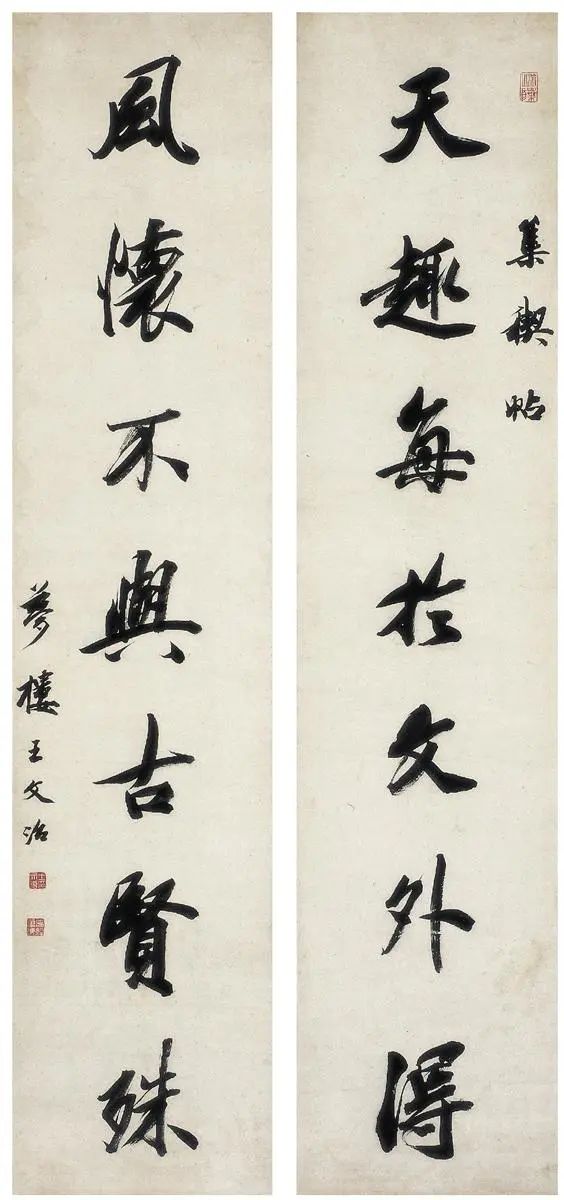

书房对联选萃:天趣每于文外得,风怀不与古贤殊

清代学者王文治(1730-1802)有这样一副墨迹:

天趣每于文外得,风怀不与古贤殊。

先看下联“风怀不与古贤殊”,这一句的大意是——所谓好品德,古今中外都差不多。

这里的“风”,可指风格、气质;“怀”,可指胸怀、格局。

这里重点看一下上联“天趣每于文外得”,这一句的大意是——好文章总是言有尽而意无穷,越嚼越有味。

这一句所说,正像冯友兰先生在《中国哲学简史》里所讲的:

富于暗示、而不是明晰得一览无遗,是一切中国艺术的理想,诗歌、绘画如此,其他文学艺术也是如此。拿诗来说,诗人想要传达的往往不是诗中直接说的,而是诗中没说的。

比如陶渊明的“此中有真意,欲辨已忘言”,王维的“君问穷通理,渔歌入浦深”,是这样的;晏几道的“落花人独立,微雨燕双飞”,袁枚的“苔花如米小,也学牡丹开”,也是这样的。

但有时候,这种需要去“文外”寻觅的“天趣”,是因为没法说。

老子讲:道可道,非常道。就是因为真正的“道”,根本没法用语言表达。

虽然没法表达,但可以“悟”、可以“意会”,否则《老子》的五千言,还有啥意义?

老子虽然用A文字、表达不出B意思,但是他相信,总会有人看了A文字,明白他要说的B意思。

慧能所讲的:菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。也是一样的。

禅宗中讲的“棒喝”、“顿悟”,更是这样的。

还有时候,这种“天趣”,是因为没法明说。

比如袁克文反对他老爹袁世凯称帝,但怎么能明说呢?只好写诗暗示:

绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层。

再比如,为了劝沉迷宴乐的齐威王振作起来,淳于髡只能用“国中有大鸟,止王之庭,三年不飞又不鸣,王知此鸟何也?”之类的语言,旁敲侧击、巧言讽喻。

还有时候,这种“天趣”,是因为少说反而更妙。

比如苏东坡的《赤壁赋》、以这样一句戛然而止:

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白……

这一句非常有画面感。表面上看,是说一川风月之中、一觉睡到大天亮。但读者能联想到什么呢——

可能联想到儒家的清白,天容水色本澄清,没有一点私心杂念~

可能联想到道家的自然,四时更替,万物荣枯,一切的一切,都那么自在永恒~

可能联想到佛家的空无,世间万物,不仅终归空无,即使当下,也是白茫茫一片真干净~

……

这,正是言有尽而意无穷~

再比如领袖讲的:不拿群众一针一线,枪杆子里出政权,工作就像弹钢琴,黑猫白猫、能抓老鼠就是好猫,摸着石头过河等等,用普通百姓听得懂的话,讲千言万语说不清的理,这,更是言有尽而意无穷。

当然,还有些时候,这种“天趣”是表达不出来的,像《庄子》里这个故事:

桓公读书于堂上,轮扁斫轮于堂下,释椎凿而上,问桓公曰:“敢问,公之所读者何言邪?”公曰:“圣人之言也。”曰:“圣人在乎?”公曰:“已死矣。”曰:“然则君之所读者,古人之糟粕已夫!” 桓公曰:“寡人读书,轮人安得议乎!有说则可,无说则死!”轮扁曰:“臣也以臣之事观之。斫轮,徐则甘而不固,疾则苦而不入,不徐不疾,得之于手而应于心,口不能言,有数存焉于其间。臣不能以喻臣之子,臣之子亦不能受之于臣,是以行年七十而老斫轮。古之人与其不可传俱死矣,然则君之所读者,古人之糟粕已夫!”

这段话的大意是,人世间最美妙的感觉、最精妙的思想,根本不可能用语言表达。就像轮扁没法把做轮子的诀窍,说给他儿子一样。

从这个角度看,以家族企业闻名的德国,能做出极紫外光刻机中的核心部件、有45万多个零件的激光器,是有道理的。好多诀窍,只能由一个真心想传你的师父,带你到实践中去体悟。

所以说呀,跟人学,到实践中去学,以行促知,才是最佳的学习方式

就像一代一代人接力去爬一座高峰,当老爹把你带到6000米的时候,再指点你7000米怎么爬,你是不是就容易懂了~

而这种“天趣”,又岂是读破万卷书能体会到?

- 0000

- 0003