《人类艺术万年史-108》早期基督教美术(上)

早期基督教美术(上)

早期基督教美术是西方中世纪美术的滥觞,与基督教一样,也经历了一个由非法、秘密的到合法、公开的过程,它以公元1世纪基督教的产生为背景,自公元2世纪起流行于罗马帝国各行省,特别是以罗马为中心的拉丁语地区。根据公元313年颁布的承认基督教合法地位的"米兰敕令"为界线,可将其分为前、后两个时期,其下限则在公元5世纪末,随着西罗马帝国的灭亡而告终。

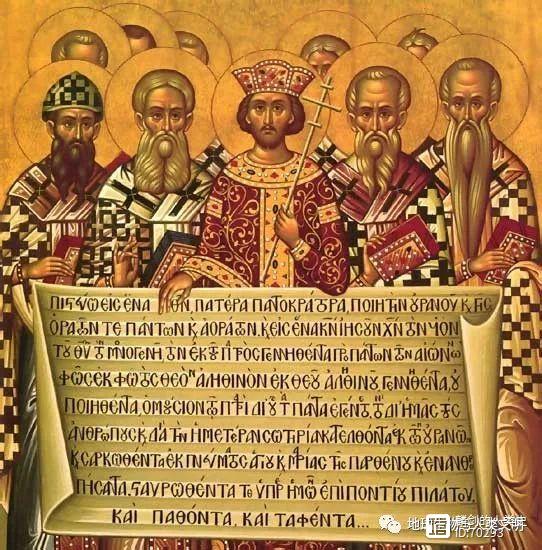

作为一种宗教的艺术表现形式,从一开始,早期基督教美术就面临着一个与基督教紧密相关的中心课题,这就是能否允许表现"神"(圣像)和如何表现"神"(圣像),对这一问题的争论反复持续了很长时间。如在以后的拜占庭美术中,由于基督教从其母体——犹太教中继承的是否定圣像崇拜的传统,因此最初的教会是反对用图象来阐释教义和表现神的,在他们看来,一个雕像或图象跟圣经中谴责的那些木石偶像和异教偶像太相象,信徒们如果面对一尊与古希腊罗马雕像一样的神的雕像,就无法领会那唯一全能而无形的神所下的圣训。在这里,教会尤其反对的是大型写实的雕像。但是却存在一个问题,就是当信徒们在一起举行聚会、做礼拜时,又需要有一定与教义相关的图象来起到一种象征或装饰的作用。于是,最早出现的宗教图象只是一些特定的象征性的形象,如以抽象的符号或动植物形象来阐释教义,或以十字架、羊羔、牧羊人来象征基督及其生平等等。这些图象重精神甚于感性、重语言表达甚于视觉直观,奠定了后来整个西方中世纪美术中重视表现精神世界,强调象征与平面化及抽象性的基础。公元200年前后,这些秘密的宗教图象,逐渐发展为较公开的美术活动,主要体现在信徒们举行活动的民居教堂和公共地下墓窟中,多以壁画形式出现。在后期,基督教被官方承认后,教会开始了积极的活动,允许圣像表现的观点被普遍接受,图象得到更广泛地发展,这反映出两方面的因素,其一来自教义自身的解释,既然基督是上帝按自己样子创造的,并派到人间来拯救人类的,为什么不可以表现出来呢。其二,在不断扩大的信徒中,许多来自没有文化的下层,如何对他们宣传教义是一个首要问题,而具有直观视觉教育作用的美术图象无疑是最佳的表现手段,是"文盲者的圣经"。由此,问题的焦点就从能否表现圣像转化成如何表现圣像,其关键在于如何用人的形象去表现神的形象。在基督教看来,基督是以人的形象显现的神,他似凡人的形象只是象征他神性的符号,所以从根本上受到基督教限定的早期基督教美术中已体现出一种不仅只为了宣扬教义的图解式描绘,而是力求附予图象一种超自然的神灵存在及价值的象征美的倾向,这在以后的中世纪美术中体现得更为彻底。

可是,从早期基督教美术的造型手法上看,虽然出现了平面化、象征性的萌芽,但毕竟受到传统古典艺术写实风格的影响,无论是建筑、还是雕刻、绘画,都体现出造型庄重严谨,形象准确写实的古典风格,如在建筑中对古典建筑样式的借用,在浮雕中对人物衣褶、面部表情及人体结构的刻画上,都与古希腊、罗马雕刻几无差异,只是加上了基督教的内涵。因为对于还没有形成传统的早期基督教美术来说,借鉴于达到卓越成就、影响极大的古典艺术是很必然的,所以在某种程度上,早期基督教美术可以说无异于"旧瓶装新酒"。

1.建筑

早期基督教美术时期的建筑是以宗教为基础、围绕着教堂建筑这一中心展开的,构成了从宗教聚会场所到形成具有一定程式结构的教堂建筑样式的发展脉络。在前期,因为基督教处于非法地位,信徒们只能在私人宅第内秘密地举行宗教聚会。慢慢地,其中的一些宅第就成为比较固定的宗教聚会场所,被称为"民居教堂"。这种"民居教堂"是教堂建筑的最早雏型,实际上并不是真正意义上的教堂。它通常是在私人宅第的基础上改建而成的。现今我们只能通过当时的文献和少量遗址去考察这些民居教堂的面貌。其中位于今天叙利亚大马士革的杜拉欧罗普斯就是一例典型。其年代为公元231年(此年开始改作宗教场所)。它包括一个中央庭院,围绕庭院分别有1间大屋,其中有一个加高的平台,是用来主持教仪的;还有4间小屋,用于洗礼、礼拜、布道、葬仪和放置祭具。从外观和结构上看,杜拉欧罗普斯与当时的民居相差无异,因为被专门作为宗教场所才具有了与普通民居不同的意义。

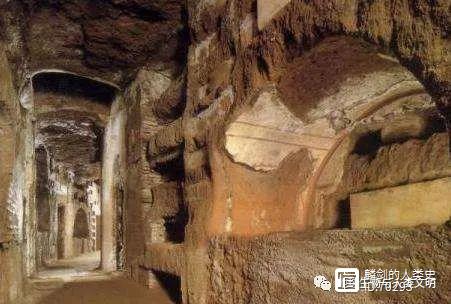

如果说民居教堂只是一种借用的建筑样式的话,那么同时期稍后出现的信徒墓窟则是一种在特定背景下出现的、十分独特的宗教建筑了。由于当时的宗教迫害十分残酷,大批信徒被害,他们死后多合葬于一种地下墓窟。因为其十分隐蔽,所以信徒们为了躲避官方搜查,就把原来在地上民居教堂举行的聚会转移到地下墓窟中,这些墓窟便成了纪念殉教者和宗教聚会的场所。它们多为圆顶地窖式,中间也常有一个主持教仪的平台。整体结构朴素简单,有些在地面上还加上一祭坛或一间厅堂建筑,反映出来自异教陵庙建筑的影响。后来随着教会的扩大,这些地下墓窟被地下走廊连接起来,似乎成了一个隐秘的基督教世界,这在罗马地区最为突出。

在后期,基督教合法化后,原来处于地下的秘密的宗教聚会回到了地面。

对教会来说,教堂既是容纳信徒进行礼拜等宗教仪式的场所,又是基督教自身的象征,所以如何建造不同于异教的基督教教堂是一个主要问题。由于得到官方的支持,特别是君士坦丁皇帝还亲赐了几处教堂建筑,因此一时间各地教会均大兴土木。但是基督教没有自己的建筑传统,只能从以往的建筑样式中寻求典范。当时罗马有一种常见的公共建筑,称为"巴西利卡"。它的平面呈长方形,内部中廊较宽,两旁有列柱分隔出边廊,是供市民集会的会堂。基督教把它直接搬用过来,并加以改造。在一端加上一个半圆形室,其内部放置祭坛,另一端则是入口。中殿的两边有侧廊,数排列柱将侧廊与中殿隔开,中廊比侧廊高,并在顶部开一高侧窗用于照明。外部整体结构朴素庄重,而与内部高大宽阔的空间形成对比。这种"巴西利卡"教堂在当时罗马帝国境内大为流行,各地都有建造,且在局部结构与用途上不尽相同。如公元313年由君士坦丁倡议始建的圣约翰教堂就是座落于皇家拉特兰宫内、用于圣典仪式的巴西利卡教堂。它是一座5廊的巴西利卡,西边有一半圆形室,两边外侧廊的西端有两间突出的房间,一间是祭具室,另一间是放置贡物和圣餐贮藏室。可以看出,在巴西利卡的主体结构上,还考虑到其他必要的设施部分,体现了教堂功能的逐渐完善。而另一座也是由君士坦丁倡议修建的圣彼得教堂,是规模最大的巴西利卡教堂之一(为了区别于后来同名的教堂,又被称为老圣彼得教堂)。它位于罗马,始建于公元330年,约建成于公元400年。因为建在山腰上,所以在入口处加建了壮观的阶梯。整个建筑分为两部分,前部是一个方形的露天庭院,中央有一喷泉,三面有过廊。

后部是教堂主体。在中殿入口处是巨大的柱廊,其柱身与柱头与古罗马柱子风格相似。殿堂共有五个长廊,以四排列柱分隔,中间部分最高最宽,这些纵向列柱的焦点是顶端半圆形拱顶下的祭坛。与圣约翰教堂不一样的是圣彼得教堂不仅用作圣典仪式,还是纪念圣徒彼得的纪念墓,这决定了它在结构上的一些新特点,就是在中殿与半圆形室之间加入一个横向部分。这个部分的高度与中殿相同,宽度则超出教堂原来的宽度,有如两个侧翼,称为袖廊。

这个部分的地下就是圣徒的墓室。这种型制为后来的教堂建筑定下了基调。

罗马另一座始建于公元385年的圣保罗教堂(又称城墙外的圣保罗教堂)也是这种型制的范例,更为突出的是它内部的豪华装饰。令人遗憾的是1823年毁于火灾后的重建已不能完全体现其原貌了,我们只能从遗存的铭文和绘画作品中去想象它的面貌。

与巴西利卡教堂同时出现的另一种教堂型制是集中式教堂,实际上是建于圣灵坟墓或遗址上的纪念性教堂。它平面多呈圆形、多边形或等臂十字形(又称希腊十字),是源于4-5世纪古罗马的纪念性建筑。如罗马的圣科斯坦萨教堂,约建于公元350年,据说里面埋葬着君士坦丁的女儿。它是一个圆形的厅式建筑,内部中心区由立柱划开,周围是回廊或十字形的过道。数对立柱组成的连续的、半圆形拱门共同支撑着整个教堂的圆形天顶。光线从高处的小窗射入。中心区既是棺椁,又是祭坛的所在。这种集中式教堂对后来的拜占庭教堂建筑颇有影响。

公元4世纪末,罗马帝国分裂为东西两部分。公元5世纪时,西罗马帝国日渐衰落,但大型的巴西利卡教堂仍有建造,如罗马的圣马利亚大教堂,就以其雄伟的外观和内部饰有古典爱奥尼亚式柱头的圆柱以及镶嵌画而著称。集中式教堂在罗马的代表则是圣斯提教堂。其外观结构十分复杂,是圆形与希腊十字的组合。而此时另一个重要的城市是濒临亚得里亚海的拉文纳,在那里也有许多教堂建筑。这个时期最著名的是加拉.普拉奇迪亚陵墓教堂,它实际上是一座陵墓与教堂结合的建筑,陵墓由砖砌成,通过前廊与后面的圣十字教堂相联,教堂平面呈十字形,在十字交叉的上方是圆穹顶,整体外观非常朴素。此外,这个时期巴西利卡式与集中式教堂建筑还影响至希腊、近东及小亚细亚等地。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000