《庄农日用杂字》解读(七)

杂字原文:

急赶到北岭,棉花白番番。豆角正该摘,豇豆角子干。割谷耪茬子,蜀黍又中刋。黍子凿苕苗,绿豆紧用搬。黄黑豆铺子,好上尽心看。惟有荞麦晚,打来摺子圈。苘麻才杀来,还没把头删,好麻几拣子,也得下水淹。

(沤麻图)

释义:

白番番(bái fān fān):白花花。

豆角:一种菜用豇豆,或称作长豇豆。俗称豆角、豆角子,主要做菜用。

(长豆角)

豇豆(jiāng dòu):这里专指籽粒豇豆,也叫饭豇豆、饭豆,鲁北统称爬豆,主要食其籽粒。可做粥饭,亦可做豆沙豆馅。

(籽粒豇豆)

耪(pǎng):或作镑。用大锄锄松土或锄掉农作物的根株和杂草。

茬子(chá zi):或作楂、查。庄稼收割后余留在地里的短茎和根。

刋(qiàn ):切的意思。这里指用爪镰(刎刀子)把高粱穗切下来。

凿笤苗:(záo tiáo miáo):在这里是说用镰刀将成熟的黍子穗从茎秆的半腰割下,脱粒后即成缚制笤帚用的笤苗。

(用黍子笤苗加工的笤帚)

豆铺子(dòu pū zi):山东方言,指割下的豆棵子堆。麦子人工收割要“捆成麦个子”,大豆人工收割则不用捆成个,每间隔一定距离放成一堆,谓之“豆铺子”,便于装运回家脱粒。

好生:好好的。

荞麦:荞麦为蓼科荞麦属植物,是一年生草本植物,其栽培荞麦包括甜荞(也称普通荞麦)和苦荞(也称为鞑靼荞麦),可用来做面食、煮粥等,具有良好的保健作用。

摺子(zhé zi):用竹篾、高粱篾或芦苇篾编成的八寸至一尺半左右宽,一丈几至二丈左右长,用以圈储粮食的长条席。

( 摺子)

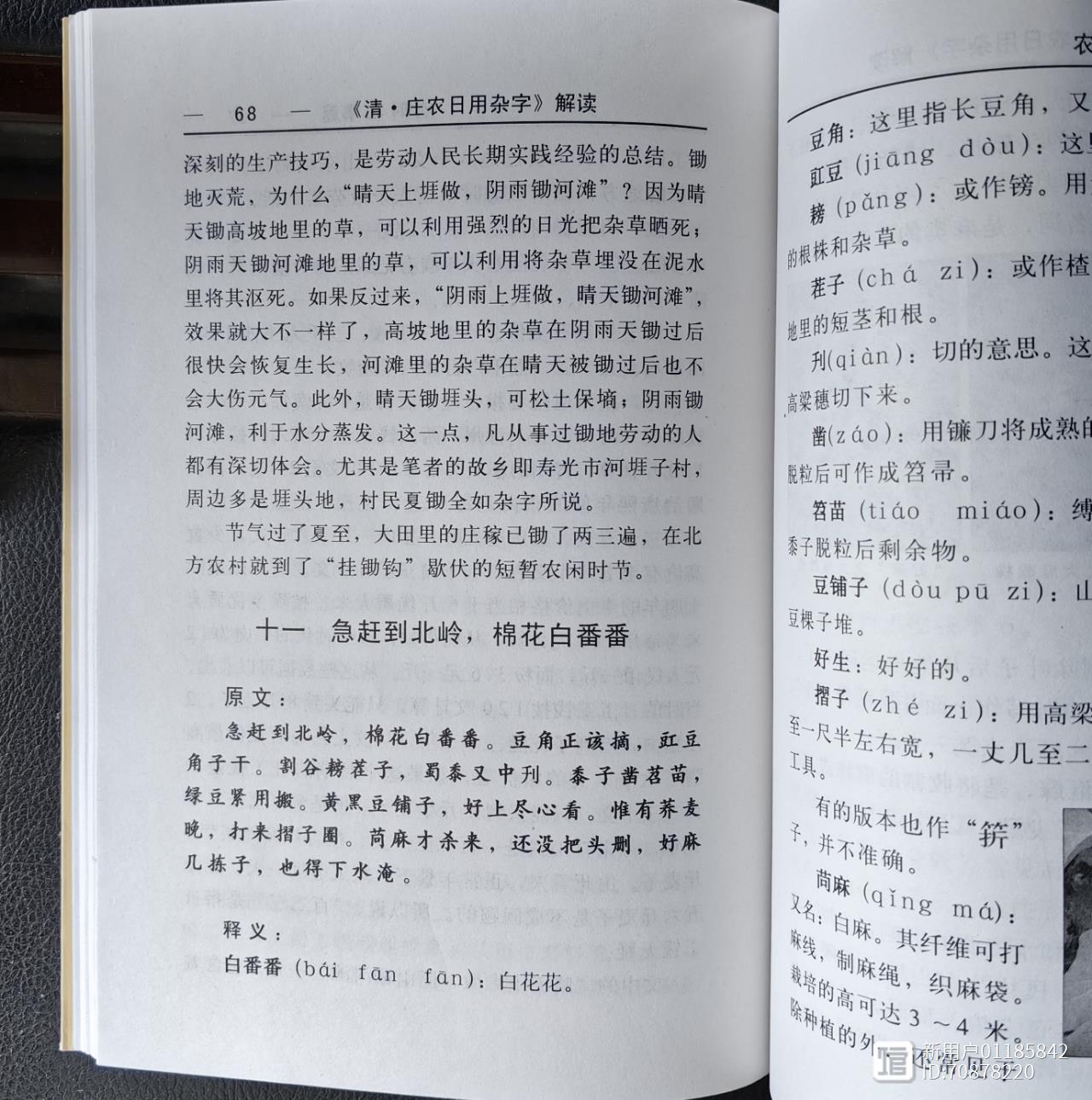

苘麻(qǐng má):又名:白麻。其纤维可打麻线,制麻绳,织麻袋。

(苘麻)

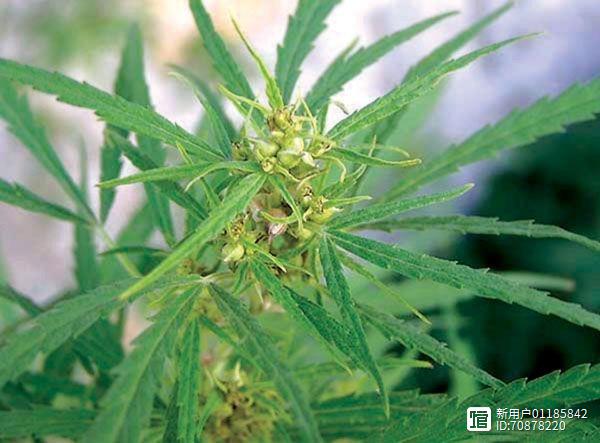

好麻(hǎo má):即大麻的亚种火麻,其纤维用于编织,种子可以榨油,与大麻的另一能生产毒品的亚种不同。

“好麻”在这里是个名词,是麻类的一种,并非苘麻中挑选出的比较好的麻。

(火麻)

杀麻:用镰刀割麻和用钐刀删麻叶合起来叫做“杀麻”。如“苘麻才杀来”的意思就是将收割的苘麻在删除叶子后从地里运回来了。

拣子(jiǎn zi):古时写作上面并排两个“干”,下面一个“束”。俗称箔、麻一束为一拣子。

淹麻:即水浸沤麻,是将收割的麻株或剥下的麻皮,浸泡于水中,进行发酵脱胶,以获其中之纤维。

解读:

鲁中地区受山地、丘陵和水资源的影响,大面积的肥沃土地较少,农民往往在山地、丘陵等小块土地上见缝插针地种植各色杂粮,同时,还要在有限的土地上种植一些经济作物,如棉花、芝麻、苘麻、火麻(好麻)等,以满足日常生活需要。

在实际生活中,农民是很少有闲着的时候。夏锄刚完,就要忙秋收了。“急赶到北岭,棉花白番番”。这说明要抓紧拾棉花了。

对于棉花,有农谚“踩着麦穰垛看谎花”(谎花通常指雄花,棉花是没有慌花的),说的是麦子打完场,就到棉花开花的时节了。还有农谚说“花见花,四十八”,指的是从棉花开花到初次拾棉花,一般在48天左右。

从节气来说,从阳历6月6日(农历4月下旬)芒种节,加上10天左右的麦收(芒种三日见麦茬),再加上48天,总计接近两个月时间,就到了立秋时节(阳历8月8日,农历6月底)。这时候的北方就开始拾棉花了。刚开始采摘的棉花,都是棉棵最底下第一果枝上开的,如果不蹲下,从远处瞭望是看不到的。杂字中所说的“棉花白番番”,只能是蹲在棉花地里看到的景象。1971年8月,阿尔巴尼亚代表团到棉区的一面红旗——山东省惠民地区滨县(现滨州市滨城区)的杨柳雪村访问,在棉田里通过翻译问蹲着采摘棉花的农妇,为什么这样采摘。农妇听后用土话回答:“俺坐窝就股低着拾娘花”。这下翻译傻眼了,根本听不懂那女人说的是啥。这里所说的“坐窝”(本来、压根),“股低着”(蹲着),“拾娘花”(采摘棉花)都是当地方言,外地人大多听不懂。由此也可以看出,在阳历八月手工采摘棉花,由于棉花开在最下层,不蹲着真不好办。

在开始采摘棉花的同时,“豆角正该摘,豇豆角子干”,有些秋杂作物已相继到了收获季节。

杂字中所说的豆角和豇豆,是同一种作物,还是两种不同的作物?从“豆角正该摘,豇豆角子干”的文字来看,豆角和豇豆肯定是有区别的。

对于豇豆,有一份资料说的比较详尽:豇豆,又名角豆、饭豆、蔓豆、泼豇豆、黑脐豆、长豆角、豆角、长豆、腰豆、浆豆等,在我国栽培历史悠久。原产非洲,约在汉代时传入中国。李时珍《本草纲目》称“此豆紅色居多,莢必双生,每年三四月种之,……嫩时充蔬,老则收子,此豆可菜可果可谷,备用最多,乃豆中之上品。”明代的《救荒本草》说:“豇豆今处处有之,人家田园多种之,就地拖秧而生,亦延篱落。”

由以上材料可以看出,豇豆虽然名称很多,但主要分为做菜用的长豇豆和食用籽粒为主的饭豇豆两种。

长豇豆,即长豆角,是豇豆的一个亚种,大多蔓生,需要搭架,软荚,荚长一般超过30cm,从非洲传入亚洲后,演化出了长豆角和短豆角,在中国各地广泛栽培。长豆角根据荚果的颜色可分为青荚、白荚和红(紫)荚三个类型,每类各有许多品种。嫩豆荚肉质肥厚,炒食脆嫩,也可烫后凉拌或腌泡。干豆粒与米共煮可作主食,也可作豆沙和糕点馅料等,一般作为蔬菜食用,既可热炒,又可焯水后凉拌。

饭豇豆,就是我们常说的普通豇豆,这种籽粒豇豆一般直立生长,荚长一般低于20cm,荚质比较硬,不能做菜用,只有籽粒可食用。籽粒豇豆可做粥、做饭,也可做豆沙豆馅等。

(部分豇豆籽粒色)

从以上资料可以看出,《日用杂字》中所说的豆角,实指长豆角,即长豇豆,正常年景下主要是吃荚果的;而其中所说的豇豆,实指饭豇豆,主要是吃籽粒的。要不怎么说“豇豆角子干”呢。豇豆角子,就是豇豆的短荚果。当豇豆的荚果快干的时候,也就是该采摘的时候。

(左图为籽粒豇豆,右图为长豆角)

《日用杂字》作者为什么将应作蔬菜用的豆角放在粮食作物(谷子、蜀黍、黍子、绿豆、黄豆、黑豆、荞麦,包括属于杂粮类的豇豆)和经济作物(棉花、苘麻、火麻)的类别中,而没列入专门记述的菜园中,是何道理?“豆角正该摘”,怎样才算“正该摘”的时候?就常规来说,有两种情况,一种是当豆角长到够长够粗时采摘;一种是在豆角长到见老时摘取。这让我想起上世纪五六十年代,在农村吃饭很少用油炒菜。一般家庭要吃豆角,大多是吃老的,很少吃嫩的,为的是省火省油。所种豆角,往往是待其老到子粒饱满、表皮发白时,摘来上锅蒸熟,放上蒜糜和盐拌着吃,不用放油就很香,既可当饭又可当菜。

明确了这些问题,我们就好理解“豆角正该摘”的时候,就是其长到快老了,既可当饭又可当菜的时候。这样的豆角,不列入蔬菜,与作为杂粮的豇豆并列,是有道理的。

在秋收时节,谷子和蜀黍是两种主要粮食作物。先是“割谷耪茬子”,紧接着“蜀黍又中刋”。同时,也正是“ 黍子凿苕苗,绿豆紧用搬”的时节。

“耪茬子”在所有光绪木刻文本和民国石印文本中均写作“镑查子”。在山东农村,“耪茬子”和“镑查子”意思是一样的,都读做pǎng zhà zi(音耪炸子)。在庄稼收割后,需要“耪茬子”的农作物除谷子外,还有高粱、黍子、玉米等,因其“茬子”很硬,耕翻在地里会影响正常播种,只能用锄头耪出来收拾掉,才能犁耕。而其他的农作物如麦子、稻子、豆子等收割后留下的茬子,都是用犁直接耕翻进地里。棉花是在最后整株连根拔除。在农业社生产队时期,有句流行语叫“拔了棉花柴,干部就下台。”说的是当年的生产队长只出力没好处,谁都不想长期干,待秋后拔完棉花柴后,也就是所有庄稼都收完了,就撂挑子不干了。在蒲松龄的《日用俗字》中,高粱茬写做“秫䒲”,并强调说:“早打秫䒲莫迟延”,意即要早耪高粱茬,为下步耕地耩麦子作准备。

现在新出的很多《日用杂字》文本,包括网络上的各种文本,都把“蜀黍又中刋(音qin)”写做“蜀黍又中砍”,这是不对的。不论是清代还是民国所出的《日用杂字》,原文都是“蜀黍又中刋”。今人之所以把“刋”写成砍,是把“刋”误以为“刊”,由刊物的刊,理解为砍的别字。实际“蜀黍又中刋”是非常正确的。“刋”即切的意思。农村在收高粱时,是先砍倒高粱,再用一种叫做“爪镰”的刀具把高粱穗从高粱杆上刋下来。高粱收割不像麦子那样到场院后再进行穗、杆分离,而是在庄稼地里就把穗头切下来,打捆运往场院。高粱杆则另行打捆,运往庭院靠墙竖放。蒲松龄《日用俗字》庄农章中有句:“黍子刟时谷末梢,高粱未捆穗先㔐(音qin)”,说的就是高粱切割穗头的事。

(用帚用高粱的笤苗制作扫地笤帚)

“爪镰”是镰刀的一种,由新石器时代专门收割谷黍之穗的“铚”发展而来,至今在北方农村尚有使用,称之为“刎刀子”或“掐刀”,辽宁省也叫作“捻刀”。 由于爪镰是从原始农业收获工具石刀和蚌刀发展而来的,因此早期的铚就保留了石刀和蚌刀的形态,呈腰子形蚌壳状。近代山东农家使用的爪镰为铁制,长方形,比扑克牌略大,刀背上有两个孔眼,用以缀缠布襻儿。使用时,将中指伸入布襻中,其余四指联动,即可将高粱穗轻快收获。用镰刀连秸秆收割下来的谷子或黍子,也用爪镰掐下谷穗或黍穗。

(刋高粱穗头的专用工具刎刀子)

咸丰年间沂水县令吴树声在《沂水桑麻话》中说到鲁中沂州府一带的农作物种植情况:“坡地两年三收,初次种麦,麦后种豆,豆后种蜀黍、谷子、黍稷等”。由于在清初的山东已普遍实行了两年三熟制, 即先种越冬小麦,麦收后复种大豆,晚秋收获大豆后,在翌春就种植大秋作物,如高梁、谷子、黍子等。由此可见,《日用杂字》中的这段文字提到的高梁、谷子、黍子都是春季种在较好土地里的大秋作物,收后就要倒茬种小麦。而黄豆、黑豆、绿豆、荞麦等,都是麦后种植的晚秋作物,收后歇晌,待来年春天再种高梁、谷子、黍子等。

谷子虽然比高粱晚种十天半月,但生长期比高粱短。从农谚“清明蜀黍谷雨谷”、“六月六,看谷秀”中可以看出,谷子在谷雨时播种,农历六月上旬就开始秀穗,立秋后不久,就开始“割谷耪茬子”了。高粱砍收后,也要耪茬子,只不过比谷子稍晚一些。

黍子,同高粱、谷子一样,是春季播种秋季收获的大秋作物,虽然产量不太高,但在农村用处很大,不仅子粒可碾黄米,蒸年糕,其脱粒后的穗头可作缚笤帚用的笤苗。《日用杂字》中有“黍子凿苕苗”一句,说的是黍子在收割时,要想到缚笤帚的事,若靠穗处的秸杆留的太短,就不能做笤帚用了。因此,在黍子收割时,根据笤苗的长度,先割上半截,留下黍秸再割一次,然后耪茬子。带穗头的黍子收割后,须在粗石头上搓下子粒,再将附在上面的黍萼子用菜刀刮净,就成笤苗了。笔者认为,“黍子凿苕苗”一句之所以用“凿”字而不用“割”字,是因为黍子不像谷子那样长的齐整,而是有高有矮,如果是割,一镰下去就是一把,不利于留笤苗。而用“凿”,就有单棵裁的意思,利于掌握分寸,预留笤苗。有的现代文本曲解了原作者本意,写作“ 黍子捽苕苗”,用“捽”代替“凿”是不正确的。在《汉典》和《现代汉语词典》中,捽(zuó)是揪的意思,指抓住物体的一端,用力使其与其它部分分开。笤苗怎么能从黍子上揪下来呢?

(黍子)

黍子的孪生兄弟叫稷子,模样差不多,性格不一样。糯者古称黍,现在被称为黍子、粘糜子或黄粟。粳者古称稷、穄,现在被称为稷子、糜子,二者不管是穿着衣服还是脱光身子,连老农都一时难以区分。因两样区别不大,日用杂字的作者马益著只字不提,蒲松龄在《农桑经》中将两者相提并论,题目就是《黍稷》,记述中一样的谷雨后播种,一样的管理模式,一样的收割时期。最早稷子备受青睐,进入“社稷”殿堂,享受最高美誉,但随着其它主粮作物后来居上,只能做粥饭的稷子逐渐退出历史舞台。黍子则因为能酿酒,做油糕,特别是用其在春节蒸年糕图吉利,端午包粽子缅怀屈原,成为国人重大节日不可或缺的传统美味。稷子的命运则不同,因为除做粥饭外其它用途不大,在中原地区早已不见踪影,现在西部有些地方还有不少种植稷子的,不过早已丢了旗号,改名叫做“糜子”罢了。

稷(糜子)

绿豆,是生长期较短的农作物,多是麦后种植。在收黍子的同时,又到“绿豆紧用搬”的时候了。绿豆成熟时,其荚果由绿变黄再转黑,若不尽快采摘就会爆裂,绿豆粒会随之弹落地上。正因为有此特性,待到须收割时,就要快割快运,紧搬慢放,不宜放在地里过久,以免荚裂粒出,造成不应有的损失。以前的绿豆品种,都是先采摘几次变黑的豆荚,再适时一起收割。现在品种改良了,所有豆荚差不多都是一起成熟,不用多费工夫,一起收割了事。

(绿豆)

大豆,是高蛋白的植物,古名为“菽”,在封建社会前期曾用作主食,但在明清时期,除救荒外,基本只作为副食使用。另可榨油、做饲料。大豆在明清轮作制和间作制中还是重要的肥田作物。

大豆有黄豆黑豆之分,故收割时有“黄黑豆铺子”一说。大豆有春播与麦后夏播之分。明代以前的农书均记载北方大豆皆三四月种,全为春大豆,并无麦后复种者。直到明末,北方著名的大豆品种仍为“五月黄、六月爆、冬黄三种”(宋应星:《天工开物》卷上《乃粒·菽》),其中前两种五六月即已成熟理应为春季播种。大致夏播大豆在明中叶以后才逐渐推广,到明末清初在土地较为肥沃的平原地区上升为主导地位,基本取代了春大豆。万历时,东昌府恩县小麦是“八月中种,五月初收”,而黄黑绿诸色豆“俱五月初种,九月中收”(万历《恩县志》卷3《贡赋·种植》)。 麦后种豆乃是直接耩种的免耕直播,蒲松龄《农桑经》总结山东麦茬复种豆的经验说:“五月……留麦茬骑垄耩种豆,可笼豆苗”,即收麦后不用耕地直接种豆。《日用杂字》中所提到的黄黑豆,就是夏播的。

在清代北方,人们是很重视大豆收成的。特别在鲁中一带,由于宜种麦、豆的土地相对紧缺,故格外看重大豆的收入。《临朐县志》言,“黄豆黑豆最为民利,与麦同重。农人有田十亩,常五亩种豆,晚秋丰获,输租税,毕婚嫁,皆持以为资。岁偶不熟,困则重于无禾”。由此可见,《日用杂字》中所说的“黄黑豆铺子,好上尽心看”是理所当然的了。

荞麦,在秋杂粮中是不太重要的晚秋作物。在清代山东,荞麦与晚谷、晚黍加起来,还不到麦后复种面积的10%,在鲁中山区,荞麦种植面积更少。但作为一种老百姓不可或缺的杂粮,到现在一直都有种植。

(荞麦熟了)

在中国古代,常以农桑代指农业,更有将桑麻泛指农业经济的,如吴树声的《沂水桑麻话》,虽通篇没提到麻的问题,还是以“桑麻话”为题来叙说农事,可见麻在中国古代的重要。

中国古代所称的麻,主要是大麻的亚种火麻。明清以后,随着棉花的广泛种植,火麻从此一蹶不振。

对《杂字》中“苘麻才杀来,还没把头删,好麻几拣子,也得下水淹。”一句,必须前后结合起来看,才能完整地理解其本义。在农家,不论什么麻从地里收来后都要经过沤泡,才能得到可用的麻纤维。因苘麻顶部多有分枝,在下水沤前必须删头才好打捆。

“好麻几拣子,也得下水淹”中的“好麻”二字,有人以为是指苘麻中比较好的那些。其实,苘麻和好麻是两种不同的麻,但都是需要下水沤的。从“也得”二字中也可以看出,前面说的苘麻需要删头后下水淹,同时还有几捆“好麻”也要下水沤制。

对《日用杂字》中所说的“好麻”,中名是什么,原来并不知道。为搞清这个问题,笔者专门登门拜访滨州学院谷奉天教授。谷奉天从事地方物产特别是黄河三角洲一带动植物研究五十多年,明确告知好麻就是大麻,并找出自己在邹平山区拍到的野生大麻图片,说明中国很早就有这种东西。大麻古称“火麻”,由于地方语音有别,人们将火麻叫做好麻是正常的,如把黄瓜叫成王瓜,牛筐叫做油筐,就很说明问题。

大麻为桑科,一年生草本植物,原产于亚洲中部,现遍及全球,有野生、有栽培。大麻的变种很多,是人类最早种植的植物之一。大麻雌雄异株。在《齐民要术》中对大麻的种植分《种麻》和《种麻子》专篇记述,从中可以看出所谓的“种麻”是专指种植大麻的雄株。“凡种麻,用白麻子。白麻子为雄麻。”古人称大麻雄株为“牡麻”,又叫做“枲(xǐ)麻”。崔寔曰:“牡麻,无实,好肌理,一名为枲也。”说的是大麻的雄株只开雄花不结果实,能出好纤维。而《齐民要术》中说的“种麻子”,则专指种大麻的雌株。崔寔曰:“麻之有实者为苴。”说的是开花后能结果实的大麻又称为“苴”(jū)。这种大麻俗称“麻子”,是专种来榨油作烛照明的。

大麻是人类最早用于织物的天然纤维,有“国纺源头,万年衣祖”美誉,其种植历史至少有8000年。但宋应星对它的看法是“压油无多,皮为疏恶布,其值几何?”这就说明了大麻衰落的主要原因。虽然它可以用来织布,雌麻的籽又可以榨油和食用,但在古代条件下,用大麻纤维织出的布比较粗糙而不美观,出油率不多,麻籽用于食用又不如谷物。因此在棉花出现以后,它的命运便已注定。直到近现代,因为科学和技术的发展,种植面积才有所上升。经科学研究,大麻纤维是各种麻纤维中最细软的一种,细度仅为苎麻的三分之一,与棉纤维相当。大麻纤维顶端呈钝圆形,没有苎麻、亚麻那样的尖锐端。因此,大麻纺织制品柔软适体,无需特别的处理就可以避免其他麻纺织品的刺痒感和粗糙感。现在的大麻纤维经棉型化技术处理,各项品质指标都能达到棉纤维的性能,可以做成服装面料,还可以与棉、毛、丝、羊绒、化纤等纤维进行混纺,在保留了大麻纤维纺织品挺括、凉爽、吸湿散湿快的各种优点的同时,手感外观可以保持麻型风格,也可以实现滑、挺、爽的夏季面料风格,还可以实现滑糯柔软类似羊绒面料的风格,而且染色性能很好,不掉色。在现代技术条件下,大麻又成了真正的好东西。

在我们寿光市,现在凡有点岁数的人都知道好麻是什么,因为以前纳鞋底用的麻线就是用好麻搓成的。至今有的人家还种植好麻。凡种好麻的人家最讨厌有人在地里方便。因为在好麻长到半米高的时候,最怕屎壳螂飞起来撞击,那东西头部的锯齿状物只要撞到嫩麻茎上,到时候沤出麻纤维就会有断头。

有谁想到,这种发展到后来很不起眼的“好麻”,曾为建立新中国立过大功。当年,老区人民为支援子弟兵抗击日寇,打击蒋匪军,不知有多少妇女夜以继日地用这种好麻搓麻线,赶做军鞋,送往前线。据记载,山东曾在一年的短短八、九、十三个月内,仅鲁中南就做好军鞋二十万双。为做军鞋,老百姓先把布片用高粱面浆糊一层一层粘好,山东多数地方叫做打“袼褙(gē bèi)”。将打好的袼褙按样裁好后叠在一起,在快干时再用大石头压上一二天,使之变得硬实。最辛苦的活是纳鞋底,麻线纳得越密越结实,做鞋的时间大多花在这上面。先用针锥在鞋底上使劲扎一个孔,而后再将麻线穿过,缝几针便将针在头上蹭一下。

当年纳鞋底所用麻线都是妇女们自己搓的,搓完后还要在白蜡上过一遍,以便麻线顺滑。由于使劲搓麻线,妇女们的腿上总是被麻线搓得通红,针线筐里的那块白蜡也总是留有一条条深深的痕迹。当年沂蒙山区的妇女一个人到底做了多少军鞋,没人能记得清,只知道忙的时候五天能做六双。广大指战员们,就是穿着这种用好麻纳的鞋子,在山区里与敌人的汽车轮子比速度,抢战机,一路所向披靡,取得节节胜利。

在我的记忆中,在“文革”前后,家乡的女人们纳鞋底用的仍是当地叫做“好麻”的麻线。

用新产出来的火麻搓麻线最好是在阴雨天,因为在雨天里火麻受潮湿润好搓,搓出的麻线也滑溜好使,所以瞅个下雨天多搓麻线,准备下一年用。搓麻线的女人把麻顺揽在怀里,挽起一条裤腿,手心里吐上唾沫在小腿背上飞快地搓着,一根接一根,然后挽成一串又一串。纳鞋底的女人们飞针走线,把麻线拉得噌噌直响,据说夏季雨天纳的鞋底格外结实耐磨。

沤麻是获得麻纤维的初加工技术。分水浸和雨露沤麻两种。水浸沤麻,是将收割的麻株或剥下的麻皮,浸泡于水中,进行发酵,以获其中之纤维。雨露沤麻是将收获的麻株平铺于田间,通过雨露浸润发酵制纤。在北方,基本都是采取水浸沤麻。水浸沤麻是利用天然水源(湾、塘、江河、湖泊等)或人造沤麻池进行沤麻。用天然水源沤麻时,通常用石块或就地挖出的泥块把成捆的麻茎压入水中,浸泡约8~14天。沤麻一般采取“整株沤洗”法,即在收割后将麻株去叶扎成适当大小的麻捆,放入水中再连结成麻排浸沤。整株沤洗法广泛用于黄麻、红麻、苘麻、大麻和亚麻的纤维加工。沤麻水源的水质要软、有机质丰富、深浅适宜、流动缓慢或静止、水量稳定等。沤制大麻还要求水清。黄麻、红麻和苘麻的沤麻适度标准是麻茎(皮)变成浅黄色,表皮粘滑,基部表皮易脱落,剥取时麻皮与麻骨易分离,横撕麻皮纤维呈鱼网状。漂洗后纤维洁白、光滑、松软。

笔者在生产队里劳动时曾沤过苘麻。为了不浪费一寸麻纤维,苘麻都是从地里连根刨来的,将顶部的枝桠删除后,打成捆,成排的推到湾水里,再将麻捆用脚踩进烂泥里,然后用铁锨挖一些烂泥压住麻捆,历经一星期左右,就可以扒麻了。扒麻时,将麻捆拖到岸边,湾边钉着木橛子,人们将单棵麻茎从顶部撕开一段纤维,套在木橛上一拉扯,麻纤维就与麻杆彻底分离了。扒下的麻纤维,成把的在石头上摔打,再到水里进行漂洗,这样反复进行几遍,就得到比较干净的麻纤维了。

扒下纤维的麻杆,一碰就断,没一点劲道。自古人们就懂得这东西好看不能用,便产生一句流传甚广的歇后语:麻杆打狼——两头怕,意思是对峙的双方都互相顾忌,不敢轻动。说穿了就是,人拿着麻杆当武器,害怕易折的麻杆对狼造不成伤害,而狼看见人拿着麻杆,害怕麻杆对它造成伤害,因此两头怕。

(作者:王守照 图片大多采自网络)

- 0000

- 0000

- 0000