上半年读完的书中,分享一本我最喜欢的好书!(下)

每天一篇文章,我们一起成长,遇见更好的自己~

今年已经过半,在上半年中,阅读完了25本好书,其中有两本书很喜欢,对我的帮助特别大,一本是《认知觉醒:开启自我改变的原动力》,另一本书是《认知驱动:做成一件对他人很有用的事》。

这本书的作者也是周岭老师,知道周岭老师大概是在前年的时候,那个时候渴望改变,于是在渴望之下,四处寻找改变的机会。

很庆幸,在【微信】读书app中找到了这样的一个机会:遇到了周岭老师的第一本书《认知觉醒:开启自我改变的原动力》。

这本书,是我这几年来,阅读后印象最深刻的一本书,我的文章中也经常用到《认知觉醒:开启自我改变的原动力》中的内容,以及生活中的许多事,都是按照认知觉醒这本书的内容在实践、改变。

第一次知道阅读是为了改变,也是因为周岭老师。

路遥曾说:每个人都有一个觉醒期,但觉醒期的早晚,决定一个人的命运。

可以说我的觉醒之路,离不开周岭老师, 虽然互不认识,但他的书,给我了足够多的影响。

也是继二刷《认知觉醒》这本书后,继续阅读了他的第二本书《认知驱动:做成一件对他人很有用的事》,这一次阅读,又有了很多深刻的感悟。

在此,分享给大家:

这本书的书名是:做成一件对他人有用的事。书中的内容也是围绕书名来写的。

“做成一件事”听上去很简单,实际上比想象的要难,因为生活中,我们有很多想做的事,目标不够集中,没有足够的耐心、毅力...等众多原因。

结果就是:我们尝试过很多,但最后又都放弃了。

比如——

读书

写作

跑步

早起

健身

......

我们能主动做成的事,其实很少,所以,培养“主动做成一件事”的能力至关重要。

因为只有当我们知道如何主动做成一件事以后,才有可能继续去做成第二件、第三件......等更多时候,否则,就只能徘徊在“做”和“放弃之间”。

做成一件事的标准是什么?

在没有外力的要求下, 自发地做一件事,并让它成为自己的一部分或形成一定的影响力。

也就是,想养成习惯,那就让习惯成为自己的一部分,想学习技能,那就让技能拥有一定的影响力。

比如想养成阅读的习惯,那就让阅读成为自己的一部分,即每天都会阅读,像一日三餐一样,缺少了哪一餐,哪一天都不行,因为会难受。

想培养写作的技能,那就去写,并通过写去影响到一些其他的人。

作者从4个方面介绍了如何更好地主动去做成一件事:

①目标·做成一件事的起点

如果想要改变,又不知道怎么做的时候,那就只需要做一件事:培养一个对自己和他人都很有用的技能——这是成长改变的必经之路,也是保证生命精彩的重要基石。

而这个技能最好拥有4个属性:

它必须是有“价值”的——在3年、5年、10年甚至更久的时间里都有用,为此,我们需要大量学习这个领域的新知;

它应该是能“利他”的——能解决自己和他人的痛点或能给这个世界带来极度的美,且受益的群体越大越好;

它最好是可“复制”的——复制属性可以让我们有机会获取大量的正反馈,同时拥有人生的无限可能;

它往往是要“跨界”的——通过与其他技能进行复合,获取属于自己的独特优势。

知道了这一点后,我们就可以将目标“写下来”:写清楚它是什么,以及它对自己的意义和关联。

只有去写了,我们才能更清楚自己的目标,然后基于当前所有的可用信息,确定一个最接近的目标,开始行动。

在确定目标的过程中,我们还要学会克制自己的欲望和冲动,选择其中最重要的目标,然后集中心力去做成,等做好以后,再去完成下一个目标。

②周期·如何保持耐心、不焦虑

想清楚目标并非万事大吉,因为它只帮我们克服了避难趋易的天性,想要主动做成一件事,我们还要做的是:跨越急于求成这个障碍。

画师戴维·萨拉奇诺在2012年创作的一幅连环漫画《11辈子》,大意是:一个人精通一项技能大约需要7年时间,而很多人一辈子通常只学一项技能,如果以7年为周期,我们这一生其实可以活很多辈子……

这个"7年就是一辈子"蕴含了绝大的力量,分别为——

让人告别焦虑,不再急于求成

让人聚焦目标并拥有真正的成功

让人持续学习,终生成长

为什么呢?

因为将时间线拉到7年以后,这个过程中,只做一件事的情况下,我们的时间会非常的充裕。

其次,聚焦了我们的目标。

最后,“七年就是一辈子”就像一个时钟,到点了就会提醒我们更换赛道,走出舒适区,重新学习一个新技能。

在这个过程中,我们可能会缺少安全感,毕竟7年时间很长,大部分人可能在中途就会放弃,甚至会怀疑要不要付出这7年时间去培养一个技能,万一做不好,不是浪费了七年的时间?

这个时候应该怎么做呢?

刻意练习。

③方法·确保不会白白付出

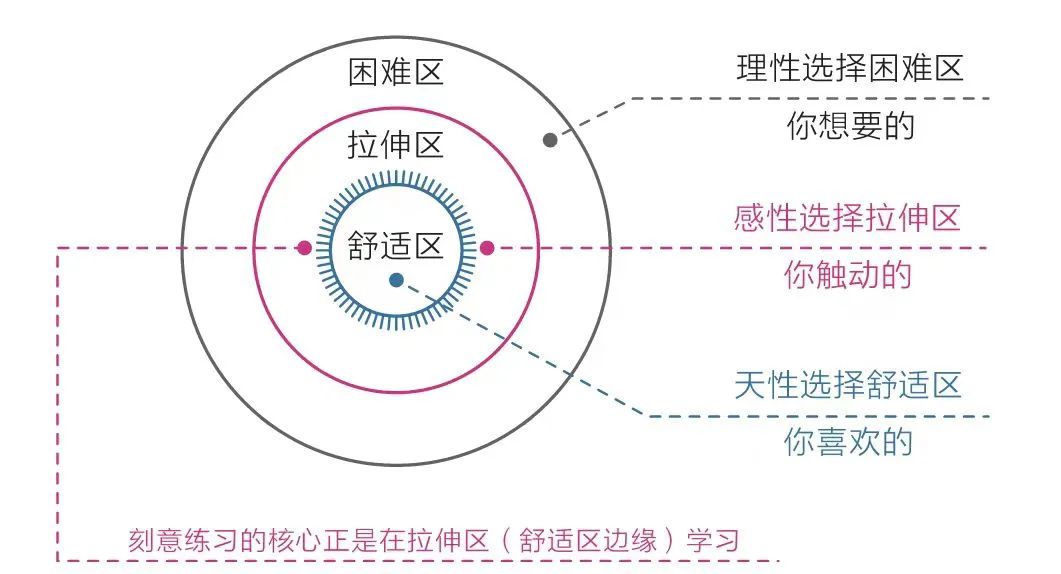

刻意练习的核心是舒适区边缘不断扩展自己,即在拉伸区游走。

什么是拉伸区?

指一个人的知识和技能从已知到未知、从熟悉到陌生的过渡区域。

怎么理解呢?

如图所示:即舒适区和困难区之间的一个区域。

在舒适区中完成任务,时间久了会让我们觉得无趣;而困难区的任务,很可能会让我们痛苦煎熬,难以坚持。而拉伸区则是在以上两个区域的中间,我们在这个区域行动,既能避免自己觉得任务简单枯燥无趣而放弃,也能让我们不至于困难,然后难以坚持。在拉伸区徘徊能让我们更容易坚持的同时,不断扩充我们的能力圈(舒适区),从而实现快速成长。怎么做呢?

比如读书,我现在正常阅读的时间是一天一小时,而阅读两个小时,就会觉得痛苦难受,这个时候最好的办法就是阅读一小时二十分钟(根据自身情况而定),这部分就是拉伸区。

通过坚持阅读一小时二十分钟,就能将我们的能力圈提升到一小时二十分钟,而不再是从前的一小时,然后继续保持在拉伸区,就能不断的扩充我们的能力圈,达到一个舒适又不乏味的成长状态。

所以,当我们行动力不足的时候,不要一味地抱怨自己,而是接受当下的不足,并反思自己的问题,解决问题,在拉伸区徘徊。

每次利用“游走在舒适区边缘”这个原则,就能让我们每次的能力都做到当前最佳水平,再辅以时间的力量,能力圈和价值圈必然会持续增长,而这种增长也必会将我们推向价值交换之路。

④策略·确保付出有所收获

无论目标、周期还是方法,最终它们都指向了同一处——产出深度价值,即制定有产出的目标、保持耐心去积累价值、在舒适区边缘打磨价值,如此,我们方有机会参与价值交换。这就是从做成一件事到有一定影响力的实现路径。

这里的交易并非买卖交易,而是我们自身具备的一些不可替代的价值。将这些价值展示出去的同时,也能被他人需要。

通过以上4点就能做成一件事。

关于阅读这本书的意见:

这本书需要结合《认知觉醒》来阅读,为什么呢?

因为判断一个人是否觉醒有三个依据:

①“愿望觉醒”,即一个人从不知道要变好到想要变好,从“浑浑噩噩”的状态转而开始对“美好生活”有了强烈的向往。

②“方法觉醒”,即一个人从不知道怎么变好到知道怎么变好,其行动力从盲目的毅力支撑升级到科学的认知驱动。

③“目标觉醒”,即一个人开始寻找自己的人生目标,并努力去做成一件或多件对自己和他人有用的事,让自己成为一个很有价值的人。

其中“愿望觉醒”和“方法觉醒”是《认知觉醒》的主要内容,而“目标觉醒”则是本书要解决的主要内容。

这三个觉醒层层递进,正如一个人从睁眼到完全清醒不是一瞬间的事,它是一个逐渐实现的过程。

而读书也是如此,需要层层递进才能更好地阅读。

其次,《认知驱动》这本书中有很多专有名词是《认知觉醒》中的,如果直接阅读这本书,可能有些词会读不懂。

最后,这本书是一本实践之书,正如书名,做成一件对他人有用的事。我们需要去做了,才能达到。

分享一下这本书中对我最有感触的几点:

为什么要多读书?

①读书的成本较低,任何人都可以去做。

②读书能最大限度地帮助我们摆脱现实环境的限制,让自己有更多的选择权。

③可以弥补现实环境的不足。因为我们每天都可以换各种各样的书籍阅读,但工作不行,生活环境不行。

④读书可以帮助我们从多角度看待问题,为我们后续的实践和提升储备能量。

⑤读书能提高对环境的感知度。

⑥作者猜想:一个人开始读书的时机太早或者太晚可能都不太好。

太早容易成为书呆子,缺乏人生经历;太晚很难静下心来阅读。

为什么懂得很多道理,却依旧过不好一生? 印象中最早知道这句的时候,是在【微信读书】的书评中,当时只是印象很深,并没有去想太多,现在再次看到,觉得很有感触。为什么呢?因为如果我们不理解这句话的话,就真的会出现过不好一生的局面。 以为自己懂得很多,可以按照自己的想法去看好一生,但是等回过头再来看,发现并非如此,很多时候,过得并不如意。正如罗翔老师所说:一个越是知识匮乏的人,越是拥有一种莫名其妙的勇气,所认识的就越是绝对,因为他根本就没有听过与之对立的观点。夜郎自大就是这个理。 这里有两层意思: 01.真的不懂很多道理。 02.懂得很多道理,却没有实践,只是单纯的懂。 第一种情况,面临的就是无知。第二种情况,就是懂得很多道理也过不好一生。为什么会这样呢?第一种情况大部分原因是因为自己经历地少,其次就是缺少阅读量。第二种情况相对第一种情况好很多,但是还不够,因为他懂得了道理,这个道理只能算是信息,并不会让他发生实质性的改变。也就是这些知识和道理,很难被运用,或者无用。而无法运用的知识,学得再多也没有意义。结果就是:道理都懂,就是过不好一生。 理解了这两个层面,才能更好地去改变。一边接受自己的不足,一边去做出改变。 怎么做呢?电影《和平战士》中有一句经典台词:知识和智慧不是一回事,智慧是去实践。我们学到了的知识本身并没有那么重要,更重要的是去实践学到的知识。所以,面对第一种情况,我们要做的是去密目自己的经历不足。也就是读万卷书,行万里路,看更多人。至于怎么做,直接行动就行。先从读一页书、去一个地方,与一个人交流开始,然后再慢慢扩张。 第二种情况,怎么做呢? 《认知驱动》一书中给到了答案—— 道理就是我们所谓的知识,而这样的知识真的不多用,只要扎扎实实地践行,在生活的各个场景中能想到、做到,让它们从脑子里融化到身体里,知识就变成了智慧。 而随着智慧的增长,我们的能力也会随之提升,坚持下去,就能改变当下的境况,过好一生。如果没能理解,错误的理解了这个概念,我们的一生可能会变得更加的艰难,很多原本属于我们的智慧,也会随着岁月的长河,流向大海,消失不见。 所以,懂得很多道理很重要,但实践这些道理才是关键。一个人能够扎实地实践自己的道理和知识,并坚持下去,那么这个人一定会成为一个了不起的人。 正如李笑来所说——用正确的方法做正确的事,你一定会变得更好!若长期持续用正确的方法去做正确的事,你的未来一定会很伟大!

为什么要写作?

这本书中说——

书写自己当前面临的负面事件,就可以调动更多的理性资源帮助我们整理思路,使处理情绪思维的优先级暂居其后。

同时,书写这一行为可以激活大脑皮层的语言区和书写区,使我们对当前遇到的负面事件有一个更为具体和清晰的认识,所以书写可以让负面情绪得到一定的缓冲,使人慢慢地恢复理智或理性。

这段话,之前看过类似的观点——书写疗愈。

什么意思?

简单来说,就是通过写作来治愈自己。

书写疗愈就像是我们做给自己的一次次(精神动力学)心理咨询一样。

我们需要先将潜意识意识化,再对创伤进行探索和总结,找出它们存在的新的意义,甚至我们需要了解更多父辈的经历,以便帮助自己理解和发现新的意义。

这个过程完成之后,我们才能达到疗愈的目的。

以前一直以为,写作是只有作家才能做的事,现在逐渐明白,写作是一件人人都可以做的事。

只需要一张纸和一支笔,甚至一部手机就可以完成的动作。

通过写作,进行自我察觉,然后梳理自己的情绪,就能更加了解自己,让自己拥有更多的能量,去做好身边的事。

《开放心胸》的作者杰米·彭尼贝克在做幸福实验时,也发现:运用书写来表达自己情绪的人更加健康。

因此,他也建议:生活出现问题时,可以拿出笔和纸把事件的经过、自己的感受、为何会有这样的感受写下来。

通过将遇到的不愉快的事情写下来,就能更好地解决问题,从而疗愈自己。

同时,他还给出意见,可以问自己两个问题:

这个事件为什么会发生?

我能从中汲取什么教训?

通过这两个问题,我们就能知道事情发生的原因,以及以后遇到类似的问题应该如何处理。

时间久了,不仅能治愈自己,还能提高自己的解决问题能力。

所以,周岭老师在《认知驱动》一书中说——

很多问题的解决方案竟然是一样的,而且都很简单,那就是写下来。

而且写,是一件人人都可以做到的事,更重要的是,写是一件一本万利的事,不仅可以自愈,还能提升自己的逻辑能力、学习能力、思考能力、用户视角、销售能力...等,这些是一个人成长道路上的基础能力。

有了这些基础能力的加成,我们在做成一件事的时候,也会事半功倍。

写在最后:

用这本书的话来结尾——

你的一生,至少要主动做成一件人很有用的事,无论多晚都可以!

如果你现在很迷茫,不知道人生的意义是什么,不妨来阅读一下这本书,或许就能找到答案!

如果觉得读完文章后,有些意犹未尽,欢迎购买一起阅读:

最后,很高兴你能看完这篇文章,点击下方卡片,关注【阿浩读书】,每天一篇文章,一起遇见更好的自己!

- 0000

- 0000