正解汉字 第一百二十三课 彻

大家好!以字育人,以字正身,用语言传递力量,从声音感受美好,知愠课堂和大家一起探寻笔画间的逻辑,化繁为简,领略汉字之美。这一节我们学习“彻”字。

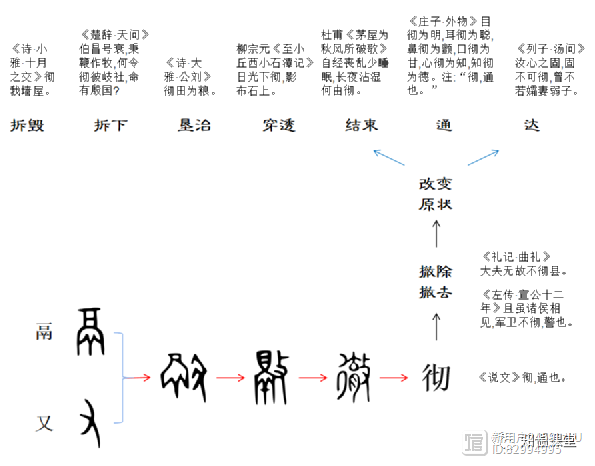

彻(徹)chè,甲骨文从“鬲”(炊具)从“又”(手),表示饭后用手撤去餐具,会意。《说文》给古文增加了音符“(chì)彳”,变成了形声字。本义:撤除、撤去。本质意义:改变原状。在使用中的具体意义有:拆毁、拆下、垦治、穿透、结束、通、达等。

“徹”是“撤”的本字。

“彻”的甲骨文字形从鬲(lì)、从又,会意。“鬲( lì)”本为炊食的器具,《周礼·考工记·陶人》:“鬲实五觳,厚半寸,唇寸。”借指食物;“又”即手,表示拿取。两部分合起来表示餐后将食具撤除。

金文将“又”改作“攴(pū)”,使“彻” 字增加了 “毁坏” 的意义。又改变了“鬲”的造形,表示将食物吃光。从此“彻”有了 “彻底”的意思。

战国文字除了给“彻”增加“彳(chì)”,还将“鬲”改为“育”。“彻”的字形变成从彳、从育、从攴(徹)。加“彳”突出撤走、除去义;“鬲”变“育”,失去了原来的形义。篆文与战国文字同形。隶书、楷书皆与篆文同形。《汉字简化方案》以“切”为声旁另造形声字“彻”代替“徹”。

经典中“彻”常取“撤除”义。

例如:三家者以《雍》彻。子曰:“'相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”(《论语·八佾第三》)

孟孙、叔孙、季孙三家举行家祭,祭毕撤馔之时,命乐工唱《雍》之诗。孔子说:“'相维辟公,天子穆穆’这《雍》里的诗句怎么能用在三家的厅堂上呢?”

除此以外“彻”还有一个比较特别的意义:作专有名词,表示周朝的税法。

哀公问于有若曰:“年饥,用不足,如之何?”有若对曰:“盍彻乎?”曰:“二,吾犹不足,如之何其彻也?”对曰:“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?”(《论语·颜渊第十二》)

哀公问有若:“遇到年岁饥荒,国家物资短缺,怎么处理这个问题?”有若答:“为什么不只收十分之一的田租呢?”哀公说:“现在收田租和田赋两份,我还觉得不够用,怎么可以只收田租呢?”有若回答说:“如果百姓够用了,您和谁不够用呢?如果百姓不够用,您和谁够用呢?”

“彻”在这里解作“通”。通,古代土地面积单位,十井为通,是周代什一取民之制,即税田十取一。周行井田之法,“通”即均匀之意,故叫作彻。

在《论语义疏》里皇侃引《孟子.滕文公篇》:“夏朝用贡法,殷朝用助法,周朝用彻法”将“彻”解释为周朝的税法——“彻法”。

夏朝的税法叫“贡”,殷朝叫“助”,周朝叫“彻”。有若在这里劝鲁哀公实行缴十分之一的这个彻法,就是沿用周朝的税收制度。所以,哀公回答“二(十分之二)吾犹不足,如之何其彻也?”

“贡”、“助”和“彻”是三代税收之法。虽然三者税率都是十分之一,但收取的方法不断优化,一代比一代更合理。

夏朝的“贡”法,国家分派给每户人家50亩(现在的十亩多)土地,根据前几年的收成核定平均值,然后按照这个数值每年抽取固定的10%作为“贡”收缴。但遇到荒年收取数量仍然不变,每遇荒年便有大量民众无以为继。

商朝改良“贡”,采用“助”法。一块井田分为等同的九块地,每块70亩(现在的14亩左右)。八块分给八家耕种,一块是公田,八家合种。私田的收成归各户所有,公田的归国家。如此一来就解决了“贡”法的问题。丰收多收,歉收少收。与民众共渡难关。但这方法难以公平,也无法衡量各户出力的多少,难以长久维持。

西周改为“彻”法。《孟子》说:“周人百亩而彻”。九块土地,每块100亩(现在的20多亩)同样授与八家共同耕种,但最后八家分800亩的收成,另100亩的收成上缴国家。这就是“彻”法。相比僵化的“助法”,“彻法”可以称得上是土地管理思路上的一次突破性变革!

《诗经·大雅·崧高》有“王命召伯,彻申伯土田”、“王命召伯,彻申伯土疆”之句。其中的“彻”就是“切法”。朱熹《诗集传》云:“彻,定其经界,正其赋税也”。“彻”就是划定土地疆界,明确税收方法。

按照孔子的观点,税法不是越轻越好,公共开支不是越少越好。社会收入的十分之一用于公共开支是适当的界线。超过这一界限人民负担会过重;低于这一界限国家的公共服务难以为继。(《孔门理财学》)

科学的税率,合理的税收方法使得周朝经济得到蓬勃发展。

经济的繁荣,为周朝文化科技等各方面发展提供了扎实的基础。在这个阶段华夏的社会文化获得长足发展。(正解汉字:周)除了以《周易》为代表的哲学启蒙,周朝还在政治变革、经济建设、社会与人文制度构建上都具有开创性的地位。直接为中华文明的强大奠定了基础。在“四大文明”古国中,中国发展最为迅猛,最终远超其他三大文明。正是因为周朝伟大的革新建设为中华注入了旺盛的生命力,使得中华文明生生不息,延绵不绝。

秦王朝穷奢极欲,收天下大半之赋,至汉初百废待兴,然而赋税并未增加,反而有所减少。宋朝周密的《齐东野语》记载:“井田之法废,赋名日繁,独两汉最轻。自高、惠以来十五税一,文帝再行赐半租之令。景帝元年亦尝赐半租;至明年乃三十而税一,即所谓半租耳。盖先时十五税一,则三十合征其二,今乃止税其一,乃所谓半租之制也。自后守之不易,故光武诏曰:顷者师旅未解,故行什一之税,今粮储差积,其令三十税一,如旧制。是知三十税一,汉家经常之制也。”

这些开明的治国策略,使汉王朝得以稳定发展,持续400余年,成为中国历史上时间最长的统一封建王朝。此后的华夏儿女亦自豪地以“汉人”自居。

由两个朝代的兴盛可见,在古代税收是国家经济的核心,科学合理的税收是一个朝代繁荣兴盛的基础。

“彻”使周有郁郁之文,是国家治理,政治文明的宝贵经验。

- 0000

- 0002

- 0000