正解汉字 第一百二十五课 丧

大家好!以字育人,以字正身,用语言传递力量,从声音感受美好,知愠课堂和大家一起探寻笔画间的逻辑,化繁为简,领略汉字之美。这一节我们学习“丧”字。

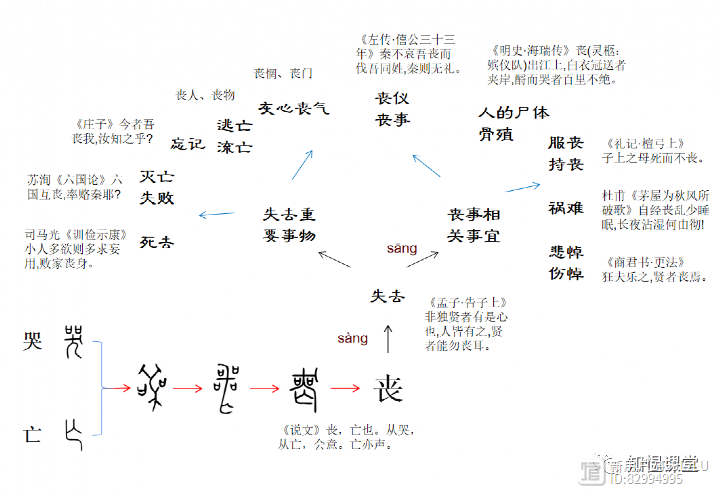

丧(喪)sàng会意,小篆字形,上面是“哭”,下面是“亡”。表示哭已死去的人。本义:失去。本质意义:失去重要事物。在使用中的具体意义有:死去、灭亡/失败、忘记/忘掉、逃亡/流亡、灰心丧气等。

丧(喪)sāng泛指与丧事相关事宜:丧仪、丧事、人的尸体/骨殖、服丧/持丧、祸难、悲悼/伤悼等。

“丧”的甲骨文字形体繁多,整体结构由两部分组成,一部分像桑树形状,是“桑”的甲骨文;另一部分像“口”字,数量从一到五不等。

现代人对“丧”字的甲骨文形体有不同的理解:一部分学者认为“口”是古人采桑所用器具,“丧”本为“采桑”。一部分学者认为“口”就是人之口,“丧”的本义为“众口哭于桑树下”。另有学者发现,卜辞中“丧”除用作地名、人名者外,均用作动词,与军旅之事有关,多用于贞问伤亡损失。如“丧众”、“丧人”、“丧众人”等。

与甲骨文相比,“丧”的金文字形有了很大的变化。“桑”部分大大简化,“口”的部分统一成四个。另加部首“亡”或“走”。字形像四口之间夹一个“长字头, 亡字尾”的部首。

“丧”字里的的“亡”是意符而不是声符。因为“丧”没有从“亡”声。而“走”是根据“逃亡”添加的意符。因此“丧”也表“逃亡”义。如《诗经·唐风·葛生序》中的“国人多丧”就是国人都逃亡的意思。

“丧”的小篆字形上边是“哭”,下边是 “亡”,既可会意 “哭死亡之人” ,也是“哭形,亡声”的形声字。隶书、楷书继承篆文构形而趋于符号化。《汉字简化方案》依据草书字形,将繁体楷书“喪”中的两个“口”简化成两点,简化成“丧”。

《说文》丧,亡也。从哭,从亡,会意。亡亦声。丧的原意是“失去”。这个意义很有可能从最初“桑树失去桑叶”,演变成失去重要事物,最后引申至失去最重要的生命——死亡。

生与死,是所有生命面对的最重要事情。古往今来,人类对如何面对生存与死亡等人生终极问题进行了深刻的思考,形成了不同的人生观。

《论语》说“死生有命”,生命的价值由生和死两方面同时决定。

庄子提出“等生死,齐万物”(《庄子·内篇·齐物论》)的哲学观点。他认为没有死亡,生命就没有价值。死和生对生命同样重要。万物有命而生;丧命而死。生与死组成完整的“生命”。每个生命在出生后最为确定的一件事是失去生命——死亡。对于所有生物来说,失去生命——丧,与获得生命——生,同样重要。没有“生”就没有生命,没有“丧”生命生也失去意义。人与万物在生存和死亡面前是平等的。

在遥远的蛮荒时期,人类不会举行仪式安葬逝者。因为那时候的人类对自身的认知十分匮乏,对自然认知也非常薄弱,没有建立完整的人生观。对生存以外的思考也十分有限,还没有形成“鬼神”、“灵魂”等观念。加上物资匮乏,也就没有殡葬行为。

从考古发掘资料看,直到旧石器时代人类才出现埋葬同类的行为。这些殡葬行为说明原始人的思维中已经出现“死后世界”的概念,认为死亡是进入另外一个世界。这些行为从一个侧面反映当时的人类已经走出了蛮荒时代,开始使用语言交流思想、创造文字记录生活。人们不但为生存而拼搏,也开始思考“死”后的事情。

特别是古人对人的思维有了初步认知,认为人具有灵魂后。人们在思想里构建了现实中的生活与思想中的“灵魂”两个世界。在“灵魂”的世界中,除了有人的灵魂,还有各种神灵、仙妖和鬼怪。这些想象随着人们生活实践的丰富而不断发展和积累,最终演绎成《山海经》和《封神演义》等神话体系。诞生了“盘古开天辟地”、“女娲补天”、“精卫填海”、“后羿射日”、“嫦娥奔月”、“愚公移山”等等神话传说。这些故事发展了“灵魂不灭”和“神灵仙界”永存的观念。形成了死亡是生命脱离肉体而灵魂进入“神灵”世界的观念,并逐渐把在人间的生活愿望转托到死后的世界里。这使得古人开始重视死亡,形成了注重丧葬的传统。

人类的早期殡葬行为多是出于求吉化凶、祈福避祸的心理诉求。

后来,周公制礼,为远古流传下来的丧葬习俗注入了深刻的文化内涵,其作用不仅仅是寄托人们对死亡的恐惧,对失去亲人的悲伤;更通过丧葬之礼“以死教生”实现“慎终追远,民德归厚矣。”(《论语·学而第一》)的教化功能。

“慎终追远,民德归厚矣。”是儒家最为核心的殡葬观念。这句话的意思是:“用真心对待已故者,以远大的理想作目标,这样民众的体验和再体验自然深化发展。”

孔子罕言鬼魂与神灵,但他继承和发扬周朝的礼法,重丧祭之礼。

儒家的祭祀不仅追思亡灵,更是对先辈之道的延续。人们通过祭祀活动,寄托对先人缅怀之情,培养后人对“人”的尊重。“慎终追远”并非祈求先人庇护,而是对先人的尊重,是对“人”的情感而非对鬼神的敬畏。

通过庄严缜密的丧葬之礼,一方面,弘扬和传承逝者的优良道德品格以及种种善行,实现家庭、家族或者集体精神的薪火传承;另一方面,亲友邻里团聚共情,敦亲睦族。“慎终追远”而“民德归厚”。

此外,丧葬之礼还让人们从平淡繁琐的日常生活中跳出来,从死亡的角度观察生命,从而对生命有更深刻的理解。

《史记》记载:孔子为儿嬉戏,常陈俎豆,设礼容。(《史记·孔子世家》)俎豆是古代祭器。在孔丘还是个孩子时,就喜欢摆上俎、豆等祭器,穿上礼服,以模仿祭祀活动的方式游戏玩耍。所以他后来对卫灵公说:“俎豆之事,则尝闻之矣。”(《论语·卫灵公第十五》)

还有一种说法,孔子在年轻的时候从事丧礼主持的工作。孔子自述:“吾少也贱,故多能鄙事。”(《论语·子罕第九》)以及《史记·孔子世家》记载:孔子到齐国去,齐景公想重用孔子,但宰相晏婴阻挡,说:“夫儒者滑稽而不可轨法;倨傲自顺,不可以为下;崇丧遂哀,破产厚葬,不可以为俗……”等史料均可作佐证。

正是通过这些经历,孔子获得比常人更广泛、深入的人生体验,对人生与世界有更深刻的理解。所以,他也特别重视丧葬之礼。

所重:民、食、丧、祭。(《论语·尧曰第二十》)

孔子认为:民、食、丧、祭是国家行政的重点。钱穆解释“四者民为首,民以食为天,故重食。重丧以尽哀,重祭以致敬。重食,重在生民。重丧、祭,则由生及死,由今溯往,民生于是见悠久。”

可是,进入新世纪,思想文化的缺失,生活节奏的加快,使得现代社会的人们渐渐远离了与民、食并重的丧、祭。忙碌的生活节奏,剥夺了人们静下来,换个角度观察、思考人生的机会。不得不说,这是现代社会文化的一大缺陷。

- 0000

- 0000

- 0000