刘韫良及其《壶隐斋联语类编》

刘韫良及其《隐斋联语类编》

肖长林

一、刘韫良生平简介

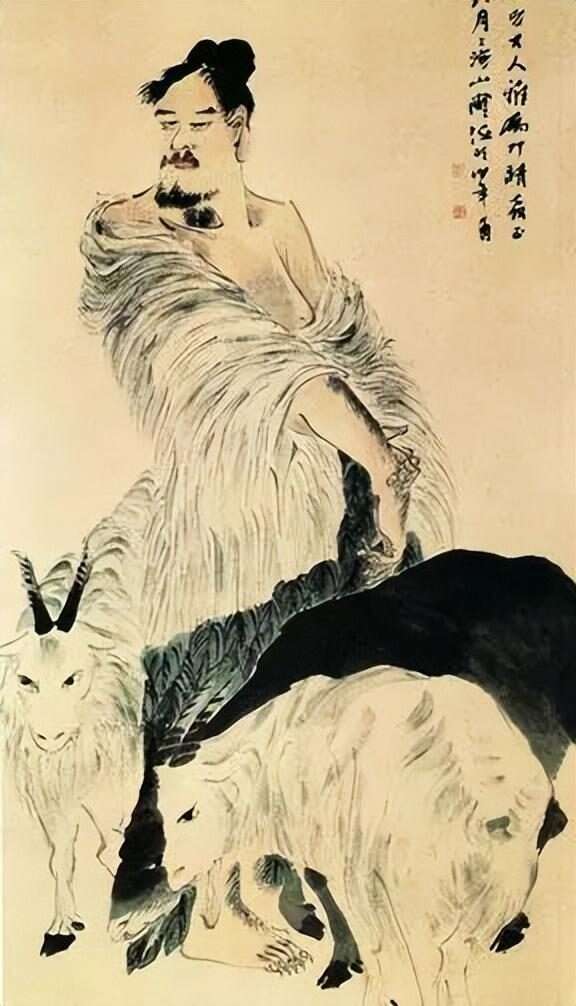

刘韫良,亦作蕴良,初字璞卿,号丽珊,后改字玉山,号我真。清道光二十五年(1845)生。贵州省贵阳府贵筑县(今贵阳市区)人。祖籍江西省永新县禾山镇,学籍安顺府普定县(今安顺市西秀区)。幼时在贵阳就读,住老城“三块田”(今云岩区龙泉巷),其故居曾悬“翰林第”匾额,时人目为“书香门第”。同治六年(1867)贵州丁卯举人,十年(1871)辛科二甲七名进士,选庶吉士,光绪元年(1874)散馆改云南恩安(今昭通)知县。因触忤上司遭贬谪。断绝仕途后,游历祖国各地十余年。约光绪十五年(1889)返回贵阳,以行医及授徒为业。宣统元年(1909)参与创立中医学堂。卒年未详,约在1917年或后的民国初。刘工诗词而善楹联,通医理而爱丝竹,可谓多才多艺。著有《牂牁群苗杂咏》、《乐牌令》、《俚语谐律》、《壶隐斋诗集》等,均散佚,惟《壶隐斋联语类编》手抄孤本,珍藏于贵州省图书馆,有作者所撰联语计2856副,堪称清末民初之贵州楹联大家。然楹联史上却无其名,《楹联艺术家大辞典》之类的书籍也查不到其生平事迹一一因其著作只有手抄本,仅仅在民间流传,而人世沧桑大多散佚,故此鲜为人知。

二、命运多舛的“手抄本”

“壶隐斋”是刘的宅邸(又名“巢翠庵”),宅中供奉吕祖,书室称“壶隐斋”:“两闲岁月浩绵绵,戏约仙翁,累劫都堪壶里住;一片烟霞纷霭霭,笑称逸叟,全家如在画中看。”因偕妻共隐,居室称“俪隐轩”:“梅栽和靖妻同隐;芝采刘纲妇共仙。”虽说蜗居壶中而隐,但《自题座右》却表态:“两手不将天地放;一肩只把古今担。”其实人活于世,岂能去归隐?看不惯又无力解决,表明心迹也是一种宣泄。

1988年,省诗联学会会长赵西林偶然看到了贵大历史系曾昭毅教授保存着的一套《壶隐斋联语类编》,这是其父曾缦卿先生整理抄录的。刘的联语由于只有抄传,故误传多多一一贵阳市志办以《贵州联语两种》包纳《壶隐斋联语类编》和《贵山联语》出版,出现不少错讹。即令世纪工程的《中国对联集成-贵州卷》(上)收编刘联校勘也不够,纠误不多且归类欠妥,降低了史料价值。加之省内外读者较少接触刘联,可供研究的资料缺乏,专家掌握珍稀资料逐渐流失,校勘难度很大。如不尽快釆取补救措施,后果将不堪设想。

大约是 2010年冬,原筑音诗社黄成栋社长告知笔者,说他在省图书馆发现了刘韫良的手抄本《壶隐斋联语类编》。于是我们一同在省图九楼看到了这个陈旧不堪的手抄本一一因为不准借出,我们只好偷偷拍照⋯⋯几经周折,黄成栋于2011年8月自费出版了《刘韫良楹联集注》。遗憾的是,由于时间仓促出现不少错字;又因个人财力有限,似乎只印了几十上百本,因此产生的影响也不大。

三、 刘韫良的“大山风骨”

风华正茂却 断了仕途,平生抱负失去了展示的平台,其心境可想而知。然塞翁失马,焉知非福一一倘使其仕途一帆风顺,则中国历史上,充其量多了个好官,却少了个杰出的楹联大家,我们也就无缘享受到如此丰盛的精神大餐了!因此应当感谢刘韫良一一正因其郁郁不得志,也才会有充裕的时间和精力,饱览祖国锦绣河山、名胜古迹。尤其是中晚年后长期闲居贵阳,娴熟地运用楹联这一短小精悍且包罗万象的文学形式,为后世留下了一笔宝贵的文化遗产一一12卷手抄本的《壶隐斋联语类编》。

刘自谓“祖籍永新禾山”(今江西省永新县禾山镇)。历史上移居贵州的江西人有三次:明代初期、中期和明末清初。第三次因农民起义和反清复明战事频仍,致使不少江西人纷纷逃到贵州避难一一刘韫良父母当在其中并于1845年生于安顺府普定县(今安順市西秀区)。刘韫良4岁即举家至贵阳“江西会馆”(又称“万寿宫”,在今喷水池旁的太平路)启蒙读私塾。他24岁中举,28岁考取进士,赴京在翰林院完成三年学业后,钦授云南恩安知县任不久,即遭“莫须有”返乡。后因母逝只能到山西父亲任所,历经17年的走南闯北,撰写了大量吟咏祖国山川风貌、历史人物的联语;50岁直至辞世,均定居贵阳,靠开医馆卖草药任教习度日,用联语几乎把贵阳乃至贵州的关河祠宇、风景名胜撰写迨尽。64岁时终于完成了12卷本的《壶隐斋联语类编》由友人抄写后却无力付梓。其内容按卷分类如下一一

壶隐斋联语类编-自序

卷之一 黔省名胜类 286副

卷之二 黔省关河类 226副

卷之三 黔省古迹类 177副

卷之四 黔省祠宇类 402副

卷之五 历览类 206副

卷之六 怀古类 242副

巷之七 题咏类 334副

卷之八 酬赠类 221副

卷之九 庆贺类 191副

卷之十 哀挽类 157副

卷之十一 短杂类 414副

卷之十二 游戏类 296副

联语通用 52副

跋后

释了尘

刘在其联语中,有时注明为“江西永新人”,有时又称“祖籍江右”。永新今属吉安地区,古称庐陵一一因此,江西、江右、庐陵均指同一地区,三者并不矛盾。庐陵是一个具有悠久历史的文化名城,中国历史上著名的“江右文化”即肇始于此,且素有“江南望都”“文章节义之邦”的美誉。杰出代表诸如陶渊明、文天祥、欧阳修、王安石等。两宋时期,“江右学派”在此开宗立派,引领潮流;在明代,又因为王阳明思想在此与“江右文化”融合,使“庐陵文化”得到进一步升华。由此可见,刘韫良的思想,一方面得到了“江右文化”“庐陵文化”和“阳明心学”的滋养沾溉,另一方面又是在贵州这个大山的王国里长期生活,与底层百姓的融恰相处,开门见山而层峦叠嶂的大山,赋予他百折不挠、坚韧不拔的精神,之所以能撰写出推崇不为五斗米折腰的陶渊明之《巢翠庵自题》联来,也就毫不奇怪了:“尘榭软红飞,且学他栗里高贤,门栽五柳;景疑空翠合,还约彼蓬洲仙客,鼎炼三花。”软红花是浮华尘世之意,栗里高贤指的是陶渊明一一可见其早有学五柳先生致仕之意。尤为可贵的是,在大兴“文字狱”的有清一代,刘韫良竟敢冒天下之大不韪,公然用联语寄托对在扬州屠城中殊死抗清的史可法以哀思:“北来将士如飞,慨芜城血尽冤抛,任几番风雨凄迷,白骨何从寻蔓草;南渡君臣皆醉,谅蒿里目难恨瞑,尚千载冰霜凛冽,丹心恰好映梅花。”(《史阁部墓》)当年清军入关后,在扬州屠城十日,杀人80余万血流成河的情景,强烈地震撼着他的心灵一一“慨芜城血尽冤抛”、“谅蒿里目难恨瞑”,“白骨何从寻蔓草”、“丹心恰好映梅花”一一当年抗清殉国者死不瞑目、草丛中白骨森森的情景跃然联中!对于“扬州十日”,清政府历来讳莫如深,而刘韫良就敢如此沉痛缅怀心目中的民族英雄。

他还在《神鱼井》联中,讴歌抗清名将、宁死不屈的贵州人何腾蛟:“喜九天矫矫鳞攀,泽沛苍生,龙每霖施形已化;讶千载嶙嶙骨硬,龙腾紫极,虹常霄亘气犹存。”

从上述三联中,我们不难看出,刘韫良在那个时代,敢冒杀头风险的过人胆识以及做人的气节,文章与气节并重的耿耿丹心、凛凛风骨!

他称赞身入虎穴的荆轲:“恩可死生酬,笑招贤除却燕丹,请看当日群雄,谁真得士;事休成败论,慨黩武尚多秦政,试问于今侠客,更有何人?”(《荆轲故里》)用“请看”“试问”来肯定“士为知己者死”和“不以成败论英雄”的荆轲的同时,谴责了秦始皇穷兵黩武的暴政。

他嘉许勇报国仇的张良:“奋椎义报韩仇,心恨祖龙不死,副车虽误中乎,叹豪杰肝肠,谁知出自佳公子;借箸勋成汉业,眼看功狗全烹,黄石其可寻矣,讶神仙面目,却也修如美妇人。”(《留侯庙》)对博浪沙椎击祖龙(秦始皇)未遂感到遗憾,并肯定张良功成身退的明智之举。

他敬佩19年持节不屈的苏武,拥有不辱使命的坚强信念:“十九年望远思君,且休提雪窖伤心,抛尔牵衣胡妇去;数千里临歧别友,转可惜河梁携手,送他持节汉臣归。”(《苏武庙》)

他赞叹舍身取义的方孝孺:“故君倏易新君,定率他十族冤魂,踪寻老佛;篡统总殊嗣统,还仗尔千秋公论,气奋元凶。”(《方孝孺墓》)明成祖朱棣发动“靖难之役”,著名学者方孝孺宁肯被诛十族,坚持不给篡的燕王草拟即位诏书。其孤忠赴难的勇气可嘉!

他景仰坚持抗清的文人杨龙友:“非名姝哪识名流,只凭他笔底梅花,硬撑起一腔傲骨;惟奇士能尊奇女,也随彼阁中桃叶,惨化成两股贞魂。”(《杨龙友故宅》)一出《桃花扇》使贵阳人马士英和杨文骢(即杨龙友)蒙受不白之冤。其实杨是个明末抗清奇士,诗画俱佳,尤其画作名噪江南。奇女指李香君。

他褒奖杀身成仁的十八先生:“十八公心并丹悬,纵前途龙自云从,恨看芒部迢迢,风雨九原随故主;三百载血空碧葬,每永夜鹃犹日戾,怒激花江滚滚,波涛千古泣忠魂。”(《十八先生墓》)明末最后一个皇帝朱由榔(永历帝)驻跸贵州安龙,大西军秦王孙可望“挟天子以令诸侯”。大学士吴贞毓、内监张福禄等18臣密谋,派人前往广西召安西王李定国来黔救驾。孰料事泄,孙可望逼迫永历帝以“欺君误国,盗宝矫诏”罪名,予以处死。后李定国入卫安龙,永历帝为十八臣修冢题字“十八先生成仁处”。刘韫良对忠君爱国十八臣予以高度的评价和深切的哀悼。

诸如此类的联语,可谓不胜枚举、俯拾皆是。不仅如此,刘韫良《壶隠斋联语类编-自序》,还是一篇总结多年创作心得、且见解独具的撰联理论杰作,很值得我们去认真学习。

四、代表作《甲秀楼》长联

晚年的刘韫良,撰联水平以达炉火纯青一一发表于1915年1月24日《贵州公报》(现珍藏于中国图书馆)上的《甲秀楼》长联,堪称其代表作一一

五百年稳占鳌矶,独撑天宇。让我一层更上,茫茫眼界拓开。看东枕衡湘,西襟滇诏,南屏越峤,北带巴夔。迢递关河,喜雄跨两游,支持起中原半壁,却好把乌蒙箐扫,马撒碉隳,鸡讲营编,龙番险扼。劳劳缔造,装构成笙歌闾里,锦绣山川。谩云竹壤偏荒,难与神州争胜概;

数十仞高凌半渡,永镇边隅。问谁双柱重镌,滚滚惊涛挽住。忆秦通僰道,汉置牂牁,唐靖苴兰,宋封罗甸。凄迷风雨,叹名淹几辈销磨了旧迹千秋。到不如月唤狮冈,霞餐象岭,岚披凤峪,雾袭螺峰。款款登临,领略这金碧亭台,画图烟景。恍觉蓬洲尺咫,频呼仙侣话游踪。

全联206字,形象地描绘了省城贵阳胜境,浓缩了贵阳五百年的历史沧桑,点出了贵阳的人文精神。把人们带入一个“宛在水中央”的诗情画意之中。其内容乐观向上,境界开阔。虽然形式上借鉴了孙髯翁《大观楼》长联格式,但内容脱颖而出,且语言丰富多彩、雅俗纷呈;寓庄于谐,富含哲理,与昆明《大观楼》长联,成都《望江楼》长联,形成大西南三足鼎立之势。如今,南明河波光粼粼,萦回如带。想当年,贵州巡抚江东之回澜潴泽为使山川灵秀,于河中鳌头矶上建楼名曰“甲秀”,喻“科甲挺秀”以培风气;而悬挂于底层外側刘韫良所撰此联(惜乎已改动,非刘联原作),自然更为斯楼增添几多光彩!

五、性格决定命运

《壶隐斋联语类编》,如实地记录下当时贵州尤其是贵阳楹联文化社会的意识形态,以其建构精巧的工力,见解独到的胆识,为我们描绘出一幅幅贵阳晚清社会的真实画图。从其《壶隐斋联语类编》和”自序”中不难看出,他在人生受挫断了仕途之后,流落民间数十年而游历了大半个中国(计21省区),饱尝人间百味而细察人生百态,切身体会到世态的炎凉和民众的疾苦,以一介草民仍视天下为己任的家国情怀,既是骨去又有勇气而敢为人先,实乃一位自觉承担以楹联发展为使命的一代大家,无愧为贵州楹联的一面旗帜。

然性格决定命运。如此刚直不阿的刘韫良,自然为当时的社会所难容,从而导致他悲剧的一生一一春风得意时断了仕途,悬壶济世却壮志难酬,亲人连续辞世而晚境凄凉⋯⋯

作为贵州700进士的佼佼者,一代楹联大家的刘韫良,由于种种历史原因,其对中国楹联文化的贡献及其应有的地位和名份,一直以来被人们所忽视,显然是有失公允的。其身后留下来的近三千副楹联的宝贵遗产(不包括散佚的众多诗文),却在煌煌《贵州文库》丛书中,竟无一席之地!笔者尽管人微言轻,但出于对传统文化的挚爱,特冒昧藉此向有关部门呼吁一一趁现在省图书馆珍藏的12卷手抄孤本《伴秋室主联语汇抄-壶隐斋联语类编》,尚未被无情时光侵蚀之际,尽快着手辑校后正式作为《贵州文库》丛书出版,以便让更多的后来者从中汲取营养,使优秀的中华传统文化发扬光大,则功莫大焉!

【作者简介】

肖长林 1943年9月生于湖南长沙。少小即嗜读喜书。然好读书不求甚解,喜书法却少习碑帖。加之性鲁钝而狷介,虽诗词联赋、小说影视广有涉猎却几无建树一一除电视剧《还债记》、《公关》由贵州电视台录制播出外,其它作品则散见于省内外各报刊,亦有部分获得些许奖项。现为中国楹联学会、中国书法家协会会员,贵州诗词楹联学会会刊《贵州诗联》副主编,《祥和享老》杂志主编。获中国对联甘棠奖第六届优秀论文奖。

- 0000

- 0000

- 0000