庞政 | 汉代太一手拥伏羲、女娲图像及相关问题

庞政

本文原载于《南方文物》2020年第1期

汉代考古资料中,图像内容十分丰富,其中有一类图像十分特别,往往表现为其上一大神,两臂分别怀抱手捧日月或规矩的伏羲和女娲,数量较少,表现形式也不尽相同。信立祥先生以为是“高禖”神,并解释到:“由于汉代习惯上将伏羲和女娲看作人类的始祖,而怪神却将这两位人类始祖抱在一起促使他们结合,因此怪神应该是职掌婚姻和继嗣的高禖之神”,此说影响甚广。仔细观察此类材料便可以发现伏羲女娲并未交尾,看不出具有交合的意思。通过对相关材料尤其是其图像场景和组合的梳理,笔者认为这位大神应该是汉代的最高天帝太一。以往的研究中已经从一些方面提出过这一观点,具有一定的价值(潘中华、刘屹、张应桥、Lydia Thompson),但也产生了较大的争论,存在着进一步探索的空间。本文拟在更为全面收集相关资料的基础上展开讨论,更加关注图像之间的组合和配置关系,提出一些新的认识,期望学界仁人的指正批评。

一、汉代手拥伏羲、女娲神祗图像

此类图像数量较少,出现在壁画和画像石中,共有13例,分布在河南、山东和安徽三省,现将相关材料介绍如下:

(一)壁画

1.洛阳烧沟61号西汉墓壁画

烧沟M61西汉墓是一座保存较为完好的壁画墓,发掘报告将此墓的年代定在西汉元帝至成帝(前48-前7年)之间。主室隔墙前额、横梁之上有一处镂空透雕壁画砖,由中间的长方形砖与两侧两块三角形砖组成(图一:1),长方形砖的上部中央绘一只凤凰,左部中央绘有一条青龙,右部中间是一只白虎,右上角和左上角分别是一只蟾蜍和一只似虎的动物,画面的中部是一大神,面似猪,巨神的两臂上各有一人,手中各持一个圆盘状物,即是伏羲女娲手捧日月的表现。本文所论材料中的伏羲女娲大多手捧日月或规矩,对比可知其他没有捧物的应是省略。细观图像,在大神之下还有一物,其左端已露出了蛇的一部分,应是玄武的形象(图一:2),这一点郭沫若先生早已指出。可见大神被四象所环绕。两侧三角形砖上的壁画内容完全一致,从上到下绘制有带翼天鹿,其下为一只玉璧,玉璧的两侧有一只似狼和似熊的动物,画面的最下为一只带翼天马,其后有一人伸手触及天马(图一:3)。

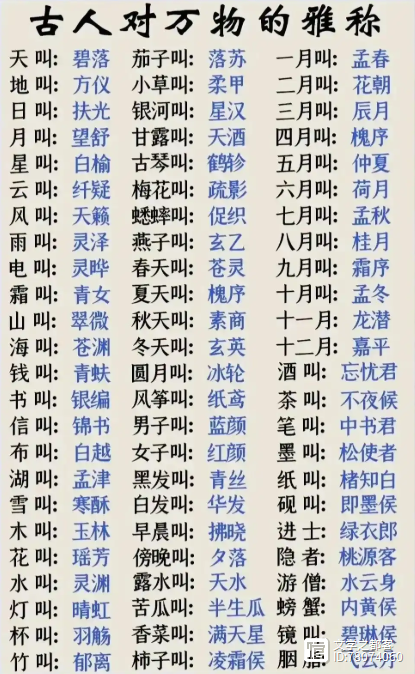

图一 洛阳烧沟M61主室隔墙前额、横梁之上的壁画

1.主室隔墙前额、横梁之上的壁画,2.中间的长方形砖壁画,3.右侧的三角形砖壁画,4.主室隔墙后额、横梁之上的壁画

2.洛阳出土的一方壁画砖

在洛阳出土的一组西汉中晚期至新莽时期的壁画砖中,其中一方砖上彩绘着一猪首大神,两臂分别拥抱一人首蛇身的神人,两人手捧日月,应是伏羲和女娲,二人的蛇尾虽交叉于一点,但并未交尾(图二)。

图二 洛阳出土的壁画砖

3.洛阳偃师县新莽墓壁画

河南洛阳偃师县新莽壁画墓的勾栏门横额上有一处壁画,梯形的画面中部有一大神,双目圆睁,盆口大张,对比前述或为猪首,四肢短小,手分五指,似人手,两臂各有一人首蛇身带翼的神人,手捧日月,应是伏羲、女娲,没有交尾。值得注意的是,此墓后室前额上与前室勾栏门上大神相对的图像是西王母(图三)。

图三 河南洛阳偃师新莽壁画墓勾栏门横额上壁画

(二)画像石

4.河南南阳唐河针织厂汉墓画像

河南南阳唐河针织厂东汉早期画像石墓中也出现了此类图像,画像位于北主室北壁,其上大神作人形,双眼圆睁,头顶似有肉角,双臂分别拥抱伏羲和女娲,分别手托一光芒四射的物体,应为日、月的一种特殊表现形式,伏羲、女娲并未交尾(图四)。

图四 河南南阳唐河针织厂画像石墓北主室北壁画像

5.河南魏公桥汉墓画像

河南魏公桥汉墓画像石上,大神作头戴尖状三角冠的人形神,双臂分别拥抱伏羲和女娲,二人双手作捧物状,未交尾(图五)。

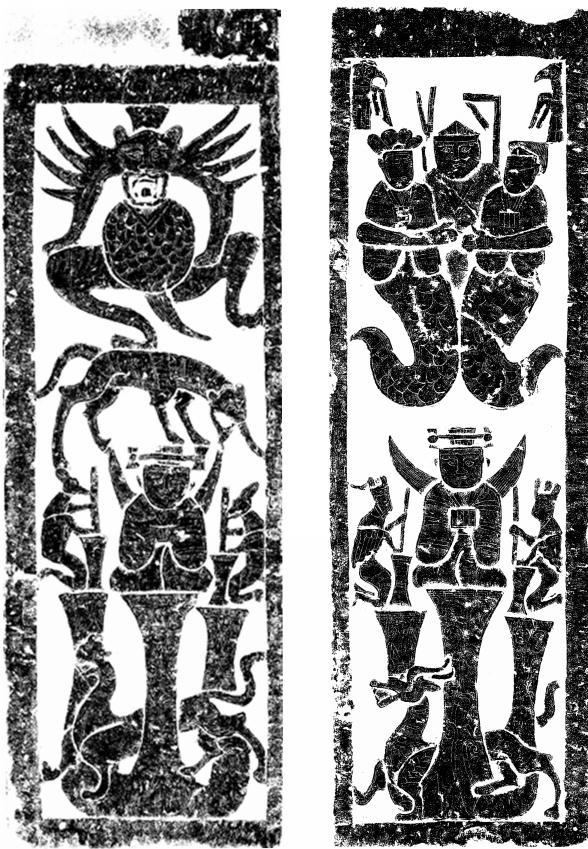

图五 河南魏公桥汉墓画像石6.山东沂南汉墓墓门右立柱画像

沂南汉墓中墓门右立柱上也有此类图像,大神呈头戴尖状三角冠的人形神,伏羲、女娲手持规、矩,未交尾。值得注意的是,左门柱上是昆仑与西王母,与之相对的右门柱大神下面的图像表现了坐在三平台上的东王公(图六)(王煜先生将西王母和东王公所坐的类似于斗拱的平台解释为昆仑,笔者十分赞同。详见王煜:《昆仑、天门、西王母与天神——汉晋升仙信仰体系的考古学综合研究》,第64页)。

1

2

图六 沂南汉墓墓门立柱画像

1.左立柱,2.右立柱

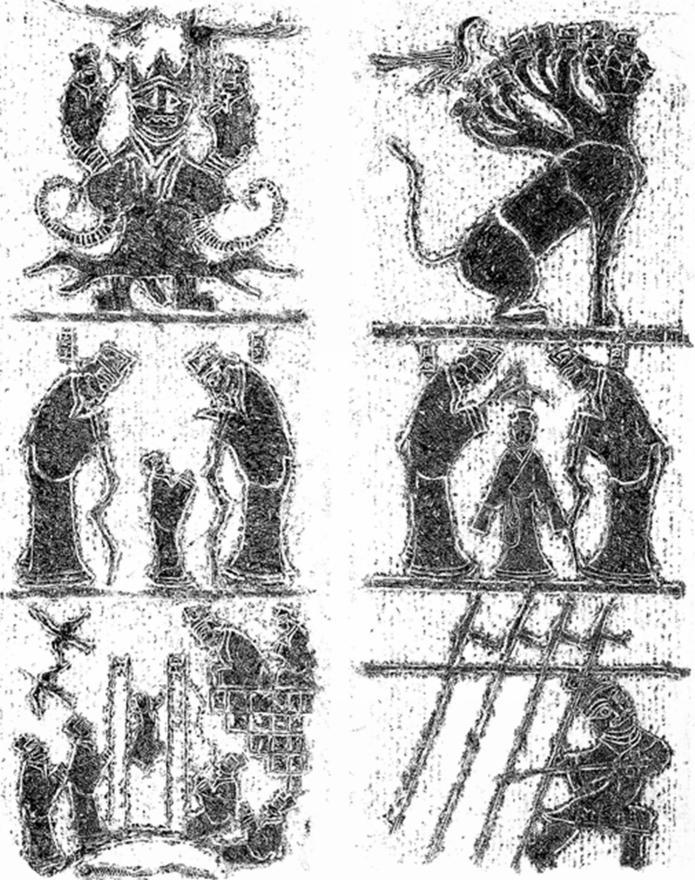

7.山东嘉祥纸坊镇敬老院出土的一方画像石

山东嘉祥纸坊镇敬老院出土的一方画像石上,图像上下可分为三层,本文所论图像出现在最上一层,大神以人形表现,头戴三锋状冠,伏羲、女娲手持规、矩,并未交尾(图七:1)。值得注意的是,与之同出的另一方画像(图七:2)也分为三层,应是相对的一组,该石最上层与大神相对应的是守卫昆仑的开明兽,《山海经·海内西经》云:“昆仑之虚……面有九门,门有开明兽守之……开明兽身大类虎而九兽,皆人面,东向立昆仑上”,与该图像完全一致。

1

2

图七 山东嘉祥纸坊镇敬老院出土的两方画像石

1.嘉祥敬老院出土画像石(一),2.嘉祥敬老院出土画像石(二)8.山东嘉祥花林村出土的一方画像石

无独有偶,山东嘉祥花林村出土的一方画像石上,与嘉祥纸坊镇敬老院出土的基本一致,左侧也有一只开明兽(图八)。

图八 山东嘉祥花林村出土的一方画像石

9.山东嘉祥出土的一方画像石

嘉祥一残石上也有类似的图像,与前述嘉祥的两方画像内容大同小异,只是没有看到开明兽(图九)。

图九 山东嘉祥出土的一方画像石

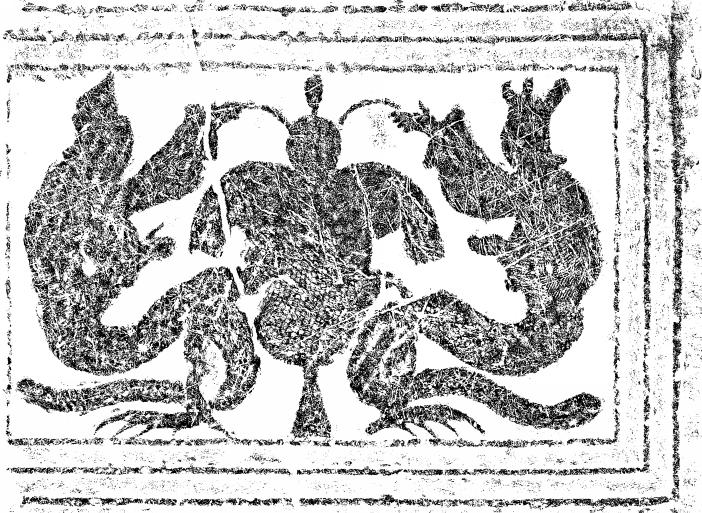

10.山东平邑皇圣卿阙东阙南面画像

山东平邑县建于东汉元和三年(86年)的皇圣卿阙东阙南面最上层也出现了这类图像(画像较为模糊,无法确定大神所戴冠饰的细节),大神怀抱伏羲、女娲,手持规、矩,并未交尾,左侧为朱鸟,右侧为玄武。伏羲和女娲即是阴阳的象征,也是东西方位的代表,朱雀和玄武象征南北方位,可看作大神被四象环绕(图十)。

图十 山东平邑皇圣卿阙东阙南面画像

11.山东滕州市龙阳店镇出土的一方画像石

山东滕州市龙阳店镇出土的一方画像石上,大神作人形,足为利爪,伏羲、女娲一手上举,并未交尾。大神头上似有一肉角(图十一)。

12. 山东微山南阳镇出土的一方画像石

山东微山南阳镇出土的一方东汉晚期画像残石上,大神似猪首,头顶两侧似有一束头发,中间似一角状凸起,手拥伏羲、女娲,二者并未交尾(图十二)。

图十一 山东滕州市龙阳店镇出土的一方画像石

1

2

图十二 山东微山南阳镇出土的一方画像石

1.微山出土的一方画像石,2.局部

13.安徽萧县圣村M1出土的一方画像石

安徽地区仅在萧县圣村M1东汉墓中发现有此类图像,位于前室北壁门楣正面,画面两侧各有一怪兽首,中央为一大神拥抱伏羲女娲,大神为人面,大眼圆睁,戴冠著衣。伏羲、女娲未交尾(图十三)。

图十三 安徽萧县圣村M1前室北壁门楣正面画像

综上所述,目前所见的此类图像主要分布在河南、山东等地,出现于西汉中晚期至东汉晚期,西汉至新莽时期仅见于河南省,进入东汉后流行于山东境内。此类图像主要出现在四象环境中,一大神居中,被四象环绕,多呈猪首,头戴三锋冠或尖状三角冠,有些头顶有角,两臂拥抱着伏羲和女娲,伏羲女娲多手捧日月或手持规矩,并未交尾,图像多与西王母、东王公、昆仑山和开明兽等相伴或相对出现。需要注意的是,刘屹先生将一些有一人处于两个人首蛇身交尾中间的图像和一些一人居中伏羲女娲对列的图像加入到此类图像中,笔者认为这些图像与本文所论材料表现形式差异显著,表达的文化内涵也不一致,应分开讨论。

二、图像的性质和意义

(一)性质

前述烧沟M61发掘报告认为壁画内容“类似傩戏图”,孙作云先生也持类似观点,认为方相氏率领神兽打鬼、撵鬼,并将大神称为“猪头方相氏”,学者多从此说(在近年出版的一本资料类图集中依然将此图解释为“大傩图”,可见此说影响之深远。详见王绣、霍宏伟:《洛阳两汉彩画》,第7页)。孙先生引用了《周礼·夏官·方相氏》中的记载来作解释,《周礼》云:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室驱疫。大丧,先柩。及墓,入圹,以戈击四隅,驱方良”。很明显文献无论是对方相士相貌的描述,还是对所处情形的描述均与此幅壁画有很大的出入。洛阳壁画砖中的大神也被原报告认为是方相氏,方相氏之说值得进一步思考。

《史记·天官书》云:“中宫天极星,其一明者,太一常居也”。《史记·封禅书》索隐引宋均曰:“天一,太一,北极神之别名”。《易纬乾凿度》郑玄注说:“太一者,北辰之神名也。居其所曰太一”。可见北极星可象征太一。《春秋文曜钩》曰:“东宫苍帝,其精为青龙。南宫赤帝,其精为朱鸟。西宫白帝,其精为白虎。北宫黑帝,其精为玄武。黄帝含枢纽之精,其体璇玑,中宿之分也。中宫大帝,其尊北极星,含元出气,流精生一也”。《春秋合诚图》云:“天皇大帝,北辰星也。含元秉阳,舒精吐光。居紫宫中,制御四方”。《春秋汉含孳》云:“天一之帝居,左青龙,右白虎”,“太一之常居,前朱鸟”,“太一之常居,后玄武”。上述史料内容是说太一神被四象(四帝)环绕,四象(四帝)辅佐处于中宫的太一“制御四方”,这与图像反映的内容基本吻合,中心的大神应是太一。无独有偶,类似的图式也出现在南阳麒麟岗汉画像石墓的天象图中(图十四),中间的大神即是太一(报告中认为天象图中央的大神为黄帝,近来已有学者纠正了这个问题,可参看王煜:《汉代太一信仰的图像考古》、《南阳麒麟岗汉画像石墓天象图及相关问题》)。

《礼记·礼运》云:“是故夫礼,必本于大一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神”。《淮南子·本经训》也说:“秉太一者,牢笼天地,弹厌山川,含吐阴阳,伸曳四时”。《黄帝金匮玉衡经》云:“天一贵神,位在中宫,据璇玑把玉衡,统御四时,揽撮阴阳,手握绳墨,位正魁罡”。《吕氏春秋·仲夏纪》有言曰:“太一出两仪,两仪出阴阳”,“万物所出,造于太一,化于阴阳”。伏羲、女娲即是阴阳的象征,能够掌控阴阳的大神应该就是太一。

图像中的大神多戴三锋状或尖状三角冠。三锋冠即是学者所说的类似于南阳麒麟岗汉画像石墓天象图中太一所戴的“天文冠”,是太一的标志(王煜)。《史记·封禅书》记载武帝“为伐南越,告祷太一,以牡荆画幡日月北斗登龙,以象太一三星,为太一锋”,李零先生将“太一锋”解释为太一星和天一三星的结合,天一三星呈三角形(相关论述请详见李零:《中国方术正考》第61-63页、《“太一”崇拜的考古研究》、《“三一”考》)。魏公桥和沂南汉墓的大神头戴的尖状三角冠应是“天一三星”的象征,戴着“天一三星”的太一正与史书 “一星(太一)在后,三星(天一)在前”的记载吻合,即是“太一锋”的表现。可见头戴三锋冠和三角冠的大神应是太一。三锋冠与三角冠应是同一种内涵的两种不同表现形式。

图十四 河南南阳麒麟岗汉画像石墓前室墓顶画像

此外图像中的大神多呈猪首,我国自新石器时代以来便存在以猪象征北斗的信仰(冯时),汉代也不例外,《初学记》卷二九引《春秋说题词》云:“斗星时散为彘,四月生,应天理”,偃师新莽墓壁画中围绕猪首的尖状物可能表示北极星的耀眼光芒。北斗作为古人观象授时的重要星象,与北极星关系极为密切,北斗在公元第四千纪前后距天极位置十分接近,观测北斗事实上是了解极星的唯一手段(冯时)。《史记·天官书》云:“斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗”。这种观念不断流传下来,根深蒂固,而且北斗所处位置终年可见,围绕天极旋转,为古人观象授时提供了便利,因此人们让它充当极星,代表极星。前文所述,北极星是天帝太一的象征,猪可以象征北斗,而北斗又是极星的代表,那么时人将太一表现为猪首大神也是很有可能的。

通过从以上四个方面的论证,图像中手拥伏羲女娲的神祗应该是汉代最高天帝——太一。

(二)意义

讨论图像所反映的文化内涵时,要注意与其相关联、相对应的图像,也即图像的组合和配置关系。通过对此类材料的梳理,笔者发现它们的图像配置和组合很有特点,多与昆仑山、西王母、天门和开明兽等图像对应或组合在一起出现,可见太一与昆仑升仙信仰密切相关,有学者已指出太一本身就是昆仑升仙的一部分,是昆仑信仰中的最高神(对于太一和升仙信仰的问题可参看王煜先生的论著,论述甚祥。王煜:《汉代太一信仰的图像考古》,《中国社会科学》2014年第3期;王煜:《南阳麒麟岗汉画像石墓天象图及相关问题》,《考古》2014年第10期;王煜:《昆仑、天门、西王母与天神——汉晋升仙信仰体系的考古学综合研究》,四川大学博士学位论文,2013年),笔者十分赞同。《淮南子·墬形训》云:“昆仑之丘,或上倍之,是为凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居”。这里的太帝便是太一,太一便居于昆仑之上。《山海经·海内西经》云:“昆仑之虚,在西北,帝之下都”,《山海经·西山经》亦云:“昆仑之丘,是实惟帝之下都”。沂南汉墓门柱上的太一便处在昆仑和西王母之上,图像与文献可相互印证。

烧沟M61太一图像的背面,即主室隔墙背面、横额之上,还有一处由中间的长方形砖与两侧两块三角形砖组成的画面,正中的长方形砖上从上到下描绘了五个玉璧、菱形窗棂和一扇带有铺首衔环的大门,而且大门半开;两侧三角形砖上的内容完全一致,均是一位戴斗笠状帽的羽人乘于翼龙之上(图一:4)。这里的大门应是天门的表现(郭沫若),两侧的飞龙作为前导带领墓主人穿过天门,去拜见门后的太一天神。近来有学者认为玉璧也是阊阖(璧门)的表现(王煜),具有引魂升天的作用(巫鸿),也可作为铺首大门是天门的旁证。

众所周知,汉武帝奉太一为最高天帝与他热衷于求仙是密不可分的。在用于求仙的甘泉宫中便“画天、地、太一诸鬼神,而致祭具以致天神”(《史记·封禅书》)。《汉书·礼乐志》记载武帝伐大宛得到大宛良马后所作的郊祀歌,曰:“太一况,天马下。……天马来,从西极。涉流沙,九夷服。天马来,出泉水。……天马来,开远门。竦予身,逝昆仑。天马来,龙之媒。游闾阖,观玉台”,颜师古注曰:“此言天马乃太一所赐,故下来也”,又引应劭云:“阊阖,天门。玉台,上帝之所居”。汉武帝期望太一所赐的西极天马能承载他上昆仑,游天门,观太帝之居,这便是武帝奉太一为最高天帝的重要原因之一。值得注意的是,烧沟M61中太一图像两侧的三角形砖上边有双翼天马向太一行进的图案,天马后有一人,似在小心翼翼地拽马,相貌丑陋,高鼻梁,多须髯,浑身长满浓密的毛发,不似华夏之人,应属西域胡人。昆仑在西北之地,太帝之居在昆仑之上,可见太一也在西北,而且天马“从西极”而来。那么与昆仑和太一同处一地的西域胡人(王煜),帮助墓主人前去获取天马也是自然而然的事情,有学者也曾指出武帝伐大宛的目的之一便是获取天马(余英时),大宛便是西域诸国之一。

另外,有学者认为汉墓中单独出现的伏羲女娲图像往往出现于天界并与日月、天门等相组合,具有引导升仙的意义(王煜)。太一手拥伏羲女娲一方面显示太一出阴阳的性质,一方面也突出其升仙的意义。

总之,太一与升仙信仰关系密切,其自身就是昆仑升仙信仰的一部分,这与所处的墓葬环境也是吻合的,人们将其刻画在墓中的画像石上体现了时人对长生不死和升天成仙的慕求。

三、相关问题研究

(一)太一与麒麟

前述例4和例11中太一头顶似有肉角,与麒麟头顶的肉角相同,可见太一与麒麟或有密切关系。在江苏邳县发现的一座东汉元嘉元年(151年)画像石墓中,墓门左侧石柱第三层有两只瑞兽,右侧的一只似鹿,头上有角,榜题曰:“骐驎”(麒麟)(图十五)。河南偃师发现的一座东汉铜器窖藏中,出土一只鎏金铜麒麟(图十六),这两处麒麟的形象基本一致。对照例4和例11画像石中的形象,发现太一头上的角与麒麟的肉角十分相似。无独有偶,马王堆“神祇图”上的太一作头有鹿角的神人状,与本文所论图像中的太一形象相似,同样巨目圆睁,盆口大张,十分威猛(图十七)。其实,麒麟的原型是鹿一类的动物,《说文解字》解释“麟”为“大牡鹿页”,唐兰先生曾解释麟为獐。东汉时王充也在《论衡·讲瑞》中有相关的论述。此外笔者还发现一则很有趣的材料来说明此问题,《太平广记》引《朝野佥载》载:“唐魏仆射子名叔麟。识者曰:'叔麟反语身戮也’。后果被罗织而杀之”,“鹿”与“戮”同音,可见麟与鹿关系之密切。可见到了东汉时期太一形象也还保留了一些原初的特征,这也是值得注意的。

图十五 江苏邳县画像石墓墓门左侧石柱第三层的两只瑞兽

图十六 鎏金铜麒麟

图十七 马王堆“神祇图”

麒麟既是祥瑞,也是走兽之长,与之对举的凤凰则是飞鸟之长,《孟子》云:“麒麟之于走兽,凤凰之于飞鸟,泰山之于丘垤,河海之于行潦,类也。圣人之于民,亦类也”(《孟子·公孙丑章句上》)。《淮南子·时则训》云:“孟春之月:招摇指寅,昬参中,旦尾中。其位东方。……毋覆巢杀胎夭,毋麛,毋卵”,高诱注:“麛子曰夭,鹿子曰麛”,宁案《孔疏》云:“麛乃鹿之子,凡兽子亦得通名也”,可见鹿是兽类始祖,麒麟则是鹿神化后的重要祥瑞,那么也可以认为麒麟是兽类和兽类神的祖先,凑巧的是《宋书·符瑞志》正是将麒麟列在众祥瑞之首,凤凰则紧随其后位列第二。《南齐书·祥瑞志》引《瑞应图》云:“天子万福允集,则一角兽至”。可见麒麟地位崇高,作为走兽和祥瑞之首的麒麟正好与最高天帝太一的地位相似。

到了东汉,麒麟已是五灵之一,《礼记·礼运》云:“何谓四灵?麟、凤、龟、龙谓之四灵”,注疏引东汉的许慎《五经异义》言:“谨案,《礼运》云:'麟、凤、龟、龙,谓之四灵。龙,东方也。虎,西方也。凤凰,南方也。龟,北方也。麟,中央也’”,许慎在此基础上加上虎为五种,且将其与方位对应起来。这里虽然没有明确提出“五灵”的说法,但同样的观点在《礼稽命征》中也有记载,而且明确地提出“五灵”的说法:“古者以五灵配五方:龙木也,凤火也,麟土也,白虎金也,神龟水也”。将木、火、土、金、水五行与五种灵兽相配称为“五灵”。麒麟与五行中的土相配,居于中央,与太一地位相同,同处中央,被四象环绕。

由前述图像和文献可知,太一和麒麟关系密切,那么为什么选择麒麟的肉角这一元素添加到太一形象中呢?首先,麒麟最为明显的特征便是头上的肉角。此外,《艺文类聚》卷九十八引《孙氏瑞应图》曰:“一角兽者,六合同归则至”,又引《春秋感精符》曰:“麟一角,明海内共一主也,王者不刳胎,不剖卵,则出于郊”。可见麒麟的一角是国家一统,天下共侍一主的象征,正符合秦汉以来的大一统政治和儒家思想,也是天文比附政治的表现。

稍可旁及的是,《淮南子·天文训》云:“麒麟斗而日月食”,麒麟或与日月有关。《艺文类聚》卷九十八引《春秋运斗枢》曰:“机星得其所,则麒麟生,和平合万民”。麒麟或与北斗有关。这两处记载也可作为太一和麒麟关系密切的旁证。

(二)太一形象

通过对此类图像较为全面的梳理,发现太一的形象大体以人形表现,局部加入一些兽类的特征,这些特征集中在猪首和鹿角,此外还有一些尾巴和兽足的表现,基本的面部特征表现为双圆睁,口大张等,这些应是扬雄《甘泉赋》所谓“象泰壹之威神”(《汉书·扬雄传》)的表现。前述可知,太一“分天地”、“转阴阳”、“变四时”、“列鬼神”,是万物所出之源,《淮南子·诠言训》高诱注:“太一,元神,总万物者”,把世间万物的一些特征汇集于太一一身,也是自然而然的事情,也是麒麟角和“天一三星”所象征的天下归一与“三位一体”(李零)思想的反映。有学者认为“自东汉中期以来天帝太一的形象已经与人间的天子帝王无异,而不可能再为半人半兽的早期形象”,以此认为本文所论材料中的大神并非太一(王煜),笔者认为此观点还可讨论。由于太一信仰在民间受到冷落,图像中的表现十分匮乏,并没有形成一种较为统一的格式和粉本,与其他图像的组合和对应关系也较为多变,况且太一本来就无具体形象可言,《吕氏春秋·大乐》云:“道也者,至精也,不可为形,不可为名,强为之名,谓之太一”。武帝在甘泉宫“画天、地、太一诸鬼神,而致祭具以致天神”,看来上层统治阶级是有太一形象的展现,但会将之垄断,“秘不可宣露”。有学者认为太一信仰可能出于楚地(王煜),笔者赞同此说,《楚辞·九歌·东皇太一》王逸注:“太一,星名,天之尊神。祠在楚东,以配东帝,故云东皇”,楚人把太一归于东方之神,《淮南子·墬形训》以为东方为“川谷所注,日月所出”之地,“其人兑形小头,隆鼻大口,鸢肩企行,窍通于目,筋气属焉”,与图像也有相似之处,或可作为旁证。稍可旁及的是,前文《淮南子·时则训》表明鹿为东方之兽,与“东皇太一”正合,且同篇中又云:“仲春之月……其位在东。祭不用牺牲,用圭璧,更皮币”,高诱注:“皮谓鹿皮也”,马王堆“神祇图”中的太一头戴鹿角,是目前为止最早的太一形象,且有明确的题记,马王堆汉墓便在楚地长沙,或许也能说明太一信仰源自楚地。

要之,在上层统治者那里,由于国家祭祀、信仰与天人对应关系的建设,太一已经从半人半兽的形象转变为人间帝王的形象,但这种形象是秘而不宣的,民间也一定程度上受到上层推动太一信仰的影响,民间的太一形象更多继承和发展早期的半人半兽形象。这也与目前出现两种形象的墓葬的等级性是一致的,与之前的研究并不矛盾,而是在另一个层次的补充。

(三)太一的地位

有数量众多的汉代图像资料留存至今,历来是学术研究的热点,可是在丰富的材料中很少看到表现最高天帝太一的形象(已有学者注意到这点并提出了一些看法,参看王煜:《汉代太一信仰的图像考古》)。太一作为最高天帝,地位崇高,理应“深居简出”,十分神秘,《春秋元命苞》云:“北者,高也。极者,藏也。言太一之星,高居深藏,故名北极也”。古代祭祀太一常在夜间举行,《太平御览》卷五七二引王逸《九歌序》云:“于夜必作乐鼓舞以乐诸神”,《史记·乐书》记载祭祀太一时“以昏时夜祠,到明而终”,颜师古在《汉书·礼乐志》注释中甚至解释说,之所以要夜祠,是因为“其言辞或秘不可宣露,故于夜中歌诵也”,可见祭祀太一有专属的鼓乐和言辞,并且密不可宣,似乎统治阶级限制甚至垄断了对太一的祭祀,毕竟太一地位最为尊贵,只有人间天子才能与之相配,这也印证了学者提到的太一信仰与墓葬等级之间的关系(王煜),可见太一信仰在民间并不十分流行。东汉延熹八年(165年),汉桓帝派人祭祀老子,所立《老子铭》曰:“世之好道者,……存想丹田,大一紫房”(《全上古三代秦汉三国六朝文》),同年桓帝又命人祭祀王子乔,立《王子乔碑》云:“于是好道之俦,自远来集,或弦琴以歌太一,或覃思以历丹田”(《水经注·汳水》),“好道者”也只是通过“存想”和“覃思”来沟通天帝太一,饶宗颐先生认为太一为存思心中之神,或可说明太一的地位出现波动,甚至有所下降,这也表现在武帝之后对于甘泉太一之祀和天地之祭的讨论上(详见顾颉刚:《秦汉的方士与儒生》,第128-136页),变故颇多。

附记:本文写作的一个重要基础为王煜先生的《汉代太一信仰的图像考古》(《中国社会科学》2014年第3期)一文。文章写成后曾请王先生审阅,他不但肯定了本文的观点,随后还在自己收入《川大史学(第二辑)·考古学卷》(四川大学出版社,2016年)的文章后面加了一段补记,现录于下,以便读者参考:

三、关于手拥伏羲、女娲之怪神笔者在文中也已经提到,那种手拥伏羲、女娲之怪神拥有与太一许多相似之处,又有较为突出的位置,其性质和意义不可小觑。曾经有一些学者论证此种图像应该就是太一,但都没能将我说服。所以我也写了一篇小文,讨论其意义,但仅能得出其与昆仑、太一有密切关系,然而无法确定其属性,无奈之下,暂时为其安排了一个昆仑山神的位置,实事求是讲,无法说服自己。我内心深处偏向于其为太一,但这与以往学者一样仅仅是从其形象和相对位置得出的印象,在没有明确证据和不能完美回答为何东汉时期人们心目中的天帝太一反而又堕落为丑恶、狰狞的半兽人形象之前,我不能承认这一观点。最近庞政写了一篇文章,细致地观察了此类图像的场景和因素,明确指出了其出现于四象之中的场景和一些有指向性的细节,再确认其为太一就有了更为充足的底气。他还对为何更多的一般墓葬中太一会呈现这样的形象提出了解释(由于文章未发表,重要内容不便更多披露),我认为也还说得有道理。于是我可以将那篇不成熟的小文章果断撤下而暂时同意了这一意见,而他的这篇文章也是对这一问题在另一个层面的一个重要补充,与本文也可统一起来,我期望该文能早日发表,以便我们进一步修正和充实相关认识。编辑丨黎媛媛 张宇

公众号说明:本文由于公众号推送形式的限制,原有注释删去,必须作出说明的地方简单括注学者姓名,图号等有适当调整。如有不妥之处,应由本公众号负责,请相关先生联系我们删除(邮箱hantangkaogu@126.com)。凡需引用等请务必核查和使用原始出处。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000