王水照:陈寅恪先生的宋代观

文 / 王水照

陈寅恪先生在1935年所作的《陈垣元西域人华化考序》中自称:“寅恪不敢观三代两汉之书,而喜谈中古以降民族文化之史。”

作为一代史学宗师,他在魏晋南北朝史、隋唐史、元蒙史、明清之际史等方面,都留下许多经典性的论著,而唯独没有关于宋代的著作,甚至连一篇专题性的史论也未见。

然而在对我国历朝历代的“民族文化”的总体评价上,他对宋代文明的评价之高,远远超过了任何别的朝代。这是一个值得人们深长思之的现象。从现在仅存的一些材料来看,他的有关宋代的论述虽较零散而观点却自成系统,用语大都简要而含意又极明确,而不少大判断、大概括,其中所包含的深邃的历史意蕴和沉重的现实思考,仍有待我们后人寻绎探求。

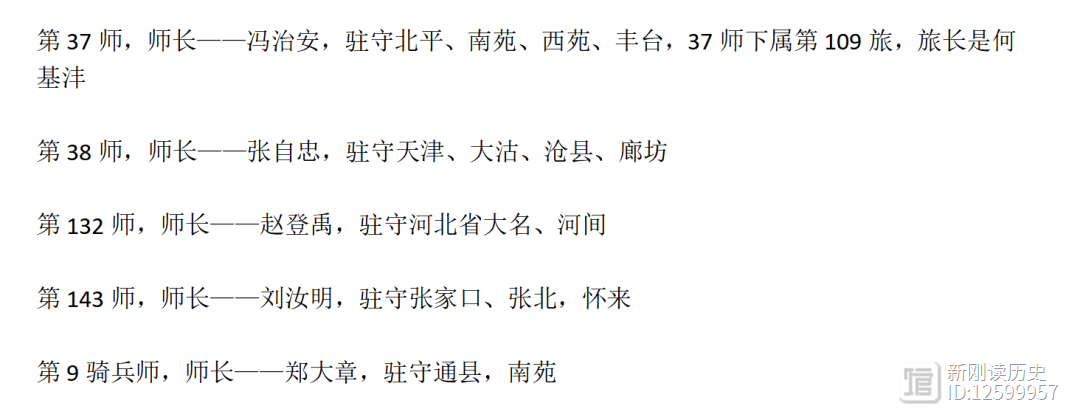

▲

晚年的陈寅恪先生与其助手黄萱

陈寅恪宋代观的一个最集中、最精粹的表述,无疑当推1943年所作的《邓广铭宋史职官志考证序》一文。他写道:

吾国近年之学术,如考古历史文艺及思想史等,以世局激荡及外缘熏习之故,咸有显著之变迁。将来所止之境,今固未敢断论。惟可一言蔽之曰,宋代学术之复兴,或新宋学之建立是已。华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。

这里明确提出:(一)赵宋文化乃是“华夏民族化”发展的最高成果,处于无可置疑的顶峰地位;(二)赵宋文化又是今后我国文化发展的指南,我国民族文化的更新,必将走上“宋代学术之复兴,或新宋学之建立”的道路。前者是“继往”,总结前代;后者是“开来”,导示来者。

这就把赵宋文化定位在我国民族文化发展史上的极其重要的坐标上,这也是陈氏宋代观的最显明的内涵和特征。直到晚年的1964年,他仍然坚持:“天水一朝之文化,竟为我民族遗留之瑰宝。孰谓空文于治道学术无裨益耶?”对宋代文明的倾心宝爱之情溢于言表,对它的现实作用更予以高度的肯定。

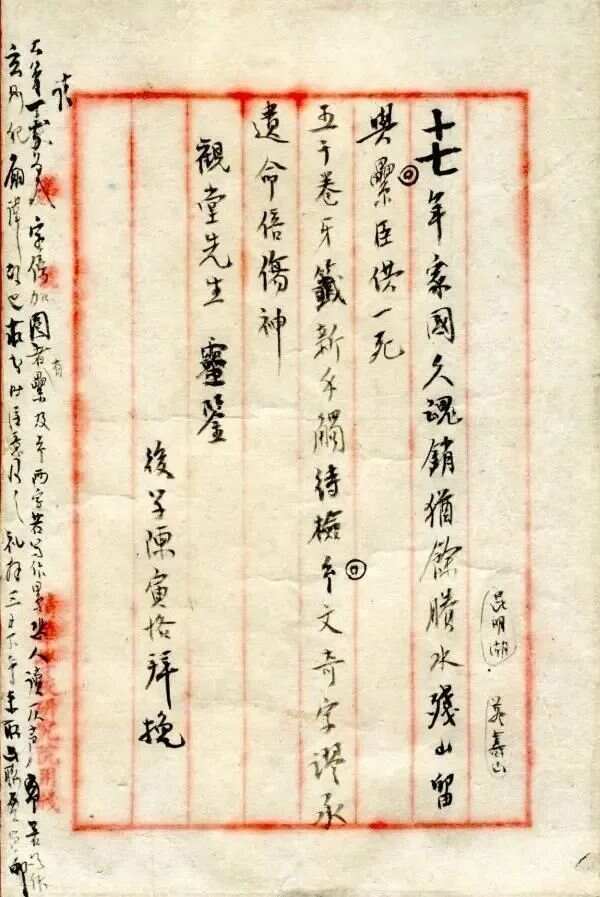

▲

邓广铭旁听陈寅恪“魏晋南北朝史”“佛典文学”

课程笔记

陈寅恪曾申言自己不适合研究清史,尤其是晚清世局,因唯恐个人感情因素融贯其中,影响评论判断的客观性;他对宋代文化评价如此之高,却又未对宋代历史诸问题发表具体研究成果,其原因又是什么呢?遗憾的是未见他本人的说明。

但有一点似可确认,即他对宋代文化的评价,是与他一生的文化理念、治学宗旨、人生操守密切相关的。宋代文化正是最充分地体现了他的“中体西用”、以中国文化为本位的文化理念、独立自由的治学宗旨以及崇尚志节的文人品格的一种文化类型。这三个标准是他衡量文化的切入口,也是他给予宋代文化极高评价的原由。

陈寅恪自述其文化理念的几句话是世人所熟知的:“平生为不古不今之学,思想囿于咸丰同治之世,议论近乎曾湘乡张南皮之间。”“不古不今之学”殆即“喜谈中古以降民族文化之史”的另一说法,而咸同之际、曾张之间的“思想”和“议论”,主要即是在外族侵凌之局日渐严重的形势下,中国传统文化面临异质文化的激烈冲撞时如何自处、如何更新的问题,曾国藩、张之洞的“中体西用”思想于是应运而生。

陈氏父祖均与张氏交往甚深,陈宝箴且被曾国藩待为上宾,称之为“海内奇士”;陈寅恪论学又素重家族历史渊源,因此受其影响实属意中。但同是“中体西用”命题,三人之间差别很大,尤其是陈氏与曾张两人相较,更具有时代的超越性。

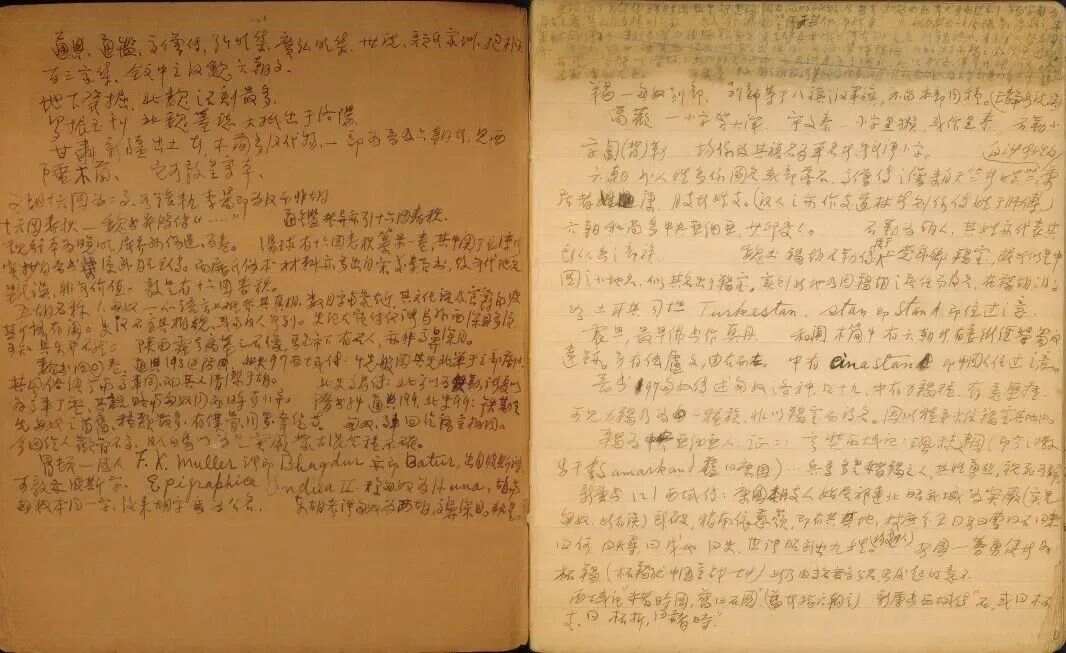

▲

万国公报书影

曾国藩作为“洋务运动”的核心人物,积极吸取泰西科技,兴办实业,对促进中国近代化有一定作用,但他的基本政治社会思想仍不出中国传统的儒教义理之范围,也未明确提出“中体西用”的概念。最早明确提出这个概念的,殆是1896年4月沈寿康在《万国公报》上发表的《匡时策》中说:“中西学问,本自互有得失,为华人计,宜以中学为体,西学为用。”

同年,管理官书局大臣孙家鼐的《议复开办京师大学堂折》亦云:“自应以中学为主,西学为辅;中学为体,西学为用。”尔后,张之洞于1898年发表了著名的《勤学篇》,其《设学》第三中也出现了“旧学为体,新学为用”的用语,但这主要是就开设学堂之课程而言的:“一曰新旧兼学,四书五经、中国史事、政书地图为旧学,西政、西艺、西史为新学。旧学为体,新学为用,不使偏废。”

在中国古代哲学中,“体”“用”是一组相对概念,含义颇广,可指同一事物的内部实体和外部之效能,也可指两种事物之间的“本末”“主辅”的关系。另亦可指根本原则和其运用实施。张之洞等提出“中体西用”的文化观念,有着强烈的维护封建纲常伦理的要求,在这一前提下,才可采用西方近代的实用技术和自然科学,而在人文方面的吸收,最多仅止于政治法律、文化教育上的若干具体办法而已。可见其着眼点仅在于“利用”,尚无两者融会贯通、别出系统之意。

陈寅恪虽然接过张之洞的话头:“中西体用资循诱”,但在二十世纪新的环境条件下,“内感民族文化之衰颓,外受世界思潮之激荡”,他对此作了全新的发挥,形成了独特的“体用”说,而这一新说也正可视为对宋代文化深入研究后的理论概括。

第一,他认为中国文化的再建设和不断更新,“必须一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位。此二种相反而适相成之态度,乃道教之真精神,新儒家之旧途径,而二千年吾民族与他民族思想接触史之所昭示者也。”外输和持本的“相反相成”,就不是简单的相加“利用”,而是碰撞融汇的磨合过程。

玄奘唯识学之所以在中土“卒归于消沉歇绝”,乃因不合我国国情、方圆凿枘之故。陈氏所谓的“新儒家”,即指宋代学术或宋学,“凡新儒家之学说,几无不有道教,或与道教有关之佛教为之先导”。

例如,天台宗信徒梁敬之与李习之的关系,“实启新儒家开创之动机”;而北宋僧人智圆提倡《中庸》,自号中庸子,“似亦于宋代新儒家为先觉”。宋学或新儒学由于能尽情地吸收佛道两家的异质文化,又不忘本来民族之地位,在新的基础上进行再创造和再整合,由此逐渐形成并进而“能大成者”。对于宋人援佛道入儒的具体历程和方法,早在1919年陈氏已有成熟而详尽的描述。

近年问世的《吴宓日记》于该年12月14日记陈氏谈话云:“宋儒若程若朱,皆深通佛教者。既喜其义理之高明详尽,足以救中国之缺失,而又忧其用夷变夏也。乃求得两全之法,避其名而居其实,取其珠而遗其椟。采佛理之精粹,以之注解四书五经,名为阐明古学,实则吸收异教,声言尊孔辟佛,实则佛之义理,已浸渍濡染,与儒教之宗传,合而为一。”他还指出,“自得佛教之裨助,而中国之学问,立时增长元气,别开生面。”真所谓海纳万川,兼包并容异质文化;壁立千仞,不忘本土优秀传统文化之根本。

▲

陈寅恪于新林院52号院内大阳台

1947年

第二,他认为“体”“用”关系不是凝固不变的,而是变动不居的。外来文化的“用”,在特定机缘下可以达到影响和制约本土文化之“体”的作用,也就是说,“用”在一定条件下可以转化为“体”。

他以唐代为例,认为“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”合理地吸收消化外来因素,能够起到再创“空前之世局”的巨大作用。他甚至指出,传入的外来文化有时能产生在其原生地所不能产生的效用。于是,“中体西用”在陈氏的论证体系中逻辑地推导为“中西互为体用”。

他在论及宋代新儒学时提出了“天竺为体,华夏为用”之说:“退之首先发见《小戴记》中《大学》一篇,阐明其说,抽象之心性与具体之政治社会组织可以融会无疑,即尽量谈心说性,兼能济世安民,虽相反而实相成,天竺为体,华夏为用,退之于此以奠定后来宋代新儒学之基础,退之固是不世出之人杰,若不受新禅宗之影响,恐亦不克臻至。”

新儒学把佛学的心性之说作为根本的内在修养,进而能用之于中国的“济世安民”,“天竺为体,华夏为用”,与“中学为体,西学为用”也构成了另一种“相反相成”的关系。

在陈氏这里,“体”“用”结合,已经远远超越了科技实用层面上的“利用”,而是兼顾抽象哲理思想与具体政治社会组织等深层次上的沟通交融,中外互补,你中有我,我中有你,浑然一体,“别开生面”,既不同于全盘西化论,也有力摒弃了固步自封的国粹主义态度。

陈氏对外来文化吸纳的态度和开放的胸襟,曾、张等人是无法望其项背的。他所总结的这条“吾民族与他民族思想接触史”的成功经验,具有很强的生命力,不仅深刻地解释了宋代文化繁荣的原因,而且历久弥新,直到今天仍具有实际的指导意义。

▲

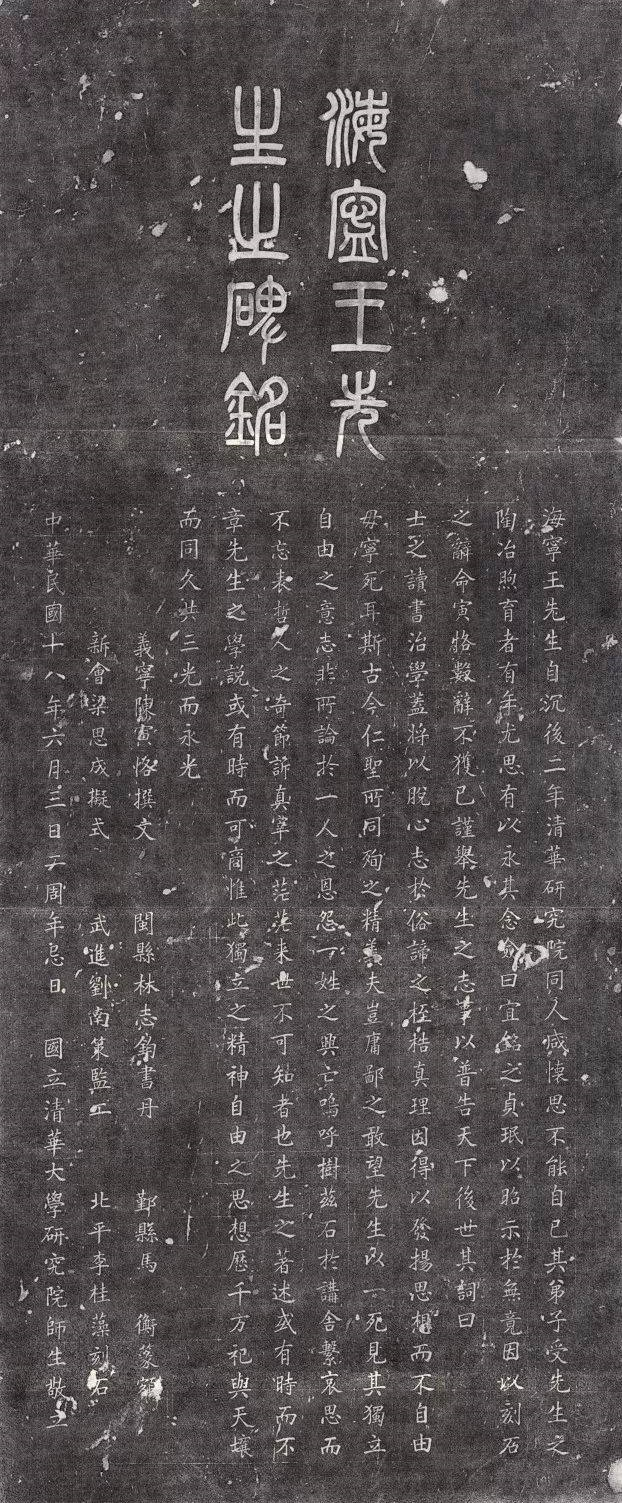

陈寅恪撰文的《清华大学王观堂先生纪念碑铭》

陈寅恪一再重申,他的学术宗旨是奉行“独立之精神,自由之思想”,此语屡见于《清华大学王观堂先生纪念碑铭》《柳如是别传·缘起》等文。陆键东《陈寅恪的最后二十年》一书,即因写活了这十个大字而受到读书界的欢迎。

“独立”是为求得学术自身的品格,不受非学术因素的干扰,唾弃“曲学阿世”,非谓学术能超现实、超政治;“自由”是为求得研究者“人智活动”的活跃、主观能动性的充分发挥,不使学术沦为某种特定观念的附庸。陈寅恪对宋代文化的认同和亲近感,也与他的这一学术宗旨密切相关。

1954年发表的《论韩愈》虽是一篇人物个案的研究,但由于他把韩愈定位在“唐代文化学术史上承先启后转旧为新关捩点之人物”,即“结束南北朝相承之旧局面”“开启赵宋以降之新局面”,因而他所提出的著名韩愈建树“六门”论,应是研究他宋代观的直接材料。

例如“奖掖后进,期望学说之流传”一节,指出韩愈之所以能超越时辈,在唐代文化运动中发挥最重要作用,原因之一乃是“其平生奖掖后进,开启来学……”“故'韩门’遂因此而建立,韩学亦更缘此而流传也。世传隋末王通讲学河汾,卒开唐代贞观之治,此固未必可信,然退之发起光大唐代古文运动,卒开后来赵宋新儒学新古文之文化运动,史证明确,则不容置疑者也。

”私家“讲学”,师弟传授,宗门学派纷立,乃至书院林立等等,学术从单一的官方、豪族垄断进一步走向民间,促成了学术自身的独立发展。这由韩愈开其端,至宋代更云蒸霞蔚,汇为大观。离开这一点,宋代新儒学、新古文的兴盛繁荣是不可能的。

▲

陈寅恪先生为选修“元白诗证史”一课的学生授课

1957年

与一般流行观点不同,陈寅恪认为宋代是中国历朝中思想最自由的时期之一。他说:“六朝及天水一代思想最为自由,故文章亦臻于上乘”,他举南宋汪藻《代皇太后告天下手书》为证云:此文“其不可及之处,实在家国兴亡哀痛之情感,于一篇之中,能融化贯彻,而其所以能运用此情感,融化贯通无所阻滞者,又系乎思想之自由灵活。故此等之文,必思想自由灵活之人始得为之。”

陈寅恪于宋代经学,肯定其突破汉学“传不破经”的戒律,大胆地“以意说经”,畅抒己意。他尤把宋代史学推为我国史学之翘楚:“中国史学莫盛于宋”“宋贤史学,今古罕匹。”又说:“有清一代经学号称极盛,而史学则远不逮宋人”,原因在于清人以传统治经的方法治史,往往“止于解释文句,而不能讨论问题”。能结合两者,从历史材料的考辨分析中获得“史学之通识”,这只能从以司马光为代表的赵宋史学中求之。

在陈寅恪看来,文学“上乘”,经学创新,史学优异等,都是创造主体的思想自由、潜能发挥的产物,文学、史学、经学之盛成为一代思想自由的确切表征。作为史学家的陈寅恪,对司马光史学尤为灵犀相通,论述充分。

▲

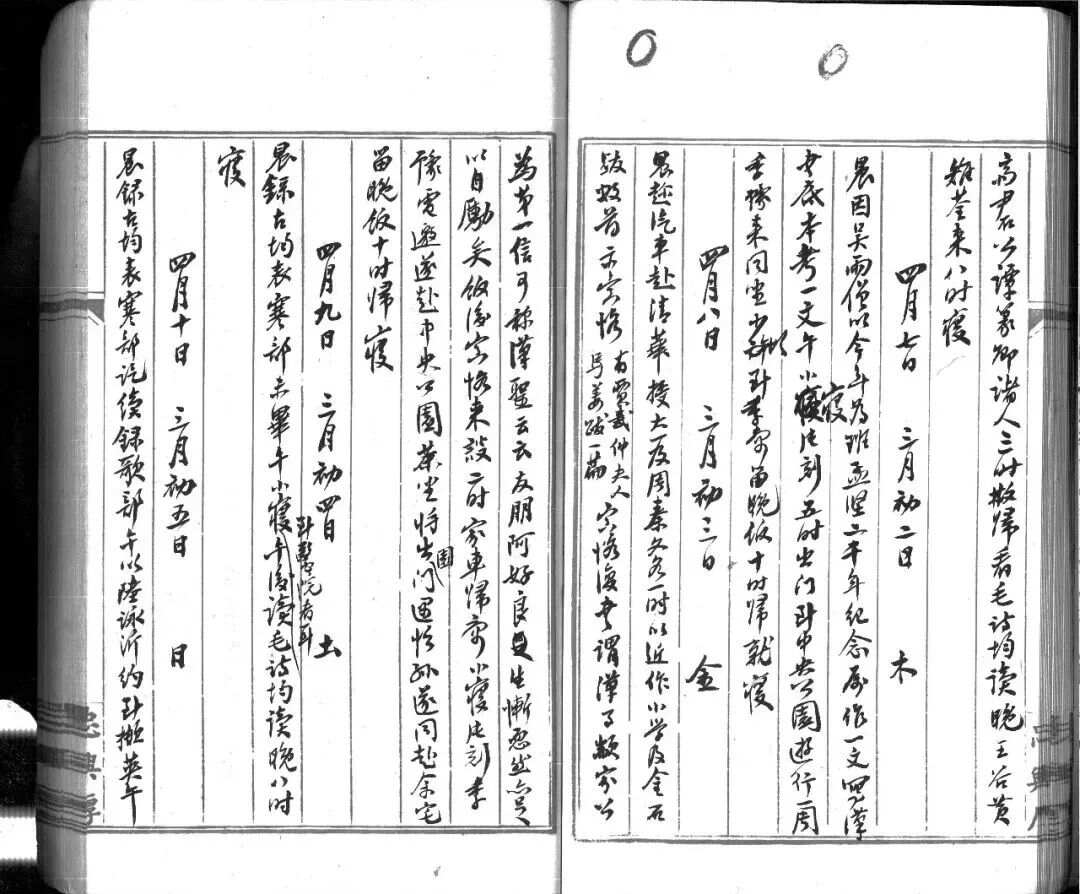

杨树达日记书影,1932年4月8日

里面提到“以近作小學及金石跋數首示寅恪”

陈寅恪特别推重温公史学的“问题意识”。因杨树达《论语疏证》用司马光等人治史之法来治经,他感到无上的兴奋,在序中盛赞道:“今先生(杨树达)汇集古籍中事实语言之与《论语》有关者,并间下己意,考订是非,解释疑滞。此司马君实李仁甫长编考异之法,乃自来诂释《论语》者所未有,诚可为治经者辟一新途径,树一新楷模也。”

这里所说的“司马君实李仁甫长编考异之法”,亦即他在《陈述辽史补注序》所称赞的“赵宋史家著述”中常用的“内典合本子注”之法,主要有两条:一是“取事实以证之”,二是“采意旨相同之语以参之”,并断以己意。这样,“广搜群籍”以获取材料,而对材料的释证又采取上述那种严密而又富有辩证精神的方法,这才能达到“综合贯通,成一家有系统之论述。”

最能体现陈氏这一学术祈向的,莫过于司马光的《资治通鉴》了。杨联陞发表的《陈寅恪先生隋唐史第一讲笔记》,是一份陈氏大约于1935年在清华园的珍贵讲稿。课程是“隋唐史”,开宗明义先交代“应读及应参考之书”,分为三类:甲类为《通鉴·隋唐纪》和《通典》,并叮嘱“宜先读”;乙类才是正史《隋书》、两《唐书》;而《全唐文》等列为第三类。司马光《通鉴》赫然居于群籍之首,其地位竟超出官修的正史之上。

陈氏批评《通鉴纪事本末》:“只为索引性质,不能代替《通鉴》,疏漏之处颇多”;并引用晁说之《送王性之序》一文,反复申言“读正史之后方知《通鉴》之胜”,“读正史必参考《通鉴》!”还以肯定的口吻称引胡三省在《通鉴》卷212开元十二年下之注:“温公作《通鉴》,不特纪治乱之迹而已。至于礼乐、历数、天文、地理,尤致其详。读《通鉴》者,如饮河之鼠各充其量而已。”

后陈垣《通鉴胡注表微》于此条胡注亦阐述云:“《通鉴》之博大,特于此著明之。清儒多谓身之(胡三省)长于考据,身之亦岂独长于考据已哉!今之表微,固将于考据之外求之也。”二陈的见解是完全相通的。

陈垣要从“考据之外”揭示胡三省的“生平抱负及治学精神”;而陈寅恪之推重《通鉴》,也不仅由于其“考订价值甚高”,更由于它已从单纯的史料考辨和整理,上升为“综合贯通”“系统论述”的“一家”之学,而这乃是一部真正历史著作的根本特征。

从通篇讲义看,这堂《隋唐史》课不啻是弘扬司马光史学的专题演讲。蒋天枢先生在《陈寅恪先生编年事辑》(增订本)第188页中,谈到他读此讲义后的感想:“其中对温公《通鉴》推重备至,正是对天水一朝所遗留瑰宝之珍视。后来仿温公《涑水纪闻》而作《寒柳堂记梦未定稿》,殆犹此意欤?”

其实陈寅恪的其它史学著作也是深得温公史学之精髓的。他在《唐代政治史述论稿》的《自序》中说:“夫吾国旧史多属于政治史类,而《资治通鉴》一书,尤为空前杰作。今草兹稿,可谓不自量之至!然区区之意,仅欲令初学之读《通鉴》者得此参考,或可有所启发,原不敢谓有唐一代政治史之纲要,悉在此三篇中也。”以“空前杰作”称许《通鉴》,而把自己的著作看作是读《通鉴》时的“参考”,或有“启发”之效,自谦又复自信。

总之,温公史学乃至宋代学术的全部创造性和开拓性,与独立自由的学术精神之间存在着明显的因果关系。

独立和自由是学术走向现代化的最重要的标志。陈寅恪的这一学术宗旨适应新时代对学术的要求,并非只是他个人的主张。

他在论及大学职责时曾说:“吾国大学之职责,在求本国学术之独立,此今日之公论也。”在北京大学百年校庆之际,我们也不禁缅怀八十年前蔡元培校长在《北京大学月刊发刊词》中所说的一段话:“大学者,'囊括大典,网罗众家’之学府也。……各国大学,哲学之唯心论与唯物论,文学、美术之理想派与写实派,……常樊然并峙于其中,此思想自由之通则,而大学之所以为大也。”

陈氏的“学术之独立”与蔡氏的“思想自由之通则”可谓鼓桴相应,都不仅是一所大学的灵魂所在,也是学术现代化的首要条件。这是我国先进知识界的共识和“公论”,而陈氏一生于此反复强调、身体力行,尤为人们所崇仰。他在宋代文化成果中也看出了这一“实系吾民族精神上生死一大事者”(同上),故而念兹在兹,推重不止。

▲

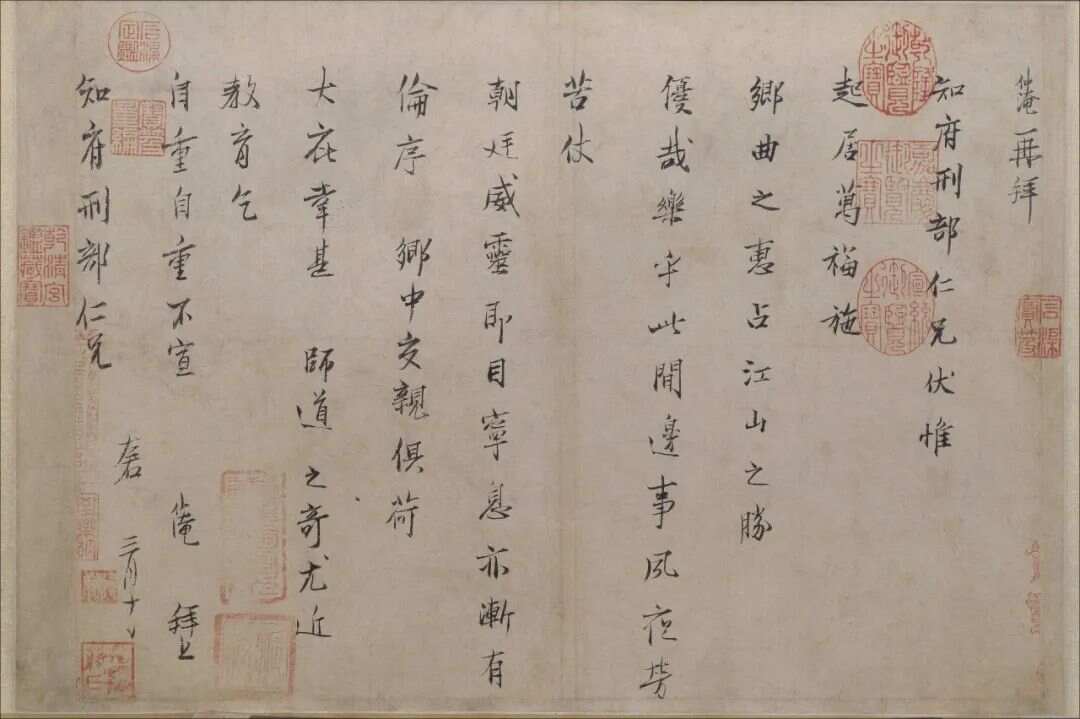

范仲淹《边事帖》

纸本,行草,30.5*42cm

故宫博物院藏

表彰宋人志节,是陈寅恪宋代观的又一个重要内容。陈氏身处“神州沸腾,寰宇纷扰”之世局,一生遭遇坎坷,目盲足膑,造成了悲愁愤郁的性格。但他仍时刻心系民族兴亡、国运盛衰,尤注重于士人精神之振作,气节之秉持。学术必须独立,“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏”;但士子又必须具有以天下为己任的自觉担当之气概,完成一代知识界的历史重任。他的这种观点也规定了其观察宋代文化的一个视角。

宋代文化高度发达而国势积贫积弱,士大夫阶层在整体上充满着振兴国力的强烈要求和政治参与的积极性。

范仲淹在振作士风上是一个突出的表率,造成了士人们“大厉名节,振作士气”的群体自觉。欧阳修是继范仲淹之后宣扬志节的名臣学者。他在《朋党论》中论君子“所守者道义,所行者忠信,所惜者名节”,名节乃“君子”的必要条件之一。

《论包拯除三司使上书》中又说“夫所谓名节之士者,知廉耻,修礼让,不利于苟得,不牵于苟随,而惟义之所处。白刃之威,有所不避;折枝之易,有所不为,而惟义之所守。其立于朝廷,进退举止,皆可以为天下法也。”这些都是颇有影响的言论。

他所撰的《新五代史》,为了指斥五代蕃将“异类合为父子”的反常之举,表达对“世运衰,人伦坏”的不满,特立“义儿传”。对此,陈寅恪在1957年发表的《论唐代之蕃将与府兵》一文中曾从史学立场予以批评:“所论者仅限于天性、人伦、情谊、礼法之范围,而未知五代义儿之制,如后唐义儿军之类,实源出于胡人部落之俗。盖与唐代之蕃将同一渊源者。”

他认为欧氏仅停留在“道德观点”立论,未能探求出具体事件的来龙去脉和历史底蕴,“不免未达一间”,与正确答案尚有距离。但在整体文化史观上,他又赞同欧氏所为。作于1964年的《赠蒋秉南序》中说:“欧阳永叔少学韩昌黎之文,晚撰五代史记,作义儿冯道诸传,贬斥势利,尊崇气节,遂一匡五代之浇漓,返之淳正。故天水一朝之文化,竟为我民族遗留之瑰宝。”又从道德角度肯定了欧氏,并把“尊崇气节”视为华夏民族所积累的一项精神“瑰宝”。他的批评和褒赞都是鞭辟入里、含意深远的。

对于另一位宋代名臣学者司马光,他尤致倾倒之情。不但对司马氏史学推崇备致,且对其立身行事也仰慕不已。他在《读吴其昌撰梁启超传后书》中说:

余少喜临川新法之新,而老同涑水迂叟之迂。盖验以人心之厚薄,民生之荣悴,则知五十年来,如车轮之逆转,似有合于所谓退化论之说者。是以论学论治,迥异时流,而迫于事势,噤不得发。因读此传,略书数语,付稚女美延藏之。美延当知乃翁此时悲往事,思来者,其忧伤苦痛,不仅如陆务观所云,以元佑党家话贞元朝士之感已也。

此文先述其祖陈宝箴、父陈三立在湖南“主变法”的“思想源流”(与康有为的思想不同),因而他亦受祖、父熏陶,接受变法思想,此即“余少喜临川(王安石)新法之新”之谓;而晩年历经世变,又认同于司马光之“迂”。

此一“迂”字,从政治思想派别的角度,殆指变法派中之稳健派而言,其《王观堂先生挽词》中有云:“当日英贤谁北斗,南皮太保方迂叟”,张之洞亦号迂叟,盖在改良派心目中不免被视为迂阔保守,因而自比司马光;而在陈氏看来,张氏则是当时政坛之英杰。而从政治气节的角度,“迂”则是指士大夫的关怀时局、勇于任事的历史责任感和坚韧不拔、不改初衷的政治品格。

所谓“以元佑党家话贞元朝士”,《挽词》亦有句云:“元佑党家惭陆子”。蒋天枢先生据陈氏自述而笺注云:“《渭南集》书启有'以元佑之党家,话贞元之朝士',又云,'哀元佑之党家,今其余几;数绍兴之朝士,久矣无多。’”陆游之祖陆佃,原是王安石门人,后又为司马光之党,名列元佑党人碑,故陆游自称“元佑党家”。“贞元朝士”,见《容斋四笔》卷十四“贞元朝士”条:刘禹锡有《听旧宫人穆氏唱歌》诗云,“休唱贞元供奉曲,当时朝士已无多”,因“刘在贞元任郎官、御史,后二纪方再入朝,故有是语”。

后宋人汪藻作《宣州谢上表》有句云:“新建武之官仪,不图重见;数贞元之朝士,今已无多”,即用此典。洪迈本人也“尝四用之”。因此“贞元朝士”云云原是刘禹锡对当日同具变法改革倾向之人士的怀念,经过宋代汪藻、洪迈、陆游等的反复引用,此词已被赋予了“志士仁人”之类的特定内涵。

▲

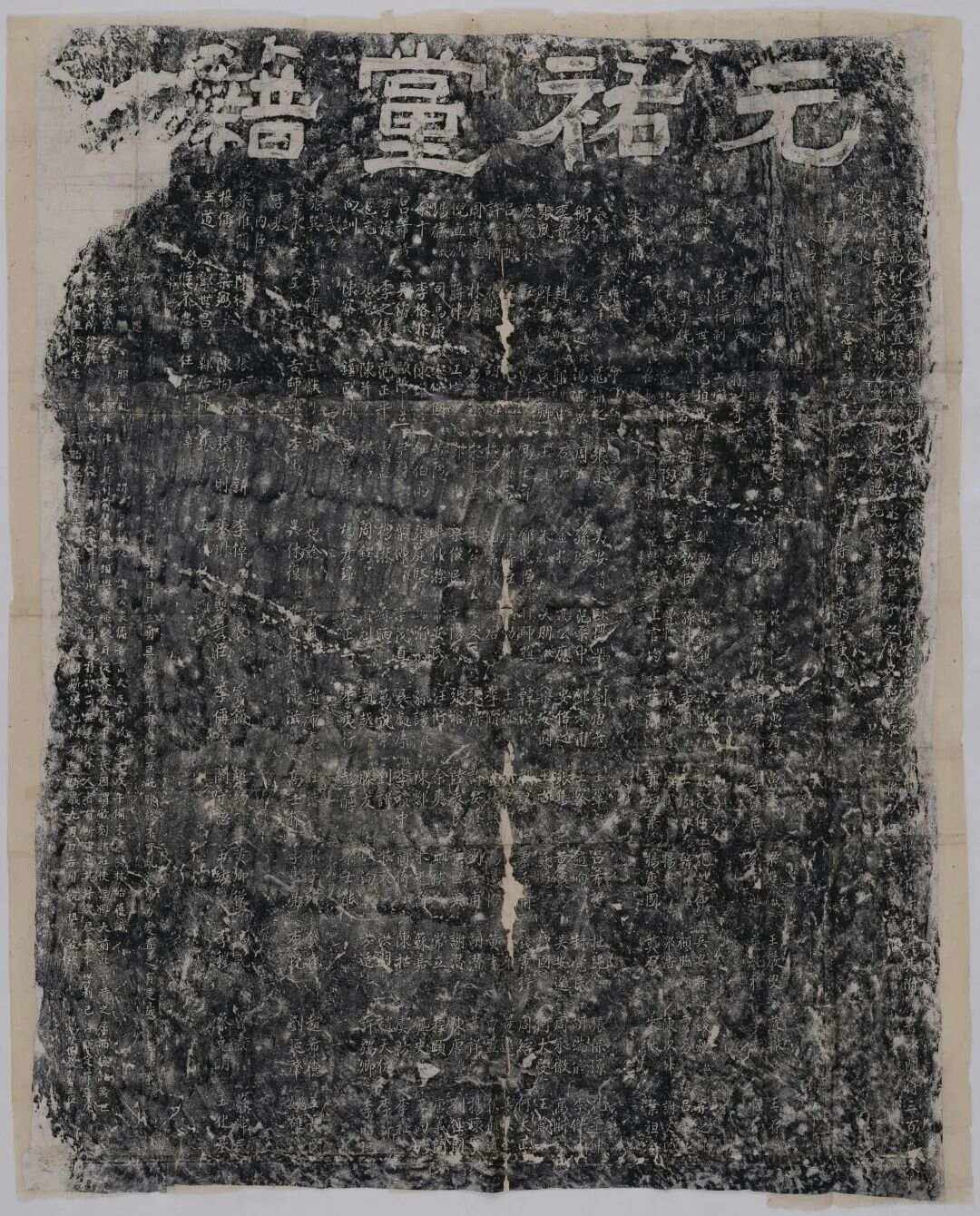

元祐党籍碑

北宋,佚名,中央美术学院图书馆

而在陈寅恪及其父辈的诗笔下,更成为献身革新弊政、壮志未酬而又志节自守的悲剧性政治人格的象征。

如陈三立《集利涉桥水亭二首》其一:“贞元朝士还相见,为汝闻歌泣数行”,《吴颖涵老人属题独坐图》:“儿时亦托升平世,应话贞元泪眼枯”,沈曾植《失题》:“高斋下直初阳满,默记贞元本事诗”,均其例。

陈寅恪在《丁酉上巳前二日广州京剧团及票友来校清唱即赋三绝句》其三中,也有“贞元朝士曾陪座,一梦华胥四十秋”之句,上句“贞元朝士”云云,指他曾在四十余年前陪同前辈老人观看谭鑫培演出之事;

至于他另一首《广雅堂诗集有咏海王村句云:“曾闻醉汉称祥瑞,何况千秋翰墨林。”昨闻客言:琉璃厂书肆之业旧书者,悉改业新书矣》:“迂叟当年感慨深,贞元醉汉托微吟”,则借此典而别抒怀抱了。要之,“司马迂叟”“元佑党家”“贞元朝士”一再在陈寅恪的著作中出现,伴随着他俯仰古今、刻骨铭心的深沉感喟,其意义最终指向于士子立身之大节。砥砺名节,不止是士大夫个人的操守问题,而往往与时局、学术相关联,他对清末士大夫清流、浊流之分野的重视,也透露出其中的消息。

换言之,中国传统文化的起衰继绝、重铸辉煌,独立自由的学术精神的坚持,士子名节的崇奉,实乃三位一体,密不可分的。

陈寅恪对宋代文化的推崇并非一时的偶然兴发。早在1919年留学美国哈佛时,他就驳斥过认为宋代是“衰世”的看法。他说:“宋、元之学问、文艺均大盛,而以朱子集其大成。

朱子之在中国,犹西洋中世之阿奎纳,其功至不可没。而今人以宋、元为衰世,学术文章,卑劣不足道者,则实大误也。”这或许是他宋代观的最早材料。嗣后,随着世事沧桑、社会观念的变更,他的宋代观日益丰富和发展,但这个“学问、文艺均大盛”的基本估价没有改变。同时,他的宋代观的丰富发展又是与整个学术背景、思想潮流息息相关,他的极富个性特色的史学研究并不仅仅是他个人的,而总是或此或彼地反映着学术研究的信息和动向。

▲

陈寅恪先生悼王国维挽联

1927年

现藏于清华大学

陈寅恪曾明确提及,他的宋代观乃是“此为世人所共知”的。在这“世人”中,首先而且最为重要的一人应是与他“风义平生师友间”的王国维。王氏在《宋代之金石学》中列举了宋代在文化创造上的种种骄人的业绩,然后写道:“故天水一朝人智之活动与文化之多方面,前之汉唐,后之元明,皆所不逮也。”陈、王同是当年清华研究院的导师,两人相知契深,世所共知。

我们今天很难探明他们当年在清华工字厅“回思寒夜话明昌”的内容,但在话及“清朝旧事”之余,论到宋代文化当是应有之义,否则两人推崇宋代文化的语气不会如此一致:王氏的“前之汉唐,后之元明,皆所不逮”,与陈氏的“造极于赵宋之世”,都是同一的“集大成”“顶峰”的含义。其实他们这种推崇有着更深广的学术背景。清代的整个学术史,由清初的兼采汉宋,至乾隆以后的独尊汉学,降至嘉道以还,则“不特知汉宋之别,且皆知今古文之分”。

在清代的汉学宋学之争中,王国维、陈寅恪独立学林,巍然一家,不为某宗某派所羁束,而是寻求汉学宋学在中外文化撞击背景下的新结合。

陈三立《抱冰宫保七十赐寿诗》中,颂赞张之洞“其学浑无涯,百家撷精英。夙综汉宋说,抉剔益证明。”“夙综汉宋”,既是对张的褒扬,实亦表明他自己的学术追求。在汉学整体上占优势的清代(著名的《四库全书总目提要》即崇汉黜宋),“综合汉宋”这一说法的学术实质,就不能不是对汉学末流的矫正,而与主宋一派有着某种学术渊源。与陈三立声气相通的沈曾植,亦曾受聘于张之洞,主讲武昌两湖书院史席;而陈寅恪又推许他为“近世通儒”,沈氏之学世人均评为“综贯汉宋”,殆即“通”之一端。

另外沈曾植、陈寅恪在元蒙史、西北舆地史等领域中皆有同好,陈氏且采纳并发挥沈氏以“科举”“门第”划分唐代“牛李”两党的观点。至于王国维,则奉沈氏为师。从以上诸人的学术因缘,不难了解他们之所以具有共同学术旨趣的原因。如果从诗学领域来看,情形更为明显。沈曾植在诗学上创“三关”之说(元嘉、元和、元佑),标举学人之诗;陈三立乃著名的宋诗派“同光体”的领袖;陈寅恪本人的诗歌创作“出入唐宋,寄托遥深,尤其于宋诗致力甚久。家学固如是也。尝教人读宋诗以药庸俗之弊,其旨可见”。由此可见陈氏的宋代观的形成,糅合着家学渊源和当时的学术环境这两层因素。

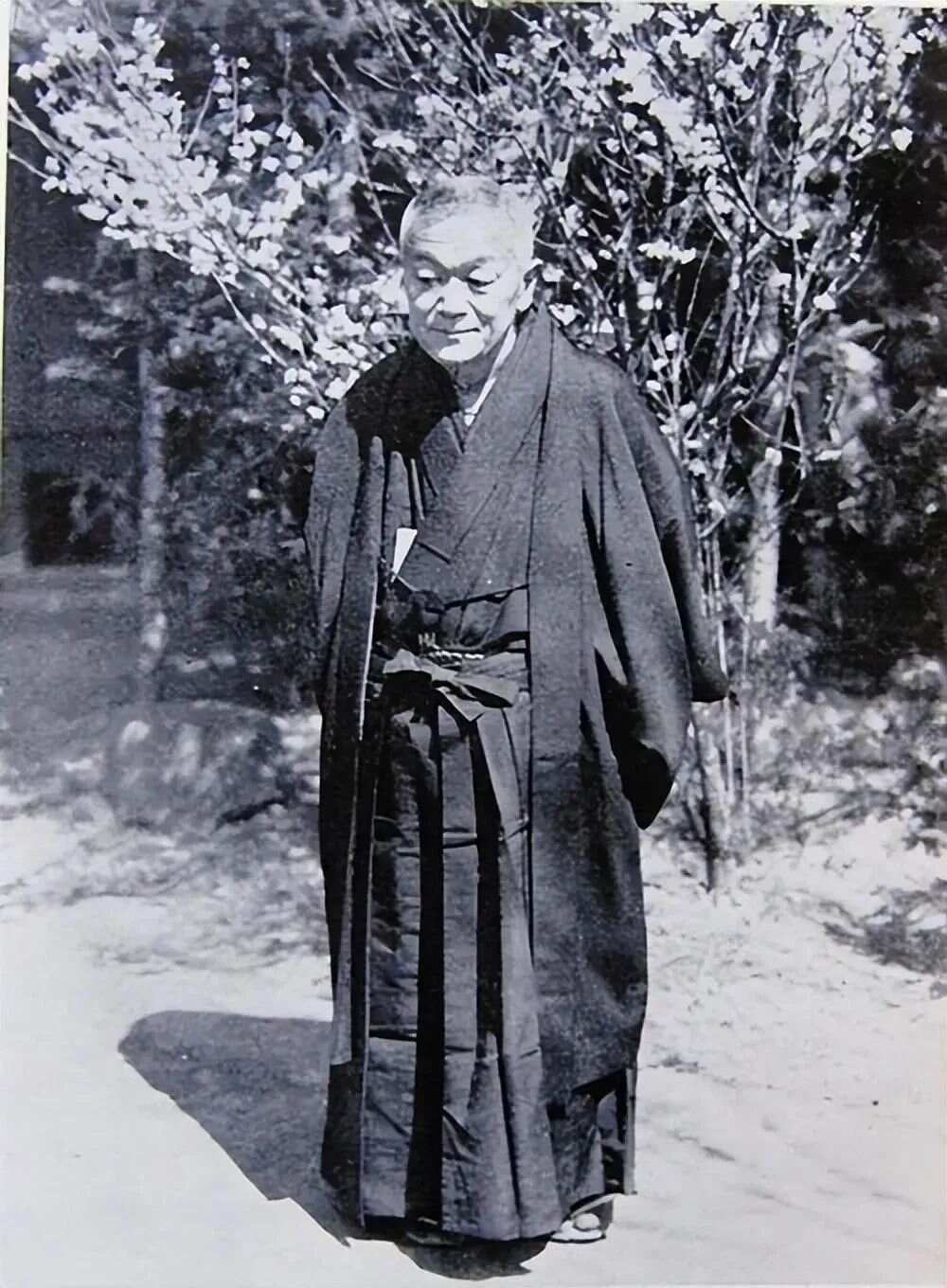

▲

内藤湖南

从国际汉学背景上看,陈寅恪的宋代观与日本“支那学”创始人之一内藤虎次郎(1866-1934)的观点有关。内藤氏早在1922年发表的《概括的唐宋时代观》中指出:“唐和宋在文化的性质上有显著差异:唐代是中世的结束,而宋代则是近世的开始”,“中世和近世的文化状态,究竟有甚么不同?从政治上来说,在于贵族政治的式微和君主独裁的出现”,“总而言之,中国中世和近世的大转变出现在唐宋之际,是读史者应该特别注意的地方。”陈氏和内藤氏一样,都是把“文化性质”“文化状态”作为判断历史发展特征和阶段性的准则,而且内藤氏着眼于“从政治上来说”,也相当于陈氏常用的“依托”说,即文化必须“依托”于制度而存在。陈氏虽未采用“中世”“近世”之说,但认为唐宋两代文化状态有巨大差异,则是一致的。他在论及日本所受中国文化影响时说过:“考吾国社会风习,……唐宋两代实有不同”,“其(日本)所受影响最深者,多为华夏唐代文化。故其社会风俗与中国今日社会风气经受宋以后文化之影响者,自有差别。”更指明当代中国与宋代在“社会风俗”上有着更广泛、更深层次的联结。

至于陈氏是否读过内藤氏此文,现已无资料查证;但他看过内藤氏的《蒙古开国之传说》则是可以断言的,因陈氏的《彰所知论与蒙古源流》(1931年4月)一文中曾引用过。《蒙古开国之传说》原载于1913年《艺文》第4年第12号,但陈氏所见者为1929年日本弘文堂出版的内藤氏史论集《读史丛录》;《概括的唐宋时代观》是内藤氏的一篇影响极其广泛的著名论文,初刊于1922年《历史与地理》9卷5号,后收入内藤氏的另一史论集《东洋文化史研究》,此集与《读史丛录》是前后相衔的。

种种迹象表明陈寅恪极有可能看过《概括的唐宋时代观》一文。其实陈寅恪对内藤氏的了解并不仅止于一两篇论文,他在《王观堂先生挽词》中称:“东国儒英谁地主,藤田狩野内藤虎”,蒋天枢先生据陈氏自述笺注云:此三位“东国儒英”,藤田丰八列首,乃因王国维曾向其受学日文,“至于内藤虎列第三,则以虎字为韵脚之故,其实此三人中内藤虎之学最优也。”可见他对内藤氏学术研究的整体成就评价甚高。

更要指出的是,这种评价并不是对日本的中国史研究状况未曾深入了解的率意之语。陈寅恪对东邻的史学界、特别是以中国史为主要研究对象的“东洋史”学界知之甚稔,曾批评道:“东京帝大一派,西学略佳,中文太差;西京一派,看中国史料能力较佳。”这一批评被日本学者称为“符合实情”。

不过他又认为“东洲邻国以三十年来学术锐进之故,其关于吾国历史之著作,非复国人所能追步。”那么,陈氏对其中“最优”的“内藤虎之学”有所吸收也是顺理成章之事。由此来看,内藤氏的宋代观对陈氏恐不无影响。

如果陈寅恪计划写作的《中国通史》能够成稿的话,宋代部分必定是最见精彩的篇章。但历史没有“如果”,我们只能用爬梳、勾稽的办法,在他已有著述中寻绎其宋代观的大致轮廓。即使如此,我们也可初步感受到他对宋代文化本身的深刻洞察力,而他在思考历史时,总是凝聚着他对民族前途、文化发展和知识分子使命的热切关注。尤其是在新一轮的中外文化激烈撞击的背景下,中国传统文化的更新重建之路,更是他思考的出发点和归结点。

他对宋代学术和宋学前途的充满信心的预测,能否实现,还有待于历史的证明,但他关于宋代的一系列思想,蕴含着一位杰出史学家深邃的历史智慧,因而仍保持其现实的意义。当前国内外兴起的关于“儒学与现代世界”的讨论,也可视为对他宋代观的某种回应。

本文原载于《宋代文学研究丛刊》第四期,台湾丽文文化事业公司,1998年12月。

- 0000

- 0000