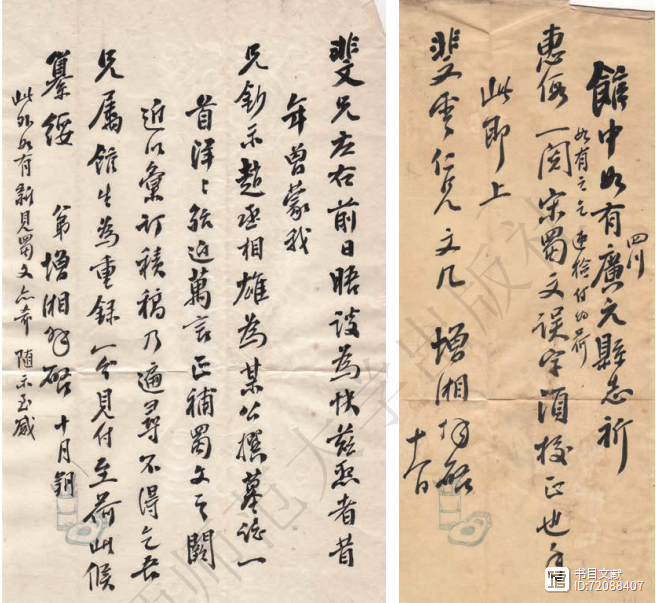

郜同麟丨再谈敦煌本“灵宝经目录”的分类和时代

注:本文发表于《世界宗教研究》2023年第1期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢郜同麟老师授权发布!文中观点不代表本号观点!

再谈敦煌本“灵宝经目录”

的分类和时代*

郜同麟

摘要:有些学者据陆修静《灵宝经目序》认为灵宝经的“元始系”和“仙公系”在主神、思想等方面有明显差异,陆修静在元嘉十四年作“灵宝经目”时“元始系”经仅十或十一部存世,敦煌本“灵宝经目录”反应的是陆修静泰始七年目录的面貌。但他们对《灵宝经目序》存在严重误读。《灵宝经目序》中“仙公授文于天台”等语是指葛玄接受“十部妙经”,而不是“仙公新经”;“出者三分”是指葛玄将灵宝经分成三份流传,而不是说已出经的比例。敦煌本“灵宝经目录”中的“伪目三十五卷”是指伪的目录,而不是伪经的目录,“三十五卷”仅是数字崇拜的把戏。陆修静两部目录关于灵宝经的记载应该没有显著差异。

关键词:“灵宝经目录” “元始旧经” “仙公新经” “出者三分”

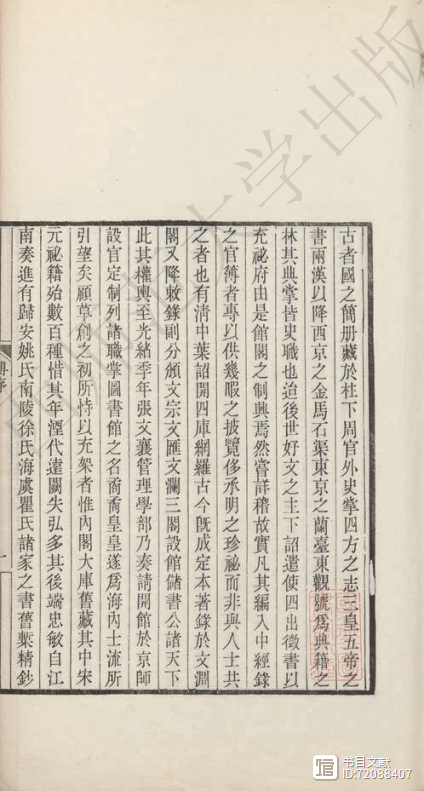

敦煌P.2861 P.2256前半部分是一份灵宝经目录,其后称是“陆先生所撰记出也”,则该目录是陆修静所撰。这份目录很早就引起学者的注意,大渊忍尔《论古灵宝经》一文曾对这一目录做了深入剖析[1],小林正美、王卡、姜伯勤、王承文、刘屹等学者均对这份目录做过深入研究[2]。但学界对该目录的不少问题仍存在很大争议,如“元始旧经”与“仙公新经”的区别是什么,陆修静是否对两类经书做了移动,“灵宝经目录”究竟代表什么时代的灵宝经面貌,等等。

产生这些争议的核心原因便是各家对陆修静《灵宝经目序》《太上洞玄灵宝授度仪》以及“灵宝经目录”中一些模糊表述的理解不同。因此,有必要从语言学、文献学的角度对这些内容重新审视,以期得出更符合陆修静原意的解释。

一、“元始旧经”与“仙公新经”的区别

关于“元始旧经”和“仙公新经”的分别,可以从教理和陆修静的实际操作两方面来考虑。

学界在教理方面区分“元始旧经”和“仙公新经”的一个重要依据是《云笈七签》卷四所引陆修静《灵宝经目序》的这段话:

夫灵宝之文,始于龙汉……上皇元年,元始下教,大法流行,众圣演畅,修集杂要,以备十部三十六帙,引导后学,救度天人。上皇之后,六天运行,众圣幽升,经还大罗。自兹以来,回绝元法。虽高辛招云舆之校,大禹获钟山之书,老君降真于天师,仙公授文于天台,斯皆由勋感太上,指成圣业,岂非扬芳于世,普宣一切也。[3]

小林正美即根据这段话做了分析,他认为:“元始系是元始天尊在上皇元年的说教的经典。而仙公系在同《目序》中,作'仙公授文于天台’,和前面说到过的'仙公所授’、'仙公所禀’一起考虑的话,当是指葛仙公在天台山所授的灵宝经。”[4]由此出发,他认为提到葛仙公的道经都应属于“仙公系”,从而认为在“灵宝经目录”中被归为“元始旧经”的《洞玄灵宝玉京山步虚经》《太上洞玄灵宝大道无极自然真一五称符上经》和《太上洞玄灵宝真一劝诫法轮妙经》都是陆修静从“仙公系”中移入的[5]。刘屹对这一观点有所补充和修正,但基本接受了小林正美确定的这一区分方法。

柏夷(Stephen R. Bokenkamp)、大渊忍尔、王承文均对此表达了不同意见[6]。其中王承文的论证最为充分,他认为:“并不真正存在'仙公系《灵宝经》都是葛仙公在天台山从太极真人那里授得的新的《灵宝经》’这样一种特定的'出世’模式;而在'元始旧经’中,远古劫运时期的宗教神话其实也可以同'葛玄’和'张道陵’以及古灵宝经创作时代的人间事物融合在一起。”[7]

要解决这一问题,还需要结合其它记载仔细分析《灵宝经目序》中的这段话。自“上皇元年”至“回绝元法”都是指“元始旧经”出而复还之事,这是毫无疑问的。问题的关键是,“高辛招云舆之校,大禹获钟山之书,老君降真于天师,仙公授文于天台”这四句究竟指的是什么。

刘屹认为:“从高辛和大禹那里传下来的,就是《太上灵宝五符经》。”[8]“灵宝经目录”于《太上洞玄灵宝天文五符经序》后注云:“昔夏禹例出灵宝经中众文为此卷。”《道藏》本《太上灵宝五符序》中也确实提到了帝喾和禹。但帝喾和禹所传的是否仅是此经呢?《太上洞玄灵宝诸天内音自然玉字》卷四云:“天真皇人告五老帝君:我尝于龙汉之中,受文于无名常存之君。俯仰之仪,以丹笔书诸天八字之音,合二百五十六字……西王母以上皇元年七月丙午,于南浮洞室下教,以授清虚真人王君,传于禹,封于南浮洞室石碛之中。”[9]《云笈七签》卷三《灵宝略纪》云:“在昔帝喾时,太上遣三天真皇赍《灵宝五篇真文》以授帝喾,奉受供养,弥其年稔,法箓传乎世。帝喾将仙,乃封之于钟山……至夏禹登位,乃登名山巡狩,度弱水,登钟山,遂得帝喾所封《灵宝真文》。”[10]将此两处记载与《太上灵宝五符序》对照可知,帝喾、禹所传的乃是包括“大梵隐语”“灵宝五篇真文”在内的“天文”。这些“天文”乃是整个灵宝经的基础[11],并非仅仅《太上灵宝五符经》而已。

至于“老君降真于天师”一句,刘屹认为“在灵宝的传统中,并没有老君传授张道陵的灵宝经”[12]。从目前所见材料看,其说应该是正确的。但“没有老君传授张道陵的灵宝经”,并不能代表老君没有向张道陵传授过灵宝经。陆修静这一段话是在讲灵宝经的历史,而不是解释灵宝经的来源。P.3022V P.t.560V《太上洞玄灵宝真文度人本行妙经》提到过道君历代以灵宝经度人之事,P.2452《太上太极太虚上真人演太上灵宝洞玄真一自然经诀》、S.1351《太极左仙公请问经》和P.2454《仙公请问本行因缘众圣难经》都提到张道陵,《太上洞玄灵宝本行宿缘经》更提到张道陵撰作《灵宝五称文》之事。因此,不宜轻易否定道教曾有老君向张道陵传授灵宝经的传说。

最后“仙公授文于天台”一句,刘屹直接将该经提到的“文”等同于葛氏道造出的“仙公新经”。但《云笈七签》卷三引《灵宝略纪》却有更为详细的记载:

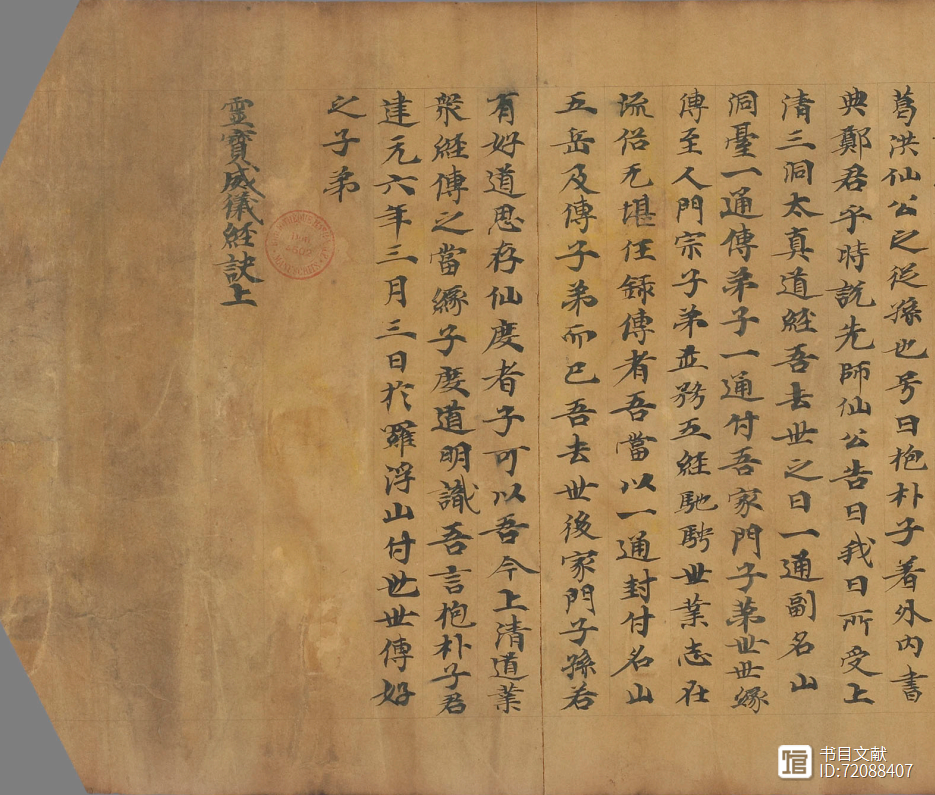

至三国时,吴主孙权赤乌之年,有琅瑘葛玄,字孝先……入天台山学道,精思遐彻,未周一年,感通太上,遣三圣真人下降,以《灵宝经》授之……三真未降之前,太上又命太极真人徐来勒为孝先作三洞法师。孝先凡所受经二十三卷,并语禀请问十卷,合三十三卷。[13]

现在不太清楚《灵宝略纪》的时代[14]。该文与陆修静“灵宝经目录”有相似之处,如将道经分为“所受经二十三卷”和“语禀请问十卷”,前者正对应“元始旧经”,后者则对应“仙公新经”。但值得注意的是,此处称“语禀请问十卷”,与“灵宝经目录”中“仙公新经”十一卷的记载不同,该文灵宝经的总数也与“灵宝经目录”不同。“灵宝经目录”确有多种“仙公新经”经名有“请问”字样,但并无与“语禀”直接相关的内容。因此,《灵宝略纪》这段话的来源即便不是形成于“灵宝经目录”之前,也不可能是继承自陆修静的成说,两者应该有各自独立的来源。《灵宝略纪》既称“孝先凡所受经二十三卷”,葛仙公在天台所受的正是《灵宝经》二十三卷,也就是“元始旧经”“十部妙经”,而不是所谓“仙公新经”。

分析“灵宝经目录”中著录的“元始旧经”,小林正美已指出所谓“移入三经”中有关于仙公的内容。除此之外,《洞玄灵宝自然九天生神章经》末尾有“太极真人颂曰……”[15]。如前引《灵宝略纪》所说,“太极真人”徐来勒是葛玄之师,也是向葛玄传授灵宝经的神真之一。《九天生神章经》虽然没有明言“仙公”,但经末有“太极真人”之颂,隐含了此经是徐来勒传给葛玄的事实[16]。《太上灵宝洞玄灭度五练生尸经》中也出现了“太极上仙”。与此情况类似的是,“灵宝经目录”中注明“未出”但今可见的一些“元始旧经”也提到了太极真人,如《太上洞玄灵宝飞行三界通微内思妙经》,以及《道教义枢》卷二所引《八威召龙神经》[17]。除了经典依据外,陆修静在《太上洞玄灵宝授度仪》中也说:“逮于赤乌,降授仙公灵宝妙经,于是出世度人。”[18]陶弘景《真灵位业图》亦云:“太上玄一真人,吴时降天台山,传葛仙公《灵宝经》。”[19]以上证据都表明,葛玄曾参与“元始旧经”的授受,这在南朝道教徒中应是被普遍接受的观点。

《道门经法相承次序》卷上云:“今传《灵宝经》者,则是天真皇人于峨嵋山受(授)于轩辕黄帝,又天真皇人受(授)帝喾于牧德之台,夏禹感降于钟山,阖闾窃窥于句曲。其后有葛孝先之类、郑思远之徒,师资相承,缠联不绝。”[20]这与陆修静《灵宝经目序》以及《灵宝纪略》的记载基本相合,都是指灵宝“十部妙经”经历了帝喾、禹、葛玄等人的传授。但帝喾、夏禹所得早已复封名山,只有葛玄所得才得以“师资相承,缠联不绝”。总之,《灵宝经目序》这段话讲述了灵宝经这一整体的历史,整段首句“夫灵宝之文,始于龙汉”即是引出话题,不可能一段中间毫无征兆地变化话题。“高辛招云舆之校”等四句是说灵宝经在“经还大罗”之后的历次出世,不能将《灵宝经目序》这四句话描述的对象视作“三十六卷灵宝经”之外的灵宝经。将葛玄从“十部妙经”的授受源流中完全剔除,这是完全不符合当时人的一般认识的[21]。

还需要说明的是灵宝经出世与晋宋禅代的关系。小林正美据《三天内解经》等文献论证灵宝经曾被视作刘裕受禅的祥瑞[22],这是很有道理的。葛玄受灵宝经的说法似乎与此矛盾。但陆修静《灵宝经目序》中说:

按经言,承唐之后四十六丁亥,其间先后庚子之年,殀子续党于禹口,乱群填尸于越川,强臣称霸,弱主西播。龙精之后,续祚之君,罢除伪主,退翦逆民。众道势讫,此经当行。推数考实,莫不信然。期运既至,大法方隆。[23]

小林正美、刘屹、王皓月等学者多将这段话作为晋宋禅代之际灵宝经方出世的证据[24]。但陆修静并未言“此经当出”,而是说“此经当行”“大法方隆”。实际上,该文承前“仙公授文于天台”之后,是说灵宝经虽在葛玄时降出,但并未大行,在“庚子”后方大行于世。这也符合灵宝经在晋末大行的事实。

如果说葛玄所受的是“十部妙经”的话,那么“仙公新经”又是如何来的呢?前引《灵宝纪略》云:“孝先凡所受经二十三卷,并语禀请问十卷。”所谓“仙公新经”,对应的正是“语禀请问”,亦即葛仙公与仙人等问答谈话的记录。事实上,“灵宝经目录”所载十一部“仙公新经”,自第四部至第九部全是仙公与诸仙的问答,正与“语禀请问”一说相合。最后两部今已无法见到,从经名看,很可能也是这种问答体。陆修静《太上洞玄灵宝授度仪》中说“然即今见出元始旧经,并仙公所禀,臣据信者,合三十五卷”,“仙公所禀”正是“语禀请问”,与《灵宝经目序》中所说的“仙公授(受)文”并不是同一概念。

也正因为“仙公新经”主要是葛仙公与道君、太极真人等仙真的对话,其中不出现“元始天尊”似乎也并不奇怪。“元始旧经”中,《黄录简文》在敦煌文献中保留了较多内容,其中也没有与“元始天尊”相关的文字。因此,是否出现“元始天尊”主要与经书的题材有关,似不能作为道经的分类标准[25]。也正因为“元始旧经”本是葛仙公被动接受的经典,故而其中较少出现“仙公”。返观小林正美所说的“移入三经”,“仙公”一般只出现在卷末讲述授受源流的段落中,这与“元始旧经”的整体设定并不冲突。

在区分了教理上的“元始旧经”和“仙公新经”后,还需对《灵宝经目序》的一段话做些说明:

余少耽玄味,志爱经书,积累锱铢,冀其万一。若信有可崇,何苟明言,坐取风刀乎!虑有未悉,今条旧目已出并仙公所授事注解,意疑者略云尔。[26]

学者多将“旧目已出”和“仙公所授”分别对应“元始旧经”和“仙公新经”。但陆修静的原文是“仙公所授事”,是指仙公授经之事,并不是指某一类道经。实际上,“积累锱铢”一句才是指陆修静收集经书、编修经目,“旧目已出并仙公所授事”是陆修静对经目做的注解[27]。法琳《辩正论》卷八称陆修静的经目“今经目并注云见在”[28],可知唐初《三洞经书目录》依然是有注的。敦煌本“灵宝经目录”极少注解,显然是一个节略本,从中已难以看到陆修静注解的形式和内容。但可以确定的是,《灵宝经目序》中这句话与“元始旧经”和“仙公新经”的区分并没有关系。

以上是对“元始旧经”和“仙公新经”教理上区别的梳理。在陆修静实际操作中,“元始旧经”与“仙公新经”的唯一区别大概就在是否收录于“元始旧经紫微金格目”中[29]。“灵宝经目录”并无“仙公新经”的说法,原文仅称是“葛仙公所受教戒诀要,及说行业新经”。之所以这样表述,恐怕最主要的原因是为这一类经典未收录于“紫微金格目”做合法性解释。这也可以解释如《太上洞玄灵宝天文五符经序》等来源很早的经书为何会收入“新经”。实际上,“灵宝经目录”的“所受教戒诀要,及说行业新经”之说优于《灵宝略纪》“语禀请问”的总结,前者可以将“仙公新经”中前三种非问答体的道经囊括进来。但这一表述也使得“所受教戒诀要”与同样是仙公所受的“元始旧经”界限不是那么清晰了。

客观上看,“元始旧经”和“仙公新经”在神真体系、思想特征上确实有一定的倾向性。但无论是“元始旧经”还是“仙公新经”,恐怕都不是一个统一的整体,整个灵宝经应该是有多重来源的经书集合。但在时人的观念中,这恐怕并不是一个很大的问题,也不太会从这些角度来为灵宝经分类。

通过以上的分析可知,在南朝道教徒的认识中,葛玄于天台山接受的是灵宝“十部妙经”,而不是“仙公新经”。“元始旧经”和“仙公新经”在教理上的区别主要在一为葛玄接受的经书,一为葛玄与神真问答的记录以及神真传授给葛玄的经诀。在陆修静的实际操作中,区分二者的唯一标准就在于是否收录于“旧目”。我们讨论“元始旧经”与“仙公新经”的区分,应该以古人的认识为准。如果认为陆修静、孟安排,乃至所有现存文献对“元始旧经”和“仙公新经”的区分都有问题,只有自己分析出的条例才是区分二者的标准,那恐怕离历史真实很远了。

二、“出者三分”

对敦煌本“灵宝经目录”时代的争议,其根源在学者们对陆修静《灵宝经目序》“出者三分”一句话的理解不同。大渊忍尔根据《云笈七签》卷四引有陆修静《灵宝经目序》,认为敦煌本“灵宝经目录”即《云笈七签》中的《灵宝经目》,其创作时间即序中提到的“元嘉十四年(437)”,并且指出陆修静在泰始七年(471)撰写了另外一份目录[30]。小林正美则持不同意见,他引录了陆修静《灵宝经目序》的这样一段话:

但经始兴,未尽显行,十部旧目,出者三分。虽玄蕴未倾,然法轮已遍于八方。自非时交运会,孰能若斯之盛哉![31]

小林正美认为:“根据这《灵宝经目序》所说'十部旧目,出者三分’,十部三十六卷中,已出的为其中的十分之三,即十卷或十一卷,因此,未出的有二十六卷或二十五卷,和宋文明经目的'十五卷未出’不合。从以上这一点可知,宋文明所依据的陆修静的目录,当是《三洞经书目录》。”[32]刘屹将“出者三分”解释为“十分之三”或33%[33],观点与小林正美相近。大渊忍尔、柏夷、王承文等则认为《灵宝经目序》中“出者三分”的“三”为“六”字之误[34],但又均无直接证据。

实际上,在文献中,无论“十分之三”还是“三分之一”,从未有省作“三分”的例子。以“分”表示分数时,前文必有分成若干分的表述,如《考工记·凫氏》:“十分其铣,去二以为钲,以其钲为之铣间,去二分以为之鼓间。以其鼓间为之舞修,去二分以为舞广。”[35]其“二分”都是就前“十分其铣”而言。道教文献中同样有很多这样的例子,如《上清太上开天龙蹻经》卷二:“开廓太空,分为十等,从上大罗下及三清,而为七分……复次三清八方正中,各于其下又为一分……复次各于无极三界已下又为一分……复次九垒之下,而有八门九幽地狱……此是从上第十分也。”[36]这里的“七分”“一分”都是就前“分为十等”而言。“分”不仅指十分之一,还可指任何等分之一,如《唐律疏议》卷九《职制》:“率五分得三分及第者,不坐。”[37]此“分”即指五分之一。若前面没有分成几分的表述,那“若干分”是无法表示分数的[38]。

另外,“若干分”表示分数,前面必须提到或隐含了被分的对象,如前举两例中“十分其铣”的“其铣”,以及“开廓太空,分为十等”的“太空”。《灵宝经目序》前文则并没有提到“十部旧目”的卷数,完全没有被“分”的对象。因此,学界把“出者三分”理解成已出经的比例,这根本就不符合古代汉语的表述习惯,是无法讲通的。

如果“三分”不能表示比例,那么“分”在这里只能是动词,“三分”指分成三份。实际上,在灵宝经中,确有被分为三份贮存、流传的记载:

P.2452《太上太极太虚上真人演太上灵宝洞玄真一自然经诀》:郑君乎(于)时说先师仙公告曰:我日所受上清三洞太真道经,吾去世之日,一通副(付)名山洞台,一通传弟子,一通付吾家门子第(弟),世世缘(录)传。

《太极真人敷灵宝斋戒威仪诸经要诀》:仙公言:书一通封还名山,一通传弟子,一通付家门子孙,世世录传。[39]

《太上洞玄灵宝智慧本愿大戒上品经》:吾去世也,将有乐道慈心居士来生吾门者,子当以今道业事事一通付之,法应世世录传也,皆是我前世与彼有宿恩,因缘使然也。子以一通依科传付弟子佳者也。若无其人,一通封付五岳名山矣。此太极真人口诀,子秘之,慎之慎之,时思之。[40]

以上所引三种经书都是所谓“仙公新经”,在“元始旧经”中也有此类记载,如:

《洞玄灵宝玉京山步虚经》:郑君于时说仙师仙公告曰:我所授上清三洞太真道经,吾去世之日,一通付名山洞台,一通付弟子,一通付吾家门子弟,世世录传。[41]《道教义枢》卷二引《八威召龙神经》:仙公升天,合以所得三洞真经,一通传弟子,一通藏名山,一通付家门子孙。[42]

《玉京山步虚经》在“灵宝经目录”中已出,《一切道经音义妙门由起》引《太玄都玉京山经》与前引文相近[43]。小林正认为此经是陆修静从“仙公系”道经中移入“元始系”的,前文已做了辨析。《八威召龙神经》在“灵宝经目录”中未出,但应是六朝作品。此外,《云笈七签》卷六也有类似的内容[44]。可见葛仙公所受灵宝经被分三份的传说早已深入人心。

道教文献中有大量关于数字“三”的崇拜,如“三洞”“三才”“三一”“三魂”等。大概正是基于这种对“三”的崇拜,道教早有将经书分抄三份的传说。《太平经》卷九一《拘校三古文法第百三十二》:“自是之后,德君详察思天教天文,为得下吏民三道所共集上书文,到八月拘校之,分处为三部。始校书者于君之东,已一通。传校于君之南,已再通。传校于君之西,已三通。传校者弃去于君之北。”[45]《太平经》中有大量关于“三”的描述,如认为“天有三部”“人有三寿”等,与此相关,经文也被分为“三古文”,这“三古文”应被抄写三部,分贮三处。灵宝经被分成三份流传的故事很可能即是受此类记载影响的结果。

受此影响,灵宝经之外的经典也有类似之说,如:

《洞真太上太霄琅书》卷五:凡得经有已,皆应更书,先者为镇,供养而已。今所写治,精加校定,丰财足力,各立三通,一为长镇,一为供斋,一为研习。[46]《混元圣纪》卷七:于是以黄素及金简写丹经三通,各藏于嵩、华及绥山,缣书一通付弟子,世世常有所传云。[47]

这都说明,经书三分是道教的普遍思想。《灵宝经目序》中“出者三分”一句不过是因应这一思想的表述而已。

仔细体会灵宝经“三分”的含义,也可为推测灵宝经的来源提供一定帮助。“付家门子孙”的部分自然是从葛氏家族中传出。“传弟子”的部分则为外姓人员所出,晋末距葛玄去世已近两百年,冒称后世弟子大概也不会太难。“藏名山”的部分自然有“再出”的可能,这也为民间“发现”灵宝经提供了合法性的解释。

返观本小节开头所引《灵宝经目序》的那段话,“十部旧目,出者三分”,是在说“十部妙经”中已出世者,亦即三圣真人、徐来勒等初授与葛玄的灵宝经,被分成三份流传。“虽玄蕴未倾,然法轮已遍于八方”则指经过近两百年的传承,到陆修静所处的刘宋之世,天界的经蕴(指藏经的器具)虽未倾尽,但已经教大行,“大法方隆”。

总之,陆修静《灵宝经目序》“十部旧目,出者三分”指的是灵宝经被分成三份流通,并非指已出经典的比例。因此,该文与敦煌“灵宝经目录”所载已出、未出经典的数目并没有矛盾之处。既不可据此认为陆修静《灵宝经目序》非敦煌“灵宝经目录”的序,也不可因此对《灵宝经目序》擅作校改。

三、“伪目三十五卷”

敦煌“灵宝经目录”称:“后有三十五卷伪目,仍在陆《源流》卷末,不录入此也。”《灵宝经目序》中还有这样一段话:“或是旧目所载,或自篇章所见,新旧五十五卷,学士宗竟,鲜有甄别。”[48]刘屹认为,这“三十五卷伪目”即在“新旧五十五卷”之中,相减则真经仅二十卷[49],与“灵宝经目录”三十五或三十六卷存世经卷的数目不合,因此认为元嘉十四年的目录仅二十卷已出。

但是,“伪目”造词法与“旧目”一致,其中“伪”字所修饰的中心词是“目”。也就是说,“伪目”指目录是“伪”的,而非伪经的目录。这就如同“旧目”是旧有的目录,并不是“旧经”的目录。这一“伪目”应是在陆修静之前的一部目录,陆氏对该目不认可,故斥之为“伪目”,附在其书的末尾。

更值得注意的是“三十五卷”这一数字。“灵宝经目录”在列举灵宝经后云:“都合前元始新旧经见已出者,三十二卷真正之文,今为三十五卷,或为三十六卷,陆先生所撰记出也。”陆修静又有《太上洞玄灵宝授度仪》,其中云:“然即今见出元始旧经,并仙公所禀,臣据信者,合三十五卷。”[50]这三处关于灵宝经数目的记载,无论陆修静认可、不认可,其数量均为三十五卷,这绝不是简单的巧合。

如前所述,此前学者多将《灵宝经目序》中的“出者三分”视作已出灵宝经的比例,那么便与《太上洞玄灵宝授度仪》的“臣据信者合三十五卷”不合。刘屹甚至不惜因此否定《太上洞玄灵宝授度仪》记载的真实性[51]。前文已论证了“出者三分”与已出经典比例无关,此处则需要说明,无论《太上洞玄灵宝授度仪》的“臣据信者合三十五卷”,还是“灵宝经目录”的“今为三十五卷”“伪目三十五卷”,其“三十五”都不是一个简单的数字。

其实“三十五”这个数字很可能也与道教的数字崇拜有关。《度人经》云:“三十五分,总炁上元。”关于“三十五分”的具体含义,各家注有所不同,严东、成玄英以为指三十五天[52],薛幽栖等以为是七曜与二十八宿相加的结果[53]。无论“三十五分”具体含义如何,由此可知“三十五”在道教中确实有特殊含义。《西川青羊宫碑铭》称老君“项引三十五光”[54];王契真《上清灵宝大法》卷三四《斋法坛图门》所载灯法共燃灯三十五盏,且称“计三十五盏,乃'三十五分,总炁上玄’之法也”[55];《上清洞天三五金刚玄箓仪》所奉请之天兵力士多为三十五万众,所赍纹缯均为三十五尺[56]。类似之例很多,都说明“三十五”在道教中的特殊地位。除了灵宝经三十五卷之说外,他经也有与三十五有关者,如P.2447号《老子说法食禁诫经》共有禁诫三十五条,《混元圣纪》卷三云老君“授喜《玉历中经》三十五章”[57],等等。

“灵宝经目录”称“都合前元始新旧经见已出者,三十二卷真正之文,今为三十五卷,或为三十六卷”,也就是说,无论“三十五卷”还是“三十六卷”,都是由三十二卷拆分出来的,是人为凑出来的数字。“灵宝经目录”所载共有三部经被分,其中一部可能是前面已残部分所载的《赤书玉诀》,另外两部经书是《太上洞玄灵宝诸天内音自然玉字》和《太上洞玄灵宝天文五符经序》。但《内音玉字》的下卷与上卷并非一个整体,乃是后世增补的[58]。陆修静的这一分法也并未在道教界取得共识,P.2431号《内音玉字》仍是一卷本,《三洞奉道科诫营始》所载《灵宝中盟经目》中著录的《太上洞玄灵宝五符序经》也仅有一卷。这恐怕都说明“灵宝经目录”中的分卷方式应该是为了凑足“三十五卷”或“三十六卷”这一数目而拆分的。“三十六”对道教的意义无需多言,“元始旧经”总目为三十六卷,灵宝经新旧合出三十六卷,都是为了迎合这一数字[59]。“三十五卷”之说恐怕也应该和“三十六卷”一样,只是为了追求某种特殊数字而已。

明白了“三十五卷”的含义,再来看所谓“伪目三十五卷”。前面已提到,“伪目”并非伪经的目录,而是一份“伪”的目录。那么“伪目”的作者很大可能是采用了与陆修静相同的逻辑,或者说,陆修静编造“灵宝经目录”时可能延续了“伪目”的逻辑,所以都将存世经书凑成三十五卷。

陆修静《灵宝经目序》中还有这样一段话:

顷者以来,经文纷互,似非相乱,或是旧目所载,或自篇章所见,新旧五十五卷,学士宗竟,鲜有甄别。

这里的“五十五卷”,小林正美认为是“元始旧经”三十六卷与“仙公新经”十九卷[60],刘屹认为是“指陆氏当时所见实际流传的经典总数”[61]。刘屹之说应更为可信,有目无书之经自然是无需“甄别”的。但陆修静目录中存世的三十五或三十六卷与“伪目”三十五卷相加远远大于“新旧五十五卷”。所以小林正美和刘屹都认为敦煌本“灵宝经目录”是泰始七年的目录,与《灵宝经目序》并非同时。

但如前所说,“伪目”仅是一份“伪”的目录,其中自然可能有“伪”经,但恐怕并非全是“伪”经。甚至“新旧五十五卷”中可能还有既不见于“伪目”,又被陆修静摒弃的经书。更进一步说,“伪目”仅是一个伪造的目录,其所载经书甚至可能并不存在。在南北朝道经“虚目”盛行的时代,这后一种情况可能性似乎还比较大。因此,简单地在这几个数字间做加减法并没有什么意义。

四、“灵宝经目录”的时代

在上面的讨论之后,我们再来看敦煌本“灵宝经目录”的时代问题。大渊忍尔因“灵宝经目录”的记载与《太上洞玄灵宝授度仪》相合,从而认定其为元嘉十四年的目录。柏夷、王承文均继承了这一观点。小林正美则认为敦煌本“灵宝经目录”反映的是泰始七年的目录,主要理由便是“元始旧经”已出二十一卷的记载与《灵宝经目序》“出者三分”不合[62]。刘屹又增加一条证据,即小林正美所提到的“移入三经”“明显不以元始天尊传授为背景”,与“元始旧经”的观念相矛盾,所以应是元嘉十四年至泰始七年之间造出来的[63]。前面已经论证了“出者三分”并非此前学者所认为的是指已出经书的比例,“元始旧经”与“仙公新经”的区别也并不在主神,所以这些证据并不能成立。

那么敦煌本“灵宝经目录”究竟是陆修静的哪一个目录呢?现有条件下恐怕还是难以回答。实际上,认为泰始七年目录比元嘉十四年目录有大量增补,这一看法本来就没有什么根据。王承文说:“从现存陆修静著作与古灵宝经之间的关系来看,我们很难想象陆修静一边对前人伪造古灵宝经的行为加以严厉谴责和批判,一边却又允许甚或鼓励身边的道士们继续大量创作古灵宝经。”[64]抛除信仰的因素,如果泰始七年目真的比元嘉十四年目多十几种“元始旧经”的话,陆修静必须要对这些新出的经典做出合理的解释。但现在找不到这种解释的任何蛛丝马迹。《云笈七签》曾引元嘉十四年目的序,可知两目都流传了很久,为何后人从没对两目的差异提出过任何疑问或质疑呢?法琳《辩正论》卷八云:“从此以来二百许年,不闻天人下降,又不见道士升天,不知此经何因而来。”如果陆修静两目真有如此大的差异,佛教徒又怎会信任陆修静?又怎会放弃这一攻击道教的绝佳机会?

另外,前引《灵宝纪略》中也提到了“仙公所受”的经书是二十三卷,而该书的材料来源很可能与陆修静不同,那么灵宝“元始旧经”有二十三卷出世的观点恐怕并非陆修静一家之说,而是南朝道士们的共识。陆修静自然也就无法在灵宝经数量上做什么手脚。

虽然在灵宝经目录方面,泰始七年目和元嘉十四年目不会有太大差别,但两部目录是有很大不同的。法琳《辩正论》卷八云:

检修静旧目,注上清经有一百八十六卷,其一百一十七卷已行于世。从始清以下有四十部,合六十九卷,未行于世。检今经目,并云见在。修静经目又云:洞玄经有三十六卷,其二十一卷已行于世,其大小劫已下有十一部,合一十五卷,犹隐天宫未出。检今经目并注云见在。陆修静者,宋明帝时人也,以太始七年因勅上此经目。[65]

从法琳的描述来看,泰始七年的目录包含了上清经,也就是说,这是一部道经总目,所以《道教义枢》卷二载陆修静此目名“三洞经书目录”。而元嘉十四年目录仅是“灵宝经目”,其序中明言“夫灵宝之文,始于龙汉”云云。因此,两部目录的区别主要在于一为道经总目,一为灵宝经目录。泰始七年目的洞玄经部分很可能直接借用了元嘉十四年目录。

结 语

至此,我们可以得出结论:大渊忍尔认为陆修静元嘉十四年目和泰始七年目对灵宝经著录基本一致的看法应该是正确的,敦煌本“灵宝经目录”应该可以反映元嘉十四年存世灵宝经的情况。按照南朝道士的看法,葛玄是灵宝“十部妙经”最后一次出世的接受者,“出者三分”是指葛玄将经书分为三份流传。“据信者合三十五卷”“伪目三十五卷”等等,都只是道教数字崇拜的把戏,为这些数字去算加减法是没有意义的。“伪目”也仅是一个“伪”的目录,而不是伪经的目录。

小林正美将陆修静《灵宝经目序》中完整的一段话截成两半,认为前半指“元始系”经典,后半指“仙公系”,从而将葛玄从“元始系”经典中完全剥离出来;又错误地将“出者三分”视作已出灵宝经的比例,从而推导出陆修静元嘉十四年目和泰始七年目不同的结论。此后的学者无论是否赞同小林氏的观点,但大多沿续了他的解读方式。仔细分析那几段原始材料,可以发现小林氏的解读有很大问题。廓清这些误读,许多争议也就不辩自明了。

注释:* 本文为国家社科基金青年项目“敦煌吐鲁番道教文献综合研究”(项目批准号:16CZS005)的阶段性成果。[1] [日]大渊忍尔《论古灵宝经》,《道家文化研究》第13辑,三联书店,1998年,第489-490页。该文最初发表于1974年。

[2] 参[日]小林正美著,李庆译《六朝道教史研究》,四川人民出版社,2001年,第130-170页;王卡《敦煌道经校读三则》,《道家文化研究》第13辑,第118-129页;姜伯勤《敦煌本宋文明道教佚书研究》,《庆祝吴其昱先生八秩华诞敦煌学特刊》,文津出版社,2000年,第84-102页;王承文《汉晋道教仪式与古灵宝经研究》,中国社会科学出版社2017年;刘屹《六朝道教古灵宝经的历史学研究》,上海古籍出版社2018年。王承文、刘屹还有与此主题相关的多篇论文,大多已收入前列两种专著,本文不再一一列举。

[3] 张君房《云笈七签》,中华书局,2003年,第51-52页。

[4]《六朝道教史研究》,第136页。

[5] 《六朝道教史研究》,第159页。

[6] 关于柏夷和大渊忍尔的观点,可参刘屹《六朝道教古灵宝经的历史学研究》第50-60页的总结。

[7] 《汉晋道教仪式与古灵宝经研究》,第505页。

[8] 《六朝道教古灵宝经的历史学研究》,第269页。

[9] 《道藏》,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年版,第2册,第563页。

[10] 《云笈七签》,第39页。

[11] 关于此问题,可参小林正美《六朝道教史研究》,第118页;王承文《敦煌古灵宝经与晋唐道教》,中华书局,2002年,第754-759页;王皓月《再论灵宝经之中“元始旧经”的含义》,《世界宗教研究》2014年第2期,第89页。

[12] 《六朝道教古灵宝经的历史学研究》,第269页。

[13] 《云笈七签》,第40-41页。

[14] 刘屹对《灵宝略纪》做了很好的考述,参《六朝道教古灵宝经的历史学研究》第629-645页。刘氏基于对陆修静《灵宝经目序》的错误解读,认为《灵宝略纪》所述灵宝经授受谱系与陆修静《灵宝经目序》明显抵触,代表了赵宋初的观点。但《灵宝经目序》的说法恰恰与《灵宝略纪》基本是一致的。在另一处,刘屹又认为《灵宝略纪》是孟安排所做(《六朝道教古灵宝经的历史学研究》,第317页)。实际上,孟安排《道教义枢》与《灵宝略纪》有很大差异,如《道教义枢》、《道门经法相承次序》在授受历史中特别强调的黄帝就没在《灵宝略纪》中出现。从这一角度看,《灵宝略纪》所据材料应该是产生于唐以前。《灵宝略纪》与《灵宝经目序》最大的差别应该在灵宝经的卷数。刘屹认为《灵宝略纪》的说法“权威性和可信度都不能与陆氏《灵宝经目序》相比”,可在陆修静目录的“权威性”和流行度(佛教典籍中曾多次引用,可见其流行度)都远远高于《灵宝略纪》的情况下,后者何以不采用前者的成说,这本身就很说明问题。

[15] 《道藏》,第5册,第847页。

[16] 小林正美认为这段话是后世加入的(《六朝道教史研究》,第223页),但似乎证据并不充分。

[17] 《道藏》,第24册,第813页。需要说明的是,这段引文不见于《道藏》本《八威召龙神经》。

[18] 《道藏》,第9册,第852页。

[19] 王家葵《真灵位业图校理》,中华书局,2013年,第132页。有的学者认为这里传的“灵宝经”仅指“仙公系”灵宝经,还有的学者认为仅指该书前面提到的“法轮经”,这恐怕都不符合南朝道士的一般认识。

[20] 《道藏》,第24册,第783页。

[21] 柏夷已指出“元始旧经”也是“经由葛玄之手而来”(参氏著《蚕与菩提树:灵宝派取代佛教的尝试以及我们定位灵宝的尝试》,《道教研究论集》,中西书局,2015年,第12页),但未做充分论证。另外,柏夷还认为帝喾、禹、张道陵和葛仙公四次降授的对象都是“旧经”(见刘屹《六朝道教古灵宝经的历史学研究》第151页转引),这也与本文的观点基本一致。

[22] 《六朝道教史研究》,第155页。

[23] 《云笈七签》,第52页。

[24] 除此处证据外,另外一处证据便是《三天内解经》的“灵宝出世”一句。但《三天内解经》并不属于灵宝经系统,似乎不能作为灵宝经教理上出世时间的证据,仅能作为灵宝经进入一般民众视野的时间。实际上,《三天内解经》所说的“出世”,很可能是指出现于世上,与灵宝经中指从天降下的“出”并不是同一概念。这也与《真诰》卷十九“葛巢甫造构灵宝,风教大行”的观感一致。

[25] 刘屹对“天尊”概念的梳理,以及由此出发对各经成书先后的推测都是很有启发性的(参《六朝道教古灵宝经的历史学研究》第278-279页),这确实说明了灵宝经成书有先后,且可能有多种来源。本文说明的是,在陆修静的系统中,是否以“元始天尊”为主神并不是区分“元始旧经”和“仙公新经”的标准。

[26] 《云笈七签》,第53页。

[27] 刘屹将前引文末句标点作“今条旧目已出,并仙公所授,事注解意,疑者略云尔”(《六朝道教古灵宝经的历史学研究》第302页),这是完全无法读通的。

[28] 《大正新修大藏经》,第52册,第545页。

[29] 小林正美认为“移入三经”被移入“元始系”,其条件是“被移动的经名和《旧目》的经典名必须一致”(《六朝道教史研究》,第160页);在分析《太上洞玄灵宝真文要解上卷》时,已指出该经之所以被分入仙公系,“其原因是由于在《旧目》中没有与此经典相应的经名之故”(《六朝道教史研究》第161页)。但他没有将这一原则贯彻于分析整个“灵宝经目录”,而是认为有一个实际存在的元始系和仙公系的分野。

[30] 大渊忍尔《论古灵宝经》,《道家文化研究》第13辑,第493页。

[31] 《云笈七签》,第52页。

[32] 《六朝道教史研究》,第135-136页。

[33] 关于“三分”之义,刘屹两处说法不同,一处说“'三分’即十分之三”(《六朝道教古灵宝经的历史学研究》第228页),一处认为是33%(前书第242页)。

[34] 大渊忍尔《道教とその经典》,创文社,1997年,第88页;王承文《汉晋道教仪式与古灵宝经研究》,第633-637页。柏夷的观点見前引王承文书及刘屹《六朝道教古灵宝经的历史学研究》第151页的转引。

[35] 《十三经注疏》,中华书局,1980年,第916页。

[36] 《道藏》,第33册,第736-737页。

[37] 长孙无忌等《唐律疏议》,中华书局,1983年,第183页。

[38] 除了明言分成几份外,还有一种用法是上下文中隐含了分成几份的意思,如《十六国春秋》卷二五《前燕录》:“皝以牧牛给贫家,使佃苑中,公收其八,二分入私。自有牛而无地者,亦佃苑中,公收其七,三分入私。”这里八二、七三相对,隐含了分成十份的意思。但《灵宝经目序》“出者三分”显然不属于这种情况。

[39] 《道藏》,第9册,第874页。

[40] 《道藏》,第6册,第161页。

[41] 《道藏》,第34册,第628页。

[42] 《道藏》,第24册,第813页。

[43] 学者或据《洞玄灵宝升玄步虚章序疏》谓该经最初仅今本第一部分和十首步虚吟,其说当不确。王承文已做辨析(参《汉晋道教仪式与古灵宝经研究》,第499-500页)。这段关于灵宝经传授谱系的内容反复出现于六朝多种道经中,恐怕没有直接证据证明《玉京山步虚经》的这段是唐初才加入的。

[44] 《云笈七签》,第93页。

[45] 王明《太平经合校》,中华书局,1960年,第359-360页。

[46] 《道藏》,第33册,第668页。

[47] 《道藏》,第17册,第840页。

[48] 《云笈七签》,第52页。

[49] 《六朝道教古灵宝经的历史学研究》,第207页。

[50] 《道藏》,第9册,第839页。《太上洞玄灵宝授度仪表》中有“自从叨窃以来一十七年”一句,大渊忍尔认为指领受灵宝经17年(《道教とその經典》,第69-71頁),这是正确的。该书的时代应该与《灵宝经目序》的元嘉十四年(437)相距不远。

[51] 刘屹认为:“这个卷数很可能是在《授度仪》成书多年以后,因为元始诸经的卷数已经从最初的'出者三分’增长到21卷,甚至更多,所以陆氏本人到晚年,或是其他后世道士,都有机会用后来较多的卷数来取代早期所记的较少卷数。”(《六朝道教古灵宝经的历史学研究》,第236页)但这显然全是推测,没有证据,也不太可能找到证据。

[52] 关于“三十五分”与“三十五天”的梳理,可参路旻《晋唐道教天界观研究》,兰州大学博士学位论文,2018年,第48-49页。

[53] 参《元始无量度人上品妙经四注》卷三,《道藏》第2册,第226页。为“三十五分”作解释的还有很多,但大多不出这两种说法。

[54] 《道藏》,第19册,第680页。

[55] 《道藏》,第31册,第1页。

[56] 《道藏》,第34册,第153页。

[57] 《道藏》,第17册,第813页。

[58] 详郜同麟《浅谈早期道经的文本层次问题——以太上洞玄灵宝诸天内音自然玉字为例》,《世界宗教文化》2019年第1期。

[59] 小林正美早已指出“元始旧经”三十六卷的说法是基于“三十六这一数字,在道教中是神圣的数字”,参《六道道教史研究》,第145页。

[60] 《六朝道教史研究》,第158页。

[61] 《六朝道教古灵宝经的历史学研究》,第206页。

[62] 《六朝道教史研究》,第135-136页。

[63] 《六朝道教古灵宝经的历史学研究》,第209页。

[64] 《汉晋道教仪式与古灵宝经研究》,第647页。

[65] 《大正新修大藏经》,第52册,第545页。

【作者简介】郜同麟,中国社会科学院文学研究所副研究员,研究方向为敦煌文献、经学文献。

相关链接:

郜同麟丨S.2081《太上靈寶老子化胡妙經》考論

郜同麟丨丝路宗教文化视域中的敦煌本《老子化胡经》

郜同麟丨從單疏殘抄本看《禮記正義》的演變郜同麟丨《老子中经》新探郜同麟丨《靈書紫文經》新考郜同麟丨《禮記正義》校讀叢札郜同麟丨《禮藏》本《禮記正義》勘誤郜同麟丨《太上洞玄灵宝智慧罪根上品大戒经》考——兼论陆修静目录“未出一卷”和“卷目”问题郜同麟丨《禮記正義》整理前言郜同麟:《禮記正義》校讀記郜同麟:淺談寫本文獻學在傳世文獻校勘中的作用——以《禮記正義》爲例郜同麟:敦煌吐鲁番道经残卷拾遗“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

- 0001

- 0000