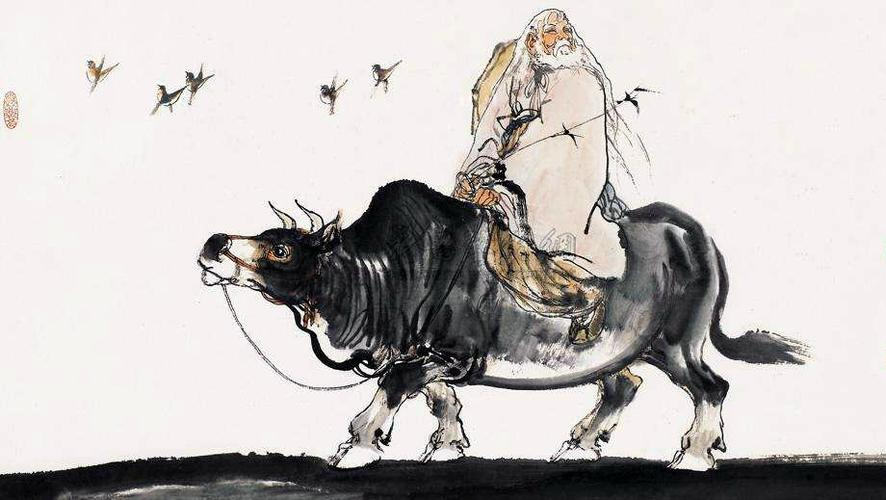

道家哲学,永恒的养生主题

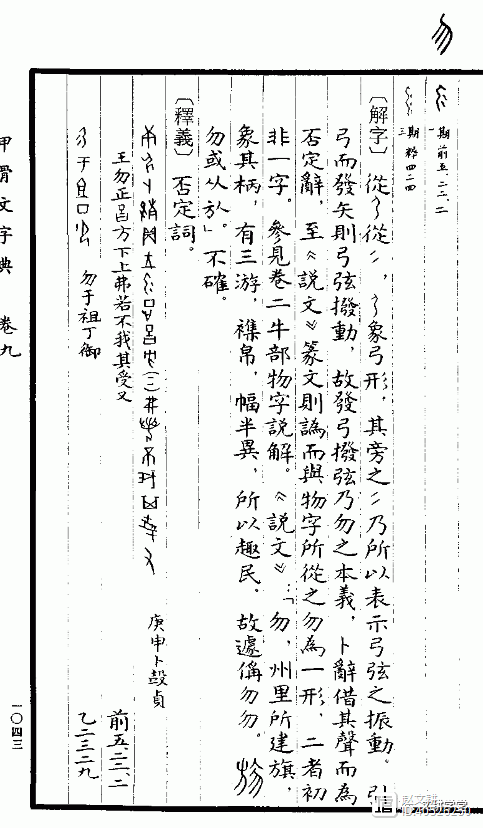

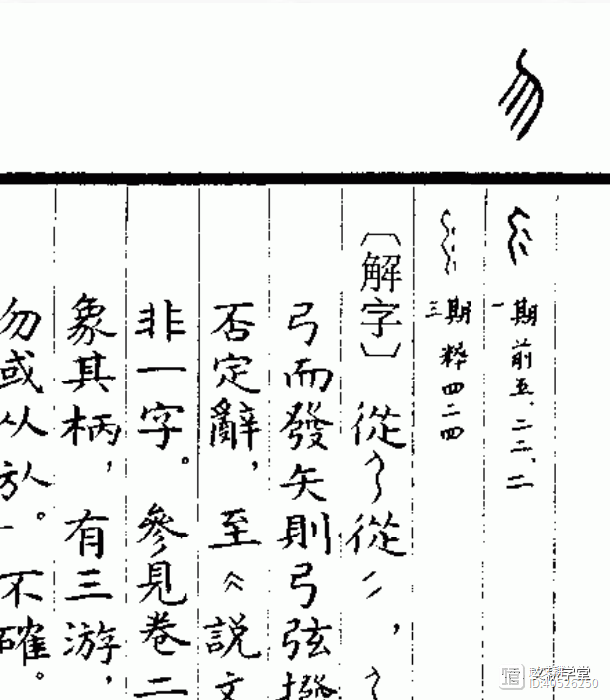

自古以来,人们把养生的理论和方法叫作“养生之道”。其实,“养生”一词,最早见于《庄子》内篇,第三篇《养生主》有言 “缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”

医道同源互生,中医养生理论的形成与道家哲学密不可分,道家核心思想 “道法自然” “虚无无为”“冲气为和”“崇阴尚柔”等都对中医养生的理论体系和原则内容产生了巨大影响。

先哲老子在《道德经》中说:“故贵身于天下,若可托天下”;“万物莫贵于人”的观念就是对贵人重生思想的诠释。中医养生理论体系就是建立在道家“贵生”思想的基础上的,并一直贯穿始终。

养生根基——气化自然,阴平阳秘

对于生命的构成,中医理论以“气一元论”“阴阳学说”为基础,均受益于道家对世界本源的认识。

《道德经》曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。 ” 万物追根溯源均由“道”产生。

其又言 “万物负阴而抱阳, 冲气以为和” ,由此推断, “道”具象为气,气分阴阳为二,阴阳为“万物之纲纪”, 二者调和,万物才得以生存,人亦是如此,故《素问·调经论》中对于健康人有这样的定义:“阴阳匀平,以充其形,九候若一,命曰平人。 ”

养生之道的第一遵循便是“阴平阳秘,精神乃治”。 顺应天地阴阳之变化,内观自我精神的平衡和五脏六腑的调顺,才能更好地生存,如若违背阴阳,则会出现“气逆”“气闭”“气结”“阴阳偏盛”“阴阳互损”等病理状态,为调阴阳之偏颇,应采用“热者寒之”“寒者热之”“虚则补之”等中医治病法则。

养生原则——重生轻物,顺道而生

“贵生”的另一内涵“重生轻物”,则要求人们认识并处理好外界与自我的关系。

“重生”强调保持“自我” 的自然,“自然”可理解为顺道而生,需要“自我”顺应天地之道和社会规律之道;“轻物”并非指轻视外在物质,而是不被物质所左右,不因利益而忘了养生之初衷,这与中医养生追求的整体调护一脉相承。

顺应自然, 天人合一

中医养生要求人们顺应自然法则,这是道家“道法自然”思想的延续。“道法自然”就是一切以顺应自然为运行法则。 《河图帝视萌》中“侮天时者凶,顺天时者吉。 春夏乐山高处,秋冬居卑深藏” 就强调了四季所需的不同养生要求。

《黄帝内经》中也给出了具体的调护法则:春发陈,夏蕃秀,秋容平,冬闭藏。 顺应季节变化调整饮食起居, 逆之则会伤害到相应的脏腑之气, 轻辄当季发病,重则邪气蛰伏于体内,非其时而发其病,如夏之寒变、秋之皆疟、冬之飧泄、春之痿厥。

由此可见,人应与自然相统一,天人合一,这是第一层面的“重生”。

2. 顺应规律,无为而为

老子提出“上善若水”,认为最好的处世原则就像流水一样滋润万物,却与世无争,平静时“无所为”,外界有变化时“无不为”,可根据万物之棱角,变幻出适应其特点的模样,这就要求人 们顺应社会发展的规律,用柔和、淡泊的态度与人交往,保持内心纯净,以不变应万变。

正如《道德经·第五十章》中提到“盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被甲兵;兕无所投其角,虎无所用其爪,兵无所用其刃。 夫何故? 以其无死地”——善于养生的人,不会在路上遇到犀牛老虎的攻击, 在战场中也不会受伤, 是因为他们明晓危险存在的地方, 善于利用规律,巧妙避开危险,从而能够保全自己。

中医养生强调除了顺应自然环境的规律外,还需顺应社会的规律。 社会环境赋予了人类社会属性,人的社会属性既要求人具有良好的自身修养,又能和谐地处理好人与社会的关 系,这样才能保证养生的全面性 。 拥有良性的社会关系、积极的心理调节机制、安居的物质条件才能利于养生,这是第二层面的“重生”。

顺应自我,适欲恬淡

“轻物”则是道家“适欲” 思想的实践要求。 “适欲” 的标准是满足正常欲望和基本需求,其目的是养生。

道家对非“适欲”的两种表现,过与不及均持否定态度,更是对前者进行严厉批评 。 “适欲”并不是让欲望肆意妄为,而是在不克制基本需求的基础上对欲望不抱有更多的贪念。

《道德经·第五十二章》说:“塞其兑,闭其门,终身不勤。开其 兑,济其事,终身不救。 ”也就是说,塞上欲望的孔穴,那么终生都不会有烦忧之事,如若为了感官之欲而行事,则终生无药可救。

老子意在告诫人们不可过分追求外界物欲,利欲熏心只会迷失真我,对外物的过度思虑则会劳形伤身,背离养生之道。老庄认为, 那些仅满足于饱腹而非口腹之欲,选择安定淡然生活 的人才能称之为“圣人”,所以提倡恬淡虚无、清净内守的精神生活,摒弃五光十色的外界诱惑。

中医养生吸纳了道家的“轻物”思想,主张减少对物欲的杂念, 关注内心世界的富足,才有《黄帝内经》“虚邪贼风,避 之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”的铿锵底气。

养生方法——全生全德,动态修养

“全生全德”是“贵生”思想的行动指南,它与中医 “治未病” 的养生法则有着极为密切的联系。 《庄子· 养生主》:“可以保身, 可以全生, 可以养亲, 可以尽年。 ”

1. 精神内守,物为心役

“全德”是先秦道家对于恬淡虚无的精神世界提出的要求。 老子注重提升人的品德,认为宁静致远的心境和崇高的思想境界不光有助于养生,还能延续人对社会的价值,“死而不亡者 寿”,这才是长生不老的终极意义。

想要精神内守,就要掌握“守静笃”“致虚极”的养生方法。 老子提倡“守静”,将平静看作各种运动状态的趋向,只有修炼内心的平静,才能洞察世间万物之“道”,才能“没身不殆”。

中医养生之道也同样强调精神的调养,在此基础上提出人的精气神是养生的关键,气的正常运行是人体生命活 动的根本,精是人体营养物质的总和,神是人体生命活动的最高形式,三者附于健康的形体,缺一不可。

调食益气,节欲保精

在饮食方面,老庄主张清淡的饮食习惯,清淡的内涵包括食物取自天然,并保持原本的味道。 老子认为“五味令人口爽”,过于浓重的味道会使人的味觉败坏, 久之会麻痹自己的食欲。 老子的观点给了中医食养很大的启发,《黄帝内经》指出过食酸、苦、甘、辛、咸五味,会对人体五脏六腑产生相应的损害,同时也发出“饮食淡薄之多寿也”的感叹, 印证了道家追求饮食清淡的长寿秘诀。

在房事上,道家秉持着节欲保精的养生方法,“欲 不可纵”是中医房事养生的基本准则。 《素问·上古天真论》也明确指出:“不知持满,不时御神……起居无节,故半百而衰也。 ”善于养生的人必不会随意损耗肾精,若纵欲过度就易致阴精亏竭,导致人的早衰 。 强调了节欲保精的重要性。

导引吐纳, 持之以恒

导引是把躯体运动与呼 吸自然地融合为一体的肢体运动 。 导引首次作为一个特定词出现,是在成书于战国时期的《庄子》中 。 先秦道家十分重视导引、吐纳的养生和治病作用,《庄子》中将导引呼吸作为养生的关键。

《庄子·刻意》中有云:“吹呴呼吸,吐故纳新……此导引之士,养形之人,彭祖寿考者之所好也。 ”可见,保持气的调畅是提高生命力的关键。 后世很多著名的健身功法均受自老庄导引吐纳之智慧,如华佗的“五禽戏”、马王堆出土的“导引图”,以及胎息图、八段锦、太极拳等。

另外, 老庄主张在日常点滴小事中养成一些保健习惯, “见小曰明”,认为能从细小的事物中觉察养生的方法才是明智之举。 后世医家葛洪将老子之言具体化,提出了“清晨建齿三百过者永不摇动”“龙导虎引”“胸经龟咽”等日常保健技巧,更是提醒后人,养生保健不是一朝一夕的事,持之以恒、日复一日地积累才能收获持久的健康。

总之,养生源于贵生, 贵生指导养生,道家极具个人主义色彩的“贵生”思想在中医养生之道上留下了浓墨重彩的一笔。其倡导平衡阴阳以调整自我,顺应自然以保全自我,恬淡无为以净化自 我,追求精气神的保养、饮食的克制、导引吐纳的坚持,这些重视个体生命价值的养生之道,给现代人改善亚健康的身体状态、烦闷贪欲的精神生活、日夜颠倒的作息规律带来了希冀。

- 0000