【连载】中国各朝代的服饰与妆容——明朝

服饰篇:

明朝(1368年―1644年 )是夹在蒙古族建立的元朝和满族建立的清朝之间的,中国历史上最后一个由汉族建立的大一统中原王朝。由明太祖朱元璋建立,初期建都南京,明成祖时期迁都至北京,传十六帝,共计276年。

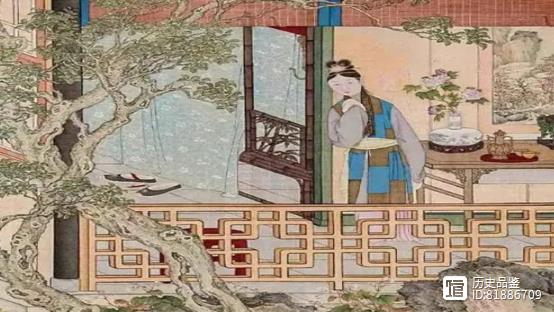

明朝建国初期明太祖朱元璋曾说:“昔帝王之治天下 ,必定制礼, 以辨贵贱, 明等威,是以汉高初兴,即有衣锦绮穀、操兵乘马之禁。历代皆然。近世风俗相承,流于奢侈,闾里之民服食居住与公卿无异。贵贱无等,僭礼败度,此元之所以失败也。”可见,在朱元璋的心中,元朝失败的根本原因是礼制的崩坏。服饰作为必需品,对于维护“礼”、区分等级起着重要作用。其试图建立一个“贵贱之别,望而知之”的等级森严的明王朝。明太祖朱元璋根据汉族的传统,“上承周汉,下取唐宋”,重新制定了服饰制度。明朝服饰集汉、唐、明三朝服饰特色,进一步强化了“十字形”的平面结构,袍、衣、袄均为整幅料子对合,成“一剪法”。

(图片来源于网络)

市场的壮大,推动明朝扎染纺织业的兴起、扩大。同时在服饰工人的努力下,各式媒染剂的应用及普及也使扎染剂的色彩更加丰富。据《天工开物》记载:明朝服装扎染颜色最盛的时期,多达五十几种。同时明朝不仅注重颜色的多,在服饰颜色的搭配上也十分得手,制造出了不少优美服装。江南蚕桑生产和丝绸织绣技艺空间提高,也为服饰精细加工准备了条件,因此明朝服饰仪态端庄,气度宏美,是中国近代服饰艺术的典范。同时使当时的人们会在衣料的纹样和图案中寄托自己美好的愿望,如牡丹花形饱满,象征富贵;葫芦、葡萄藤蔓不断生,象征子孙繁衍长盛不衰;莲花出淤泥而不染,象征纯洁。不过根据明朝的服饰规定,商贾等行业的百姓不得穿上等布料所制成的衣物且衣物上不允许有绣花纹样,只有贵族和官宦人家才可以在衣物上织金或绣花。

(图片来源于网络)

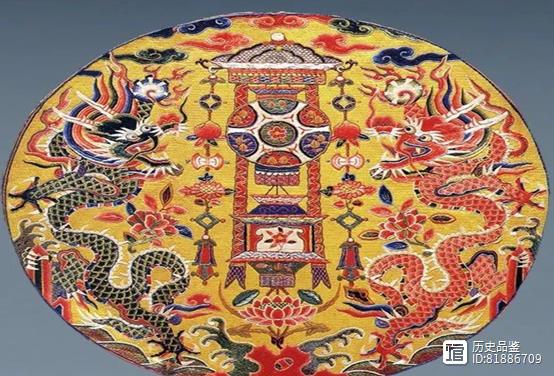

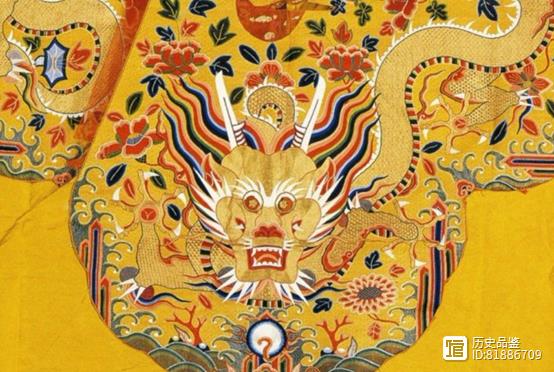

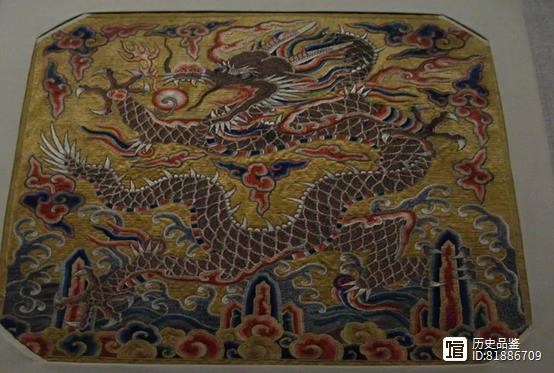

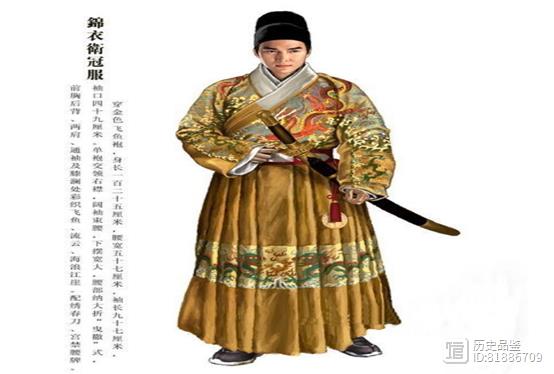

孔府旧藏明朝服装,其纹样不管是织就还是绣成,均华丽精美。尤其是吉服部分的纹样,更具有特殊的意义。无论是蟒、飞鱼、斗牛还是麒麟,这些纹样远远看上去都和龙有几分相似,其分辨的方法在于细微之处:龙和蟒的区别在于爪的数量是五还是四;飞鱼和蟒的不同在于尾巴是鱼尾还是火焰;蟒和斗牛的区别关键看角是直还是弯;麒麟与其他几种纹样比较好区分,但蟒化的麒麟还要看其独特的牛蹄才能够确认。

(图片来源于网络)

明朝初期平民的服饰要求简洁朴素、衣料简单、色彩单调而且要贵贱有别,在服装色彩上,官民不许用元色、大红、鸦青、黄色和紫色等;衣料上不许用金绣、绫罗、锦绮、丝等高级的织物 ,只许用绸、 绢、素纱等;农夫许戴斗笠、蒲笠随便出入市井。明中前期的服饰风格是较为整齐划一的。服饰色彩以布料的本色为主,偶见青、黑色,都是很低调的颜色,基本上没有非常艳丽的颜色。其次就是外来服饰对明朝时尚的影响。中后期更是出现了前朝从未有过的诸如“立领”、大量使用纽扣等流传至今的款式特征,从元蒙时期的辫线袄子腰围部分,就有钉纽扣的形式,纽扣应当源自中国少数民族,明朝则开始流行。纽扣多为金属质或玉质子母扣;其作为主要系结物之一,代替了几千年来的带结。衣领也从宋朝的对领蜕变成以圆领为主。同时是僭越之风慢慢兴起,市井民众穿着随意越级现象常有,民间女子也多穿色彩鲜艳,华丽的服饰;甚至皇帝也是僭越之风的推动者。

明朝虽然对阶级等级十分看重,但整个社会风气是相当自由的,人们可以自由议论,朱元璋的画像也可以在市场上自由的流通。因此明朝对于服饰的追求也以宽大、舒适、行动自由为主,因此明朝盛行宽袍大袖的穿衣风格。在体型上,“丰肉微骨”再次受到重视。

明朝史籍中留下正式名称的男子巾帽就不下40种,其中的唐巾、晋巾、席帽、万字巾、二仪巾、东坡巾、折角巾、华阳巾等是承继前朝。同时明朝许多男子流行的发式是明太祖首创的。明廷规定士庶佩戴四带金,后来改为“四方平定巾“,象征国家太平。“网巾”,是一种系束发髻的网罩,多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。网巾的作用,除了约发以外,还是男子成年的标志。一般衬在冠帽之内,也可直接露在外面,有象征国家法令齐全的意思,还有”六合一统帽“即“瓜皮帽”,也就是用罗帛裁出六瓣,或八瓣布片缝合的小帽,下加帽檐,帽顶用水晶、香木装饰,很象剖成半边的西瓜,入清剃发后,为适应新发型,”瓜皮帽变矮,清式“瓜皮帽”后来几乎被西方人当作中国典型的帽子。

(图片来源于网络)

盘领衣即圆领的长袍,因其领形似盘,故名盘领衣。皮扎是十分简便粗糙的皮履,多为北方人穿用,江南则可穿蒲草编的鞋子。头顶方巾,身穿盘领长袍,脚蹬皮扎,是明初平民男子最为普遍的装束。然而这种用行政命令硬性规定的千篇一律的穿戴方式并不能维持长久。至洪武末年,民间服饰已悄悄地“巧制新样”,此后男装便日渐丰富了起来。查诸史籍,明朝200多年间,男子服式变幻繁多,其中流行最为普遍的有以下十几种:直缀、罩甲、、衫、褡护、裤褶、程子衣、裤、褂、裙、衫等。

直裰据说是宋朝开始有的一种家居常服,多为僧侣穿着。但到了大明,一看这衣服不错,便流行于文人、士大夫之间。直裰的领型为交领,宽袖或窄袖,衣身两侧开衩,无摆。这种袍子衣身宽松,衣长一般到脚面,袖子肥大,袖长一律过手,四周则镶有宽边。当时流传这样的民谣:二可怪,两只袖子像布袋。因这种宽松服装表现儒雅之风是很合适的,但不易劳作,所以民谣把它看作可怪也不足为奇。头上戴的被称为“老人巾”,顾名思义,其多为耆老所戴,然儒士等亦有戴着,因为它饱含着“为人民服务”的思想。《识小录》中说:“耆老头巾如儒冠,而冠顶正方,向后如'民’字样。”明时僧道亦服。明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰,时称蓝袍。

(图片来源于网络)

罩甲,是超短袖、对襟或大襟,长度在膝下到足背之间,衣身紧窄的式样。

中单用玉色纱或线罗制作,领、袖、衣襟等处施红色缘边,领缘织有黻纹十三个。蔽膝深青色,材质亦纻丝、纱、罗随用。正面织翟纹三行,每行两对,翟纹上下间以小轮花,一共四个。蔽膝四周施青赤色缘边,饰金织或彩织云龙纹,上端缀系带一对。

(中单,图片来源于网络)

明朝妇女虽无“时式妆“之说,但潮流风气也极多变,上衣和裙的长短贬抑时常,衣式亦窄亦宽。四方服饰,都仿京师。以江南秦淮曲中的装束为最,以淡雅朴素为尚,被认为是当时的时尚装束。贵族妇女戴饰满金银珠翠的高冠,上着大袖衫,对襟合领衫,长至膝下;下着长裙,一般绣有缠枝花纹。裙子的装饰有缂丝、画裙、插袖、堆纱大红绿绣花。普通妇女的礼服按规定只能穿紫色粗布,不许用金绣;袍衫只能用紫、绿、桃红等浅色,不允许用大红、鸦青及黄色。至于鞋履,妇女大多缠足,鞋子弯曲尖小,俗称“弓鞋”。

明朝女子的衣裙在中国历代服饰中,样式最丰富,制作最精致,色彩搭配也最为和谐。明朝妇女的服装主要有窄袖短衫、比甲、长裙、袄、禙子及霞帔等,同时又增加了彩绣的云肩。衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装,都有严格的规定,大体分礼服以及常服。合领对襟大袖的衫袄为贵族妇女所穿,平民妇女一般穿直领对襟小袖。

云肩也叫披肩,是围脖子一周,佩戴在肩上的装饰物。明朝女子习惯在裙子外,罩一件背子衫或是云肩。

(图片来源于网络)

明朝还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋朝将它列入礼服行列之中。明朝服用此式较为普遍,它的形状宛若一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得高贵挺拔。古代留存至今的资料之中,大部分是宫廷中命妇的着装形象。命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都会有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹;三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹;五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹;六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹;八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

(图片来源于网络)

比甲是无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲,其样式通常较后来的马甲要长,一般长至臀部或至膝部,有些更长,离地不到一尺,罩在衫袄之外。据说产生于元朝,初为皇帝所服,后来才普及于民间,转而成为一般妇女的服饰。《元史》:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰'比甲’,以便弓马,时皆仿之。”从形象资料来看,元朝妇女着比甲的确不太多。直到明朝中叶,才形成一种风气,大多也是青年妇女所穿着。

上袄,又叫衫,以交领为主,宽大的蝴蝶袖,袖缘窄,左侧系带固定袄身两侧,下摆略宽大。

褙子又简称为背子,是大众化的服饰,样式继承宋朝,上至皇宫贵戚,下至黎明百姓皆可以穿着,主要分合领和对襟两种,但是贵妇与平民穿戴有一定等级制度;凡对襟大袖,通常为贵妇的礼服;凡对襟小袖,则通常为普通妇女的便服。宽袖背子,只在衣襟上,以花边作装饰,并且领子一直通到下摆。窄袖背子,则袖口及领子都有装饰花边,领子花边仅到胸部。褙子样式承袭于宋朝,到了明朝有一定的修缮,衣长与裙齐,左右腋下开禊,衣襟敞开,两边不用钮扣,有时以绳带系连。

(明朝背子,图片来源于网络)

翟衣 ,深青色,材质纻丝、纱、罗随用。衣为直领,大襟,右衽,大袖敞口,领、袖、衣襟等处施以红色缘边,饰金织或彩织云龙纹样。衣身织有翟纹十二行,每行用翟十二对,应为一百四十四对,但因衣服的大襟与小襟交叠,可能有四对翟纹重复,故《明会典》中称“凡一百四十八对”。大襟及左袖的翟纹朝向右边,小襟及右袖的翟纹朝向左边,后身翟纹应与前身对称,但方向相反,即背缝两侧翟纹均面向袖口。翟纹之间装饰有小轮花,为圆形花朵,外有白色连珠纹一圈。每行纹样均为翟纹与小轮花交错排列。翟衣身长至足,不用裳。

(图片来源于网络)

如果说色彩搭配显示了高超的美学修养,那么水田衣则显示了卓越的缝纫机巧,明朝末年妇女中流行的水田衣是用许许多多零星的织锦缎料拼合而成的,形似袈裟,这些锻料色彩不同,图案不同。在开始时还比较注意匀称,各种锦缎料都事先裁成长方形,然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥,织锦料子大小不一,参差不齐,形状也各不相同。所以拼制起来的服装色彩斑斓,形如一块块水田,水田衣有一种奇特的美学效果,是完整的衣料无法比拟的,而且取材容易,制作简单,受到了明末女子的普遍喜爱,后来多用于童装,也称“百衲衣”和“百家衣”。据说在唐朝就有人用这种方法拼制衣服,王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。

(图片来源于网络)

明朝的女裙姿彩纷呈、出奇更新,近300年中,究竟有多少种样式实在难以计数。仅就大体而言,从质料上分有绫裙、绵裙、罗裙等;从工艺上分有画裙、插绣裙、堆纱裙、蹙金裙等;裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不明显。至崇祯初年,裙子多为素白,即使刺绣纹样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作为压脚。

上襦下裙的服装形式,是唐朝妇女的主要服饰,在明朝妇女服饰中仍占有一定的比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但是并不明显。至崇祯初年,裙子多为素白,即使刺绣纹样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作为压脚。裙幅初为六幅,即所谓“裙拖六幅湘江水”;后用八幅,腰间有很多细褶,行动辄如水纹。到了明末,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,微风吹来,色如月华,故称为“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”,一般在中间打几个环结,然后下垂至地,有的还在中间串上一块玉佩,借以压裙幅,使其不至散开而影响美观,作用与宋朝的玉环绶相似。

明朝女服,与唐朝相比,衣裙比例明显倒置。此是由于明朝中后期,气候变冷,一年中寒冷的时间比较长,于是上衣逐渐变长至膝盖,裙子也不可能再束于上衣之外,而是被上衣遮盖,此即“袄裙”。又称衫裙或裙袄、裙衫。

在美不胜收的明朝女裙中,最能代表明人裁制工艺和审美情趣的当数凤尾裙和月华裙。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。裙幅初为六幅,这是遵循古仪,即所谓“裙拖六幅湘江水”;到了明朝末年,裙幅始用八幅,腰间细褶数十,行动辄如水纹,很是好看。到了明末,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,轻描淡绘,色极清雅,微风吹来,色如月华,故称“月华裙”。此外,还有用绸缎剪成大小规则的条子,每条绣以花鸟图纹,另在两边镶以金线,称凤尾裙;有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,裙腰左右两端缝有系带,裙摆宽大。取名“百褶裙”。

(月华裙,图片来源于网络)

因为明制袄裙的下裙也有很多的类别,无论是褶裙还是马面裙,都是极其好看的。马面裙为两片裙身分离、裙子有前后四个裙门,两两交叠,既端庄又便于行动,是明清两代非常流行的款式,目前认为其来源于宋朝两片裙。其中以织或者绣表现出的则称为“襕裙”。马面裙两侧有褶,褶大而疏,裙腰左右两端缝缀有系带,裙腰细窄,裙摆宽大,裙摆绣有装饰或花纹。极佳的垂坠感使其行走时摇曳生姿又不觉轻佻,将女子的秀美婉约与大方稳重完美的糅合。马面裙的褶分为喇叭褶(梯形褶)和平行褶,喇叭褶多数搭配宽裙门,平行褶则搭配窄裙门,不过,这也不是一定的规则,仅仅是通常情况。当然,马面裙也是可以分为很多的类别的,这样的分类主要是在马面裙的质地上面。有的马面裙是纯色的,看上去相当的淡雅,有的马面裙则是织金的,看上去端庄富贵。还有一些马面裙呢,则是妆花的,看上去就更加华丽一些了。除此之外,还有明满褶裙,即两片裙身分离,裙头共腰,每片裙片打满褶子的一种裙。

(马面裙,图片来源于网络)

明朝元宵节有走百病的风俗,即妇女在十六日夜结伴出游走桥摸门钉,一般穿白绫袄(衫)或白裙。

明朝的女子们在穿着汉服的时候,是非常注重上袄和下裙的搭配的。一般来说,上袄有长袄和短袄两种。长袄搭配马面裙,相对于短袄而言,长袄的搭配,能够让整体看起来更加的华丽,更加的端庄。而短袄和下裙的搭配,则会更加显得年轻,更加清新活泼一些。

明中期以后,天下安定,休养生息。生活富足使宽仁行政成为人心所向,良工巧匠使华美奢侈成为服饰新潮。用于时令节日、寿诞、筵宴、婚礼等吉庆场合的“吉服”呈现出了新的特点。吉服式样繁多,有圆领、直身、道袍、贴里、袄裙等;用色明朗,多用大红等喜庆色彩;纹饰繁缛,常采用吉祥图案或应景题材,其文化意蕴深厚。其中,蟒纹一类的高等级纹样,被朝廷用作赏赐的荣誉象征。吉服大量运用提花、妆花、织金、刺绣等工艺技术,绚丽多彩,是技术与艺术完美结合的典范。

(图片来源于网络)

明朝汉服的另一个特色,是襟上佩饰物,并且十分醒目,都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的,叫“坠领”,系在前襟的,叫“七事”,走起路来有响声的,叫“禁步”。这些佩饰,统称“杂佩”。另有一种特别的佩饰,在一条金链上,以环相连挂着四件小物:镊子、牙签、耳挖(挖耳勺)、小刀,均是妇女的生活实用品。

(七事,图片来源于网络)

旧制民间多用布履,有镶履,为二镶三镶之制,色用青蓝或红绿为朝鞋。今履用纯红,及冬色镶者少用。又有道鞋、毯鞋、靴头鞋,其面浅而稍阔者曰董鞋:有彩线组为花者,为网绣鞋,亦有纱制,衬以皮金者:有裂布而组之,为布条鞋。”

元璋规定:凡文武百官上朝和办公时,一律要戴乌纱帽,穿圆领衫,束腰带。从此,“乌纱帽”成为官员的一种特有标志。这一时期,官员的品级以服色、冠上的梁数、所持场板以及所佩的绶带作区分。洪武二十三年,指定文武官员常服的长度:文官,白领至裔,去地一寸,袖长过手,复回至肘,公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸,袖长过手七寸。洪武二十四年,朝廷对官吏常服作了新的规定,凡文武官员,不论级别,都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子,文官用飞禽,武官用走兽,以示区别。明朝的官服不像宋朝由政府统一制作分发,而是由各级官员按照自己的等级自制。根据规定,高品官可穿下品服,而下不得越上。文官还好,都能遵守制度,而武官却没那么循规蹈矩,他们往往穿公侯伯及一品官服,五品以下的,不仅穿的人极少,连制造的人都几乎断绝了。皇帝服饰有冕服、通天冠、皮弁服、武弁服、常服等。而说到明朝男性官员的服饰,其主要有三种:朝服,公服及常服。

明朝官服中,最有特色的,是用“补子”表示品级。补子,是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。平常穿的圆领袍衫,则凭衣服长短和袖子大小,来区分身份,长、大者,为尊。

(明朝补子,图片来源于网络)

幞头,在明朝已经成为统治阶级的专用头衣。常服中的幞头称“乌纱帽”,前低后高,圆顶,翅钝圆,帽内用网巾束发。这时幞头的角的变化更加多样,有向上折的、有向外展的、也有相交或弯曲的。帝王所用幞头名“翼善冠”,折角向上。不仅皇帝戴,一般官员也戴,后来人们将乌纱帽当作官位的代称。

(图片来源于网络)

冕服是明朝皇帝、皇太子及亲王、世子、郡王的礼服和祭服,其中皇帝冕服的等级最高,用于祭祀天地、宗庙、社稷、先农及登极、正旦、冬至、圣节、册拜等重大礼仪场合。

冕,又称平天冠,由綖板、旒、冠武、玉簪等组成。綖板用桐木制作,前圆后方,覆绮于外,上为玄色,下为红色。长合周尺二尺四寸,宽一尺二寸,前后各垂十二旒。旒以五彩丝线为缫,每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色玉珠十二颗,缫上有结,使玉珠之间相隔一定距离。綖板下为长条形玉衡,用以承托綖板并固定在冠武上。玉衡两端垂充耳一对,充耳用玄紞,系黈纩和白玉瑱各一颗。冠武是冠的主体部分,圆筒形,用竹丝编成胎,再冒以皁纱。冠武上饰长方形金池一对、葵花形金簪纽一对、缨纽二对及金条若干。朱缨从冠武两侧缨纽处向外穿出,系结并虚悬于颔下。玉簪自右向左插在冠武的金簪纽内,簪首呈正方形。另有朱纮一根,一端系在冠武左侧玉簪上,再从颔下绕至冠武右侧,仍系于玉簪上,余端下垂。

玄衣,皇帝冕服上衣用玄色,故称玄衣,交领、大袖,领、袖、衣襟等处施本色缘边。明朝冕服继承了传统的十二章纹饰,玄衣上织日、月、龙、星辰、山、火、华虫、宗彝八章。日月皆圆形,日纹红色,在左肩,月纹白色,在右肩。龙在两臂,均为升龙。星辰在背,用五颗小圆星,五色。山在星辰之下,为并列的五座山峰。火、华虫、宗彝在两袖,每种纹样各用三个,竖行排列。火为红色火焰,在上;华虫形似锦鸡,五彩羽,红腹,居中;宗彝在下。宗彝是敞口杯形祭器,用一对,上饰虎、蜼,虎尾较短,蜼尾较长,左袖宗彝饰虎纹,右袖宗彝饰蜼纹。

(图片来源于网络)

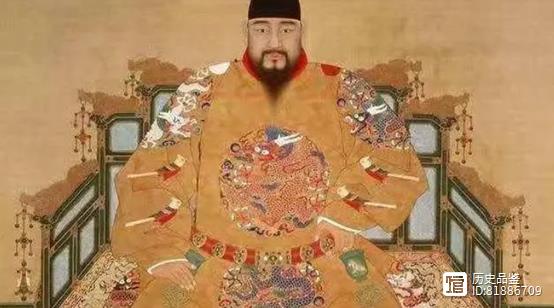

而平时上朝穿盘领窄袖黄袍,袍的前后及两肩各绣金龙,分四团龙袍,八团龙袍和十二团龙袍。据记载,当时在江南专门有织龙袍的织户,织造工艺非常繁复,南京云锦研究所还保留着这种织造工艺和古老的织机,1977年他们复制出了与明皇陵出土的襕袍完全相同的龙袍,即使在现代,工匠们一天也只能织六、七厘米的长度,一件龙袍的料大约需要织二百七十多天。

(图片来源于网络)

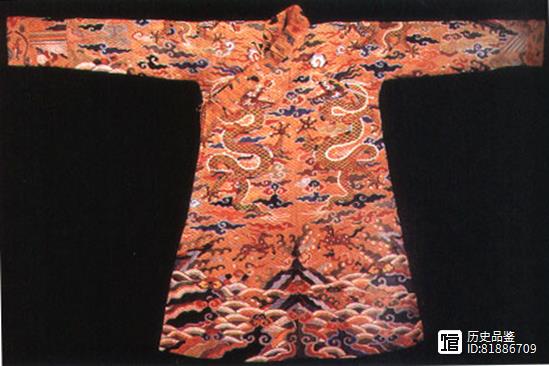

明朝晚期金地缂丝孔雀羽龙袍。周身绣满龙的纹样。从服装的样式来看,样式为斜领袍,为皇帝的便服。龙的图案从上古发展到明朝,经历了无数次的变化。总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。明朝的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。

(图片来源于网络)

皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣,衣上加霞帔,红罗长裙,红褙子,首服特髻上加龙凤饰,衣绣有织金龙凤纹。明朝后妃在大典上要戴凤冠,凤冠以金银铜等金属丝网为胎或者竹篾作为骨架,衬以罗纱,并挂有珠宝流苏,它有两种基本的形式:一种是后妃所戴的礼冠,上缀点翠凤凰、龙等装饰,龙凤嘴中常衔着珠花,下垂至肩;另一种是普通命妇所戴的彩冠,上面不缀龙凤,仅缀珠翟、花钗等,但习惯上也称它为凤冠。

(图片来源于网络)

玉佩形制与皇帝所用相同,两组,每组有珩一件,顶部系金钩;瑀一件,在珩之下;琚一对,在瑀左右,饰描金云纹;玉花一件,在瑀之下;璜一对,饰描金云纹;冲牙一件,在玉花之下;玉滴一对,在玉花之下、冲牙左右。自珩以下用丝组穿玉珠五串连接各饰件。珩、瑀、玉花、冲牙皆饰描金龙纹。玉佩下有小绶一对,颜色、纹样与大绶相同。大绶为长方形,用黄、赤、白、缥、绿五彩织成,纁色织物衬里。大绶上垂织带六条,也称作“小绶”,颜色与大绶五彩相同,分成三组编结,悬挂玉环二枚。

《周礼·考工记》云:“谷圭七寸,天子以聘女。”明朝皇后礼服使用玉谷圭,长度合周尺七寸,尖顶、平底,圭身两面均刻有谷纹。谷纹为竖行排列的凸起状圆点,象征谷芽,取“谷以养人”之意。下部套有黄绮,用黄色金龙纹玉圭袋盛纳。慈圣太后冠服中有“白浆衣玉谷圭一枚”。

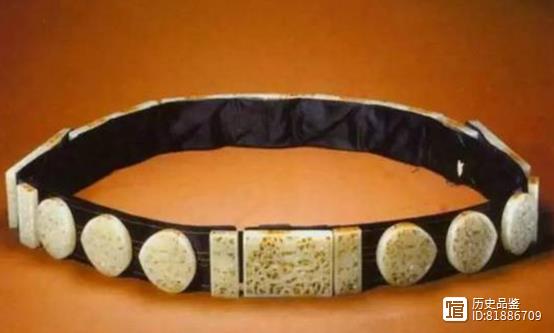

玉革带 ,《明会典》记载:“玉革带,青绮鞓,描金云龙文。玉事件十、金事件四。”革带为一整条,内衬皮革,外用青绮包裱,饰描金云龙纹。革带上所缀金、玉事件具体所指尚不清楚。

朝服,实际上是一种庆典礼仪服,以袍衫为代表,着云头履,以冠鹤革带区别官品高下,对佩绶、笏板也做了规定。明朝官吏朝服,不分文武,都戴梁冠。以冠上梁数辨别等级,其制有一梁至八梁不等,公、侯、伯及驸马梁冠,另加貂蝉笼巾,笼巾呈四方形,前后附金蝉或玳瑁蝉。公爵冠上还插有雉尾。凡一品以下官员,朝服只戴梁冠,不用貂蝉笼巾,在梁冠的顶部,一般还插有一支弯曲的竹木笔杆,上端联有丝绒作成的笔毫,名为“立笔”,实际上是仿照汉朝的“簪笔”制度。

(图片来源于网络)

麒麟袍为官吏的朝服。麒麟是一种自古以来就有的传说动物,它形状像鹿,牛尾马蹄,所以是辨识度最高的一种纹饰。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松,前襟的腰际横有一下打满裥。所绣纹样,除胸前、后背两组之外,还分布在肩袖的上端及腰下。另在左右肋下,各缝一条本色制成的宽边,当时称“摆”。明朝太监刘若愚《酌中志》一书,就专门叙述到这种服饰。他说:“其制后襟不断,而两旁有摆,前襟两截,而下有马面褶,从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样,按规定,都有一定的制度。《明史·舆服志》称:正德十三年,“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色,一品斗牛,二品飞鱼,三品蟒,四、五品麒麟,六、七品虎、彪;翰林科道不限品级皆与焉;惟部曹五品下不与。”

(图片来源于网络)

公服,简言之就是面见皇帝时的礼服。明朝穿公服的官吏,其制为盘领右衽,袖宽三尺。玉制束发冠及带扣、带钩。束发冠是用金累丝造,嵌以睛绿珠石,有四爪蟒龙盘绕,冠下加额子,插以长雉羽、朱缨。另外,还有玉制的束发冠等。凡遇驾出游幸围猎,内臣太监戴之。戴此冠时穿窄袖绒衣,束小玉带。

公服虽然吸收了唐朝品色服的特点,但少了一种颜色——紫色。因为明朝皇帝姓朱,故以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,从此紫色在公服中被废止。明朝还修改了唐朝以花径大小和几何纹来区别品级的服装纹饰,一律改为以花径大小来区别。袍服所用的纹样及颜色,因级别而异:一至四品,用绯色;五至七品,用青色;八至九品,用绿色。纹样也不一样,一品用大朵花,径五寸;二品用小朵花,径三寸;三品用散花,无枝叶,径二寸;四[品五品用小朵花,径一寸五分;六[品七品用小朵花,径一寸;八品以下,无花纹。以上服饰,与展脚幞头搭配,多用于重大朝会。

(图片来源于网络)

刚开始时,常服与公服相同,戴乌纱帽、穿圆领衫、束腰带,文官的袍衫为一尺阔大袖,武官为了行动方便,袍衫为窄袖。之后继续修定,洪武二十四年增加了补子图案,定制后基本稳定。据《明会典》记载补子图案——公、侯、驸马、伯:麒麟、白泽。文官一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品鸂鶒,八品黄鹂,九品鹌鹑;杂职练鹊;风宪官獬廌。武官一品麒麟,二品狮子,三品豹,四品虎,五品熊罴,六品獬豸,七品彪,八品犀牛,九品海马。又规定品官常服的衣料,只能用杂色贮丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔,不许用玄、黄、紫三色,也不许织绣龙凤纹样,如有违犯禁令者,罪及染织工人。

祭服系官员在陪同皇帝祭祀郊庙、社稷时所穿着,是祭祀活动的专用服饰。一至九品官的上衣都是白纱中单,上装是皂领缘青罗衣,下装是赤罗裳,赤罗蔽膝,颈挂方心曲领,其余冠带、佩饰与朝服相同。

曳撒,样式为前身上下分裁,下身部分两边打褶子,中间则是马面样式,在两旁有耳,后身上下通裁,如直身之样式。这是一种下摆有密集竖褶的交领长袍,源自元朝蒙古人的质孙服之一的断腰袍,是明朝内使太监、校尉、百官、贵胄甚至帝王骑乘、宴饮、游乐、礼乐等场合穿着的服装, 并在民间广为流传,成为元朝蒙古族服饰中对后世影响最大的一种。在明朝曳撒这种服饰名称很多,主要有质孙、辫线袄子、辫线袍、腰线袍、校尉衣等等,其中既有元朝传到明朝的称谓,也有在明朝时才出现的称谓。同时,还可以根据曳撒所绣的不同纹饰,演化出不同的称谓,如蟒衣、飞鱼服、斗牛服等。没错,曳撒在明朝还起到了清代黄马褂一样的“赐服”作用。

(图片来源于网络)

赐服的获得有三种途径,第一种,少数朝臣有功于朝廷或名人后裔,因他们业绩优秀或身份特殊受到高于自身品级官服的特别赏赐。第二种,赐给宫中宦臣。以蟒服为赐服下赐臣属,并不是首先从大臣开始的,而是从宦官开始的。《明史·舆服志》引《大政记》:“永乐以后,宦臣在帝左右,必蟒服。”第三种,赐外蕃之王《明史·舆服志》赐琉球中山王皮弁,玉圭,麟袍,犀带。

三种常见赐服中,蟒服是最尊贵的。蟒服与皇帝所穿的龙衮服相似,本不在官服之列,而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。蟒与龙相似,惟独爪有所不同。龙是五爪,蟒是四爪。明朝只有皇帝及其亲属可穿五爪龙龙纹服,明朝后期有的重臣权贵也穿五爪龙衣,但称为“蟒龙”。

(图片来源于网络)

飞鱼服是赐予蟒服的一种赐服,明人所称的飞鱼,并不是自然界里拍打翼状鳍滑行于水面的那种鱼类,而是一种龙头、鱼尾、有翼的神话动物。《山海经》记载这种“文鳐鱼”身如鲤鱼而有灰白色花纹,有鸟翼,白头红嘴,常于夜间飞行在西海、东海,叫声似鸾鸟,是“见则天下大穰”的祥瑞。后世在《山海经》的基础上不断强化飞鱼的特性,至宋朝《太平御览》已称它身长丈余,有如蝉翼般的多重羽翼,将其更加神兽化了。飞鱼服上的飞鱼形状似蟒,比龙稍短,有角,长有鱼尾、双翼,有腹鳍一对,与龙、蟒常以云纹为背景不同,飞鱼通常以水波纹为背景,也不会作吐珠、喷火之类的飞龙样式。其实飞鱼服并非锦衣卫专属服饰,而属于二品官的赐服。锦衣卫的正二品都指挥使和都督佥事兼锦衣卫指挥使,才能穿飞鱼服。

(图片来源于网络)

斗牛原指天上星宿“斗宿”和“牛宿”,属北方玄武七宿,斗宿六星排列如斗,一般称其为南斗;牛宿六星状如牛角,古称牵牛,著名的牛郎星就是牛宿六星之一。斗牛的纹样从尊贵程度来讲,又要次于飞鱼之服。清纳兰性德 《渌水亭杂识》卷二记:“ 明朝翰林官,五品多借三品服色,讲官破格有赐斗牛服者。”

麒麟服为最次的赐服,一般给四品官吏的赐服。

只有锦衣卫是个例外,按照服制规定,锦衣卫堂上官在视牲、朝日夕月、耕耤、祭历代帝王时会穿大红蟒四爪龙衣、飞鱼服;在祭太庙社稷时,则穿大红便服,以其特异的服制彰显出锦衣卫是皇帝身边不同于一般文武大臣的特殊存在。

燕服即忠静服,所谓“燕”,指的就是燕子,燕子筑巢屋下,安然居住。因此,从先秦开始,就以燕子的意象来指代归家闲居的生活状态和生存空间。“燕服”则是官员在非工作状态的日常闲居时私下里穿着的便服。作为明朝服制的一部分,法定的燕居之服是到了明后期才被确立的。当然,朝廷自有规定,但官员们在工作时间之外究竟如何穿着,就不一定会认真遵从燕服的规定了。皇帝希望“虽燕居,宜辨等威”,但士大夫们有时候在朝堂之外刻意穿着农夫渔隐等“野服”,表现出一种出世的身份感受和人生冀望。

明朝胄甲,明朝军士服饰有一种胖袄,其制:“长齐膝,窄袖,内实以棉花”,颜色所为红,所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟,以便乘马。作战用兜鍪,多用铜铁制造,很少用皮革。将官所穿铠甲,也以铜铁为之,甲片的形状,多为“山”字纹,制作精密,穿着轻便。兵士则穿锁字甲,在腰部以下,还配有铁网裙和网裤,足穿铁网靴。

(图片来源于网络)

明朝衙门皂隶杂役穿青色布衣,交领、窄袖长袍,下打密褶,腰间系束红布织带。地位更低的,穿青衣外罩一件红布马甲,腰系青丝带。

青袍、大帽和儒巾都是举人、监生的正式首服。《七修类稿》卷八上记载:“洪熙中,上问着蓝衣者何人?左右以监生对,上曰:教着青衣好看,乃易青圆领也。”因为皇上觉得青色好看,便教举人们都改穿青袍了。《三才图会》中说:“国初高皇幸学,见诸生班烈日中,因赐遮荫帽,此其制也,今起家科贡者则用之。”皇上爱护咱们读书人,就叫我们带了个大帽,免得风吹日晒,感激涕零啊。

明朝官员的腰带,是明朝服饰中的重要角色,按品级佩戴。明朝除了朝服的革带后面没有玉块外,其他类的玉带镶嵌的带銙的数量不少于20块,这些玉板加起来长度超过人的实际腰围,所以明后期很多腰带都虚悬在腰部,俨然变为装饰,取其严正威严之意。玉带的重量很大,为了减轻重量,很多腰带采用雕刻的方式,使玉带既美观又轻便。

(图片来源于网络)

京剧起源于我国清朝时期,在服饰上的配置与其它传统戏剧一样,追求夸张、繁杂之风。京剧虽然出生于满族领导的清王朝但其服饰却是继承明王朝。王侯将相宁有种乎,京剧中“箭蟒”对明朝“蟒袍”的借鉴。并且明朝服饰的优秀之处也远不止于此,在经过时间的检验,以及人心的喜爱以后,其不仅纵向发展还横向延伸。朝鲜半岛与我国的文化交流在我国古代由来已久,其中朝鲜半岛服饰文化历经宋元以后,在明朝的交流中得以形成自己民族的特色。朝鲜半岛在与明朝的交往中也深受其影响以服饰制度定尊卑等级制。

妆容篇:

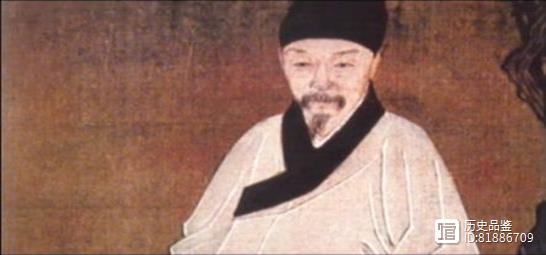

朱元璋建立明王朝以来,推行唐宋旧制,消除过去北方游牧民族带来的各种影响和演变,着力恢复大汉文化。因此当时的审美深受儒家思想的影响,女子的素雅妆容占主导地位,大众的审美延续宋朝喜欢清秀,典雅的风格,因此女子妆容大多都是清秀温婉,也是从明清开始,小巧伊人成为大多女生追求的美丽。明朝画家唐寅就曾说过“鸡蛋脸,柳叶眉,鲤鱼嘴,葱管鼻子”这大概就是那个时代对于美女子的标准。而说到明妆,与唐妆的夸张不同,它精致到每一个细节,崇尚清淡、雅致、低调奢华有内涵。与清朝相差最大的是明女脸颊色彩偏亮,唇色自然。整体而言,明妆是最符合现代审美观的。从另一个角度来说,明朝女子的淡妆妆效一定程度上体现了明朝美妆产品生产技术的提高。

(图片来源于网络)

明朝的妆粉就相当于现在的粉底了,明朝特有的两种妆粉第一种“珍珠粉”,实际上是用紫茉莉花仁提炼而成,紫茉莉,因为会结出地雷一样的黑色果实,所以也有人称其为“地雷花”,黑色果实里面包裹的白色物质,就是用来制作妆粉的原料。《金瓶梅》二十九回提有提到“将茉莉花蕊儿搅酥油、淀粉”,是粉与油混合的常用的调粉方法。这样混合使用之后,脸部会更加光泽、滋润。另一种用玉簪花与胡粉混合的称为“玉簪粉”。玉簪粉则是提取了一种名为“玉簪花”的花仁,和胡粉结合而成的妆粉。古人用粉很讲究,因为珍珠粉易干,所以秋冬用玉簪粉,而玉簪粉过了冬就失去香味,于是立春之后又换回珍珠粉来用。

(玉簪花,图片来源于网络)

另外明朝多以水银制粉,还有一种品质更佳的玉华花粉。《释名》曰:“粉,分也。研米使分散也。”米粉作为最早的傅粉材质,制作时要选择精细的纯米,将其研碎。贾思勰的《齐民要术》中详细记载了其制作步骤。还有一种材料——铅粉在明朝亦有使用,宋应星的《天工开物》中有对铅粉制作方法的说明,并且宋应星还补充说道:“揸妇人颊,能使本色转青。”以铅傅面,虽能使肤色妍丽,长期使用也会令人皮肤受损。还有是用花、草等植物研制而成的粉,如南宋末年陈元靓《事林广记》中记载的宋朝流行的“玉女桃花粉”,“去风刺,滑肌肉,消瘢点,驻姿容”,由益母草、石膏粉制成。

“胭脂花粉”固定搭配,明朝很流行“桃花妆”和“酒晕妆”。在李时珍的书《本草纲目》中,明朝的胭脂分为四种:一种是红蓝花粉染胡粉而成,一种是山胭脂花汁染粉而成,一种是山榴花汁制成,还有一种是紫矿染棉而成。在胭脂里加入牛髓、油脂等,就做成了胭脂膏。最古怪的是,有些女子还会将鱼鳞贴在脸上,以遮盖色斑。宋应星的 《天工开物》亦载:“紫粉,红色,贵重者用胡粉、银朱对和,粗者用染家红花滓汁为之。”可见不同身份的人所用粉的材质也有所不同。明朝女性对于胭脂的使用方法,不尽相同,一般和粉搭配使用。有的先以粉傅面,然后在涂抹胭脂,有的将两者混合后,直接涂抹。

一般妆粉都是一层一层涂上去的,用粉扑的比较多。粉扑多为丝绵制品,也叫香绵、绵扑。明人陈铎写了一首《胭粉铺》歌,描述了城市中专门卖胭脂花粉的店铺:铅华光净蜡膏新,闺阁传闻,农妆常见倚衙门,休错认;金马记来真。花容月面添风韵,更休提樊素樱唇。粉晕妍,脂香润,古来曾论,红粉赠佳人。

另外为了让五官更加立体,手法上流行“三白法”,即在额、鼻和下颚三个部分晕上夸张的白粉,就是把隋唐“额间翠钿、眉梢斜红、唇边笑靥”变成白色。这样的化法,目的是使脸部的立体效果更加明显,跟现在的“高光”化妆法应该是差不多。

(图片来源于网络)

在画眉方面,明朝沿用了过去画眉的产品“黛石”。为了达到更精致的美妆,用以书写的油烟墨也被用来画眉。善于研发制作的明朝人,甚至在后期也制作出一些专门的画眉墨,例如铜黛,青雀头黛等;铜黛就是绿色的铜绿,青雀头黛大概是深青灰色。原产于波斯的螺子黛,可以画出青蓝色眉毛,极为珍贵。明朝刘侗《帝京景物略》有记载:“西堂村而北,曰画眉山。产石,墨色,浮质而腻理,入金宫为眉石,亦曰黛石也。”描述的正是用以制作画眉的石料。

明朝已有简单的修眉,或用线绞,或用刀削。那时候主要的眉形有:娥眉、翠黛、卧蚕、捧心、偃月、复月、筋点、柳叶、远山、八字。曹雪芹在《红楼梦》里关于描写王熙凤为“一双丹凤三角眼 ,两弯柳叶吊梢眉”。“吊梢眉”是形容眉毛又弯又细,实际上,这样的眉型也正是明朝女子最钟爱的。著名画家唐寅所绘的《王蜀宫妓图》,完美展现了当时明朝女子细长的柳叶眉和凤眼。明朝女子追求凤眼之美,会把眼睑的眼线条画深画长,以达到风目之下盈盈眼波的效果。

明张萱《疑耀》写道:“后周静帝时,禁天下妇人,不得用粉黛,令宫人皆以黄眉墨妆。墨妆即黛,今妇人以杉木炭研末抹额,即其制也。”以木炭研成粉末涂于额头之上,源于过去的黛眉妆,这种“黑妆”可能是明朝最奇特的妆容了。除此之外,明朝妆容并无现代人眼里的“奇葩”之处,整体趋于简约清淡。

明朝女子涂的口红其实就是胭脂,但是得先将胭脂用水化开,再拿一把小的刷子,蘸取胭脂来画唇妆。另外也有沿袭唐朝以来的使用工具,以檀色注唇。明朝流行的唇妆比较自然,虽然也是樱桃小口。但基本是按照唇形勾勒,如同花瓣一般。也就是像现在的咬唇妆,整个唇部的妆容的打造让女生显得秀气并小巧惹人怜爱,轻轻地莞尔一笑,便展现风情倾倒众生。

(图片来源于网络)

没有女人不爱香,而明朝主要使用香囊,里常填塞的是兰草。在夏天将兰草叶子采摘下,用酒浸泡后晒干,添些舶来香料,充实在布囊或丝囊中。

明朝的女性喜欢涂指甲,倾向于红色,常用的素材就是凤仙花,还有金凤花,也被叫做“指甲桃”。平时会佩戴香囊,通常都是用兰草填充,在夏季的时候将兰草叶子采摘下来,用酒浸泡后晒干,再添加些舶来香料,塞进香囊中就制作而成了。这在当时属于奢侈高档品,不是普通人能够拥有的。

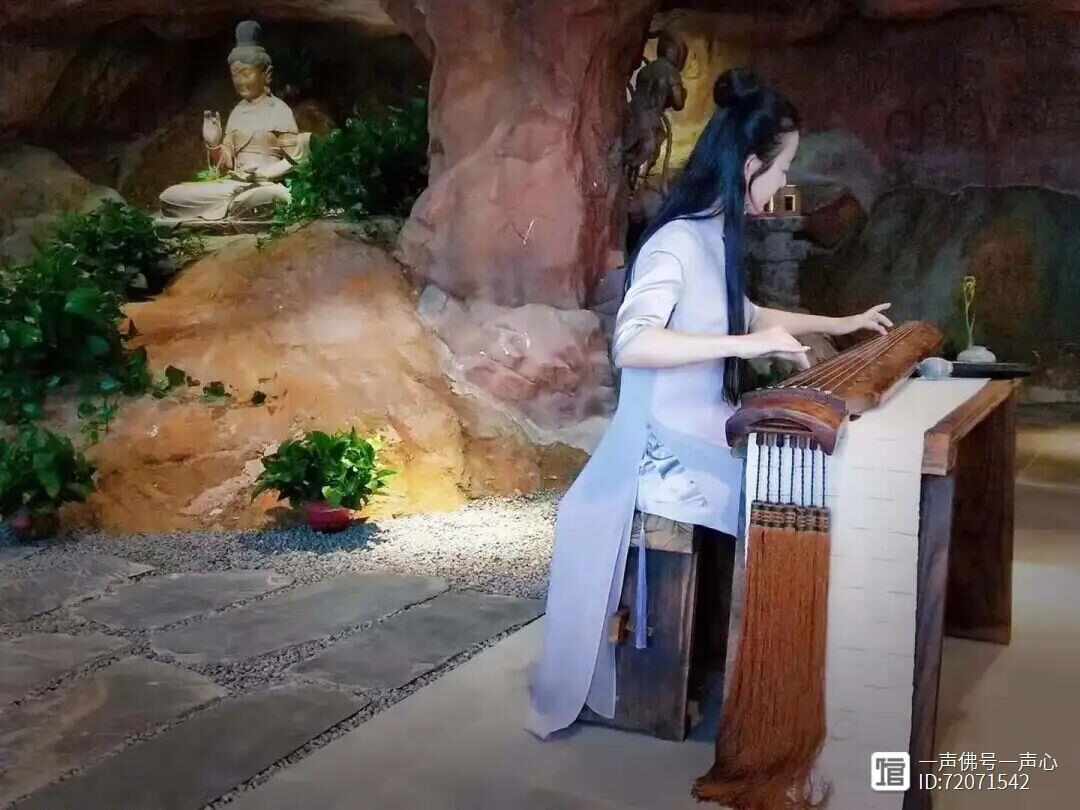

相比鹅黄、花钿等一些繁复的妆容配饰,明朝女子的配饰则与妆容相得益彰,如步摇、珠钗、发簪,更凸显女子的温婉柔美。宴之前帮助梳绾发型、簪插首饰,从中亦可见明朝女性饰物之繁多以及女性对仪容外表的重视。发型上选用交叠式发髻,简单自然,并且逐渐往低发髻发展。比如桃子髻和少女小髻,都是少女常用的发饰类型,比较有代表性。梳理的方法一般都是将头发盘成扁圆状,发髻或像桃子、或歪向一边,髻后交叠隆起,另有数个小鬟微微倾侧,呈现俏皮的感觉。从明朝笔记的记载中可以了解到明朝女性发髻包括坠马髻、螺髻、流苏髻、挑心髻、牡丹髻、鹅胆心髻、挑尖顶髻等多种式样。

(图片来源于网络)

明朝女子在装扮上的特点就是审美重点从发髻转移到首饰。明朝的女子发饰恢复唐制,可以用金银等金属打造。明朝的手工业十分发达,工匠们制作金银饰品的工艺,名曰累丝。这种明朝的手工艺绝活,使首饰的造型更加立体,可使用最少的原料制成最繁复的构图,同时也让金银本身变得柔和轻盈。还有许多支不同材质的发饰,统称头面。虽然这种发髻的梳理流程繁杂,但是美观度绝对是一等一的。

已婚女子的发髻大多罩在一种编制的金属“䯼髻”里面,发髻本身不再有什么花样,所有的风景都集中附着于䯼髻的簪钗插戴上。簪钗包括分心、挑心、顶簪、满冠、掩鬓等,珠光宝气,雍容华贵。还有一些女性崇尚自然之美,以花饰发。明朝的头面在前朝的基础上,每一种零件都有特定的造型、名称和位置,形成了一整套规范化的插戴规律。简单点说就是包括了簪子、可以用来垫高颅顶的梳子、插在最中间鲜艳的装饰、和形成动感美的珠子,还有就是抹额,细分下来那讲究的地方就多了。头面所用的饰品不是插在头发里,而是插在一个叫鬏髻的、类似于“假发套”上,这是明朝头饰的一大特色。假髻,又称鬏髻,为明朝宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻,民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古,制法为先用铁丝编圈,再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴,在一些首饰店铺,还有现成的假髻出售。

(图片来源于网络)

虽然明朝明令禁止胡衣、胡服,但在饰品上受到伊斯兰文化元素的影响,在设计过程中用各色宝石来装点镂空金饰,还是有异域风采的时尚。因西域在明朝并未被纳入版图,所以玉石类的配饰价格变得昂贵。后永乐年间郑和下西洋后,将海外特产的红蓝宝石等高档宝石带回,嵌宝石的金银发饰逐渐引领了新的风潮。她们在饰品造型上更喜欢有趣味性的元素,比如像用蝴蝶、乌龟、蝉、兔等作为装饰或主体。

女性的饰物包括头饰、手饰、颈饰、足饰等多部分。作为女性服饰中增益女性之美的一部分,在笔记中也有记载。如《客座赘语》中介绍的饰耳之物有耳环、耳坠、耳塞三种样式:耳饰在妇人,大曰“环”,小曰“耳塞”,在女曰“坠”,古之所谓“耳珰”也。体现了明朝女性饰物式样繁多、华美精巧的特点,也反映了明朝女性独特的审美倾向。而且明朝第一次把耳饰的形制正式纳入皇家服饰制度规范,从此耳饰在历史上正式拥有姓名。

(图片来源于网络)

头箍,又名“额帕”。明朝无论老妇、小女都是非常盛行的。一说头箍是从原“包头”演变而来,最初以粽丝编结而成为网住头发而已,初时尚宽而后行窄,其实用性为束发用,并兼之装饰性,取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明朝始有。

当时还出现一个新兴职业,类似于现在的造型师,要负责妆容、发饰、服饰的搭配,叫做“插黛婆”。她们经常跟在雇主身边,簪子带了歪了及时的整理,出汗了要及时的补妆,可以说贵妇们一丝不苟的形象都是出自于她们之手。

参考资料:

扶娟 .《传统文化视阈下的明制汉服创新研究》

漫阅科技.《明朝服饰有哪些特点》.自媒体

小庄游梦 .《汉服之明朝女装》.自媒体

此为【连载】文章,感兴趣欢迎关注哦!

- 0000