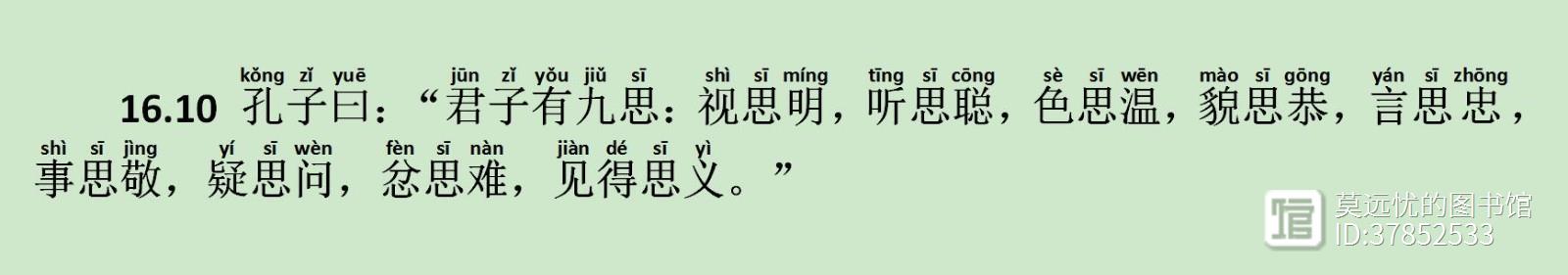

《季氏篇》16.10 孔子曰:君子有九思

16.10 孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”

【注释】

▲思:思考、分析、考虑。

▲视思明,听思聪:明和聪指的是分析对错,明辨是非,不能人云亦云,道听途说。《颜渊篇》12.6 子张问明。子曰:“浸润之谮,肤受之愬,不行焉,可谓明也已矣。”

▲色思温,貌思恭:脸色温和,态度谦虚恭敬。《泰伯篇》8.4曾子曰:“君子所贵乎道者三:动容貌,斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。”

▲言思忠,事思敬:《卫灵公篇》15.6 子张问行。子曰:“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦,行矣。”

▲疑思问:《卫灵公篇》15.16 子曰:“不曰如之何,如之何者,吾末如之何也已矣。”

▲忿思难[nàn]:“难”指痛苦和伤害。愤怒的时候要保持冷静,克制自己的情绪,思考一下自己的言行所带来的后果,不要使双方都受到伤害。《颜渊篇》12.21 子曰:“一朝之忿,忘其身,以及其亲,非惑与?”

▲见得思义:《宪问篇》14.13公明贾对曰:“义然后取,人不厌其取。”

【译文】

孔子说:“君子要思考九个方面:看的时候要明辨是非,听的时候要分析对错,神色要温和,态度谦虚恭敬,言语要忠信,做事要认真负责,有疑问要知道请教他人,生气的时候要考虑后果,保持冷静,见到利益要考虑是否合乎道义。”

【学而思】

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,君子视听言动,为人处事都要慎重地思考,做到谦恭有礼,多闻多问,慎言慎行。

【知识扩展】

《贞观政要·卷一·政体第二》:贞观四年,太宗问萧瑀曰:“隋文帝何如主也?”对曰:“克己复礼,勤劳思政,每一坐朝,或至日昃,五品已上,引坐论事,宿卫之士,传飧[sūn]而食,虽性非仁明,亦是励精之主。”太宗曰:“公知其一,未知其二。此人性至察而心不明。夫心暗则照有不通,至察则多疑于物。又欺孤儿寡妇以得天下,恒恐群臣内怀不服,不肯信任百司,每事皆自决断,虽则劳神苦形,未能尽合于理。朝臣既知其意,亦不敢直言,宰相以下,惟承顺而已。朕意则不然,以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待?岂如广任贤良,高居深视,法令严肃,谁敢为非?”因令诸司,若诏敕颁下有未稳便者,必须执奏,不得顺旨便即施行,务尽臣下之意。

【译文】贞观四年(公元630年),太宗问大臣萧瑀:“隋文帝是一个怎样的君主?”萧瑀回答说:“隋文帝能够克制自己,遵守礼教,又能勤勤恳恳地处理朝政。每次上朝议事,直到太阳西斜还不下朝。对五品以上的朝廷官员,都要与他一起坐谈国事,对于负责宿卫任务的武士,则要把晚饭送到岗位上让他们进餐。虽然他的品性算不上仁慈明智,但也算得上是一位励精图治的国君。”太宗说:“你只知其一,不知其二。隋文帝这个人,他生性极为精察,但不明事理。不明事理就难免观察不清,极为精察就容易过滤多疑。又因为他是欺负孤儿寡母得到天下,所以他时常害怕群臣内心不服,不肯放心任用文武百官,每件事都要亲自决断,虽然看起来很勤恳,身体也憔悴,但是未必能把事情都办得合情合理。朝臣知道他的用意,也就不敢直接进言。宰相以下的官员,只是秉承他的旨意而已。我的看法却不是这样的,因为天下是那么广阔,人民是那么众多,事情是那么千头万绪,必须变通处理,要把这些事情都交给各部门的官员让他们商议,宰相再统一筹划,觉得事情办得妥当后,方可上奏执行。怎么能让日理万机的皇帝一个人独自裁决。假如一天裁决十件事,可能会有五件事处理得不适当,裁决正确的当然很好,但是裁决错误的又会产生什么后果呢?这样日积月累,年复一年,错误越积越多,国家怎么能不走向灭亡呢?哪里比得上广泛选择贤良之才,让他们管理各项政事,而国君居高远虑,严格执行法令,谁还敢胡作非为呢?”于是诏令各官署,如果朝廷诏令颁布下来发现有不妥当的地方,必须坚持议奏,不得顺从旨意而随便施行,务必尽到做臣子的责任。(视思明,听思聪。)(13.2先有司,赦小过,举贤才。)

《资治通鉴·唐纪十·唐太宗贞观七年(公元633年)》:上问魏徵曰:“群臣上书可采,及召对多失次,何也?”对曰:“臣观百司奏事,常数日思之,及至上前,三分不能道一。况谏者拂意触忌,非陛下借之辞色,岂敢尽其情哉!”上由是接群臣辞色愈温,尝曰:“炀帝多猜忌,临朝对群臣多不语。朕则不然,与群臣相亲如一体耳。”

【译文】太宗问魏徵:“众位大臣的上书多有可取,等到当面对答时则多语无伦次,为什么呢?”魏徵答道:“我观察各部门上奏言事,常常思考几天,等到了陛下的面前,则三分不能道出一分。况且行谏的人违背圣上的旨意触犯圣上的忌讳,如果不是陛下语色和悦,怎么敢尽情陈述呢?”于是太宗接见大臣时语言脸色更加温和,曾说道:“隋炀帝性情多猜忌,每次临朝与群臣相对多不说话。朕则不是这样,与大臣们亲近得如同一个人。”(色思温,貌思恭。)

《资治通鉴·唐纪六十八·唐懿宗咸通十一年(公元870年)》:秋,八月乙未,同昌公主薨。上痛悼不已,杀翰林医官韩宗劭等二十余人,悉收捕其亲族三百余人系京兆狱。中书侍郎、同平章事刘瞻召谏官使言之,谏官莫敢言者,乃自上言,以为:“修短之期,人之定分。昨公主有疾,深轸圣慈。宗劭等诊疗之时,惟求疾愈,备施方术,非不尽心,而祸福难移,竟成差跌,原其情状,亦可哀矜。而械系老幼三百余人,物议沸腾,道路嗟叹。奈何以达理知命之君,涉肆暴不明之谤!盖由安不虑危,忿不思难之故也。伏愿少回圣虑,宽释系者。”上览疏,不悦。瞻又与京兆尹温璋力谏于上前;上大怒,叱出之。

【译文】秋季,八月乙未(十五日),同昌公主病死。唐懿宗极为痛苦,悲伤不已,竟下令杀翰林院医官韩宗劭等二十余人,并将他们的亲族三百余人全部逮捕,关押在京兆监狱。中书侍郎同平章事刘瞻召请诸谏官,请他们上言劝谏,但谏官竟没有一人敢进谏,刘瞻只好自己上言,认为:“生命的长短,每个人都有定分。昨天公主患有疾病,受到陛下深深的慈爱,医官韩宗劭等为公主诊断治疗时,只是希望能将病治好,施展了多种医术和药方,不能说是不尽心,但人的祸福难移,竟然不能妙手回春,各种医术未能奏效,当时医官们的情状,也是值得哀怜。但因此怪罪医官,用刑具收捕医官们的家属老幼三百余人,致使朝野议论纷纷,群情沸腾,道路上也常听到人的叹息声。知天命达人理的君主,何至于要遭到肆行暴虐不明事理的诽谤呢!大概是由于居安不忧虑危难,愤怒时不思常理的缘故吧。希望陛下能回心转意,宽大并释放这些无辜被捕的人。”懿宗看到刘瞻的疏文,很不高兴。刘瞻又与京兆尹温璋在朝堂当面力谏,唐懿宗勃然大怒,喝令刘瞻、温璋退出朝堂。(忿思难)

- 0000