当我们说「仙居」时,就不能只说「杨梅」!

▲ 摄影/朱成

没有吃过杨梅的夏天,就像没有尝过野菜的春天、没有闻过桂花香的秋天,一定带有遗憾。好在,现在我们基本都实现了“杨梅自由”。今年还没吃过杨梅的童鞋举个手🙋作为“入夏第一果”的杨梅已接近尾季,然而网络上关于浙江人对杨梅有多执着的话题热度却不减,“梅完梅了”。“中国杨梅看浙江,浙江杨梅看仙居。”能称作“中国杨梅之乡”的地方有很多,而“中国杨梅第一县”,只能是仙居。“以东为首,以仙为魁”,堪称仙居杨梅中的王者。

吃完黑炭吃荸荠,吃完荸荠吃东魁。可是等一下,你对“仙居”的了解,不会只有杨梅吧?当我们说“仙居”时,就不能只说“杨梅”;如果你写“仙居”,那就不能只写“仙居”。你要写那江南最玄妙的仙境——神仙居,你要写那被喻为“幽谷溪流”的永安溪,你要写新石器时代的下汤文化遗址,你要写那“一人得道,鸡犬升天”和“逢人说项”的成语,你要写那国家级非遗仙居针刺无骨花灯,你要写仙居八大碗和地道的咸酸饭……

1

仙气:

神仙居,落入人间的仙境

山不在高,有仙则名。山里有缭绕的云雾,有神秘的洞府,有清澈的甘露。那里聚天地之灵气,集日月之精华,是令人向往的秘境。所以仙住在哪里?仙山之中。仙人住在哪里?山里。最有力的证明就是,有“仙山”一词,却没仙海、仙河。再看看“仙”这个字,人 山。东汉末年刘熙的名物学著作《释名》说:“老而不死曰仙。仙,迁也,迁入山也。故制其字,人旁作山也。”可见修仙,一定得进山才行。而仙山,也成了仙世界的代名词。仙山里,藏着的是另一个宇宙。

横屏观看

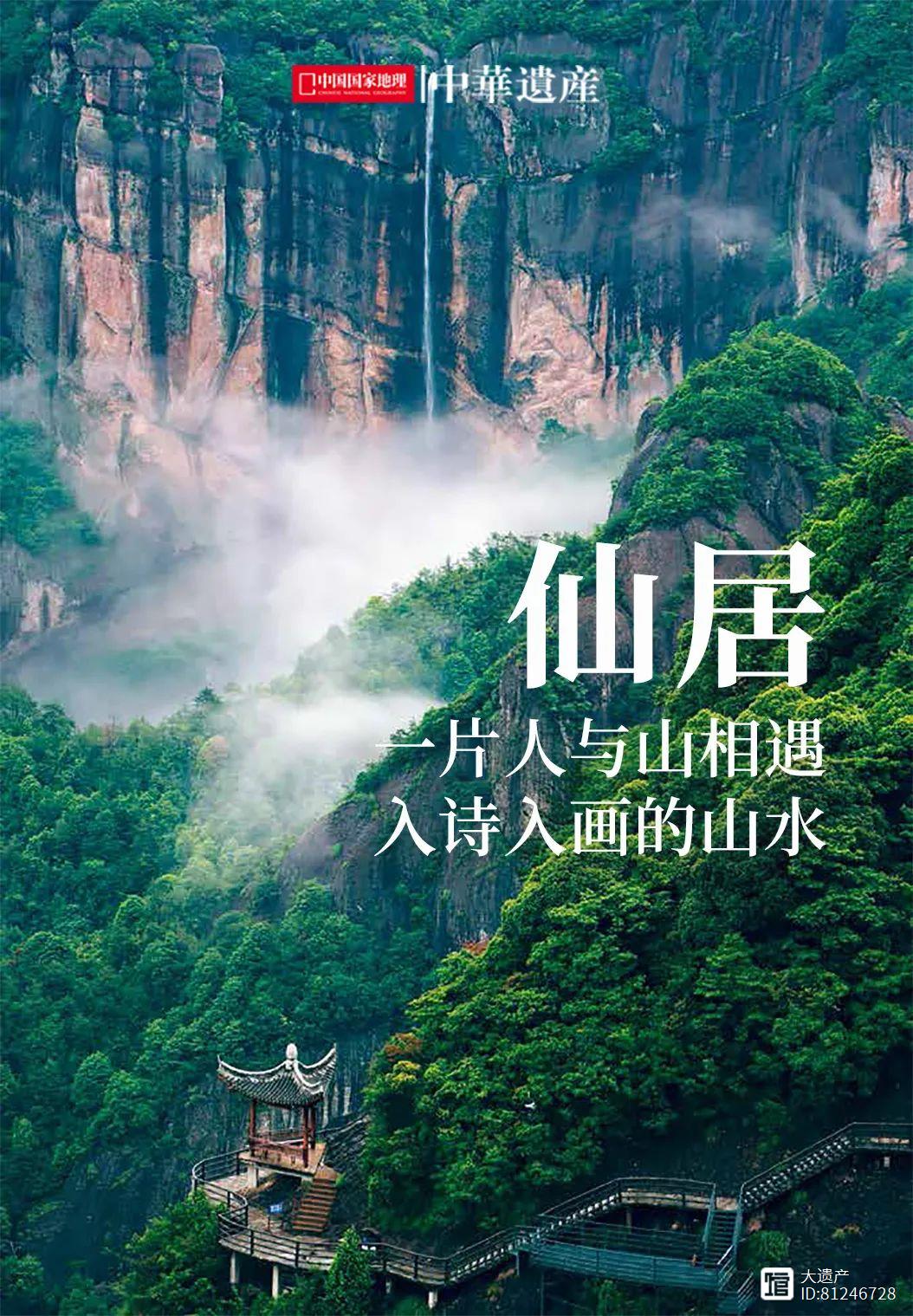

▲ 仙居的神仙居,恍若仙山。

神仙居住的仙山仙境,当然是到仙居。仙居位于浙江省台州市。依山面海的台州,绕不开它的山。在由西向东倾斜的地势中,层峦叠嶂,遍布名山:北面有天台山为大门,南面以长屿硐天和方山为屏障,其间的神仙居、括苍山和临海大火山等横亘当中,共同撑起整个台州的天际线。海拔千米以上的山峰连绵不绝,构成台州的肌肤与骨骼,只把东面留给波涛汹涌的大海。山是台州一切地理环境的底色,也是其自然与文化遗产产生的基础。读懂了山,也就读懂了台州。

台州最有名的山是天台山。天台山是浙东唐诗之路的文化高点,盛唐诗人的行吟理想,更是无数人心中向往的浪漫远方。离开天台山,继续向南,深入台州腹地的仙居县。仙居位于丘陵山地之间,“八山一水一分田”,群山环抱有109座千米以上的高山,阻挡了大量海洋湿气,因此仙居时常云雾蒸腾,雨水也自然充沛。在这些山中,必须介绍一下“韦羌山”。山上留有清朝乾隆年间县令何树萼题“烟霞第一城”,意云蒸霞蔚之仙居,天下第一。如今这里叫“神仙居”,是台州目前三个国家5A级景区之一。

横屏观看

▲ 神仙居山间多云雾,缭绕不散,宛如仙境。摄影/崔江剑这片仅20余平方千米的山区,是世界上最大的火山流纹岩地貌集群。走在其间,就像是在广阔天地间上了一堂精彩的地理课,看火山岩石经过数万年的风化切割,如何留下众山峰巍兀独立,一山一崖一洞一石都自成一格。云宫胜景,仙人留迹,仙居之名便自然而然了。北宋景德四年(1007),宋真宗以此地为“洞天名山屏蔽周卫,而多神仙之宅”,诏改名为“仙居”。这种因风景之奇幻多彩而影响景观命名,之后景观的文化效应影响到县名的更改之事,在中国历史上也是极为罕见的。

横屏观看

不只是景,神话典故也为仙居增添了几缕仙风道韵。仙居还是“一人得道,鸡犬升天”、“沧海桑田”、“逢人说项”等成语典故的发生地。仙居之“仙”,不只在山上,也在水边,在深林处。全县水环境功能区100%达标,仙居的“母亲河”永安溪横贯全县,清澈见底,河畔绿道枫杨树林里鸟语花香;淡竹原始森林里有国内面积最大的亚热带原始沟谷常绿阔叶林,幽深莫测,只闻泉水潺潺。沿着永安溪,仙居打造了国内县域第一个全境绿道。仙居绿道先后获评中国人居环境范例奖、荣膺国家4A级风景区、世界休闲组织国际创新奖,入选了“浙江最美绿道”。

2

地气:

用绝活创造绝美山居生活

仙气是仙居的颜值外表。本土淳朴民风里聚集的“地气”,才是仙居人亘古不变的底气来源。

1984年,在神仙居山下、永安溪旁的下汤村,发现了大量距今9500至10000年前新石器时代的石器。这些石器的制造和使用功能,已有明确分工。这些吴越先民,他们最先告别狩猎,在这片土地上耕作生息。仙居境内下汤遗址出土的石磨盘和石磨棒,是世界上发现最早,也是最完整的稻谷脱壳工具。下汤石器时代文化遗址是在仙居、台州乃至整个浙东南地区发现的规模最大、保存最完整、时代最早、文化内涵最丰富的一处人类居住遗址。

▲ 仙居县公盂村是一个典型的山村,被四周山峰环绕,仅十余户人家居住,出门便见层叠的梯田和缭绕云雾,宁静优美,被誉为“浙东的香格里拉”。摄影/李刚不仅如此,仙居县先民留存下的最早文字——古越文字,镌刻在仙居山里的石壁之上,称作中央坑摩崖石刻,可以说,它是仙居最早的文化载体。仙居的地气,体现在用灵巧的双手与心思,用绝活创造绝美的山居生活。▌仙居花灯:国家级非遗,联合国徽章仙居皤滩针刺无骨花灯,以其灯身无骨、刺绣烂漫著称,于2006年进入国家首批非遗名录。荔枝灯是无骨花灯的典型代表,相传曾经被高悬于杨贵妃的寝宫,惹得玉环带笑看。

相传,唐代仙居曾有一名读书人,一日在山中迷路。夜幕时分,突然有一仙女手持无骨花灯前来相助,指明了出山的路,并以手中花灯相赠。读书人回到家中,睹物思人,就参考花灯的样式,翻做了一盏挂在家门口。由于其造型别致,且没有竹木等材料作为骨架,引得十里八村的百姓前来参观学习。无骨花灯技术由此得以传播。后来仙女得知读书人心意,便化作一村妇跟读书人成亲,不久后,男人一朝高中状元。这个故事像无骨花灯一样完美,以至于从唐代起,仙居每年要向朝廷纳贡无骨灯十盏,取意“十全十美”。

▲ 王汝兰,87岁,国家级非遗仙居花灯传承人。摄影/朱子浩

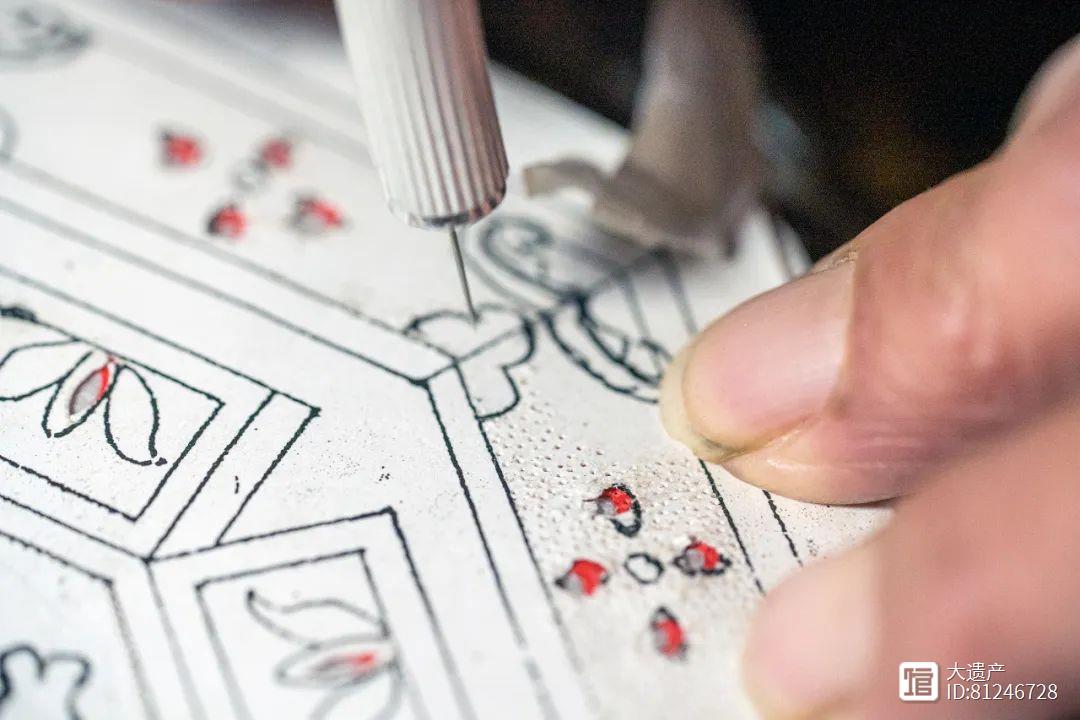

在仙居传统艺人看来,要做一只无骨花灯,需经过绘图、粘贴、烫纸、剪样、装订、凿花、复制、针刺穿孔、装饰等13道工序,往往费尽心思,尝尽制作的苦头。通常,一个针刺无骨花灯,每一平方厘米上的针点就有五十个之多,寻常一盏灯笼,需要手工针刺十几万下。每一针扎下去都需格外小心——要求匠人从针点上方将针垂直扎下,不能稍有倾斜,否则就会使针孔变大变形,影响整体美观。仅这一工序,刺好一盏花灯,少则三四天,多则上百天。

▲ 一针一刺,工序繁复。摄影/朱子浩

无骨灯以其无与伦比的特色,堪称海内一绝。仙居铁制花灯突破了纸制无骨花灯物理限制,荣获“联合国教科文组织杰出手工艺品”徽章。

今天到皤滩镇旅游,能看到五十几个品种的无骨花灯造型,其中以大大小小的荔枝灯最为惹眼,它们仿佛还在给游客讲述那个诞生神话,那段唐宫传奇,光影摇曳出的,也是独属于皤滩艺人的精致和骄傲。

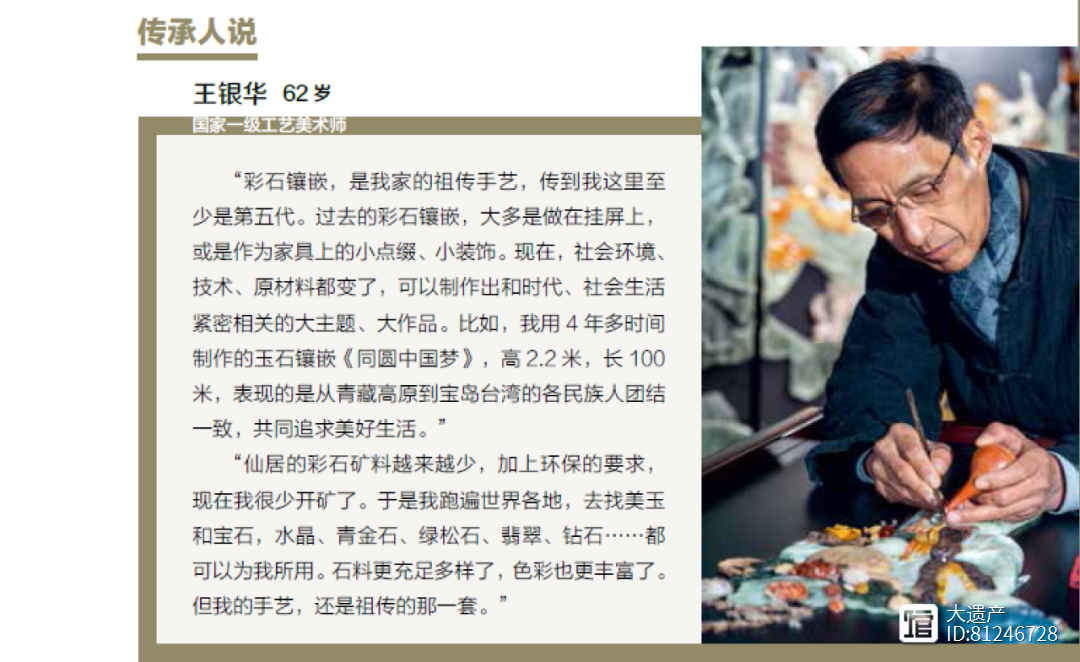

▲ 至今,荔枝灯仍然是皤滩花灯经典造型。摄影/泓伊▌彩石镶嵌:就地取材造就生活美学宋仁宗皇祐年间(1049—1054)的某一日,天气应当不错。同知太常礼院的司马光约上太常博士梅尧臣,来到他们的同僚、时任同判太常寺的石扬休家中,赏景鉴物,饮酒作诗。石扬休神神秘秘地捧出了五样珍藏,与两位友人一同赏玩。这五样东西分别是唐怀素草书、蜀人缚虎图、白鹘图、白石寒树屏并一架括苍石屏。台州括苍山是浙东灵江水系与瓯江水系的分水岭。它南接雁荡、北应天台,“东跨仙居而控临海”,登临其上,但见满目苍然,接天连海,故名。

▲ 括苍山中国传统文化和历史中有着重要的地位,被视为泰山的补充或陪衬——“泰山之佐”。摄影/郑伟明在险峻奇秀的山色之外,山里的石头更称得上人间美物。亿万年前这一带剧烈的火山活动,形成独特的叶蜡石矿脉。由酸性火山凝灰岩经热液蚀变而成的叶蜡石,因含杂质不同,呈现出黄、浅黄、淡绿、灰绿、褐绿、淡蓝、浅褐等色,绚丽多彩。其摩氏硬度则小于3度,和石膏、方解石相近,十分适合雕琢。石扬休收藏的白石寒树屏和括苍石屏,都是石制屏风,但前者只是白石上显着淡色树影,而括苍石屏的色彩则丰富得多。梅尧臣赞它“括苍黄石屏,树如浓墨写。根深称条叶,生意绝萧洒”。可知此石本为黄色,其上树影如浓墨之黑,枝丫条叶,无不动人,宛若天然画作。

▲ 彩石镶嵌的部分石料,自上而下分别为粉晶、绿东陵、绿帘石、青金石。摄影/朱子浩

司马光见了,则尽显忧国恤民的士大夫情怀,既惊叹于“石文状松雪,毫发皆天然”的绝妙,又慨叹着“吴儿采石时,萝蔓愁攀缘”的艰难。他甚至劝告石扬休,不要随便将此石屏示人,免得求者日繁,以致括苍百姓们为了采石而“吁嗟山谷间”。司马光应该想不到,数百年后,括苍山一带的山间彩石会被台州的工匠们镶嵌成更精妙的画作,创造出惊艳世人的绝美工艺。

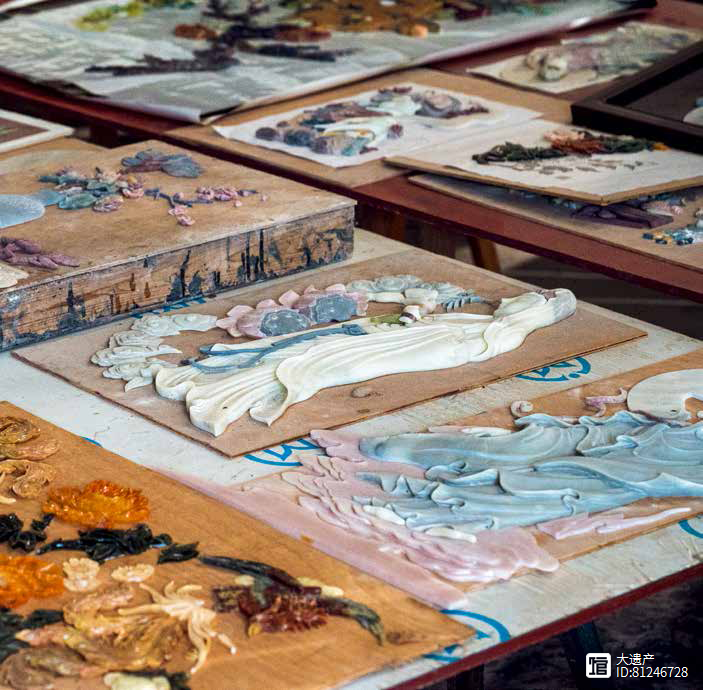

▲ 彩石镶嵌作品细节,作品色彩和层次丰富,细看可知,每一种颜色的花蕊、花瓣、叶子都是由不同颜色的石料分别雕琢而成。要将众多构件按层次拼接、镶嵌成浑然一体的图案,靠的是创作者的统筹思维和精湛的手艺。摄影/朱子浩位于括苍山下的仙居县,是远近闻名的“百工之乡”。漫步县城,常常会在明清老宅的穿堂门里看见彩石铺就的地面,合成扇子、金钱草的图案。这是当地居民们就地取材,创作出的最淳朴的嵌石艺术。而更高超的彩石镶嵌工艺,则是从传统漆器工艺中的“嵌钿”演变而来。与仙居一山之隔的天台县,自古就是漆器工艺的高地。古人为了妆点漆器,衍生出各种镶嵌工艺:金银玉石、螺钿贝壳,都可通过艺术造型的加工,在漆器表面镶嵌出图案。到了清朝末年,仙居人发现,遍布山间的不要钱的彩石,只要加以拣选,开动巧思、运用巧手雕琢成形,亦能镶嵌成精美绝伦的彩画。

就地取材,即可创造出不亚于金银螺钿的装饰效果。于是,仙居匠人以石头为颜料,以刻刀作画笔,以木板为纸张,利用彩石原本的颜色、纹理和光泽,随形分质,随类赋彩,“绘制”出绚烂多彩的画作。其工艺,自是精益求精,譬如一个仕女,其头发、头饰、脸及诸多服饰色彩不同,就要分别选用彩石雕刻,再一一拼合,嵌入底板的凹槽内。轮廓、厚薄,丝毫差错不得,好的工匠,可以在一个拇指大小的部件上切割出30 块石片,只求嵌合天衣无缝。其题材,则丝毫没有山野粗鄙之气,反倒是文人味十足,或是花鸟竹石,或是人物故事,无不精致雅洁,由此亦可见仙居文风之厚。

▲ 如今,仙居彩石镶嵌的材料吸纳了世界各地的彩石、美玉,作品的色彩也愈加丰富。上图为王银华先生的工作室一隅。

仙居“地气”还来自儒家延续的耕读传统。宋代朱熹送子求学桐江书院,发出“地气尽垂于此矣”的惊叹;陈仁玉写下世界第一部食用菌专著《菌谱》;元代柯谦任江浙儒学提举,其子柯九思更是诗、书、画三绝。

3

烟火气:

在混搭中尽显朴实无华

舌尖上的仙居,可不只有杨梅,还有仙居三黄鸡、仙居麻糍、仙居泡鲞,等等。最有名的当属“仙居八大碗”。

传说八仙过海后,在回天庭路上途径仙居,只见皤滩鼓乐喧天、张灯结彩,遂降祥云去凑热闹,原来是村中首富吴员外嫁女,八仙当时兴起,一人做了一道好菜以示庆贺。不久,仙居百姓都把吃饭用的四方桌改称为八仙桌,婚宴上都用上八仙的八样拿手菜,并尊称为八大碗。仙居八大碗是仙居地方民间招待宾朋的正统菜谱,历史悠久,是仙居传统饮食文化的经典。八大碗分上四碗和下四碗,上四碗分别为:采荷莲子(或白扁豆)、湘子海参(或肉参)、铁拐敲肉、钟离翻碗肉;下四碗分别为:洞宾大鱼、仙姑肉皮泡、国舅泡鲞、果老豆腐。

▲ 仙居八大碗。供图/仙居县文广旅体局

仙居八大碗选料地道,制作考究,荦素搭配,色美味鲜,香气扑鼻,尤其是物质匮乏的上世纪80年代以前,真称得上是人间珍馐、世上美味,一年里也只有参加婚宴的有限的一两次才能品尝得到。到了仙居,除了八大碗,还要品尝一道地道美食——咸酸饭。咸酸饭也叫“咸杂饭”,在仙居可谓无人不知。它以白米饭为主料,佐以土豆、毛芋、四季豆、菜心、南瓜、蒜苗等时令蔬菜,没有固定搭配。过去的农家做饭前,看家门口种了啥就摘一些,下在锅里。条件好的,再加一点腊肉,一起放在土灶铁锅中焖煮。

▲ 仙居名吃咸酸饭,以腊肉、时令蔬菜等搭配白米饭焖煮而成,开锅香气四溢。摄影/释藤焖好后,大碗盛出,有点类似新疆的抓饭。由于烹制中已经加入了菜和肉,吃的时候不再需要佐菜,在物质贫乏的年代,一大碗咸酸饭足可果腹,省俭又便捷。今日仙居的经济环境和物质条件,早已天翻地覆,但在仙居人的菜谱上,仍少不了咸酸饭的一席之地。味道的传承,在舌尖,更在心底。仙居的南峰街道,有一家30年老店“寺后塘咸酸饭”。没有广告,全靠食客口耳相传,从中午11 点半开门到晚上10 点半打烊,食客盈门不绝。老板特意选用优质大米,菜却还是本地种的萝卜、芥菜之类的“菜头”,加什么菜、要不要放肉,以当日手头有的为准。长时间的焖煮,使米、菜、肉之间的味道和养分充分融合,从而形成馥郁的浓香,让人食指大动。

▲ 饭和菜如水乳交融,吃起来便捷、可口,不必再佐菜,堪称仙居仙居版“手抓饭”。摄影/朱杰在台州的美食江湖中,像咸酸饭这样的混搭美食还有很多。考察其起源,很多都和旧时台州耕地稀缺、食物匮乏,先民不得不把多种食材合在一起烹煮有关。虽然如此,其滋味却出人意料地惊艳。各种菜、肉、饭的香味相得益彰,丰富、均衡,让人从齿颊到胃口都倍感满足。台州是“和合文化”的发源地,世间万物和而不同,只要善解能容、熔于一炉,常常便能涤故成新,别开生面。台州的“混搭”美食,何尝不是一种在舌尖上“和合”的智慧?仙居的八大碗和咸酸饭,都在混搭中尽显台州饮食的朴实无华。美食如此,山如此,水如此,人也如此。

想起上次去台州出差,第二天有半天空暇,临时起意想去一趟仙居杨梅基地看看,就微信里搜了一下,发现有个之前互加好友但未谋面的仙居朋友昵称曰“人生”,说了一下需求,结果她秒回并马上来了语音,盛情邀请并周到安排。其热情与真诚,是仙居人骨子里流淌的吧。

横屏观看

仙居虽然号称是“仙人居住的地方”,其实本质上是作为人类的、普通人的我们对美好生活的向往。作为浙江省十大养生福地之一、中国最美县域,因着诗情画意的山水秘境,深厚久远厚的历史底蕴,仙居县正在全力建设富有特色的生态宜居城市。从“中国人居环奖”到“联合国人居奖”,指日可待。

参考 | 《中华遗产》2022年02期、《中华遗产·台州专辑》—

- 0000