古代慈善:只许朝廷发慈悲,不许百姓“装好人”? | 循迹晓讲

循迹 · 用文化给生活另一种可能

主讲:赛艇队长

策划:赛艇队长

责编:马戏团长

全文约2500字 阅读需要8分钟

今天,一些人在有钱了之后,通常会选择做慈善回馈社会。以此来给自己博一些好名声。一些寓言故事也会讲某个大善人养穷人,最后在危难来临之际,大善人靠着这些穷人的帮助度过灾难。

这种情况在古代也会出现,但无论是慈善家的身份,还是慈善模式,都与我们今天意义中的慈善差之千里。

古代中国的慈善传统可追溯到先秦时期,此时社会上已经有了和慈善类似的思想,《礼记·礼运篇》中提出了要使世界“讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养”的“大同”思想。孟子也提出“守望相助,出入相支,疾病相持”的主张。

◇ 电视剧《三国演义》中的王允王司徒

和这种思想相对应的,是朝廷开始成立相应的官职,周天子在中央行政官职中已设立地官“司徒”一职,相当于今天的民政部部长,司徒的职责主要是六项,慈幼”、“养老”、“振穷”、“恤贫”、“宽疾”、“安富”,用现代话来说,就是关爱儿童、老有所养、救济穷困、抚恤贫苦、优待残疾、安抚富人。以上的这六项也在现代慈善概念中有具体体现。

◇ 嗟来之食

此外,在灾荒时期也会采取相应的社会救济手段,被称为“荒政”。成语故事“嗟来之食”反应的就是一次“荒政”,只是荒政负责人黔敖问题处理的不好,只给灾民提供食品但没给他们提供尊重,又赶上这个灾民有点气节在身上,这才有后来灾民宁死不吃的情况。

此后历朝历代朝廷都会在官方侧面上运行慈善事业,其中最完善的是北宋奸臣蔡京提出的政策。

蔡京当上宰相后,就在国内展开了慈善机构改革,成立“居养院”和“慈幼局”,相当于今天的养老院和儿童福利院;在医疗上成立“安济坊”,救济没钱治病的民众;在丧葬事务上成立“漏泽园”,意思是你活着的时候漏掉了这份恩泽,现在你死了给你补上,但它的功能的确类似于现在的公共墓地,如果百姓因家中贫困无力安葬亲属,就可以将其安葬在漏泽园。此外,一些无人认领的尸首也会被安葬在此处。

◇ 蔡京 戴敦邦绘制

同时蔡京还给这些机构下达kpi,拿安济坊来说,如果一座城市的安济坊一年救助500到1000名百姓,且死亡率低于20%,每年会有50贯奖金,达不到标准就要受罚。由于蔡京提出的慈善事业过于完善,以至于给宋朝财政带来了巨大的负担,当时朝堂之上就有人以此弹劾他,说他花着国库的银子收买人心。蔡京死了几十年后陆游也批评他,说他“不养健儿、却养乞儿;不管活人,却管死人。”后来有人说,蔡京能活到80岁,成为北宋六贼中唯一病死而不是被刀砍死的人,完全在于他的这套慈善制度给他攒下太多阴德。

前面也提到,官方的慈善机构受困于资金等问题,一直不能做大做强,所以社会上还有很多非官方的慈善事业予以补充。

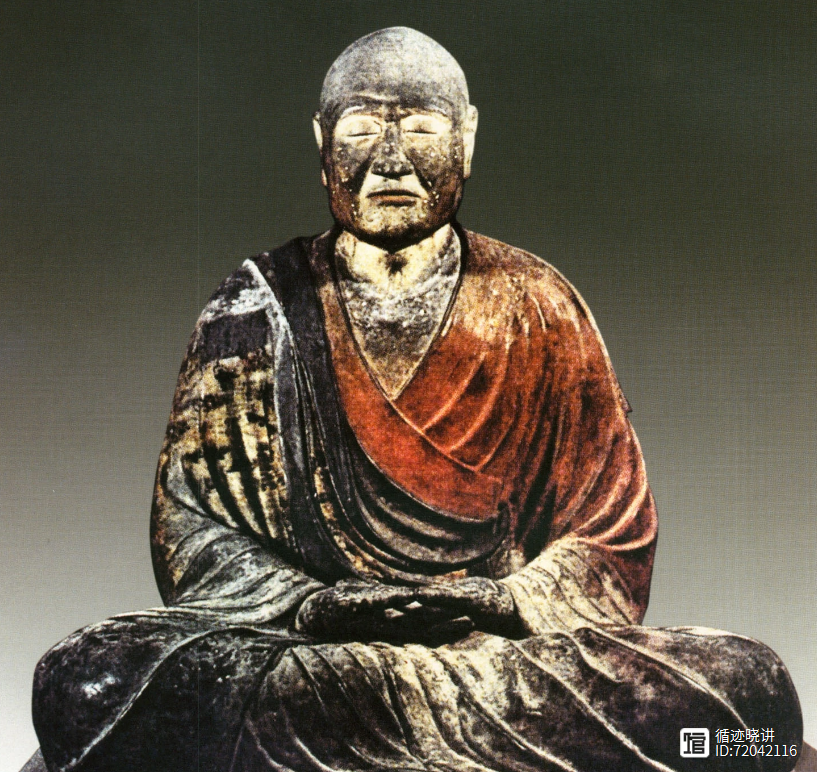

说起来,古代民间慈善最活跃、最热心的人群是出家人,佛教的宗旨是普渡众生,行善济人,投身慈善活动也是出家人的必然选择。运作最成功、影响最广的佛教慈善机构,当属唐代的“悲田养病坊”。佛教有“五福田”一说,“悲田”即其中之一田,主要用来布施贫病孤老,“悲田养病坊”的名称因此而来。

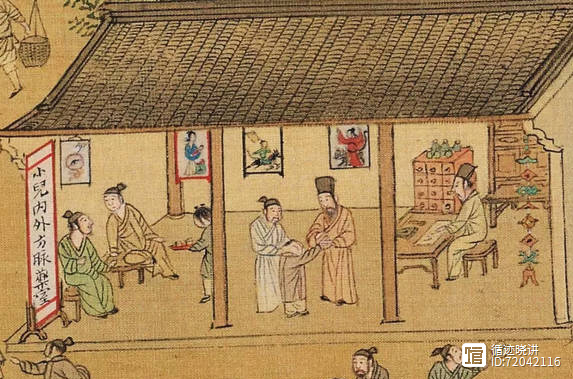

◇ 鉴真和尚曾在扬州大明寺设立悲田院

在唐朝,这种“悲田养病坊”遍及各地。其经济来源,早期靠信众的奉献和寺院自有田产的收入,到后来则是寺庙拨给用于慈善的资金,这些资金作为本金拿去做生意投资,所获得的利润用来周济贫民。

由于悲田养病坊具有良好的社会救助功能,对解决民生问题、维护社会稳定作用明显,等到唐武宗灭佛后,悲田养病坊风光不再,不过这种运营模式的影响相当深远,后来各朝代的慈善机构,他们的运营模式多少都有些悲田养病坊的影子。

除宗教外,一些大型家族也会成立慈善机构周济家中生活困难的人,范仲淹在朝中做官彻底成为人上人后,他考虑到苏州老家范氏一族中还有不少贫困百姓需要救济,便拿出自己的俸禄购买了10多顷良田,修建了存放粮食的房屋和粮仓,将每年所回收的租金、租米发放给苏州原籍的族人作为生活补贴,提高族人的生活质量,尤其是帮扶族内贫困群众渡过难关。

◇ 范仲淹画像

同时成立义庄让同族后辈上学读书,范仲淹的几个儿子在当官期间,也多次拿出自己的俸禄购买义田,修建义庄,经过范家几代族人的不断捐献,义田达到了3000亩,救助制度也一直延续到清朝。

不过,无论是悲田养病坊还是范仲淹的义庄,都有非常大的局限性,一个只给佛教信众,一个只给本家族人。

既然有这么大的局限性,那有没有民间经营的,完全跟现代慈善制度看齐的慈善机构?答案是完全没有。中国古代是不允许民间人士做慈善的,唐玄宗朝著名贤相宋璟就曾上书一定要严厉打击民间慈善,理由是“人臣私惠,犹且不可,国家小慈,殊乖善政。” 意思是说国家施行仁政就够了,根本不需要民间的小恩小惠。

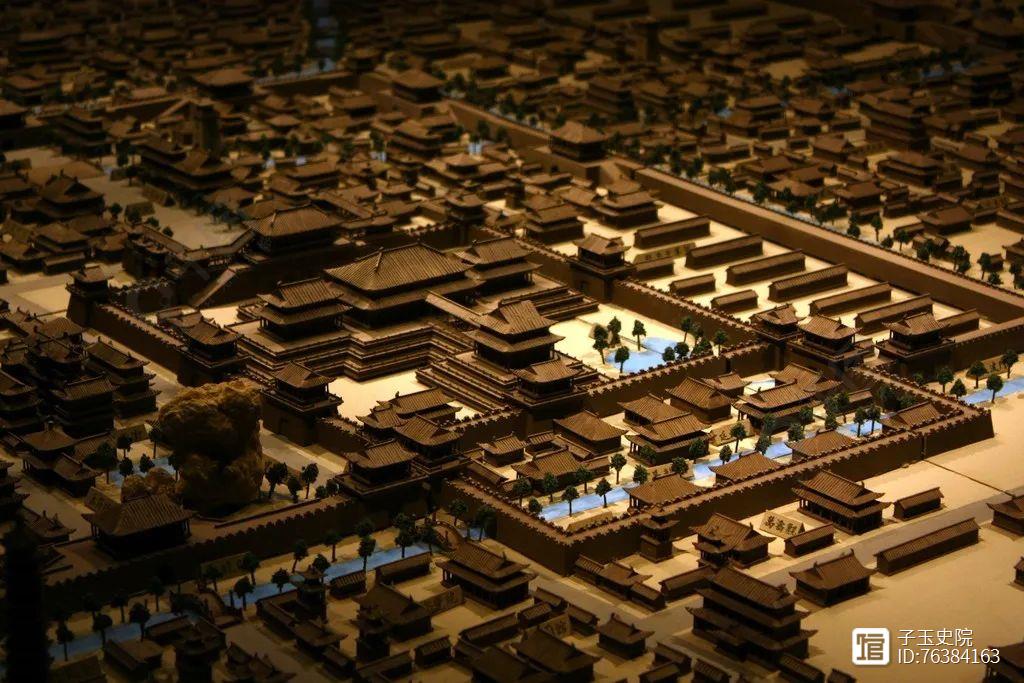

◇ 古代不论是养济院还是慈幼局,在里面受救济的人生活也十分艰难,这些官办慈善机构不过是帝国面子上的点缀

此后历代朝廷也会秉承着这一思想,要是听说谁家私自当大善人,官府都会闻讯赶来迅速将其收编,开的善堂变成县衙门下属机构,有三班衙役管辖。变成了衙门机构就不能用大善人出钱了,于是筹集善款的方式变成强制捐款,成为摊派和徭役,完全违背了初衷。本来一个好端端的慈善机构,硬是被衙役们搞的怨声载道。

站在朝廷的角度,他们禁止民间做慈善互帮互助完全有理由,因为民间慈善拉拢老百姓民心,受民间慈善恩惠的人多了,民众就不跟着朝廷走,不听朝廷的号令。一旦地方上形成这种有威望有号召力的大善人,形成一个个互帮互助的小共同体,保不齐哪个大善人喊一句“X王来了不纳粮”也不是不可能,所以他们才会一直明令禁止。

◇ 丁戊奇荒间接催生出中国近代民间慈善救济组织 图为:活跃于民国时期的中国华洋义赈救灾总会(China Internation—al Famine Relief Commission,缩写为CIFRC)

而中国开始有真正意义上的民间慈善机构已经是晚清时期,这些民间慈善机构的都是传教士或者是跟洋人关系密切的基督徒有关。这些现代慈善机构能出现的原因也很简单,一是晚清时期战乱灾荒频发,朝廷根本无力赈济灾民,比如丁戊奇荒爆发后,就有很多在华传教士和洋人纷纷创立慈善机构帮助受灾民众;其二,19世纪70年代后,在华传教士和洋人的背后可是各国列强,清廷想管也不敢管。

*本文首发于「循迹晓讲」公众号 未经授权 不得转载

*配图源于网络,若有侵权,后台联系删除

(END)

- 0000