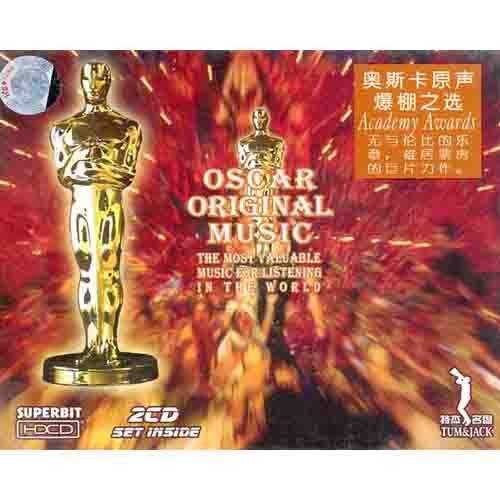

“样式雷”又火了,蹭热度来看一幅正阳门城楼的“样式雷”图纸

最近,央视播出了一部纪录片《样式雷》,样式雷又火了一把,趁着这个热度呢,咱也翻腾出一张样式雷的图纸,来看看“样式雷”~

末代皇帝

音乐:

群星 - 奥斯卡原声爆棚之选

↑ 纪录片《样式雷》海报。图片来自@CCTV纪录

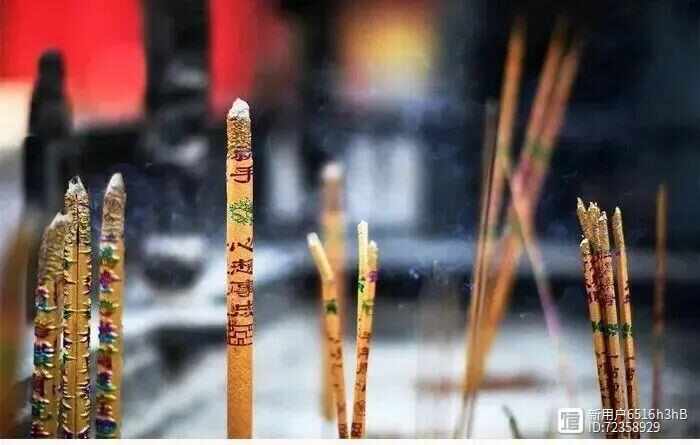

样式雷绘制的图纸,收藏在国内外许多图书馆、博物馆中,国家图书馆已经出版了几套样式房图纸,但是价格太高,个人一般是难以承受,只能去图书馆查阅。其他如故宫博物院的数字文物库()和日本东洋文化研究所(/ap/chinese-archi/index.html)的网站上,也公布了一些样式雷的图纸,在家就可以浏览,还是非常方便的。

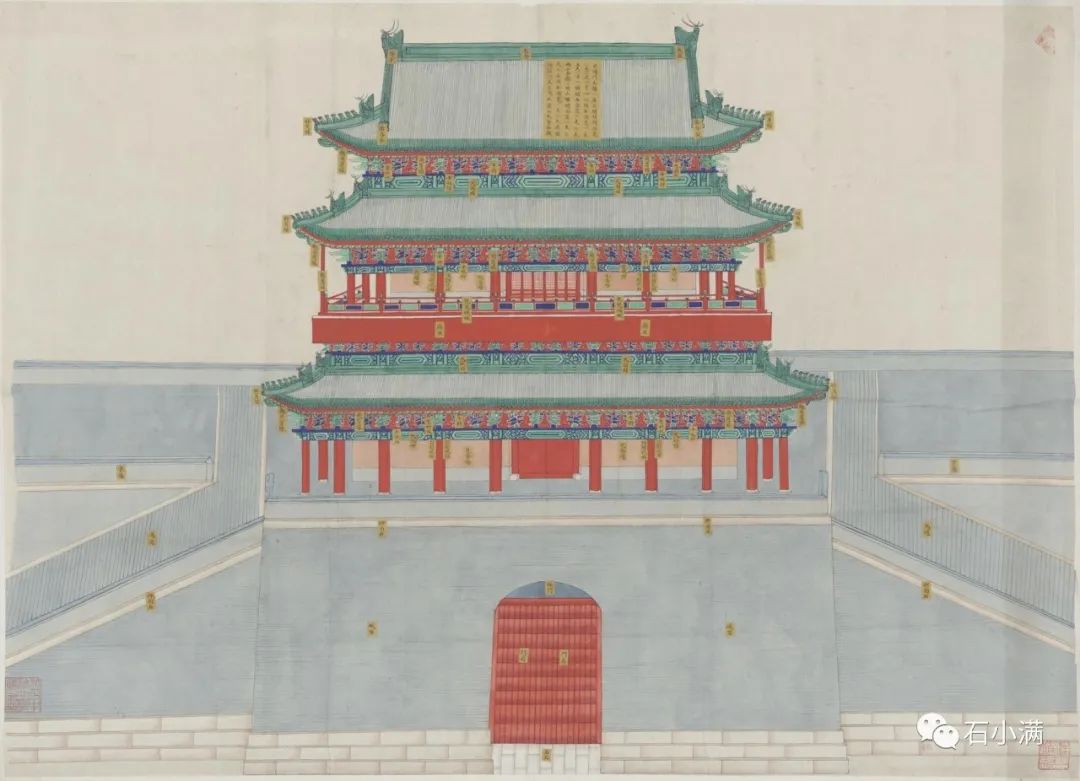

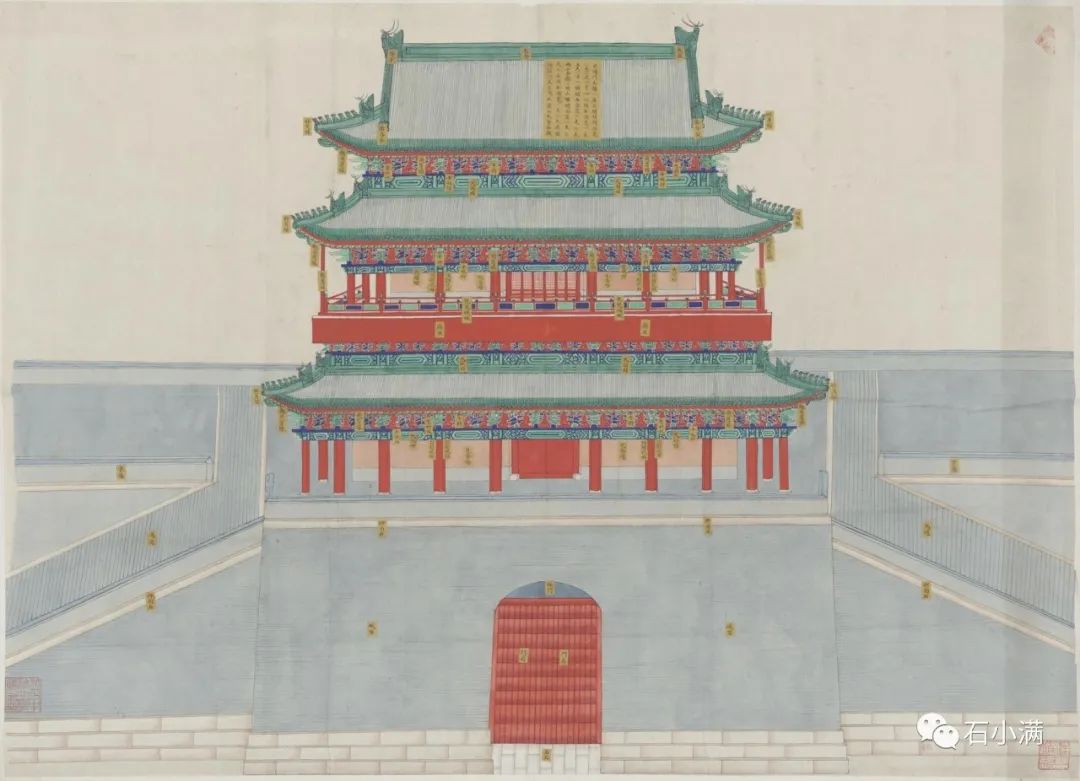

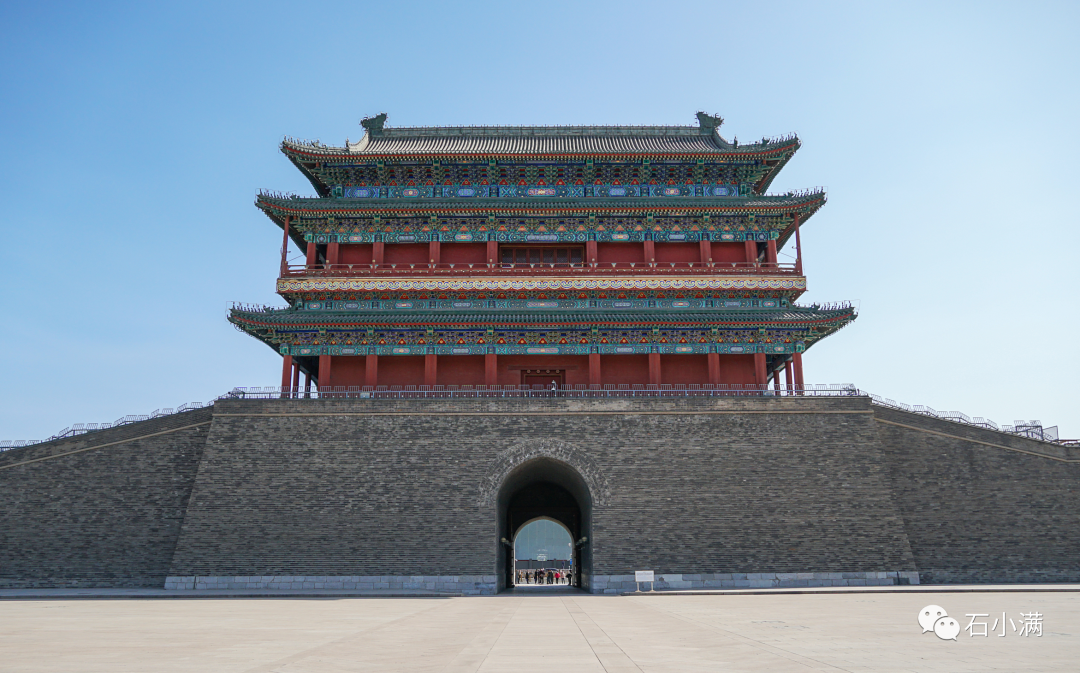

今天选的这幅《正阳门大楼立样图》,就是来自故宫博物院数字文物库。此图绘制的是清朝末年,正阳门城楼被火烧毁后,重建时的样子。关于正阳门重建的这个背景,先来简要地说一说。

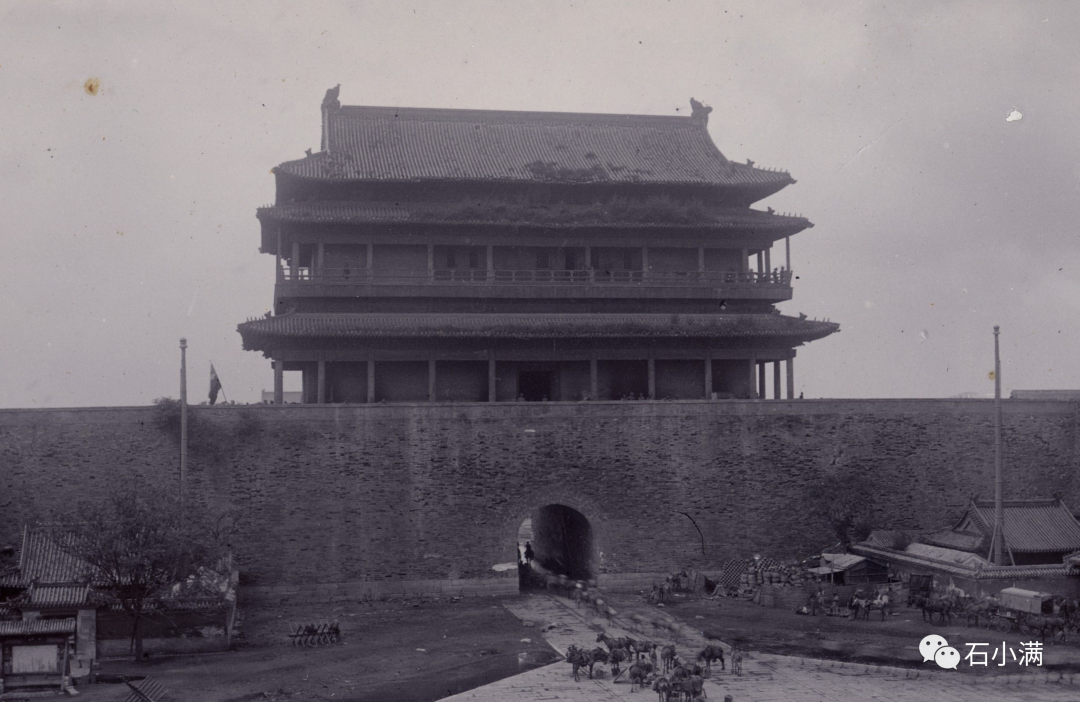

↑ 焚毁前的正阳门城楼。耶鲁大学图书馆藏

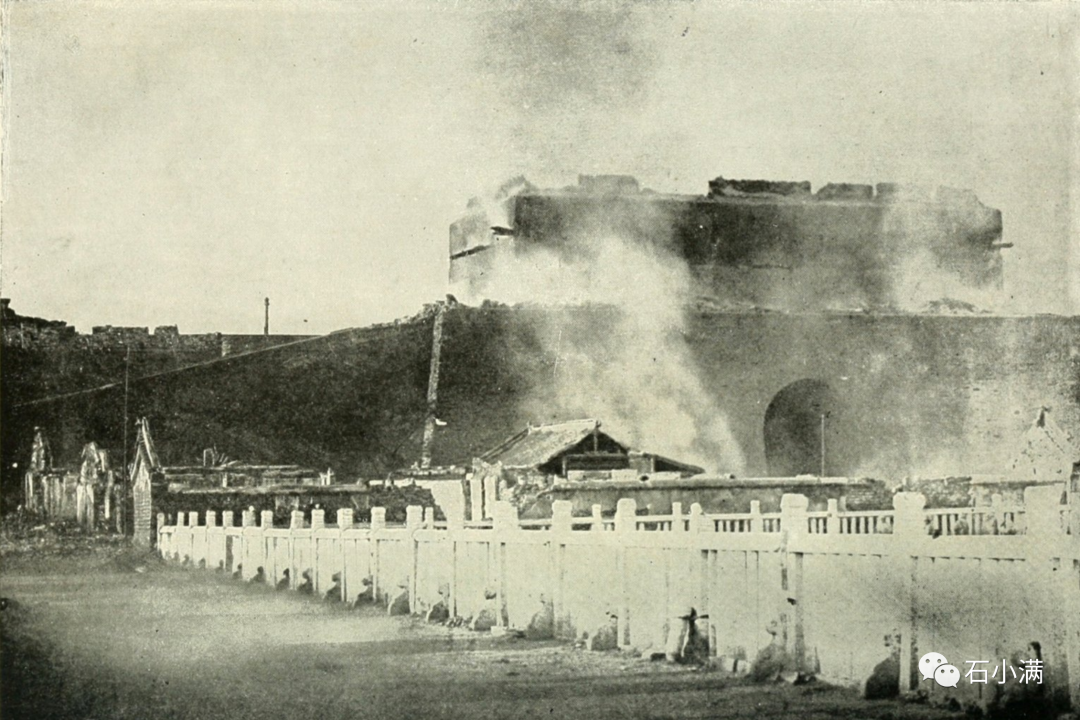

在清光绪二十六年(1900,庚子),发生了庚子之变,八国联军入侵北京,慈禧太后携光绪帝出逃。八国联军进入北京城后,整个城市被各国瓜分占领。其中有一股英军驻扎在正阳门城楼中,由于英国雇佣的印度兵用火不慎,将正阳门城楼烧毁了。而在两个月前,义和团在大栅栏放火烧专卖洋药的老德记药房,结果火烧连营,殃及到了正阳门,将正阳门的箭楼烧毁。短短两个多月,正阳门的箭楼和城楼这对难兄难弟,均毁于火焚。

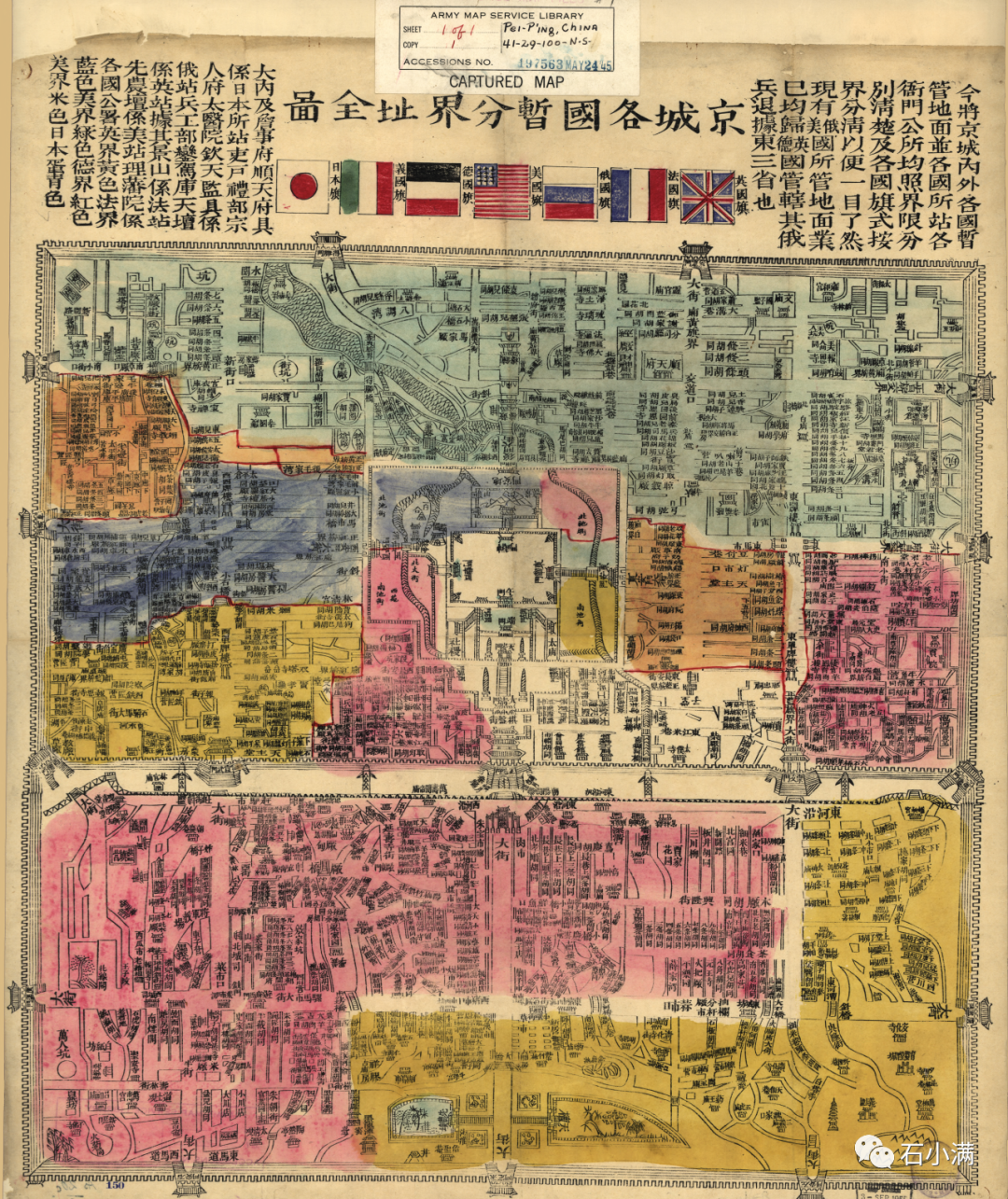

↑ 《京城各国暂分界址全图》。美国国会图书馆藏

↑ 燃烧中的正阳门箭楼。英国国家军队博物馆藏

↑ 被火焚烧后的正阳门箭楼。美国国会图书馆藏

↑ 火烧后的正阳门城楼北侧,火尚未完全熄灭。印象中此图截自HathiTrust Digital Library,但具体出自何书,没有备注,记不清了,尴尬……

↑ 被火烧毁后的正阳门城楼。美国国会图书馆藏

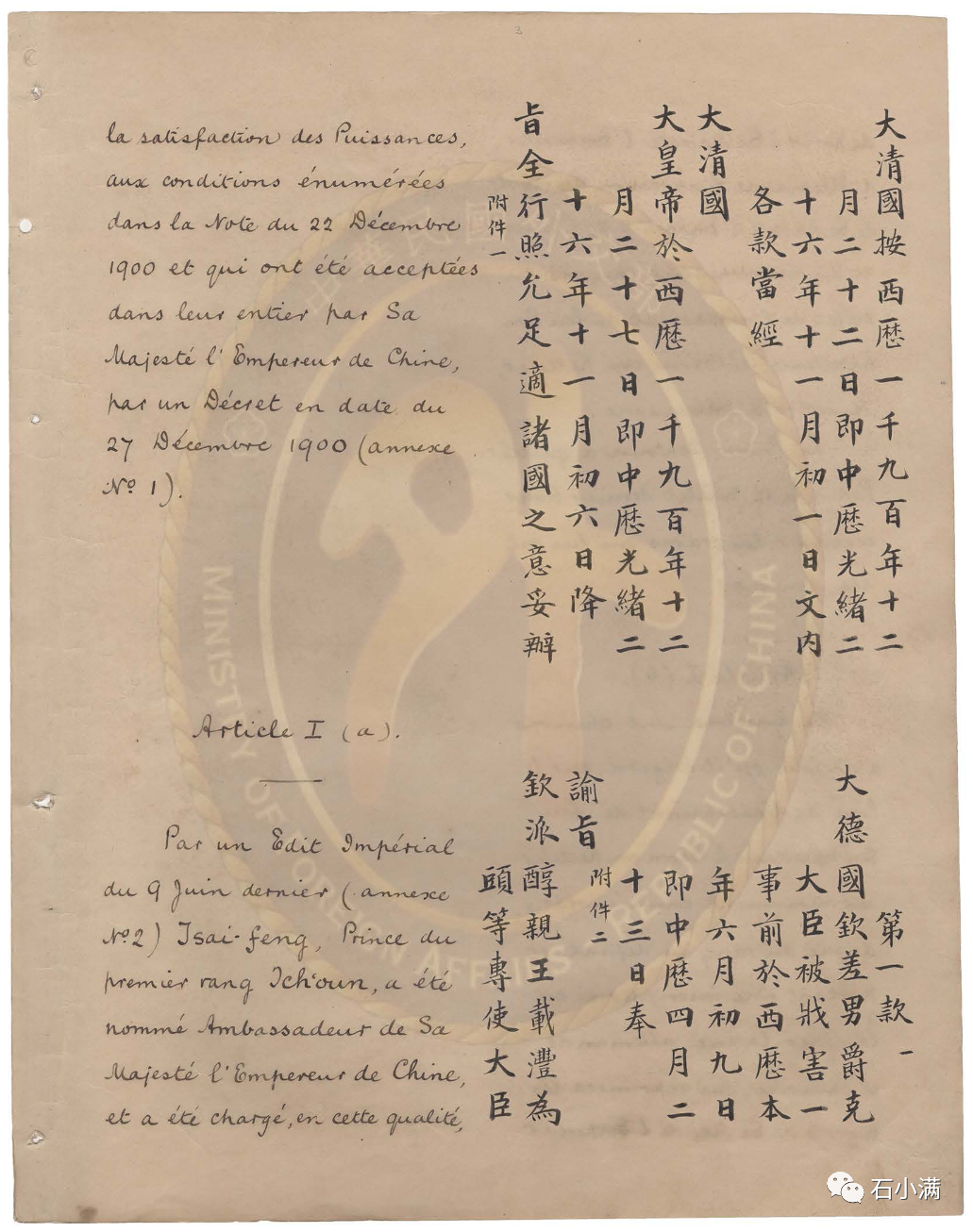

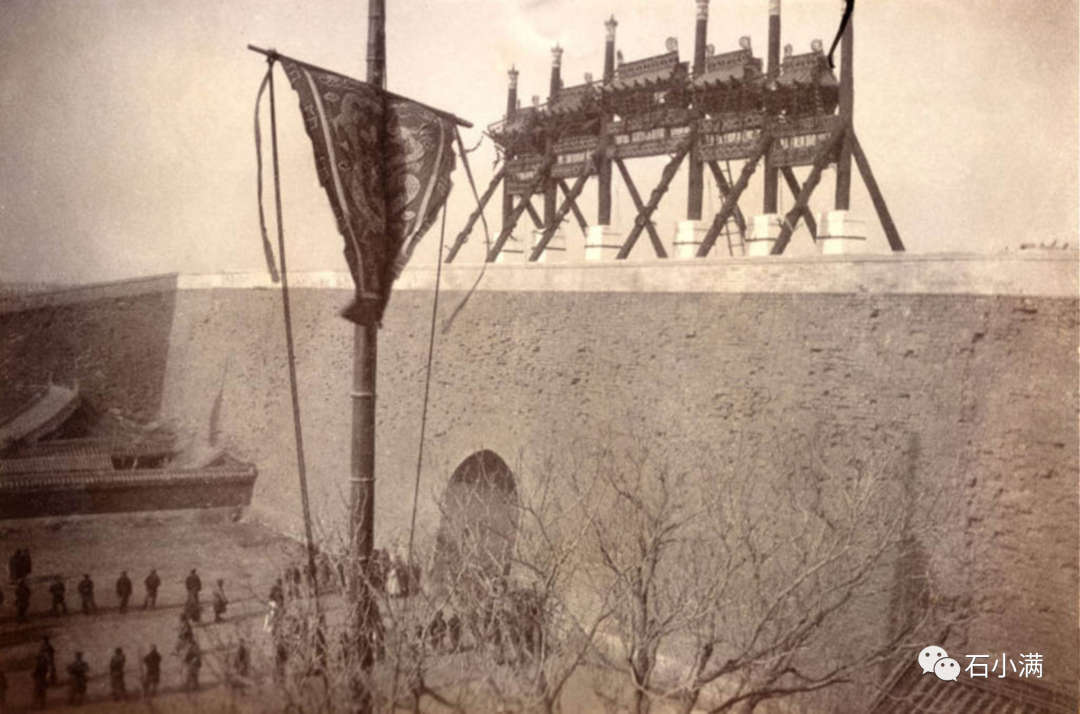

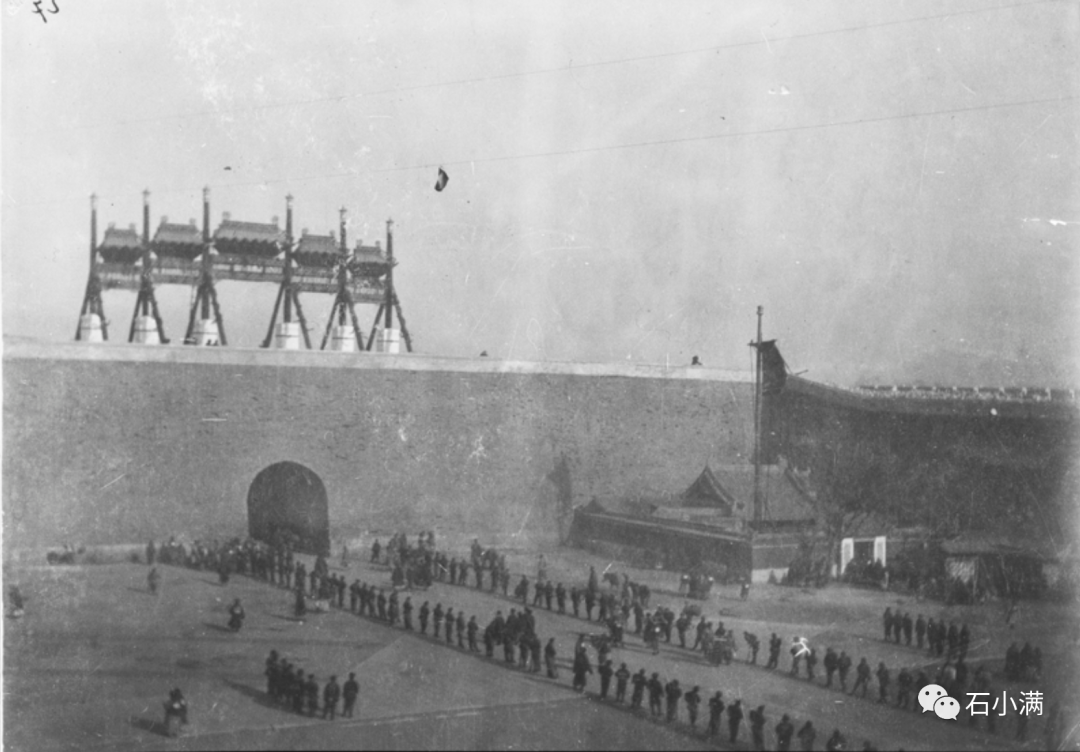

在正阳门城楼与箭楼被火烧毁的第二年(1901,辛丑),清政府与各国签署了《辛丑条约》,条约签署后,慈禧才带着光绪帝返回北京。进入北京时,需要走正阳门,可这残垣断壁、满目疮痍,实在是不能让皇帝和太后看见,但是重建正阳门,又不是一朝一夕的事情。经过研究,最后决定将正阳门城楼和箭楼的城台上部拆平,在上面扎制彩牌楼,以壮观瞻,来迎接两宫回銮。

↑ 《辛丑条约》局部。图片来自台北故宫博物院

↑ 《正阳门箭楼分位搭悬挂结彩牌楼图式》。台北故宫博物院藏

↑ 正阳门城楼处搭建的彩牌楼。上图来自意大利contrasto图片社,下图来自美国自然历史博物馆图书馆

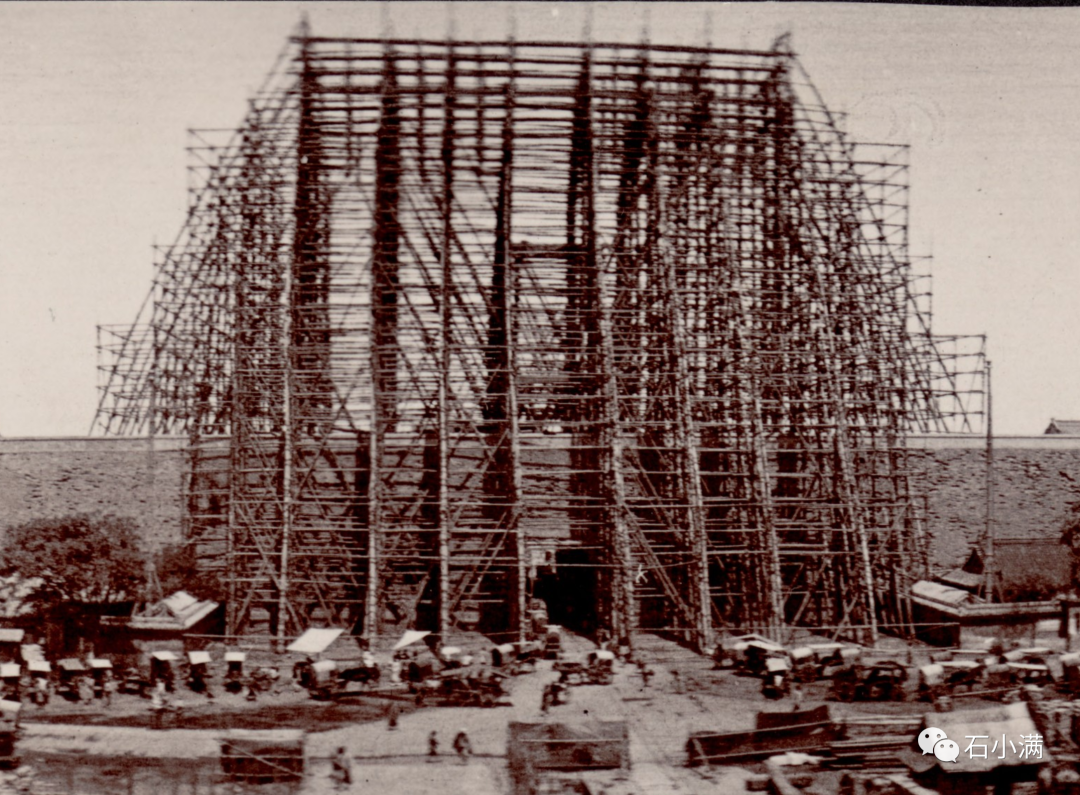

到了1902年,重建正阳门提上了日程,工程交由袁世凯和陈璧负责,但是旧有的正阳门的档案已经没有了,建成什么样,什么尺寸无处可查,无奈,只能参照正阳门东西的崇文门和宣武门,根据城台的尺寸,按比例适当加高加大,方才将正阳门的城楼和箭楼建造起来,整个重建工程于1906年竣工。这幅样式雷图纸,便是此时绘制的。

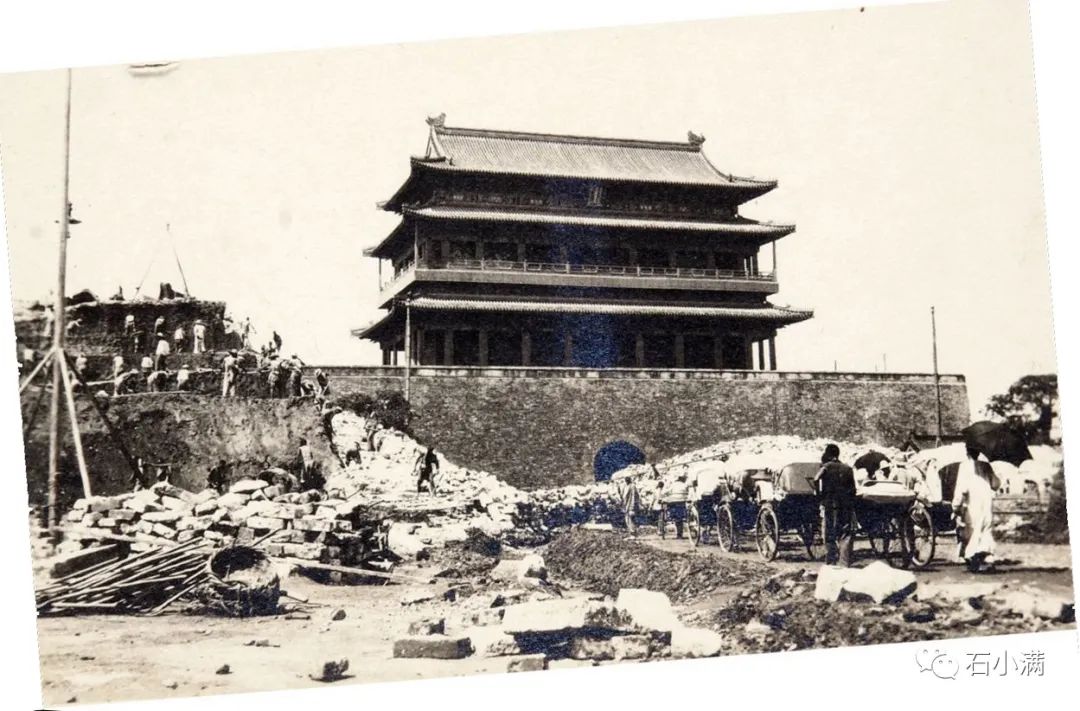

↑ 重建中的正阳门城楼。美国波士顿公共图书馆藏

↑ 重建正阳门时绘制的“样式雷”图纸。故宫博物院藏

↑ 重建后的正阳门城楼。美国波士顿公共图书馆藏

民国四年(1915),在正阳门重建九年后,民国政府为了方便交通,对正阳门进行了改造,拆除了城楼与箭楼间的瓮城,并在城楼两侧的城墙上开辟券洞,来达到“交通永便”。后来,正阳门两侧的城墙拆掉了,但是箭楼与城楼的状态一直没动,直到现在。

↑ 内务总长朱启钤手持银镐,“拆去旧城第一砖”。斯洛文尼亚民族志博物馆藏

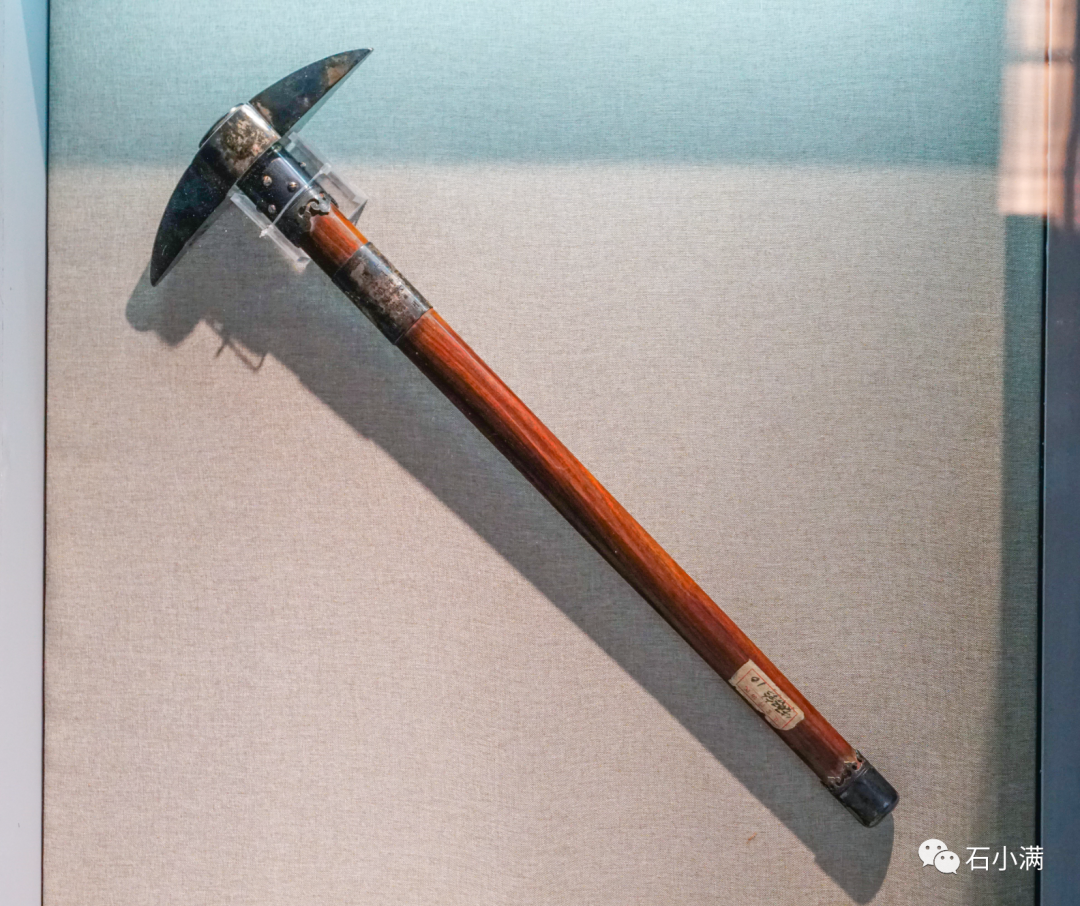

↑ 朱启钤所用的银镐。银镐重30余两,在50厘米的红木手柄上嵌有银箍,上錾有铭文:“内务部朱总长启铃奉大总统命令修改正阳门,朱总长爰于一千九百一十五年六月十六日用此器拆去旧城第一砖,俾交通永便”。清华大学建筑学院藏

↑ 拆除正阳门瓮城时之景象。斯洛文尼亚民族志博物馆藏

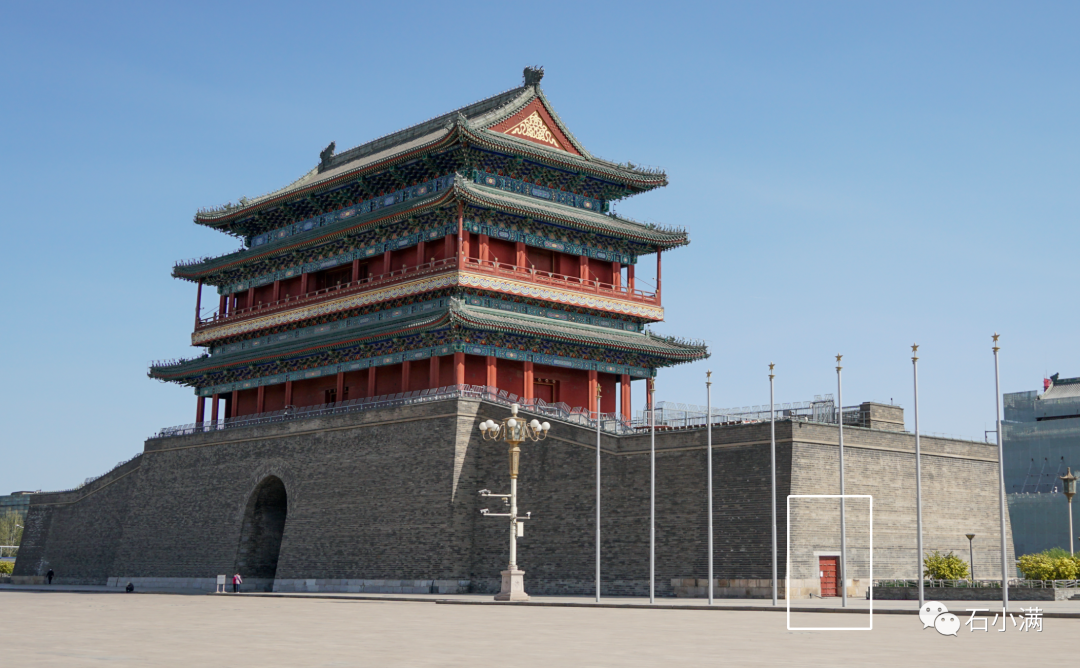

↑ 正阳门城楼和箭楼现状

回到正题,铺垫的有点多,赶紧来看样式雷…….

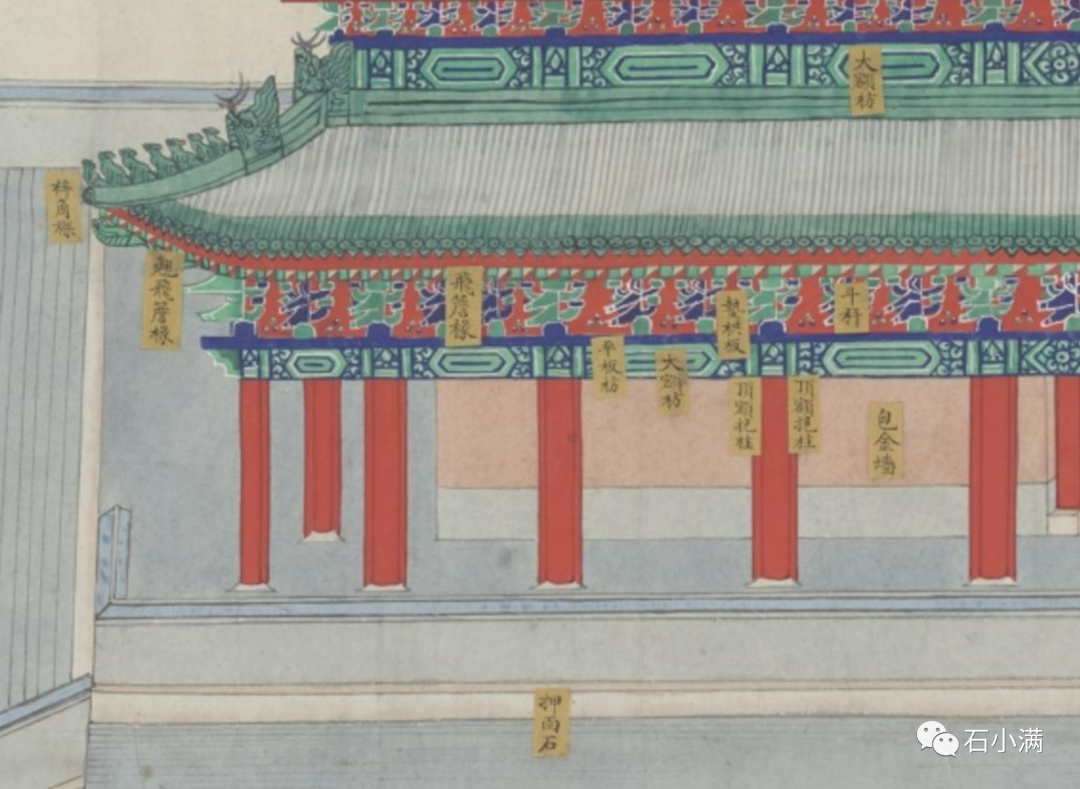

↑ 重建正阳门时绘制的“样式雷”图纸。故宫博物院藏

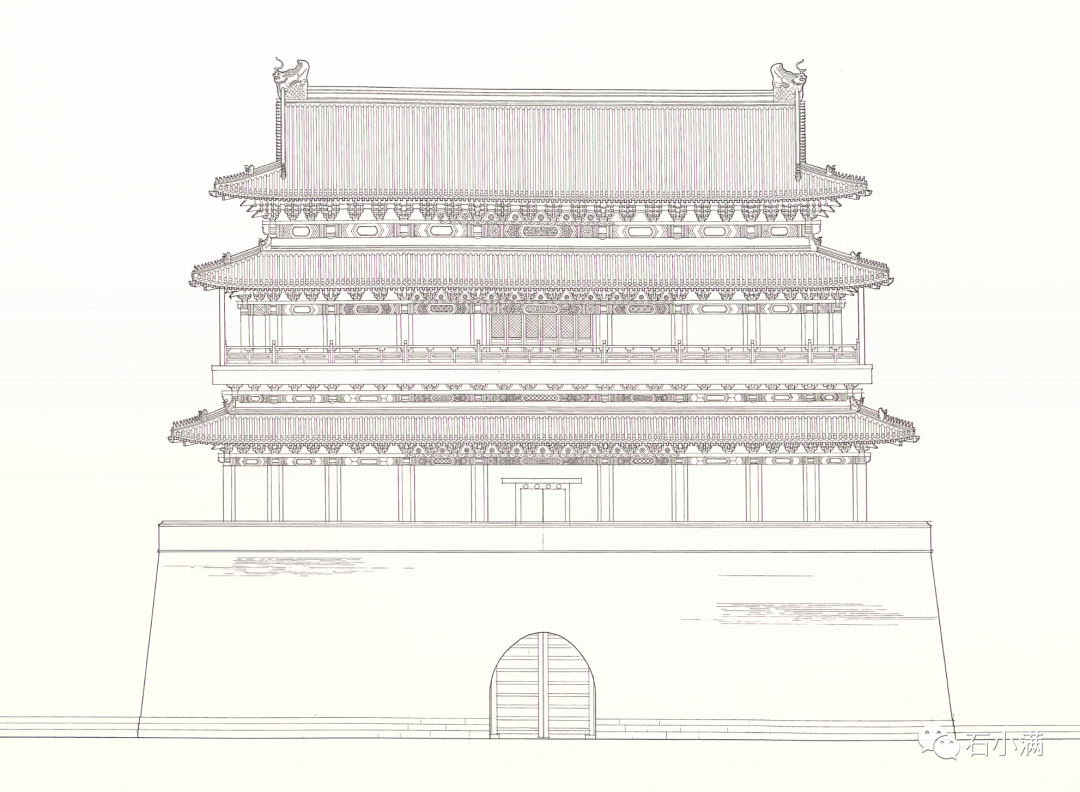

↑ 民国时绘制的正阳门城楼背面测绘图。故宫博物院藏

↑ 正阳门城楼背面现状

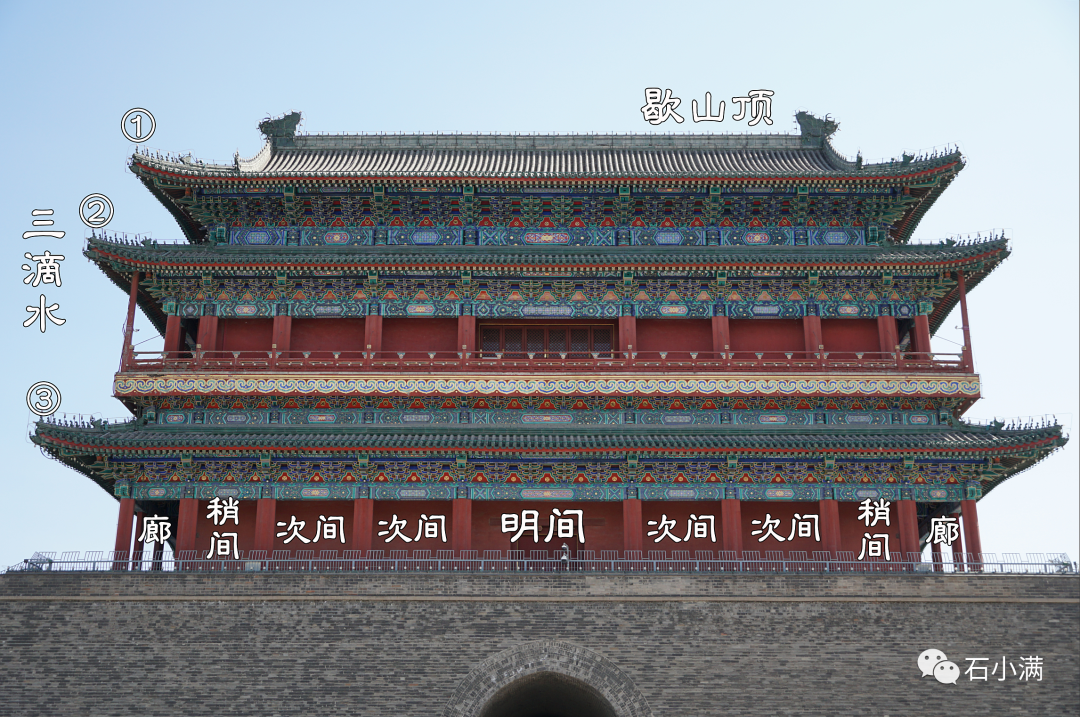

通过城楼两侧的马道可以看出,这幅样式雷绘制的是正阳门城楼的背面,也就是北侧。对比测绘图与现状图,可见样式雷与现状稍有不同,那就是图纸中的上层檐算上廊子共七间,而测绘图和实物为九间,其原因可能是此图为重建时的一张设计图,并非定稿,在后期的设计中将上檐的七间增加到了九间。除了这个小区别,其他方面还是与现状无异的,所以,可以对图纸中的局部进行截图,再找现状图来个对比看一看~

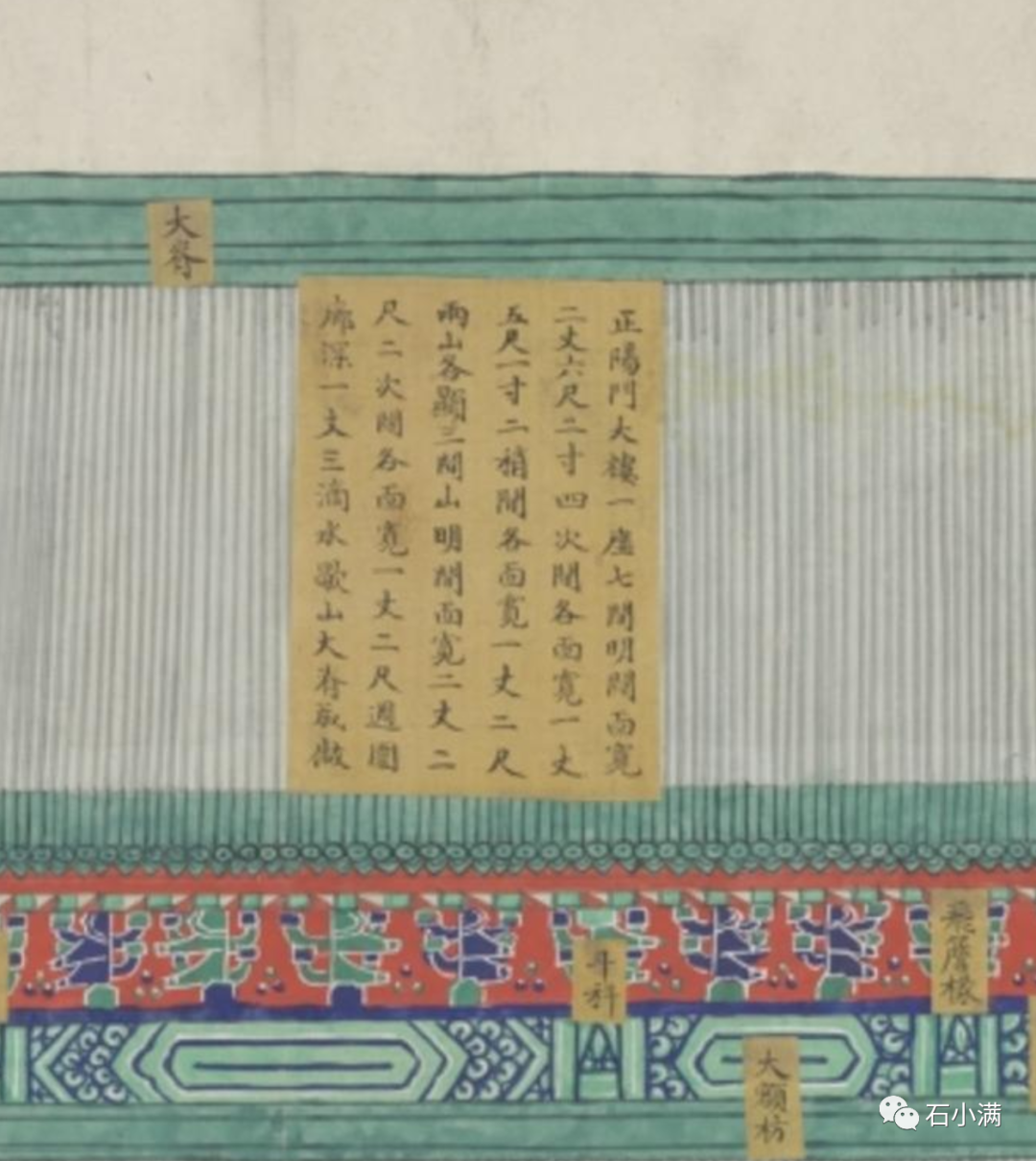

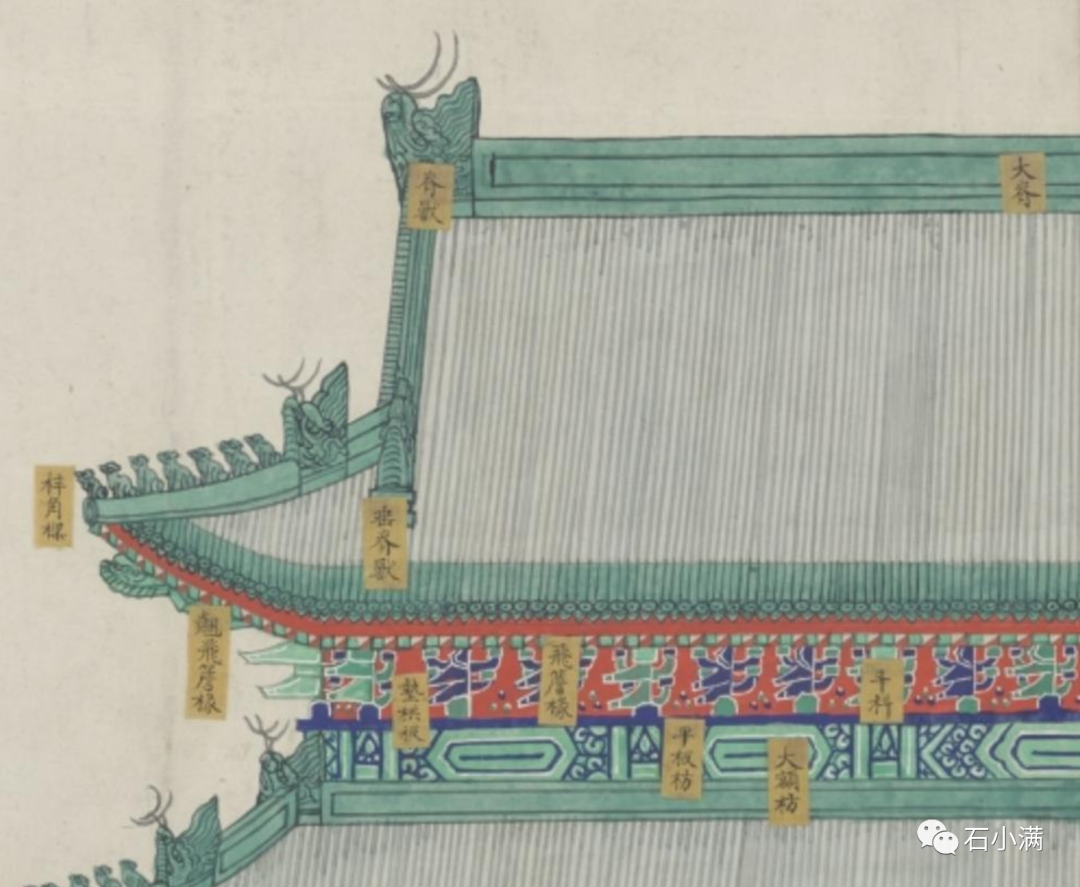

图纸上贴黄签,标注建筑部位名称,屋顶贴签上标注了正阳门城楼的尺寸:“正阳门大楼一座七间,明间面宽二丈六尺二寸,四次间各面宽一丈五尺一寸,二稍间各面宽一丈二尺。两山各显三间,山明间面宽二丈二尺,二次间各面宽一丈二尺。周围廊深一丈。三滴水(注:三重檐)歇山大脊成做”。对比《正阳门工程奏稿》,二者记载尺寸一致。

↑ 《正阳门工程奏稿》中城楼尺寸局部。首都图书馆藏

↑ 图纸黄签中标注的城楼各个位置

↑ 正阳门城楼山面

↑ 图纸局部一

图纸上的黄签许多都是一样的,所以每种选取一些对比现状图。上面这个局部值得注意的一点是城楼的脊兽,在城门或者钟鼓楼的屋顶上,所用脊兽不是宫殿上用的那种头向内的大吻,而是长相类似垂脊兽,头向外侧的望兽。

↑ 正阳门城楼局部

↑ 故宫西华门正脊用的吻兽

↑ 北京钟楼正脊用的望兽

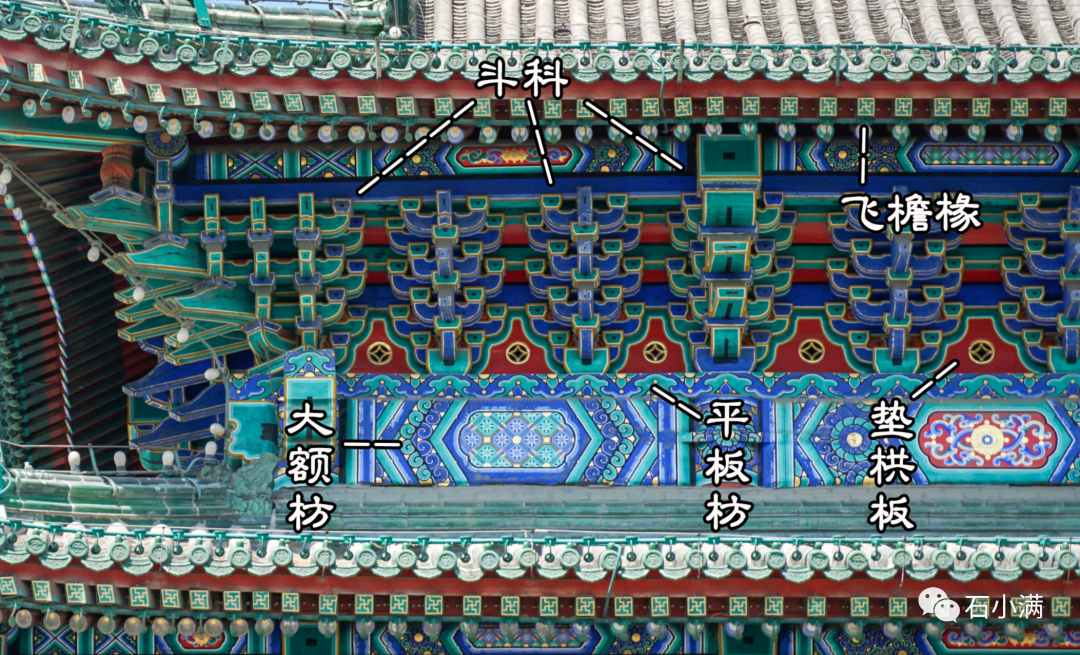

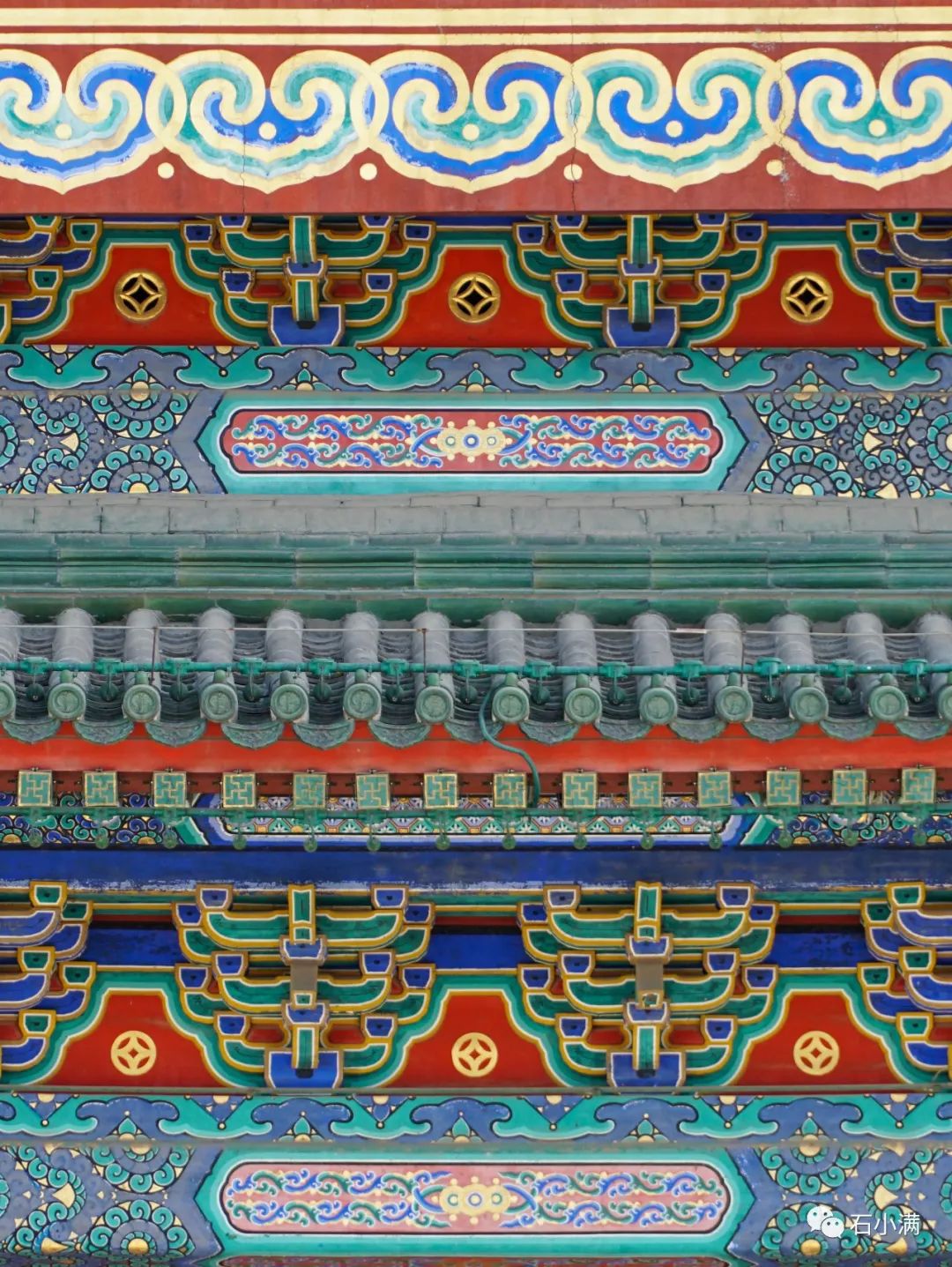

上图中的斗科分三种,分别是平身科、柱头科和角科。在转角处的叫做角科,在柱子顶部的叫柱头科,其余的叫做平身科。填补各攒斗栱中间空隙的那个构件叫垫栱板,俗称有叫灶火门的。正阳门的垫栱板有两种,一种是直接在上面绘制古钱,另一种将绘制的古钱进行透雕。直接绘制古钱的位于上下层廊子上,垫栱板内外均露明,而透雕的垫栱板位于上檐和庑座的斗栱下,内部不露明,所以将垫栱板做成透雕,可以对建筑内部进行通风。关于古建筑通风的构件,之前还写过一篇砖雕的透风,诸位看官有兴趣可以去看看——砖雕“透风”。

↑ 正阳门城楼上檐角科斗栱

↑ 正阳门城楼上檐平身科(左中)与柱头科(右)斗栱,斗栱间垫栱板可见透雕

↑ 正阳门城楼庑座下斗栱(上)与下檐斗栱(下),庑座下垫栱板为彩绘并透雕,下檐垫栱板为彩绘

↑ 两种垫栱板对比

↑ 图纸局部二

局部二对比局部一,增加了庑座、琵琶栏板、擎檐柱、顶额抱柱与包金墙,下面就看正阳门城楼的这一区域。

庑座(宋《营造法式》称平座)向外悬挑,类似阳台,上安琵琶栏板,下面还有一层挂檐板(滴珠板)。在庑座四角还各有一根擎檐柱,支顶在角梁下。顶额抱柱属于是没有大件木料采取的办法,火烧前的正阳门城楼,都是单独一根柱子,而重建后的正阳门,采取了抱柱的形式,在柱子两侧增加辅柱,用铁箍固定在一起,增强柱子的承重能力。包金墙就是柱子间的砖墙,根据所在位置是柱子内外还可称为“内包金”与“外包金”。

↑ 正阳门城楼局部

↑ 上至下为大额枋、顶额抱柱、琵琶栏板与挂檐板(滴珠板)

↑ 图纸局部三

图纸局部三与前两个局部相比,贴黄内容一致,建筑构件基本没有区别,故内容省略,仅发一图对比。

↑ 正阳门城楼局部

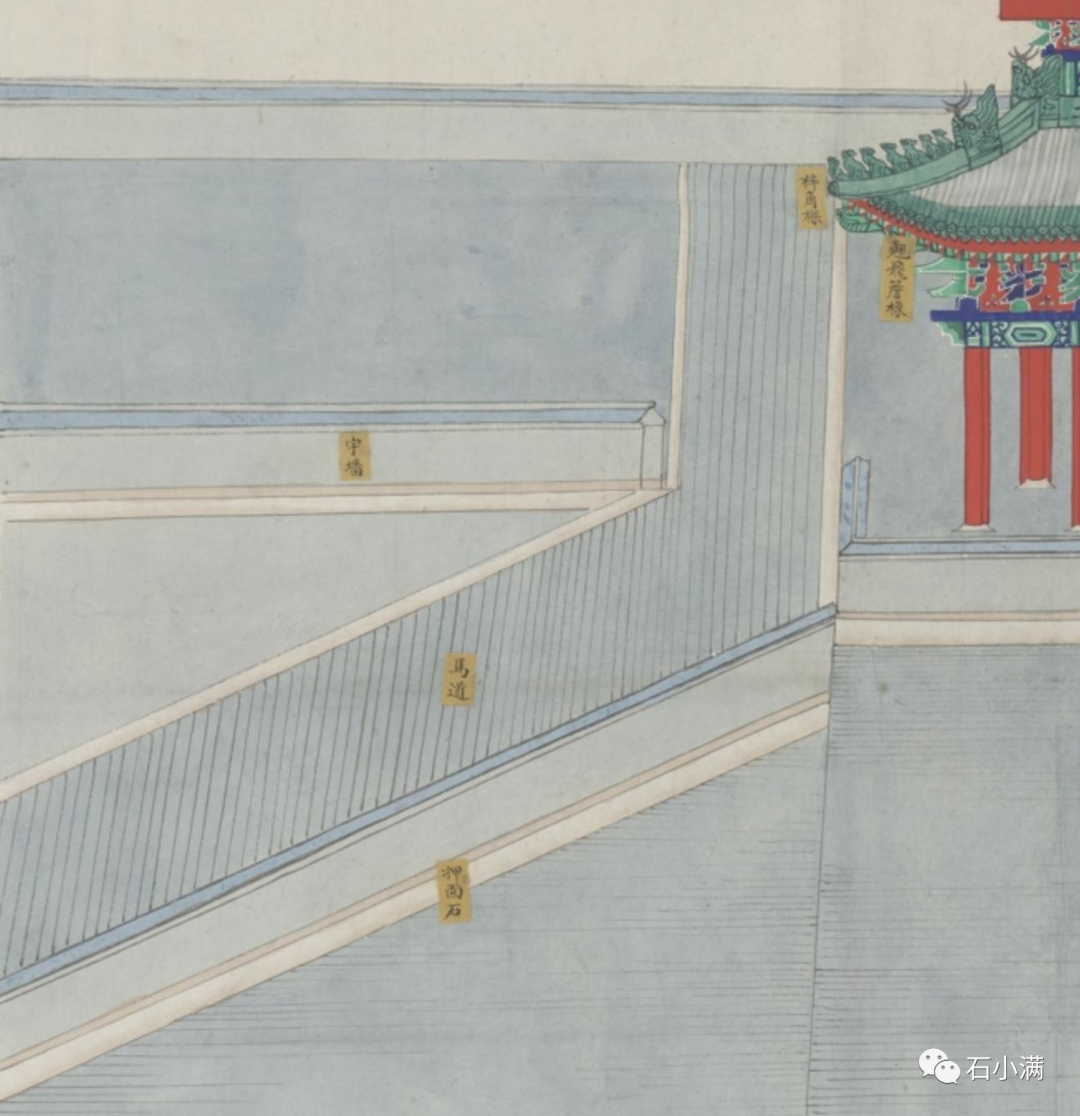

↑ 图纸局部四

局部四中的区域,由于城墙已拆,城楼两侧登城马道也已改造无存,故此局部无可对比。略过了……

↑ 正阳门现状,两侧城墙早已拆除,登城楼需走白框处大门

↑ 图纸局部五

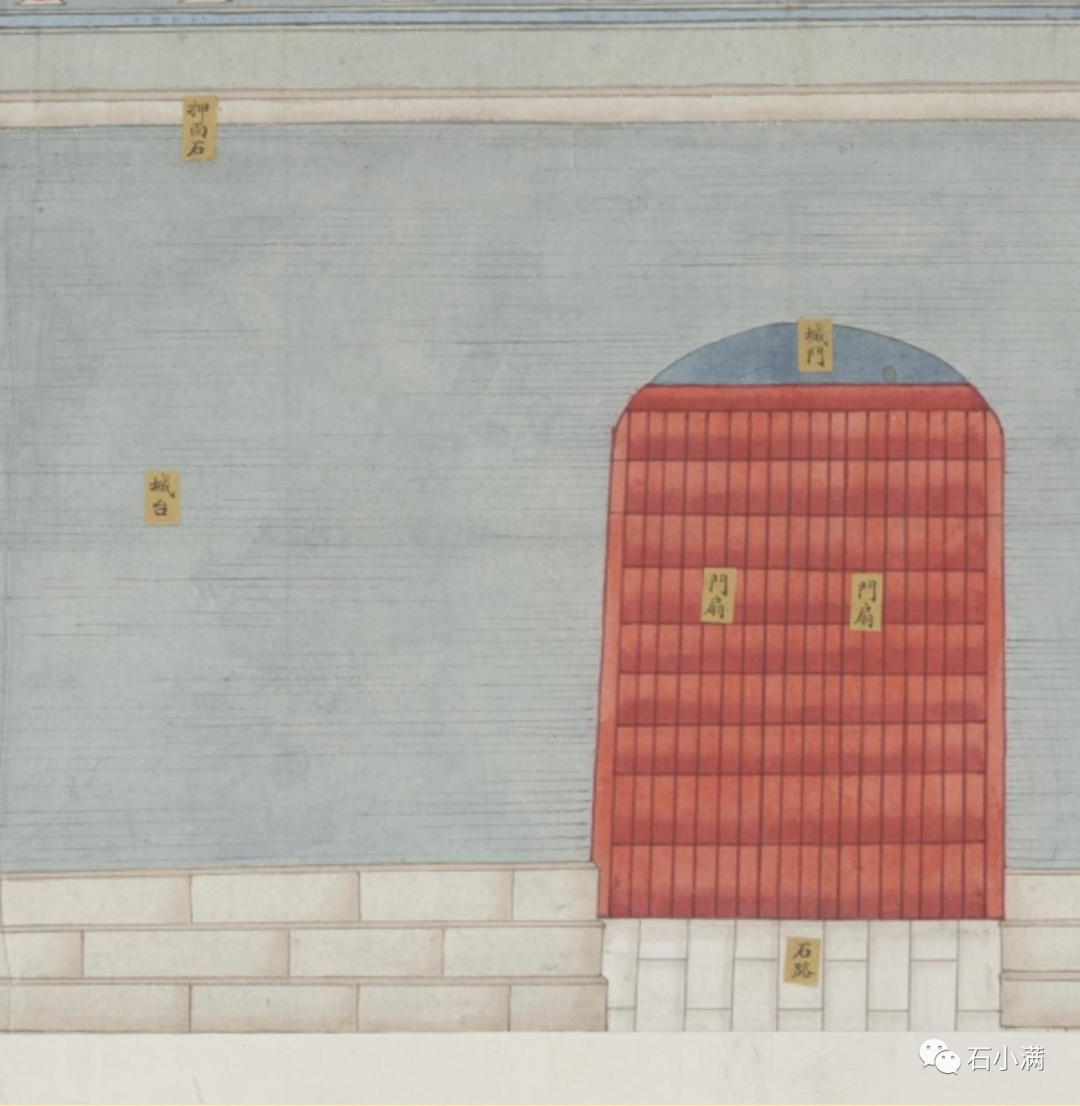

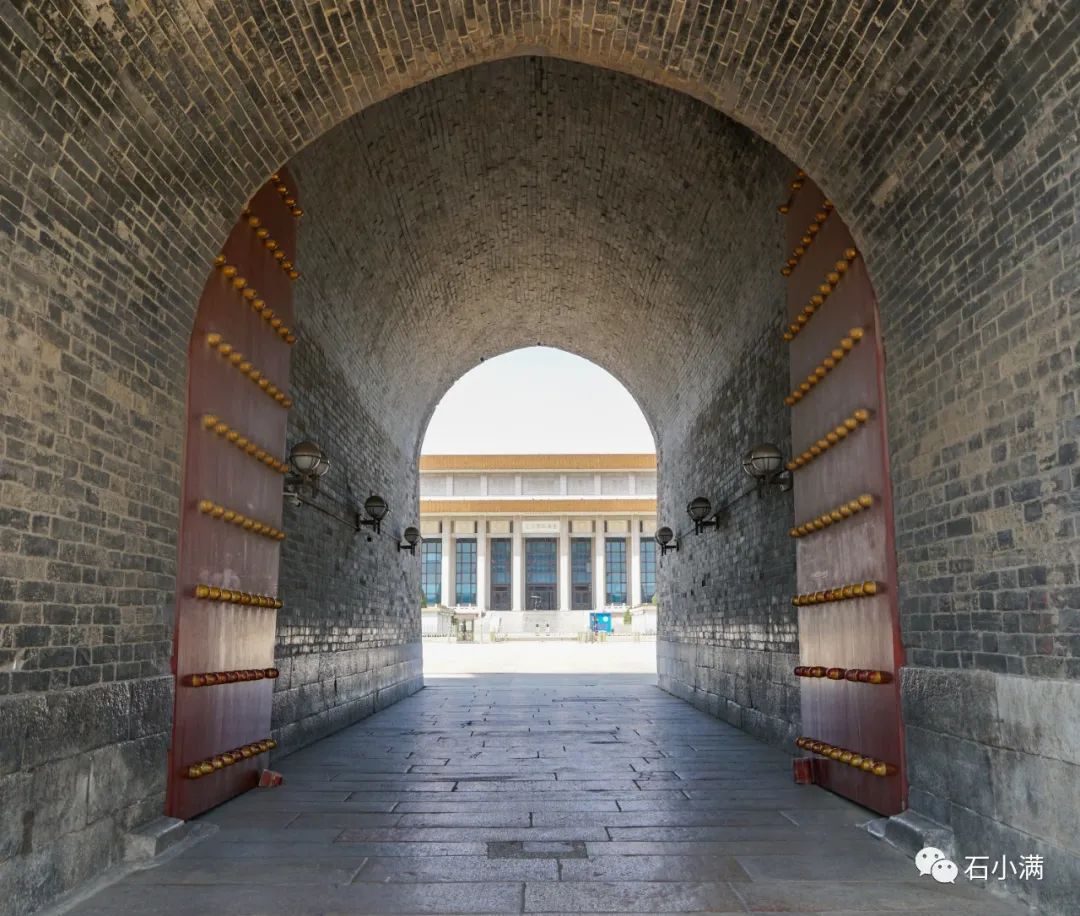

局部五内容相对较少,仅城台、压面石、城门门扇与石路。下面发几张现状图片。

↑ 正阳门城台局部

↑ 正阳门城门洞

↑ 正阳门东侧门扇

↑ 正阳门城门与地面石路

看完了这些,是不是对样式雷又多了些了解呢,想看更多的样式雷图档,可以到前面提到的两个数据库里搜索一番,绝对会大有收获的~

以上就是今天的内容,感谢您的观看~

文中现代图片均为本人拍摄。感谢国内外各大图书馆博物馆的资源支持。

- 0000

- 0000