《庄农日用杂字》解读(五)

杂字原文:

丝还没暇拐,麦子黄了尖。场院结实压,苫子秆草编。市上领短工,连割带着担。铡开麦个子,勤使蜡杈翻,下晌垛了穗,早晨再另摊。明日把场打,麸料牲口餐。套上骡和马,不禁碌碡颠。筢先起了略,刮板聚堆尖,扫帚扫净粒,伺候好上锨,迎风摔簸箕,扬得蛾眉弯,若遇风不顺,再加扇车扇。布袋往家扛,旁里记着签,晒晒才入囤,省得招虫眼。

释义:

暇(xiá):空闲,没有事的时候。

拐(guǎi): 在这里指农家缫(sāo)丝用的工具。用盐腌好的茧下锅在热水中把丝抽出,用拐子拐成桄,因而缫丝也称拐丝。

场院(cháng yuàn):农村中用来打粮、晒粮的平坦场地。(有的杂字文本写作场园)。

苫子(shān zi):用麦秸、稻草或谷秸编成的,用来苫盖粮草的用具。

秆草(gǎn cǎo):又作“杆草”。北方多指谷秸,是谷子去穗后的杆株。在这里说的是麦、稻、谷子等禾秆草。

短工(duǎn gōng):在农忙时临时雇佣的劳动力。

麦个(mài gè):麦个子,小麦割后为便于搬运而捆成的束状物。

麦个子

蜡杈(là chà):利用白蜡树枝的自然分叉制作的一种用来挑柴草等的农具。有两齿杈、三齿杈。

下晌(xià shǎng):下午。山东有些地方的方言,如:清晨——寝起来;上午——头晌;中午——晌午;傍晚——傍黑;夜晚——后晌。在这里的“下晌”,是指15—16点,也就是当地方言的“半下晌”。

垛(duò):有两义。1、整齐地堆积起来称垛。如:下晌垛了穗,早晨再另摊。2、整齐地堆积成的堆也称垛。如:制下好几垛,尽供灶底烟。

早晨(zǎo chén):或称“早昑”(qǐn),即明天。在临朐和潍坊不少地方的方言中,今昧儿--今天 ,早晨--明天, 后日--后天 。

摊(tān):摊开,在这里是说将麦穗铺开晒干。

麸料(fū liào):麸子和料豆等。麸子是指麦子和其他粮食通过精加工后剩下的皮壳碎屑和渣料。料豆是铁锅炒熟的大豆。

碌碡(liù zhou):或作碌轴。打场用的圆柱形石滚,一端略大,一端略小(宜于绕着一个中心旋转),大多中间有槽沟,外有木架供人畜牵拉。

筢(pá)子:搂(lōu)柴草等的工具,多用竹、木制成,一端有齿。打场用的木筢,大多有八根大条齿。

起略(qǐ lüè):用带齿的木筢将碾压脱粒好的麦子搂出麦穰(碎草),留下麦糠和麦粒,以便扬场去糠。

刮板(guā bǎn):打场用的农具,将一横木板装上木柄向前推来堆积粮食。在北方,刮板的木板一般用槐木、枣木或杜梨木制作,格外结实耐用。

木锨(mù xiān):打场用的一种木制农具,比铁锨稍短而轻。

摔(shuāi):即甩,有风时,用小簸箕扬场,借风力把糠秕飘去。

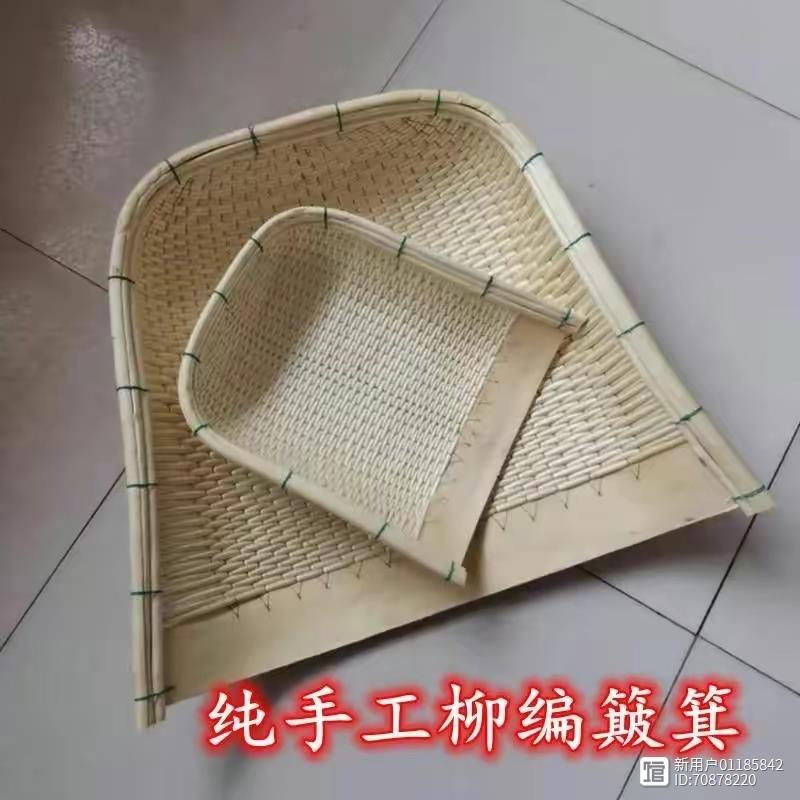

簸箕(bò ji):这里指一种扬场用的小簸箕,用去皮的柳条编成,只有平常用大簸箕的四分之一大,俗称“小甩簸箕”。

娥眉弯(é méi wān):娥眉,是指细长而弯的美丽的双眉。“娥眉弯”是形容扬场时把粮食扬成犹如女子细长而弯的眉毛形状。

有的文本写作“蛾眉弯”。 蛾眉,是说女子美丽的眉毛犹如蚕蛾触须细长而弯曲。不论是娥眉弯还是蛾眉弯,用来形容扬场的形状都是比较确切形象的。

扇车(shān chē):风车,一种转动扇齿扇去谷物中的糠秕和尘土的农具。

布袋(bù dài):一种用粗棉线织造的装运粮食用的长口袋。

签(qiān):这里指用来记账的竹木片状物。

囤(dùn):即粮囤。用竹篾、苇篾、荆条、紫穗槐条等编织成的或用席箔等围成的存放粮食等农产品的器物。

虫眼(chóng yǎn):虫类蛀成的小孔。招虫眼,指生虫子,北方俗称“招蚰子”(蚰子,学名谷象)。

解读:

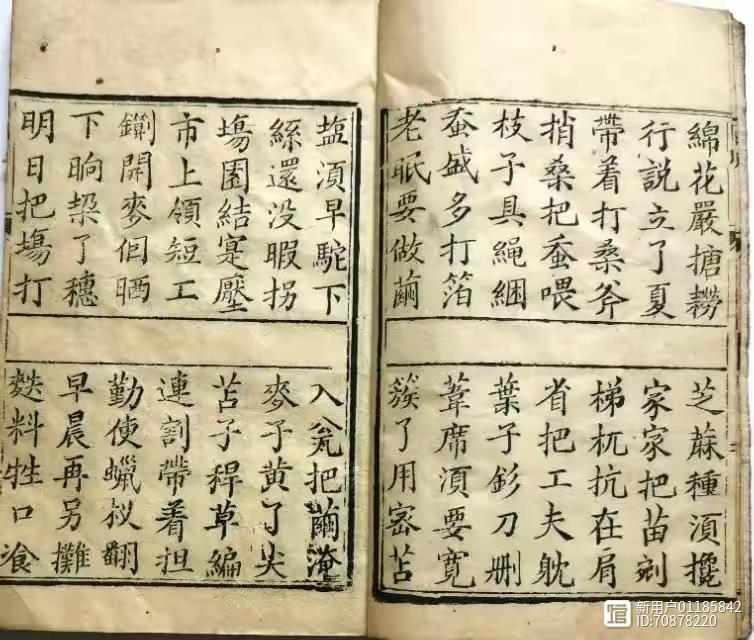

“丝还没暇拐,麦子黄了尖”的意思是说,入瓮腌的蚕茧还没得空缫丝,节气已到芒种,麦子已进入蜡黄期,马上就要收割了。农谚说:“芒种三日见麦茬”;“三麦不如一秋长,三秋不如一麦忙”;“忙不忙,先打场”。这个时节正是农家最忙的时候。

“场院结实压,苫子秆草编”,说的是打场的准备工作。在北方农村,将成熟的庄稼运会家脱粒叫打场,而打场的平坦场地叫“场院”。旧时农家单干,土地少的人家庄稼也少,在自家房屋前的院落(天井)里就可脱粒。地多庄稼也多的农户,都有专门的场院,春播、秋播前用来晒粪,夏收、秋收时用来打场。五十年代后期成立人民公社,每个生产队都有一个大场院,所收庄稼集中打场脱粒。到七十年代末八十年代初,分田到户后,又开始了各自为战,只要有地方能脱粒,无所谓场院不场院。

在麦子打场前,先要“压场”,然后才是晒场、打场和扬场。压场就是把场院碾压结实。这是因为头年秋季打场脱粒用过的场地,经过冬春两季的一冻一化,土质早已松软,不能再用来打场,必须重新碾压结实。其做法是,用耠子(我的家乡寿光叫“”耘锄”)将场院地耘一遍,再耙平,撒上适量麦糠(或细麦穰)和水,待地面半干不湿的时候,用碌碡反复碾压,使之硬化,不起尘土。这就是所谓的“场院结实压”。

其次是准备好苫子,在刮风下雨时用来遮盖麦垛与粮食。旧时防雨没有塑料布与篷布,只能就地取材用草苫。编苫子的材料有很多种,北方大多用麦秸和谷秸,因那时很少有种水稻的,故几乎不用稻草。在山东多数地方,将编苫子称为“打苫子”。

日用杂字中“苫子秆草编”一句,怎么正解,值得商榷。在山东多数地方,秆草是谷子秸秆的俗称。谷子有一大特性,成熟后秸秆上的叶子大多还是绿的,收割后连秆带叶晒干是一种好马草,农家一般舍不得用其打苫子。是否有种可能,马益著老先生在杂字中所说的“秆草”,本义是指某些庄稼秸秆(如谷秸、麦秸等)和草类(如稻草、茅草、蒲草等)。笔者认为后者的可能性较大。因为苫子是防备雨的,用谷秸打苫子,其防水的密实度并不如麦秸好。

以麦秸打苫子为例,主要做法是:首先要准备好材料。所用麦秸不仅要大体长短一致,还要带着脱粒后的穗头,梳去秸杆上的叶子。编苫子用的麻经一般用白麻制成,要粗细均匀(旧时没有塑料绳)。其次是在打苫子前要支个苫子架,就是用四根不太长的木棒,搭起两个三角形的架子,两个三角架的顶端一样高,总体高度一般在一米靠上,将搭好的两个三角形的架子,用一根两米左右长的木棒在两个三角架的上端连接在一起,形成一个支架,也有的利用两棵不远的树绑上一根木棒。支好打苫子的支架后,就可以在支架上面打苫子了。

打苫子时,把准备好的麻经,根据苫子宽度,分为若干根经绳,一般经绳间隔的距离三、四十公分左右,经绳的长度也是按照苫子的长度来定。然后再把分好的麻经,每一根经绳都在两头缠上一块砖头,按照一定的距离逐一搭在苫子架的横棒上。摆好麻经后,就可以开始打苫子了,把一撮撮均匀的麦秸,根为边稍为里,整齐的放在苫子架横棒的经绳上,两边都是如此,然后再将一根根拴有砖头的麻经来回的提,利用砖头的坠力压挤麦秸,每上一把麦秸,都要反复的将所有的拴有砖头的麻经提来提去一遍,直至将一床苫子全部打完。

用这种方法打出的苫子,如果薄一点的可做苫盖粮草用,如果是厚一点,又两端整齐,就变成了“草荐”(有的地方叫“稿荐”),可铺在床板与草席之间作床垫。庄户人家夏天在外乘凉,秋季露营看坡,都在地上铺这种东西。

一般情况下,农民制作覆盖粮草用的苫子没那么复杂,就是在地上钉一根长木橛,或埋一根木棒,将两条麻经的一头隔一定距离系在木棒上,另一头系在人腰上,打苫子的可根据苫子的大体长度坐在远处,将一绺麦秸放进两股绳中间(大概在麦秸上端三分之二处),然后将麦秸来个一百八十度大转弯,这绺麦秸就被麻经勒紧固定了。后面的动作只是重复而已,根据进度,人只要坐着往前挪动就行。这种方法的好处是一个人就能干,简便易行。不好处就是苫子上只有一道连结绳,容易被风刮乱。好在庄户人家用这种苫子苫盖圆锥形的粮堆或草垛,都是盘旋叠压着上升,最后在堆聚尖上打结绑牢,形似清代官员的顶戴,既能遮风又能挡雨,确是非常适用的物件。

农家室外的粮囤,顶端都有一个“囤帽子”,也是用苫子覆盖的。见下图。

上面所说的碾场院和打苫子,都是夏收的准备工作。待到麦子到了开镰收割的时候,有些地多的大户人家,就“市上领短工,连割带着担”,忙着抢收了。旧时无地或少地的贫顧农,闲时外出做“日工”,按天计酬,叫做“打短工”。那时农村周边都有集市,各村五天一轮,天天有集。一到农忙时节,每个集市的一角都有自发形成的“劳务市场”,闲散劳力或扛一张锄,或拿一把镰,等着有人来雇工。

人们割麦子,在地头上一字排开,每人几垅做好分工,一起向前推进。“头镰”(在最前面的那人)先拔下一绺,握着麦穗端灵活的一拧挽下一个扣,铺在地上用作“捆约”(类似草绳),然后将割下的麦子放在捆约上。(有的地方捆麦个是用早备好的草约子(筷子粗细的草绳),由当“头镰”的人扎在腰上,负责在前面放好)。大片的麦子割下后,有人开始逐个打捆,随后再用马车或肩挑,将麦个子运往打麦场。(通过用草约捆麦子,就理解“约束”这个词是怎么来的了。还有前面文章中所说的具绳中的“拘角子”,从其会想到“拘留”一词。农耕文化,可见在农业生产和农村生活中俯拾皆是)。

麦子进场后,在脱粒前先要铡下麦穗,将其晒干,然后开始打场。正如日用杂字所说的:“铡开麦个子,勤使蜡杈翻,下晌垛了穗,早晨再另摊。”现在的人们对打场脱粒为什么还要“铡开麦个子”是搞不懂的。

北方的小麦脱粒,与水稻脱粒不同,先要铡开麦个子,进行穗、秆分离处理,打场时只用碌碡碾压麦穗即可。余下的麦秸,是土屋苫顶的好材料。旧时北方农家大多没有瓦房,新盖的房屋苫顶(方言屯屋),或旧屋换顶,都需用麦秸。因此农民是非常注重预留麦秸的 。

用麦秸苫屋顶

为了在打场时留好麦秸,农户一般都是将运到家的麦个子进行梳理。其方法是,手握麦穗,用仰面朝天绑在条凳上的铁齿筢梳麦秸,将枯叶梳下来。期间,将长势良好、籽粒饱满的麦子挑选出来留作麦种,在粗石板上手工搓磨脱粒。其余的则用铡刀把麦穗铡下来。小户人家没有铡刀,就坐在地上,两脚夹着镰刀,刀尖朝上,镰把向外,用镰刀裁下麦穗。麦棵铡下麦穗后就成光滑的麦秆了。

铡麦图

铡下麦穗后要及时翻晒,即用蜡杈挑开晒场。为了防雨防露水,日落前把没晒好的麦穗垛起来,第二天再摊开晒。这就是《日用杂字》中所说的“铡开麦个子,勤使蜡杈翻,下晌垛了穗,早晨再另摊”。

“明日把场打,麸料牲口餐”的意思是,打场要用牲口,为了使牲口在拉碌碡打场时既有劲又不至于随地拉撒,弄脏粮食,就提前给牲口改善生活,在饲草里多加麸料。

“套上骡和马,不禁碌碡颠”的意思是,在打场的过程中,牲口跑的快,碌碡就颠簸起伏,易于麦穗脱粒。牲口拉石碾子运动的慢,脱粒也就慢。要想打场效果好,最好是“套上骡和马”。但在旧时能养起骡和马的,不外乎地、富大户人家。一般农户,能用驴、牛打场就很不错了。

麦穗均匀摊放在打麦场上晾晒,干燥后,人们便一边用牲口拉碌碡碾轧,一边用木杈翻挑。

用畜力拉碌碡,是赶牲口的人站在中央,一手拿了长长的缰绳,一手挥舞着鞭子,吆喝着牲口在整个打麦场上一溜小跑。用畜力拉碌碡还有一种方式,把有木架的碌碡用绳子拴在一根长木杆的一头,一人抱住木杆的另一端,撵着牲口,碌碡便绕着一个很大的半径快速转动。

用牲畜打场,要给其戴上“笼嘴”(竹篾子或者铁丝编制的半球形器物),蒙住眼睛,以防牲畜吃粮食,也防牲畜偷懒,因为被蒙住眼睛,牲畜就不知身后是否有人拿着鞭子催促着,只是一味地低头向前走。人们担心和讨厌的是牲畜的屎尿弄脏了粮食,因此很少动用畜力拉碌碡。

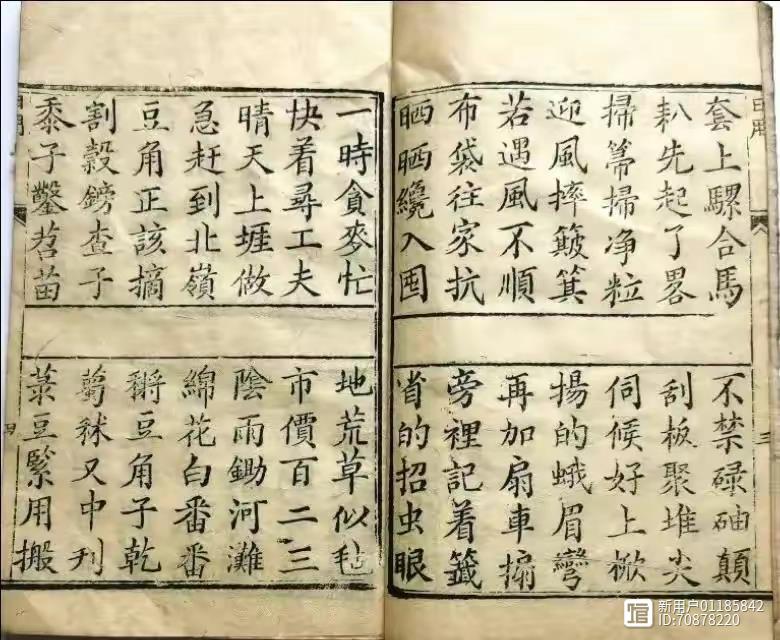

“筢先起了略,刮板聚堆尖,扫帚扫净粒,伺候好上锨”一段话说的是,至麦粒全部脱出,就可“起略”了。用三齿杈挑去“滑秸”,或用筢子搂去麦秸,即所谓的“扒先起了略”,待场上只剩下了带糠的麦粒,再用刮板将其堆起来,即日用杂字中所说的“刮板堆聚尖”。

( 刮板堆聚尖)

由于“起略”后的麦粒不仅带糠秕,还带有少许麦穰和麦鱼子(不成熟的小麦穗),因而必须在“堆聚尖”的过程中,不间断的用扫帚扫净粒,以利于好上锨扬场。

扫帚扫净粒

“迎风摔簸箕,扬得蛾眉弯,若遇风不顺,再加扇车扇”,说的是扬场阶段的事。用簸箕扬场去糠是件难度很高的工序。真正的老把式,在正式扬场前,先看定风向,拿起一个小簸箕,铲上大半簸箕粮食,按照刚才看好的风向选一个角度,将簸箕里的粮食“刷——”地一声撒向高空,粮食在半空中形成一道金色的“娥媚弯”弧线,然后,珍珠一般的颗粒在风中脱颖而出,“刷刷拉拉”落到地上,糠皮秕子则在风的吹拂下飘飘扬扬落到一边。试过风向和风力后,一个人双手端着小摔簸箕,等着另一个人用木锨将麦粒铲到簸箕里边,然后朝着空中用力抛洒。扬场需要两人密切配合才能完成,上锨和摔簸箕,一递一接,都要恰到好处。特别是拿小簸箕的人,第一次扬场很难掌握要领,要么没有把麦粒扬到同一位置上,要不就是扬出去的麦粒没有散开,达不到扬场去杂的效果。

扬场需要“迎风甩簸箕”。“迎风”,用老百姓的话说就是“呛着风”,扬场最好是选择侧逆风,也就是偏顶风。只有“迎风甩簸箕”,才能“扬的娥眉弯”,才能去净糠,这是农民在生产劳动中摸索出的窍门。现在都是仅仅用木锨扬场了,用簸箕扬场的不再见到。这种尽显画面感的扬场景象,今后只能见诸文字记载了。

杂字“若是风不顺,再加扇车扇”一句中的“风不顺”,指的是风向和风力不够理想,不适合扬场。扬场不怕风大,就怕风小。当风力太小,不能完全去糠时,就再用扇车扇一遍。现在好了,没有风也不再用那老古董扇车,只要用电鼓(吹)风就成了。

杂字“布袋往家扛,旁里记着签,晒晒才入囤,省得招虫眼”一句说的是往家收粮的事。

(旧时收粮食用的插簸箕)

原来农村用来装运粮食的布袋,装满粮食后有小水桶粗,接近一人高。一满布袋麦子有60公斤(相当于一石120市斤)~75公斤不等,在农村常叫做“一块”。一亩地打了几布袋粮食,就叫做打了几块。先前农村的地亩不是市亩,而是大亩。一大亩折合3.686市亩。以前由于麦子品种不好,没有化肥、农药,缺少灌溉条件,正常年景下一亩(大亩)能打四五块麦子就不错了,按现在说的亩产量,也就是200市斤左右,可见产量有多低。老百姓为了计算产量,在扬完场将麦子装布袋时,是很注意数量的。他们不仅关心的是一季的收成,更重要的是怎样支派这些粮食。“布袋往家扛,旁里记着签”,就是农民珍惜劳动成果的真实写照。

有人不一定懂得“旁里记着签”是啥意思。庄户人家,对一季庄稼的收成是很重视的。即便是生产队时期,也非常看重打下的粮食是多少,好盘算着交公粮后,再留下种子,还有多少分配到人。我本人在生产队当过会计,最清楚这件事。比如在麦收季节,每次在场院里扬净晒好的麦子,在入仓时都记清楚是多少布袋(装120斤的)。不论清朝早期,还是我当年所处的上世纪七十年代,都要找东西在上面画“正”字,每装满一布袋,就有专人在上面画一笔,一个“正”字就是五布袋。当年在我们生产队里,别的社员用布袋往粮仓里扛,我就在旁边画“正”字记着数。这样一说,杂字中那句“布袋往家扛,旁里记着签”就好理解了。

扛布袋既是个力气活,也是个技巧活。布袋装满粮食后,用线绳将袋口打活结扎好,身体转到布袋前面,右手攥紧布袋口,下蹲,弓腰,左手抓着布袋底部一角,犹如“苏秦背剑”,然后边起立边上肩,就将百多斤的粮布袋横在双肩上扛起来了。这活我干过不少,至今仍难以忘记。

社员交公粮时用的布袋

说到农村装粮食的布袋,我似乎又闻到了那种别样的气味。读者可能想不到,夏季装麦子的长布袋,在上年秋后耩麦子时,曾用其装过粪土拌的麦种,用完是不可能清洗的,所以每当往这样的布袋里装新麦子时,都会有一种奇怪的味道扑鼻而来,那是小麦的清香夹杂着粪土的气味在诠释着一句俚语:没有大粪臭,哪来五谷香。

对农民来说,最能体会到“粒粒皆辛苦”的滋味,眼看到口的粮食,是不愿被糟蹋半粒的。“晒晒才入囤,省得招虫眼”,这是必须的。在北方很多地方,粮食招虫眼,也叫做“招蚰子”。蚰子(学名谷象)这种害虫,在农民眼里比老鼠还可恶。在旧时老鼠还有药物可治,但蚰子藏在粮中间,除了不定期的用太阳暴晒驱虫和杀虫卵外,一点好法也没有。

(蚰子,学名谷象)

(作者:王守照

部分图片选自网络,在此向原作者致谢)

- 0000

- 0000