沈艳丽、阳雪丨傅增湘古籍整理所涉纸张浅说

注:本文发表于《文津流觞》傅增湘专辑(广西师范大学出版社2023年),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢沈艳丽、阳雪老师授权发布!

傅增湘古籍整理所涉纸张浅说

沈艳丽 阳雪

纸张是古籍的载体,各个时代的书写、刻印用纸不同,故而“纸张研究在版本学或书籍史的学术领域中,向来扮演着辅助版本鉴别以及考察工艺发展、出版环境、阅读风气的重要配角”[1]。傅增湘先生一生致力于古籍的收集、整理和刊布,生平聚书20余万卷,多宋元秘本及名钞精椠。他精于版本考订,熟谙目录校勘之学,撰有题跋582篇,亲手校勘的古籍达16301卷[2],其藏书之富,校勘之精,世所罕见。在他的古籍著录、题跋和校勘记中,常常见到他著录纸张的情况,如材质、厚度、质感、颜色、纹路等信息。这些内容看似简单,却需要有深厚的古籍鉴定经验,才能一眼辨之。此外,他在校勘、刊刻和抄录古籍的时候,也格外注重纸张的选择,将纸张优劣视为古籍传本质量的重要组成部分。

傅增湘先生对纸张的关注和讲究,从微观角度反映他对古籍收藏和整理事业的诚挚热爱。本文结合文献资料,尤其是《藏园群书经眼录》《藏园群书校勘跋识录》等书中傅先生撰写的校勘记,调研国家图书馆藏傅先生经眼、校勘的古籍,对傅先生笔下涉及古籍纸张的描述进行辑录、分类和整理,拟从其所著录的古籍用纸、抄补和校勘古籍用纸、搭印及附印古籍用纸三方面展开讨论。

一、著录的古籍用纸

古籍版本鉴定方面,傅增湘先生采用了直观法和理攻法结合的方式。“直观法即对古书之纸质、墨色、字体、装订、刀法、版式等,先凭视觉观察,以获取第一印象,亦即书画鉴定上所谓的'目鉴’。……理攻法可分为二:一就古书本身所留下来的线索,如刊记、序跋、避讳、刻工,以及书中之记年、记事、记人等加以推断。一从各种文献上的记载,加以考订;尤以诸藏书家的目录、书影,为鉴别版本时最重要的辅助资料。”[3]两种方法都建立在对古籍背景知识充分了解的基础上,相辅相成,使得鉴定结果较为精确。在目鉴阶段,傅增湘在其撰写的提要、题跋中,屡屡著录古籍用纸,一方面是因为纸张有助于辅助鉴定版本;另一方面,可能也是为了展示古籍纸张所呈现的特殊价值。

从西汉时期纸张发明以来,全国各地区以所产的桑、麻、藤、竹、楮等作为制纸的原料,经过不断地改进,生产出各种纸张,为书写、刻印书籍提供了重要载体。不同时代不同地区的纸张有着截然不同的特点。如唐朝时多用黄、白两色麻纸。北宋时期的蜀刻本兼用麻纸和广都纸。南宋后多用竹纸。元朝刻本用纸主要是黄麻纸和白麻纸,其次竹纸,少数用蚕茧纸。明刻本初期少数仍用黄白麻纸,但主要用棉纸和竹纸。清代印书用纸,大都竹纸,有官堆、花坯、毛泰、汀贡、连史、粉连、皮纸等[4]。以上这些纸主要是古人以质感命名的。因此,对纸张的准确辨别可以辅助鉴别古籍的版本和年代。

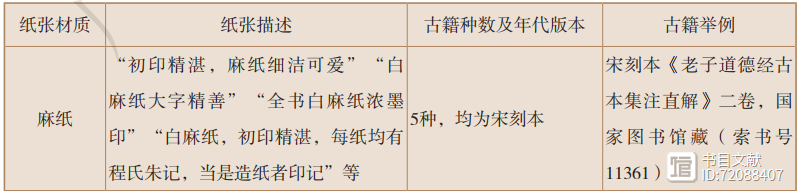

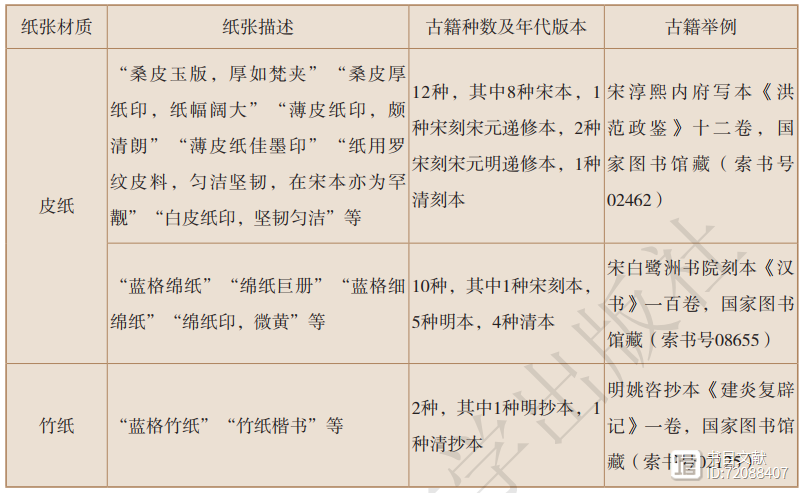

笔者翻检《藏园群书经眼录》,发现共有36种古籍著录时涉及了纸张,其中多为麻纸、皮纸(含绵纸[5])、竹纸三种。这三种纸纸质柔韧、刷印效果雅正。傅氏记录的纸张情况通常为材质、厚度、质感、颜色、纹路等。关于麻纸的著录如“初印精湛,麻纸细洁可爱”“白麻纸大字精善”“全书白麻纸浓墨印”“白麻纸,初印精湛,每纸均有程氏朱记,当是造纸者印记”;关于皮纸的著录如“桑皮玉版,厚如梵夹”“桑皮厚纸印,纸幅阔大”“薄皮纸印,颇清朗”“薄皮纸佳墨印”等;关于绵纸的著录如“蓝格绵纸”“绵纸巨册”“蓝格细绵纸”“绵纸印,微黄”等;关于竹纸的记录较为简单,如“蓝格竹纸”“竹纸楷书”等。在其著录中,各种皮纸的装帧、印刷效果也不一样,如“桑皮玉版,厚如梵夹”“薄皮纸印,颇清朗”“纸用罗纹皮料,匀洁坚韧,在宋本亦为罕觏”“白皮纸印,坚韧匀洁”,可以看出傅氏对于皮纸的偏爱。

表1《 藏园群书经眼录》中各类纸张的著录情况

续编

傅增湘著录的纸张类别中,还有一类比较特殊,即公文纸。公文纸有许多别称,叶德辉《书林清话》卷八《宋元明印书用公牍纸背及各项旧纸》一章中曾提到“公牍纸”“文牍纸”“官册纸”“册籍纸”“册子纸”等称呼[6]。孙继民先生认为公文纸本“指宋元明时期利用官府废弃的公文档册账簿(包括私人书启等写本)纸背刷印的古籍,亦即古人利用公私废旧纸张背面印刷的古籍印本”[7]。由此可见,公文纸本古籍既包括官府用纸也包括私家用纸,官府用纸包括有印章的公文也包括未使用印章的账簿以及其他种类的文献;私家用纸的范围更广,包括书信、账簿、契约等。

傅增湘显然对这类纸张颇感兴趣,遇到“公文纸”类都会细细记录,笔者查阅到6种古籍著录如“卷中已有嘉靖补板,用明官纸印,乃嘉兴府粮册,内有崇德县,今已省并矣”“白皮纸印,纸背为宋时册籍”“后有绍兴十七年黄州契勘造此书公文,具载纸板墨价,后列官衔八行,末并录万历庚戌谢肇淛跋,言从内府宋本抄出者”“目录卷一前十二叶纸背乃宋人诗草稿”等。他还收藏废旧公文纸用来刻印古籍,可以看出旧纸的珍贵。

二、抄补和校勘古籍用纸

清代私家专用笺纸比较盛行,名人雅士喜欢依个人兴趣雅好制作笺纸,一是免于流俗,二是防止信笺被偷换和冒名作伪,三是显示寄信人格外郑重其事。藏书家们校勘古籍,或抄书写录,对纸张的需求很高,手工绘制栏格,不仅费时费力,效果也难以保证,于是常找制笺坊肆定制一些带有边框界栏、专门用于抄校的行格稿纸。同样材质的纸,经过加工,如加印室名斋号,刷印喜欢的颜色的栏线、喜爱的行款格式等,就有了藏书家的特色。

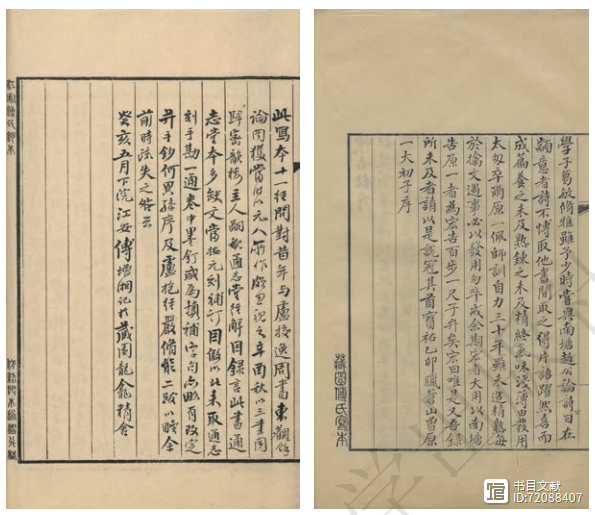

傅增湘在其抄补、校勘古籍的过程中选用的纸张就颇为讲究,他仿照古籍中经典的行格样式定制了专属稿纸。这些稿纸以傅氏姓名、字号、室名斋号以及行格样式等不同的方式进行款署。有文献记录,傅翁曾在云蓝阁、文楷斋、荣宝斋等制笺坊肆定制过笺纸,“双鉴楼”“藏园”款署的笺纸则有可能是由他自己印制[8]。笔者综合查考了《藏园群书经眼录》《藏园群书校勘跋识录》以及国家图书馆藏268种傅翁藏书(索书号00001—00268),其用于补配、校勘书籍的行格稿纸就多达10余种,包括江安傅氏钞本、藏园钞本、藏园傅氏写本、双鉴楼钞藏善本、双鉴楼钞本、津寄庐钞书、“云合楼(袁克文)写书,仿东武镏氏嘉荫簃写书格式”、仿绍兴本《通鉴》行格、仿书棚本行格、仿大德平水本《尔雅》版式、仿元刊本款式行格纸、海盐涉园张氏文房(张元济)稿纸等,涉及古籍40余种。

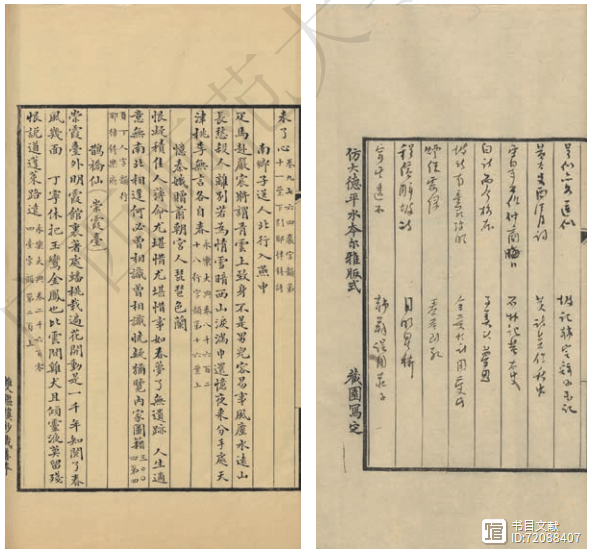

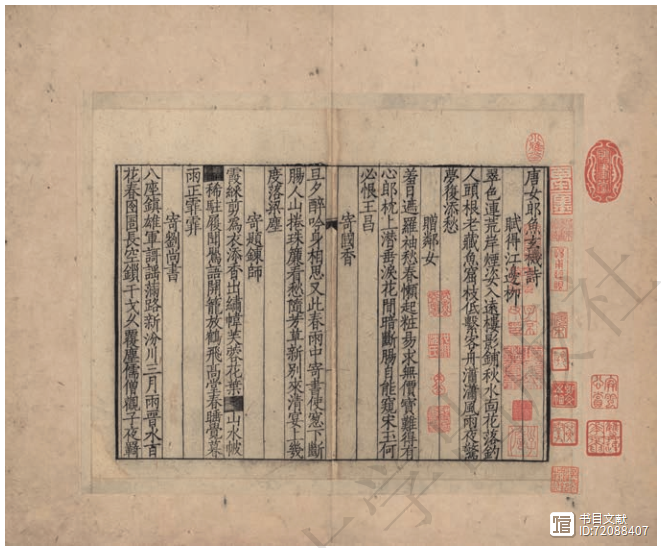

仿绍兴本《通鉴》行格、仿书棚本行格、仿大德平水本《尔雅》版式、仿元刊本款式行格纸等仿制的都是宋元精品古籍中刷印效果较为美观的版式。仿绍兴本《通鉴》行格纸是以“双鉴”之一的宋绍兴二年至三年两浙东路茶盐司公使库刻本《资治通鉴》的样式制作的,该书为现存最早最完整的《资治通鉴》刻本。傅氏似乎更偏爱仿书棚本行格纸,约有20种书的补配用纸均为此版式。书棚本专指南宋临安府(今浙江杭州)陈起父子的书坊所刻书,因地点在棚北大街睦亲坊南故名[9]。陈氏刻书以精丽工整著称,最大特色是行款基本为每半叶十行,行十八字。国家图书馆藏《唐女郎鱼玄机诗》即为陈氏书籍铺所刻,卷尾镌有“临安府棚北睦亲坊南陈宅书籍铺印”,此本半叶十行,行十八字,白口,单鱼尾,左右双边。傅氏仿书棚本行格稿纸即仿照此行格印制。

图1 傅增湘所用4种行格稿纸

图2宋刻书棚本《唐女郎鱼玄机诗》(上)与藏园仿书棚本行格稿纸(下)三、搭印及附印古籍用纸

傅增湘不仅热爱收藏古籍,还十分重视古籍的流传。他通过抄录、刊刻、搭印、附印等形式,使古籍化身千百,传本扬学。除了影印《周易正义》、《永乐大典》“台”字韵册、《太平广记》等书,他又翻刻宋元古本蜀人著作十二种,编为《双鉴楼蜀贤遗书》,以弘扬蜀学,还以百衲宋本《资治通鉴》及珍本古籍数十种支持张元济先生编印《四部丛刊》。所藏孤本如北宋本《史记集解》、宋吉州本《欧阳文忠公大全集》、“双鉴”之一的宋写本《洪范政鉴》等也都交商务印书馆拍照制版,可惜因抗战爆发未能印行[10]。

在抄录、刊刻、搭印或附印珍贵古籍的时候,他选用纸张也非常考究。他曾写信给顾麟士,提出或借阅或影钞或拍照《龙川略志》《龙川别志》两种宋代孤本。顾氏只同意影钞,为此傅增湘专门从北京寄纸到苏州,并在信中写道:“开化纸觅得数十纸寄呈,敬希代属善书人摹写《龙川别志》,以践前宿约。”[11]开化纸是清代以来最名贵的一种纸,因质地细腻、柔软洁白、薄而韧性强,成为清廷宫内专用纸,也是傅增湘非常推崇的一种纸,他在民国二十二年(1933)为陶湘编的《故宫殿本书库现存目》撰写题词时写道:“开化纸洁如玉版,太史连色疑金粟。色香既古,装褙尤精。”[12]

傅增湘曾以珍藏的高丽纸搭印书籍。搭印是指在印刷古籍时,搭印者自己出纸,让印刷单位印一部分给搭印者收藏。1989年中华书局影印出版北宋四大部书中体量最大的《册府元龟》,将几乎全部的存世宋刻残卷去其重复,汇为一编。此书之出版历程旷日持久,其间影印方案几经改易,张元济、傅增湘、陈垣、赵万里、陈乃乾等皆不同程度参与其事[13]。据胡珂等考证,在《册府元龟》影印出版工作进行期间,傅增湘亦拟通盘校理《册府元龟》,此前其已将国内公私所藏宋刻108卷校毕。1930年6月28日,傅增湘致张元济函称:“《册府元龟》虽缩印亦愿搭印一部,侍于此书近来颇用力也,拟竭余年之力,将此书校完。”[14])后来傅增湘向商务印书馆先后寄去其搭印《册府元龟》等古籍的高丽纸二千张。“其纸均系旧纸,但不十分旧”[15]。虽然《册府元龟》后来因为种种原因未能搭印成功,但是傅氏对于搭印此书而专门寄送高丽纸确为事实。

此外,傅增湘还曾用官册纸附印《玉台新咏》和《徐公文集》。附印是近代分担主印人风险,又从而分享利益的一种图书出版参与模式。有些情况属于友朋跟印,有些则类似于今天的众筹,各自按出资比例分得相应样书[16]。傅增湘曾言“民国徐乃昌覆刻赵均本(《玉台新咏》),以原书上版,镂刻甚精,所谓下真迹一等也。后附校记。余以旧文书纸附印一帙”[17],并以乾隆官册纸附印,赶上了最初印的一批。1923年,农历十月二十日,“傅沅叔来,未晤,留字并官册三本,拟印《玉台新咏》四部,纸仅二百七十页,印三部尚不敷,以前存者勉可凑印,如印坏即难成矣”[18]。官册纸数量紧张,不足以印出三部,但后来实际印刷了五部,先后交给傅增湘四部,或许是后来增加了纸张[19]。傅增湘用官册纸附印《玉台新咏》不是孤例,此前也用官册纸印了三部《徐公文集》,《徐乃昌日记》亦有记载。此外,1920年,农历七月初四日,“菊生来书,沅叔附印《骑省集》,寄来官册纸一千二百十四叶”;初六日,“又沅叔印《骑省集》三部,官册纸不敷,再补寄”;廿四日,“菊生来书,沅叔补寄印《徐公文集》官册纸四百廿三叶”[20]。

傅先生一生酷嗜古籍,为古籍收藏和整理校勘工作付出了全部心血。他爱屋及乌,对古籍的珍爱也体现在对纸张的考究和偏爱上。笔者因能力所限,未能对傅先生著录、选用纸张做更深探究,仅立足于傅先生的校勘记,结合文献记载和馆藏古籍做一简单介绍。谨以此文抛砖引玉,希望有更多的专业学者深入研究这一领域,让纸张考证在古籍研究领域发挥更大的作用,传承傅先生留下的文化财富。

注释:[1]曾纪刚:《古籍“开化纸”印本新考》,《文献》2020年第2期,第4页。[2]傅熹年:《在“著名学者藏书家傅增湘先生逝世六十周年纪念展”开幕式上的致辞》,沈乃文主编:《版本目录学研究》第二辑,2010年,国家图书馆出版社,第14页。[3]李清志:《古书版本鉴定研究》,文史哲出版社,1986年,第4页。[4]施廷镛:《古籍珍稀版本知见录》,北京图书馆出版社,2005年,第220页。[5]皮纸中纤维坚韧柔软、其纵纹断如棉丝者,称为“绵纸”,亦作“棉纸”,其中大多为桑皮所造。本文按照傅氏原文著录,分类时将绵纸归入皮纸中。[6]叶德辉:《书林清话》,华文出版社,2012年,第221页。[7]孙继民、魏琳:《公文纸本:传世文献最后一座待开发的富矿》,《光明日报》2012年4月12日,第11版。[8]王宇:《明清笺纸研究》,南京艺术学院博士论文,2019年,第263、318、327、336页。[9]瞿冕良:《中国古籍版刻辞典》,苏州大学出版社,2009年,第125页。[10]傅熹年:《记先祖藏园老人与北京图书馆的渊源》,《北京图书馆馆刊》1997年第3期,第50页。[11]苏州档案馆:《傅增湘为请善书者影写海内孤本龙川别志事致顾麟士函》,《苏州杂志》2021年第3期,第2页。[12]陶湘:《故宫殿本书库现存目》,北京图书馆出版社古籍影印室编:《明清以来公藏书目汇刊》第5册,北京图书馆出版社,2008年,第400页。[13]胡珂、鲁明:《宋本册府元龟之蒐辑配补与校勘影印始末考》,《文献》2019年第1期,第113页。[14]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第237—238页。[15]张元济:《为傅增湘搭印古籍事与商务印书馆出版部之问答》,《张元济全集》第10卷《古籍研究著作》,商务印书馆,2010年,第261页。[16]南江涛:《徐乃昌影刻玉台新咏考》,《文献》2020年第4期,第159页。[17]莫友芝撰,傅增湘订补:《藏园订补郘亭知见传本书目》,中华书局,2009年,第1510页。[18]徐乃昌著,南江涛整理:《徐乃昌日记》,凤凰出版社,2020年,第485页。[19]南江涛:《徐乃昌影刻玉台新咏考》,《文献》2020年第4期,第160页。[20]徐乃昌著,南江涛整理:《徐乃昌日记》,第59、60、65页。

【作者简介】

沈艳丽,国家图书馆古籍馆副研究馆员。

阳雪,国家图书馆古籍馆馆员。

- 0000

- 0000