《人类艺术万年史-169》中国明代八朝的书法艺术

中国明代八朝的书法艺术

书法是唯一能够代表中国文化精神的艺术门类,因而明代的书法艺术也有自己的鲜明特色。在"晋韵"、"唐法"、"宋意"之后,元人"尚古尊帖",世风日下,虽有赵孟頫与"颜柳"齐名,但柔媚之风迁延日久,窒息书坛。明初,宋克、沈度等10余人皆自元入明,虽有书名但远逊唐宋。明代中期,文人以诗文书画自娱情怀,一时名流如涌,虽无突出成就,但也日渐兴旺。自此,祝允明、文征明的"才子书",徐渭的浪漫大草,董其昌的理性化书作,则各领风骚,形成了一个情有所衷、多样化发展的书法艺术潮流。董其昌则成为赵孟俯之后,成就最高、影响最大的一位书法家。

1.15世纪兴起的"才子书"

明代中期,祝允明、文征明、唐寅、徐祯卿,史称"吴中四才子"。其中,徐专于诗,文、唐兼有书画,祝则专事书法。祝允明、文征明是"才子书"的典型代表。他们上溯魏晋,遍学诸家,打开了"尚帖复古"的陕隘眼界,终以古雅豪放的气度打破了赵书妩媚秀丽风格的垄断。

祝允明(1459-1508年),字希哲,号技山。明世宗嘉靖五年生于长州(今江苏吴县),因出生时以手指树技,又号枝指生。弘治(1488-1505)年间中举,官广东兴宁知县,迁应天府通判,故人称"祝京兆"。为人狂放,诗文清扬,尤工书法,以小楷和草书见长。小楷出自钟繇、王羲之和智永,草书学怀素和黄庭坚而能自成风格。王世贞《艺苑卮言》称:"京兆楷法自元常、二王、永师、秘监、率更、吴兴,行草则大令、永师、河南、狂素、颠旭、北海、眉山、预章、襄阳,靡不临写工绝。晚节变化出入,不可端倪,风骨烂漫,天真纵逸。"可见,自钟繇(字元常)至米芾(号襄阳),魏晋隋唐五代两宋,几乎所有著名书作都被祝允明研习过了,故而冠绝群伦,成就了一种"风骨烂漫,天真纵逸"的独特风格。祝允明擅长楷书、行书和草书,尤以草为最。其风格又呈现出三种姿质。第一种为古朴淳厚的行草;第二种为流利畅达的今草;第三种是颠狂奇逸的大草。著名书作有《叙字帖》、《太湖诗卷》、《箜篌引》、《曹植诗》、《前赤壁赋》、《和陶渊明饮酒二十首》等。

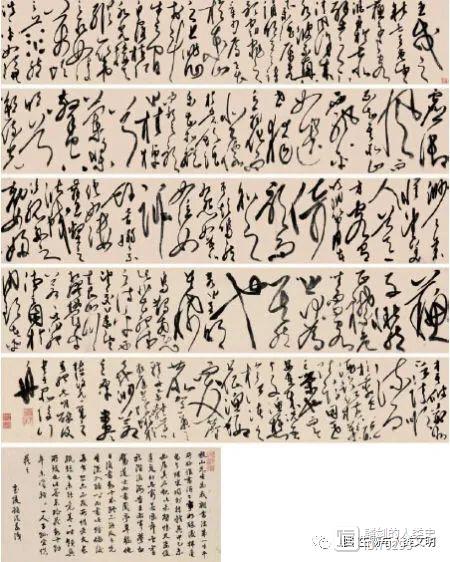

《前赤壁赋》是祝书狂草中的优秀代表。书于正德十六年(1521年),时年62岁。纸本草体。纵31.3厘米,横1001.7厘米。卷后有黄省曾、文征明、文嘉等人跋文笔迹。足见其受重之隆。这幅书作深得二王行草的妍美流便,又有汉代章草的笔势;更有张旭怀素的飞动豪迈,又有黄庭坚的奇崛雄奇。而这些不同的特点,都在祝允明那狂放豪迈的气质统摄之下,和谐地融为一体,形成了奇巧狂纵又不失典雅淳古的风格,难怪文嘉跋题此卷为"盖其晚年用意之书。"他的《草书读稿》,是1521年过溧阳赠友人所作,上书《龙川山中早行》等诗10首,用笔生辣苍厚;《草书诗轴》,用长锋羊豪书写七律1首,用笔苍厚勤练;《草书诗翰》手卷,书自作诗《春日醉卧》、《宝剑篇》等5首,笔法姿肆,圆转自然,力可杠鼎。

祝允明的成就,在明代书法发展上不同寻常。元代国祚较短,书坛不振,只有赵孟俯称重于世。明初书风日盛,但缺少名家。虽然,宋克等人书艺不凡,但仍未能改变沉闷局面。晚明谢肇浙在书论中指出:"国初能手多粘俗笔",并且"递相模仿,而气格愈下"。直至祝允明的出现,才使书坛有了起色。他那典雅淳古、苍厚劲练的风格,终于把明代书法带出了元代柔媚书风的影响范围,开辟了明代特有的艺术风格。

文征明(1470-1559年),原名璧,字征明。明世宗嘉靖三十八年生于长州。少年学文于吴宽,习书于李应祯,师画于沈周,故以诗文书画称世。在诗文上,与祝允明等并称"吴中四才子"。在绘画上,与沈周等合称"吴门四大家"。在书法上,以楷书、行草最佳。王世贞《艺苑卮言》载:"小楷师二王,精工之甚,惟少光耳,亦有作率更者。少年草师怀素;行笔仿苏、黄、米及《圣教》,晚岁取《圣教》损益之,加以苍老,遂自成家,惟不作草耳。"因而小楷更加精美。42岁起以字行世,改为征仲。因先世为衡山人,故号衡山居士,世称"文衡山"。54岁以贡生资格被荐赴吏部考试,授翰林院待诏。次年即上书辞官,3年后终于获准回归乡里。传世作品极多,风格清劲古淡、遒美端庄,小楷尤精。著名作品有《金刚经》、《千字文》、《顾春潜传轴》、《离骚经》、《自书雪诗卷》、《西苑诗》、《楷书诗文合卷》等。

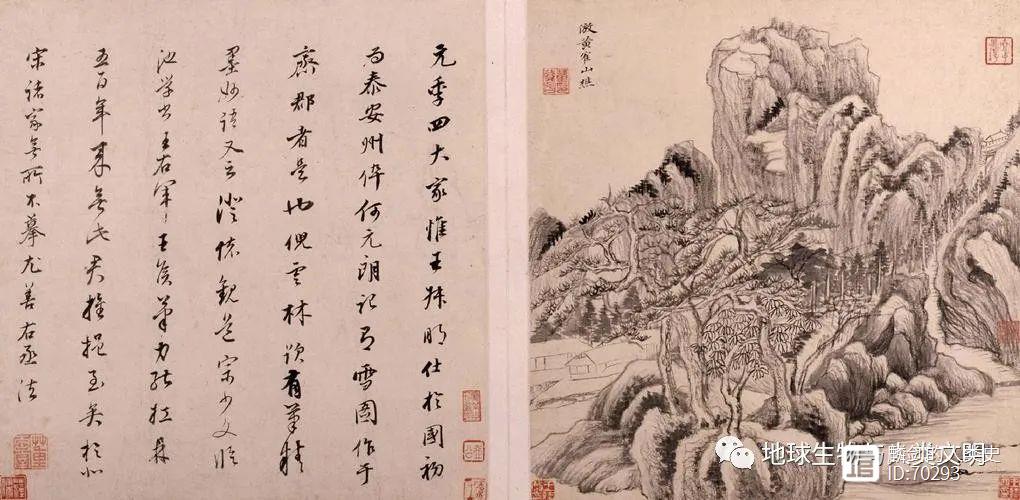

《楷书诗文合卷》,小楷四种。其一为司马光《独乐园记》1篇、诗7首,纵28.7厘米,宽98.2厘米;其二为《古诗十九首》,有自题款识数语,纵24.4厘米,横121厘米;其三为李密《陈情表》,纵30厘米,横50厘米;其四为陶潜《归去来辞》,纵30厘米,横39厘米。该卷书作远宗二王、近师孟俯,富有入妙通灵、古淡清劲之趣。

《西苑诗》是行草书卷。上书七律10首,诗乃文征明56岁在京任翰林待诏时所作,描述紫禁城西以太液池(即北海)为中心的御苑景色。书卷写于85岁,通篇用笔苍劲古雅,结构多变。与《楷书诗文合卷》相比,更觉滞洒姿致,不流俗媚。从笔迹上看,书写时大约使用的是硬毫,因此点画富有弹性,秀逸之中显得清健挺拔。还有一种儒雅气质。

文征明幼时不慧,资质平钝,早年因字拙不准乡试,因此发奋图强,勤学苦练,遍学古人,自成法度,笔画精整,书风古雅,而且德高望重,门生众多。长子文彭、次子文嘉都有书名,入其门者王宠、陆师道、陈道复、王谷祥、周天球等,都以书翰称世。文征明主持书坛数十年,渐将明代书法创作推向高潮,对后世也有很大影响。

2.16世纪的浪漫大草

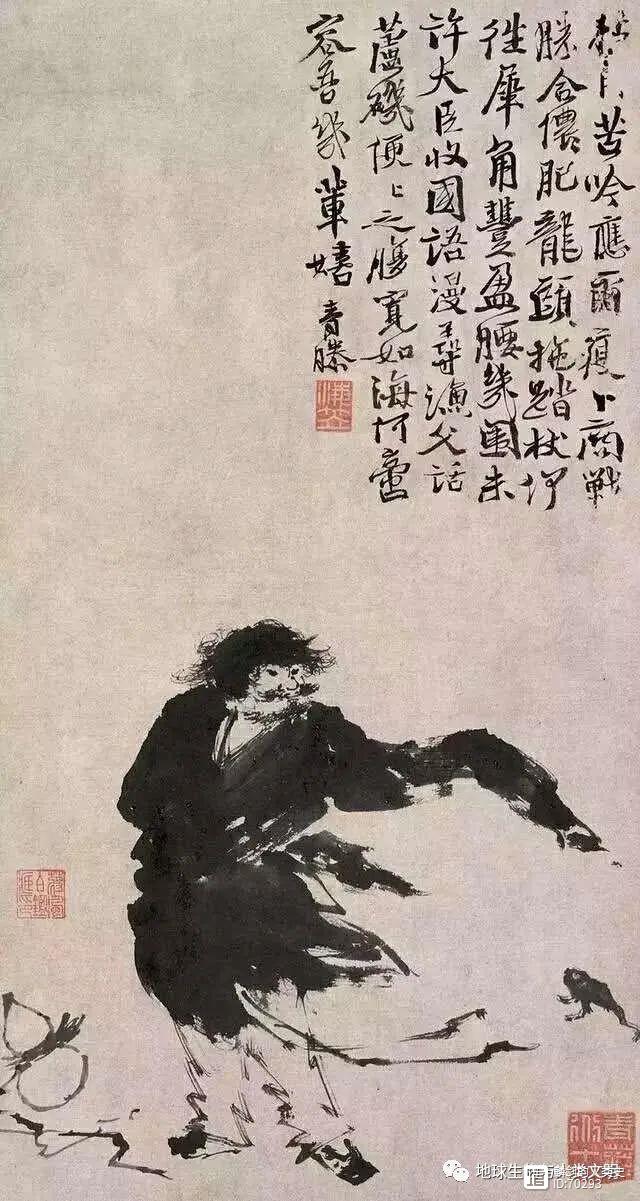

徐渭(1521-1593年),明武宗正德十六年生于浙江山阴(今绍兴)。字文长,号天池,或天池生,青藤道士在画史上更有盛名。年20为生员,父有声誉。但屡应乡试不中。38岁时(嘉靖三十七年),浙江总督胡宗宪招致幕府,参加东南沿海抗倭斗争,反对权奸严嵩。以草书《献白虎表》称重一时。胡宗宪罪入狱,株连徐渭,一度精神失常,自杀未成。

晚年贫病交加,以诗文书画糊口,潦倒终生。他于诗词、文学、音律、杂剧、书法、绘画、军事无所不精,一生成就显赫。著有《路史分释》、《笔元要旨》、《徐文长集》等文献。书法以行草见长,代表作有《行草诗卷》、《女芙馆十泳》、《青天歌卷》、《杜甫秋兴八首册》、《草书诗轴》等,笔势纵逸飞动,雄奇奔放。后来,袁宏道游历越中,得到徐渭书法诗文残存手稿,出示国子祭酒陶望龄,相与激赏,刻其集发行于世。陶望龄《歇叶集》盛赞其行草"精伟奇杰"。袁宏道《中郎集》评曰:"文长喜作书,笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出,在王雅宜、文征仲之上,不论书法而论书神,诚八法之散圣,字林之侠客也。"此论公允恰当。因其书作往往具有超出传统书法理论逻辑的特点,遂被后世奉为非理性书法的典型代表。

《行草诗卷》,万历十九年(1591年)作。卷中4篇诗歌笔法各异。其中,《碧草》篇近草,《白酒》篇近楷,《春兴》篇近行,《月下梨花》以下各篇则为绵密恣肆的大草。此卷虽非一时所作,但妙在分合有度,能于无法中见法,纷繁中蕴条理。卷后有鲁瑶仙、罗山山人二跋。

《草书诗轴》是徐渭书作中的一种典型,系其晚年所书。通篇纵情挥洒,竭力追求神韵,强烈表现个性。用笔奇逸狂放,结体奇变百出,势如骤雨狂风,龙蛇驰突;打破了行款界限,字行之间缠密绵连,似无章法可循,却气脉相通,淋漓痛彻,书家的悲凉、愤恨、失意、疯狂、寂寥、不平、灰暗、枯涩、苦闷和反抗心理化为奔放的线条,自胸中、腕间、笔底激越而出,超越了书法理性的束缚,表现为情感的轰鸣和识见的飚扬,在中国书坛上树起了反理性的旗帜。另如《青天歌卷》也是如此,点画已是恣肆无形,但通 篇的气势却如排山倒海,民主理想的追求,自由个性的抒发真是万马奔腾了。在这样的大写意书作面前,二王、颜、柳、苏、米,乃至赵孟頫、祝枝山、文征明、董其昌,甚至巅张狂素,在气势上也难以称重了,这是徐渭草书的价值所在。

《明史.徐渭传》载,他曾自称"吾书第一、诗次之,文次之,画又次之。"而且此说也被当时社会认可。但就影响而言,其书艺远没有绘画和戏剧文学的成就更为突出,而且袁宏道也将"书法"和"书神"加以区别。若从"书法"论,徐渭书作则在雄伟奔放之中显露出点画的不足。因此"吾书第一"的说法不能简单理解,如从"书神"所显示的创作精神和当时书坛的"才子"习气而言,确有"第一"之功,他那一往无前的创作气魄在若干艺术领域中都开辟出全新的道路,而那浪漫恣肆的书作更能表达艺术家的情怀和体现艺术的本质,从而影响了一批书家和数代后人。从他身后数代书家的成长上看,直接临摹其书作而奠定发展基础的人几乎是零,但受其书风激砺和胆略启发者确又比比皆是。

这是徐书不容忽视的一大社会现象。

3.16世纪末的理性化书家

董其昌(1555-1636年),字玄宰,号思白、思翁,别号香光居士。嘉靖三十四年生于华亭(今上海松江)。万厉十七年进士。选庶吉士授编修,自此仕宦。光宗时召为太常少卿,再迁国子寺卿,数年后请命告归。与刑侗、米万钟、张瑞图合称"刑张米董",形成了晚明最具影响的一个书家群,而以董其昌的成就最高,其他3人较之远甚。所著《书禅室自论》曾总结学书历程:"吾学书在17岁时,初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏;遂效《黄庭经》及钟元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《丙舍帖》凡三年,自谓逼古,不复以文征仲、祝希哲置之眼角,乃于书家之神理,实未有入处,徒守格辙耳。比游嘉兴,得尽靓项子京家藏真迹,又见右军官奴帖于金陵,方悟从前妄自标评,自是渐有小得,今将二十七年,犹作随波逐浪,书家翰墨小道,其难如是。"说明他在学书过程中富于理性思考,44岁时仍探研不止,终于成为真草隶篆全面发展的晚明书学大家。清王文治《论书绝句》赞其书作为"书家神品",何焯《义门题跋》称之"用笔圆劲",包世臣《艺舟双楫》论:"其书能于姿致中出古淡,为书家中朴学。然能朴而不能茂,以中岁深襄阳跳荡之习,故行笔不免空劫,出笔时形偏竭也。"品察董其昌的书作,确有古淡、散逸、清苍之气,但姿致之中仍不乏骨力。这在其小楷《谢希逸月赋》、行草《赤壁赋册》、大草《试墨帖》中即可确知。有《书禅室随笔》、《客台文集》传世。

万厉二十五年(1597年),董其昌42岁,正是他苦学不缀,深入思考的时期。所作《邵康节无名公传并程朱赞》最能反映其成就。此作题识中称:"以三藏圣教序笔意,为竟此册。"即用王羲之笔意书写。其实,书中已将王书、颜书、苏书、米书等大家风范熔为一炉,不但圆转自如,疾涩随意,而且苍润浑厚,古朴茂伟。且字大盈拳,驰聘有度,神彩炳焕,堪称大作。

《试墨帖》是董书中难得的大草佳作。从线条的圆劲飞健中可知其师从怀素,但格调自成。此卷作品的文字内容与书法气韵高度统一。虽是大草却丝毫不见盛唐狂草的磅礴之势,而更富有闲情逸致和笔情墨趣;运笔轻松活泼,线条流动飘逸;笔道虽然细瘦流畅,却在交错流动中见出变化,因此古淡而又姿致;充分地展现出董书富于理性的创作态度,以及讲究神韵、淡雅空灵的审美追求。

在董其昌的创作发展中,始终保持着一种审慎的头脑。他遍学古人而不随波逐流,汲取众长而非食古不化。这种富于理性思考的科学态度,终在晚明书家中蔚成风气,彻底摆脱了盲目"模古"的积弊,从而成熟强大起来。今人王强、刘树勇认为"古代书家或可分为三类,一类是介入古法的,人们称之为'复古',如赵孟頫;一类是不介入古法(其实是超越古法)的,人们称'变古者',如颜真卿、黄庭坚;还有一类是不再介入过多又非不介入者,我们暂名之为'第三类书家',其代表人物当推董其昌。这类书家的特点是不那么感情用事,而是富于冷静的理性思考;他们是怀疑型的,不轻信,但也不是把过去的一切推倒重来;同时他们又带有某种悲观色彩,认为世界无法满足他们的理想,所以他们变得实在了许多,他们不那么放诞,但他们仍然反对'独尊'。"实际上,这种不"感情用事"而"富于理性思考"的性格,在祝允明、文征明和徐渭那里也是如此,只不过表现形式或表达程度有别而已。他们同处在书学不振的明代,加上外侮内患的悲愤,因而造就了他们那种审视一切的冷静思考和艰难困苦的书学道路。显然,这是一种历史的选择,董氏书学的重要意义也正在于此,他以"第三类书家"的杰出成就,在低谷和困惑中继续扩大战果,使明代书坛重新振作起来,并为今后的发展开辟了新的道路。

- 0000