吴凌杰、陈莉丨中山大学藏《草庐问答》文献价值发覆

注:本文发表于《集美大学学报》2023年第4期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢吴凌杰博士授权发布!

中山大学藏《草庐问答》文献价值发覆

吴凌杰 陈莉

[摘要]中山大学图书馆藏金宗德《草庐问答》是国内仅存的文本,它的诞生与金宗德“尊奉朱子”的思想及当时李氏朝鲜面临内忧外患的现状密不可分。金氏引据儒家经典,阐释朱子学名物词章、仪式流程,并采取具图形式,考辨了礼文深奥、后世争论处,批驳了当时朝鲜与日剧下的民风,以及借助礼学争论借机引发党政的习性。同时,《草庐问答》打破了朝鲜朱子学研究单调低质重复化的困局,推动了相关研究走向精细化,使得朱子学研究从照搬原典走向文本自觉,这是十八世纪朝鲜学风在朱子学研究开始转变的体现,并为后来学人提供了创作蓝本。[关键词]域外汉学;《草庐问答》;中山大学图书馆;海外朱子学

中山大学图书馆历史悠久,馆藏丰富,收藏了一批珍贵的域外汉籍,这些书籍较为罕见,多为国内少见汉籍,故长期以来为学界所不知。正如中山大学陈寅恪教授在《陈垣敦煌劫余录》序云:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。”[1]本文即以新发现的金宗德《草庐问答》为切入点,①首先对此书的若干信息进行探讨,并以此为切入点,展开对十八世纪朝鲜朱子学演进的研究,诸多论述未必允当,敬请方家斧正。

一、金宗德与《草庐问答》

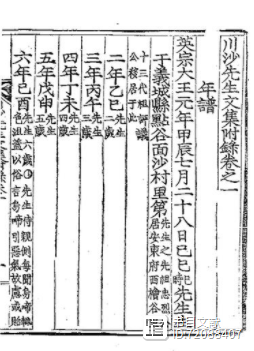

中山大学图书馆藏朝鲜活字印本《草庐问答》六卷,三册,半叶十行十九字。白口,四周双边,双花纹对鱼尾。半叶框高21.2厘米,宽16.7厘米。书前无序,书后有金道和跋,跋曰:

川沙金先生,挺颖睿之姿,用悫实之工,以忠信笃敬为存心之主,本以四勿、三贵为检身之节,度铢累寸,积孳孳不已,七十年如一日。盖先生得湖门再传之绪,屡蒙笃实之评,而卒受深衣之托,寔考亭之黄蔡也。呜呼!韪矣,先生既不得有为于世,则退而讲明,斯道以启来学之责,亦有不得辞者矣。于是作圣学正路以为迷道之指南,又作孔门一统以明传道之渊源,又与门下诸贤难疑问答,编为是书。凡二百二十余条,首揭精一执中,为圣贤传受之心法,次论操存省察,为学者治心之单方,末乃以四书之微辞奥旨,难于领解者,反复推明,各极其趣,使世之学者,无抱疑彷徨之叹,则具所以尊信师诀,羽翼斯文之功,岂直为寻常论著之比而已哉?先生既没,屡有锓布之议,既因循而未遑,旋又兵燹及之,当日手本,荡为灰烬,则天意岂徒然哉。适有传写一本,出于门人敬进所蔵,盖亦孔壁之古文也。本孙寿昶即兴一方士友,更写一本,托道和以考正三已,仍责识其事,顾渺然未学,何敢泚笔于先生之书,而窃伏念王考通德公,亦尝周旋于执经之列,侍奉笔砚屡矣,道和于此,虽执鞭之事,何敢辞焉。遂忘其僣猥,谨以一言,盥手书于卷端。[2]3811

据考,川沙金先生,即金宗德,号川沙。

现存史料有关金宗德的记载不多,从其《川沙先生文集》粗可零散的勾勒出其生平事迹:金宗德,朝鲜庆尚道人,生于1724年,卒于1797年,师从于李象靖,②为退溪学派的一员,受学派影响,一生尊奉朱子学。[2]他著述丰富,现存文集收录了他大量的诗词歌赋、别纸行状等作品,而专著有《心经讲录刊补》与《草庐问答》,[3]前者主要论述心经的内容,后者主要阐发他对朱子学的理解。

对金宗德修撰《草庐问答》的缘由,后人金道和在书末跋语中有载,现可据此归纳为以下两点:

一是经典晦涩难懂,后世难以理解,需著述明之。儒家经典自问世以来,便以言简意赅著称,我国学者尚难以理解,纷纷为之作“注、疏”,更何况朝鲜文人,他们对儒家经典更有先天的隔阂感。金宗德有鉴于此、挺身而出“先生既不得有为于世,则退而讲明,斯道以启来学之责,亦有不得辞者矣。于是作圣学正路以为迷道之指南,又作孔门一统以明传道之渊源,又与门下诸贤难疑问答,编为是书。凡二百二十余条,首揭精一执中,为圣贤传受之心法,次论操存省察,为学者治心之单方,末乃以四书之微辞奥旨,难于领解者,反复推明,各极其趣,使世之学者,无抱疑彷徨之叹”通过问答体的形式撰写此书,让朝鲜文人明晰体悟儒家思想。

二是金宗德尊奉朱子之心。如前所述,金氏受学于李象靖,为退溪学派之一员,该学派以尊奉朱子为主要特色。金宗德尊奉朱子之学,为扩大其影响,着成此书。他一生“挺颖睿之姿,用悫实之工,以忠信笃敬为存心之主,本以四勿、三贵为检身之节,度铢累寸,积孳孳不已,七十年如一日。盖先生得湖门再传之绪,屡蒙笃实之评,而卒受深衣之托,寔考亭之黄蔡也。”金道和有感于此,故将金宗德比为朱熹门人“黄干、蔡沈”,他“斯道以启来学之责,亦有不得辞者矣”的精神,让金道和更加认为此书“岂直为寻常论著之比而已哉”。可见金宗德希望通过撰写此书,厘清晦涩难懂的经典词章,为后世学者的理解与行用提供方便,继而扩大本学派在朱子学研究上的影响。

从金道和的跋语“当日手本,荡为灰烬”,可知最初金宗德手本的《草庐答问》,当在死后不久旋即毁于兵燹之祸。现行底本源于门人的抄本,并由金宗德之孙金寿昶委托金道和题跋,故我们推测现行刻本的成书年代当在1800年前后。据我们目力所及,现存题名为《草庐问答》的汉籍多存在韩国各大图书馆,③如韩国国立图书馆、高丽大学图书馆、湖南大学图书馆、岭南大学图书馆、蔚山大学图书馆、延世大学学术信息中心、安东大学图书馆、龙仁大学图书馆、京畿大学中央图书馆、韩国四友堂宗宅等。就我们目力所及,目前国内仅中山大学图书馆有藏。

表1 现存《草庐问答》的版本信息汇总

通过各馆数据核对,可知题名为《草庐问答》者实有两种情况:韩国湖南大学图书馆、岭南大学图书馆藏本着者署为“李惟泰”,其他各馆藏本着者署为“金宗德”。

韩国湖南大学图书馆藏本(简称湖大本)署为“李惟泰撰”,该书册数为二册,行字明显小于中大等版本,故我们颇疑此书并非《草庐问答》。那么此书是什么呢?想要解决此问题,须从李惟泰生平入手,相关信息如下:

李惟泰(一六零七—一六八四)……本贯庆州,字泰之,号草庐。在沙溪金长生和慎独斋金集父子的门下修学。他自幼能文,在礼学方面有很深的造诣……《四书答问》是以对《大学》、《中庸》、《论语》和《孟子》提出疑间并回答其问题的形式写成的。[4]

由上可知,李惟泰,号草庐,著有《四书答问》。我们又从《朝鲜经学文献集成》寻得《四书答问》一书,[5]此书的形制、内容等相关信息恰好与湖大本《草庐问答》著录的信息相符,这表明当时著录者误将《四书答问》混淆为《草庐问答》了。

厘清了李惟泰的生平,这为解决韩国岭南大学藏本(简称岭大本)的问题指明了方向。现寻得岭大本之原貌,作者亦署为“李惟泰”,通过内容比对,果然与中山大学图书馆藏本(简称中大本)等内容、行款、版本等信息一致,这提醒我们当时岭大本的著录者也错误地认为李惟泰是《草庐问答》的作者,这种错误之缘由大体有三:一是李惟泰的“草庐”一号;二是李惟泰曾撰有问答体著述《四书问答》;三是《草庐问答》本身前无序言、卷端亦无作者,跋语附在最后,常容易被人忽略,故著录者错误地认为《草庐问答》是李惟泰的著作,这也是我们能够理解的。通过纠正岭大本的作者,我们明白了岭大本确为金宗德的《草庐问答》。

此书在国内少见收藏,《中国所藏高丽古籍综录》中未见著录[6],中大本作为现今国内唯一存世的刻本,无疑具有重要的文献与收藏价值。

二、《草庐问答》的文本思想与史料价值

问答体是儒家经典解释的常用文体,自战国、秦汉以来便广泛流传,《论语》《孟子》《管子》等书皆以此行文。宋代的《朱子语类》,更以问答的形式,使得大量儒家经典原理在辩驳中得到澄清,继而对修身、义理、道德、性命等诸多宏观哲学命题进行阐释,加深了后世对它们的理解,以此构建了一套逻辑严密、思想深邃的理学体系,影响巨大。[7]金宗德《草庐问答》便是仿之而成,在书中借问答体阐发金氏自己的思想,大体集中在以下几个方面:

(一)读书观

金宗德注重读书,特别是注重为学之道。他在开篇便以“问者,天下之事众矣,而必以学为重者,何也?”抛出对为学的疑问。④继而他在回答中梳理了为学的重要性,指出“天下之人皆善,而天下之民则无用学可也。万世之君,皆如尧舜;而万事之佐,皆如皋夔,则无学可也。”正因为君臣不贤、不可复如尧舜皋夔,所以“学者要以君法尧舜、臣效皋夔”,通过学习使得“人皆善而不困”,这便是“学者承天也”。对于学习,他的观点有三:

一是在学习态度上,金氏认为要持之以恒,不可半途而废。他认为读书就像“儿童上学,不可弛慢之为也!但所操之心、所为之事,昨日如是、今日如是,今年如是、明年如是,恒久勿失”,在为学之道上保持恒长的耐心。在金氏看来,学习不可推缓,通过长时间、高强度的学习,才能有所收获。“孔子曰:学如不及,发愤忘食。子思曰:人一能之,己百之;人十能之,己千之。盖日月失矣,岁不我与。夫以圣人之生知安行,无不知、无不能,而犹如此,况众人哉!”岁月易逝、时不我待,圣人尚且努力学习,作为普通人则要投入更大的气力。因此金氏主张学习时要保持坚定之心,不能为他人所误,在“他人嬉戏游遨”时,自己应当“始终如一”“弘毅重远”,保持“恒”心。当然,如果临时出现状况,“有事则应知,有客则迎接,不可废也!”对于偶发性事件,在“限程”之内应当做到处理与接待,不能废弛事务、怠慢客人。

每日读书恒久,但会忘记,资质也有敏钝之别,金氏认为“何可归咎于性钝而安于放废乎?”不能将读书遗忘归于资质本身,“读后旋忘而读之愈勤,忘后复读,而读之愈熟。”读书需行勤苦,随忘随读。“不问读后记于不记,而读时若将以圣贤之言为己言,圣贤之心为己行,则言或不记,而其精神津液凝结于胸中,顾自流出而为文辞,发见而为德行也。”只要勤劳读书,哪怕记不住里面的言语,亦能体察出圣贤之心,将圣贤之精神学会,使得自己的言行符合圣贤之意,便能达到德行。

二是在读书方法上,金氏深受朱熹的影响,在他眼中,“小学”既是词章训诂的识字之法,又是进阶“大学”的基础。

一方面,“无小学之本,则凡向上事,无住足着脚处”。“小学”之后,根基既固,则可遍读包括孔孟程朱等著作在内的、一切凡涉儒家经典之作。“名为学者,而不过曰《小学》《四书》,而《太极图说》《西铭》之妙,茫未窥测;河洛之数,闰月之法,皆生疏,不可谓通才博儒矣。”“大学如《孟子》《中庸》,程朱指示之次第,不可易也。也不但此也。如《心经》《近思录》《朱子书节要》《退陶先生集》……力量所及……不可不知”“《太极》《西铭》乃义理之源头”亦须了解。

由于人生有限,读书时间亦有限,因而阅读也有次序之分,他认为当先读程朱典籍,“《近思录》《性理大全》,首皆而表章之……功夫有缓急之异……量取自己力量之大小、聪慧之利纯,随其所及,而或兼或拣,适其机会,而或先或后,不必局乏取舍,认分本末。”因为程朱之学最为重要,故应先读《近思录》《性理大全》,然后再根据自己能力、聪慧程度,兼拣他书读之。

另一方面,金宗德认为“八岁入于小学,十五入于大学之说,认取十五年,人为大人,然非也。古之训字,必以在己者,及于物为大,但能为善于已,妆个一身而已者,不能及也。故充实而有光辉之谓大正,已而物正之谓人臣,格君心之非,谓之大。”在此金宗德继承朱熹对“小学”“大学”的解释:⑤认为“小学”“大学”之别,非在年岁而在学习目的。“大学”之目的是“明明德”“新民”“止于至善”,为的是体察宇宙人生之义理。金宗德继而在朱熹的基础上,进一步将读书与仕宦联系在一起,认为“大学”的最终旨归是立为人臣,更化世风。

在读书时,金氏认为要“苛索句意”“如酷吏用法”“博考来历,详辨意类同异详略,引证照检,无不周悉”。采取训诂的方式,认真弄清每个词语、章句的含义,不能似是而非。在细读之后应当学贵有疑,“问学者固然不能无疑,亦不可不有疑,必须无疑者,使之有疑;有疑者,穷而通之,方可进矣。”那么疑从何来呢?金氏认为“所谓疑者,指何而言也?曰:义理之微奥幽深,而未易见;文句之艰难结滞,而未易解;如出处来历、句绝音义,皆是也。”从先儒文章出发,明晰文句,体会奥义,使得“读之无难,说之无阻”。

三是在读书与做事的关系上。金宗德认为读书不能置自身于象牙塔内“不问世事”,要走出书斋,通过处理事务、学以致用。

问:事物之多,不能无分歧之患……人生于世,万物备焉,万物之修,莫非事也……人在天地中,能高飞远走,不在人间耶?不在人间则已。在人间,一日则何事不可管也……事物来,受命于我,则处事皆学问也。辨其所,处之事之,是非当否,则是穷理也,专意于应此,而不杂以他事,使条理灿然。

问:知之与行,寻常说如车两轮、如鸟两翼,不可依靠,不可偏废,然亦不无轻重、虚实之异,必须所知者发于行,知有着落,而行有准则。若务知而缓行,专于讲说,而任其所行,不相资用。

金氏认为人处于天地之间,必然会遇到各种繁多的事务,但不能因为事务繁多而避之,因为学习虽然重要,但将所学用之于世则更加重要。“知”与“行”如鸟之双翼、车之双轮不可偏废,通过处理各种复杂的事情,使得自己的思维更加严密,达到“世事洞明皆学问、人情练达即文章”之境界。

“学问之道无他,求其放心而已。此言学问有许多功夫,举其大目如博学、审问、慎思、明辨、笃行皆是,然要其谛,则以求放心为准。”在他看来,学问之道有很多,但最终指向便是“明心见己”,通过读书做事,让自己“放心”,即使得自己的心态变得更为宽广,让自己“不怨天、不尤人”,拥有“容人容物”“知晓天命”的气量。

总之,金宗德极为重视读书与为学之道,因此在书中采取大量的笔墨专门论之。在他看来,读书需刻苦、恒久、广博,亦不能困囿于书斋当中,当将所学之知识内化,用于处理各种事情,在事件处理当中,历练自己。使得自己的心境变得更加宽广,不怨天尤人,做到容人纳事,知晓命理。

(二)哲学观

十三世纪末,朱子学东入朝鲜,很快便引起了朝鲜学人的极大关注,并逐渐在研究领域上形成了“主理派”与“主气派”。前者以李滉为代表,⑥主张“理”是万物本源,倡导“四端七情”说,“四端之发纯理故无不善;七情之发兼气,故有善恶”,认为四端“仁义礼智”来源于理,故都是善的,而七情“喜怒忧思悲恐惊”则来自于气,故有善有恶,在他看来“理”自身即具有活动性。这种“理气两分”“理动说”引起了栗谷学派的反对,创始人李珥认为“七情”包含了“四端”,⑦理是“无始无终”“横跨时空”“形而上”“无活动性”的存在,气是“有形有具”“夹杂”“具有互动性”的存在,二者相互独立,也相互杂糅,这种杂糅的根本就在气围理动,故只有“气发”,而无“理发”。金宗德作为退溪学派一员,在《草庐问答》中表现出对“唯理派”的支持。

金宗德认为太极是万物之本,“太极非悬空物事,具于事物之中,体之以忠正,任意而只曰太极,则指言造化源头之本也。”在金氏看来,事物均是太极的外向性标化,而太极是它们的源头。“至善非玄幽渺荡处,只在事物上,昭著发见于明德新民”“此主敬穷理卫明明德之本……克己谨独之中,知理一分殊之义,然后可也。”“理是洁净纯粹底物,性即理也”。理是最为洁净纯粹的,太极因此也是至善的,人只有不断穷理明德、修身自省,体悟理之根本,才会不断接近与至善的境界,并以此教化新民。

在金宗德看来,太极作为理的根源,自然是非“静”而“动”,“太极,动而生阳,静而生阴,非理则气,何自而生乎?”阴阳、理气都是派生于太极,万物不可自生。“理为气囿,气之用事,理流而为恶,恶非理之为也,乃气之为也。”他肯定了“理”是运转的,理是会被气阻碍的,这种阻碍的产物即是恶,因此他确定了“理动理发”的观点,并试图把握理的普遍性、内在性,批驳了气对万物的意义,反击了栗谷学派对“气发”的观点。

继而他从理与气,深化到对动静、人心、道心的理解,他强调人的私欲来源于动,人欲从天理中来。但如前所述,天理是最干净纯粹的,并无“夹杂”污秽,那么为何会派生出人欲呢?他认为“譬如清静之水,或遇石而激,遇坎而凑,遇粪土则秽”,正因为天理在运转时,为事所激,就会引发人的私欲。那么人应该如何脱离私欲呢?在他看来“众人之失于动者,只以有欲也。圣人之动静俱静者,只以无欲也”“流于气,变为人欲,非天理之自流也,都系自家放忽之致”,只有人在静时,克省自身,不让自己的欲望放流,让天理昭然不动,人才会无欲。

紧接着,他又引入了孔孟的“中”,及派生“中正”“中庸”等概念,对长期争论不休的“四端七情”说进行了补证。何为“中”?“太极岂非至善而或有不中乎?若有不中,何以曰至善,而至善者,非太极而何惟?所谓中者,可以形至善,之所以为至善,而太极之实在于是也。”他认为“中”即“至善”,是“太极”的根本。换言之,“中”即是一切有关于“理”与“气”的根本。那么作为“四端”的“仁义礼智”,就当以“中正”为前提,“中正仁义礼智信二字,易以中正者何也?曰:礼有过不及而言中,则礼得恰好处也。智有正、不正……中与正便是礼智之训诂,非别立于礼之外也”“《太极图说》分体用之异也,盖言仁义礼智则只是行也……动静之间,亦不济事,尔惟以一敬字为主,或静或动,而无间焉……自立中仁之用,自行清明、纯粹,静而涵感通之,妙品节不差,动而不失其本,然之中矣!”“盖中庸非是别般道理,所谓至善、太极、四常之异名。岂有不中庸之至善、太极、四常,本自恰好传为道。”在金宗德看来,正因为“中”是太极之根,是至善之源,太极、至善、中都是一样的。由太极派生的“理”,由“理”派生出来的“四端”都必须服从于“中”,即表现出“中正”与“中庸”。

但“四端”发源于理,是一种形而上的“行”,自身并无任何倾向性,那么为何需要用“中正”来定义善恶呢?对此,金宗德深入的进行了阐释。他认为“动

静”是善恶产生之因素。他强调“动”即“众人之失于动者,只以有欲也”,“静”即“若博主未发之静云尔,则未发,不待主之而自静,何事于主? 若兼于动时主此静底云尔,则反易入于收视反听之域,未知其何主也?”“动、静”都与“四端”息息相关,都会影响到“四端”的“善恶”。过于“动”,亦或过于“静”都会破坏“四端”之本源“理”,使其“流转滞殆”,所以需要以“中正”匡正之,“中正”由此成为了贯穿动静之本。现有学者桂涛在对金宗德的“动静”观分析时,亦指出:“金宗德担心提倡'主静’会让人偏向与动相对立的静一边,而忽略了'至静’的超越性。”[8] 虽然桂涛使用到了较为复杂的“动”“静”“至静”等词汇,去分析金宗德的思想。但很明显,他所述的“至静”便是金宗德在书中所称的“中正”,由此观之,桂氏之文的结论支撑了我们的观点,即在金宗德看来“中”是太极的来源,它是至善的存在,后世之所以会有善恶,皆来源于“动、静”的影响,那么如何消除这种弊端呢,就需要“中正”进行匡正,“中”成为气理之学的根源。

总之,金宗德继承了退溪学派的“主理说”,认为“理”具有能动性,这种能动性即是“动、静”,它们导致了善恶的出现。如何规制善恶呢?对此他引入了“中”的概念,他认为太极之所以是至善,缘由便是“中”。“中”可以匡正“动、静”对天理的运转,带来了各种影响,只要维持“中”及“中正”“中庸”的态势,天理的循环、太极的交替都会出于至善的状态,继而使得人间和谐。

(三)义利观

儒家极为重视义利观,甚至有“义利之说乃儒者第一义”[9]的说法,孔孟程朱皆有论述,而金宗德对此亦有自己的见解。

“义利之分,如熏莸冰炭之判然不相近者,固无别择之难”,在他眼中“义利”是两种截然不同的东西,但却又有“夹杂之累”,义利相互渗透、杂糅,使得后世难以分明,在行义利之事时,往往会“毫厘之差,千里之谬”“有难辨析不辨”,如若在为学时,始终以分辨义利为首要目的,则“一生为学而终,未免泥水胶粘之累”,因而后世往往“欲并用王霸双行”,最终“卒以乱德义而祸天下”。

因为后世已经不解“义利”互相杂糅、互相独立之特质,所以常常以“利”取“义”、“义利”不分,继而促使统治天下的理论发生了变化。在金宗德看来,以前圣人治理天下,使用的是“尧舜之道”,而后世治理天下采用的是“先王之道”。所谓“尧舜之道”即实行“仁政”,以“规矩、准绳、六律”为治政之本,通过“忧民所忧、乐民所乐”,让天地生民“发见己德”,达到尧舜之道。后世的“先王之道”,则是用“法家治民”,以“经文覆天下之言”,以“一己之忧为天下忧”、“忧乐出于私己”,使得百姓不能拥有自己的思想,为法所困,君臣严格等级,隔绝不通,一姓之独尊于天下。

从“尧舜之道”转为“先王之道”,“君臣之别”日益显现,君主尊贵无比,以“法”规制天下,“仁”不复存在,那么君臣之间,又如何相处呢?对此金宗德继续进行深入的阐发,他认为君臣之间,当以“义”结。

君臣子伦,命之曰:有义,义之中有裁制合宜之意……为人臣者,先将义之一字,以为忠君尽伦之本。而君之使臣,亦以义相接,勿以目前承顺为忠,而看其执义之如何。勿以汲汲趋令为恭,而审其行止之,合义则可以厉廉耻、振士风,致身授命之臣,盈于朝廷,纲纪自立,而国家不至于危难。

君臣以义相待,作为臣子,当以义为根,行“忠君尽伦”之事,“君命召,不俟驾行”“有危乱,则都把身命纳之于君,不复以吾身”。每逢国家大难,舍生忘死,把身体付诸于君主,但并非是一味的“顺从”“承旨”。作为君主,亦当以义对待臣子,不能认为一味顺承旨意、溜须拍马的臣子是好臣子,而要审查他们的言行举止,如果合乎义,则可以提拔上来,授予他们大任,这样就能树立起廉耻观,振兴士气,朝廷上的纯正之风、纲纪之论都会得以巩固,国家就会免除危难之险。

既然义如此重要,那么义利观如何树立呢?对此金氏亦有感悟。“其留心于义理之书者,身对书册,心究文义,而身在一旁,书册在一旁。心为一物,文义为一物。不相乳入天命、性道之训。仁义礼智之说,惯然熟记颂。”金氏认为对于学习义理之学,不应只专论于书籍,更要将自己的内心融入天命、性理当中去细细体悟。接着他又举出例子:“庸学论孟子文,大全语类之义,贯穿该悉,对人讲辨,无所阻碍,人有质问,足以答应,而天命、性道未见,昭著于身,心上仁义礼智未见流行于日用之间,所知与所行判成两段则何益之有哉!”在金氏看来,想要领悟义理学,非背诵所能达到,那些庸学之人,虽然对孟子、朱熹的著作极为熟悉,把自己变成了“抄书匠”,遇到任何提问都能慨然回答,但自己在生活当中并未行用,“知”“行”不能统一结合,身体力行,则更无益处。由此可知,金宗德认为义利观的树立,讲究用心去体悟“天命性道”,摆脱书本之窠臼,知行合一。

总之,金宗德所构建的义利观,是一套理脉清晰、逻辑自洽的学说,他首先从义利本身出发,认为义与利截然不同,但相互杂糅。想要辨别清楚较为困难。先圣能够分辨,故创立了以“仁”为基础的“尧舜之道”;后世缺乏分辨的智慧与意识,故创立了以“法”为基础的“先王之道”。在“先王之道”统治之下的君臣等级森严,如何使得君臣相处合宜呢?金氏认为当以“义”行,臣子不谄媚于君,在国家危难之际挺身而出,捐躯赴国难;君主不信用佞臣,通过审查臣子品性行为,提拔其那些“义”臣,继而振兴朝廷纲纪、让廉耻之风浩荡于社会。义是如此的重要,普通人该如何树立呢?金氏认为当用“心”,在读书之时,用心体察天命,还要走出书斋,为社会做贡献,身体力行,使得整个人浸慕在天理之中,继而查获义利。

(四)杂论

正如金道和在跋语所称赞金宗德为“考亭之黄蔡也”,他确实博学于文,在《草庐问答》一书中,无论是经文礼典,还是民风世俗都表现得极为熟稔。

如他对个人名誉得失的看法。“文为善在世之礼短,而垂名于没世之后长,见其身二称之者不广……欲使身后流芳、传美久而弥彰,不亦善乎?”他主张应当看淡身前身后名,人生当以著书立说、教化人心为主。“传于后者莫如书”自身“有实德而自有声望”,只要自己德隆望尊、力行教化,便会留下声望,“夫声望者,他人之所见,而归之于我,非我之所知也”,“声望非我之要有便有,以为不可无而袭取之也。”他认为声望强求不来,不是想要便有,而是自己德行优良,他人见到便会将之归于我。接下来,他以此为切入点,展开了对当时社会的批判。他认为“名誉声望,本出于知善”,但一些人不知声望强求不来,于是以金钱“笼络”他人,最终导致“名益损,而估则减价”“求声望”而“何声望之有”。这不仅是个人钱财的损害,更是对社会道德观的败坏,那些“以金钱求声望”的人,将之作为可供买卖的商品,使得“世道浸下”“人心浇漓”,败坏了世风。

他对谤毁的看法。“问:何以则无谤毁,不幸而有谤毁则何以处之。”他首先认为谤毁是一件稀疏平常之事,“谤毁之来,圣贤之不免也”,就连圣贤也不免于谤毁,继而他举出“孔子被谤不知礼事君”“孟子被谤流滞简傲”“程子被谤行乡”“朱子被谤事魔”等事例证之。毁谤皆来源于“嫉妒”,如若一遇毁谤,便“躁动纷扰、浮隘轻薄”“口沫出尽,意说破以冀目前之快”,则又如火上浇油。因此金宗德认为面对毁谤当从容对待,“盖无十年之谤,久则自息”,毁谤自然会平息。

他对礼的看法。“礼者,天理之节文,人事之仪则,乃践道之事迹,而人伦之纲维也。”他认为礼是天理人伦的表现、做事之准则,是“道”的显化。对于礼,历代的学者都进行过阐释。“三代以后,朱子为圣学之集成,而天下之宗,仰则其于礼也。”在他看来朱熹是尧舜以后的圣人,天下之人皆在等其做礼书,但“其义有备、其书未成”,朱熹亡后,其《家礼》一书为残本,于是“不得不追考乎《仪礼》,博采乎魏晋,以补其阙”。因为朱熹撰礼未成,故后世之礼皆只得“追考前例,以合时宜”。一些人食古不化,“慕古不恤时俗之宜,不畏邦制之重,反欲以三代之法、仪礼之繁,加之于今”,最终只能导致“害不胜言也”。由此观之,在金宗德的眼中礼随时而变,“回向三代”行不通,礼要根据现实而更新。

当然,金宗德在书中还对他认为其他较为重要需要向后世阐明的内容,也一一进行了辨析,限于文章篇幅,我们在此不再赘述,但究其根本,其最终的归旨便是教化民众、体悟天理。

总之,基于以上的分析,我们可以明显的发现金宗德的《草庐问答》一书仿《朱子语类》,以问答体的形式进行展开。在书中,他阐释了读书之法与为学之道,论述了天理的运转与动静的影响,辨析了义利之别与王霸之道,同时他还对自己觉得较为重要的内容进行了探讨,使得整本书内容丰富、思想深邃,也呈现出较为的教化性。

三、服膺华风:《草庐问答》与朝鲜朱子学的转型

自十三世纪朱子学东入朝鲜后,朝鲜学者对此表现出皈依者狂热,并随时间推移而靡盛,到了十六世纪,伴随着“四七之辨”而来的,是以李滉、李珥为代表的退溪、栗谷两学派之间此起彼伏的争论,这种争论愈演愈烈,涉及的学人学派不断增多,几乎呈现出“无人不论”的局面,此局面持续了百余年,让朝鲜的朱子学研究达到了极盛之势,到金宗德所属的十八世纪,终于迎来了退潮。

对此,金宗德有言:“四端七情之辨为东国学问之大是非,苟从事于此,学者必有是论,而迄今累百年载,尚未有一定之言。”而未有“一定之言”的原因在于“盖不以公平之见,审择义理之归趣,而把作党门角胜之势。同者与之,异者排之,入者主之,而出者奴之。”金氏此时已经敏锐的察觉到“四七之辨”日益党争化的趋势,双方的争论已然超出了学术范围,成为了树立异己的手段。

金宗德在书中也表示出他对“四七之争”的解决思考。一方面他严格约束争论的范围,将无关学术的讨论斥为伪学。“伪者,人之自外见而言之也。虽使假而饰之巧且密矣。”他将无关学术的争论比喻为“装饰”,这种“装饰”虽然巧妙细密,但“终岂有不知哉!”

另一方面他又试图引入与改造更加原始的儒家学说。在他看来,孔孟是在朱子之前的圣人,孔孟的学说较后世“尤好”,于是他以之作为调和学术争论的工具。如前所述,他引据了孔孟“中”的概念,并加以了改造。在《中庸》篇“喜怒哀乐之未发谓之中”,“中”是指人情未发,人心还未接万物而产生感情之情的状态。但金宗德将其含义异化了,他所谓的“中”是“太极岂非至善而或有不中乎?若有不中,何以曰至善,而至善者,非太极而何惟?所谓中者,可以形至善,之所以为至善,而太极之实在于是也。”

金氏的“中”指的是一种模糊的天性,是天地万物还未运动时,太极处于的“至善”状态。可见,孔孟的“中”与金氏的“中”,在主体上从“人”变成了“理”、在指向性上从“内心”变成了“命道”。

在完成了对孔孟“中”概念的异化后,他将之作为调和“四七之辨”的利器。他首先从“理”与“气”出发,不再认为两者是截然不同的存在,它们都属于“太极”运转的结果,这打击了栗谷学派的“气发说”,也偏离了退溪学派的“理发说”。接着他对“善恶”的产生进行辨析,他认为善恶是“理”动的结果,虽然理是太极派生出来的、纯粹洁净的存在,但他的运动常会遭遇阻碍,继而出现善恶。那么怎样纠正“善恶”呢?这时就要利用到“中”,在理动的时候,以“中正”的方式匡扶它,让它流转不至于停滞,亦不至于阻碍,就能维持洁净。最后人在学习时,体悟“天理”,将自身的行为纳入“天理”当中,就会行善去恶、明德见性了。由此观之,金宗德对“四七之辨”有着一套自己的解释,这种解释即不与传统的退溪学派相同,又是对栗谷学派的反驳,在他理论的规范之下,“四七之辨”失去了最为原始的、对“理、气”辩论动力,二者的区分也不再重要,他对朱子学的思考,开始转向对更为原始的儒家概念的探讨。

实际上,我们认为金宗德的思想,非常值得留意。往昔刘刚先生曾对朝鲜朱子学的流变与影响做出过具体的梳析,他认为自朱子学东入朝鲜后影响力不断扩大,朝鲜学者不断抬升其地位,继而使得朱子学在十五世纪前后,成为了不容辩驳、金科玉律的经典。[10]但我们至少从金宗德的书中可知,他不再认为朱熹的独尊性,他眼中的朱熹成为了与孔孟、二程等同的圣贤,朱熹的学说只是一家之言。故金宗德的思想应与当时朝鲜学风的转型密不可分。日本阿部吉雄先生曾在比对朝日双方对朱子学的接受度时,指出从十七世纪末开始,朝鲜在内外压力之下开始了对流传百余年朱子学的反思。[11]金香花先生在追溯“四七之争”在十八世纪的演变时指出“实际退溪和栗谷二者的学派内部也在不断分化……朝鲜论争的重心从四端七情这个已发之情到性、心、知觉等更为原初的概念相续登场,进而形成论争无非是四七理气之辩的进一步的深化。”[12]桂涛先生在论述朝鲜的“中华意识”时也指出,十七、十八世纪的朝鲜,随着清政府实力的崛起,他们“小中华”的意识也在随着转变,周边国家以自身为视角审视东亚的主体性意识已在酝酿之中。彭林先生曾对金长生的《家礼辑览》进行过分析,他指出:“乾嘉以后,汉学复兴,考据之学臻于极盛……然而,此时与中国学术界交往密切,并且熟知考据之学成就的朝鲜学者,寥若晨星。由此,人们多以为朝鲜时代学术偏枯。今读沙溪金长生的《家礼辑览》,发现上述印象需要修正。”

概言之,以上诸位先生针对十八世纪朝鲜学风的研究,提醒了我们当时朝鲜学风确实在进行某种转型,表现在礼学上是“考据”代替“义理”;表现在朱子学则是朱熹独尊性的地位开始下降,朝鲜学者开始对原始儒家论述进行溯源性探讨。而本文对金宗德的探讨,或可为诸多前贤的结论提供一个小小的脚注。

注释:

① 笔者按,《中山大学图书馆藏域外汉籍珍本丛刊》出版时,未曾收录此书。

② 李象靖(1710-1781),字大山,师从李栽(1657-1730),为退溪学派第四代,对朱子心学有着深入的研究,生平著作收入《大山先生文集》。

③ 表1数据来自于韩国古籍综合目录 www.nl.go.kr/korcis/

④ 笔者按:本文所引《草庐问答》之原文,均出自此书,恕不一一出注。

⑤ 朱熹对“小学”“大学”的解释,可见于《大学或问》,其文“曰:吾闻君子务其远者大者,小人务其近者小者。今子方将语人以大学之道,而又欲考乎其小学之书,何也?曰:学之大小,固有不同,然其为道则一而已。是以方其幼也,不习之于小学,则无以收其放心,养其德性,而为大学之基本。及其长也,不进之于大学,则无以察夫义理,措诸事业,而收小学之成功。是则学之大小所以不同,特以少长所习之异宜,而有高下浅深先后缓急之殊,非若古今之辨、义利之分,判然如熏莸冰炭之相反而不可以相入也。今使幼学之士,必先有以自尽乎洒扫应对进退之间,礼乐射御书数之习,俟其既长,而后进乎明德、新民,以止于至善,是乃次第之当然,又何为而不可哉?”参见朱熹.朱子全书.第6册[M].上海:上海古籍出版社,2010:505.

⑥ 李滉(1501~1570),字退溪,安东人,嘉靖六年(1527)进士及第,此后辗转各地任官,年老后归乡隐居于退溪,开院讲学,潜心精研《朱子全书》和朱熹书信,而后辑成《朱子书节要》十四卷。李滉尊奉朱熹之学,尤其独尊朱子的性理学说,摈斥阳明心学,对当时整个朝鲜的影响巨大,他所传学说也被后世尊为退溪学派。参见卢仁淑.朱子家礼与韩国之礼学[M].首尔:人民文学出版社.2000:46.

⑦ 李珥(1536—1584),字叔献,号栗谷,世称栗谷先生,历任户曹佐郎、吏曹佐郎、户曹判书、大提学等职。因病辞官后,归乡从事教育事业,所传学说也被后世尊为栗谷学派。着有《栗谷全书》、《答成浩原》、《圣学辑要》,与李滉并称为朝鲜朱子学“双璧”。参见卢仁淑.朱子家礼与韩国之礼学[M].首尔:人民文学出版社.2000:24.

参考文献:

[1]陈寅恪.金明馆丛稿二编[M].上海:上海古籍出版社,1980:236.

[2]金宗德.金川沙文集[M]//韩国历代文集丛书.首尔:景仁文化社,1999.

[3]金宗德.草庐问答(六卷本)[M].嘉庆年间.朝鲜刻本.

[4]沈贞玉.韩国《论》《孟》研究典籍解题[D].曲阜:曲阜师范大学,2016:62.

[5]李惟泰.四书问答[M]//韩国经学数据集成·孟子.第2册.首尔:成均馆大学大东文化硏究院,1990:9.

[6]黄建国、金初升.中国所藏高丽古籍综录[M].汉语大词典出版社.1998.

[7]陈来.朱子思想中的四德论[J].哲学研究.2011(1):48.

[8]桂涛.“小中华”意识:大明恩情?抑或朝鲜主体意识的萌生?[J].儒道研究. 2015 (3):72.

[9]朱熹. 朱熹集[M].郭齐、尹波点校.成都:四川教育出版社.1996:1019.

[10]刘刚.朱子学传入朝鲜半岛研究(1290-1409)[D].广州:暨南大学,2012.

[11]阿部吉雄.日本朱子学と朝鲜[M].东京:东京大学出版会,1965:36-85.

[12]金香花.“四七之辩”的肇始、系谱化及其“终结”—16至19世纪朝鲜儒学的逻辑进程[J].中国哲学史.2013(4).

【作者简介】

吴凌杰(1994- ),湖北荆州人,中山大学历史系博士研究生,主要从事礼制史研究。在《史学理论研究》《中华文化论坛》等发表论文三十余篇。陈莉(1973- ),湖北孝感人,博士,中山大学图书馆副研究馆员。主要从事文献学、版本目录学研究。“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000