陸駿元丨“《漢書》學者”與其授讀——六朝《漢書》異文與歷史文本研探(下)

注:本文发表于《儒家典籍与思想研究》第十五辑(北京大学出版社2023年5月),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢陆骏元老师授权发布!

全文目次上(回顧)

一、問題之提出:《漢書》文本的傳衍脈絡

二、《漢書》之師法、傳習與授讀

三、六朝《漢書》異文傳衍的歷史層次

(一)韋昭本之性格與特色(二)晉灼、臣瓚本之授讀與傳承(三)蕭該本之取捨與面貌

陸駿元丨“《漢書》學者”與其授讀——六朝《漢書》異文與歷史文本研探(上)

下

四、顏《注》對南北文本之取捨與釐定

(一)回歸河北本:別本保存內證

(二)顏師古據特定底本作《注》

(三)顏《注》所謂“流俗書本”五、多本分立的流傳樣態與眾本合一的文本歸趣結語

“《漢書》學者”與其授讀

——六朝《漢書》異文與歷史文本研探(下)

陸駿元

[提要]根據南宋蔡琪家塾本一系刊本所附蕭該《漢書音義》提供的六朝《漢書》異文,結合群書中之文獻記載,可初步明確六朝《漢書》文本流傳、衍生與統合之歷史脈絡。《漢書》多古字古言,《隋書·經籍志》稱其“師法相傳,並有解釋”,乃謂其傳授研習須由“《漢書》學者/宗匠”將所持文本與注釋一併教授於生徒之師授模式。由學者訓讀之異與解説之别而産生的異文,得以進入爰洎漢魏以訖隋唐的文本之中而不斷形成異本。六朝《漢書》注本以韋昭本,晉灼、臣瓚本,蕭該本作爲三個歷史坐標文本,分别代表了前期、中期、晚期的文本面貌。韋昭本作爲前期相對獨立的注本,文字與今本皆有一定的差異,以其爲江南學者廣泛研習,且反映古本面貌而流傳至初唐;灼、瓚本作爲六朝南北學者通行文本之最大範圍,包含大量受時空因素影響而産生之異文,成爲隋唐學者校讎、釐正之對象;蕭該本作爲六朝末文本,已具有參酌、整合衆本之特質,成爲連接古今文本之中間點。以地域觀之,韋昭本屬江南本,晉灼本爲河北本,臣瓚本兼存南北,而蕭該本斟酌南北,折射出六朝《漢書》文本多本分立之格局,與顔師古《敘例》所構建的文本圖景不同。迨及顔師古考校班史、定奪文字,表現出立足家藏本而重視河北本的傾向,在釐正六朝文本正俗無判、南北相亂局面的同時,定《漢書》文本於一元。而江南本之異文亦隨顔本文字的確定而逐漸消失與淘汰,今諸宋刊文本源頭已全然爲顔本面貌。吾人對六朝《漢書》異文産生途徑與其文本脈絡之梳理與廓清,是探繹六朝《漢書》注釋分合、演變之前提與基礎。

[關鍵詞]《漢書》學者;蕭該《音義》;師傳授受;六朝異文;歷史文本

四、顏《注》對南北文本之取捨與釐定前節已明,六朝《漢書》文本傳衍的核心載體,廼是“《漢書》宗匠”各自教授的注本;而其異文產生的主要途徑,則為注家注解之訓釋。在外部因素方面,又輔以文字本身在歷時與共時雙重影響下的變化。顏師古所面對的南北文本情況,與蕭該大體相同,但其《敘例》明確地描摹了立足於早期北方注本的流傳譜系,[1]在顏《注》的文獻內證上,表現為承襲河北本而鄙薄江南本的一體兩面之傾向。另外,前輩學者已論及顏之推、遊秦、師古三代在《漢書》文本、學說上的延續性與同質性,[2]凖此, 小顔所援據之文本既是家學傳本,在性質上顯然又屬六朝衆本之一。職是之故,顏師古注本文字的確定當取決於以上三個因素。本節茲從顏《注》出發,考察其所用底本文字,並探繹《注》中屢稱“流俗書本”之確切所指,盡可能準確定位顏《注》在六朝《漢書》授讀、傳本脈絡中的位置。(一)回歸河北本:別本保存內證顏監《敘例》既自陳承接“晉灼本—臣瓚本”的文本系統,今可在顏《注》中找尋到相關的文獻蹤跡。晉灼、臣瓚兩本均為漢魏單行班注的集解本,因此注家如如淳、文穎所見當時的別本異文,亦間存諸顏《注》中。兩集解本均屬河北本[3],此為顏師古本繼承河北注本的堅實證據。今顏《注》所載各家舊注異文[4],其中如淳9條、晉灼5條、服虔4條、孟康5條,蘇林3條、李奇2條、文穎2條、臣瓚1條;將之於顏本互勘,可知顏《注》的取捨情況。[5]

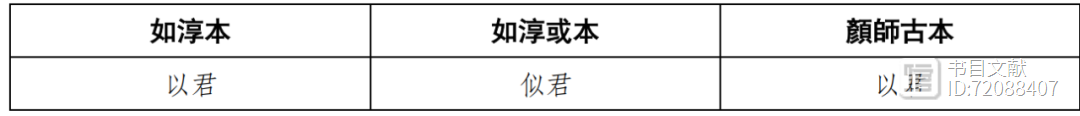

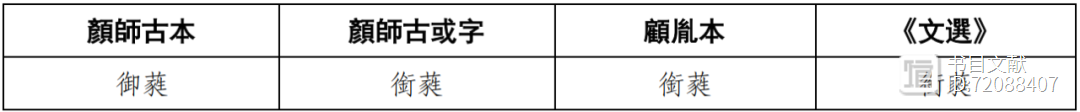

顏《注》中所載漢魏舊注異文,顏師古往往取字與注家底本同,而不取所列別本。如①《高帝紀》:“鄉者夫人兒子皆以君,君相貴不可言。”顏《注》:“如淳曰:言并得君之貴相也。'以’或作'似’。師古曰:如說非也。言夫人及兒子以君之故,因得貴耳,不當作'似’也。鄉讀曰嚮。”[6]表十八列諸本異同如下:

表十八“以”可讀如本字,意如師古所言,謂夫人及兒子以君之故而得其顯貴;亦可借“以”為“似”,言夫人及兒子相皆似沛公,而劉邦相貴不可言。是兩通之說。“以”之讀作“似”,經典多有其例,如《詩·旄丘》:“必有以也。”《儀禮·特牲餽食禮》鄭《注》“以”引作“似”;襄三十一年《傳》:“令尹似君矣,將有他志。”孔《疏》:“服虔云:令尹動作以君儀,故云'以君矣’。俗本作似。”[7]則當服虔所處之東漢末年,其所據《左》本作“以”,而讀若似。與此《漢書》“以君”之或本作“似君”如出一轍。出土文獻中亦有例證,如《老子》第二十章:“而我獨頑似鄙。”馬王堆漢墓帛書《老子》甲乙本均作“以”;《陰陽十一脈灸經甲本》:“不可以顧,肩以(似)脫,臑以(似)折,是肩眽(脈)主治。”[8]如淳云“以”或作“似”,廼其時所據或本有作“似”者,蓋有魏時學者已讀作“似”而形成新文本,符合秦漢間的文本變異情況;小顏見如淳存作“以”之底本,並不取作“似”之別本。然如云“并得君之貴相也”,涵蓋“以”、“似”兩義,非僅據“似”。錢大昭曰:“《史記》及《論衡·骨相篇》竝作'皆似君’,如說為是。蓋言相之大貴皆似君耳,非謂呂后之貌有類高祖也。《漢書》凡'以’字皆作'㠯’,此獨作'以’,以及似。”[9]王先謙曰:“荀《紀》作'夫人兒子蒙君之力也’,與顏說合。義得兩存。”[10]漢時司馬遷、王充均述作“似”,而荀悅則如字讀,知漢時已成兩義也,錢說未盡。錢所云《漢書》多作“㠯”,是刊本習用“㠯”也。[11]又,顏本與漢魏注家底本同者,多與晉灼本同,如②《五行志上》:“後章坐走馬上林下烽馳逐,免官。”顏《注》:“孟康曰:夜於上林苑下舉火馳射也。'烽’或作'㷭’。晉灼曰:冠首曰烽。競走曰逐。師古曰:孟說是。”[12]表十九列諸本異同如下:

表十九顏師古雖備載孟、晉二說,而讚同孟氏。此句可見顏監承襲晉灼注本之跡。《說文·火部》:“㷭燧,候表也。邊有警則舉火。”段《注》:“孟康曰:'㷭如覆米䉛,縣著挈臯頭,有宼則舉之;燧積薪,有宼則燔然之也。’裴駰、顏師古取其說。張揖曰:'晝舉㷭,夜燔燧。’李善取其說。”[13]則“烽”、“㷭”異體。《史記·司馬相如列傳》:“夫邊郡之士,聞烽舉燧燔。”裴駰《集解》引《漢書音義》即段引之孟康說。小司馬《索隱》引韋昭曰:“烽,束草置之長木之端,如挈皋,見敵則燒舉之。燧者,積薪,有難則焚之。烽主晝,燧主夜。”[14]說與孟康、張揖二氏同。從文字層面而言,孟、晉本均作“烽”,而孟康或本、張揖本均作“㷭”,顏氏取孟、晉底本文字。[15]顏《注》並列漢魏注本之異文,不僅可見早期文字、注說演變之跡,同時呈現顏氏不偏廢河北本多種注說的態度,如③《外戚恩澤侯表》:“斡官、鐵市兩長丞。”[16]顏《注》:“如淳曰:斡音筦,或作'幹’。斡,主也,主均輸之事,所謂斡鹽鐵而搉酒酤也。晉灼曰:此竹箭幹之官長也。均輸自有令。師古曰:如說近是也。縱作幹讀,當以幹持財貨之事耳,非謂箭幹也。”表二十列諸本同異如下:

表二十依如說,則如本作“斡”,而所見或本作“幹”。晉灼直謂“竹箭幹”,則其本或即如淳或本,又或其本作“斡”而讀若幹。顏師古以如為是,而云“縱作幹讀”,則所據本作“斡”,與如同,以晉說為非。“筦”、“管”與“斡”形成一組異文,經典中多有文例,如《史記·平準書》:“盡代僅,筦天下鹽鐵。”《漢書·食貨志下》作“斡”,即此文如淳所謂“斡鹽鐵”也者;又,《平準書》:“欲擅管山海之貨。”《食貨志》“管”作“斡”。[17]王念孫《廣雅疏證》:“斡者,《楚辭·天問篇》:'斡維焉繫?’《漢書·賈誼傳》:'斡棄周鼎。’王逸、如淳注竝云:'斡,轉也。’《天問》'斡’字一作'筦’。《匡謬正俗》云:'斡,《聲類》及《字林》竝音管。’”[18]是“斡”之音管而訓為轉也。顏師古《匡謬正俗》又云:“故知斡、筦二音不殊。”嚴旭《疏證》曰:“《賈誼傳》錄其《弔屈原賦》'斡棄周鼎’,注曰:'斡,轉也。音管。’是則斡與管、筦音同,其主領之義乃'管’之假借。”[19]以嚴說觀如淳說,則如淳徑視“斡”為“管”,而晉灼如字讀,以為乃“箭幹”之“幹”也。又,顏師古以為晉本作“斡”而讀作“幹”。另外,《墨子·非命上》:“上帝山川鬼神必有幹主。”孫詒讓《閒詁》曰:“漢隸榦、斡皆作幹,經典多通用。”[20]漢隸“幹”作

老子乙前96上(隸),“斡”有作

漢印徵形,字形多類,因此如淳、晉灼所見本有作“幹”字者。《史記·平準書》:“初大農筦鹽鐵官布多。”《漢書·食貨志》“筦”作“幹”,[21]則《食貨志》本應作“斡”,而漢隸書作“幹”,即是其例。又,《食貨志下》:“五均賒貸,斡在縣官。”顏師古曰:“斡謂主領也。”宋祁曰:“斡,南本作幹。” [22]亦是古本異文之遺。玩味此例顏《注》“縱作幹讀”語,則雖不同意晉說而猶存“幹”讀也,顯示顏監對早期河北本文字、注說相對寬容的態度。又如④《禮樂志》:“霑赤汗,沬流赭。”顏《注》:“應劭曰:大宛馬汗血霑濡也,流沬如赭也。李奇曰:沬音靧面之靧。晉灼曰:沬,古靧字也。師古曰:沬、沫兩通。沬者,言被面如頮也,字從水傍午未之未,音呼內反;沫者,言汗流沫出也,字從水傍本末之末,音亦如之。然今書字多作'沬面’之'沬’也。”[23]表二十一列諸本異同:

表二十一玩味顏《注》之意,則所見有作“沬”、“沫”兩本,兩義竝通:作“沬”者,讀如靧面之靧,謂其出汗狀若被面如頮,李奇、晉灼皆主之。靧从貴,从未,均屬微部,由是得通。作“沫”者,顏監謂“汗流沫出”,《史記·樂書》:“霑赤汗兮沫流赭。”裴駰《集解》引應劭說曰:“大宛馬汗血霑濡也,流沬入赭。”[24]則此說為應劭說也。顏氏謂兩字音皆為“沬”,王念孫《廣雅疏證》曰:“沬者,《説文》:'沬,洒面也。’《漢書·律曆志》引《顧命》曰'王乃洮沬水’,今本'沬’作'頮’,馬融注云:'頮頮,面也。’《内則》云:'面垢,燂潘請靧。’'沬’、'頮’、'靧’竝同。'沬’從'午未’之'未’,音呼内反,與'涎沫’之'沬’異。'沫’從'本末’之'末’,音亡曷反。《檀弓》'瓦不成味’,鄭《注》云:'味,當作沬。沬,靧也。’案:'沬’從'午未’之'未’,與'味’聲相近,故云'味當作沬’。'沬’與'靧’同,故云:'沬,靧也。’《釋文》音亡曷反,失之矣。”[25]兩字音不同,則顏所見中古之二本,殆因从末、从未之字混用而然。[26]《文選·赭白鳥賦》:“膺門沬赭。”李善《注》:“《漢書》天馬歌曰:'霑赤汗,沬流赭。’如淳曰:'沬或作頮。’”[27]則此處如淳或本作“頮”。此例顏《注》並存兩說。

顏《注》雖並存早期河北本文字,但若文字已產生歷時性變化,則顏師古在釐定時,並不盡依舊本文字,如⑤《武帝紀》:“春,起柏梁臺。”顏《注》:“服虔曰:用百頭梁作臺,因名焉。師古曰:《三輔舊事》云:'以香栢為之。’今書字皆作柏,服說非。”[28]表二十二列諸本同異如下:

表二十二據服說,則其本作“百梁臺”可知。服本以“百”為“栢”也,“柏”从白,百古音幫母鐸部,白古音並母鐸部,聲近韻同,故从白、百之字多得相通,此即“百”所以通作“柏”之由,經典中多有異文,如《詩·邶風·柏舟》之“柏舟”,陸德明《釋文》引又本作“栢舟”。[29]張參《五經文字》“柏”字下曰:“經典相承亦作栢。”岡井慎吾《箋正》曰:“《漢堯廟碑》'列種栢柎’,《廣韻》'柏’亦作'栢’。”[30];顏氏云“今書字皆作柏”,則當六朝之末,所見班書已無存作“百”之本也,小顏作選擇存在歷時性的因素。

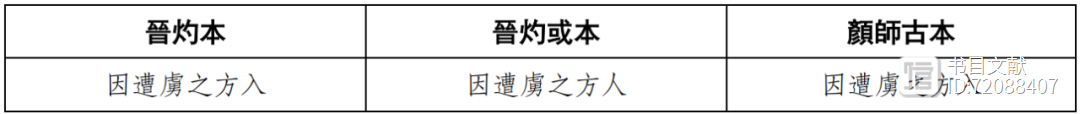

當晉灼、臣瓚集解漢魏眾注時,對單行本的文字已有一定程度的整合,今顏《注》中所見灼、瓚本文字,顏監亦對其多有考辨。雖間並存諸本,但仍多偏向肯定晉灼本,如⑥《武帝紀》:“因遭虜之方入,將吏新會,上下未輯。”顏《注》:“晉灼曰:入猶還也。不得已而用兵,言師不踰時也。'入’或作'人’,因其習俗、土地之宜而教革之也。師古曰:晉說非也。詔言古者出則治兵,入則振旅,素練其眾,不虧戎律。今之出師,因遭寇虜方入為害,而將吏新會,上下未和,故校尉棄軍而奔北也。輯與集同。”[31]表二十三列諸本同異:

表二十三依晉說,其時所見作“入”、作“人”兩本,字形相似而譌,蓋有兩解。顏監則以作“人”者為誤。然晉灼底本仍作“入”,此顏用晉本文字而非晉灼或說。類似例證,又如⑦《元帝紀》:“隕霜傷麥稼,秋罷。”顏《注》:“如淳曰:當言罷某官某事,爛脫失之。晉灼曰:或無'稼’字,或'稼’字在'秋’下。'稼’或作'(臧)[桑]’,或作'霖’。《五行志》:'永光元年三月,隕霜殺桑。’;'九月二日,隕霜殺稼,天下大飢’,言傷麥稼,秋罷,是也。師古曰:晉說得之。秋者,謂秋時所收穀稼也。今俗猶謂黍豆之屬為雜稼。云秋罷者,言至秋時無所收也。”[32]表二十四列諸本同異如下:

表二十四晉說之“臧”字,景祐本、慶元本與蔡琪本皆作“臧”,錢大昭曰:“南監本、閩本'臧’並作'桑’。”王先謙曰:“官本注'臧’作'桑’,是。”[33]“臧”無有通作“桑”之例,且後文引《五行志》作“殺桑”,殆是“桑”之誤,晉氏所見五本均為傳讀時所誤。此顏取晉本而從晉說也;再如⑧《禮樂志》:“長麗前掞光燿明。”顏《注》:“孟康曰:欲令神宿留,言日雖暮,長更星在前扶助,常有光明也。'掞’或作'扶’。晉灼曰:掞即光炎字也。臣瓚曰:長麗,靈鳥也。故相如《賦》曰:'前長麗而後矞皇。’舊說云鸞也。張衡《思玄賦》亦曰:'前長麗使拂羽。’師古曰:晉、瓚二說是也。麗音離。掞音豔。” [34]表二十五再列諸本異同如下:

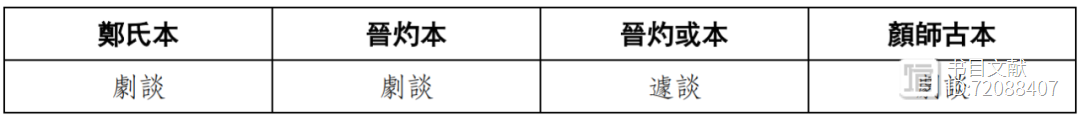

表二十五諸本皆作“掞”,惟孟康所見或本作“扶”。顏監並未刪去。此顏師古從晉灼校定之字而不取孟康或本。最後,即便顏氏否定晉說,仍從晉本文字,如⑨《揚雄傳上》:“口吃不能劇談。”顏《注》:“鄭氏曰:劇,甚也。晉灼曰:或作'遽’。遽,疾也。口吃不能疾言。師古曰:劇亦疾也,無煩作“遽”也。”[35]表二十六臚列諸本異同:

表二十六鄭氏本作“劇”,而晉灼、顏師古本承此本;晉灼所見或本作“遽”,訓為疾,劇、遽同从豦,蓋為兩通之本,王念孫《廣雅疏證》:“勮者,唐釋慧苑《華嚴經》卷六十三《音義》引賈逵《國語》注云:'遽,疾也。’'遽’與'勮’通。”[36]“勮”、“遽”同訓為疾,為一對異文,因此有晉灼所見兩本。顏訓“劇”為疾,故言“無煩作遽”,在其眼中,二字訓釋一也。但徵諸鄭氏、晉灼之意,乃解“劇”若甚,與“遽”有微異。雖然,顏氏仍從鄭、晉之本也。今顏本中所遺晉灼本異文,或晉灼時或本文字數量並不多,此廼因顏監承繼、整合“晉灼—臣瓚”文本,故已將兩集解本融入顏《注》而然。然而徵諸本文前節,蕭該《音義》所載標“晉灼《音義》”異文尚有不少,除去誤字與文字的歷時性變化,顏本在文本面貌上仍更傾向於晉本,此即顏師古在校勘上的側重。

另一方面,顏《注》對臣瓚本也有相當的承襲,如⑩《陳餘傳》:“誰知者,以私問之。”顏《注》:“張晏曰:以和悅問之。臣瓚曰:字多作'私’,謂以私情相問也。師古曰:瓚說是也。”[37]表二十七臚列諸本異同如下:

表二十七張晏既云“以和悅問之”,則其所見本作“和”。而臣瓚謂“字多作'私’”,則其所見有作“和”、作“私”之兩本。其時作“私”之本已多,謂以私情問詢也。顏師古讚同瓚說,故定其本作“私”。私、和漢隸分別作

孫臏317、

中私官銅鍾、

校官碑,

武威醫簡87,蓋因形似而譌。此例亦為顏《注》中唯一一例載明臣瓚或本的例證。在顏《注》中可得徵實臣瓚本文字的例證中,又有文字從瓚本,而不取其注說者。如⑪《食貨志下》:“見郡國多不便縣官作鹽鐵,器苦惡,賈貴。”顏《注》:“如淳曰:'苦’或作'盬’。盬,不攻嚴也。臣瓚曰:謂作鐵器,民患苦其不好也。師古曰:二說非也。鹽既味苦,器又脆惡,故總云苦惡也。”[38]表二十八下列諸本異同:

表二十八如淳本作“苦”,又見或本作“盬”,以“苦”為“盬”之借字,謂其器不堅固也。臣瓚、顏師古本均作“苦”,從主流文本也。瓚說如字讀,謂民苦其鐵器;而顏氏轉從“鹽味苦”以釋之。如淳說是也,王念孫《讀書雜志》曰:“如說是也。'苦’讀與'盬’同。《唐風·鴇羽·傳》云'盬,不攻致也’,言鐵器既盬惡,而鹽鐵之價又貴也。《史記·平準書》作'見郡國多不便縣官作鹽鐵,鐵器苦惡,賈貴’,《鹽鐵論·水旱篇》云'今縣官作鐵器多苦惡’,皆其證。師古讀'苦’為甘苦之苦,而以'鹽鐵器苦惡’連讀,斯不成義矣。《高惠高后文功臣表》云'道橋苦惡’,《息夫躬傳》云'器用盬惡’,《匈奴傳》云'不備善而苦惡’,《管子·度地篇》云'取完堅補弊,久去苦惡’;書傳言'苦惡’者多矣,若讀甘苦之'苦’,則其義皆不可通。”[39]懷祖之說是也。此例中雖瓚、顏均不從如淳說,但文本均依如本。因此,實際上顏師古文字乃沿如淳本,而解說亦不取臣瓚。顏監文本取臣瓚本而不取其說者,又如⑫《食貨志》:“令官作酒,以二千五百石為一均,率開一盧以賣。”顏《注》:“如淳曰:酒家開肆待客,設酒鑪,故以鑪名肆。臣瓚曰:盧,酒瓮也。言開一瓮酒也。趙廣漢入丞相府破盧瓮。師古曰:二說皆非也。盧者,賣酒之區也,以其一邊高,形如鍜家盧,故取名耳,非即謂火盧及酒瓮也。此言讎五十釀為準,豈一瓮乎?廣漢所破盧及罌盧,亦謂所居罌瓮之處耳。”[40]表二十九列諸本同異如下:

表二十九據如淳說,則其本作“鑪”,謂火爐;臣瓚本作“盧”,釋為酒瓮;顏師古則解為賣酒之區,其釋義實與韋昭說同。《司馬相如傳上》:“乃令文君當盧。”顏《注》:“郭璞曰:盧,酒盧。師古曰:賣酒之處,累土為盧,以居酒瓮。四邊隆起,其一面高,形如鍛盧,故名盧耳。而俗之學者皆謂當盧為對溫酒火盧,失其義矣。”《史記集解》:“韋昭曰:鑪,酒肆也。以土為墮,邊高似鑪。”[41]兩相對比,顏所謂“俗之學者”包含如淳之說,而顏意則承韋昭也。[42]此例顏監文本取臣瓚而不取如淳,而解說則承自韋昭而不取如、瓚也。綜合例⑪⑫,知顏監所以文字從臣瓚本,蓋臣瓚本是集解本,而顏氏實則依從主流文本也。

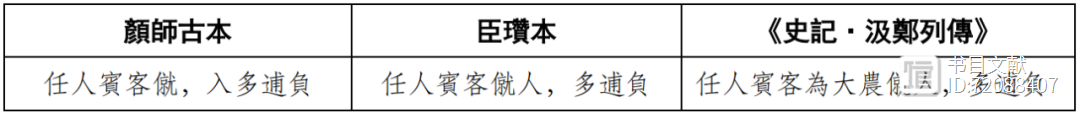

與顏《注》傾向晉灼本相對,今可攷的臣瓚本文字頗有不同於顏本,而與《史記》文本相同者。本文第三節例⑨表十二,曾對《季布欒布田叔傳》“身履軍搴旗者數矣”一句,臚列《史》《漢》諸本同異,其中臣瓚本作“屢軍”,恰與徐廣所見《史記》一本同;而同時,“屢”字又被小顏判定為“流俗書本”。實際上,本節後文將表明,有相當數量的《史》《漢》相涉異文,是江南本《漢書》文字,而最終被顏師古定性為“流俗書本”,排除在流傳譜系之外。由是約略可知,西晉臣瓚本與其下啟的六朝江南本《漢書》存在某種程度的聯繫。無獨有偶,⑬《鄭當時傳》:“當時為大司農,任人賓客僦,入多逋負。”顏《注》:“晉灼曰:當時為大司農,而任使其賓客辜較作僦也。師古曰:僦謂受顧賃而載運也。言當時保任其賓客於司農載運也。僦音子就反。”[43]顏師古本作“入”,若比勘《史記》,則其本“入”字正作“人”,裴駰《史記集解》曰:

徐廣曰:“人”一作“入”,云賓客為大農僦人,僦人蓋興生財利,如今方宜矣。駰案:臣瓚曰:任人,謂保任見舉者。[44]徐廣所見《史記》一本作“人”,一本作“入”,徐氏以作“人”者為是,而臣瓚本《漢書》亦作“人”,其讀反與《史記》同。表三十列諸本同異如下:

表三十王先謙《補注》曰:“本書下'人’字作'入’,屬下讀,義可兩通。臣瓚以'任人’與'賓客’對舉,是也。任人,謂見保任之人,若富商大賈之屬,與莊賓客竝為大農辜較取利也。”[45]“入”與“人”形似,葵園以為兩讀皆可,其說是也。細味灼、瓚二注,晉云“任使其賓客辜較作僦”,則其所據本作“入”,而顏師古從之;臣瓚既以“任人”與“賓客”對舉,則其本作“僦人”,晉、瓚兩本分別井然。又小司馬《索隱》曰:“按:謂當時作大農,任賓客就人取庸直也。”則司馬貞所據本作“僦人”,承徐廣、臣瓚本也。若結合顏之從晉本,則“僦人”疑為江南本《漢書》文字也。此處顏師古雖不以作“人”之本為“流俗書本”,但小顏從晉灼本之意顯然。綜合上述兩例可合理推測,西晉兩大集解本,晉灼本文字與顏師古本接近,而臣瓚本則相對較遠。換言之,顏師古匯校晉灼、臣瓚兩本文字,猶多從晉本而少取瓚本也。[46]

今顏《注》中所存漢魏單行注本之異文匪鮮,如《天文志》:“暈適背穴,抱珥

蜺。”孟康注云或本“穴”作“鐍”;《天文志》:“白

屈短,上下銳。”李奇注或本“屈”作“尾”;《蕭何傳》:“蕭何為法,講若畫一。”文穎注或本“講”作“較”等等,皆是其例。[47]顏師古對此雖間有考辨,但仍並列別本異文,反映顏《注》對河北早期注本的重視與包容;但另一方面,若以羣籍與顏本相勘,吾人猶可得更多漢魏單行注本異文,顯示顏《注》經過晉灼、臣瓚兩大主流文本的整合,以及文字本身自然的發展變衍,顏師古順從主流文本與歷史發展,而於《漢書》本文多所校正,此亦勢之必然。然則,從整體趨勢來看,顏《注》回歸“晉灼本—臣瓚本”暨河北注本系統的面貌,與其《敘例》自述若符合契。更進一步比較可知,顏氏更傾向於晉灼本而非臣瓚本。

(二)顏師古據特定底本作《注》

顏師古注重早期河北本的傾向始於其祖顏之推,《顏氏家訓·書證篇》即已極言北方文本之善,其曰:

《漢書》“田肎賀上”,江南本皆作“宵”字。沛國劉顯,博覽經籍,偏精班《漢》,梁代謂之漢聖。顯子臻,不墜家業。讀班史,呼為“田肎”。梁元帝嘗問之,答曰:“此無義可求,但臣家舊本,以雌黃改'宵’為'肎’。”元帝無以難之。吾至江北,見本為“肎”。[48]“田肎”之名,江南本皆作“宵”,顯為字形訛誤。南朝梁劉顯、臻父子精於班學,家藏精校本改“宵”為“肎”。及顏之推至河北,北本文字即作“肎”字,不僅證明劉顯父子家法之純,更反映河北本的文本質量與天然優勢。顏家寶愛河北本,牽合《顏氏家訓》與顏《注》即可知曉。《家訓》載之推諟正《漢書》文字者有兩例,均明確認同河北本而師古承之。[49]茲舉其一,①《司馬相如傳下》:“中外禔福,不亦康乎?”顏師古曰:“禔,安也。康,樂也。禔音止支反。”[50]《顏氏家訓·書證篇》云:《漢書》云:“中外禔福。”字當從示。禔,安也,音匙匕之匙,義見《蒼》、《雅》、《方言》。河北學士皆云如此,而江南書本多誤從手,屬文對耦,並為提挈之意,恐為誤也。[51]今小顏本作“禔”,與《書證篇》同,其說解亦從之推。依《家訓》,河北本作“禔”,訓為安,而江南本多作“提”。所謂“河北學士皆云如此”,則可體會其甚為推崇“河北本”之傾向。禔、提古韻皆在支部,皆從是聲,故得通用。以此處字義言之,禔是本字,提是借字。河北本與江南本均不誤。今《史記》正作“提”,與《家訓》所言江南本同。《集解》與《索隱》分別云:

徐廣曰:提,一作“禔”,音支。《史記集解》禔福,《說文》云:“禔,安也,市支反。”《史記索隱》[52]蓋徐廣所見《史記》一本作“提”,一本作“禔”,司馬貞所見《史記》徑作“禔”,與河北本《漢書》同。《文選》作“提”,亦與江南本同。表三十一列各本異同如下:

表三十一由是可知,六朝間“禔”、“提”互用的情況極為普遍,作為南方文本的《史記》多作“提”,而以“禔”為別本也。顏家從之推至師古,均以“禔”為正字、“提”為誤字,則確實傾向河北本。

不過,顏氏口中的河北本雖指“晉灼本—臣瓚本”一系北方書本之集合,但落實到顏氏家藏《漢書》,或顏師古斟酌、校定之底本,必然是N本中之一本。換言之,顏監注班是根據一特定底本。這在顏本文字與別本齬齟時尤為顯著。蓋分為兩類情況,第一,顏本與別本為兩通之本,而顏氏堅執己本為是,甚或誤詆別本為俗本。如②《食貨志下》:“而不軌逐利之民畜積餘贏以稽市物,痛騰躍。”顏《注》:“晉灼曰:痛,甚也。言計市物賤,豫益畜之,物貴而出賣,故使物甚騰躍也。師古曰:不軌,謂不循軌度者也。言以其贏餘之財,蓄積羣貨,使物稽滯在己,故市價甚騰貴。今書本'痛’字或作'踊’者,誤耳。踊、騰一也,不當重累言之。” [53]《史記》正作“踊”,與顏《注》言“今書或本”同。表三十二臚列各本同異,並裴駰《史記集解》、司馬貞《史記索隱》[54]如下:

表三十二如淳謂此句之意為“乍賤乍貴”,故其本作“踊”;顏《注》與裴駰《集解》中晉灼均訓作“甚”,所謂“痛騰躍”,晉氏以為物因囤積而價貴,其物價甚騰躍至高位也。按,經傳中“踊”字無訓為“甚”者,唯“痛”有以甚釋之者,如《史記·魏其武安侯列傳》“非痛折節以禮詘之,天下不肅。”小司馬訓為甚;《管子·七臣七主》“姦臣痛言人情以驚主”,尹知章注:“痛,甚極之辭。”[55]則晉本應從《漢書》所載作“痛”,今《史記集解》作“踊”,則改從《史記》正文也。顏師古於如、晉兩本中依晉說定字作“痛”,訓為甚。其曰:“踊、騰一也,不當重累言之。”是則針對如淳說而言。顏氏所見“今書或本”作“踊騰”,殆承如說而來。《史記》作“踊”,似有江南本淵源。另外,《史記》不僅“痛”作“踊”,《漢書》之“躍”復作“糶”。由於用字不同,斷句亦異:《玉篇》:“糶,出穀米也。”糶訓為賣,句屬後讀,言賣米至萬石錢。“踊騰”者,物價跳躍也。王先謙曰:“《說文》:'踊,跳也。躍,迅也。’《廣雅·釋詁》:'騰,上也。’諸書釋踊、騰、躍皆為跳,今既以踊騰躍相貫為文,則是言其物價跳上迅速,若今俗云'斗漲’矣。”[56]葵園釋踊、騰為跳,形象比喻物價上下起伏波動如騰躍一般驟速。是以小司馬曰“物踊貴而價起,有如物之騰躍而起也”,據《索隱》之文,其說本如淳。如淳之訓,謂“踊騰”為乍賤乍貴之貌,故其本應與《史記》同。踊、痛古音皆在東部,二者均从甬聲得通;又,糶、躍古音均在宵部,字均从翟聲。“踊”/“痛”、“糶”/“躍”兩組字,字之音形相近,均有混用之可能;惟以語意言之,“痛”與“躍”/“踊”與“糶”互為捆綁,由是形成如淳、晉灼兩種文本,而為後世所承。若從文字衍生嬗變的角度而言,“糶”譌為“躍”易於“躍”譌作“糶”,故似如淳本較接近古本原貌;而“踊”之作“痛”,亦因產生於“糶”譌變為“躍”之後。據此,則“痛騰躍”產生之年代似為如淳之單注本併入晉灼《集注》本之西晉時。兩本文字說均可通,從《史記》的文本而言,原自作“踊騰句糶”,如淳本“糶”似已作“躍”;但就《漢書》而言,則以如淳說為優,學者依所見之本及對文意之理解各作取捨。此例不僅可見顏師古依晉灼本為定本的態度,更可明其因堅執己本為正而以“今書或本”為誤的取捨立場,故必依“痛”字作訓解也。而此一“今書或本”正與《史記》正文相涉,而疑為江南本《漢書》。

另有一類例證,雖從文字角度而言為通假,是兩通的文本,但顏氏之解釋有誤,然渠仍從其本而曲為之說。如③《貨殖傳》:“又況掘冢搏掩,犯姦成富。”顏《注》:“師古曰:搏掩謂搏擊掩襲,取人物者也。'搏’字或作'博’。一說搏,六博也,掩,意錢之屬也,皆戲而賭取財物。”[57]表三十三臚列諸本同異如下:

表三十三以顏《注》載一說而言,則作“博”者或有其本,因字形相近而產生,小顏以為兩通之本。顏《注》既謂“搏擊掩襲”,蓋解“搏”如字讀,從其底本“搏”字論說。但實際上此《漢書》之“搏”通作“博”。《史記·貨殖列傳》:“掘冢,姦事也,而田叔以起。博戲,惡業也。”[58]比勘《史記》之文,知顏所謂一說作“博”是也。《史》《漢》兩句實論一事,顏氏依底本曲為之說也。又有顏監不知字詞確解而以意說之者,如④《李廣傳》:“前以降及物故,凡隨武還者九人。”蔡琪本載顏《注》與宋祁校語曰:“師古曰:物故謂死也,言其同於鬼物而故也。一說:不欲斥言,但云其所服用之物皆已故耳。而說者妄欲改“物”為“勿”,非也。○宋祁曰:“物”當從南本作“歾”,音沒。”[59]表三十四列各本同異如下:

表三十四王念孫《讀書雜志》曰:《釋名》:“漢以來謂死為物故,言其諸物皆就朽故也。”此師古後說所本。《史記·張丞相傳·集解》引高堂隆荅魏朝訪曰:“物,無也。此是讀物為勿。故,事也,言無所能於事。”念孫案:子京說近之。物與歾同。《說文》:“歾,終也。”或作“

”。

、物聲近而字通,今吳人言物字,聲如沒,語有輕重耳。物故,猶言死亡。《楚元王傳》云:“物故流離以十萬數。”《夏侯勝傳》云:“百姓流離物故者過半。”物故與流離對文,皆兩字平列,諸家皆不知物為歾之借字,故求之愈深,而失之愈遠也。[60]

根據顏《注》所云兩說,俱從“物”字立論,故其本作“物”;然又因其曰“而說者妄欲改物為勿”,則其時似有作“勿”之本,而小顏以為非。案:王念孫以為物為歾之借字,歾或作“

”,

、物聲近而字通,故可代換。所謂物故,直言死亡耳。物古音微紐物部,歾古音明紐物部,二字皆从“勿”聲得通。因此,宋祁於北宋時見南本猶作“歾”者,是本字,其祖本應屬六朝之別本。另,懷祖所舉高堂隆讀物為“勿”,則作“勿”之本廼由學者定讀而進入文本也。顏師古必依“物”字立說,則據其底本而曲為之說,否定同時相通之別本。

第二,顏本為誤本,而小顏仍曲為之說。如⑤《司馬相如傳下》:“列僊之儒居山澤間。”顏《注》:“師古曰:儒,柔也,術士之稱也,凡有道術皆為儒。今流俗書本作'傳’字,非也,後人所改耳。”[61]表三十五列各本同異如下:

表三十五顏本作“儒”,而所見其時一本作“傳”,並認定為“流俗書本”。今《史記·司馬相如傳》正作“傳”。王念孫《讀書雜志》曰:“《史記》作'列僊之傳’,《索隱》曰:'案:'傳’者,謂相傳以列僊居山澤間。小顏及劉氏竝作儒,云:儒,柔也。術士之稱。非。’念孫案:司馬說是也。《郊祀志》云'此三神山者,其傳在勃海中’,與此'傳’同義。'儒’與'列僊’意不相屬,劉、顏曲為之說,而終不可通。隸書'傳’或作

,'儒’或作

,二形相似,故'傳’譌為'儒’矣。”[62]懷祖說是也。顏所以曲為之說者,其家傳底本作“儒”,與劉氏同也。此劉氏廼劉顯,其所持《漢書》文本為其家精校而為當時所稱者,故顏之推與劉顯本同。劉、顏校本正是誤本,小顏猶不知其誤。疑作“傳”者不止《史記》,江南本《漢書》亦然。類似之例,又如⑥《揚雄傳下》:“譬若江湖之雀,勃解之鳥,乘鴈集不為之多,雙鳧飛不為之少。”顏《注》:“應劭曰:乘鴈,四鴈也。師古曰:'雀’字或作'厓’。'鳥’字或作'島’。島,海中山也,其義兩通。乘音食證反。”[63]表三十六列各本同異:

表三十六此處顏氏謂“字或作”者,蓋實見其本也,小顏以為其底本與所見或本為兩通之本。王念孫《讀書雜志》曰:“臧氏玉林《經義雜記》曰:'古島字有通借作鳥者,《書·禹貢》“島夷”,孔讀鳥為島可證。’此言江湖之厓,勃解之島,其地廣闊,故鴈鳧飛集,不足形其多少。子雲借'鳥’為'島’,淺者因改'厓’作'雀’以配之。師古不能定,因謂'其義兩通’也。若此文先言'雀’、'鳥’,則下文之'乘鴈’、'雙鳧’為贅語矣。《文選》載此正作'江湖之崖,渤澥之島’。”[64]此說是也。《文選》既與顏氏所謂“或本”同,則江南本《漢書》容或與之同也。此例明“或本”為是,而顏氏底本有誤,然小顏仍以底本為正本,尤可證其據己本立場致誤不知。顏師古以為兩通之本為是者,又有文字與注說兩方面皆誤的情況,如⑦《酷吏傳》:“張湯以知阿邑人主,與俱上下。”顏《注》:“蘇林曰:邑音人相悒納之悒。師古曰:如蘇氏之說,邑字音烏合反。然今之書本或作'色’字,此言阿諛,觀人主顏色而上下也。其義兩通。李奇阿音烏。”[65]表三十七列諸本同異如下:

表三十七王念孫《讀書雜志》曰:“'邑’當音烏合反。阿邑人主,謂曲從人主之意也。'阿邑’雙聲字,或作'阿匼烏合反’,《唐書·蕭復傳》云'盧杞諂諛阿匼’是也。師古欲從俗本作'色’,'以知阿色人主’,則大為不詞,乃為之說曰'言阿諛觀人主顏色而上下’,其失也迂矣。”[66]王說“阿邑”說是。“阿邑”乃雙聲字,故其字重於聲音,顏氏不知,於“色”形訛之本強為之說,則誤矣。然小顏並非“欲從俗本”,實迺不知“阿色”之為“阿匼”也,此其不通聲韻,而欲並存兩本故也。又,觀蘇林“人相悒納之悒”,則蘇林已不知“阿邑”確詁,顏《注》係沿漢魏注家舊說。

今本《漢書注》中多可見顏師古直依其所據本為定本的情況:如《淮南王傳》:“使為離騷傳,旦受詔,日食時上。”王念孫據《太平御覽》“傳”作“傅”,以為“傅”與“賦”古字通,宜從作“傅”之本,顏所見本為別本也;又,《陸賈傳》:“賈往,不請,直入坐。”《史記》無“不”字,裴駰《集解》引《漢書音義》本無“不”字,故小顏訓“請”為“將命”,而《漢書音義》以“請”為問起居,語義有別;《韓安國傳》:“得其地不足為廣,有其眾不足為彊,自上古弗屬。”《史記》本文作“自上古不屬為人”,司馬貞《索隱》引晉灼曰:“不內屬漢為人。”則晉灼本有“為人”二字,顏本無;《李廣傳》:“絕不飲食。”顏本“不”後脫“與”字,曲為之說,謂“食讀曰飤”;又《張湯傳》:“平亭疑法,奏讞疑。”宋祁曰:“浙本'疑’字下有'事’字。”王念孫檢《北堂書鈔》、《太平御覽》引班書,均有“事”字,而王先謙以為“平”字為衍文,乃顏所據本有“平”字,故“就為之說”。[67]此等例證或顏氏所據本有譌衍,或他本異文未必有誤,顏監俱依己本注之,遂使部分異文因偶然因素而定格於《漢書》的文本之中。

(三)顏《注》所謂“流俗書本”

顏師古校定《漢書》,在年代上尊崇漢魏早期文本,在地域上又以晉灼本為代表的河北本為歸,且又以之推以來家藏精校善本為依憑,是則具論於前文。顏《注》中又有標識為“流俗書本”之語,明示其規避、捨棄的文本。今檢顏《注》中標有“流俗書本”者共有43例[68],逐一檢視其文本內容,大致分為兩種情況:第一,因存在與《史記》、《文選》、荀悅《漢紀》等相關典籍相涉文句而產生的異文,包含《史記》10例、《文選》2例,以及荀《紀》2例共14例;第二,在《漢書》傳鈔與傳習過程中產生的異本、異文,共計29例。若論異文是否為誤本,則第一類正誤參差,而第二類均為流俗誤本。

先論第一類異本:《史記》、《文選》相涉文例有12例,均疑似與江南本《漢書》同,而為顏監主觀斥為“流俗書本”。其中實誤者僅3例,而其餘皆是兩通之本,甚或“流俗書本”文字是,而顏本反誤者。《史記》之例如①《張耳傳》:“有廝養卒謝其舍曰……”顏《注》:“蘇林曰:廝,取薪者也。養,養人者也。舍謂所舍宿主人也。晉灼曰:以辭相告曰謝。師古曰:謝其舍,謂告其舍中人也。故下言舍中人皆笑。今流俗書本於此'舍’下輒加'人’字,非也。廝音斯。”[69]表三十八列各本同異如下:

表三十八蘇林云“舍謂所舍宿主人也”,則其所見本作“舍”。小顏極斥“舍”後加“人”之本為“流俗書本”。《史記·張耳陳餘列傳》作“謝其舍中曰”,司馬貞《索隱》:“謂其同舍中之人也。《漢書》作'舍人’。”[70]是知小司馬所見《漢書》即作“舍人”,為顏師古所謂“流俗書本”。顏《注》曰:“謝其舍,謂告其舍中人也,故下言舍中人皆笑。”正因此處謂其“告舍中人”,是故在流傳過程中形成作“舍人”之本。王先謙《補注》:“然'謝其舍’,非對人言而何?顏斥為俗本,亦太泥。”[71]葵園說通達。對勘《史記》,可知其生成之由。小司馬所見《漢書》有“人”字,疑即為江南本。觀察顏監面對異本的態度,並非不容異文異本之存在,亦確有並存兩通文本的情況。然正因是江南本,故顏氏無法容忍,而直斥為俗本。反之,小顏所據乃河北之蘇林本也。相似之例,又如②《司馬相如傳》:“其東則有蕙圃,衡蘭芷若。”顏《注》:“張揖曰:蕙圃,蕙草之圃也。衡,杜衡也,其狀若葵,其臭如蘪蕪。芷,白芷。若,杜若也。師古曰:蘭即今澤蘭也。今流俗書本'芷若’下有'射干’字,妄增之也。”[72]表三十九臚列各本同異如下:

表三十九顏師古謂“流俗書本”有“射干”字,今《史記》、《文選》載司馬相如此《賦》均有“射干”二字,齊召南《考證》曰:“《史記》有'射干’二字,《文選》亦有。案善注無。然則俗本妄增,有自來矣。據下文,射干一獸名,一草名,此是香草名。如《史記》《文選》,則此《賦》凡三用'射干’字。”[73]是知江南文本[74]均有“射干”二字,不可遽指其非,應是兩通文本;再如③《高帝紀》:“吾以布衣提三尺取天下。”顏《注》:“師古曰:三尺,劍也。下《韓安國傳》所云'三尺’亦同,而流俗書本或云'提三尺劔’,'劔’字後人所加耳。” [75]今《史記·高祖本紀》正作“提三尺劔”,表四十列各本異同如下:

表四十顏說《韓安國傳》者,彼《傳》云:“然高帝曰'提三尺取天下者朕也’。”故與此《傳》稱三尺者相合。然小顏所謂“流俗書本”,蓋江南本也。今《史記·高祖本紀》正作“提三尺劍”,[76]連言三尺劍,亦未嘗不可。

被指為“流俗書本”實與《史記》正文同,並為兩通文本者尚有多例。前文所舉《季布傳》“身履軍搴旗者數矣”,顏謂流俗本改“履”為“屢”,而《史記》徐廣所見一本正作“屢”,江南本承臣瓚本亦作“屢”;《司馬相如傳》“葴持若蓀”,顏《注》謂流俗書本“持”字作“橙”,實《史記》、《文選》正作“橙”,與《漢書》江南注釋姚察本同,“葴持/橙”為雙聲疊韻詞而得兩通也;[77]《魏豹傳》“儋陽為縛其奴”,顏以“為”作“偽”者為流俗書本,而張守節《史記正義》所據本“陽為”作“詳偽”,並不誤。[78]如是諸例,均是顏氏貴重河北本而極貶江南本立場之表現。

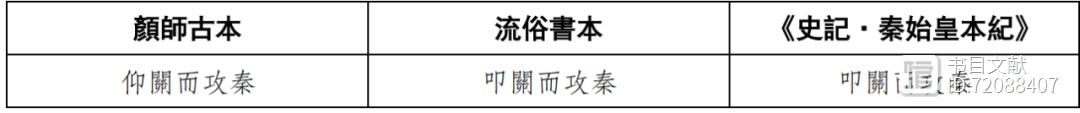

然而,確實亦有《史記》文字與“流俗書本”同,而屬俗、誤之本者。如④《陳勝傳》:“百萬之軍,仰關而攻秦。”顏《注》:“師古曰:秦之地形高,而諸侯之兵欲攻關中者皆仰嚮,故云仰關也。今流俗書本'仰’字作'叩’,非也。”[79]表四十一列各本同異如下:

表四十一今《漢書·項籍傳》、《新書·過秦論》、荀《紀》均作“仰”,惟《史記·秦始皇本紀》作“叩”,與顏氏所謂“流俗書本”同。瀧川資言《考證》曰:“楓、三本、南化本常作嘗,叩當作卬。卬、仰通。”[80]瀧川說是。經典中“卬”、“仰”異文隨處可見,如《詩·小雅·北山》:“或棲遲偃仰。”《釋文》:“卬,本又作仰。”襄十四年《左傳》:“仰之如日月。”《釋文》:“卬,本亦作仰。”[81]《史》《漢》中,例證亦夥,《史記·汲鄭列傳》:“仰奉賜以給諸公。”《漢書·鄭當時傳》作“卬”;《史記·匈奴列傳》:“無仰於漢也。”《漢書·匈奴傳》作“卬”。[82]是知《漢書》此處似原作“卬”,而讀作“仰”也。“卬”、“叩”漢隸分別作

老子乙前97下、

耿勳碑,

孔龢碑,容有傳鈔訛誤之可能,且“叩關”亦是常用之辭,故致誤也。顏師古云文意為“諸侯之兵欲攻關中者皆仰嚮”,其說是。又,⑤同《傳》:“九國之師遁巡而不敢進。”顏《注》:“師古曰:遁巡,謂疑懼而卻退也。遁音千旬反。流俗書本'巡’字誤作'逃’,讀者因之而為遁逃之義。潘岳《西征賦》云'逃遁以奔竄’,斯亦誤矣。”[83]表四十二臚列各本同異於下:

表四十二《漢書》此傳作“遁巡”,顏師古謂流俗書本作“遁逃”,據水澤利忠《校補》,《陳涉世家》正作“遁逃”,未有其他卷子本異文;《新書》、荀《紀》均為“逡巡”;而《史記·秦始皇本紀》作“逡巡遁逃”,瀧川資言《考證》曰:“愚按,《新書》、《世家》、《文選》'關’下有'而’字;《新書》、《漢書》及《群書治要》無'遁逃’二字,《世家》、《文選》無'逡巡’二字。無'遁逃’二字者義長,逡巡,言遲疑不進也。”[84]以賈誼《過秦論》語意而言,瀧川之說是,與顏師古意同。然潘岳《西征賦》不宜非也,《文選》收賈文自作“遁逃”,則潘氏以此為典也。趙明誠《金石錄》卷一五“漢郎中鄭君碑跋尾”曰:“今此碑有云'推賢達善,逡遁退讓’,詳其文意,亦逡巡之意。”按,《周禮·夏官·司士》:“王揖之,皆逡遁。”陸氏《音義》:“逡遁,七巡反,下音巡。”[85]“遁”之音巡,與“循”之音巡同,二字皆从盾,古音與“巡”皆在文部,自得通用。典籍中“巡”、“遁”互為異文之例甚多,如宣六年《公羊傳》:“趙盾逡巡北而再拜。”《文選·上林賦》李善《注》引作“逡遁”;《漢書·平當傳》:“平當逡遁有恥。”顏《注》:“遁與巡同。”[86]結合漢碑、《周禮》、《漢書》中之記載,漢魏間多書“逡巡”為“逡遁”,應讀“遁”若巡,而非如字。若讀如字,則會產生訛誤。水澤利忠《校補》曰:“疑本文或作巡,或作遁,後人兩存之。讀者不察,又增'逃’字於下耳。”[87]水澤利忠說極是。又,嚴旭曰:“清、邪為旁紐,遁、巡既通,遁、逡(清母文部)亦容相同。……綜上,'遁巡’、'逡遁’乃'逡巡’之異文,音理皆通。”[88]嚴說大體可通。《漢書》作“遁巡”,亦是“逡巡”、“逡遁”之另一種異文,乃涉音而生成也。“逡巡”為雙聲疊韻字,主於音而連言之方有意也。顏氏所謂“流俗書本”或《史記·陳涉世家》作“遁逃”,則俗多見“遁逃”而少見“遁巡”也。又,漢隸“逃”作

老子乙前121下,“巡”作

漢印徵,容有相似的可能。而《史記·秦始皇本紀》之“逡巡遁逃”,則因後人不知“逡遁”、“遁巡”之意,而臆補二字,以成四字之連文。綜上,顏辨賈文讀作“逡巡”是,前人亦多有論述。然譏潘岳之誤,豈求之過深歟?

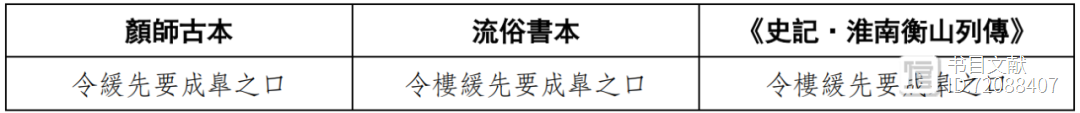

又有《史記》正文與“流俗書本”同,而江南本《漢書》與顏本相同之例,如⑥《伍被傳》:“今我令緩先要成臯之口。”顏《注》:“韋昭曰:淮南,臣名也。師古曰:緩者,名也。不言其姓。今流俗書本於'緩’上妄加'樓’字,非也。”[89]表四十三列各本同異如下:

表四十三今《史記·淮南衡山列傳》上有“樓”字,與顏監所謂“流俗書本”同。裴駰《集解》:“《漢書》直云'緩’,無'樓’字。樓緩乃六國時人,疑此後人所益也。李奇曰:'緩,似人姓名。’韋昭曰:'淮南臣名。’”[90]裴氏直云《漢書》無“樓”字,而觀李奇、韋昭之解,則李、韋所見本亦無“樓”字,與顏本相同。此“樓”之衍文,蓋緣《史記》而產生。此例即顏說為是者。

《文選》與“流俗書本”相同者有兩例,均是兩通文本。此亦江南本《漢書》文字而為小顏所斥為非者,如⑦《揚雄傳上》:“風傱傱而扶轄兮,鸞鳳紛其御蕤。”顏《注》:“師古曰:傱傱,前進之意也。御猶乘也。蕤,車之垂飾(若)纓蕤也。傱音竦。今書'御’字或作'銜’者,俗妄改也。”[91]顏監以“御”作“銜”者為“俗妄改”之本,而顧胤本《漢書》與《文選》均作“銜”。表四十四列各本同異於下:

表四十四天曆本載顧胤《集義》曰:“作'銜’,云鸞鳳口然,銜其車蕤。”《文選》“御”亦作“銜”,則江南本有作“銜”者。由是可知,若無南朝舊注的情況,江南本《漢書》有兩個參照標準,前期有《史記》,後期則是《文選》也。又,⑧同《傳》:“前番禺,後陶塗。”顏《注》:“如淳曰:小國也。師古曰:騊駼馬出北海上。今此云後陶塗,則是北方國名也。本國出馬,因以為名。今書本'陶’字有作'椒’者,流俗所改。”[92]表四十五列諸本異同如下:

表四十五《文選》作“椒塗”,與小顏所謂“流俗所改”之今書本同。此處為北國地名,陶、椒古音分屬幽、宵,韻近,得其音耳。因此不必分正、俗,顏以本於《文選》作“椒”之本為“流俗所改”,則其輕視江南本可知矣。

兩例之外,前舉《史記》與“流俗書本”諸例中,亦有兼與《文選》文字同者,此皆江南典籍間因流通、傳讀致使文本相同之例,茲不重複贅舉。今再補充一顏《注》所駁“或說”與江南本《漢書》(或《文選》)相同之例,以概見顏師古輕視江南本的校注態度。如⑨《刑法志》:“一同百里,提封萬井。”顏《注》:“蘇林曰:提音祗,陳留人謂舉田為祗。李奇曰:提,舉也,舉四封之內也。師古曰:李說是也。提讀如本字,蘇音非也。說者或以為積土而封謂之隄封,既改文字,又失義也。”[93]表四十六茲列各本異同如下:

表四十六蘇林音提為祗,訓為“舉田”;而李奇直訓“提”為舉,顏氏意同李氏,訓為“提舉封疆大數,以為率耳”。[94]顏氏所見或本作“隄封”,六朝或說意謂“積土而封謂之隄封”,此音實沿蘇音而據之改字也。按,《文選·西都賦》:“提封五萬,疆場綺分。”李善《注》引韋昭說曰:“積土為封限也。”[95]是則韋《注》正讀若隄,此江南注說為顏口中之或說也。三說各據底本文字作解。顏師古《匡謬正俗》曰:

凡言“提封”者,謂提舉封疆大數,以為率耳。後之學者不曉,輒讀“提”為“隄”。著述文章者,徑變為“隄”字,云惣其隄防封界,故曰隄封。按:封籍之體,止舉大數,定其綱陌。其言“封”者,譬言堰埒,以知頃畝,何待堰堤,然始立畔乎?正當依其本字讀之,不宜曲生異說也。又隄防之“隄”字,並音丁奚反。江南末俗,往往讀為大奚反,以為風流,恥作低音,不知何所憑據。轉相放習,此弊漸行於關中。其“提封”本取提挈之義,何作低音?而呼“隄防”之字,即為蹄音:兩失其義,良可歎息。[96]顏監所云是針對六朝末年混言不分“提”、“堤”二字的現象,嚴旭已明辨之:“師古謂隄、堤正音為丁奚反之'低’,訓為隄防;提之正音為大奚反之'蹄’,訓為提挈,二者不容淆亂。而當時有讀提為低、讀隄為蹄者。故云'兩失其義’也。”[97]此固其屢次申述之意也,但這與《漢書》本傳文字當否是兩件不同層次之事。然則,就具體個案而言,小顏不同意韋昭之六朝或說,以及蘇林之音,但其意與蘇林說有近似者。若綜合音義,則諸說皆誤。王念孫《廣雅疏證》曰:堤封,亦大數之名,猶今人言通共也。……案:諸説皆非也。'提封’,即'都凡’之轉。'提封萬井’,猶言通共萬井耳。《食貨志》云:'地方百里,提封九萬頃。’《地理志》云:'提封田一萬四千五百一十三萬六千四百五頃。’《匡衡傳》云:'樂安鄕本田提封三千一百頃。’義竝與此同。若訓'提’爲'舉’,訓'封’爲'四封’,而云'舉封若干井’'舉封若干頃’,則甚爲不辭。又《東方朔傳》云:'迺使大中大夫吾丘壽王,與待詔能用筭者二人,舉籍阿城以南,盩厔以東,宜春以西,提封頃畞,及其賈直。’亦謂舉籍其頃畞之大數,及其賈直耳。若云'舉封頃畞’,則尤爲不辭,且上言'舉籍’,下不當復言'舉封’,以此知諸説之皆非也。'堤封’與'提封’同。蘇林音祇,曹憲音時,《集韻》音常支切。字作'隄’,引《廣雅》:'隄封,都凡也。’李善本《文選·西都賦》'提封五萬’,五臣本及《後漢書·班固傳》竝作'隄封’。'提封’爲'都凡’之轉,其字又通作'堤’。'隄’則亦可讀爲都奚反。凡假借之字,依聲託事,本無定體,古今異讀,未可執一。顔注以蘇林音'祇’爲非,《匡謬正俗》又謂'提封’之'提’不當作'隄’字,且不當讀爲都奚反,皆執一之論也。[98]實際上,無論“提封”、“隄封”、“都凡”等均一聲之轉,為雙聲之詞,因此不必拘泥於文字形體,而關注其聲音可也,是知前述諸說均為皮相之談。小顏輕詆江南本文字,是其不誤文字通假之例,而強執一本為定本,強分字有正俗思維之體現。懷祖以顏說為“執一之論”,實則可概評其臧否江南本說之態度也。

與《史記》、《文選》相涉例不同的是,“流俗書本”與荀悅《漢紀》相同之例,多確為俗誤之本,茲舉兩例。如⑩《惠帝紀》:“令郡、諸矦王立高廟。”顏《注》:“師古曰:諸郡及諸侯王國皆立廟也。今書本'郡’下或有'國’字者,流俗不曉,妄加之。”[99]表四十七列各本同異如下:

表四十七顏說是也。郡、諸侯王已該郡、國二者,若再加“國”字,與“諸侯王”所指語意相複,今荀悅《漢紀·孝惠皇帝紀》亦作“令郡諸侯王立高廟”[100],可知衍“國”者為顏氏所見六朝俗本。又如⑪《高后紀》:“匈奴寇狄道,攻阿陽。”顏《注》:“師古曰:狄道屬隴西。阿陽,天水之縣也。今流俗書本或作'河陽’者,非也。”[101]表四十八列諸本同異曰:

表四十八讀者少見“阿陽”而多見“河陽”,故有此之誤。今荀悅《前漢紀》適作“河陽”,則疑當漢時已有此誤也。

《史記》、荀《紀》、《文選》等典籍,由於其形成本身即與《漢書》有密切關係(如《史記》、荀《紀》),抑或所載篇章間有重複者(如《文選》),因此會產生外部異文、異本轉化為內部異文、異本的情況。[102]顏師古多徑以外部異文為俗本、誤本,而直指江南本《漢書》文字為“流俗書本”,這與其尊崇河北本是一體兩面之事。

第二類“流俗書本”29例,確實是傳鈔、傳讀過程中所產生的訛誤之本。雖無相關典籍參證,但仍可證明顏《注》之校訂正確。傳鈔致誤者,多為文字形訛,如⑫《古今人表》:“㪙手。”顏《注》:“師古曰:㪙音口果反。流俗書本作'擊’字者誤。”[103]顏說是也,表五十平列兩本如下:

表五十“擊”楷書可寫作

,與“㪙”之異體“敤”字形近似容誤,此流俗書本所以作“擊”之由。又如⑬《郊祀志》:“黃帝得寶鼎冕矦,問於鬼

區。”顏《注》:“師古曰:鬼

區,黃帝臣也。《藝文志》云'鬼容區’,而此《志》作'

區’,

、容聲相近,蓋一也。今流俗書本'

’字作'申’,非也。”[104]“

”、“申”蓋字形相似而譌,顏說是也,兩本情況如表五十一:

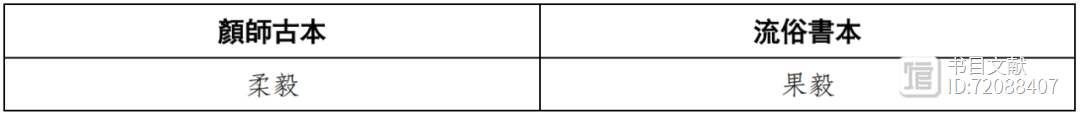

表五十一“流俗書本”為字形訛誤之例,再如⑭《辛慶忌傳》:“光祿勳慶忌行義修正,柔毅敦厚。”顏《注》:“師古曰:和柔而能沈毅也。《尚書·咎繇謨》曰“擾而毅”。擾亦柔也。今流俗書本'柔’字作'果’者,妄改之。”[105]顏說是也,兩本情況如表五十二:

表五十二顏說是也,世人少見“柔毅”,多見“果毅”,且“果毅”與“敦厚”意抵觸,作“柔”字是也。“果”隸書作

縱橫家書89,“柔”隸書有作

武威簡·少牢22、

西狹頌者,蓋字形相似而譌。以上諸例,皆是傳鈔過程中正常致誤的現象,蓋小顏校正是也。

至於傳讀過程中致誤原因多樣,有同義換讀者,如⑮《項籍傳》:“籍入,梁眴籍曰:'可行矣!’”顏《注》:“師古曰:眴,動目也,音舜,動目而使之也。今書本有作'眄’字者,流俗所改耳。”[106]兩本情況如下表五十三:

表五十三“眴”謂動目示意,而“眄”則謂斜視,王念孫《廣雅疏證》:“眄者,《衆經音義》卷一引《倉頡篇》云:'眄,旁視也。’《説文》:'眄,衺視也。’《方言》云:'自關而西秦晉之閒曰眄。’《燕策》云:'眄視指使。’”[107]在傳授過程中,後人用訓為視之“眄”代“眴”字,由是形成俗本,顏說是也。又有因不曉文詞語意而錯補者,如⑯《成帝紀》:“其後幸酒,樂燕樂。”顏《注》:“晉灼曰:幸酒,好酒也。樂燕,沈讌也。師古曰:幸酒,晉說是也。樂燕樂者,《論語》稱孔子云'損者三樂:樂驕樂,樂逸遊,樂燕樂,損矣。’燕樂,燕私之樂也。上樂讀如本字,又音五孝反。下樂音來各反。今流俗本無下'樂’字,後人不曉輒去之。”[108]表五十四列兩本同異:

表五十四顏氏云後人不曉“燕樂”之意故去下“樂”字是也,然所以去者,似與晉說僅注“樂燕”有關。更有以流俗熟知者補正文闕略之例,如⑰《鄒陽傳》:“故秦皇帝任中庶子蒙之言。”顏《注》:“師古曰:蒙者,庶子名也。今流俗書本'蒙’下輒加'恬’字,非也。”[109]比勘《史記·鄒陽列傳》,可知此“蒙”為蒙嘉,三本異同如表五十五:

表五十五王先謙《補注》:“顧炎武云:《史記》'秦王寵臣中庶子蒙嘉為先言於秦王’,非蒙恬,亦非蒙名。《傳》文脫'嘉’字耳。先謙案:蒙嘉事并見《燕策》、《新序》,此文《史記》、《文選》皆作'蒙嘉’。”[110]顧、王說皆是也。蓋顏師古所據底本脫“嘉”字,遂以“蒙”為臣名。而六朝流俗書本作“蒙恬”,乃傳鈔/傳授時,以為人熟知之“蒙恬”改易原“蒙嘉”也。此不僅“蒙恬”為流俗之本,而顏本亦為脫誤本也。

綜合顏《注》中所有標記“流俗書本”之43例,其中確係訛誤本者33例,佔總數76.7%,此顏師古所定當時“俗本”泰半能落到實處。但其中也包含與《史記》、《文選》等相涉兩通之本10例,佔23.3%,是顏監誤指為“流俗書本”者。這一方面表現出顏師古作《注》時,在文字判別、文本斟酌時依違兩端的現象,更體現其貶抑江南本的主觀校訂態度。[111]六朝《漢書》流傳地域廣而年代長,別本必多,因此,由音、形、義而產生之異文亦夥。顏監面對眾多注本,必據一家而摒除其餘,則其諟正諸六朝異本訛字的同時,亦將其時紛繁的《漢書》別本視作“流俗書本”或“或本”,或否定之,或兩存之,終統整於其定本也。

顏師古注《漢書》時,必欲統一六朝間所產生的南北各文本,並依統整以後之文本而作注釋,此與蕭該《音義》集晉灼、韋昭諸音義而畢陳其異文的注書態度不同。是故顏監作《注》在文本層面,即為其《漢書》定本。此定本必先據一底本損益斟酌,又因顏家世傳《漢書》之學,是以其文本必有家學因素。定本已具,則凡定本以外者,雖間存異文,然仍多視為“流俗書本”而加以駁斥,以收統一之效。“流俗書本”中有部分文本為是而顏本實為非者,或有與顏本兩通者,此皆為六朝《漢書》傳授過程中,因字音、字形、字義而傳衍之異文、異本,今據《史記》、《索隱》等書可得而考索也。要之,顏師古以一己之本為天下之書,憑一家之言而為《漢書》之注,則漢魏六朝幻化之萬千文本終歸於顏矣。

另一方面,由於《漢書》早期注釋俱為漢晉時的河北文本,顏師古校注之定本傾向於河北本亦情勢所趨。相對地,後世南北朝因政權分立,文字雜猥,比勘西晉以前早期文本確實紛亂易誤。殆顏監《敘例》申明回歸“晉灼本—臣瓚本”之河北文本系統,則江南注本如韋昭《音義》、姚察《訓纂》、蕭該《音義》等所存之文字與注說一概抹殺,而《漢書》文本大抵立基於北方注本,與《史記》、《文選》根本江南文本,又各自不同也。

五、多本分立的流傳樣態與眾本合一的文本歸趣

清人趙翼(1727—1814)在《廿二史劄記》中謂初唐有三大顯學:三《禮》、《漢書》與《文選》之學。當時學者所以推崇如此者,以其皆有師法與家學也。《劄記》卷二十“唐初三禮漢書文選之學”條云:

《漢書》之學亦唐人所競相:自隋時蕭該精《漢書》,嘗撰《漢書音義》,為當時所貴。包愷亦精《漢書》,世之為“《漢書》學者”,以蕭、包為宗;劉臻精於兩《漢書》,人稱為“漢聖”;又有張沖撰《漢書音義》十二卷,于仲文撰《漢書刊繁》三十卷,是《漢書》之學,隋人已究心,及唐而益以考究為業;顏師古為太子承乾注《漢書》,解釋詳明,承乾表上之,太宗命編之祕閣。時人謂杜征南、顏祕書為左邱明、班孟堅忠臣。其叔游秦先撰《漢書決疑》,師古多取其義。此顏注《漢書》,至今奉為準的者也。房玄齡以其文繁難省,又令敬播撮其要成四十卷。當時《漢書》之學大行,又有劉伯莊撰《漢書音義》二十卷;秦景通與弟暐皆精《漢書》,號大秦君、小秦君;當時治《漢書》者,非其指授,以為無法。又有劉訥言,亦以《漢書》名家;姚思廉少受《漢書》學於其父察。思廉之孫珽,以察所撰《漢書訓纂》多為後之注《漢書》者隱其姓氏,攘為己說,班乃撰《漢書紹訓》四十卷,以發明其家學。又顧胤撰《漢書古今集》二十卷、李善撰《漢書辨惑》三十卷、王方慶嘗就任希古受《史記》、《漢書》,希古遷官,方慶仍隨之卒業。他如郝處俊好讀《漢書》,能暗誦;裴炎亦好《左氏傳》、《漢書》,此又唐人之究心《漢書》,各稟承舊說,不敢以意為穿鑿者也。[112]趙氏細數兩《唐書》中時人研習《漢書》之記載,言隋時班書之學已然大盛,蕭該、包愷為當時《漢書》宗匠而為時人所貴。唐時更以究心班學為尚,“非其指授,以為無法”,此均需要相關之師法、家學方得入門。因此,以上臚列的唐代學者,學承俱有淵源,一如其六朝前輩:顏師古、顏游秦精研班書,皆循顏之推以來家學;秦景通及弟暐兄弟二人精於孟堅之學;姚珽《漢書紹訓》紹述其祖思廉以及曾祖姚察也;而王方慶之就學希古習馬、班之學,亦有專家傳授,故任氏遷官,方慶猶隨之而卒業。因此趙氏歸納此一現象,謂唐人究研《漢書》,廼“各稟承舊說,不敢以意為穿鑿者也”,此實即嚴格因循《漢書》學之師法與家法也,由是方有“《漢書》學者”、“《漢書》宗匠”之稱。而所謂師法、家學者,廼後學根據“學者”、“宗匠”所持之書本、注釋而進行修習。唐初之人各據其師傳授《漢書》文本與解說,實為六朝《漢書》學之延續。方初唐之時,顏《注》尚未大興,且顏本未如北宋有雕版印刷以後文本之定於一元也,六朝班學傳衍、傳承之實態是各家多本並立傳授的總體格局。是故《隋書·經籍志》言《史》、《漢》“師法相傳,並有解釋”,而劉知幾(661—721)《史通·古今正史》稱“至於專門受業,遂與五經相亞”[113],所謂“專門受業”者,除魏晉以來逐漸獨立之史部作為專門之學以外,亦指因班書多存古字古言,文本與注釋眾多,需要深通語言文字的學者解說之意。而“與五經相亞”不僅指《漢書》之學成為專家之學,更指涉其傳授之形式與五經雷同,此為《漢書》在魏晉南北朝傳授的前提條件。

兩漢之經學被立於官學之後,意味著經師所持文本與解說被逐漸固定,唯有某經師之文本與注解被官方認可,其學方得立於學官。經師根據所持之讀本與自己之理解傳授生徒,於是產生師法、家法。虞師萬里《兩漢經師傳授文本尋蹤——由鄭玄周禮注引起的思考》一文曰:

迨及師法家法形成後,被官方認定的師法或家法文本相對穩定。在常態下,恪守師法或家法文本是絕大多數學子學習原則。漢代建立博士之條件是文本與解說。所謂“左右采獲”,既有山巖屋壁新出文本,亦有前代經師漢讀異文;既有問“五經諸儒”所得出入者,亦有因異文而產生之別解者,只要持之有故,言之成理,即有被新立為博士之可能,由是一經而衍為數家之學。因此,恪守師法家法是常態,它維持官方的五經教育;突破師法家法是非常態,它推動漢代的經學發展。[114]在經師之文本與解說被立於官學以後,文本雖保持一定程度之穩定,然由於學子對經文各有理解,其不同的解釋、前代經師漢讀之異文都會在五經傳授過程中形成新的文本與解說,因此“一經而衍為數家之學”。漢儒所持之五經文本,及至後漢末年,經文已產生各種異文。是故,後漢官方議定樹立石經以正定文字,《後漢書·宦者列傳》曰:“(李)巡以為諸博士試甲乙科,爭弟高下,更相告言,至有行賄定蘭臺書經字以合其私文哲,乃白帝,與諸儒共刻五經文於石。於是詔蔡邕等正其文字。自後五經一定,爭者用息。”[115]由於熹平石經刊刻於石,五經文字方得“一定”,而爭者亦息,魏正始石經之刊立也出於相似原因。然而由於魏晉政局紛亂、戰火頻仍,南北朝政權分立,經學之傳授漸由朝廷而轉移入各經師之傳承。經師家法日多,而異文與注釋相應地亦層出無窮。

與五經傳授相對,《漢書》之學雖“與五經相亞”,然自應劭、服虔為其作注伊始,即未如五經之有官學私學之分,因此,其文本與解說傳授之整體過程,自漢末至初唐一直處於與經師相對應之“《漢書》學者/宗匠”的各自傳授脈絡之中,因而由“讀”與解說之異而生成之異文,自始至終貫串於六朝《漢書》文本的傳衍與流播的過程,而學者由異讀產生之異文亦在韋昭本、晉灼本、臣瓚本等漢晉間注釋中持續存在。晉灼《集注》與臣瓚《集解音義》,其集注形式雖有助於減少《漢書》異文,此廼灼、瓚本異文所以少於韋昭注本之原因,然而終究無法停止異文的生成。細繹顏《注》中所載漢魏各家注本中“或作”之異文,單行注本間的差異亦夥,晉灼、臣瓚雖集解諸注,僅只能做到裒輯眾注、略作取捨而已,而漢魏單本傳授的音義、注釋,猶賴晉本遺存也。

然而,自晉室南渡,南方學者無緣得見晉灼本,所傳者為“臣瓚南傳本”。六朝《漢書》注本雖同紹述灼瓚祖本,後因國家政出多門、南北懸隔而各自發展。異文緣此更大量產生,此六朝間南北皆然之事也。顏之推《顏氏家訓·雜藝篇》曰:

晉、宋以來,多能書者。故其時俗,遞相染尚,所有部帙,楷正可觀,不無俗字,非為大損。至梁天監之間,斯風未變;大同之末,訛替滋生。蕭子雲改易字體,邵陵王頗行偽字;朝野翕然,以為楷式。……或妄斟酌,逐便轉移。而後墳籍,略不可看。北朝喪亂之餘,書迹鄙陋,加以專輒造字,猥拙甚於江南。……如此非一,徧滿經傳。[116]南北書家動輒改易字體、妄加斟酌,甚或造字,朝野悉然,文字形體變化之隨意影響經傳四部書籍之傳寫。此乃六朝數百年間文字興替、別構異字滋生流衍,同時無標準規範統一而導致的必然且普遍之現象也。陸德明《經典釋文·序錄》亦揭示六朝末年典籍文字因形體正俗之分、音讀南北之別而造成的異文叢生之情況:近代學徒,好生異見,改音易字,皆釆雜書。唯止信其所聞,不復考其本末。……今並校量,不從流俗。方言差別,固自不同。河北、江南,最為鉅異。或失在浮清,或滯於沈濁,今之去取,冀祛茲弊。[117]蓋元朗以為近代學徒改易字體均採自雜書,而不考究文字本原,致使字形雜猥;又因南北方言異讀,其反應在文本之上,乃是河北與江南音讀之錯亂。字形與音讀之雙重差異固定於文本之中,隋唐以後,基於政治統一的基礎、文字統合整理的需求,時人產生了正俗字分別的觀念,於是流俗之本,河北、江南書本之別進而產生。此為六朝經籍文本因歷時之時間因素與共時之空間因素疊加影響而產生自然結果,而陸氏之校錄,廼在於去除上述兩方面所導致的譌誤。綜合言之,《漢書》異文的產生途徑,除了由歷時的時間因素所造成的字體興替、字形變異之外,尚存在因共時的空間原因所導致的南北音讀別異、訓釋混淆的情形——此兩種因素皆不同程度地通過“《漢書》學者”授讀之過程,相纍遞增入教授者與研習者所持文本之中。

陸德明之說雖銳意經部,然移施於《漢書》亦可也。根據《隋志》與《兩唐志》之著錄,南北朝《漢書》學興盛與傳播側重在南方宋、齊、梁、陳諸代,而不同於魏晉間集中於北方之流傳。方臣瓚本南渡之初,即與三國吳時業已流行江南的韋昭《音義》合流,南方學者如徐廣、裴駰等人猶據以注釋《史記》,使得《史記》之別本或本中摻雜了《漢書》之異文。齊之陸澄,梁之劉孝標、劉顯、韋稜、夏侯詠,陳之姚察,均在臣瓚本、韋昭本,以及由臣瓚本散入正文之蔡謨本諸本之影響下為班書作注作音。北方學者雖亦間傳授,然據書志目錄記載,《漢書》注解仍以南朝為要。職是之故,有文本與解說、有傳授過程即會產生異文,江南本《漢書》所滋生之異文尤多,遠過於河北。在此一情勢之下,《漢書》文本的南北之別,在經由顏《注》依河北本統一“諟正”之後,逐漸轉化為“正”、“俗”之分,與經籍推崇南方“晉宋古本”的狀況適正相反。[118]《顏氏家訓·書證篇》所載劉顯父子家傳精校善本與河北本同的故事,反映了六朝末“《漢書》學者”普遍尊崇河北本,並欲匯校南北文本的心態與現實需求。

實際上,顏之推、遊秦、師古一家推崇河北本之傾向應為六朝末、隋唐時面對南北眾異本之《漢書》學者所共有的現象與認知。今蕭該《音義》每以晉灼、韋昭本與“今《漢書》”讎對,蕭氏之仕宦經歷與顏之推大致相近,其為梁鄱陽王蕭恢之孫,後經梁室戰亂,遂北上長安。故蕭該治班史有南北兩方的學術淵源,南北諸本亦皆得觀覽。蕭注《漢書》將“今書本”與晉灼《音義》、韋昭《音義》讎校之原因,恐怕小顏言晉本“南方學者皆弗見”,河北本文本面貌近古而具有較高的文獻價值廼是主因。而韋昭本作為早期即獨立之注本,自然不容注家忽視。但同樣擁有“集解本”特徵的臣瓚本,除可能是蕭云“今《漢書》”之底本以外,其與晉、韋本比較則相形見絀。由於《漢書》多古字古言,魏晉以來重在注釋音義,晉灼、臣瓚雖為“集注”本,本質上仍是“音義”。蕭該《漢書音義》既用三本讎校,則其集校諸本之意涵明顯。檢覈蔡琪本所附蕭該《音義》校勘形式,在臚列三本異文之後,往往根據字書之訓詁附以己說,對《漢書》的文字與釋義屢加斟酌,這是六朝末彙整異本之自然現象。與顏《注》相同,蕭書必須處理班書經歷時與共時兩方面影響而造成的文本變異情況。在本文第三節梳理中,吾人可知,蕭氏所據底本雖文字與舊本異,然蕭該注說在不改文字的情況下仍依從舊說,另外又有文字與舊本同而別作解說的情況,此泰半即緣於《漢書》文本經過歷時的演變所導致的隋唐書本與灼、瓚祖本產生時代文字變異的結果。吾人今得以發掘宋刻蔡琪本一系刊本中遺留之五分之一卷帙的蕭該《音義》,從此方能一窺六朝《漢書》異文流傳之實相。

在蕭氏同時期較後之顏師古,其校注《漢書》之態度與蕭該截然不同。顏《注》以河北本為尊,而又以其家傳本為依據,是其所是,非其所非,欲定多種異本別本為一。今顏師古《注》中目為“流俗書本”者即有43例,與陸德明校勘經籍“不從流俗”的態度相仿,小顏注中直斥“流俗”文本為非,其中多數例證為《漢書》文本在歷時因素影響下所導致的文字訛誤,字體字音之失均存在,顏氏匡謬正俗可謂是矣。然而,流俗書本之例中亦頗有南朝別本而可得兩通者,本文第三、第四節歷舉其中數例,均為江南別本,而義可得兩通,不能徑視為誤本、俗本。細審義得兩通之10例,可知顏師古視作“流俗書本”江南別本,又多與《史記》《文選》文本相合,這是典籍內部傳承與典籍間外部交互傳讀的自然現象。今流傳的《史記》、《文選》因其注家、編者為南朝人,文本偏向江南本固理所當然。江南本《漢書》因文本與二書相關,故相涉處多與之同。結合今江南本《漢書》多與《史記》相通的現象,吾人固知昔人所謂“班馬異同”者,其表現為異文者,並不僅止為《史》《漢》間的異文,更是兩種典籍內部系統之異本、別本。這是在六朝《史》《漢》學者漫長的傳讀過程中,經過學者研習、交流、互通而逐漸形成的異讀、異文,屬於“師法相傳”、“專門受業”下的產物。[119]裴氏《史記集解序》曰:

故中散大夫東莞徐廣,研核眾本,為作《音義》,麤有所發明,而殊恨省略。聊以愚管,增演徐氏。[120]蓋裴駰《集解》以徐廣《史記音義》基礎而增演其說。徐廣(352—425)歷仕東晉、劉宋,偏安南方,《宋書》本傳謂其“性好讀書,老猶不倦”、“百家數術,無不研覽”[121],《隋志》有其《史記音義》、《漢書音義》各十二卷。是以徐氏所據《史》、《漢》均為南方本,所對應之班書即“臣瓚南本”。而裴駰已言其書有據“臣瓚《漢書音義》”為說者,亦為“臣瓚南本”一系。及司馬貞撰《史記索隱》,其《史記索隱後序》歷數所據班書底本:“蔡謨集解之時,已有二十四家之說。”[122]而其所本之《史記》文本亦為徐、裴之書,外增劉伯莊一人。注家均爰班馬南本,則文字亦同屬南方系統也。今《史記》、《漢書》中頗有顏《注》所謂班書別本或本與徐廣所見《史記》之一本或別本同者,如《漢書·高帝紀上》:“人乃以嫗為不誠,欲苦之。”顏師古曰:“今書苦字或作笞。”是小顏所見班史一本作“苦”,或本作“笞”,《史記·高祖本紀》:“人乃以嫗為不誠,欲告之。”徐廣曰:“一作'苦’。”是與顏本同;《漢書·項籍傳》:“吾聞漢購我頭千金,邑萬戶,吾為公得。”顏引晉灼曰:“字或作德。”是晉灼時即有或本作“德”,《史記·項羽本紀》:“吾聞漢購我頭千金,邑萬戶,吾為若德。”徐廣曰:“亦可是'功德’之'德’。”是晉時或本與《史記》同,可見當日小顏亦無法全數否定《史記》所據江南文本也。綜上所言,顏師古所據《漢書》書本既與江南本不同,則其一以河北本為準而極斥江南本文字為“流俗書本”。在此非議下,江南本《漢書》異文,最終因顏《注》在唐宋以後定於一尊而逐漸消失與淘汰。

然而另一方面,六朝《漢書》注本異文滋生、雜猥訛誤的情況究屬事實,顏師古論曰:

《漢書》舊文,每有古字,解說之後,屢經遷易。後人習讀,以意刊改,傳寫既多,彌更淺俗。今則曲覈古本,歸其真正,一往難識者,皆從而釋之。古今異言,方俗殊語,末學膚受,或未能通。意有所疑,輒就增損,流遯忘返,穢濫實多。今皆刪削,克復其舊。[123]《敘例》在歷時與共時兩個層面敘述六朝《漢書》異文叢生之現象:所謂“解說之後,屢經遷易;後人習讀,以意刊改”,此即《漢書》在傳授過程中,因習讀與解說而造成的文字改易之變遷,同時有因後學淺俗“以意刊改”而進入班書本文。此屬於歷時的變化,顏氏所作廼“曲覈古本,歸其真正”。小顏相信據漢晉間的河北古本校勘文本、釐定文字,猶可劃六朝南北眾本為一,俾使歸於“真正”;所謂“古今異言,方俗殊語,末學膚受,或未能通。意有所疑,輒就增損,流遯忘返,穢濫實多”,其中包含了因地域差異、古今訓讀沿革而導致的文本變化,顏氏以為“穢濫實多”,皆為刪削以“克復其舊”。因此,顏《注》之旨趣,即根據古本、真本而通過其一己之才、一家之學而主觀統一六朝《漢書》眾本為一本,此即其顏師古所釐定之“新《注》”也。縱觀六朝眾本歸於顏本之整體趨向與過程,顏師古以己本定天下多本為一,嗣後其注本又為北宋刊刻而廣為流佈,《漢書》自漢魏以訖隋所演化之眾多文本由是悉歸湮滅,一方面關閉了因六朝班學師傳授受、習讀傳寫而自然產生之異本異說之途,另一方面旋又開啟了後之學者因從群書中稽攷遺文舊說,而引起的有關新舊注本優劣、是舊注而非顏本的種種紛擾與爭論。結 語

清代以降,學者對六朝《漢書》文本之研究集中在比較舊注與顏《注》優劣、考訂與校勘今本文字,並期提供更為適切的訓釋諸方面;對六朝《漢書》文本之譜系停留在顏師古《漢書敘例》與王鳴盛《十七史商榷》所構建的“晉灼本—臣瓚本”相累連貫的注釋脈絡。此不僅取決於其蠡探古本原本的考證導向,更受到研究材料的限制。今宋刻蔡琪家塾本、慶元本、白鷺洲書院本一系刊本所附之蕭該《音義》與宋祁校語,既已確定了文獻真實性,結合《史記》三家注等群書所載異文,參考清儒考訂成果,運用傳統語言學、文獻目錄學的方法,可就此將六朝《漢書》異文定位至相對確定的歷史年代坐標位置,進而探論六朝《漢書》文本衍生、流傳與整合的歷史脈絡。經梳理考證,茲得結論如下:

第一,六朝《漢書》異文之生成與其傳授模式、文本形態密不可分。《漢書》多古字古言,《隋書·經籍志》言其“師法相傳,並有解釋”,史稱其學貴專門、與“五經相亞”,實皆指與兩漢經師相對應的魏晉南北朝“《漢書》學者/宗匠”,通過將所持《漢書》文本與注釋教授研習的生徒而傳其學的具體傳授過程,與經籍傳衍、傳承類同。在此一過程中,不同學者訓讀與解說之差異,以及研習者接受之差別均會反映在文字之上而產生異文,從而進入《漢書》文本之中。

第二,魏晉南北朝政權分立、南北懸隔,《漢書》文本同時受到歷時的時間因素與共時的空間因素雙重影響而產生異文,形成眾多的異文與異本。學者各據其本,傳授其學。三國吳之韋昭本,西晉之晉灼、臣瓚本,六朝末之蕭該本,可以代表不同歷史時期的典型文本以反映六朝《漢書》流傳之脈絡。作為早期注本的韋昭本,其文字不僅與隋唐時差異較大,與兩晉之灼、瓚本亦間有不同,校勘價值為後世學者所重;晉灼、臣瓚本作為南北朝河北本、江南本之祖本,提供了大量的因注家訓讀、古今異同、方俗差異所產生的異文,折射六朝《漢書》學興盛之實景;蕭該本注成於隋,其時亦有參酌眾本、校訂音義之性質,故其以當時的《漢書》書本、晉灼本、韋昭本互相讎校,在反映各本樣貌的情況下進行去取,有沿用舊說、保存舊貌者,亦有與後世顏本相同而別作新解者,表現其匯通古今的文本性質。

第三,顏師古之注《漢書》,面對六朝因注家疊出、傳授不絕而導致的大量異文與文字混亂的局面,廼以河北本為尊,又以家藏校本為校勘底本,悉以所校定本為論說。是其所是,非其所非,旋定六朝眾本於一元。此事之另一端,顏氏又極詆江南本《漢書》文字為“流俗書本”,儘管其中多數異文為兩通之本並不為誤,且與《史記》《文選》等典籍相涉、用字相同,而學有本原。這反映了小顏輕視、否定江南本之主觀校注態度,在其“定本”、“正俗”的觀念下,然則六朝《漢書》多本分立並存、前後注本相代之文本格局,尤其是南方班注傳授興盛、傳本眾多的面貌,漸渺然不可得知。

第四,正是因為要面對並解決六朝文本正俗無判、南北相亂局面,對於釐正文本的迫切性成為注解《漢書》的內在要求,顏《注》順應而出,表現出其強烈的文本主義的注釋傾向。在東漢以後至唐中葉《漢書》傳授的過程中,顏氏亦適為此脈絡中之一份子;而六朝《漢書》的授讀傳統,正是由漢唐間“《漢書》學者”的持續傳習而積累形成,最終造就了初唐所興盛的“《漢書》之學”。與此相形,正因為顏氏注本對注釋的整合以及文本的統一,亦同時終結了六朝《漢書》多本分立的流傳樣態,結束了受師法影響的六朝《漢書》學傳統。此一事實恰隱藏在今遺存的諸班書異文遺字之中。

【後記】本文上下編一共7.7萬字,是我對中古《漢書》文本流傳的細部考證與總體性的論述;研究建立在清代學者的基礎之上,算是一次嘗試,一定存在方方面面的錯誤,是筆者學力不逮,故希望得到學界的批評與檢證。不過,我堅信,中古《漢書》之考證研究與清代《漢書》校證研究是一組對照組:清代學者的考證是現在研究之開端與立基點;反之,對中古的研究與推進,也可以將其成果檢視清代《漢書》考訂與校證的相關結論,並細繹學術史的發展脈絡。另外,非常感謝《儒藏》編輯部給我這樣的一個機會,作此冗長而繁瑣的疏證。注釋:

[1] 關於顏師古、蕭該所面對的校勘格局與圖景,可參拙作《韋昭漢書音義之傳習與接受考略——兼論中古漢書南北注本的分野與遞變》,《文學遺產》2022年7月,第4期,第80—81頁。

[2] 參[日]吉川忠夫《顏師古の『漢書注』》,《六朝精神史研究》,同朋舍,1984年,第346—360頁。

[3] 至少注家在注中明言的“或作”異文應是晉室南渡前所本有。

[4] 指的是《注》中明確寫明該注家所見或本文字,而非可攷的所有異文情況。如《汲黯傳》:“當時為大司農,任人賓客僦,入多逋負。”依裴駰《史記集解》引臣瓚說,可知臣瓚本“僦入”作“僦人”(詳後文考證)。而顏《注》中並未顯示,則此臣瓚本例屬於攷得之異文,並非《注》中明載之異文。

[5] 關於顏《注》所存《漢書》異文的數量與詳情,學者根據不同的標準產生統計的差異:程明安《顏注漢書校對文字異同之計量分析》(《改革與戰略》2003年第9期,第75—78頁)、《顏注漢書異文之計量分析》(《鄖陽高等專科學校學報》第23卷第5期,2003年10月,第81—95頁)、《論顏師古注漢書的異文》(《語言研究》第23卷第4期,2003年12月,第62—67頁)三文,從語言學角度,對顏《注》中異文進行分類,統計有明確來源者有161例;孫顯斌《漢書顏師古注研究》(鳳凰出版社,2018年)“附錄”論列各類校勘異文287例。筆者對孫書287例逐一分析,發現部分未必實有其本而確屬當時《漢書》注本,很多僅為小顏明文字同用、通用之例。這與陸德明《經典釋文》中“字亦作”、“字或作”等術語用例相近,是“原無其本”,而“以意所知說之”的情況(黃焯《經典釋文彙校》轉述黃侃語,卷二,第三三頁下;中華書局,2006 年)。不過,例證方面以孫書蒐羅最為詳備,本文以之作參考。若遇具體個案異文之分判與歸屬,則就此個案詳為判斷。

[6] 蔡琪本《漢書》卷一上,第五葉下。

[7] [漢]鄭玄注、[唐]孔穎達疏《毛詩注疏》卷二之二,藝文印書館,2007年影印嘉慶二十年南昌府學本,第十九頁下;[晉]杜預注、[唐]孔穎達疏《春秋左傳注疏》卷二十五,第五十五頁上。

[8] 裘錫圭主編:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(肆)》,中華書局,2014年,第41頁、第206頁;《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(伍)》,第199頁。

[9] [清]錢大昭《漢書辨疑》卷一,上海古籍出版社,2003年影印檇李沈氏刻銅熨斗齋叢書本,第一頁下。

[10] [清]王先謙:《漢書補注》,卷一,第9頁。

[11] 吳恂《漢書注商》亦以顏說為是:“恂案:顏說是也。上文老夫曰:'夫人所以貴者,乃此男也。’然則惠帝之所以貴者,非因高祖邪?故下云'君相貴不可言。’可見呂后、惠帝之貴,皆以高祖,豈大貴相似之謂乎?《漢紀》雖有竄改,其義則同,足以取證。……且本書㠯、以錯出,時時有之,不盡作'㠯’也。”(第2—3頁;上海古籍出版社,1983年)

[12] 蔡琪本《漢書》卷二五上,第廿五葉上。

[13] [清]段玉裁《說文解字注》第十篇上,洪業文化事業有限公司,1999年影印經韻樓版,第五十三頁上。

[14] [日]瀧川資言《史記會注考證》,卷一一七,第六二頁。

[15] 另外,注說層面,《漢書·司馬相如傳》同句,顏,引孟康說而不引韋昭說,亦傾向河北學者。

[16] 蔡琪本《漢書》卷十八,第十二葉下。

[17] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷三十,第四一頁、第二二頁;[清]王先謙《漢書補注》卷二十四下,第1642頁、第1628頁;

[18] [清]王念孫《廣雅疏證》卷四上,中華書局2004年影印王氏家刻本,第一頁下。

[19] [唐]顏師古撰,嚴旭疏證《匡謬正俗疏證》卷七,中華書局,2019年,第375頁。

[20] [清]孫詒讓《墨子閒詁》卷九,中華書局,2001年,第268頁。

[21] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷三十,第三三頁;[清]王先謙《漢書補注》卷二十四下,第1636頁。

[22] 蔡琪本《漢書》卷二四下,第廿五葉下。

[23] 蔡琪本《漢書》卷二二,第三十二葉下。

[24] [日]瀧川資言:《史記會注考證》,卷二四,第七頁。

[25] [清]王念孫《廣雅疏證》卷二下,第一頁下。

[26] 李零曰:“值得注意的是,《刺客列傳·索隱》對曹沫之'沫’的讀音,所注反切是'亡葛切’,從道理講,它是上古音的明母月部字,即相當於'沫’字,而不是'沬’字。這兩個字,字形、讀音都有區別,'沫’是明母月部字,兩橫是作上長下短;'沬’是明母物部字,兩橫是作上短下長。雖然在古書中,'沫’、'未’兩字經常混用,但還是有一定區別。”(氏著為什麼曹劌和曹沫是同一人——為讀者釋疑,兼談兵法與刺客的關係,《讀書》2004年第9期,第129—134頁)李說與懷祖說同。疑“沫”、“沬”之混用乃傳鈔時形成。

[27] [唐]呂延濟等注:《明州本六臣注文選》卷一四,人民文學出版社,2008年,第6a頁。

[28] 蔡琪本《漢書》卷六,第廿四葉上。

[29] [漢]鄭玄注、[唐]孔穎達疏《毛詩注疏》卷二之一,第五頁下。

[30] [日]岡井慎吾著《五經文字九經字樣箋正》第一冊,上海圖書館藏大正十五(1926)年石印本,索書號:線普長32673-76,電子稿第18頁。

[31] 蔡琪本《漢書》卷六,第六葉下。

[32] 蔡琪本《漢書》卷九,第十一葉下。

[33] [清]王先謙《漢書補注》卷九,第401頁。

[34] 蔡琪本《漢書》卷二十二,第三十一葉下。

[35] 蔡琪本《漢書》卷八十七上,第二葉下。

[36] [清]王念孫《廣雅疏證》卷一上,第三十七頁下。

[37] 蔡琪本《漢書》卷三十二,第十四葉下。

[38] 蔡琪本《漢書》卷二十四下,第廿五葉下。

[39] [清]王念孫:《讀書雜志》,志四之四,第574頁。

[40] 蔡琪本《漢書》卷二十四下,第廿六葉下。

[41] [日]瀧川資言《史記會註考證》卷一一七,第六頁。

[42] 又,如、韋均借“鑪”為“壚”。王先謙《補注》曰:“韋說與顏說同,字當作'壚’。(《說文》:'壚,剛土也。’通作'鑪’。《爾雅·釋天》注'即今夜獵載鑪照也’。《釋文》'鑪本作壚’。《說文》'鑪,方鑪也’。蓋以為器,即顏所云鍛鑪耳。盧則省文也。《說文》'盧,飯器也。’因文省作'盧’,故或釋為酒瓮。)”(第4063頁)

[43] 蔡琪本《漢書》卷五十,第七葉下。

[44] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷一百二十,第一七頁。

[45] [清]王先謙《漢書補注》卷五十,第3783頁。

[46] 文中考辨兩例均從西晉時“臣瓚北本”論說,而尚未牽連“臣瓚南傳本”與江南本《漢書》交涉的因素。根據筆者對臣瓚本注說與注釋背景的認識,臣瓚在集注《漢書》時,已與晉灼旨趣產生不同(或云“微異”),並下啟南北朝河北本與江南本的注釋差異(詳參拙作《中古漢書注釋之承繼與統合——從“河北”到“江南”的歷史譜系析論》,《中國典籍與文化論叢》第二十六輯,鳳凰出版社,2022年)。當然,南北班注以顏《注》之統一與河北系注本的總體勝利而告終。

[47] 蔡琪本《漢書》卷二十六,第一葉下、第廿一葉上;卷三十九,第十九葉下。

[48] [北齊]顏之推著、王利器注《顏氏家訓集解》卷六,中華書局,1993年,第443—444頁。

[49] 顏師古《漢書》學承自家學,前輩學者已辨明,吉川忠夫《顏師古の『漢書注』》分別臚列10例與15例,分別證明顏《注》對顏之推、顏遊秦書之繼承(見《六朝精神史研究》第346—358頁),所論精實。

[50] 慶元本《漢書》卷二十七下,第七葉下。按,慶元本“止”作“土”,宋祁曰:“禔,景本止支反,浙本上支反。”以顏本之文字與解說,應依宋說。

[51] [北齊]顏之推著、王利器注《顏氏家訓集解》卷六,第460頁。

[52] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷五十七,第七三頁。

[53] 蔡琪本《漢書》卷二十四下,第四葉下。

[54] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷三十,第三—四頁。

[55] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷一〇七,第一〇頁;黎祥鳳《管子校注》卷十七,中華書局,2004年,第1002頁。

[56] [清]王先謙《漢書補注》卷二十四下,第1611頁。

[57] 蔡琪本《漢書》卷九十一,第十八葉下。

[58] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷一二九,第四三頁。

[59] 蔡琪本《漢書》卷五十四,第廿二葉下。

[60] 王念孫《讀書雜志》志四之十,第九頁。

[61] 蔡琪本《漢書》卷五十七下,第十五葉上。

[62] [清]王念孫《讀書雜志》志四之十,第817頁。

[63] 蔡琪本《漢書》卷八十七下,第十三葉上。

[64] [清]王念孫《讀書雜志》志四之十三,第937頁。

[65] 蔡琪本《漢書》卷九十,第三十四葉下。

[66] [清]王念孫《讀書雜志》志四之十四,第954頁。

[67] [清]王先謙《漢書補注》卷四十四,第3535頁;卷四十三,第3498頁;卷五十二,第3881頁;卷五十四,第3969頁;卷五十九,第4242頁。

[68] 用語上,包含“流俗書本”,以及“今書本作某,為流俗所改”云云兩大類。

[69] 蔡琪本《漢書》卷三十二,第六葉上。

[70] [日]瀧川資言《史記會注考證》,卷八九,第一二頁。

[71] [清]王先謙《漢書補注》,卷三一,第3141頁。

[72] 白鷺洲書院本《漢書》卷五十七上,第七葉下。

[73] [清]王先謙:《漢書補注》,卷五十七,第4070頁。

[74] 今案:今本《史記》緣裴駰、司馬貞等注得存,其中裴駰是南朝宋人,司馬貞是吳人,均是南朝人,故其文本南方因素頗高;而《文選》為南朝梁昭明太子蕭統所編,固亦是江南文本。江南本《漢書》在傳讀時,容與此二書相關部分面貌近同。

[75] 蔡琪本《漢書》卷一下,第三十二葉上。

[76] [日]瀧川資言:《史記會注考證》,卷八,第84頁。

[77] 此例王念孫《讀書雜志》已詳為論證之,其與江南姚察本之關係,可參拙作《韋昭漢書音義之傳習與接受考略——兼論中古漢書南北注本的分野與遞變》,《文學遺產》2022年7月,第4期,第82頁。

[78] 蔡琪本《漢書》卷三十三,第三葉上;[日]瀧川資言《史記會注考證》卷九四,第二頁

[79] 蔡琪本《漢書》卷三十一,第四十一葉上。

[80] [日]瀧川資言《史記會注考證》,卷六,第六頁。

[81] [漢]鄭玄注、[唐]孔穎達疏《毛詩注疏》卷十三之一,第二十頁下;[晉]杜預注、[唐]孔穎達疏《春秋左傳注疏》卷二十二,第二十二頁上。

[82] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷一二〇,第一五頁;卷一一〇,第三三頁;[清]王先謙《漢書補注》卷五十,第3781頁;卷九十四上,第5628頁。

[83] 蔡琪本《漢書》卷三十一,第四十一葉上。

[84] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷六,第九五頁。

[85] [清]孫詒讓《周禮正義》卷五十九,中華書局,1987年,第2463頁。

[86] [漢]何休注、[唐]徐彥疏《春秋公羊傳注疏》卷十五,藝文印書館2007年影印嘉慶二十年南昌府學本,第十二頁下;[清]王先謙《漢書補注》卷七十一,第4751頁。

[87] [日]水澤利忠《史記會注考證校補》卷六,廣文書局,1972年,第539頁。

[88] [唐]顏師古撰、嚴旭疏證《匡謬正俗疏證》卷五,第183頁。

[89] 白鷺洲書院本《漢書》卷四十五,第十四葉上。

[90] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷一一八,第三〇頁。

[91] 蔡琪本《漢書》卷八十七上,第廿三葉上。

[92] 蔡琪本《漢書》卷八十七下,第十二葉上。

[93] 蔡琪本《漢書》卷二十三,第四葉上。

[94] [唐]顏師古撰,嚴旭疏證《匡謬正俗疏證》卷五,第217頁。

[95] [唐]呂延濟《明州本六臣注文選》卷一,第五頁上。

[96] [唐]顏師古撰,嚴旭疏證《匡謬正俗疏證》卷五,第217頁。

[97] [唐]顏師古撰,嚴旭疏證:《匡謬正俗疏證》,卷五,第219頁。

[98] [清]王念孫《廣雅疏證》卷六上,第四十五頁。

[99] 蔡琪本《漢書》卷二,第四葉上。

[100] [漢]荀悅《前漢紀》卷五,華正書局,1974年,第二頁上。

[101] 蔡琪本《漢書》卷三,第五葉上。

[102] 《漢書》異本又有關涉《史記》、荀《紀》,形成三書關聯的情況。如《高后紀》:“奴為將而棄軍,呂氏今無處矣。”顏《注》:“師古曰:言見誅滅,無處所也;'處’字或作'類’,言無種類也。”(卷三,第八葉上)各本同異如下表四十九:

此為顏氏認為的兩通之字,故竝存之,荀悅《漢紀》即作“呂氏今無類矣”,此東漢時已有兩本。又按,《史記·呂后本紀》載呂氏滅後,諸大臣議立繼任者,曰:“今皆以夷滅諸呂,而置所立,即長用事,吾屬無類矣。不如視諸王最賢者立之。”張守節《正義》曰:“言少帝年少,即長用事,誅害吾輩、羣屬無種類。”(《史記會注考證》卷九,第三四頁)此處大臣云少帝之誅害吾輩,一如此《紀》呂𡡓謂漢臣之誅殺諸呂,語意雷同,蓋習讀《史》《漢》者亦代入本文形成異本也。

[103] 蔡琪本《漢書》卷二十,第十二葉上。

[104] 蔡琪本《漢書》卷二十五,第四十葉上。

[105] 蔡琪本《漢書》卷六十九,第廿一葉上。

[106] 蔡琪本《漢書》卷一,第十三葉下。

[107] [清]王念孫《廣雅疏證》卷一下,第三頁下。

[108] 蔡琪本《漢書》卷十,第二葉上。

[109] 蔡琪本《漢書》卷五十一,第廿六葉上。

[110] [清]王先謙《漢書補注》,卷五十一,第3819—3820頁。

[111] 顏師古指認的《史記》、《文選》“流俗書本”之例共13例,其中確實為誤本譌字者僅3例,佔23%。由此愈加可知顏師古對外部典籍,尤其是江南文本之輕蔑態度也。

[112] [清]趙翼著、王樹民校證《廿二史劄記校證》卷二十,中華書局,1984年,第441頁。

[113] [清]劉知幾著、浦起龍釋《史通通釋》卷十二,下冊,第339頁。

[114] 虞師萬里《兩漢經師傳授文本尋蹤——由鄭玄周禮注引起的思考》,《文史》2018年第4輯,第66頁。引文中加粗之字為筆者所標。

[115] [南朝宋]范曄《後漢書》卷七十八,中華書局,1965年,第9冊,第2533頁。

[116] [北齊]顏之推著、王利器注《顏氏家訓集解》卷七,第574—575頁。

[117] [唐]陸德明《經典釋文》卷首,上海古籍出版社,2013年影印中國國家圖書館藏宋刻元修本,第五頁上。

[118] 關於六朝經籍文本南北與正俗的研析,詳可參張良:《南北二分與正俗有別——禮記正義讎校諸本蠡測》,《唐研究》第二十四卷,北京大學出版社,2019年3月,第267—299頁。

[119] 《史》、《漢》異文,少有論及者。王念孫《史記雜志》之末有“索隱本異文”條,謂馬、班之書原皆多古字,而今《史記》因中古字在版刻中均為淺人所改,而《漢書》中古字殆因顏《注》每與注中列舉古今文字異同而得保存,實開二書文字校讎之先聲(《讀書雜志》志三之六,第四十—四十二頁);而胡樸安曾撰《史記漢書用字考證》(《國學週刊》1923年至1924年,第23期至第77期,連載未完,僅至《陳勝項籍傳》)系列文章,在傳統語言學層面比較、論析《史》、《漢》用字異同,可足參考。

[120] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷首,第四頁。

[121] [南朝梁]沈約《宋書》卷五十五,中華書局,1974年,第五冊,第1547—1549頁。

[122] [日]瀧川資言《史記會注考證》卷首,第一頁。

[123] [清]王先謙《漢書補注》卷首,第二—三頁。

【作者簡介】

陸駿元,上海交通大學文學博士,現為浙江大學文學院博士後。研究領域為《史》《漢》研究、《左傳》注疏學、清代學術史。相关链接:

陸駿元丨上海圖書館藏沈欽韓《漢書》校讀本研究——兼論其遞抄本之流傳

陸駿元丨惠氏家藏《前漢書》批校考

陸駿元丨清代《漢書》研究的趨向——對顏師古《注》定位的反思陸駿元丨“《漢書》學者”與其授讀——六朝《漢書》異文與歷史文本研探(上)

“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

- 0000

- 0000

- 0000