庄子启示录055:不能齐万物就放不下也不自在

导读庄子笔下只有一只脚的王骀,不怎么讲话,也不发表议论,结果追随他学习的人居然和孔子一样多,这是为什么?为什么说一个人要想真正实现心灵自在,必须首先能够看破万物完全相同的内在本质,并在此基础上停止对外物的攀援?我们到底是为什么烦恼不断?

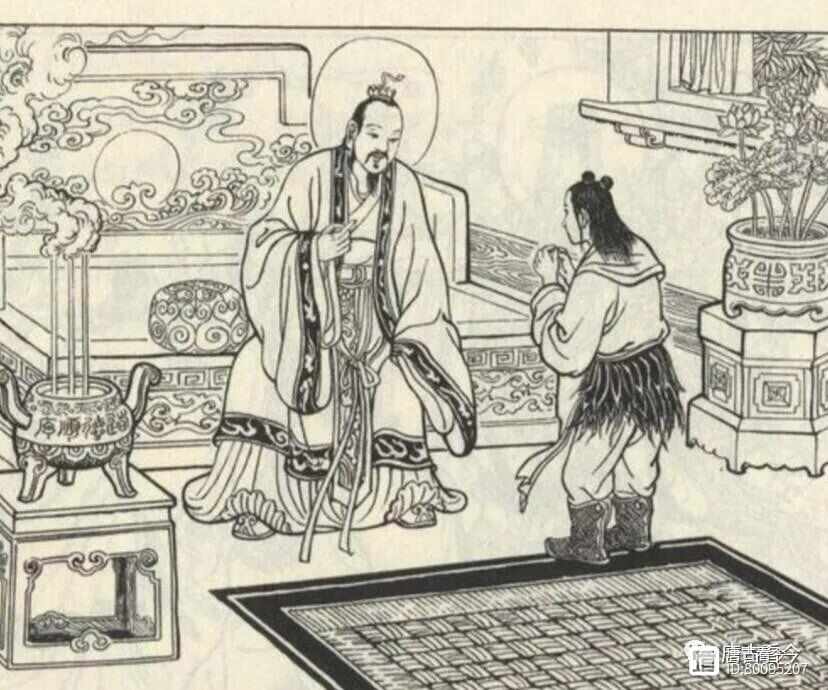

想收听上面音频,请点击上面黑色小三角从今天开始,我们一起精读《庄子·德充符》篇,先读第一个寓言故事。01鲁有兀者王骀,从之游者与仲尼相若。常季问于仲尼曰:“王骀,兀者也,从之游者与夫子中分鲁。立不教,坐不议。虚而往,实而归。固有不言之教,无形而心成者邪?是何人也?”仲尼曰:“夫子,圣人也,丘也直后而未往耳!丘将以为师,而况不若丘者乎!奚假鲁国,丘将引天下而与从之。”02鲁国有一个被砍掉了一只脚的人,名字叫做王骀。追随他,向他学习的人和孔子的弟子数量一样多。常季去问孔子:"王骀是一个被砍掉一只脚的人,跟随他一起游学的人和追随先生您的人,在鲁国各占了一半。他站立的时候不对人施加什么教诲;坐着的时候呢,也不会发表什么议论。跟随他学习的人,去的时候头脑空空的,回来的时候都感觉到很充实,都是满载而归。难道真的有根本不需要语言的教化吗?根本不需要形迹,完全凭心智去潜移默化地成就他人吗?这是一个什么样的人呢?”孔子说到:“这位先生应该是一位大圣人呐!我也是落在了众人的后面,还没有来得及去向他求教。我准备去拜他为师,更何况那些还不如我的人呢?哪能只是停留于鲁国呀,我将会引导全天下的人都去跟随他学习。”03常季曰:“彼兀者也,而王先生,其与庸亦远矣。若然者,其用心也,独若之何?”仲尼曰:“死生亦大矣,而不得与之变;虽天地覆坠,亦将不与之遗;审乎无假而不与物迁,命物之化而守其宗也。”常季又问孔子:“他是被砍掉了一只脚的人,却能够超越先生您,那他和普通人比较起来差距肯定是更大了。如果真的是这样,他心智活动的独特之处又是怎样的呢?”孔子说道:“生死对人而言已经算是极大的事情,可是根本无法影响到他的心境,不会随其变化而变化,就算是天翻地覆、天塌地陷,他也不会随之一起遗落与毁灭。他的心对外物没有任何攀缘,处于一种根本不受外物影响的无所待的境界。能够完全顺应万物自然变化,并且能够掌握和坚守万变之中不变的那个根本的枢纽。”04常季曰:“何谓也?”仲尼曰:“自其异者视之,肝胆楚越也;自其同者视之,万物皆一也。夫若然者,且不知耳目之所宜,而游心乎德之和。物视其所一而不见其所丧,视丧其足犹遗土也。”常季又问到:“这又是什么意思呢?”孔子说:“如果是从事物之间的差异性角度去看,人体内的肝脏和胆的差距,就好像是楚国与越国之间距离那么大。可是如果从事物之间的相同之处的角度去看,万物本质上则是一样的,没有差别的。像他这样的人,根本就不在意外在的声色是不是悦耳,是不是悦目,而是让自己的心神悠然地遨游于平静、和谐、与道合一的至德境界。因为万物在他看来本质上是一样的,没有差别的,所以他好像根本就没有感觉自己身上缺了什么。看待自己被砍掉的那只脚,就好像随手扔掉的一把土一样。05这则寓言我们今天就先读到这里,虽然整个故事还没有完全读完,但是我们可以思考几个问题。首先这个故事是假的,是庄子编的,但是这其中的道理却是真的。这个预言故事的主角是孔子,但本质上还是庄子借孔子说事,借孔子的嘴巴说自己想说的话。现实中可能根本就没有王骀和常季这么两个人,但是故事的情节,我们在今天的社会中,似乎也能够找到相类似的人。有一个人不仅被切掉了一只脚,而且是两条腿都切掉了,但他不仅能够正常地生活,还能够正常到去开车、游泳、潜水,甚至是去跳伞,而且他已经攀登过近100座山峰。他就是山东的一位无腿勇士,名字叫做陈州。庄子故事中的王骀可能是假的,但是现实中的这位陈州却是真的。一个我们认为身体有残缺的非正常人,很有可能比我们自认为正常的人活得更正常。06我们绝大多数普通人都无法接受身体上的残缺,忍受不了别人异样的眼光。我们今天这个时代的真实人物陈州,是少数战胜了自卑心理的强者。而庄子描述的这位王骀不仅是战胜了自卑,而且做到了泯灭任何分别,做到了佛陀在《金刚经》中讲的“无我相,无人相,无众生相,无寿者相”的境界。不仅不在乎,甚至连自己和别人的不同,身体上的残缺好像根本就没有意识到。庄子那个时代,佛教还没有传到中国,但我们读了庄子的描述,分明感觉这个王骀已经达到了“如如不动”的成佛境界,已经完全做到“应无所住而生其心”了。是一位大彻大悟,能够在看破放下基础上实现精神上的大自在的人。07那我们还要再追问:作为一个身体有残缺的人,精神上却能够做到很自在。那我们绝大多数人身体很健全,为什么会精神焦虑呢?为什么会活成风箱里的老鼠呢?为什么每天十五个水桶打水,七上八下呢?首先,我们应该明白那个他描述的王邰的境界,本质上就是庄子本人的精神境界。庄子笔下的孔子说,王骀是个圣人,自己也想拜他为师。这虽然是编的,但如果孔子真的碰到这样一个人,他肯定也会虚心地向对方求教。只要我们知道了孔子当年怎么样虚心地向老子请教,怎么样高度地赞美老子,我们就会理解和相信这一点。如果孔子真的碰到这样一个人,他一定会像庄子讲的那样虚心向对方请教,拜对方为师。08其次,我们必须知道,别说我们这种智慧没有开的普通凡夫,就是如孔子、孟子那么样的大圣人,也不一定完全能够去掉自己的分别心、好恶心和取舍心。最起码他还放不下天下苍生吧,还想拼全力去改变世道吧。虽然他们已经能够放下自我,但仍然还是有分别的、有执着的。而庄子描述的这位王骀则完全泯灭了自我内在的分别心、好恶心、取舍心,是真正意义上的彻底看破、彻底放下,真正实现了心灵上的大自在。至于我们为什么会烦恼、会焦虑、会不自在呢?那是我们睁大了双眼,在拼命的分别和攀缘外物。眼睛要看好看的,耳朵要听好听的,自己的一颗心完全被外在的声色给带走了,给缠住了。无时无刻不在得与失之间、荣与辱之间、爱与恨之间、生与死之间挣扎,没有片刻的安宁,哪里可能有自在可言呢?09我们还是借用佛家心经中的话来分析吧。王骀之所以能够观自在,是因为他照见了五蕴皆空,明白了“色即是空,空即是色”的本质,洞察了“色空不二,无生无灭,无得无失”的事实,所以做到了心无挂碍,无有恐怖。至于我们嘛,心里不自在,那肯定是有牵挂。而这种牵挂产生的原因,就是分别、取舍和好恶。而分别心之所以还会在,是因为我们还没有照见五蕴皆空,没有洞察“不生不灭,不垢不净,不增不减”的究竟真相。也就是说,我们想要自在,先要放下,而真放下的前提是能够看破。庄子花了很多笔墨讲齐物的思想,就是要告诉我们要齐物,要去分别,这样才能够看破放下,才能够做到佛陀讲的“应无所住而生其心”,才能够实现一开始庄子讲的逍遥二字。10我们最好把目光从外在收回到生命的内在,一点一点去掉自己的分别心吧。早上起床照照镜子,提醒自己今天不要分别。晚上上床睡觉前再反省一下,一天当中有没有分别。如果我们每天这样时时勤拂拭,功夫到家了,有一天我们也可能会突然间大彻大悟,也能够照见五蕴皆空,也能够成为观自在的大菩萨。点击下面#庄子可以阅读收听全部庄子启示录内容

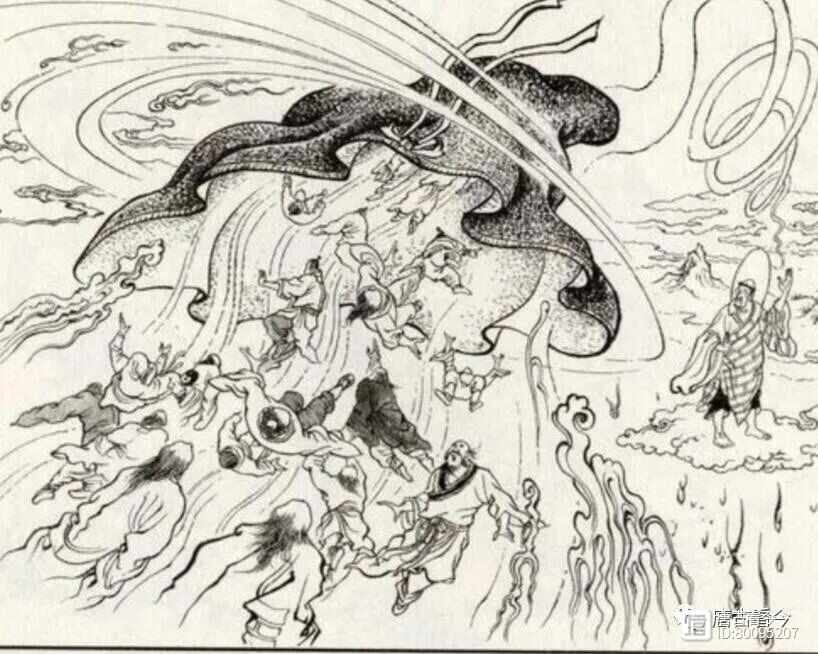

- 0000