寻淮洲与粟裕之十

(十)

由于事起仓促,军团部之前又无撤离的准备(计划),刘畴西等需要留在钟鼓山指挥部队撤退,其时位于山下军团部的方志敏只好强忍着痔疮的痛疼,在警卫员的搀扶下拄着一根拐棍,一步一瘸地赶往距离战场五华里外的小李村动员撤离。

前门上敦村红十军团部遗址。(图片取自网络)

由于前方作战失利,部队还要掩护撤离,一时间抽不出部队。依据史料记载,其时已先期抵达此处的,除了军团部卫生部门及伤病员等之外,还有提前撤下来弹药已耗光的机炮营所部以及匆忙被送到包扎所的刘英、乐少华等。作战部队只有先前留下担任警卫任务的一个步兵连,方志敏就是以这个连为先头组织撤离的。

实事求是地说,方志敏虽然后来被誉为无产阶级军事家,但他并不擅长行军布阵及指挥作战。所以具体指挥先头部队撤离的,只能是伤还未愈的粟裕——据时任军团担架连排长的宣金堂回忆:“此时负伤的还有乐少华、粟裕、刘英等军团领导,粟、刘各伤了一只手,我们担架队就是负责抬他们随部队行军。”(注1)

这里需要指出的是,粟裕并非是在此战中负的伤——这在《粟裕年谱》中有明确记载:“9月30日 进入皖赣边界地区,先后进行查湾、道口、鸦桥、黎痕等战斗,打退尾追堵截之敌。在战斗中右臂负伤,弹头到1950年才取出。”(注2)毋庸置疑,倘若粟裕参与了谭家桥作战指挥,身为军团参谋长的他至少应该留在临时指挥所,协助军团长刘畴西组织部队的撤离,而不是先行来到担架连与负伤的乐少华、刘英一起撤离!

对这段历史稍有研究的大都知晓,有关红十军团头几天的撤离几无记载,只是含混地记叙为分三路撤离谭家桥:“由于撤退的仓促,红军分成了3路,第一路300余人经旌德县西乡三溪辗转太平县泾县之间秘密向柯村行动,第二路400余人经休宁兰田、黟县美溪一带向柯村进发。主力部队则经旌德庙首向泾县行动。”(注3)但根据笔者考证,这个说法并不准确,或言不够完整。请参阅下图:

此图(局部)截自《红军抗日先遣队经过要图(三)》(取自网络)

依据上图及相关史料记载可知晓,14日当晚,红十军团以一部在文雅街、吴东桥通往西谭的麻川河东岸一带高山警戒,大部队连夜经留杯荡附近的雀岭向北,途经旌德县的庙首、下洋,撤至谭家桥以北不到五十华里的孙村(镇)。“15日,部队原打算在孙村休整一下,但敌补充一旅跟追至下洋附近,遂未作停留,经三溪、观音桥趁夜色掩护到达泾县的茂林、潘村等地。”(注4)

依据相关史料记载,其时担任后卫掩护任务的,一直为红十九师所部。从相关回忆可知,身负重伤的寻淮洲并未被送到军团医护所诊疗,而是一直随同红十九师一起转移。据说在连夜东撤的途中,由于夜暗及道路难行,寻淮洲两次从担架上摔了下来!第一次摔下因痛疼醒来时,寻淮洲就预感到自己已经不行了,便告诉身边护送同志说不要再抬着他走了,话音未落就再次昏迷过去。第二次摔下刚被抬回到担架上,寻淮洲又一次醒过来挣扎着自己滚下担架,再次要求不要再抬他走了!并告诉身边的同志,他死后要像对待普通战士那样,将衣服脱下留给其他同志。

1934年12月16日夜间,红十九师行进到距离茂林镇不远处的福官墩附近时,因无法得到及时有效的治疗加上一路颠簸失血过多,年仅二十二岁的红军著名将领寻淮洲的心脏终于停止了跳动!令人叹息的是,如果寻淮洲的伤势能得到及时治疗,很可能不至于牺牲!但因谭家桥战斗失利,不要说治疗,连安心静养都无法做到!由于军情紧迫,寻淮洲的遗体被警卫人员,草草安葬在潘村附近蚂蚁山的约事岗。

对于寻淮洲的牺牲,方志敏在其《我从事革命斗争的略述》中说:“十九师师长寻淮洲同志,因伤重牺牲了!他是红军中一个很好的指挥员,他指挥七军团,在两年间,打了许多有名的胜仗,缴获敌枪六千余支,轻重机枪三百余架,并缴获到大炮几十门。他还只有二十四岁,很细心学习军事,曾负伤五次,这次打伤了小肚,又因担架颠簸牺牲了!当然是红军中一个重大损失!”(注5)

17日,红十军团西进至新丰。原本打算继续向北挺进,但因遭到国民党保安部队的阻拦,只好于18日,进至西(偏南)面的所村。此时,国民党军已根据红十军团的行进路线,已大致判断出红军可能的行进方向,迅速组织部队进行围追堵截。鉴于已无法北上,红十军团只能再次改变行进路线,决定经七都南下至群山环绕的柯村乡。

19日一大早,行进在前面的部队绕过七都镇,拐进了通往柯村的山路。可能是出发的晚,红十军团本队上午九时许在青阳银村附近,遭遇向七都出动的敌十一路军独立旅的先头团!“本可一举而消灭其全部,由于军团长刘畴西同志加油式的用兵(先用一营,打不过再用一营),结果,不但未能将敌人迅速消灭,反而遭受诸多不应有的损失,以致影响战士们的不满和士气的降低。此时引起了许多负伤的干部从担架上跳下来,要求率领战士们一同奋勇杀敌之举动。但由于主要责任者没有作战的决心,终于自动退出战斗。”(注6)

根据相关著述文章记叙,当晚刘畴西到来后,方志敏立即召开紧急会议——这是谭家桥战斗失利后,红十军团召开的第一次会议,即史称的“柯村会议”。此次会议,做出的决定大致有这样几项:一是将原下辖的第十九和第二十两个师,重(扩)编为三个师。二是对谭家桥战斗进行简要总结。三是决定由聂洪钧接任皖南特委书记,原书记李杰改任副书记。四是将随队的五百多名重伤员,安置在当地老百姓家休养。五是将军团侦察营及教导营等留在皖南,配合当地武装坚持革命斗争。

大概是因此后不久的怀玉山失败等原因造成有关红十军团档案资料等的基本遗失,加之汤口会师后的整编过于匆忙以及对红十军的历史缺乏必要的了解,以至于不少关于红十军团的文章著述——甚至就连刘英等军团领导都以为,红十军团成立之初就下辖三个建制师。因此在这里,有必要在澄清一下。

按照中央军委11月4日下达的“关于组建十军团和闽浙赣省及其隶属关系的决定”的电令:“A、……,七十两军团应即合编为十军团。七军团编为十九师,暂辖两个团;十军团编为廿师,辖三个团,军团部兼廿师师部。十军团长以刘畴西担任,乐少华任政委,寻淮洲任十九师师长,聂洪钧任政委,刘、乐并兼廿师师长、政委。”(注7)实际上红十九师得到五百人的补充后,总兵力恢复到四千余人,故还是维持三个团的建制。但由于时间紧迫等原因,红十军整编成红二十师的工作并未立刻进行。

依据明确的史料记载,其时红十军下辖第二十八、第二十九和第三十等三个师。刘畴西与方志敏率红十军前往汤口与红十九师会合时,决定将红三十师与军区独立团合并组成新红三十师,留在根据地内坚持斗争。12月10日傍晚两支部队在汤口会师后,刘畴西等忙于组建军团政治部等,故只是草草将红二十八和红二十九师缩编为团。

谭家桥战斗红二十师的两个团损失惨重,尤其是原红二十九师——即黄英特为团长的那个团。加上撤退的过于仓促,在谭家桥以北负责兜底的那个营以及部分警戒部队,都未得到通知。此外,还有少部分原有反革命嫌疑分子,“此时悲哀地认为红军是彻底地失败了,于是不顾红军纪律使劲地摇起用白衬衫或白土布做成的小白旗标识投降。”(注8)因此刘畴西等决定,将原第二(即红二十九师)团残部与红十九师第三(五十七)团合编为红二十一师,这样既可壮大声势亦有利于作战与指挥。

这在聂洪钧于1935年2月5日所写的《关于红十军团及皖南特委工作情况给中央报告》中亦有明确记载:“经过这次斗争后,二十师、十九师即改编为三个足营(十九师自更充足一点)制的名义师,即十九、二十、二十一的三个师,直属军团指挥,……。”(注9)三个师的师长分别为:“军政委员会任命王如痴为第19师师长,胡天桃为第21师师长,刘畴西仍然兼任第20师师长。”(注10)每个师只有约两千人——相当于一个大团,更要命的是由于连吃败仗,全军士气低迷!

至于“柯村会议”做出的有关谭家桥之战的总结,亦未见明确的文献史料,依据刘英在其回忆中明确地指出“特别是没有抓紧[总结]谭家桥战斗的经验与教训”(注11)推断,方志敏在其《我从事革命斗争的略述》的有关回忆应该就是。

对于谭家桥战斗的胜负,方志敏的看法是:“我们会合后在皖南打的第一仗,就是谭家桥之战。这一仗关系重大,差不多是我们能不能在皖南站脚。两方的兵力,我方为九个营,敌方为十个营,为俞济时所指挥。经过八个小时的激战,结果我们掩护退却。”“因此,这仗没有解决战斗任务,虽然只损失二十余枝枪,但人员伤亡三百余人,尤其是干部伤亡过多。十九师师长寻淮洲同志,因伤重牺牲了!”(注12)不难体会,这“没有解决战斗任务”的定性,显然不认为谭家桥一战是败仗!

至于“没有解决战斗任务”的主要原因,方志敏的回忆是:“主要原因是战术上的缺点:第一、地形的选择不好,敌人占据马路,是居高临下,我们向敌人冲锋,等于仰攻;第二、牵制队与突击队没有适当的配备。我们没有集中主要力量,由右手矮山头打到马路上去。第三、十九师是以有用之兵,而用于无用之地,钻入一个陡峻的山峡里,陷住不能用出来。十九师的指挥员没有十分尊重军团指挥员的意志,凭着自己的意志去作战,形成战斗之未能完全一致。”(注13)

不难看出,第一、二两条说的是部署和指挥上的错误,当然可以算作是“战术上的缺点”。但这第三条,不仅有八十二字(包括标点符号在内)之多——比前两条的总数(七十三字)还多,更重要的是将“形成战斗之未能完全一致”的责任,归结为“十九师的指挥员没有十分尊重军团指挥员的意志,凭着自己的意志去作战”——所以,无论如何也无法算作是“战术上的缺点”!

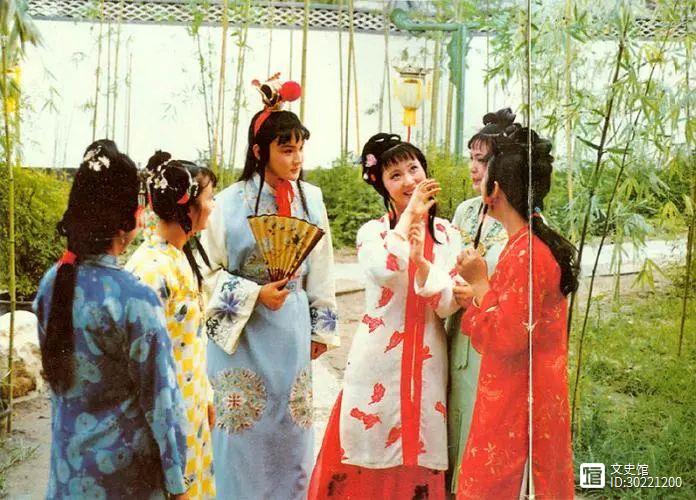

根据时任军团部护士的老红军程美兴回忆,寻淮洲牺牲前就曾对此战的可能做出的结论感到担忧:“上面报告,师长负伤了。……这样把师长寻淮洲抬下来……抬下来包扎,……,都是我亲手搞的。……他自己开始很清楚,很清醒。他说小鬼呀,我会不会死哟!不死的话这场战斗可以跟中央讲清楚,我死了的话就讲不清楚了。”(注14)

寻淮洲感到担忧的,是红十九师主力在刘英率部援助下奋力从“一个陡峻的山峡”中杀出来之后,没有按照军团的命令立刻抽身前去支援红二十师,而是一气将敌李天霞部驱赶回了石门峡口西侧形成的对峙!由于红十九师主力占据了石门峡南口之东侧山岗,阻住了敌军位于乌泥关那个团(敌刘保定部)前来增援的道路!由此可见,寻淮洲没有执行军团部的命令不仅事出有因,而且避免了红十军团的大败!

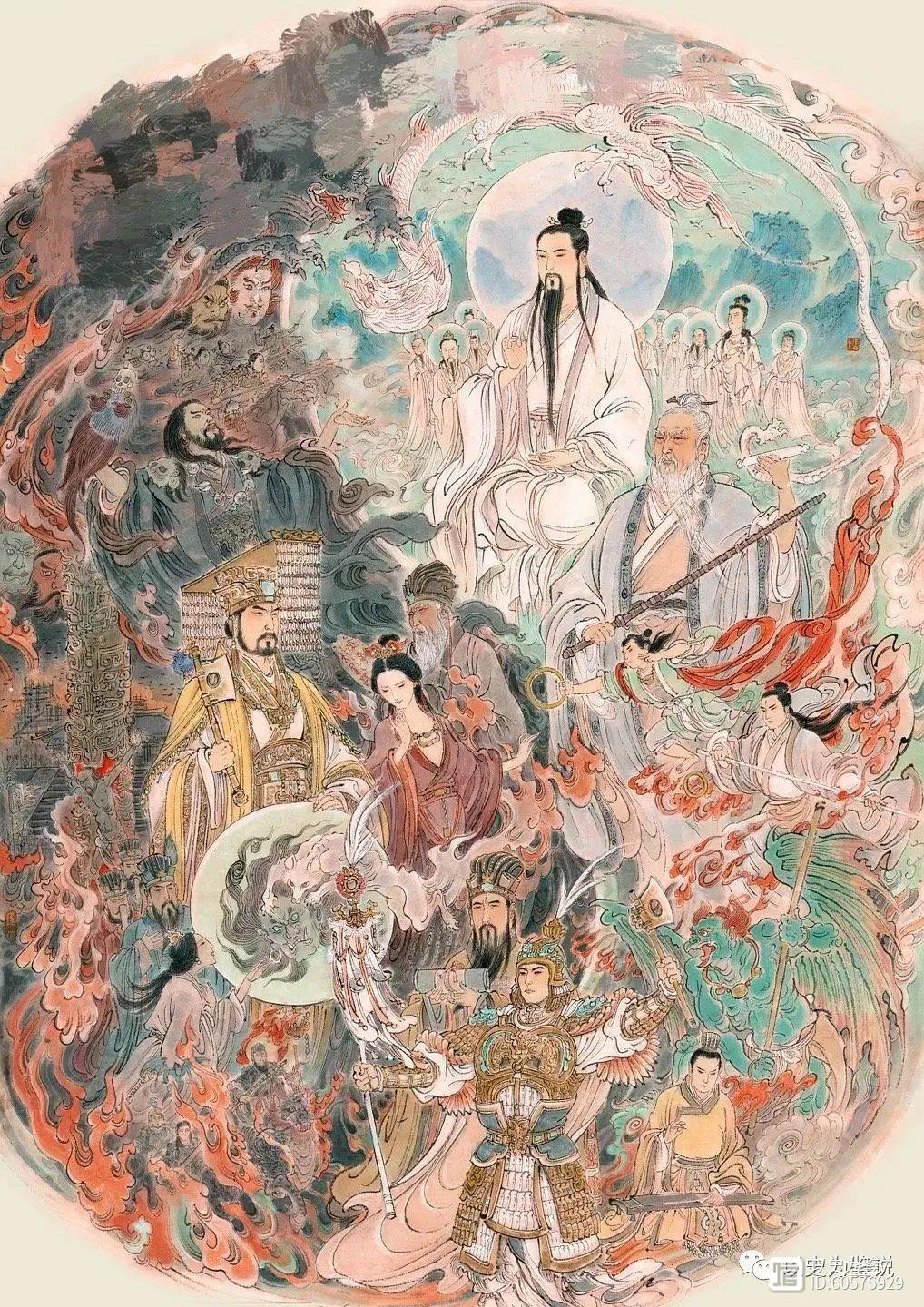

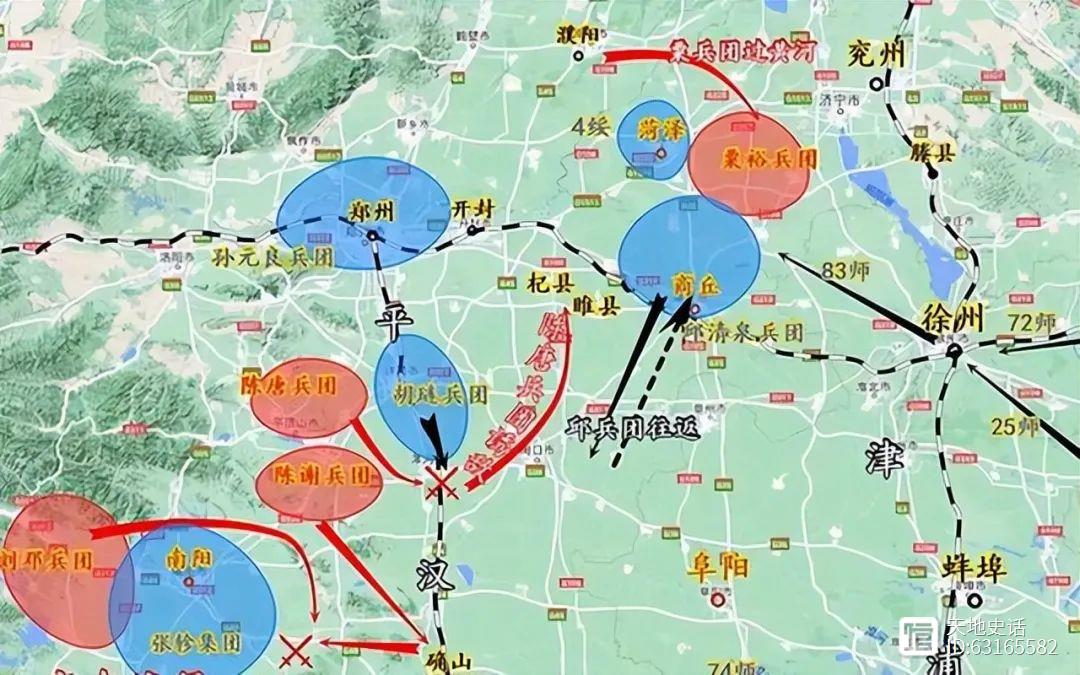

可出乎寻淮洲意料的是,“柯村会议”总结的第三条,居然将红十九师前后两个作战行动连在一起评述,这就极易使不明就里的人产生这样一种错觉:红十九师之前按照军团的部署向乌泥关迂回包抄“钻入一个陡峻的山峡里,陷住不能用出来”,也成了“没有十分尊重军团指挥员的意志,凭着自己的意志去作战”,并因而“形成战斗之未能完全一致”的后果!这显然与历史真实严重相符!请参阅下图:

此图略有瑕疵:其时敌二团一营位于谭家桥以北——“红十军团等待补充第一旅的前卫团的一个营通过了谭家桥,……。”(注15)浙保陈营位于图中“2团1营”处,其余基本正确。图片剪截自“中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆_安徽文明网_中共安徽省委宣传部,网址:

http://ah.wenming.cn/agzyjyjd/201501/t20150106_2386782.shtml”。

上面这张《谭家桥战斗态势图》,基本将红十九师主力(两个团)参与此战的行动轨迹,标识的一清二楚:红十九师主力之所以“钻入一个陡峻的山峡”,是执行军团部下达的向乌泥关迂回包抄任务——这在刘英的回忆中有明确的佐证:“十九师埋伏于左侧翼第一线,主要任务是:正面廿师或廿一师打响后,十九师应以全力截断敌人的归路;另方面如敌向太平县溃退时,十九师应以主力尾追该敌。”(注16)

之后红十九师主力被“陷住不能用出来”,则是在向乌泥关迂回途中(外毛塔处)接到返回支援的新命令,被敌向东穿插部队发现后堵在峡谷里所致!从峡谷杀出后逼退敌李天霞部虽勉强可说成“凭着自己的意志去作战”,但并非不想执行军团部的命令而是不得已而为之——试问,如果不将敌军打回去,之后红十军团如何能全身而退!?

令人遗憾的,寻淮洲的伤势远比刘英要重得多——刘英只是手臂负伤,寻淮洲腹部连中三枪、肠子都被打出来了!寻淮洲几度昏厥却坚持不下火线,咬牙指挥红十九师将敌军逼退并掩护军团撤出战斗,直到最后牺牲都未去军团诊疗所,却换来了“没有十分尊重军团指挥员的意志,凭着自己的意志去作战,形成战斗之未能完全一致”的结论!更为可悲的是,有些不负责任的后人据此仅凭自己的主观臆测,竟然编造出寻淮洲“不听军团号令”先是擅自发起进攻以及后又“独打一方”的不实之词!将谭家桥一战未能取胜的责任,几乎一股脑儿全推到寻淮洲身上!

那么,是否存在寻淮洲“不听军团号令”、“独打一方”的可能呢?答案是否定的!因为若无政委的同意,连部队都调不动,遑论“不听军团号令”、“独打一方”呢?!更何况其时师部的政治保卫队,就掌握在政委手里——这在刘英的回忆里有明确记载:“乐同志因愤主要干部负伤过多,竟带保卫队一排人向敌反攻而胸负伤。”(注17)至于政治保卫队的职责是什么,无须笔者在此赘述。

那是否存在政委与寻淮洲“同流合污”呢?答案同样是否定的。时任红十九师政委的聂洪钧系1925年加入中共的老党员,此前任闽浙赣省委组织部部长以及红十军政委、闽浙赣军区政治部主任、政委等职。聂洪钧有留俄(苏)的背景,不仅“左”倾中央信得过而且也比较“左”——了解陕北“肃反”历史的大都知晓。而且之前与寻淮洲没有任何交集,至于为何要派他到红十九师担任政委,只要不是傻子自然心知肚明

时任红十九师政委聂洪钧(军团军政委员会成员),在他于1935年2月5日上报的《关于红十军团及皖南特委工作情况给中央的报告》中,对谭家桥战斗是这样评价的:“这次的失利自然有各方面的原因,最主要的还是战术上的缺点过多,指挥者的犹豫不决是决定此役失利的重要原因。他们有认为二十师无白区作战经验及作战情绪低落,这还是次要原因啊!”(注18)文中所言及的“决定此役失利的重要原因”的“指挥者”是谁不言自明,内中并无片言只语指责寻淮洲及红十九师。

另一位军政委员会委员刘英,在其1940年夏《北上抗日与坚持浙闽边区三年斗争的回忆》中,对谭家桥之战的评价:

“兹将此次战斗为何不能争取胜利及其主要原因特作如下概括:

1、轻敌观念:……,认为补充王旅是不经一击的部队,……,以致骄傲自满和轻敌,这是兵法上说的'骄兵必败’的教训。

2、动作不一致,尤其是不服从军团号令致遭敌各个击破,……。

3、当敌人业已占领主要阵地,且我主力已退出战斗,凭着几个干部一时的热情反突击,这不但不能解决战斗,同时使自身[遭受]损失是不应该的。……。

4、政治工作是革命军队的生命线,……。但先遣队自谭家桥战斗后,……,特别是没有抓紧[总结]谭家桥战斗的经验与教训,……,致使先遣队自谭家桥战斗后,士气一天天的低落,这将成为历史上的教训。

5、当时对于廿师与廿一师战斗力的估计是有不够的地方,特别是红十军野战经验差,经不起敌人的反冲锋和持久战斗(……),但在谭家桥战斗中,军团首长认为廿师廿一师比十九师战斗力强的估计是不合乎事实的。十九师不仅在中央苏区有长期的野战经验,而且它经过了北上抗日的长期锻炼,它那种英勇斗争的牺牲精神与刻苦耐劳的作风,不但值得学习而且应该发扬。”(注19)

这里需要特别指出的是,刘英回忆中的“2、动作不一致,尤其是不服从军团号令致遭敌各个击破”,指责的并非红十九师,而是红二十师所部——“此时我廿师及廿一师不听军团号令,……,廿师及廿一师由于野战经验太差,动作又不一致,而影响整个的战局,这一十分有把握消灭补充王旅的战斗,经形成对峙的战局。”(注20)

通过以上三人回忆的相互印证与比对,基本可知:聂洪钧与刘英的观点大致相同,战斗失利的主要责任应由“指挥者”承担,而红二十师则要负次要责任;而方志敏回忆中的说法是将战术错误归结于“指挥者”以及红二十师,但“形成战斗之未能完全一致”的错误,则归结于“十九师的指挥员没有十分尊重军团指挥员的意志,凭着自己的意志去作战”!两相比较,孰轻孰重,不难分辨。

笔者以为,方志敏回忆中的说法,应该源自谭家桥战斗“指挥者”!如此推断,当然是基于以下几个史实:

一是其时方志敏“痔疮大发,每天流很多脓血,不但不能走路或骑马,而且不能坐椅子,要坐总是半躺着坐,……。”(注21)所以他不可能进入钟鼓山临时指挥所,即使被抬到山临时指挥所也只能“半躺着坐”,也无法观察作战的全过程。

二是基于总结中的头一句——“我方为九个营”这一奇特说法,作为红十军的创建者即军团政委会主席的方志敏,当然不会不知道红十军团到底总共有多少兵力。仔细斟酌不难分辨,将参战部队说为“我方为九个营”,显然仅指参与第一线攻击部队——红二十师两个团六个营加红五十六团三个营,这大概只有“指挥者”能说出口。

三是结合结束战斗前方志敏就前往留杯荡后方进行动员的史实,方志敏肯定呆在山下军团部中。由于没有参与此战的实际指挥,自然也就不会知晓作战的整个过程,因此只能接受此战“指挥者”的看法和意见.

那么,方志敏是如何看待对军团长的军事指挥能力?

他在牺牲前所写的《我从事革命斗争的略述》一文中,对于五次(反围剿)战争未能取胜总结了四条,其中三条涉及到军事指挥:“二、我们差不多是等于没有建立谍报工作,不明了敌人行动的计划,眼睁睁的失去了许多胜利的机会。”“三、我们过于机械的执行中央革命军事委员会规定的战略,而不知灵活的将主力红军调动打击弱的敌人——如五五、五七、十二、浙江保安师。我们红十军打他们,是可以拿得住得胜的。(这与未建立很确实的谍报工作,有密切关系。)”“四、我们在战术上由许多缺点。每次战争,总因战术上的缺点,减少胜利的获得或甚至遭受损失。”(注22)

方志敏文中颇有微词指的是谁,不言自明。而对于谭家桥战斗的失利,时任红十九师特派员的张文碧多年后接受采访时,依然痛心疾首地回顾说:“本来寻淮洲打仗是一只老虎,厉害的很的,在东线一直打胜仗,一下把他搞成了师长,把人员电台都调到军团指挥部去了。”“这个仗要寻淮洲来打,绝不会是这个样子!”

截(屏)自电视文献纪录片《浩气长存》

那么,红十军团又是如何向军委和上级报告谭家桥战斗的?项英在1935年1月20日发给中革军委的电文中是这样描述的:“谭家桥之役因战术错误未解决战斗,寻因伤牺牲。”(注23)毋庸置疑,这个定性显然只能源自红十军团上报的电文,而且肯定也只能由军团长刘畴西亲手签发。战场抗命是杀头的大罪,如果此战因为寻淮洲和聂洪钧不听指挥而招致作战失败,岂有不上报之理!?

对于谭家桥一战,国民党军的战斗详报为:“与该匪恶战经日,反复冲击,卒将寻匪维洲击毙,匪阵因而动摇。我乃乘势猛袭,匪乃纷纷溃退,狼狈向文雅街东北方逃窜。当命各部乘胜跟追,至文雅街附近天已入暮,始令暂停追击。”(注24);“然悍匪(寻匪维洲)既除,匪众瓦解,故斯役不仅开我军战胜之端绪,实为方匪灭亡之先兆,……”(注25)并说:“毙其素称枭鸷之匪首寻维洲,此后匪众即失其重心,举措诸多失当,故我军得以取聚歼之效。而斯役不仅开我战胜之端绪,实为匪我存亡之关键。”(注26)

大约18日,王耀武部追击途中抓到几个红军逃兵得知寻淮洲伤重不治的消息后,立即上报并得到赏金伍仟元。其后“俞济时对我说,为了证明寻淮洲确在谭家桥阵亡,并宣传我们的战绩,必须找到他的尸首拍摄照片。”(注27)王耀武随即派其副官带领一个连,由途中抓到一个参与掩埋带路,前往茂林的蚂蚁山一带进行搜寻。找掩埋的地点后,将寻淮洲的遗体挖出并进行拍照——“尸尚未烂,上身无衣,当即照了相,以作宣传材料和作寻淮洲确被打死的证据。”(注28)晚年的王耀在其回忆中没有提到,将寻淮洲的头颅割下运到南昌行营邀功,并再次得到嘉奖和五千元赏金。

1935年1月31日,俞济时在杭州接受记者采访时大言不惭地说道:“寻匪淮州,湖南浏阳人,……其决心机变,不亚于彭德怀、林彪,尤长于游击战术。”(注29);“据投诚之伪卫生部医务主任胡云根、管理排长陈道南供:寻淮洲因冲锋受伤,运至茂林毙命,葬于茂林东南三里许之潘村山腰。……王耀武旅长以寻匪素称枭悍,请刘主席派员押同该胡云根等,赴茂林发掘,……”(注30)这两段话的言外之意,还是能够体会,那就是对寻淮洲恨之入骨!

1938年5月,新四军第一支队司令员陈毅率部东进抗日途经茂林,通过访问当地的老百姓,终于在茂林西边的荒山坡找到了寻淮州同志的荒冢。当夜,陈毅在烛光下用毛笔撰写墓志铭——《寻淮州同志略历》:

“寻淮洲同志,湖南浏阳人,农家子,……,由农民自卫军追随毛泽东同志,转入红军第四军,任战斗员排连营长之职,屡功晋升至红七军军团长。……。寻同志为红军青年将校,以游击战斗称著。……。民二十七年夏,新四军出发东线杀敌,道经茂林,为修治墓道立碑以示不忘,且为完成其遗志而奋斗。……,前线战局日益开展,全部胜利可期,中华民族独立解放之基础已奠,谨以此告慰寻同志。”(注31)

……

21日凌晨,第二路那四百多人终于赶到柯村,此时国民党军军已围了过来,方志敏等当即决定迅速转移。令人不可思议的是,打前卫的主要还是先前那部分人——只是做了少许调整而已,据涂振农回忆:“当时在前头的战斗部队只有一个连,两个机关枪连,以及一些零散的战斗兵,此外便是军团部的一些直属部队,如参谋处、卫生部、政治部、保卫局等工作部队以及全军伙食担子等,共有1000多人。这时,志敏同志、刘英、粟裕、少华及我均在一起,畴西、如痴则率大部在后面。”(注32)

红十军团离开柯村地界后,一路翻山越岭,向南面的黟县挺进。

注释:

注1:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,第357页。

注2:见《粟裕年谱》,中共江苏省委党史工作办公室编,当代中国出版社,2006.6,第29页。

注3:见郜建辉著《天殇 红色抗日先遣队殉难始末》,中国社会出版社,1995年10月第一版,第294页。

注4:见唐洪森著《红军北上抗日先遣队简史》,中央文献出版社,2002年5月第一版,第162页。

注5:见《方志敏文集》,第96页。

注6:见《刘英文集(挺进师政委)》,第255、256页。

注7:见《中国工农红军北上抗日先遣队》,中共党史出版社,1990版,第139页。

注8:见郜建辉著《天殇—红色抗日先遣队殉难始末》,中国社会出版社,1995年10月第一版,第290页。

注9:见《中国工农红军北上抗日先遣队》,中共党史出版社,1990版,第213页。

注10:见唐洪森著《红军北上抗日先遣队简史》,中央文献出版社,2002年5月第一版,第163页。

注11:见《刘英文集(挺进师政委)》,第255页。

注12:见《方志敏文集》,第95、96页。

注13:见《方志敏文集》,第96页。

注14:源自电视文献纪录片《浩气长存》第三集中的字幕片段,标点符号系笔者所加。

注15:见王耀武“阻截方志敏北上抗日先遣队战役的经过”一文,《024文史资料选集》,第194页。

注16:见《刘英文集(挺进师政委)》,第253页。

注17:见《刘英文集(挺进师政委)》,第254页。

注18:见《中国工农红军北上抗日先遣队》,中共党史出版社,1990版,第213页。

注19:见《刘英文集(挺进师政委)》,第254、255页。

注20:见《刘英文集(挺进师政委)》,第253、254页。

注21:见《方志敏文集》,第95页。

注22:见《方志敏文集》第94页

注23:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,146页。

注24:见《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 军事(四)》第589页。

注25、26:见《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 军事(四)》第590页。

注27:见《024文史资料选集》第197页。

注28:见《024文史资料选集》第198页。

注29:见王建民著《中国共产党史稿:第二篇·江西时期》,(香港)中文图书供应社,1974—1975年出版,第633页。

注30:同上,第634页。

注31:见林晖《重读陈毅撰写寻淮州同志墓志铭》一文。

注32:见《中国工农红军北上抗日先遣队》中共党史出版社,1990版,233页。

- 0000

- 0000