孙海桥丨甲戌本《石头记》刘铨福题跋真伪与顺序考

注:本文发表于《中国典籍与文化》2023年第2期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢孙海桥老师授权发布!

甲戌本《石头记》刘铨福题跋

真伪与顺序考

孙海桥

摘要:欧阳健认为甲戌本《石头记》与所附刘铨福、濮氏兄弟题跋皆为胡适先生伪作,并进一步质疑了甲戌本的真实性。刘铨福题跋中提及的“李伯盂郎中”,实为安徽宣城人李之郇,与翁同龢家族关系密切,笔者以李之郇的生平为切入点,结合大量材料进行考证,认为刘铨福题跋并非伪作,并推断了甲戌本《石头记》刘氏五条题跋可能的撰写顺序。关键词:甲戌本;刘铨福;胡适;李之郇甲戌本《石头记》原为清末北京大兴藏书家刘铨福所藏,残存十六回,刘氏撰题跋五条附于书后,该书于1927年机缘巧合之下被胡适所得,胡适为之撰《考证红楼梦的新材料》一文,极力推崇甲戌本《石头记》的价值。但以欧阳健为代表的部分学者,对甲戌本《石头记》及书后题跋的真伪采取质疑的态度。

笔者在研究中发现,刘铨福题跋中提到的“李伯盂郎中”的身份,是考证甲戌本题跋真伪的重要证据之一。故笔者不揣芜陋,对“李伯盂郎中”及甲戌本题跋的真伪与顺序这三个问题进行考证,不足之处,敬请方家指正。

一、李伯盂身份考

刘铨福题跋曰:“李伯盂郎中言,翁叔平殿撰有原本而无脂批,与此文不同。”既然李伯盂在翁同龢处得见别本《石头记》,故其必与翁同龢相识,方能知翁氏藏书情况。查《翁同龢日记》,李伯盂之名屡屡出现。如同治元年十一月,翁同龢之父翁心存卒,自十三日至十九日,“每日来襄事者,胡月樵、赵价人、胡铁庵、李伯盂、庞宝生、杨濒石也”[1]。翁心存去世,而李伯盂却可以去帮忙操办丧事,可见李伯盂与翁同龢交契深厚。考虑到古人称呼时常常以字相称,故李伯盂应当是字“伯盂”,但《翁同龢日记》却未记载其究竟为何名。

由于翁同龢一直无嗣,故立其次兄翁同爵之子翁曾翰为嗣子。凤凰出版社出版了《翁曾翰日记》,其记事时段为同治二年至光绪三年,虽然中间存在部分内容残缺,但为研究李伯盂的身份提供了一定的线索。因《翁同龢日记》自同治元年至十一年,几乎每年都有几条关于与李伯盂之间交往的记载,而此时间段内翁曾翰在京都任官,与翁同龢同居一处,李伯盂时常往来翁家,故翁曾翰亦应与李伯盂相识,其日记中也应记载了与李伯盂相关之事。

或是因翁曾翰手稿书写潦草,兼“盂”与“孟”字形相近,整理本《翁曾翰日记》屡次出现的李伯孟,实则是李伯盂。理由有二:首先,将整理本《翁曾翰日记》与《翁同龢日记》对看,翁氏父子所记载的同一个场合中,《翁同龢日记》作李伯盂,《翁曾翰日记》却作李伯孟。如同治二年五月十七日,奉翁心存入祀贤良祠,《翁同龢日记》曰:“黎明起,回横街,李伯盂、蔡乂臣皆到。”[2]整理本《翁曾翰日记》则曰;“卯正,执事齐集,请乂臣、伯孟来,同入城。”[3]再如同治三年正月初十,《翁同龢日记》曰:“李伯盂、赵价人、王荣洲、周雨亭德润先后来。”[4]整理本《翁曾翰日记》曰:“王荣翁、价人、伯孟来晤。”[5]其次,根据整理本《翁曾翰日记》的记载,“李伯孟”与翁同龢很熟悉,但是《翁同龢日记》从未出现过“李伯孟”。如整理本《翁曾翰日记》同治二年五月二十日记载:“今日严亲约恭铁臣、张吉人、李芝陔、胡铁庵、李伯孟、李仲远、丁芥帆来读画、围棋,自晨至夕,尽兴而散。”[6]据翁曾翰的描述,“李伯孟”应当与翁同龢非常熟悉,翁同龢才会邀请其来家读画、围棋,且能尽兴,但是《翁同龢日记》自始至终没有出现“李伯孟”此人。

以上材料皆可证整理本《翁曾翰日记》之失误,书中之李伯孟的确应为李伯盂[7]。根据整理本《翁曾翰日记》中关于李伯盂的线索进行追寻,参考其他资料,基本上能揭示李伯盂的身份。如翁曾翰同治二年七月二十三日记:“向慈甫借读《建文年谱》,书凡四册,东莱赵士喆撰,多采史仲彬《致身录》、程济《从亡随笔》语,宣城李云生刻,伯盂之乃翁。”[8]宣城李云生者为李文瀚,李伯盂之父。又《翁曾翰日记》同治二年十月十三日记载:“伯孟来鬯谭,知其改名曰'之郇’,已具呈矣。”[9]据此,当是同治二年时,李伯盂更名为李之郇。

清末冯桂芬曾应李之郇所托,为其父李文瀚撰《四川候补道嘉定府知府李君墓志铭》。据墓志铭信息可知,李文瀚为道光八年举人,历任觉罗学正黄旗教习,陕西岐山、郿县、城固、户县、大荔、长安等地知县,道光二十九年由长安县知县升任鄜州知州,咸丰四年再任四川嘉定府知府,后为候补道员,咸丰六年卒于四川候缺之时。李文瀚凡三娶,原配陈氏,为湖北大儒陈诗之女,继室孔氏,其三娶之妇姓周,“考讳仪暐,嘉庆甲子科举人,陕西山阳县知县”。按,周仪暐字伯恬,江苏阳湖人,嘉庆九年举人,曾任宣城训导、山阳知县等职。周氏共生二子,一子早殇,另一子即李之郇。

据《翁曾翰日记》可知,李之郇乃是在同治二年方更改为今名,通过其家庭信息,可以考知其所用前名。

其父李文瀚编有《味尘轩书厨图说》,刊刻时间不详,其中第一篇序落款为“岐山弟子武澄谨序”,提及李文瀚“戊申夏移篆长安”,戊申为道光二十八年。武澄为陕西岐山人,自称弟子者,或为李文瀚任岐山知县时武澄通过县试,故其为李文瀚之弟子。且通观序文,仅提及李文瀚任职长安而不及其任鄜州知州,应是在李文瀚升任鄜州知州前,因此《味尘轩书厨图说》应为道光二十八年夏至二十九年之间所刻。李文瀚在《味尘轩书厨记》中提及:“予呼崇鼎而前曰:'儿其善读吾书,宝斯厨也。’”另何绍基有《云生太守乃郞伯盂崇鼎潜习余书久矣,太守令来洪雅执贽门下,愧不能却,是日大风雨》诗,何氏书法擅一时之胜,其咸丰三年至五年任四川学政,“太守”是对知府的雅称,此时李文瀚应在任四川嘉定知府。前文提及周氏仅有一子成人,故李伯盂自出生后至咸丰五年左右时,曾用名李崇鼎,字不详。

在此之后李伯盂再次更名。其外祖周仪暐有二子,一曰本植,一曰腾虎。周腾虎字弢甫,清末重臣曾国藩之幕僚,曾国藩对其多所倚重。蒙古诗人锡缜与周腾虎相识,在周腾虎去世后,撰《哭弢甫》诗,有“君姊之子酷似舅”句,下有小字注“谓李伯盂驾部”,可知锡缜亦与李伯盂相识[10]。此外,锡缜诗集《退复轩诗》中也出现了“李伯盂驾部宗晟”,因该集是按照系年顺序排列,可明确得知《哭弢甫》作于同治元年,故至少在同治元年之前,其名字已由李崇鼎改为李宗晟,同治二年改为李之郇。并且李之郇还将其字“伯盂”更为“伯雨”。如《翁曾翰日记》同治八年六月十二记载,“是日,李伯雨生日”。李之郇的藏书印中亦有“李氏伯雨”之印。

考《明清进士题名碑》索引,李之郇并未中进士,据《宣城县志》,乃是通过监生入仕。赵烈文《能静居日记》咸丰十年五月初一记载:“晤李伯盂,亦自昆山避难来此,将由海道入都。”[11]前文述及,锡缜在同治元年已称李之郇为驾部,故李之郇任官的时间约在咸丰十年、十一年。关于李之郇所任官职,刘铨福题跋中称其为郎中,锡缜则称其为驾部,驾部为兵部车驾司,但未指明究竟为何职,冯桂芬为李文瀚所撰墓志则称李之郇为兵部武选司郎中。但李之郇身处清末,此时由于各种军功保举及捐纳,出现大量的候补官员,却极少有人能得到实缺,李之郇仅是监生,如何能够担任兵部的实权郎中?再考《清代缙绅录集成》,同治六年春的《爵秩全览》中,兵部额外司员中有郎中李之郇,亦注明其为监生。因此,李之郇所任之郎中,并非有实职之郎中,需在各司行走学习,故有车驾司、武选司等不同说法。李之郇长期在京,很少有出京公干的机会,目前所知者仅有有同治九年与刘铭传一同入陕镇压叛乱[12]。

不幸的是,李之郇英年早卒。《翁曾翰日记》同治九年(1870)六月十二日“祝伯雨三十寿”,以此推之,李之郇应生于道光二十一年(1841)六月十二。《翁曾翰日记》同治十三年(1874)三月十八日载:“常甫来,留此便饭,闻伯雨疾卒,吴门为之伤悼,门衰孤弱,可闵之至。”[13]目前仅知其一子名兆蓉,一子名兆孙,不知是否尚有他子。

甲戌本后刘铨福题跋曰:“李伯盂郎中言,翁叔平殿撰有原本而无脂批,与此文不同。”翁同龢富于藏书,日人岛田翰《皕宋楼藏书源流考》列举清代著名藏书家,翁氏宝瓠斋即为其中之一,但令人遗憾的是,翁同龢藏书并无书目传世,故其藏书的具体情况也就无从得知了,并且《翁同龢日记》中亦未提及其收藏有《石头记》,故如无刘铨福此条题跋,世人全然不知翁氏藏书中竟然有“原本而无脂批”的《石头记》。但刘铨福乃是听李之郇所言而撰此题跋,本人并未目见翁氏藏本《石头记》,故李之郇与翁氏家族亲近与否,关系到翁氏藏本《石头记》情况的真实性。

清末震钧《天咫偶闻》记载:“光绪初年,京师士夫以文史、书画、金石、古器相尚,竞扬搉翁大兴、阮仪征之余绪。当时以潘文勤、翁常熟为一代龙门,而以盛、王二君为之厨顾。四方豪俊,上计春明,无不首诣之。即京师人士谈艺,下逮贾竖平准,亦无不以诸君归宿。厂肆所售金石、书画、古铜、瓷玉、古铁、古铜器,下至零星砖甓,无不腾价蜚声。而士夫学业亦不出考据、赏鉴二家外。”[14]虽然震钧所记载的是光绪初年的事情,但是早在咸丰、同治时期,翁同龢、潘祖荫等人已经有一个通过研究善本、书画、金石、器物等聚起来的小圈子,这在翁同龢的日记中屡有体现,只不过当时翁、潘二人官位不显,尚未成为领袖风雅的人物。

李之郇的外祖周仪暐名列《清史稿·文苑传》,与当时诗文名家龚自珍、蒋敦复、李兆洛、梅曾亮、曾燠、姚莹皆有所交往;其舅父周腾虎为曾国藩幕僚,曾国藩对周腾虎极其赏识,在日记中对周腾虎的才干大加赞赏;其父李文瀚才能不凡,与丁晏、潘道舆、张祥河等人有交往。此外,其书法老师何绍基曾任福建、贵州、广东等省乡试考官,又曾担任四川学政,门生遍布天下,而翁同龢又特别喜爱何绍基书法,对于身为何绍基书法弟子的李之郇不免爱屋及乌。李之郇本人亦有过人之处。如《翁同龢日记》同治二年五月初七记载:“夜到李芝陔斋中观所藏宋拓《房公碑》……又恽寿平山水册、姜西溟论古文小行楷册、陈小莲画册,皆致极。胡铁龛、李伯盂在坐,谈六朝碑版,娓娓可听。”[15]同治八年五月十三,“李伯盂赠篆字墨刻等”[16]。《翁曾翰日记》亦记载同治十二年九月廿一日,“访伯雨,观其所画《春明追昔图册》十二幅,诗画俱佳”[17]。民国时期龚方纬编《清民两代金石书画史》称李之郇“工画山水”[18]。可知李之郇于碑刻、书法、诗歌、绘画颇有所长。而且李之郇亦喜欢收藏古籍,多宋元刻本,与翁、潘二人癖好相同。作为监生捐官,李之郇能够与翁同龢、潘祖荫等人日夕过从,不得不说其家世、师承、对古籍金石的爱好,为其提供了融入翁、潘等人的交际圈的必要条件。

在多种因素作用下,李之郇与翁氏家族关系亲密异常。《翁同龢日记》记载,同治元年翁心存去世后,李之郇曾连续十余天帮忙料理丧事,宛然通家之好。《翁曾翰日记》同治二年六月十二日:“巳刻谒芥帆,知已往伯盂处,即回车往伯盂家,祝伯盂寿,并与芥帆、伯盂订昆季交,芥帆居长,予次之,伯盂最少,登堂见其太夫人。”[19]而此时李之郇不过入都仅三四年而已,而与翁氏家族关系亲密若斯,甚至能够与翁同龢的嗣子翁曾翰以昆季论交,故其关于翁同龢所藏《石头记》的说法可信度很高。

二、刘铨福题跋真伪考

甲戌本《石头记》有刘铨福及“青士”所撰的数条题跋,为两张散页,夹在书中,并未进行装订。欧阳健等学者对甲戌本后题跋进行研究后,认为刘氏题跋为伪作,其依据有三:第一刘铨福本身即与翁同龢相识,为何却偏偏在题跋中假借李伯盂之口来说翁同龢收藏了《石头记》。第二,翁同龢在日记中从未提及他自己收藏过《石头记》,唯一一次提到《石头记》,是美国使者称其“经史外兼看《红楼梦》”,而翁同龢“斥其不当看”,显见是瞧不上《红楼梦》这本书。第三,甲戌本题跋天头空余较多,布局奇怪,且题跋顺序错乱。但这几点理由都站不住脚。

首先,刘铨福、李之郇二人与翁氏家族之间的关系亲近程度不同。《翁同龢日记》多处提及刘铨福,其与翁同龢相识是毋庸置疑的,但刘铨福与翁曾翰之间的直接交往却极少,如《翁曾翰日记》载同治三年正月二十八,“遂径赴浙慈馆赴伯盂之招,刘子重、芥帆皆在座”[20]。这是翁曾翰在日记中仅有的一次对刘铨福的记载,此次聚会乃是李之郇所发起,同时邀请了翁曾翰与刘铨福。而李之郇与翁氏家族的亲密程度是远超刘铨福的,如前文所述,翁同龢父亲翁心存去世,李之郇前去襄助丧事,李之郇与翁曾翰等人甚至以昆季论交。因此,有可能李之郇得以一窥翁同龢藏书,或者翁曾翰曾向李之郇透露过翁同龢藏有这样一部《石头记》,而刘铨福与翁氏家族的关系尚未亲近到能够直接获知这个信息,而只能通过李之郇间接得知。

其次,作伪者如何能够精准的选择以李之郇作为刘铨福的消息来源,对翁同龢所藏《石头记》进行描述。甲戌本是1927年经由胡星垣而被胡适所得,残存第一回至第八回、第十三回至第十六回、第二十五回至第二十八回。假设刘铨福题跋是伪作,那么存在一个问题,即为何作伪者选择李之郇作为说明翁同龢藏《石头记》情况之人,而不是其他人。根据前文考证,李之郇与翁氏家族关系密切,与刘铨福也相识,但这些资料都来自翁同龢与翁曾翰的日记。翁同龢去世后,其日记被翁氏家族妥善保存,1925年上海商务印书馆影印本是翁同龢日记的首次面世,翁曾翰的日记稿本则是近年才整理出版,之前并未被影印过,刘铨福并无诗文集传世,无法得知其交游圈,兼李之郇并非京城文化圈的重要人物,去世时间较早(同治十三年,1874),年仅34岁,亦无诗文集传世,欧阳健等人直指伪作题跋者为胡适,但胡适又通过何种渠道、利用何种资料得知李之郇同时与翁曾翰、刘铨福相识的呢?况且,翁同龢、翁曾翰在日记中皆以“伯雨”“伯盂”称呼李之郇,且皆未在日记中提及其担任的官职;冯桂芬为李之郇父亲所撰的《四川候补道嘉定知府李君墓志铭》中,提到李之郇任职兵部武选司郎中,但墓志铭中却未又提及李之郇的字是伯盂,明确提到李伯盂改名为李之郇的,是长期不为世人所见的翁曾翰日记,作伪者又如何能够精准的在题跋中称呼他为“李伯盂郎中”?

再次,《翁同龢日记》存在倾向性,部分事件不记,部分事件则经过删改,其不记载《石头记》,并不代表翁同龢未收藏《石头记》。翁同龢珍藏的部分古籍善本在日记中并未记载,如翁同龢记载他曾观赏朱学勤所藏的宋刻本《说苑》,但翁氏本人也收藏了一部宋咸淳刻本《说苑》,民国时期傅增湘自翁同龢从孙翁之熹处得见该书并撰写了题跋,但翁同龢日记中却未记载这部书。而且,翁同龢在日记中唯一一次记载《红楼梦》,是在光绪六年十二月初十的外交场合,当日有外国使者十人到场,其中美国使者两人,“颇读书,一云经史外兼看《红楼梦》,余斥其不当看”[21]。但这仅仅是翁同龢的一面之词,清末列强环伺,清政府谨小慎微,唯恐惹得洋大人不快,而身为工部尚书的翁同龢,会在正式外交场合,因为洋人看《红楼梦》而“斥其不当看”?更加有可能的是,他只是向美国人指出,不应当在经史之外以《红楼梦》为读书学习途径,并不代表他对《红楼梦》这部书进行了批判。假设翁同龢真的在外交场合抨击了《红楼梦》,但这种冠冕堂皇的发言也很难说就是他的真正态度。翁同龢身为同治、光绪两朝帝师,担负教导小皇帝的重任,而《红楼梦》在官方的名声一向不好,被目为“诲淫诲盗”之书,清代后期地方上查禁“淫书”时基本都包括《红楼梦》,身为帝师而看《红楼梦》,必然会对其仕途产生消极影响。以上几种原因都有可能导致翁同龢在日记里不记载其收藏《石头记》。

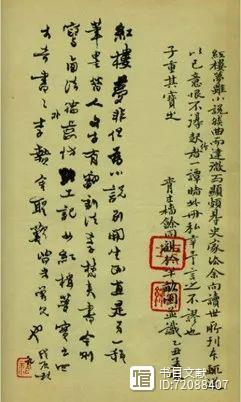

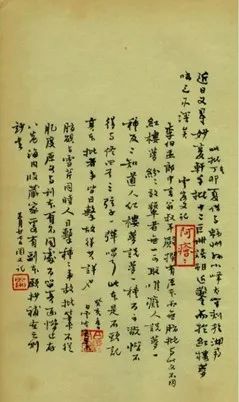

第四,甲戌本后题跋顺序虽然错乱,不符合书写规则,但不能够说明刘铨福撰写的题跋就是伪作。图一、图二所示为甲戌本后的题跋,其中图二题跋的顺序引起了部分学者的质疑,如右侧落笔最高、书写人落款为“云客又记”的题跋,既然用了“又记”,其时间肯定会晚于最左侧、书写人落款为“白云吟客”的题跋,但却违背了古代传统上自右至左的书写顺序,并且认为图二天头部分空白过多,恐怕是在为胡适撰写题记预留位置。但就古人题跋书写的情况来看,天头部分空白较多,题跋书写更加的靠近地脚底部的情况,还是比较常见的,如台湾傅斯年图书馆藏劳权旧抄本《句曲外史贞居先生诗集》跋[22]、邓邦述明刻本《圭斋文集》跋[23]、傅增湘宋刻本《文苑英华》跋等[24],皆是如此。

(图一)

(图二)

(图三,《傅斯年图书馆善本古籍题跋辑录》第2册第178页)

笔者近日发现了傅斯年图书馆所藏清嘉庆抄本《至元嘉禾志》,上有刘铨福撰写的题跋,与甲戌本题跋笔迹相似(见图三)。《至元嘉禾志》题跋共有四条,最右“咸丰丁巳”为咸丰七年,最左为咸丰十一年,符合自右至左的撰写原则,不存在争议,需要辨析的是中间的这两条。“八甎精舍”此条向左偏,最末靠近地脚处尤其明显,似乎是在避让右侧题跋与“子重”印章,而“吴仲圭”此条,则是在“仲”字开始明显左偏,应是在避让右侧的“八甎精舍”条。故《至元嘉禾志》的刘铨福题跋应当是基本遵循了自右至左的书写原则。

但仅就布局来说,《至元嘉禾志》刘铨福题跋凌乱程度是超过了甲戌本题跋的。其“八甎精舍”条比第一条“咸丰丁巳”条低了三字,而“吴仲圭”条则字体极大,又比“咸丰丁巳”高了一字,第四条“咸丰十一年”条比“吴仲圭”条题跋低了约三字,一直写到地脚接近最低处,第二行又迫于涉及到当朝皇帝而提行。通过《至元嘉禾志》刘铨福题跋的高低错落,布局奇异,可以推测甲戌本题跋违背传统书写原则与刘铨福随心所欲的题跋撰写习惯有关。

因此,综合以上几点来看,甲戌本后的刘铨福题跋,应当是其本人所写,并非他人伪作。

三、甲戌本的题跋顺序

甲戌本的题跋中,图一的题跋分别是同治四年、七年所撰,顺序自右而左,符合古人的书写习惯;而图二的五条,仅有落款时间为“癸亥春日”的这一条,即纸张最中间的这一条可以确定为同治二年,“孙小峰太守”、“云客又记”、“李伯盂郎中”、“五月廿七日”四条无干支纪年,故图二刘铨福五条题跋的顺序尚需进一步的分析。

图二的第一条题跋应是“癸亥春日”条。由于刘铨福在落笔时并未考虑到之后还将续写题跋,于是将此条写在了纸张最中间,故此条题跋的行间距也最为舒朗。

第二条题跋应是“五月廿七日”条。在整页纸张仅有“癸亥春日”这一条的前提下,纸张左右两边的书写空间大小相似,按照自右至左的书写原则,很少会出现续写题跋突然撰写在原跋右侧的情况,第二条题跋应当是“五月廿七日”条。此条落款仅称“五月廿七日阅,又记”,并无干支纪年及书写人,但续在“癸亥春日”后,且用“又记”这样的表述,故时间有可能是癸亥年的五月,即同治二年五月。

第三条题跋应是“云客又记”条。首先,因为“癸亥春日”条落款的书写人是“白云吟客”,只有撰写时间在“癸亥春日”后,“云客又记”这条题跋落款的书写人才能将“白云吟客”简省为“云客”,才能是“又记”。并且按照上文所说的古人书写习惯,在在图一的纸张空间上,只有“癸亥春日”与“五月廿七日”这两条占据了纸张中间及左侧空间后,刘铨福才会违背书写顺序,将续写题跋写在原跋右侧,造成顺序的颠倒。“云客又记”条内容是“近日又得妙复轩手批十二巨册”,但落款无时间,查孙桐生在《妙复轩石头记叙》中称“丙寅寓都门,得友人刘子重贻妙复轩《石头记》评本”,丙寅为同治五年,则刘铨福得到妙复轩评本的必定早于借与孙桐生的时间,故此条题跋应在同治五年之前,且“云客又记”条又撰写于“五月廿七日”条之后,故仅能推断“云客又记”应撰写于同治二年五月至同治五年之间,具体时间则难以确定。

第四条题跋应是“李伯盂郎中”条。理由与第四条类似,刘铨福遵循了自右至左的书写习惯,在“云客又记”条左侧有书写空间的情况下,优先在左侧进行书写。但此条因空间略有不足,一直写到地脚较低处,且没有落款,故此条撰写具体时间不详。

第五条题跋应该是“绵州孙小峰太守”。孙桐生第一次担任太守是在同治八年,即此条最早撰写时间为同治八年,毫无疑问的晚于“云客又记”条,同时也符合只有“李伯盂郎中”条占据了“云客又记”条的左侧书写空间后,才能违背书写顺序撰写于原跋右侧的情况。

图一的五条题跋先后顺序已经得出了结论,但是由于其中的“云客又记”、“李伯盂郎中”这两条仅能推断大致时间,而不能准确界定与同治四年的“青士”条、同治七年的“戊辰秋”条孰前孰后,所以全部七条题跋的顺序仍有待于进一步的探讨。

综上所述,甲戌本后刘铨福题跋应是出自刘氏本人,并非欧阳健等学者所认为的伪作,题跋中所提及的“李伯盂郎中”为安徽宣城人李之郇,其与翁同龢家族关系密切,所说的关于翁氏藏《石头记》情况可信度较高。甲戌本的图一页刘铨福所撰题跋顺序,经过对比分析,笔者认为比较可能的顺序是,“癸亥春日”、“五月廿七日”、“云客又记”、“李伯盂郎中”,最后为“绵州孙小峰太守”。

注释:

基金项目:本文为全国高校古委会资助项目“《翁同龢题跋集》整理与研究”(项目编号1953)阶段性成果。

[1][清]翁同龢撰,陈义杰点校《翁同龢日记》,中华书局,1989年,页254。

[2]《翁同龢日记》,页277。

[3][清]翁曾翰撰,张方整理《翁曾翰日记》,凤凰出版社,2014年,页15。

[4]《翁同龢日记》,页310。

[5]《翁曾翰日记》,页38。

[6]《翁曾翰日记》,页15。

[7] 之后所引整理本《翁曾翰日记》,凡误作李伯孟处,皆更正为李伯盂。

[8]《翁曾翰日记》,页22。

[9]《翁曾翰日记》,页29。

[10][清]锡缜《退复轩诗》卷三,清末刻本。

[11][清]赵烈文撰,廖承良整理《能静居日记》,岳麓书社,2013年,页150。

[12]《翁同龢日记》,页807。

[13]《翁曾翰日记》,页280。

[14][清]震钧撰《天咫偶闻》,北京古籍出版社,1982年,页71。

[15]《翁同龢日记》,页275。

[16]《翁同龢日记》,页696。

[17]《翁曾翰日记》,页260。

[18] 龚方纬《清民两代金石书画史》,凤凰出版社,2014年,页118。

[19]《翁曾翰日记》,页17。

[20]《翁曾翰日记》,页40。

[21]《翁同龢日记》,页1533。

[22]汤蔓媛纂辑《傅斯年图书馆善本题跋辑录》,“中央研究院历史语言研究所”,2008年,第3册,页662。

[23]《傅斯年图书馆善本题跋辑录》,页665。

[24]《傅斯年图书馆善本题跋辑录》,页731。

【作者简介】

孙海桥,博士,曲阜师范大学文学院副教授。主要研究方向:元明清文献。

“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!