陈红彦丨永远的藏园

注:本文发表于《文津流觞(傅增湘特辑)》(广西师范大学出版社2023年),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢陈红彦老师授权发布!

永远的藏园

陈红彦

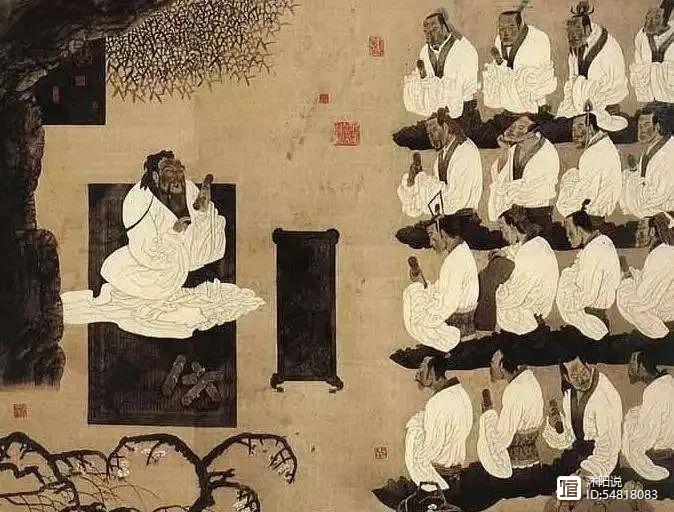

傅增湘(1872—1949),四川江安人,字沅叔,自号藏园、藏园居士。民国初年曾任教育总长。1919年五四运动后,北洋政府内阁要解散北京大学,傅先生以辞职表示反对,后定居北京,以藏书、校书、研究目录版本为业。“病中闻汝免来商,旅雁何时更著行。远别不知官爵好,思归苦觉岁年长。著书多暇真良计,从宦无功谩去乡。惟有王城最堪隐,万人如海一身藏。”苏轼的这首《病中闻子由得告不赴商州》或许恰恰贴合傅增湘当时的心境,傅增湘又非常仰慕同为四川人的文豪苏轼,于是取苏东坡致子由诗“万人如海一身藏”之意,将藏书处命名为“藏园”。从那时起,世间少了一个官员,多了一个躬自校雠,丹黄不去手,矻矻穷日夜不休的文献学家。今年是傅增湘先生诞生150周年,重温藏园老人藏书、校书、用书、捐书的事迹,感慨良多。

一、真知笃好的藏书家

余嘉锡谓藏园先生平生“聚书数万卷,多宋、元秘本,及名钞精椠。闻人有异书,必从之假读。求之未得,得之未读,皇皇然如饥渴之于饮食,盖其好学天性然也”。不仅如此,“藏园先生之于书,如贪夫之陇百货,奇珍异宝,竹头木屑,细大不捐,手权轻重,目辨真赝,人不能为毫发欺。盖其见之者博,故察之也详。吾尝侍坐于先生,闻其谈板本异同,如数家珍。有以书来者,望而知为何时、何地所刻,几于暗中摸索能别媸妍者”。藏园先生鉴定能力之高由此可见一斑。正因如此,藏园收书质量之高非寻常藏家可比。以国家图书馆现藏的藏园旧籍而言,藏园老人最看重的“双鉴”,有这样一段记载:“昔同治乙丑岁,先大父励生公官金陵,得元刊《资治通鉴》胡注,即世所谓'兴文署本’者。独山莫郘亭先生题端,谓'略去外碍,增值以售,亦可谓能鉴其真者矣’,是为吾家藏书之鼻祖。余频年搜采,宋元椠本略有所储,差幸仰承先绪,今复得此钜编(指宋两浙东路茶盐司刻《资治通鉴》),正与梅磵注本后先辉映。敬题藏书之所曰双鉴楼,并援荛翁之例,别写得书图,征求通人题咏,上以表先人之清德,下以策小子之孟晋焉。丙辰十一月十一日,江安傅增湘记。”叙双鉴楼得名之渊源。丙辰年为1916年。

1928年,藏园收得唯一完整传世的宋人写本《洪范政鉴》,题记中叙得书过程:“忆壬子之夏,盛伯羲祭酒遗书散出,余按目而稽,得觏此帙。郁华阁中所庋宋元古椠,名贤钞校,琳琅溢架,无虑万签,然绝世奇珍,断推此为弁冕。嗣诇知为完颜景朴孙所得,欲求录副而不可得,即请就半亩园中展阅片晷,略纪梗概,亦复吝之。虽当日摩挲,仅留一瞥,然古香异采,梦寐不忘者,垂十余年。前岁景氏云殂,法书名画,散落如烟,独此帙与松雪手书《两汉策要》最为晚出。《策要》旋归济宁潘氏,《政鉴》尚秘惜不忍去手,仅以重金质余书库者数月,只完录副之愿,而问鼎则未许也。今岁初春,文德韩估忽来商略,悬值绝高,非初意所及料。余乃斥去日本、朝鲜古刻书三箧,得钜金而议竟成,舍鱼而取熊掌,余心固所甘焉。……藏园什袭,虹月宵腾,涑水钜编,俪成双鉴,它时斠订刊行,流传万本,兹事岂异人任哉!”《洪范政鉴》替换元刊《通鉴》,与百衲本《通鉴》相配成“双鉴”,“双鉴楼”及其藏书更加名重一时。

藏园有一部宋刻递修的传世孤本《周易正义》,十四卷,唐孔颖达撰。易学作为中外历史上的一种奇特的文化现象,具有哲学、科学、史学以及巫术这几个层面的性质,对中国文化产生过极大的影响。三国王弼和东晋韩康伯均为《易经》作注,唐代孔颖达奉太宗命主编《五经正义》,首即《周易正义》。正义又称疏,系在正统注的基础上,融合众多经学家见解,对原有经注进行疏证,并对注文加以注解。唐宋以来,历代科举取士皆以经书及其注疏为依据,故群经注疏之写本、刻本流传甚多。北宋国子监有诸经正义单刻本,称单疏本,南宋覆刻之。今传世群经注疏以单疏本为最早,而流传至罕。原因在于南宋初年,为便于披阅,两浙东路茶盐司首先将《易》《书》《周礼》的经、注、疏合刻在一起,绍熙间又将《礼记》《毛诗》的经、注、疏合刻在一起,绍兴府知府沈作宾又将《春秋左氏传》的经、注、单疏合刻在一起,即所谓“越州本六经”,由此各经经、注、疏萃见于一书,读者使用便利,但将各经注、疏分散在相关经文之下,注文及疏文难免有所省略,文字与各自单行时之单注、单疏不全相同,人们对旧单注本、单疏本反更珍视。傅增湘先生跋此宋刻单疏本《周易正义》称:“群经注疏,以单疏本为最古,八行注疏本次之。顾单疏刊于北宋,覆于南宋,流传乃绝罕。……《易》单疏本自清初以来,惟传有钱孙保校宋本,然其书藏于谁氏,则不可知。后阅程春海侍郎集,乃知徐星伯家有之。嗣归道州何氏,最后为临清徐监丞梧生所得。”可见后世藏书家追寻宋刻单疏本之良苦。

存世宋本多刻于南宋,北宋本极为罕见,在国家图书馆现藏的千部宋本中,公认的北宋刻本仅有三部,其中有一部北宋刻本《范文正公文集》(卷一配抄本)为傅氏旧藏。傅增湘《藏园群书经眼录》卷十三谓此本“宋讳'暑’'树’'警’皆为字不成,'桓’字不避,是钦宗以前刻本”。核卷五《依韵奉酬晏尚书见寄》中“寒谷春重煦”句,“煦”字缺末两笔,避宋哲宗讳,而“吉”“亘”“构”“慎”不缺笔,为北宋本无疑。

傅氏旧藏中还有一册宋嘉泰元年至四年(1201—1204)周必大刻本《文苑英华》。被称为“宋四大书”之一的《文苑英华》,由李昉、扈蒙、徐铉、宋白等奉敕编纂,成书于雍熙三年(986)。全书一千卷,收文上起自南朝梁末,下迄唐末五代,以唐代作品为多。全书录近2200人的约20000篇作品,分赋、诗等38类,各类中又分若干门目,因选材、体例与《昭明文选》相类,时限与《文选》相衔接,可视为《昭明文选》的续作。南宋宁宗庆元初年,周必大致仕,退居林下,他亲自组织力量,对《文苑英华》进行全面勘补,并亲自主持完成刊刻。周必大刻本《文苑英华》是此书第一个刻本,也是宋代唯一的刻本。此本开本宏朗,刻成后进呈内府,内府用黄绫装封,庋藏于南宋皇家藏书楼——缉熙殿。当年千卷巨帙,每十卷装为一册,共计百册。近一个世纪以来,凡记载此书宋本存世状况的文献典籍均称原千卷大书,现存世仅十五册一百五十卷。国家图书馆有十三册一百三十卷(卷二百三十一至二百四十、二百五十一至二百六十、二百九十一至三百、六百一至七百)。这十三册中有一册来自傅氏旧藏。该册书保留了宋代蝴蝶装的原有装帧形式,为我们研究宋代的装帧留下了宝贵资料。

二、丹黄不辍的校书家

据《藏园校书录》,傅增湘生平所校群书共16301卷,是民国以来校勘古书最多的人。余嘉锡在《藏园群书题记序》中说傅增湘“暇时辄取新旧刻本躬自校雠,丹黄不去手,矻矻穷日夜不休。凡所校都一万数千余卷……”傅熹年先生《藏园群书题记》整理说明称:“先祖父藏园先生研究目录、版本、校勘之学近五十年。生平藏书二十万卷,其中经过用善本手自校勘的约一万六千卷。每校勘一书,都在卷尾缀写小记,说明此书的学术渊源,版刻源流和校勘的所得。”《藏园居士六十自述》中,傅增湘自称:“余之藏书,手校者十居八九,传播者十居四五。……有得即校,日竟一二卷,悬为课程,神惬意酣,渐成癖嗜。……舟车行役,林壑幽寻,辄载以相伴,数十年来,曾无经旬之辍。……余自念生平澹于荣利,居官之日短,然恒以亟退为心;读书之日长,然恒以不足为恨。少时私慕康、乾诸儒,回翔馆阁,以文字著述,垂名于后世。而遭时多故,事与愿违。中岁先后再出,因缘时会,忝致崇高,力小任重,于国事无丝毫之补。闲居以来,屏绝世务,因得尽发藏书。凡人世服食声色之娱,百不挂怀,惟此卷帙丹铅相依,殆同性命。二十年中,七千余日,自非凶丧疾苦,官职羁縻,未尝不展卷相对。半生精力,尽耗于斯。顾务求浩博,曾无深造之诣与独见之明。即偶有发悟,亦咫闻琐义,不足语于著作之林。惟校雠之事,劬瘁毕生,幸逢良会,访古抽奇,多前贤所未及,既用自慰,亦冀传诸其人。倘天假余龄,耳目聪利,向平之愿,粗了世缘,中垒之业,授之儿辈,得以重理陈编,补完余稿,就所睹记,详别条流,综括四部,勒成一书,上规晁、陈,近参卢、陆,藉炳烛之余光,供汲古之短绠,或亦当世大雅闳达所嘉与乎。”

在《藏园居士七十自述》中,藏园老人又说:“至如丹铅校录,志在毕生,前记所编,已逾万卷。丁丑(1937)以后,游事渐稀,点勘群书,用以遣日,区区微尚,私淑何、卢,降及顾、黄,亦所向慕。偶逢诸家校本,尝事临迻。或睹古椠秘钞为世稀见者,亦手加勘对,求其异同,正其讹失。时复订一辞而关大义,或得异解而破群疑,为役虽劳,而其乐无艺。积月累年,续校所得,又数千卷,其致力专勤,而差可称述者,惟《文苑英华》一书。是书卷帙闳多,隆庆始刊,别无善本,前辈校者,自石君、义门外,绝少从事,夺漏讹舛,弥望榛芜。余既亲见宋雕,百有余卷,又家藏明时写本二部,审其行款,亦出宋刊,因发愤手校,严为课程,私自督促,日竟数卷,克期计功。盛暑隆寒,深宵短晷,曾不少辍。始自戊寅(1938),终于己卯

(1939),一年有半,克竟其功,其源流得失,别撰跋记,为文数千,详申旨趣,特先刊布,质之当世。适馆长袁君念此功勤,力任传录,爰令馆生,分钞校记,历时二年,积稿盈尺,计彼全书,尚未及半,文字繁赜,盖可知矣。其余《通典》《唐鉴》《东汉会要》《直斋书录解题》,洎唐诗,诸家所校,宋元各本,先后为录存校记,又数十百卷,雅谊盛情,良足感也。”

傅增湘早年立志,“欲校书一万卷,以贻后人”,国家图书馆的藏园旧籍中,傅增湘校过的就有337种3581册,计14000卷左右,平生所校书已经超过青年时代所立宏愿。即便晚年,傅增湘先生仍天天伏案校书,有时通宵不眠。即使在严寒的冬天和炎热的暑夏,他也坚持校书,不肯间断。近七十岁时,还坚持校完《文苑英华》这部千卷巨著。在《文苑英华》题记中,傅增湘先生写道:“余既躬此希世之奇遇,足以上傲前人之所未见,又惜明刻之沿讹踵谬,孤行天壤,无人董理,私自策厉,引为己责。适遘丁丑之变,四郊多垒,足迹不出国门,无曩时千里远游之役,遂得杜门却扫,专心一虑,从事于兹。自维年垂七十,人世荣利久等诸幻梦空花,加之身丁丧乱,视息人间,苟全性命,宁复更怀余望?即区区微名,亦深自韬晦,以免为人指目。独于古籍之缘,校雠之业,深嗜笃好,似挟有生以俱来,如寒之索衣,饥之思食,无一日之可离。倘能乘我余生,完此大业,庶差免虚生之诮,昔人所谓'不为无益之事,何以遣有涯之生’者也。尤幸近岁以来,意兴虽减而精力尚强,镫右雠书,研朱细读,每日率竟千行,细楷动逾数百,连宵彻旦,习以为常,严寒则十指如椎,暑则双睛为瞀,强自支厉,不敢告疲。家人讽以自休,曾不之恤,即默念何以自苦如此,而亦无以自解。誉我者谓为不朽之盛事,笑我者斥为冷淡之生涯,吾惟力行,以践吾言,独乐而忘其苦耳,遑议其他哉!”由上述记录,不难想象作为校书者历经的艰辛。

三、化身千百的传播者

“夫文章公器,非可自私。……必发扬昌大,使光气精神,藉吾手而被于天下。庶几上无负于古人,而下亦自慰其辛苦。……文字之脉,不幸自我而斩,与古为仇,其咎戾滋大。故余之藏书,手校者十居八九,传播者十居四五,职是故也。”(《藏园居士六十自述》)

与过去的藏家将藏书秘不示人不同,傅增湘先生不断刊布所藏古籍,使之化身千百,既可以传承,还可方便学者研究使用,所藏古籍“手校者十居八九,传播者十居四五”,做到了“上无负于古人,而下亦自慰其辛苦”。这在过去的藏书家中是绝无仅有的。这或许与其身处激烈变化的时代,旧式藏书楼逐步向公共图书馆过渡有关。在成就自己藏书、校书事业的同时,藏园刊布孤本秘籍,令其化身千百,安全传承,并竭力传播,惠及天下。

傅增湘先生首开影印出版《永乐大典》之先河。1926年,傅增湘先生将自己所藏《永乐大典》卷二六一〇~二六一一按原样影印出版,并为此写长跋一道,介绍该册《永乐大典》的内容,点评其中的优劣之处及影印出版原委。基于这种理念,他为商务印书馆提供古籍善本数十种以供影印出版,以广流传。其中,《四部丛刊》初编、续编影印时就曾向傅氏借用善本书30余种,包括宋刻《史记》《魏书》《南齐书》《唐书》《五代史》,还有元刻《南史》《北史》《辽史》《金史》等。《百衲本二十四史》中也有多种取自双鉴楼。先生还为同时代的学者朱祖谋、徐乃昌、董康、陶湘、吴昌绶等人刊布古籍提供过底本。

此外,先生自己也刊印了大量的书籍。一方面,他影印、覆刻了大量的古籍善本。1916年,先生收得宋版《资治通鉴》后便立即影印流传。1935年,先生借贷一万三千元巨款购得著名的绍兴监本《周易正义》,此书曾为临清徐氏所藏,秘不示人,更遑论借印。先生将其影印行世,而后售去原书抵债。其他还有宋本《方言》《刘宾客文集》,元本《困学纪闻》等。另一方面,先生出于思乡之情,对于故乡文献和先贤著述,勤加搜寻。他花了十多年的时间,辑印成《宋代蜀文辑存》一百卷,收录四百五十位四川乡贤二千六百余篇诗文。

傅先生致力于推广传布古籍,让自己经历千辛万苦才收藏到的古籍更广地流传于世,其博大的胸怀令人敬仰,先生的这份情怀也是留给我们的宝贵财富。

四、延津剑合的爱书人

明代藏书家叶盛曾经慨叹:“夫天地间物,以余观之,难聚而易散者,莫书若也。”古籍的产生、保护、散佚是相伴而行的,尽管先贤曾为古籍传承付出巨大的努力,但是天灾人祸也时有发生,一部书流传千百年后,散落不全也是常态。尚存之书,完璧复合的机会微乎其微。傅增湘藏书量大质高,一些残本,往往在其手中重逢。一方面,得益于他的努力搜求,提高了合璧的机会。另一方面,这又何尝不是天假的机缘呢?

傅增湘仰慕同为四川人的先贤苏东坡,不但以其诗命名藏书处,还刻意收集宋版东坡诗集。宋版苏诗赵注本、施顾注本、王状元集注本三种存世孤罕,赵注本清末以来仅有铁琴铜剑楼旧藏的四卷残本,施顾注本存卷较多者亦仅有两部,王状元集注本传世有四五种。上述苏集版本,藏书家有其一便珍若拱璧,而傅增湘多年搜访,竟能三种俱藏。

遇书不全,他还尽力寻找其他藏本,以期补全。如元后至元六年(1340)日新堂刻本《揭曼硕诗集》三卷,傅增湘于1924年购得,可惜卷三后缺七叶,于是傅先生自己据影元抄本抄补配全。

黄善夫刻三家注本《史记》为明项元汴旧藏,后流入日本,迭经日本妙觉寺、伊执楳雪、狩谷望之、浅野长祚、岛田翰收藏,罗振玉、黄绍箕等观赏并题记,清末田吴照自东瀛购回六十九卷。张元济从书估谭锡庆正文斋处为涵芬楼购得六十六卷,1915年,袁克文购得卷二十九、三十、八十六三卷,同年将卷二十九赠予傅增湘,卷三十、八十六转归潘氏宝礼堂。中华人民共和国成立后,涵芬楼、傅增湘、宝礼堂三家将所藏残本捐赠国家,该书终延津剑合于国家图书馆,傅先生等人功德无量。

在明洪武九年(1376)卢祥、林应麟等刻本《书史会要》九卷《补遗》一卷的跋文中,傅增湘写道:“且卷首盛伯羲跋语言篇中有长洲顾仁效藏印,与所藏宋刻《方言》同,因书阳山草堂记于副叶。今《方言》宋本余已于二十年前得之,并影刊以传世矣,喜此书旧为一家眷属,因以厚价收之,俾孤本秘籍三百年后仍归于一姓,形影相依,免离群索居之感,亦书林中一重佳话也。”在爱书人眼中,书是有生命的,让其免于离群索居之苦,也是功德无量。

这种爱书之心也在传承。傅增湘先生的文孙傅熹年先生曾在政协会议上与国家图书馆研究馆员冀淑英先生谈到家藏有一册宋朱绍安、潘四娘刊本《大方广佛华严经》。该书全书为八十卷,其中七十九卷旧藏周叔弢自庄严堪,周先生已将其捐给国家图书馆;傅家所藏的一卷装帧与之相同,为同书散出。经与兄弟姐妹商议,傅熹年先生将其捐赠给国家图书馆,宋朱绍安、潘四娘刊本《大方广佛华严经》遂成全璧。

五、化私为公的捐书人

1930年,傅增湘就清醒地认识到:“文字典籍,天下公器,此殊尤绝异之品,宁终必为吾有?”随着近代图书馆事业的崛起,“信知私家之守,不敌公库之藏矣”。他晚年身逢国难,目睹数十年来诸前辈藏书大多不能世守,在动乱中相继散失,因此,他对自己身后藏书的归宿也深感忧虑。晚年的傅增湘已深知私人藏书不利于书籍的长期保护,在其《双鉴楼藏书续记》序中他写道:“物之聚散,速于转轮,举吾辈耽玩之资,咸昔贤保藏之力,又焉知今日矜为帐秘者,他日宁不委之覆瓿耶!天一散若云烟,海源躏于戎马,'神物护持’殆成虚语。而天禄旧藏,重光黎火(指故宫图书馆),液池新筑,突起岑楼(指国立北平图书馆),瑶函玉笈,富埒琅嬛,信知私家之守,不敌公库之藏矣!”因此,他于偏瘫后不久,即把手校群书全部捐赠给国立北平图书馆。他逝世前,又遗命其长子傅忠谟,把他最珍爱的“双鉴”捐献给国家。如今傅增湘藏书中的宋元刊本、名家钞校本精粹数百种及其手校之书337种3581册,庋藏于国家图书馆;明清以来之普通善本三万册及自刻书版数十种,其后人遵其嘱,捐赠给家乡四川省,现分藏于四川、重庆等地的图书馆。

国家图书馆对傅增湘的旧藏倍加珍爱,并在收藏、保护的同时,让这些孤本秘籍服务国家战略、服务科研、服务读者,以纸质出版、数字化、多媒体展示等多种方式令其化身千百,广其传播,让这些“文字典籍,天下公器”在公库中发挥作用,以此告慰傅增湘先生,致敬像他一样曾经殚精竭虑爱书护书、传播中华传统文化的前贤们。

【作者简介】陈红彦,研究馆员,国家图书馆古籍馆馆长。“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

- 0000

- 0000