程杰│我国西瓜的来源与相关辽太祖西征等问题

注:本文发表于《美食研究》2022年第3期,原题作《我国西瓜的来源与相关辽太祖西征等问题——对杨富学先生批评意见的回应》。此为作者Word本,引用请以发表刊物为准。感谢程杰老师授权发布!

我国西瓜的来源与相关

辽太祖西征等问题

程 杰

摘要:五代胡峤《陷虏记》称“契丹破回纥得此种”,是我国文献关于西瓜来源最早、最明确的记载。所谓“契丹人破回纥”是指天赞三年(924)辽太祖西征至漠北回鹘牙帐一带,辽军在此有刻石纪功等一系列占领纪念仪式。此时辽朝初起,既没有必要更没有能力远征数千里之外的高昌回鹘。今人将《辽史·太祖纪》在漠北回鹘牙帐附近提到的“霸离思山”认作北疆哈密附近的“巴里坤山”,是一个关键错误。辽大军绝不可能在三四天时间内从漠北回鹘牙帐一带赶到北疆巴里坤,也就不可能进一步到达浮图城。杨富学先生文章的相关驳议至少有两处适足反证笔者的观点。辽军获得西瓜的地方只能是漠北回鹘牙帐一带,而不是高昌回鹘夏都浮图城。古人将“契丹破回纥得此种”与“种出西域,故名西瓜”视作我国西瓜来源两种完全不同的说法,也表明所说回鹘不在西域。所谓契丹人从北疆浮图城获得西瓜的说法既不符合历史事实,也不符合古人共识,而是现代人习焉不觉、根深蒂固的误解,需要我们认真反省,着力纠正。

关键词:西瓜;辽太祖;西征;回鹘;浮图城

众所周知,五代胡峤《陷虏记》称“契丹破回纥得此种”,是我国文献关于西瓜最早、最明确的记载,而对契丹人获得西瓜的具体地点却有不同理解。传统认为是在高昌回鹘夏都浮图城,也有认为甘肃境内甘州回鹘的,而笔者认为“契丹破回纥”是指辽太祖西征至漠北回鹘牙帐一带,契丹人从这里获得西瓜,引种到辽上京一线,以今日国境计,我国西瓜是以辽上京而非北疆浮图城为起点开始传播的[1]。笔者这一观点与传统说法乃至大众一般心理认知出入较大,一时难为大家轻松接受。拙作发表五年来,发现有不同意见,笔者已有一些针对性讨论[2]。近见杨富学先生等《西瓜由高昌回鹘入契丹路径问题考辨》一文则明确提出批评和否定[3],杨先生是敦煌学、西域史领域的著名学者,文章力证西瓜由高昌回鹘东传辽上京,可以说是传统说法最专业、最专题的论证,值得我们重视,有必要认真回应。因撰此文,就相关问题最初的感觉与思考以及由杨先生指摘而触发的新思考、新认识,一并融会奉述,以就教于杨先生等史学方家,也方便关心我国西瓜起源问题的读者朋友进一步了解相关问题的是非曲直,加深对我国西瓜传入途径的思考和认识。

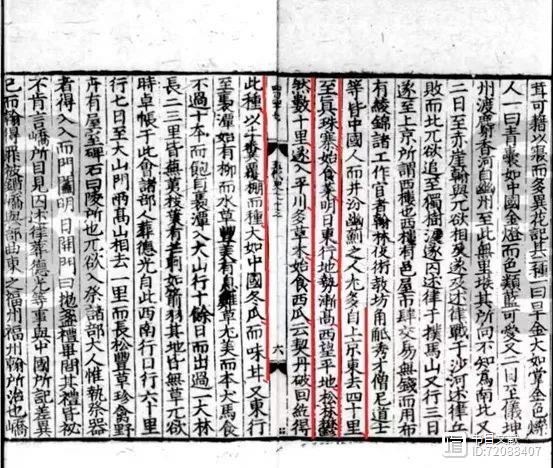

五代胡峤《陷虏记》:“自上京东去四十里,至真珠寨,始食菜。明日,东行,地势渐高,西望平地松林郁然数十里。遂入平川,多草木,始食西瓜。云契丹破回纥得此种,以牛粪覆棚而种,大如中国冬瓜而味甘。”载宋欧阳修《新五代史》卷七十三“四夷附录”(元宗文书院刻本电子版书影),这是我国文献关于西瓜来源最早、最明确的记载。

一、辽太祖西征未达北疆浮图城一线

契丹人是从回纥获得西瓜的,五代后晋胡峤《陷虏记》(一本作《陷北记》)的完整记载是:“自上京东去四十里,至真珠寨,始食菜。明日,东行,地势渐高,西望平地松林郁然数十里。遂入平川,多草木,始食西瓜。云契丹破回纥得此种,以牛粪覆棚而种,大如中国冬瓜而味甘。”[4]辽上京在今内蒙古自治区巴林左旗林东镇南,记载时间是后晋天福十二年(947)至后周广顺三年(953)间。我国西瓜的历史从此开始,这一历史起点与契丹、回纥两个北方民族紧密联系在一起。契丹是发源于我国东北地区的少数民族,初盛唐时形成大规模的部落联盟,唐代末年辽太祖耶律阿保机统一契丹各部,建国称帝,辽世宗时改国号辽。回纥,中唐改称回鹘,是我国北方较为古老的少数民族,主要分布于蒙古高原。盛唐以来,与唐交好,“安史之乱”中趁机南下发展,鼎盛时回鹘牙帐在鄂尔浑河上游河畔,地处蒙古高原大沙漠以北,通称漠北回鹘。唐开成五年(840),漠北回鹘内乱,为北方黠戛斯所灭,部落民众溃散,一部分南投中土,而大多“散奔诸蕃”[5]。一路进入河西走廊,史称甘州回鹘;一路西迁至新疆天山南北路,以高昌(今新疆吐鲁番市东南)为中心,晚唐五代称雄一时,史称西州回鹘、和州回鹘、高昌回鹘;一路进一步西出葱岭,建立黑汗王朝。由于回鹘如此复杂多端的历史,使《陷虏记》所说“契丹破回纥”之“回纥”的理解就存在多种可能。契丹获得西瓜前涉及回鹘(回纥)的征伐主要见于《辽史·太祖纪》天赞三年(924)的记载(随文括注重要的夏历时间和明确对应的地名):

六月乙酉(6月18日)……大举征吐浑、党项、阻卜等部,诏皇太子监国,大元帅尧骨(皇子耶律德光、辽太宗)从行。……八月乙酉(8月19日),至乌孤山(今蒙古国肯特省肯特山),以鹅祭天。甲午(8月28日),次古单于国(匈奴单于龙城),登阿里典压得斯山(龙城附近之山),以麃鹿祭。九月丙申朔(9月1日),次古回鹘城(蒙古国前杭爱省哈拉和林西北,鄂尔浑河上游西北岸),勒石纪功。……凿金河水(哈拉和林西百余里之金菊花甸附近),取乌山(杭爱山支脉)石,辇致潢河、木叶山(为契丹族发祥地,具体地点众说纷纭,应在辽上京附近),以示山川朝海宗岳之意。……甲子(9月29日),诏砻辟遏可汗故碑(一般认为即现存合毗伽可汗碑),以契丹、突厥、汉字纪其功。是月破胡母思山诸蕃部,次业得思山,以赤牛青马祭天地。回鹘霸里遣使来贡。冬十月丙寅朔(10月1日),猎寓乐山,获野兽数千,以充军食。丁卯(10月2日),军于霸离思山,遣兵逾流沙,拔浮图城(唐北庭都护府驻地,在今新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北),尽取西鄙诸部。十一月乙未(11月1日)朔,获甘州回鹘都督毕离遏,因遣使谕其主乌母主可汗。[6]

在这段记述中,辽军与回鹘有关的胜利地点主要有三处:一是九月初辽太祖大军抵达“古回鹘城”,即漠北回鹘牙帐驻地,地在今蒙古国前杭爱省哈拉和林附近;二是十月“遣兵逾流沙,拔浮图城”,浮图城乃唐北庭都护府驻地、高昌回鹘的夏都,地在今新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北;三是十一月初在今甘肃西北部获甘州回鹘都督。因此,关于“契丹破回纥”的“破回纥”所指也就有三种理解。而传统的理解只认第二种,即辽太祖远征至西域,攻克高昌回鹘夏都浮图城,在此获得西瓜。相应认为,西瓜最早传入我国新疆,由这里东传辽上京。这成了我国西瓜传入时间和途径最通行的说法。而笔者细读上述这段文字,感觉胡峤《陷虏记》所说“破回纥”应指辽太祖“次古回鹘城”。请完整阅读这段记载,所说辽太祖西征历程大都在漠北回鹘境内,所说“古回鹘城”为漠北回鹘未亡时的牙帐,回鹘民族最典型的地理标志。这一带既是秦汉古匈奴龙城,也是中古突厥汗国牙帐所在地。契丹人抵达这里后“勒石纪功”,并凿石、取水运回祖宗发祥地作为纪念。又进一步北上磨掉辟遏可汗碑上的文字,以契丹、突厥、汉字三种文字刻石纪功。这一系列隆重的仪式之举都昭示当时契丹人对占领回鹘牙帐故城的重视。辽太祖在此遣使甘州回鹘,称“汝思故国耶,朕即为汝复之;汝不能返耶,朕则有之。在朕,犹在尔也”[7],则是典型的占领其国,居高临下的姿态,后来辽朝在此也实际设置“回鹘国单于府”进行管理[8]。辽太宗(尧骨)此时以大元帅从征,《辽史·太宗纪》记载“从太祖……定河壖党项,下山西诸镇,取回鹘单于城”[9]。所谓“取回鹘单于城”正是指“次古单于国”“次古回鹘城”的一系列占领之举,这被史家视作太祖、太宗两代辽主的重要功绩。而此时远在新疆天山南北的高昌回鹘比较强盛,政权设在今吐鲁番市东南的西州可汗城高昌,所谓“拔浮图城”,如果属实,也只是攻下其位于北疆的夏都,远不足以称“破回纥”。至于最后所说甘州回鹘,应只掠其边郡,俘得一将,以遣使修好作结。因此,笔者认为,契丹人所说“破回纥得此种”是指占领漠北回鹘牙帐一带,而不是下文所说“拔浮图城”与“获甘州回鹘都督毕离遏”。也就是说契丹人是从漠北回鹘牙帐一带,而不是远在新疆的浮图城获得西瓜。这是笔者涉足这一问题最初的感觉,笔者认为,但凡完整阅读上述这段记载,无论从史述文理还是事理情景上说,都不难认同笔者这一感觉和判断。

内蒙古巴林左旗辽上京博物馆广场辽太祖耶律阿保机塑像进一步从辽太祖西征时的国力国情和出征目的看,辽太祖时契丹尚属开国之初,国势尚浅,统治范围局限在辽上京(今内蒙古赤峰市巴林左旗林东镇南)一线,既没有必要,更没有能力出兵和攻取远在直线距离2450公里之外的北疆腹地浮图城。何谓没有必要?辽太祖时主要目标是进一步整合内部势力,南下与中原势力争夺地盘,为此要首先解决近在咫尺的心腹之患,即位于今东北地区和朝鲜半岛的渤海国。而为了东向攻打渤海国,南下对抗中原王朝,契丹必须首先解除来自西部的威胁,以免腹背受敌、左右受掣,因此整个西征的行动范围应是有限的,远没有必要攻打数千里之外比较强盛的高昌回鹘。《辽史》《辽史纪事本末》所说此次行动都是“征吐浑、党项、阻卜等部”[10],我们透过北宋欧阳修《新五代史》“四夷附录”来看看此时这些部落势力的大致分布范围:“吐浑,本号吐谷浑……自后魏以来,名见中国,居于青海之上。当唐至德中,为吐蕃所攻,部族分散,其内附者,唐处之河西。”今人著述称,五代时主要分布在“今青海、甘肃的河西,黄河河套南北,河东的山西、河北北部等”[11]。“党项,西羌之遗种……唐德宗时,党项诸部相率内附,居庆州者号东山部落,居夏州者号平夏部落。部有大姓,而无君长,不相统一,散处邠、宁、鄜、延、灵武、河西,东至麟、府之间。”是主要分布在河套地区北部,即今宁夏、陕西北部以及内蒙古毛乌素沙漠一线。《辽史》所称阻卜即达靼,后世称蒙古。“达靼,靺鞨之遗种,本在奚、契丹之东北,后为契丹所攻,而部族分散,或属契丹,或属渤海,别部散居阴山者,自号达靼。当唐末,以名见中国。”[12]主体分布在今内蒙古东部及内蒙古中部阴山南北。今人认为辽太祖西征时,面对的阻卜“在契丹之西面或西北面,与吐谷浑、党项为邻”[13]。以这样的出征目标,不需要远赴新疆腹地的浮图城,那里是高昌回鹘领地。而且纵观整个辽朝,后来鼎盛时的疆域也只止于新疆阿尔泰山(金山)东端,未及北疆浮图城一线。宋人《契丹国志》叙其西境:“西近北至生吐蕃国,又西至党项、突厥等国,皆不为契丹国害,亦不进贡往来,盖以熟土浑、突厥、党项等部族所隔。”[14]是说辽朝未及与吐蕃及西域突厥、党项的核心势力直接接迹和交锋,面对的多只是这些民族的内附部众即所谓熟部族,这些势力构成了两者间的一个缓冲地带。在辽朝这样的西部版图格局下,说早在辽太祖时也就是契丹王朝初起时,就曾大举远攻新疆腹地的浮图城,其合理乎?何谓没有能力?辽太祖为契丹开国之君,其时统治范围仍局限在辽上京、大兴安岭南部一线,主要任务尚在南下今东北南部、华北北部拓展空间。据太祖本纪,在天赞三年(924)前的几年中,出兵南至今北京、天津与河北、山西北部一线,东则为今沈阳一线,目的重在掠夺,结果也多是互有胜负,攻守叛服反复拉锯。即就天赞三年言,该年西征面对散处的回鹘、吐谷浑、阻卜等部落尚属轻松得势,而这年年底“师攻渤海,无功而退”[15]。作为东部紧邻、腹背之患的渤海国,征服尚且如此困难,对同时河西走廊的甘州回鹘也无力深入,直至辽朝鼎盛时,圣宗太平六年(1026)辽西北路招讨使萧惠“进至甘州,攻围三日”,仍是“不克而还”[16],何以辽太祖时有能力抄袭远在甘州回鹘之西、国力十分强盛的高昌回鹘,且能长驱直入攻城略地?再就此次西征行动看,《辽史·太祖纪》所述西征行程于漠北“古回鹘城”以下,至少有两处提到打猎“以充军食”,说明辽大军进入漠北回鹘牙帐一带后,军需供应远不充分。而此后进入冬天,运输补给更为困难和紧张,何以有能力远征至北疆腹地浮图城?再看西征路线、行程与时间。笔者就《辽史·太祖纪》这段记载,为辽太祖此番西征路线和时间详细排比计算了一笔帐,具体见前番拙作。承杨富学先生文蔑称“看似言之凿凿”(发表期刊第266页,下文相同情况只随文括注页码),笔者按太祖本纪记载的日期一一计算行程和时间,所得结论应难简单置疑,此处只大体言之。天赞三年夏历六月十八日,辽太祖大军从辽上京出发,至漠北回鹘故城即太祖本纪所说“古回鹘城”,直线距离1420公里。这里是蒙古草原,契丹人比较熟悉,就用了两个月又十天。至九月二十九日,辽军主力尚在“古回鹘城”一线安排磨碑刻石纪功,而到十一月初一即已完成“逾流沙,拔浮图城”,并东撤“获甘州回鹘都督”。从漠北“古回鹘城”出发,至北疆浮图城直线距离1100公里,唐人《元和郡县志》称从庭州(浮图城)“东北至回鹘衙帐三千里”[17],短短一个多月的时间何以远赴那里拔得一城,而又东返至今甘肃一线?时届冬季,北国冰天雪地,不管取道何路,辽军都远离契丹本土,环境完全陌生,进攻速度却不减而反增,变得如此“快闪”,是否有些荒诞?笔者上述思考力求客观、周至,既有《辽史·太祖纪》记叙文理方面的阅读感受,也有辽太祖征伐大势的整体把握,更有西征行军过程、时间的细致排比计算。正是综合这些不同角度、不同方面的证据和思考,笔者推断所谓辽太祖大军攻取北疆浮图城是绝对不可能的,这段记载中至少“拔浮图城”四字应是衍文,不足为据。显然,杨富学先生对笔者上述思考和判断未能全面体察,只是出于固有认识,坚信太祖“拔浮图城”之说,其依据主要也只在《辽史·太祖本纪》“拔浮图城”一句。为了证明所持说法的正确,仅这前后几句就反复引用三次(第265、266、266-267页)。这并不难理解,笔者在质疑“拔浮图城”这一记载时,曾反复寻找可以佐证此事的线索。考虑如果辽太祖大军真正夺得浮图城,这是唐五代历史上极为著名的西域重镇,无论对辽太祖还是整个辽史都是重大事件,势必在其他从征武将、文臣事迹中留下痕迹,而笔者以“浮图城”及相关“北庭”“金蒲”“蒲类”“轮台”等地名在宋人《契丹国志》、元人《辽史》、清人《辽史拾遗》《辽史拾遗补》中搜索,除《辽史》太祖本纪与属国表中完全相同的“拔浮图城”四字外一无所获[18]。也就是说未发现与辽太祖“拔浮图城”相关的另外记载,“逾流沙,拔浮图城”一语是此事唯一的信息,这是否有些值得怀疑?杨富学先生文中找到一条辽太祖到达西域的旁证,杨文完整的论说是:

辽朝灭亡前夕即保大三年(1123),契丹贵族耶律大石率部西征,途次高昌回鹘地界,为得到高昌回鹘之谅解与支持,耶律大石曾致书高昌回鹘可汗毕勒哥称:“昔我太祖皇帝北征,过卜古罕城(今蒙古国鄂尔浑河上游西岸哈喇巴剌哈逊故城遗址),即遣使至甘州,诏尔主乌母主曰:'汝思故国耶?朕即为汝复之;汝不能返耶?朕则有之。在朕,犹在尔也。’尔祖即表谢,以为迁国于此,十有余世,军民皆安土重迁,不能复返矣。是与尔国非一日之好也。今我将西至大食,假道尔国,其勿致疑。”毕勒哥得其书札,即迎至官邸,大宴三日。临行时,又献给相当数量的马、驼、羊,以示友好。这一记载足以说明辽太祖西征是确凿无疑的。(第265页)

杨文这段论述中的引文见于《辽史·天祚皇帝本纪·耶律大石附传》[19],是太祖天赞三年西征两个世纪后,辽朝受金人侵略,辽太祖八世孙耶律大石率部西迁,路过高昌回鹘时给高昌可汗的信,请求容许通过其境西出葱岭。仔细寻味这封信的内容:一、信称“昔我太祖北征”,而不是“西征”,说的正是辽太祖进入漠北回鹘牙帐之事。辽太祖在这里遣使与甘州回鹘可汗乌母主对话,所说也只是漠北回鹘牙帐与河西走廊甘州回鹘之事。二、北疆浮图城是高昌回鹘夏都,如果辽太祖当年真的“拔浮图城”,对高昌回鹘来说必是刻骨世仇,而作为太祖后裔的耶律大石如今想求高昌回鹘让条生路,势必避言唯恐不及,何能主动提及引火烧身?显然,作为当年双方后裔的耶律大石与高昌回鹘可汗心目中都了无此事。这条材料无法用来证明辽太祖大军到过浮图城,恰恰相反,是一道有力的反证,值得相关辽史、西域史及西瓜史研究者注意!杨富学先生文另一方面的批评针对笔者所说西征路线和时间,是对笔者“看似言之凿凿”部分的重点驳议。杨文首先引了太祖本纪的一段,不惮重复,为便读者明察,此处也仿其再引一遍:“(天赞三年)冬十月丙寅朔,猎寓乐山,

获野兽数千,以充军食。丁卯, 军于霸离思山。遣兵逾流沙,拔浮图城,尽取西鄙诸部。十一月乙未朔,获甘州回鹘都督毕离遏。”在引了这段引文后,杨文写道:

史乘记载明确,当辽太祖驻军巴里坤山后,遣兵逾流沙,拔浮图城,只是派兵攻取浮图城,而非程杰先生所谓的辽太祖亲征浮图城。巴里坤在丝绸之路上地位重要,唐代的回鹘路就是由漠北西南行至巴里坤,再西行而连接北庭的。由巴里坤东南行,经哈密、敦煌可至甘州(张掖),距离800公里左右,对于辽太祖所率契丹骑兵来说,一个月时间到达应是轻而易举之事。(第267页)

显然,杨富学先生对回鹘牙帐至北疆浮图城之回鹘路的了解十分专业,计算有一些细致的节点和里程,而我十分外行,计算的只是个头尾大概。但令笔者颇感意外的是,杨先生此处直接把“霸离思山”说作北疆哈密附近的“巴里坤山”,作为计算的起点。而笔者统算的一个多月时间,是从九月甲子(二十九日)“砻辟谒可汗故碑”算起,此时辽太祖大军仍在哈拉和林漠北回鹘牙帐附近,至十月丁卯(初二)驻军“霸离思山”,只是过去短短三天时间。笔者特别指明,这里的“霸离思山”应在漠北回鹘牙帐附近三四天的路程,最远也“不出一两百公里”。显然杨先生并没有认真注意,只相信传统的认知,因读音相近,将“霸离思山”解作“巴里坤山”,视作由漠北回鹘牙帐至北庭(浮图城)回鹘路上的重要站点“巴里坤”。如今看来,这应是杨先生与笔者此节分歧的核心所在!前引唐人《元和郡县志》指明,从庭州(浮图城)“东北至回鹘衙帐三千里”,巴里坤在今哈密巴里坤自治县,巴里坤与浮图城之间只是这由回鹘牙帐至北庭“三千里”回鹘路剩下不到四分之一的路程,杨富学先生所说明显截长说短。辽太祖是否由巴里坤率军亲征至浮图城并不重要,关键在“霸离思山”是否可以解作新疆哈密附近的“巴里坤山”?如果是,辽太祖大军只用三天的时间,便从漠北回鹘牙帐一带赶到这里,这个速度是否更为荒诞?显然,“霸离思山”不是北疆“巴里坤山”,辽太祖大军绝不可能三天时间从漠北回鹘牙帐一带赶到北疆哈密附近的巴里坤,再由此派兵西取浮图城。杨先生这段论述接下来的计算,又进一步将笔者所说由漠北回鹘牙帐以来的一个月行程换作“由巴里坤东南行,经哈密、敦煌可至甘州(张掖),距离800公里左右”(第267页),所说同样抹去从回鹘牙帐至所认巴里坤的路程,只取辽军攻陷浮图城后剩下的归程。由其论述可见这就得花费一个月的时间,那整个漠北回鹘牙帐以来的行程还能在一个月内完成么?不知是杨先生的粗心还是合作者的主见,在笔者看来,这一环节两处计算和论述的错误有些低级。这一现象多少也表明相关讨论中时间因素的重要,以及传统说法持论者对辽太祖本纪西征回鹘牙帐以下一路记载的地名误解之深,对《辽史》相关记载的只言片语轻信之甚。笔者再次强调,在《辽史》记载的九月甲子(二十九日)到十一月乙未(初一)的一个月时间内,无论辽太祖西征军取道何路,都不可能由今蒙古国前杭爱省哈拉和林漠北回鹘牙帐一带赶到新疆巴里坤、浮图城一线,更不待说再由此东返至今甘肃境内的甘州回鹘领地了。

图中红色四角形标示的是与辽太祖天赞三年(924)西征相关的主要地点;棕色箭头显示的是六月至十月辽太祖大军实际进军方向。蓝色箭头所示是《辽史·太祖纪》记载、以往学者普遍认为的辽军占领漠北古回鹘城之后进一步西进攻取北疆浮图城,再东返至甘肃北部的行程。而《辽史》记载,九月二十九辽太祖大军尚在古回鹘城一带,至十一月初一只过去短短一个多月,又值冬季,在古代交通条件下,要完成这数千里征程不可思议。

接下来需要讨论的是《辽史》“遣兵逾流沙,拔浮图城”两句中的“流沙”,这是辽太祖西征路上一个切实而重要的节点。“流沙”何指?杨富学先生文并未正面涉及,但在相关论述中反复提及“沙州”之名(第266、267页),隐有认此处“流沙”为安西流沙之意。任一敦煌学、西域史和丝绸之路的专业研究者都肯定比笔者清楚,如果把“霸离思”认作哈密附近的“巴里坤”,在“巴里坤”至“浮图城”之间,也就是今新疆巴里坤、昌吉木垒、奇台、吉尔萨木诸县(浮图城所在地)这一路东西直线距离不过350公里内,是否容得下偌大的安西流沙?或者还有另一古代称作“流沙”的地方值得《辽史》记上一笔?回答都必然是否定的。显然,《辽史》这两句的记载或学界的传统理解有问题。与“拔浮图城”四字不同,辽太祖西征确实到达“流沙”,《辽史》多处提到。太祖本纪赞词称“太祖受可汗之禅,遂建国,东征西讨,如折枯拉朽。东自海,西至于流沙,北绝大漠,信威万里”[20]。《辽史·耶律斜涅赤传》:“天赞初,分迭剌部为北、南院,斜涅赤为北院夷离堇。帝西征至流沙,威声大振,诸夷溃散,乃命斜涅赤抚集之。”[21]《辽史·萧韩家奴传》记萧韩家奴奏对:“阻卜诸部,自来有之,曩时北至胪朐河,南至边境,人多散居,无所统壹,惟往来抄掠。及太祖西征,至于流沙,阻卜望风悉降,西域诸国皆愿入贡。因迁种落,内置三部,以益吾国,不营城邑,不置戍兵,阻卜累世不敢为寇。”[22]三处都说太祖西征至流沙,因此完全可以确认,关键是“流沙”具体何指。首先请注意,三处所说太祖西征都只至于流沙而未及浮图城。再细味后两条所说西征至“流沙”产生的效果,所受影响最明显的是当时主要分布在蒙古高原南部的阻卜即蒙古族,而非浮图城所在的高昌回鹘;辽军后续进一步的工作则是派大臣招抚民众,内迁人口。试想如果辽太祖确实攻取北疆“拔浮图城”,这里是高昌回鹘的夏都,高昌回鹘怎会没有反应,辽朝大军怎可如入无人之境,在此攻城略地而又能轻松脱身返归?辽军如已占领浮图城,这里是北疆腹地,进一步面对的应是更遥远的西域,至少主要仍是高昌回鹘的领地,怎么可能是主体位于蒙古高原的阻卜,辽朝又凭什么从浮图城进一步西进招抚和迁移人口?而太祖本纪所说“拔浮图城”下更是“尽取西鄙诸部”,是辽军攻取浮图城后向西还有进一步攻略,并大获全胜?这些显然都是极不合理,完全不可能的,问题当然首先出在“拔浮图城”并不属实上,密切相关的就是“流沙”地名的理解。笔者认为,辽太祖派兵穿越的“流沙”既不可能是巴里坤与浮图城之间的莫名之地,这一带一马平川,两者间任何地名都不值在此一提;更不可能是安西流沙即唐陇右道安西都护府所属沙州一带,如辽军越过安西流沙,则是深入高昌回鹘天山南北路,辽太祖对甘州回鹘尚且无力征服,绝不可能深入干犯势力远为强大的高昌回鹘核心范围,《辽史》也没有任何这方面的信息。因而“流沙”所指只能是今内蒙古西端额济纳旗境内的居延流沙[23],太祖大军至此并派兵南下或西进,震慑所及正是前述地处今甘肃中西部、宁陕北部、内蒙古中西部和蒙古国西南部的吐浑、党项、阻卜部落及其政权,也是充分完成了西征出发前明确的“征吐浑、党项、阻卜等部”的任务。

居延流沙在今内蒙古阿拉善盟额济纳旗,此应为《辽史》记载辽太祖西征所至流沙。今为居延湖,湖滩漫布红草(陈前摄)。

传统观点还拘于《辽史》相关记载的“西域”二字。笔者发现,对于上述辽疆西陲这些地区,有可能受已佚辽朝实录、金修辽史影响,《辽史》也常称作“西域”。如《辽史·耶律唐古传》称“筑可敦城,以镇西域,诸部纵民畜牧”[24],所谓可敦城即筑在漠北回鹘牙帐附近,所谓西域所指是西近的回鹘旧地部落,前引《辽史·萧韩家奴传》称“统和间,皇太妃出师西域,拓土既远,降附亦众”[25],所说也是可敦城附近之事,所指都远不是传统所说安西流沙外的天山南北路、浮图城所在的“西域”,而是辽朝疆界西部边陲的西番部落。辽太祖大军西征最远处应只是派兵西出居延流沙即所谓“逾流沙”,进而俘得一甘州回鹘边将都督,或因甘州回鹘边城地名读音相近,而被《辽史》编纂者误作“拔浮图城”。笔者这些论述的基本思路和结论在前番拙作中已大多涉及,尤其是太祖西征的时间问题,笔者特别强调,这是以往史家明显忽略的,后又以专题短文提醒注意[26]。现在看来,传统说法形成的思维定势一时难以摆脱,批评者不愿认真体会笔者的考证和阐说,一味信守《辽史》这几句疑点重重的记载。而事实是《辽史》所谓太祖西征“拔浮图城”,《辽史》内外没有任何佐证。将《辽史·太祖纪》提到的“霸离思山”认作回鹘西路上的北疆“巴里坤山”,更是一个关键错误。笔者通过西征时间、路程的排比梳理和人情事理的常识分析,确认辽大军绝不可能在三四天内从漠北回鹘牙帐一带赶到北疆巴里坤,也就不可能进一步到达“浮图城”。《辽史》成书仓促,编撰质量较差,有关记载远不严密,“拔浮图城”四字严重脱离史实逻辑,应是史书编纂者误书,不足为据。天赞三年(924),辽太祖西征大军绝不可能到达北疆浮图城。杨富学先生文的批评意见进一步促发笔者的思考,笔者上述论证力求严谨周致,杨文的举证和论说无法动摇笔者的论说,而至少有两处恰好有力反证了笔者的观点。

二、辽军从漠北回鹘故城而非高昌回鹘浮图城获得西瓜正是基于上述史实论证,笔者认定胡峤《陷虏记》所说“契丹破回纥得此种”,是说从漠北回鹘获得西瓜,我国西瓜最初来源于漠北草原,具体是蒙古国前杭爱省哈拉和林漠北回鹘牙帐一线,这是一个顺理成章的选择,也是所有相关问题的关键。杨富学先生文除上述不同意见外,还提出与西瓜直接有关的两方面否定的理由:一是说漠北回鹘不适宜种植西瓜,因此漠北回鹘传入说不成立;二是说同期高昌回鹘产西瓜,辽与高昌回鹘间交往密切,辽上京的西瓜是由高昌回鹘传来。笔者也相应从两方面谈谈自己的看法。(一)关于漠北回鹘的西瓜杨富学先生文称漠北回鹘“不适宜种植西瓜”(第265页)。笔者最初也有这方面的担心,按生活常识判断,“古回鹘城”一带纬度那么高,比我国华北气温明显偏低,应该不太适宜种植西瓜。但不太适宜,并非完全不能。笔者在撰写前篇拙作时,谨慎起见,布置门下同学帮助寻访蒙古国的朋友。下面两幅照片是当时南京信息工程大学国际教育学院汉语中级班的蒙古籍留学生贝琳格(Bilegjargal)女士提供的。她的母亲与哥哥一直生活在漠北回鹘故城所在的蒙古国前杭爱省哈拉和林,母亲的朋友种植西瓜,照片即由其提供,拍摄时间是2017年9月:

图 1 蒙古国前杭爱省哈拉和林的西瓜田,田中有流水灌溉。蒙古国贝琳格(Bilegjargal)女士提供

图 2 蒙古国前杭爱省哈拉和林蒙古包前收获的西瓜。蒙古国贝琳格(Bilegjargal)女士提供

前一幅是瓜田风景,鄂尔浑河流域土地开阔平展,田间有潺潺流水灌溉(图1)。后一幅是瓜农蒙古包前收获堆放的西瓜(图2)。既然如今能大面积种植,在一千年前的唐五代,正值东亚历史气温相对较高时期,蒙古高原的生态环境也应大大优于现代,自然更能种植。笔者推测,这里的西瓜应是中唐漠北回鹘鼎盛时由摩尼教传教士与粟特商人从中亚撒马尔罕一带传来。在漠北回鹘西瓜种植明显领先中土,而我国新疆一带又缺乏西瓜种植及其向内陆传播确切信息的情况下,这几乎是唯一可以想象的来源,具体论证见前番拙作。当然结论远不是绝对的,有待结合中亚与蒙古国的资料信息进一步探讨。杨先生文中批评说,这是“无稽”之谈,理由是漠北回鹘西迁后,当地已“沦为空地”,剩下的是鞑靼(蒙古族)人,鞑靼人不信摩尼教(第265页)。这一说法与其称漠北回鹘不适宜种植西瓜,因而漠北回鹘便没有西瓜一样,都过于简单化、绝对化了。辽太祖时,鞑靼(蒙古族)人仍在兴起发展中,在漠北草原远不占绝对优势。漠北回鹘受北方黠戞斯部落侵略后南下西迁,是否能做到举国一空,一个不剩,真不可想象。如果真就信其悉数尽迁,就犯了《孟子·万章上》所批评的“信斯言,是周无遗民也”那样的错误。《辽史·太祖纪》就在辽军占领漠北回鹘故城后即记载有“回鹘霸里遣使来贡”,显然应非来自甘州、高昌境内,而是附近漠北回鹘亡国后未及远迁的部落。退一步说,即使漠北回鹘亡国西迁后真无一回鹘人留下,只要鄂尔浑河流域有农耕人口——这是史家证明了的,无论是什么民族,持什么信仰,西瓜都有可能一直种下去,种到天赞三年契丹人来临。再从最初记载的西瓜种植方法看。胡峤《陷虏记》称“云契丹破回纥得此种,以牛粪覆棚而种”。这一方法的核心是“覆棚”,属温室保温措施,应非仅指早春育苗之类,而是用于整个西瓜主要生长期的保温防冻。所说牛粪也不是一般施肥,应是以粪为土,目的是为了提高地温,上下作用,以促进西瓜生长[27]。这一技术非同寻常,如属我国北方地区西瓜种植的常见方法,相应的瓜田棚架之景会十分普遍和醒目,后世四部文献中势必会多少言及,而笔者分别以“西瓜”与“棚”“帘”“幕”作为组合条件在“中国基本古籍库”“爱如生方志库”(一集、二集)检索,除一两处明显辑录胡峤这一内容外,未见任何其他类似的信息;这套技术如属北方地区瓜蔬乃至各类作物种植的通用技术,则又不必在记载西瓜最初引种时专门提起。显然,这一特殊的种植技术只属于此时新来不久的西瓜,非中土原有,应来自契丹人引种西瓜的来源地。但无论是亚洲西瓜盛产地花拉子模、撒马尔罕一带,还是我国新疆地区,都未见有这套种植技术的信息。而蒙古高原腹地无霜期短,春夏间早晚温差大,寒热起伏变化剧烈,如《(光绪)蒙古志》记载:“若春季之气候变化尤甚,当清和之日,华氏表升至八十九度时,雷一发声,忽行夏令。至于日暮,又降冰点,华氏表落至八度半。冷风俄起,寒气总至,遂纷纷飞雪,不半日间差至九十余度。”[28]在西瓜生长期,尤其是寒潮突然来临或夜间、早晚极度低温时,有必要时刻做好防寒防冻工作,搭建类似后世蒙古包那样的帐幕进行保护,至少漠北回鹘中心区的哈拉和林一带更有这方面的需要。胡峤《陷虏记》所见辽上京种植的西瓜,是契丹人从漠北引进不久,还保留着漠北回鹘的这一种法。后来人们发现在辽上京一线乃至我国南北各地实际没有必要,也就逐步放弃了,因而宋以来我国农学文献乃至所有四部文献中也就不复有见。这一种植措施在辽上京一带的昙花一现,不仅可以进一步说明契丹人所获西瓜来自漠北回鹘腹地这样的高纬度地区,而且也有助于我们理解漠北回鹘这样的苦寒之地何以领先中土出现西瓜。如此复杂的种植方法应非出于一般民间自然传种,而是漠北回鹘举国信奉摩尼教时,出于摩尼教对瓜类食物的崇信,加以中亚摩尼传教士的积极引导,才会摸索出这样一套适应漠北高原腹地特殊气候条件的高成本种植方法。

吐鲁番高昌故城发现的细密画残页,描绘的是摩尼教庇麻节场景,当为摩尼教的通用宣传画,现藏德国柏林。庇麻节为摩尼教最重要的节日,每年3月举行,为纪念摩尼教创始人摩尼殉教而设。图中央有台案供奉食物,其中三脚金盆盛瓜果,底层为三个黄色甜瓜,中为紫色葡萄,最上层为一绿色黑纹西瓜,可见西瓜在摩尼教徒心目中的重要地位。蒙古高原深处回鹘牙帐一线种植西瓜,应从中唐漠北回鹘举国崇奉摩尼教时开始。

杨富学先生文不同意笔者的这一推断,说此法是辽上京一线日照不及北疆,由那里移种后作出的应对措施(第260页)。而果若如此,就无法解释全国各地夏季日照时间多不如新疆,何以相同气候条件下,宋元明清南北各地包括后来的辽上京一线均未见使用乃至提及此法。杨先生文又称“契丹人的种植方式在今天的东北、河北一带一仍其旧”(第260页),却未交代所说依据。为谨慎起见,早在2017年笔者即通过朋友帮助,请教内蒙古师范大学学报编辑部张晋海老师,张老师家乡在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗,与蒙古国接壤,是内蒙古著名的西瓜产地。张老师介绍,那里小满季节开始种西瓜,最初必须用草覆盖防冻,后来也采用大棚育苗、地膜保温,而瓜秧移栽到大田后,就不用再覆盖什么了。因杨富学先生有此说法,笔者近日又请内蒙古师范大学闫艳教授帮助寻找赤峰市的同学了解情况,学生转告当地瓜农答复称:“西瓜在小满(5月中下旬)左右开始种植,此时昼夜温差不大,夜间温度基本能达到8—10度左右,西瓜瓜秧不会受冻。至于9月份成熟阶段,赤峰市气温整体偏高,因此西瓜种植及成熟阶段,夜间完全不必采取塑料薄膜、草帘、塑料大棚等保温措施。”新疆大学李晓峰教授家在北疆奇台县——浮图城的邻县,牡丹江师范学院付振华教授家在黑龙江哈尔滨市五常县——将西瓜种子从金朝带回南宋的洪皓拘留金朝时的流放地,他们帮助询问家乡瓜农,均称夏秋大田种西瓜无须上面搭棚保温(有用地膜催苗、保墒的现象)。这是笔者了解到的信息,四地都是我国三北边疆地区,其中即有辽上京所在赤峰市,所说高度一致,在夏秋西瓜主要生长期不需要搭棚覆盖保温。不知杨富学先生所说是否有更深入的调查或更可靠的依据?笔者担心这样一种情景,杨富学先生所说“今天的东北、河北一带”的情况有可能属于现代设施农业或高效集约农业,根据市场需要调控西瓜生长季节,提高单位面积产量而程度不等实施的大棚种植技术。如今这在我国南北各地已十分普遍,与笔者所说西瓜产地传统的大田露地种植生产应是完全不同的情景。(二)关于高昌回鹘的西瓜及其东传毫无疑问,新疆远比漠北蒙古高原腹地更适宜种植西瓜。但《辽史·太祖纪》说辽大军“九月丙申朔,次古回鹘城,勒石纪功”,这是夏历九月初,蒙古高原西瓜成熟晚于中原,此时应有获得西瓜的机会。而继续西上,按太祖本纪所说时间计算,最早也得夏历十月中下旬(当然这也不可能),才能到达北疆腹地的浮图城。我们引唐人诗歌来感受一下北疆浮图城一带的气候环境。盛唐诗人岑参曾长期生活在唐代北庭即浮图城,诗中这样写道:“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪”,“将军角弓不得控,都护铁衣冷难着”(《白雪歌送武判官归京》)。“君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天。轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。”(《走马川行奉送出师西征》)“九月天山风似刀,城南猎马缩寒毛。”(《赵将军歌》)诗歌不免夸张,但所说是夏历八、九月的天气,等到十月中下旬将是什么情景不难想象。以这样的时节气候,是否还能见到西瓜,吃到西瓜?西瓜皮嫩、水份重、易腐烂,不宜久贮,根据《辽史》记载从流沙、浮图城、甘州回鹘一路十分仓促的时间,辽军在新疆境内绝不可能久留,如果见不到成熟的西瓜,吃不到新鲜的西瓜,以契丹这样的游牧民族,是否还会留心搜掠瓜种带回?这些都值得怀疑。这在笔者前番拙作中都已提及,是一个值得考虑的因素,显然并未引起批评者注意。杨富学先生文致力于挖掘高昌回鹘境内的西瓜及其东传辽上京的信息作为证据,但在笔者看来,我们应紧扣最初文献记载所说情景来讨论我国西瓜的起源问题,五代胡峤《陷虏记》指明是“契丹破回纥得此种”,而非契丹与回鹘交往获得此种,我们不能放弃这一明确的记载,漫然挖掘其他无关情景。尽管如此,我们还是看看杨文所说高昌回鹘境内的西瓜。杨文开篇第一节“西瓜产自高昌回鹘说”专门举敦煌写本《都统大德致沙州宋僧政等书》所说“瓤桃”,应是认作最重要的证据:“为缘发书慰问。今因履使薄礼书信、西地瓤桃三课(个)同一袋子,各取一课(个)。今因使行,略付单书,不宣谨状。十一月十日。”杨文论述说:“该文书乃是由高昌回鹘王国发给敦煌的书信。森安孝夫考证其中提到的'瓤桃’指的是西瓜,将此事系于10世纪后期数十年间,足资取信。”(第259页)这一回鹘文书,也见于黄盛璋先生引据。两人都将其中“瓤桃”视作西瓜,都称是根据日本森安孝夫的意见。我们来看看这位日本学者的论说:“(瓤)在现代汉语中则泛指瓜果、西瓜、桔子的食用部分。考虑到以上情况,而且又是吐鲁番盆地的土产,仅送一个即可使敦煌的人们大为高兴的东西就只能是甜瓜和西瓜了。”[29]而下文在甜瓜、西瓜两者中的进一步选择,却与我们学界的传统认识一样,依据胡峤《陷虏记》“契丹破回纥得此种”和《辽史·太祖本纪》“遣兵逾流沙,拔浮图城”,得出“西瓜是从西方的回鹘输入进来的”结论,再据以推断所谓高昌人所送“瓤桃”是西瓜而非甜瓜。杨富学先生转而反过来引用日人这一结论来证明“瓤桃”是西瓜,证明高昌回鹘、北疆浮图城这里生产西瓜,就是这样一种逻辑:为什么回鹘文书中的“瓤桃”是西瓜,因为高昌回鹘浮图城一带有西瓜;为什么高昌回鹘浮图城一带有西瓜,因为高昌回鹘文书中的瓤桃就是西瓜。这是典型的循环论证,完全出于西瓜来自高昌回鹘夏都浮图城这一先入为主的固有看法,互为证据,重复说明而已。而在笔者看来,这道高昌回鹘书信中的“瓤桃”以“桃”为名,所指不明,从主人送礼时间已是隆冬十一月看,如确属瓜类,也只能是皮厚肉硬、颇耐贮存的哈密瓜之类硬皮甜瓜,而不可能是水份重、性偏寒、不易长期保存的西瓜。杨富学先生文第二节“西瓜由高昌回鹘传人契丹”举西夏黑水城遗址(在今内蒙古阿拉善盟额济纳旗)出土文献《蒙学字书》和西夏文献《杂字》中的“回纥瓜”和“大食瓜”“大石瓜”,认为“回纥瓜”是后世所说哈密瓜,而“大食瓜”来自波斯,有可能是西瓜,以此作为西瓜由高昌回鹘东传的后续证据。但显然只是推测,关键还在这些西夏文献时间远在五代之后,所说地点更与五代胡峤《陷虏记》所说“契丹破回纥得此种”之事完全无关,同时乃至明代以前也没有黑水城一带盛产西瓜的蛛丝马迹。而所谓“大食瓜”,笔者认为有可能是中唐杜环《经行记》所说末䘵国“寻支瓜”[30]。我国古代文献所谓“寻支瓜”“大食瓜”“大石瓜”,都仅见称其果大,从未见将其与“西瓜”联系起来,究属何瓜无法考稽。“西瓜”这一名称,从胡峤《陷虏记》以来,一直很明确和稳定,在明中叶李时珍《本草纲目》之前未见有任何别名异称出现。这种情况应如笔者前番拙作所说,有可能早在漠北回鹘时,“西瓜”这一汉语定名即已出现,天赞三年(924)辽太祖西征至此,将西瓜种子、种植技术连同“西瓜”名称一起带到辽上京。西瓜在我国无论历史起点还是名实语义都十分明确,了无疑义。在没有确凿证据和前后有迹可寻、大致传承有序的情况下,不宜将孤立记载、传承不明的瓜名,因其一鳞半爪似是而非的性状而随意说作西瓜,这很不科学,自然也缺乏说服力。杨富学先生文继而论证辽上京一线的西瓜盛况,作为此间西瓜东传的结果。杨文对辽上京西瓜盛况的论述引证之富、论述之详少有其比,笔者深表赞赏。而在笔者看来,这正充分表明辽上京作为我国西瓜起源地的真实可靠。有必要提请注意的是,同时作为上源的所谓高昌回鹘、西夏境内的西瓜都无类似情景,更不待说有辽上京那样明确的后续传播信息。杨文认为辽上京一线出土的西瓜子,“有可能表明西瓜是被运至此地进行消费的。果若是,则上述证据当为回鹘西瓜传入契丹的旁证”(第263页)。显然只是猜测,这种猜测不仅严重脱离胡峤《陷虏记》所说“破回纥”的语境,而且假设的前提也不成立。众所周知,西瓜夏秋高温季节成熟,皮嫩肉疏水多易腐烂,不利于保存和长途运输。黄盛璋先生即说及这样一则瓜史佳话,“九世纪前半, 花刺子模苏丹, 将西瓜装于特制铅模,中塞冰雪, 献于遥远之巴格达麦蒙(813 -833 在位)与瓦西格(842 -847)两哈利发”[31],可见远途运送新鲜西瓜代价特大。清朝盛时,新疆地方政权有以马队进献哈密瓜至京的传统,却从未见如此进贡西瓜。在现代高速物流出现之前,很难将西瓜从远在今新疆中部的高昌回鹘一路保鲜运至数千里之外的辽上京一线供大众消费。杨富学先生文还举高昌(今新疆吐鲁番东哈喇和卓)一带发现的摩尼寺彩绘祭供图为证,黄盛璋先生先前即引此图论证西瓜由西域传入高昌回鹘。显然,这是高昌回鹘时期高昌一带西瓜的有力证据。而且就笔者的想法,如果西瓜由中亚传来,尤其是有摩尼教参与,就很难完全绕开我国新疆地区[32]。但高昌可汗城一线有没有西瓜是一回事,辽人有没有从这里获得西瓜则是另一回事,两者并无必然联系。辽太祖西征军是否到达高昌夏都浮图城我们这里尚在讨论中,而辽军没有到达西州回鹘可汗城高昌却是绝对的,因此相关讨论也就不免脱离胡峤《陷虏记》“破回纥得此种”所说情景。

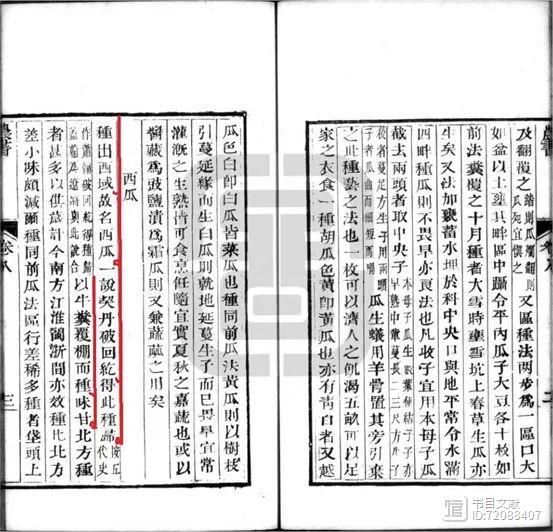

清和宁《(嘉庆)回疆通志》记载:“西瓜,其种由内陆携去,种之者皆汉人。”清乾隆以来,新疆地区的西瓜由内陆传去,才逐渐兴起(民国十四年铅印本书影)高昌古城摩尼寺祭供图还有一个值得斟酌之处,笔者前番论文已经提出。该图所绘“选民”着白色法衣,多标波斯人名,很难说这是高昌当地庇麻节的真实写照,而更像一幅摩尼教的通用宣传画,描绘的是摩尼教会活动的经典场景,未必能反映高昌一线西瓜实际生产情况。可以结合思考的是,吐鲁番市阿斯塔那高昌回鹘墓葬就出土了一些甜瓜子,却没有发现西瓜子。另有维吾尔学者著文称,截止2005年整个新疆境内并未出土西瓜种子[33]。西瓜子远比甜瓜子大而坚实,更利于保存下来,却未见有出土报道,这表明新疆历史上种植的瓜类应以哈密瓜那样的硬皮甜瓜为主,而当时高昌回鹘即使有西瓜传入,种植应十分有限,并未深入扎根、持续发展。文献记载也显示,清乾隆以前新疆境内很少有西瓜种植的信息。新疆西瓜最早的文献记载见于元人《长春真人西游记》,公元1222年,长春真人丘处机应成吉思汗召见来到西域,重阳日路经昌八刺(今新疆昌吉市,浮图城向西不远),当地回鹘王夫妇招待他,“劝蒲萄酒,且献西瓜,其重及秤,甘瓜如枕许”[34]。而同时耶律楚材在中亚所见“八普城(引按:在今乌兹别克斯坦东北部)西瓜大者五十斤”[35],西辽河中府(治今乌兹别克斯坦撒马尔罕,古称寻思干)一带“西瓜大如鼎,半枚已满筐”[36]。显然,新疆境内的西瓜远不如中亚地区出色。直至清朝中叶《(乾隆)回疆志》仍称:“西瓜,苗蔓花实悉与内陆同,而味不及内陆远甚。”[37]《(嘉庆)回疆通志》也说:“西瓜,其种由内陆携去,种之者皆汉人。红黄两色,味性与内陆同。”[38]都是说新疆西瓜由内陆传去,口味远不如内陆。新疆西瓜的真正兴起是清乾隆中叶以后的事,这是必须正视的事实。我国西瓜肯定来自西域,这毫无疑问,但首先应是中唐漠北回鹘鼎盛时由中亚撒马尔罕一带经草原丝绸之路直接传至漠北回鹘牙帐一线,五代时再由契丹人引种到辽上京,进而南下中原和江南,走的是一条不同寻常却是十分明确而连续的传播路径[39],没有任何其他更为合理而可靠的选择。无论是辽太祖西征史实,还是新疆西瓜的历史信息都无法证明辽上京一线的西瓜传自北疆浮图城,那么为什么人们多倾向于相信并乐于维护西瓜由高昌回鹘、由今新疆地区传入辽上京的说法,这主要应是一种思维定势作祟。杨富学先生文中有一段论述就很有代表性:“传人内陆的西瓜被统称为西瓜。《广群芳谱》卷14说:'旧传种来自西域,故名西瓜。’按《广群芳谱》是康熙四十七年(1708)命汪灏等就明代王象晋的《群芳谱》改编而成,可知在明代时,西瓜这一名词已被确定了,说明西瓜来自西域,而非漠北。”(第264页)因西瓜这一名称,便以为辽大军必是从西域、从高昌回鹘、从今新疆地区获得西瓜,在前述漠北回鹘、高昌回鹘、甘州回鹘三种可能中先入为主地屏蔽了其他两种。而事实是,五代西瓜始见记载的最初三百年间即整个宋辽金时期,尽管有西瓜之名,却从未有人将西瓜与西方、西域联系起来,也就是说人们根本没有西瓜来自西域的意识,更不用说认其来自北疆浮图城。宋人只认西瓜来自北方,来自燕北,南宋范成大《西瓜园》题注所谓“本燕北种,今河南皆种之”,毛珝《仪真》诗称西瓜“总是中原旧风物”,都一致认定西瓜是从北方来的,是从燕北经中原南传。[40]试想如果辽上京的西瓜真的来自唐之北庭(浮图城)一带,以宋人之博学不会不知,以宋与辽、金先后对立,文化情感上多有排斥,势必更多爱道盛唐故实,将西瓜来源说作汉唐西域,而事实不是,宋人只认西瓜来自燕北而不是西域。

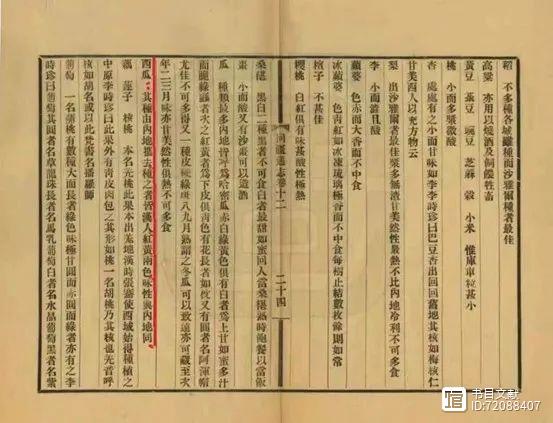

元朝王祯《农书》(清乾隆武英殿聚珍丛书本电子版书影):“西瓜:种出西域,故名西瓜。一说契丹破回纥,得此种归。”这是古人关于我国西瓜来源的两大不同说法,可见在古人心目中,契丹所破回纥不在西域

元人的说法更值得寻味。元王祯《农书》:“西瓜,种出西域,故名西瓜;一说契丹破回纥,得此种归。”[41]这是我国西瓜史认识的一大转折,此前都说西瓜来自回鹘、燕北,元人开始称西瓜来自西域,故名西瓜。这一认识转型的背景是成吉思汗元蒙大军西征,中亚撒马尔汗一带西瓜著名产地硕大的西瓜为元人所知,也确实有从中亚引种蒙古草原和内陆的迹象[42],从而带来元蒙大军“征西域,中国始有种”[43],西瓜来自西域的新认知,这一说法奠定了此后我国西瓜来源及其名称的经典认识。[44]而同时值得注意的是,王祯把“契丹破回纥”作为完全不同的另一种说法特别提出说明,试想如果当年“契丹破回纥,得此种归”是由唐之高昌回鹘浮图城获得西瓜,它就在西域范围,是典型的西域重镇,两说就并非截然不同。显然,元人与宋人一样,他们心目中的“契丹破回纥得此种”不在西域,而在北方,在漠北。即就整个古代而言,笔者在《四库全书》、“中国基本古籍库”等数据库中检索,除极少数文本明显误解的情况,也未见有认为契丹人所说获得西瓜的“回纥”在北疆浮图城,在高昌回鹘,乃至在西域的。清人赵翼《哈密瓜》诗就很有代表性:“君不见薝卜(引按:栀子)分根自大食,茉莉购种从波斯。菠稜旧为婆罗菜,安榴故是涂林枝。高昌葡萄上苑茂,大宛苜蓿离宫滋。即如西瓜产回纥,胡峤出塞惊绝奇。今已蔓延遍中土,功妙驱暑逾凉飔。可知芸生信蕃变,迁地亦有谐土宜。”[45]是说因土地之宜引种外来作物,栀子、茉莉、菠菜、石榴、葡萄、苜蓿都来自西域,唯西瓜来自塞外回鹘。此回鹘又非盛产葡萄的“高昌”,显然它不在西域,只能是传统回鹘所在之漠北。这是由五代胡峤《陷虏记》以来古人最基本的感觉和认知。由此可见,所谓契丹人从北疆浮图城获得西瓜的说法既不符合历史事实,也不符合古人共识,而属于现代人习焉不觉、根深蒂固的误解,需要我们认真反省,着力纠正。

注释:[1]程杰:《西瓜传入我国的时间、来源和途径考》,《南京师大学报》社会科学版2017年第4期,第79-93页。经修订,收入笔者《花卉瓜果蔬菜文史考论》,商务印书馆2018年版,第509-531页。[2]程杰:《恩施西瓜碑文字释读与瓜史意义考论》,《历史文献研究》总第48辑,第1-20页。[3]杨富学、程嘉静、郎娜尔丹:《西瓜由高昌回鹘入契丹路径问题考辨》,《丝绸之路研究集刊》2021年第2辑,第257-268页。[4]〔宋〕欧阳修:《新五代史》卷七三,中华书局1974年版,第3册,第906页。[5]〔后晋〕刘昫等:《旧唐书》卷一九五,中华书局1975年版,第16册,第5213页。[6]〔元〕脱脱等:《辽史》卷二,中华书局1974年版,第1册,第19-20页。[7]〔元〕脱脱等:《辽史》卷三○,第1册,第356页。[8]〔元〕脱脱等:《辽史》卷四六,第2册,第757页。[9]〔元〕脱脱等:《辽史》卷三,第1册,第27页。[10]〔元〕脱脱等:《辽史》卷二,第1册,第19-20页;李有棠:《辽史纪事本末》卷一,清光绪十九年(1893)刻本。[11]周伟洲《吐谷浑史》,广西师范大学出版社,2006年版,第188页。[12]〔宋〕欧阳修:《新五代史》卷七四,第3册,第910、912、911页。[13]刘文俊:《辽金时期北边部族探究——以阻卜为主》,内蒙古大学2018年博士学位论文,第17页。[14]〔宋〕叶隆礼:《契丹国志》卷二二,元刊本。[15]〔宋〕叶隆礼:《契丹国志》卷一。[16]〔元〕脱脱等:《辽史》卷九三,第3册,第1373页。[17]〔唐〕李吉甫《元和郡县志》卷四○,贺次君点校,中华书局1983年版,下册,第1033页。[18]《辽史》卷七○《属国表》天赞三年十月所记完全相同,见第3册,第1127页。[19]〔元〕脱脱等:《辽史》卷三○,第1册,第356页。[20]〔元〕脱脱等:《辽史》卷二,第1册,第24页。[21]〔元〕脱脱等:《辽史》卷七三,第3册,第1224页。[22]〔元〕脱脱等:《辽史》卷一○三,第3册,第1447页。[23]清李慎儒《辽史地理志考》卷一:“古言流沙者有二,其甘肃安西州之流沙,非辽疆所及。惟《禹贡》弱水余波所入之流沙,即《汉书》所称居延海。”清光绪二十八年(1902)刻本。[24]〔元〕脱脱等:《辽史》卷九一,第3册,第1362页。[25]〔元〕脱脱等:《辽史》卷一○三,第3册,第1447页。[26]程杰:《辽太祖天赞三年西征未及北疆浮图城》,《阅江学刊》2019年第5 期,第106页。[27]程杰:《论我国古代瓜业的历史发展》,《中国农史》2020年第2期,第33页。[28]〔清〕姚明辉:《(光绪)蒙古志》卷一,清光绪三十三年刊本。[29]森安孝夫著,陈俊谋译《敦煌与西回鹘王国——寄自吐鲁番的书信与礼物》,《西北史地》1987年第3期,第117-127页。[30]〔唐〕杜环《经行记》:“末䘵国……瓜大者名寻支,十余人飡一颗辄足。”杜佑《通典》卷一九三,清武英殿刻本。[31]黄盛璋:《西瓜引种中国与发展考信录》,《农业考古》2005年第1期,第267页。[32]程杰:《花卉瓜果蔬菜文史考论》,商务印书馆2018年版,第528页。[33]伊斯拉菲尔·玉苏甫、安尼瓦尔·哈斯木:《从考古发现看古代新疆园艺业》,伊斯拉菲尔·玉苏甫主编《新疆维吾尔自治区博物馆论文集》.新疆大学出版社2005年版,第94-105页。[34]〔元〕李志常:《长春真人西游记》卷上,明正统《道藏》本。笔者《论我国古代瓜业的历史发展》将“秤”解作五斤,见《中国农史》2020年第2期第33页,谬甚,谨此志歉。[35]〔元〕耶律楚材撰,李文田注:《西游录注》,清光绪二十三年刻本。[36]〔元〕耶律楚材:《赠高善长一百韵》,《湛然居士集》卷一二,《四部丛刊》影元抄本。[37]〔清〕苏尔德:《(乾隆)回疆志》卷三,清乾隆抄本。[38]〔清〕和宁:《(嘉庆)回疆通志》卷一二,民国十四年铅印本。[39] 程杰:《西瓜传入我国的时间、来源和途径考》,《南京师大学报》社会科学版2017年第4期,第87-91页;程杰:《恩施西瓜碑文字释读与瓜史意义考论》,《历史文献研究》总第48辑,第6-8页。。[40]程杰:《恩施西瓜碑文字释读与瓜史意义考论》,《历史文献研究》总第48辑,第19页。[41]〔元〕王祯:《农书》卷二九,清光绪二十五年广雅书局刻《武英殿聚珍版丛书》本。[42]程杰:《恩施西瓜碑文字释读与瓜史意义考论》,《历史文献研究》总第48辑,第19页。[43]〔明〕叶子奇:《草木子》卷四,清乾隆五十一年刻本。[44]程杰:《恩施西瓜碑文字释读与瓜史意义考论》,《历史文献研究》总第48辑,第19-20页。[45]〔清〕赵翼:《瓯北集》卷六,清嘉庆十七年湛贻堂刻本。

【作者简介】

程杰,1959年生,江苏泰兴人,文学博士,南京师范大学文学院教授。著有《北宋诗文革新研究》《宋代文学论丛》《中国梅花审美文化研究》《中国梅花名胜考》《花卉瓜果蔬菜文史考论》等。

相关链接:

程杰丨恩施西瓜碑文字释读与瓜史意义考论

“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

- 00020

- 0007

- 0000