王连旺丨文同《墨竹图》东传日本考论

注:本文发表于《河南大学学报(社会科学版)》2023年第2期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢王连旺老师授权发布!

作者按语:东坡《文与可画筼筜谷偃竹记》云“画竹必先得成竹于胸中”,此即“胸有成竹”之出处。“东坡最近很忙”,且让其表兄文同(字与可)带着《墨竹图》一起登场,展示由一幅图引发的中国古典文艺与日本五山文学的邂逅与交融。当然,这里面还是少不了东坡;原文载《河南大学学报》(社会科学版)2023年第2期,感谢学报的采用以及编辑姬老师专业细致的校订。投稿时,笔者删除了部分说明性文字及大篇幅的引文。为便于诸位师友阅读,特加以增补,并将页下注改为尾注,添加了几幅图版,引用时请以刊物为准。感谢南江涛老师再次推送。小稿不足之处尚多,敬请诸位师友批评指正!

文同《墨竹图》东传日本考论

王连旺

摘 要:14世纪初期,文同《墨竹图》的信息已出现在五山禅僧的诗文中,画僧愚溪右慧等人已在日本绘制《墨竹图》,但通过中世日本的几种藏画目录,尚不能证明文同《墨竹图》在这一时期已传至日本;15世纪中期,题有苏轼《书文与可墨竹并叙》诗的文同《墨竹图》传入日本,见于万里集九《天下白》;文同《墨竹图》技法及实物东传日本后,使“墨竹”这一主题渗入至日本五山文学,在义堂周信的大力标举下,五山文学中的墨竹主题渐趋普遍;“墨竹图 东坡诗抄物 五山汉文学”的综合研究模式具有一定的方法论启示意义。

关键词:墨竹图;“东坡诗抄物”;五山汉文学;中日文化传播

一、引言

与中国绘画史脉络中的山水图、人物图相比,墨竹作为一个绘画主题的成立时间相对较晚,至北宋徽宗朝编纂的《宣和画谱》起才作为一个独立的门类被确立下来。《宣和画谱》共著录北宋宫廷所藏231位画家的绘画6396轴,按照类别分为道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、畜兽、花鸟、墨竹、果蔬等十门,其中“墨竹门”在卷二十,排序较为靠后,且收录画家画作的数量也较少,共著录12名画家的148轴作品。正如《宣和画谱》卷二十二所载《墨竹叙论》提及的那样:“画墨竹与夫小景自五代至本朝才得十二人,而五代独得李颇,本朝魏端献王頵、士人文同辈,故知不以着色专求形似者,世罕其人。”[1]这种“舍丹青朱黄铅粉”而独用“水墨”绘竹的方法始自五代,至北宋时,也只有赵頵(1056—1088)、文同(1018—1079)等少数几人为世人所知,而将墨竹主题发扬光大、开宗立派的则是文同。《宣和画谱》著录文同《墨竹图》有《水墨竹雀图》2轴、《墨竹图》4轴、《折枝墨竹图》1轴、《踈竹生青壁图》1轴、《着色竹图》1轴、《古木修筠图》2轴,共计11轴。文同,字与可,梓州梓潼人,北宋文人画的代表人物之一,世称文湖州。《宣和画谱》评价文同的墨竹图“淡墨一扫,虽丹青家极毫楮之妙者,形容所不能及也。盖与可工于墨竹之画,非天资頴异而胷中有渭川千亩,气压十万丈夫,何以至于此哉”,如此高的评价必定引来士人的追崇,乃至“四方之人持缣素请者,足相蹑于门”[2]。《墨志》载:彭渊材游京师,十年不归。一日跨驴南还,以一卒挟布橐,皆斜绊其腋,一邑聚观,以为必金珠也。或问之渊材,喜见须眉曰'吾富可敌国矣’,遂命开橐,则李廷珪墨一丸、文与可竹一枝、欧阳公《五代史》草藁一部,他无所有。[3]

宋人彭渊材“富可敌国”的故事可生动地诠释了墨竹图在宋代之贵重,可见《墨竹图》名重当世,求者甚多。文同还是大文豪苏轼的从表兄,苏轼画墨竹便师自文同。不仅如此,苏轼还多次在文同绘制的《墨竹图》上题诗写赞,题画诗有《书文与可墨竹》《题文与可墨竹》《书晁补之所藏与可画竹三首》,画赞有《跋文与可墨竹》。此外,还专门作《文与可画筼筜谷偃竹记》,记述文同画竹的技法与理念。遗憾的是,这些题有苏轼诗文的文同《墨竹图》皆已不存世间,只能从后世文献的零星记载中梳理其流传的大致轨迹。

实际上,宋画的流传不仅限于中国本土。日本镰仓、室町时代,中日两国间海商活跃,僧侣往来频繁,大量香料、药材、瓷器以及绘画、墨迹、宋元典籍东传日本,成为日本皇室公卿、幕府将军竞相收藏的“唐物”,“唐物”崇拜之风盛极一时。这一时期传入日本的宋画被称为“古渡”,数量巨大,且多流入幕府将军宅邸。幕府将军还从五山禅僧中选拔精通书画之僧任命为“同朋众”,命他们专门从事搜集鉴藏“唐物”及出纳管理等工作。

镰仓时期,日本模仿南宋,建立五山十刹,临济宗五山禅僧成为文化主体,服务幕府的文化、外交、“唐物”鉴藏等事业。这一时期,在日本最受欢迎的中国诗人是杜甫、苏轼、黄庭坚,宋元画被视为“唐物”珍宝。五山禅僧世代研习苏诗,[4]积累了体量巨大的日本苏诗古注本——东坡诗抄物。[5]五山禅僧注释苏轼诗歌时使用的底本为南宋时期的苏诗类注本,此本专设“书画”门类,收诗114首,间接成为了五山禅僧研究宋画的生动资料。另外,五山禅僧还是日本五山汉文学的创作主体,他们的诗文作品中是否出现了“墨竹”这一主体也值得关注。因此,本文在宋画东传日本的背景下,从东坡诗抄物中寻找线索,考证文同《墨竹图》东传日本的史实,进而探讨其对日本五山汉文学的影响与意义。

二、幕府将军藏画目录中的《墨竹图》

在盛行“唐物”崇拜之风的镰仓、室町时期,大量宋画传至日本。这从浙江大学研究团队编纂的《宋画全集》中也能窥见一斑,《宋画全集》第七卷收录日本所藏宋画174幅,数量超过了上海博物馆(72幅)、辽宁博物馆(39幅)两家著名博物馆的收藏总和,[6]这个数量与中世日本所编的几种书画目录所收宋元画数量中也有所体现。

日本现存最早的宋元画目录为《佛日庵公物目录》,该目录是圆觉寺佛日庵的什宝目录,成书于日本元应二年(1320年),贞治二年(1363年)圆觉寺住持法清又增删为卷子本。佛日庵为镰仓幕府第八代将军北条时宗(1251—1284)在圆觉寺的塔头。北条时宗素有皈依禅宗之志,师从南宋渡日僧兰溪道隆(1213—1278)、兀安普宁(1197—1276)、大休正念(1215—1290)等。《佛日庵公物目录》[7]著录的宋元书画、墨迹、器物众多。其中,收录宋元顶相39幅、宋元画11题48幅,但未见著录文同《墨竹图》。若以此推测,则《佛日庵公物目录》成书之时,文同《墨竹图》可能尚未传入日本。

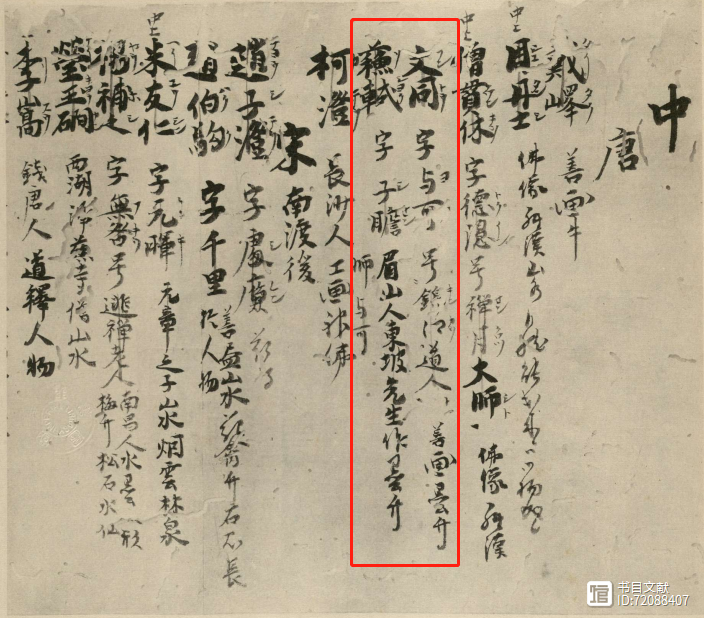

另一本收录中国绘画的著名目录为《君台观左右帐记》。该目录是日本室町幕府第八代将军足利义政(1436—1490)担任“同朋众”的能阿弥(1397—1471)所编,之后其孙相阿弥(?—1525)又有所增补。与《佛日庵公物目录》相比,此目录的成书时间晚了一个多世纪。在此期间,日本的“唐物”崇拜之风更为盛行,大量宋元绘画、墨迹等传入日本。其中,禅僧顶相画被作为“道场庄严具”在禅林中被广泛使用,而山水画等则多作为“座敷饰”装饰将军宅邸。《君台观左右帐记》原本已佚,但抄本与刊本多达150余种,大致分为能阿弥系统文本与相阿弥系统文本。书名中的“君台”指幕府将军的“御座所”(楼台宅邸),“左右”指代侍者(同朋众),“帐记”即工作日记或指南。具体而言,此目录即是装饰足利义政“东山御殿”的“唐物”清单及配置样式。

《君台观左右帐记》由三部分构成,第一部分将六朝至元代的约150名画家按照上、中、下三品加以品评,第二部分为“饰次第”,详细绘制出了“书院饰次第”的样式,第三部分为器物类,计有木雕、铜器、瓷器、茶壶等。第一部分所著录的画家中,绝大多数为宋元时期的画家。其中,在“中品”著录了文同与苏轼:“文同,字与可,号锦江道人,善画墨竹;苏轼,字子瞻,眉山人,东坡先生作墨竹,师与可。”[8]由此可知,足利幕府的“同朋众”能阿弥等人已知晓文同、苏轼的《墨竹图》,并将其视为可以装饰“东山御殿”的绘画佳作。但此目录所列画家的作品是否均已传至日本则有待商榷。

《君台观左右帐记》日本永禄六年古写本

能阿弥还编有另一部藏画目录《御物御画目录》,收录足利义满以来历代足利将军所藏中国绘画90题计280幅。东京国立博物馆藏《御物御画目录》[9]为写本一卷,卷尾有能阿弥的“奥书”(题跋)。此目录是依据足利将军实际所藏宋元画而制作的,其中未见文同或苏轼的《墨竹图》。因此可以证明,在能阿弥生活的时代,《墨竹图》尚未进入足利将军画库。

三、日本东坡诗抄物中的《墨竹图》

文同《墨竹图》信息东传日本的另一个载体是苏轼诗文集。苏轼的诗文集在其生前便已大量刊刻,大行海内,北传辽金,[10]风靡高丽,[11]东传日本。苏轼诗文集在辽金、高丽的传播与接受群体情况,经国内外学者的研究已基本明确。初传日本的时间只能大概推断为13世纪中期,[12]依据1253年成书的《正法眼藏》(道元著)与1254年成书的《古今著闻集》(橘成季著),但尚不能说明苏轼文学在日本的传播形式及程度。而日本五山汉文学中有关苏轼的记载可使这一模糊状态初步明晰化,也能以此为依据来探讨文同《墨竹图》相关信息东传日本的时间。

894年,日本停止向中国派遣遣唐使,中日间官方往来自此中断,10至14世纪东亚海域的活动主体变为海商与禅僧,中日间横渡沧波的人员在数量和往来频次上较之以往不但没有减少,反而大幅增加,[13]大量宋代书籍被宋代商船、日本入宋僧、宋代渡日僧等携至日本,这些承载着宋代文化基因的典籍在东瀛生根发芽,催生了日本镰仓时期(1185—1333)至室町时期(1336—1573)的宋学隆兴,文学风尚亦随之一变,以日本临济宗禅僧为主体、以汉诗文创作为主要形式的五山文学成为文学主流。

五山文学初期的作品中,不乏有关苏轼诗文集东传日本的记录。虎关师练(1278—1346)《济北集》卷三收录《除夜并序》诗一首,序中言:

《东坡集》曰:“岁晚相与馈为馈岁,酒食相邀呼为别岁,除夜不眠为守岁,蜀之风俗如是。”因而有三诗各八韵,予嫌其繁冗焉,今夜灯下包三事而赋一绝云。[14]

显然,《东坡集》不仅传播至日本,而且影响了虎关师练的汉诗创作。《济北集》以诗体分卷,单卷中的作品以创作时间排序,卷三中有《辛亥之秋余居骏州与富峰密迩偶作二偈》诗,辛亥为日本应长元年(1311),该诗又在《除夜并序》之后,据此可以确定1311年之前即14世纪初期便有五山禅僧阅读《东坡集》的记载。值得注意的是,虎关师练曾跟随元大德三年(1299)渡日僧人一山一宁学习禅学与外典之学,一山一宁可能携带《东坡集》至日本。村井章介将13世纪中期至14世纪中期称为“渡来僧的世纪”,[15]大批宋元禅僧横渡东海,传法立派,他们不仅促进了禅宗东传,而且也带去了苏轼文学的诸多信息。

1320年入元、1329年返归日本的临济宗禅僧天岸慧广(1273—1335)曾遍访江南名刹,在游历湖州何山时作有《游何山道场》,诗中有“不啻坡仙题品妙,天开佳境助篇章”[16],“坡仙题品”指苏轼《游道场山何山》诗。也就是说,14世纪初期的入元僧在中国江南接触苏诗遗迹是接受苏轼文学的途径之一。至五山文学鼎盛时期的14世纪,五山禅僧研读苏诗的记录明显增多。与绝海中津(1336—1405)并称为五山文学“双璧”之一的义堂周信(1325—1388)便是苏诗的忠实读者。中岩圆月(1300—1375)于日本延文四年(1359年)为义堂周信《空华集》所作序文中称:

友人信义堂,禅文偕熟,余力学诗,风骚以后作者,商参而究之,最于老杜、老坡二集读之稔焉,而醖酿于胸中既久矣。时或感物发兴而作,则雄壮健峻,幽远古淡,众体具矣。[17]

据此可知,义堂周信曾熟读苏诗,并以此感物发兴进行诗歌创作,终成五山文学首屈一指的大家。这也从另一个侧面反映了苏轼诗歌对五山汉文学的影响。值得注意的是,义堂周信不仅研读中国古典诗歌,而且聚集门徒弟子开讲宋人周弼所编唐诗选本《三体诗》,在五山禅林中开创了讲诗的先河。

从上述例子可知,14世纪前期,虎关师练、天岸慧广、义堂周信等五山禅僧通过阅读过苏轼诗集,应已对文同《墨竹图》有所了解,但尚无明确记载《墨竹图》是否传至日本。跟随义堂周信学习外典之学的有惟肖得岩、严中周噩、大岳周崇等人,他们三人均是在日本五山禅林讲授苏诗的“坡诗讲谈师”。自此之后,日本的苏诗接受群体虽然仍在五山禅林中,但接受方式已由单纯的阅读苏诗变更为讲读苏诗、注释苏诗,产生了数量众多的被称为“东坡诗抄物”的日本苏轼古注本,从“东坡诗抄物”中也可钩沉出文同《墨竹图》的线索。

“东坡诗抄物”以南宋苏诗类注本为底本,分为78类,收录诗歌2131首。其中,迎来送往交际类诗歌数量居前两名(酬答类293首,送别类170首),第三名则是书画类(114首),这也突显了苏轼的文艺趣味。另外,寺观类(59首)、释老类(56首)等与佛教相关的诗歌数量也比较多,强化了五山禅僧与苏轼之间的亲近感,这也是苏轼诗歌在日本五山禅林大受欢迎的一个原因。而诗集中114首书画类诗歌,正好迎合了当时日本追捧宋元画的风潮,成为五山禅僧研究宋元画的生动资料,其中便包括与文同《墨竹图》有关的几首诗歌。

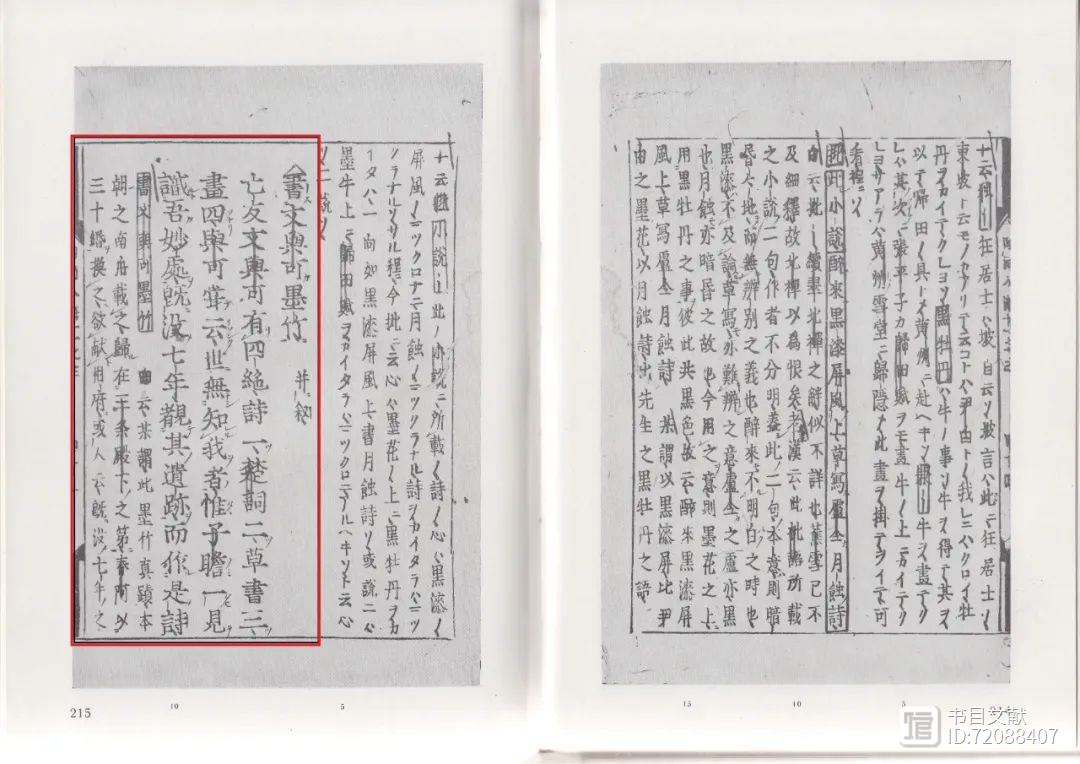

前文提及,《君台观左右帐记》著录了文同与苏轼的《墨竹图》,证明这一时期文同与苏轼的《墨竹图》已传至日本的迹象。那么,哪一幅《墨竹图》传到了日本,流布情况又是怎样呢?还有很多未解之谜。现从日本东坡诗抄物集大成之作《四河入海》所收《书文与可墨竹并叙》中发现一条重要线索。《书文与可墨竹并叙》如下:

亡友文与可有四绝,诗一,楚词二,草书三,画四。与可尝云:“世无知我者,惟子瞻一见,识吾妙处。”既没七年,睹其遗迹,而作是诗。笔与子皆逝,诗今谁为新。空遗运斤质,却吊断弦人。

《四河入海》所引万里集九《天下白》有如下注释:

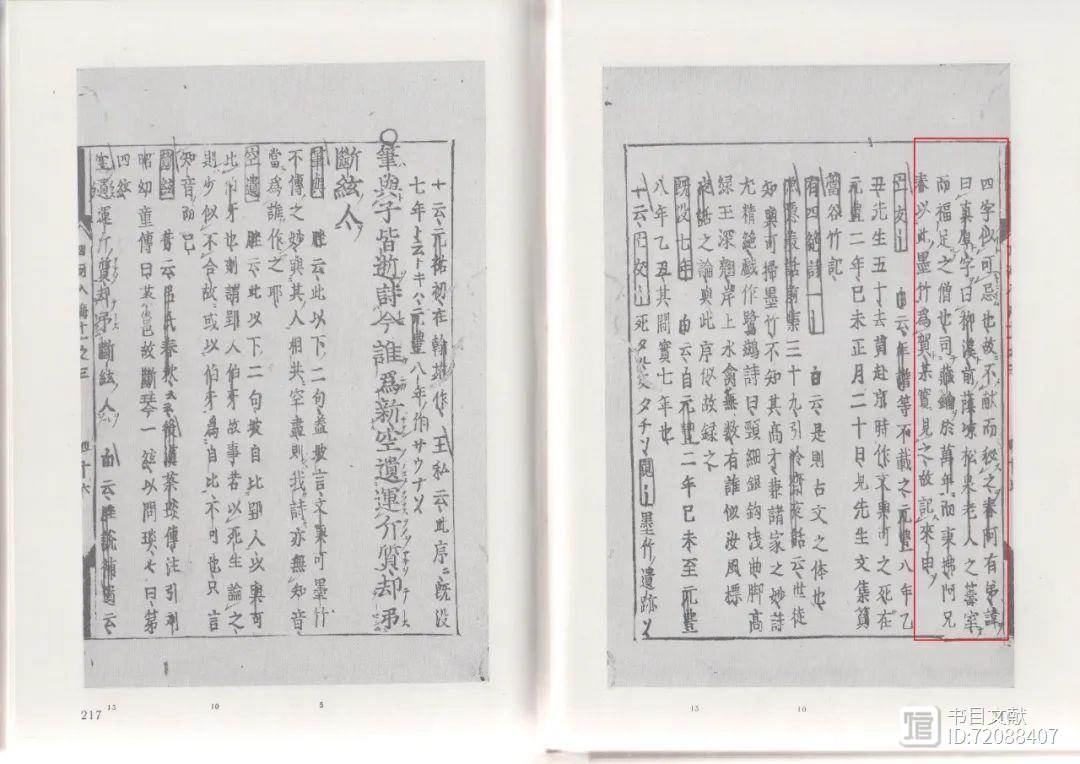

某谓此《墨竹》真迹本朝之南舟载之归,在三条殿下之第,春阿以三十缗换之,欲献相府,或人云“'既没七年’之四字似可忌也”,故不献而秘之。春阿有弟讳曰真厚,字曰柳溪,前阴凉松泉老人之筹室,而福足之僧也,司藏钥于万年而秉拂,阿兄春以此《墨竹》为贺,某实见之,故记来由。[18]

笑云清三编、中田祝夫整理《四河入海》第6册

这一记载对于考察文同《墨竹图》东传日本极为重要,特做详细解读。室町时期,舶载东瀛的“唐物”在日本不仅仅是一种实用性的商品,还被赋予浓厚的身份、等级及政治色彩,最珍贵的唐物往往被皇室、将军收藏。在众多的唐物中,宋元画尤其珍贵。上有所求,下有所好,大量宋元画在这一时期流入日本。引文中的“南舟”看似人名,其实则非。日本国立国立国会图书馆藏《天下白》古写本中以居中朱线标示人名,“南舟”处没有任何标记,由此可知“南舟”并非人物,应为明朝的渡日商船。《五山文学用语辞典》虽未收录“南舟”,但却收有“南船”一词,释为“中国渡日商船”,又举万里集九《南贡鹦鹉》诗为例,指出“南贡”“南舶”“南音”的“南”均为“中国”之意[19]。因此,此处的“南舟”当指明朝的渡日商船;“三条殿下之第”当为足利义教正室——正亲町三条尹子(1409—1467)的宅邸;“三十缗”,《汉书·武帝纪》:“初算缗钱。”李斐注:“缗,丝也,以贯钱也。一贯千钱,出算二十也。”可知,西汉时一缗为一千钱,即一贯。此处若依汉制,“三十缗”折合三万文铜钱,如此则春阿购买的《墨竹图》价格不菲。但日本“缗”与汉制不同,据日本《国史大辞典》记载,中世日本的一缗合二百文铜钱,若以日本的“缗”解读,则此画价格要“缩水”不少。因为引文中交易的场所是日本,故应以日本标准理解;“阴凉”指京都相国寺(全称万年山相国承天禅寺)鹿苑院阴凉轩,初为足利义满建造的寮舍,后被称为足利将军的“小御所”,由将军的近侍之僧担任“阴凉职”,统管五山之僧录及人事;松泉老人为龟泉集证(1424—1493)[20],松泉为其号,曾长期担任“阴凉职”,掌管鹿苑僧录,负责撰写《阴凉轩日录》;“藏钥”指掌管寺院经藏的“藏司”“藏主”,《勅修百丈清规·两序》载其职能为“知藏职掌经藏,兼通义学,凡看经者初入经堂,先白堂主,同到藏司相看”,可知真厚曾担任管理相国寺所藏经籍的职务。从春阿之弟名曰“真厚”来看,春阿与其弟可能皆为“同朋众”,因为足利幕府“同朋众”中有著名的“三阿弥”,即能阿弥、艺阿弥、相阿弥。能阿弥名为真能,艺阿弥名曰真艺,相阿弥名曰真相。以“真厚”之名推之,春阿及其弟均为“同朋众”的可能性极高。春阿与其弟真厚是了解文同《墨竹图》东传日本的重要人物,现分别考察其大致生活年代。相国寺鹿苑院阴凉轩的日记《阴凉轩日录》中可以有春阿的相关记载:

长禄三年(1459年)十一月廿七日条:墨印肉可添改之由,春阿被仰出也;长禄三年(1459年)十一月廿八日条:观音殿本尊早晨被移也,小持佛堂本尊阿弥陀之像,之前廿七日被移也,春阿奉之。……今夜御书籍被召也,春阿奉之;长禄三年(1459年)十一月廿九日条:前谓御书籍被召者,今夜之事也。南藩绢并南藩绢之御挂落被出之,以此挂落本缝之,可献之由。春阿被仰出,即召等持寺建种首座命之;长禄三年(1459年)十一月晦日条:前日御挂落之南藩绢之余分,向春阿渡之。[21]

春阿作为“同朋众”活跃于15世纪中期,即足利幕府第八代将军足利义政在职期间,春阿在相国寺负责书籍、画像等“唐物”的出纳管理工作。此外,从“墨印肉添改”来看,春阿备受足利义政器重,命其掌管将军“御印”。据日本学者阴木英雄考证,日本宽正四年(1463年)十一月十六日,春阿病危,足利义政派遣京都名医为其医治[22]。翌年三月一日,春阿圆寂后,足利义政任命其孙夏阿为“同朋众”;真厚,道号柳溪,真厚为其法讳,世称柳溪真厚。万里集九的诗文集《梅花无尽藏》中收有诗《投安乐主人惟性丈,以追哭柳渓典蔵之亡,吁!老涙聚睫梢而已》[23],称真厚为“典藏”,可与万里集九在《天下白》中的注释相为佐证,也可知万里集九与真厚私交甚笃。从《天下白》所苏诗注释中的“某实见之,故记来由”来看,万里集九亲见了春阿将此画赠与真厚的过程。春阿圆寂于1464年,则文同《墨竹图》于1464年之前即已传至日本。

根据上述材料,大致可作以下推断:题有苏轼《书文与可墨竹并叙》诗的《墨竹图》被明朝赴日贸易船的“南舟”携至日本,后被“同朋众”春阿在正亲町三条尹子的宅邸购得,春阿欲将此图献给足利幕府第八代将军足利义政,但画中苏轼诗序中有“既没七年”四字,有人认为将此等写有不祥之语的宋画献给将军不太妥当。其实,除了诗叙中的“既没七年”,诗中还有“皆逝”“却吊断弦人”等语,皆为不祥之辞,故而春阿未将此图献出,而是私藏了起来。后来,为庆祝其弟柳溪真厚转任相国寺“藏钥”之职,将此画作为礼品赠予了真厚。而日本东坡诗抄物《天下白》的作者万里集九亲见了春阿赠图的过程,这无疑增加了文同《墨竹图》东传日本的可信性。而根据《阴凉轩日录》所载春阿的活动时间及其死亡时间来看,题有苏轼《书文与可墨竹并叙》诗的文同《墨竹图》传入日本的时间当在15世纪中期。京都相国寺收藏有大量典籍、书画。五山时期,培养了众多诗僧与画僧。诗僧有绝海中津、横川景三等,画僧有如拙、周文、雪舟等,均是当时日本诗画领域的代表人物。这也从一个侧面说明京都相国寺所藏宋元画数量之多。

四、五山文学中的《墨竹图》

宋元画传至日本后被视为“唐物”珍品,除少数加盖了足利将军的“天山”“道有”“杂华室印”等鉴藏印外,很少有人在画上题诗、写赞,这也表现出他们对宋元画的珍爱与敬畏。宋元画的大量流入,对日本画坛产生了重要影响。日本相国寺画僧如拙模仿宋元画,开创日本绘画“新样”,其弟子周文、周文的弟子雪舟等人继而将宋元画主题与画风发扬光大。而在日本画僧的作品上,往往有题画诗或画赞,少则一首,多则数十首。如大阪藤田美术馆藏《柴门新月图》(日本国宝)中题有玉畹梵芳的序文(应永十二年,1405)及大因良由等十八人的题诗,京都妙心寺退藏院藏画僧如拙《瓢鮎图》(日本国宝)中题有大岳周崇的题词及玉畹梵芳等三十人的题诗。附有题画诗的绘画作品被称为“诗画轴”,这些作品即是五山文学中的汉诗,而五山文学中题画诗的数量几逾其半,成为五山文学中的主要创作形式。其中,画题则多涉及中国题材,如《潇湘八景》《西湖图》等名胜图,《范增撞斗图》《相如扫蜀图》《顾野王读书堆》《明皇贵妃图》《温公教子图》等历史典故,《松下渊明图》《杜甫骑驴图》《李白观瀑图》《白居易香山避暑图》《东坡笠屐》等文人形象图,《桃花鹦哥图》《芦花飞燕图》《雪里芭蕉图》《百雁图》等鸟禽图及大量扇面图等,足以见得五山禅僧对中国古典的憧憬与偏爱。关于五山文学与绘画的关系,近年来已受到国内学者关注[24],成为五山文学研究的一个新突破口。

有关《墨竹图》的题画诗最早见于14世纪初期铁庵道生(1262—1331)《钝铁集》,其中有《墨竹》诗一首,如下:

急雪打难死,疾风吹愈闲。不知千载后,谁斫作渔竿。烟叶梳风冷,寒梢拂月清。笔端三昧力,深夜听秋声。[25]

诗中前两联有“急雪”、后两联有“秋声”,描写的应该是《四季墨竹图》中的秋色与冬景,但这组图是从中国传播至日本的,还是日本画僧创作的尚不明确。

至14世纪中期,五山文学“双壁”之一的义堂周信(1325—1388)在《题墨竹》中明确提及“为竹写真者,文与可也、苏子瞻也。……能赏此画者,今谁其人哉?”[26],显示出他对文同、苏轼《墨竹图》的高度评价,并以可赏此画的知音自居。他对“墨竹”这一题材也极为热爱,创作《墨竹图》题画诗多达17首:

墨竹六首葛陂龙已去,嶰谷凤还归。洒墨肖形影,精神浑欲蜚。片楮才盈尺,新篁写数竿。溪山三伏暑,风雨九秋寒。密叶纤纤痩,新竿稍稍长。三冬仍傲雪,五月却蜚霜。浓淡秋千点,高低玉几丛。披图当盛暑,直欲濯清风。楚竹秋风起,佳人翠袖寒。相思湘水阔,日暮倚栏干。密叶藏春雨,新篁闯晓烟。蜀仙风驭远,谁复写婵娟。

墨竹三首

道人洒墨写琅玕,苔色兼将湿未干。唤起香严闲老子,窗间一笑雨中看。

南阳种竹两三根,卧病相思只断魂。五月南风吹未已,阶前几个走龙孙。

笑岩笑把秃毛锥,为竹传真作笑姿。未审此君笑何事,笑吾题竹欠新诗。

墨竹二首

渭川千亩只闻名,相忆年年风浪生。多谢幻菴如幻笔,写真赠我两三茎。

葛陂龙化骨犹存,风雨冥冥白日昏。惭愧春雷能解事,夜来唤起箨龙孙。

墨竹二首

南阳种竹未成丛,憔悴秋容似病翁。爱个画图生意足,春烟漠漠雨蒙蒙。

活写亭亭冰玉姿,多情好在晩晴时。不才自笑无诗赋,惭愧风流杜牧之。

墨竹图四首

何人写此翠琅玕,飒飒清风战笔端。六月山堂高挂起,炎天徒觉百毛寒。

冥冥细雨暮江头,楚竹低埀帝子愁。谁信啼妆儿女态,丈夫壮节凛于秋。

旧隐南阳竹一丛,别来七见箨成龙。只今半幅新图上,唤起归心逐水东。

道人落笔写婵娟,彷彿湘江暮雨天。老我㝹裘犹未卜,披图想见旧青毡。[27]

义堂周信的诸多墨竹图题画诗中,出现了“洒墨肖形影”“新篁写数竿”“浓淡秋千点”“道人洒墨写琅玕”“笑岩笑把秃毛锥,为竹传真作笑姿”“多谢幻菴如幻笔,写真赠我两三茎”“爱个画图生意足”“活写亭亭冰玉姿”“何人写此翠琅玕”“只今半幅新图上”“道人落笔写婵娟”等描述绘制墨竹图、鉴赏墨竹图的诗句,证明在义堂周信的时代,五山画僧已在日本本土大量绘制墨竹图。尤其值得注意的是,上述诗中提及“幻菴”“笑岩”“道人”等画家,其中可考的画僧是幻菴。义堂周信为幻菴所作的《幻菴铭》载:“京(都)万寿(寺)铁舟(德济)师之徒,曰慧。”[28]又作《走笔赠画僧惠愚溪》诗:“惠不惠兮愚不愚,笔端幻出万形模。明朝别后应相忆,万里江山一幅图。”[29]可知幻菴即日本室町初期水墨画重要画家愚溪右慧,幻菴为其庵号,其画作现存数幅,日本大和文华馆藏有《释迦三尊图》《出山释迦图》《白衣观音图》,东京国立博物馆藏有《渔樵山水图》《雨中山水图》,大阪正木美术馆藏有《布袋图》。除此之外,愚溪右慧还绘制过《葡萄图》[30]。从其现存画作可知,愚溪右慧的绘画范围涵盖道释人物图、山水图、蔬果图等,涉猎广泛,而从义堂周信的诗中,还可以知道他绘制过《墨竹图》。

义堂周信是五山文学鼎盛时期的代表人物,他创作的大量《墨竹图》题诗无疑标举了“墨竹”这一主题,而愚溪右慧、笑岩等五山画僧绘制的《墨竹图》画轴则成为《墨竹图》题画诗的创作载体。在义堂周信的影响下,很多五山诗僧参与了《墨竹图》题画诗的创作,比如绝海中津的弟子西胤俊承(1358—1422)亦创作了多首《墨竹图》题画诗:

东坡墨竹玉局奉祠违素心,南迁万里雪盈簪。蛮烟瘴雾恨如许,写在数竿风雨深。

墨竹

湖舟一仙去,谁识歳寒心。梦断山堂晓,清阴月色深。

仝

雪深埋嶰谷,老簳抱奇声。邈矣轩辕世,不教双凤鸣。

题墨竹石

绝爱竹君多野姿,应须石丈共幽期。虚心相对何曾俗,晩节同存不可移。

客枕秋清风拂处,禅衣阴静月残时。世衰罢制轩辕律,余得山房翠数枝。[31]

从诗中看,西胤俊承更关注的是东坡《墨竹图》,且多将其意向与苏轼晚年被贬之事联系起来。值得注意的是,铁庵道生、义堂周信、西胤俊承三人的《墨竹图》题画诗创作时间自14世纪初期至15世纪初期,比题有苏轼《书文与可墨竹并叙》诗的文同《墨竹图》传入日本的时间(15世纪中期)还要早。这有两种可能性,其一,早在14世纪,文同或苏轼的《墨竹图》既已传入日本,不过这只是一个推想,尚无实物或文献记载能证明;其二,即使此时期文同或苏轼的《墨竹图》真迹尚未东传,而其摹本或画面主要信息及技法也已传入日本,与义堂周信同时期的画僧愚溪右慧等人已经在日本绘制《墨竹图》,并成为《墨竹图》题画诗的创作载体。

五、余 论

产生于五代时期的《墨竹图》在文同、苏轼的开拓、宣扬之下,迅速成为宋画与宋诗的共同主题。14世纪,苏轼·文同《墨竹图》的盛名已传至日本,这一时期日本画僧愚溪右慧等人已开始绘制《墨竹图》,早期五山文学中也出现了墨竹图的“诗画轴”,这一主题的出现受到了苏轼·文同《墨竹图》以及苏诗的直接影响;15世纪中期,题有苏轼《书文与可墨竹并叙》诗的文同《墨竹图》传入日本,见于万里集九的苏诗注本《天下白》。14世纪初期,五山文学已出现《墨竹图》的题画诗,而在五山文学“双璧”之一的义堂周信的大力标举下,五山文学中的墨竹主题渐趋普遍化。

此外,通过对文同《墨竹图》东传日本的考论,还可以为我们研究五山文学提供一点方法论启示。五山文学是具有明显国际化属性的东亚汉文学遗产,然而,作为重要的东亚汉文学遗产,五山文学在中日两国都受到了不同程度的“冷遇”。五山文学的作者虽然是日本人,但使用的却是汉文,所以日本学者在面对这批使用“非母语”撰写的作品时,往往产生疏离感,在编写《日本文学史》时,往往一笔带过,取而代之的是这一时期的能、狂言及军记物语等文学作品,这种情况在中国学者编写的《日本文学史》中亦然。可喜的是,近年来国内学者已开始意识到这批东亚汉文学遗产的重要性,开始从事基础性的文献整理及研究工作[32],希望中日学者鼎力合作,通过东亚这一广域视野,打破国籍归属与汉字表述对五山文学的束缚,共同推进这批珍贵汉文学遗产的研究。

五山文学产生于中日海域贸易兴盛、宋学在日本隆兴的特定历史环境中,作品广涉中国历史典故、唐宋诗歌。而在绘画作品上竞相题诗而造就的“诗画轴”形式的诗歌作品几居其半。可以说,脱离开中国学,尤其是唐宋诗、宋元画的学术背景,五山文学的研究举步维艰。因此,应突破国别的拘囿,从中华文明海外传播的角度与东亚视域下,考察唐宋诗、宋元画在日本的流布及其对日本五山汉文学的影响,梳理五山汉文学的作品类型、表现特色、演变规律,进而构建超越时代、国别、学科藩篱的“唐宋诗 宋元画 五山汉文学”综合研究模式,究明日本五山汉文学的生成机制,彰显中国古典在东亚的射程与张力。本文正是提出并利用这一方法论,追踪了文同《墨竹图》东传日本的经纬,究明了五山文学中“墨竹”主题的形成过程。

注释:

* 基金项目:教育部人文社会科学青年基金“苏轼文学在日本的传播与接受研究”(19YJC751042)阶段性成果;国家社会科学基金一般项目“东亚视域下的日本'东坡诗抄物’研究”(21BZW012)阶段性成果篇;国家社会科学基金重大项目“中日合作版《中日文化交流史丛书》”(17ZDA227)阶段性成果

[1]《宣和画谱》,台北:台北故宫博物院,1971年影印元大德本。

[2]脱脱,等:《宋史·文同传》,北京:中华书局,1977年,第13101页。

[3]麻三衡《墨志》,载黄宾虹、邓实编《美术丛书》初集第四辑,杭州:浙江人民美术出版社,第173页。

[4]王连旺:《异域知音:研读苏诗的日本五山禅僧群》,《中国典籍与文化》,2021年第4期。

[5]王连旺:《日本的苏诗“抄物”及其文献价值》,《国际汉学研究通讯》第19、20期,北京:北京大学出版社,2019年。

[6]依据《宋画全集》第7卷、第2卷、第3卷收录的宋画总数统计。浙江大学中国古代书画研究中心编:《宋画全集》,杭州:浙江大学出版社,2008年,2009年。

[7]《佛日庵公物目录》,《美术研究》第24号,1933年。

[8]能阿弥:《君台观左右帐记》日本永禄二年(1559)古写本,东京:日本古典籍保存会,1933年。

[9]能阿弥:《御物御画目录》,东京国立博物馆藏古写本。

[10]曾枣庄《“苏学行于北”:金、元“靡然”期》,曾枣庄,等著:《苏轼研究史》,南京:江苏教育出版社,2001年,第156—205页。

[11]王水照:《苏轼文集初传高丽考》,《新民晚报》1997年3月16日;洪瑀钦:《“拟把汉江当赤壁”:韩国苏轼研究述略》,曾枣庄,等著《苏轼研究史》,南京:江苏教育出版社,2001年,第571—622页。

[12]王水照:《苏轼作品初传日本考》,《湘潭师范学院学报》1998年第2期;近年来,吉井和夫在研究日本早期的苏轼接受方面取得较大进展。吉井和夫:《日本における蘇東坡受容の揺籃期》,《西山学苑研究纪要》,2020 年第 15 号、2021 年第 16 号。

[13] 榎本涉:《遣唐使中止でも日中交流は花盛り》,《日本史の新常识》,东京:文艺春秋出版,2018年,第90—94页。

[14]虎关师练:《济北集》,上村观光编:《五山文学全集》第1卷,京都:思文阁,1973年,第97页。

[15] 村井章介:《東アジア往還:漢詩と外交》,大阪:朝日新闻社,1995年,第48页。

[16]天岸慧广:《东归集》,上村观光编:《五山文学全集》第1卷,京都:思文阁,1973年,第11页。

[17]中岩圆月:《东海一沤集》,上村观光编:《五山文学全集》第2卷,京都:思文阁,1973年,第1084页。

[18]笑云清三编、中田祝夫整理:《四河入海》第六册,东京:勉诚社,1971年,第215—216页。

[19] 市木武雄:《五山文学用语辞典》,东京:续群书类丛完成会,2002 年,第 162 页。

[20]上村观光:《五山诗僧传》,东京:民友社,1912年,326—328页。

[21]《阴凉轩日录》,《大日本佛教全书》第133卷,东京:佛书刊行会,1912年,第234—235页。

[22] 蔭木英雄:《蔭涼軒日録:室町禅林とその周辺》,东京:そしえて出版社,1987年,第185页。

[23]市木武雄:《梅花无尽藏注释》第1卷,东京:续群书类丛完成会,1993年,第531页。

[24]张哲俊:《卧游:中日潇湘八景诗的山水描写与地理信息》,《外国文学评论》,2019年第3期;张哲俊:《绘画与诗歌:瑞溪周凤的<宴滕王阁图>》,《北方工业大学学报》,2020年第4期。

[25] 铁庵道生:《纯铁集》,上村观光编:《五山文学全集》第1卷,京都:思文阁,1973年,第377页。

[26]义堂周信:《空华集》,上村观光编:《五山文学全集》第2卷,京都:思文阁,1973年,第1844页。

[27]义堂周信:义堂周信《空华集》,上村观光编《五山文学全集》第2卷,京都:思文阁,1973年,第1344—1345页,第1415页,第1417—1420页,第1455页。

[28]义堂周信:《空华集》卷20,《五山文学全集》第2卷,京都:思文阁,1973年,第1888—1889页。

[29]义堂周信:《空华集》卷3,上村观光编:《五山文学全集》第2卷,京都:思文阁,1973年,第1414页。

[30]岛田修二郎:《愚溪右慧笔<葡萄图>》,《国华》第824号,1960年,1974年。

[31]西胤俊承:《真愚稿》,上村观光编:《五山文学全集》第三卷,京都:思文阁,1973年,第2721页,第2753页,第2761页。

[32]张哲俊:《五山文学的研究与别集的校注》,《日语学习与研究》,2017年第2期。

【作者简介】王连旺,1983年生,河北衡水人,文学博士,郑州大学外国语与国际关系学院、亚洲研究院副研究员,博士生导师。主要研究领域为东亚汉文学与汉文献、东亚文化交流史、东亚国际关系史。

相关链接:王连旺丨异域知音:研读苏诗的日本五山禅僧群王连旺丨日本的苏诗“抄物”及其文献价值

“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000