陕西教授建议删除《出师表》:诸葛亮的愚忠,影响学生的价值观

艺述史官方原创

对孩子的教育却是自己的事

01

近几年,关于教材方面的争议屡屡冲上热搜。

有一些专家和家长建议从语文课程中删除一些文学名著,主要是因为他们认为一些经典作品的内容过于复杂或者过时,难以引起学生的兴趣。

而且这些作品大部分是古代文学作品,与时代背景和学生的生活经验有着很大的差距。

甚至有些家长还认为,有些文学著作可能会引起争议,容易对学生产生不良影响。

这不,陕西胡教授在2007年时给教育部写了一封信,提议从语文书中删除《出师表》这篇文章。

理由很简单,胡教授认为《出师表》的主旨是发动战争,并未考虑到百姓的意愿。

而且当时的蜀国已经没有什么优势了,但诸葛亮却因忠于先帝而执意发动战争,这种做法明显有些“愚忠”。

“我建议将此文删除,这种愚忠理念可能会影响青少年对军事观念的理解,愚忠非常可怕”。

此言一出,瞬间在网络上掀起了轩然大波,毕竟胡教授研究三国二三十年,他的话肯定不是无稽之谈,可《出师表》真的会诱导青少年吗?

它该不该从语文课本中删除?

02

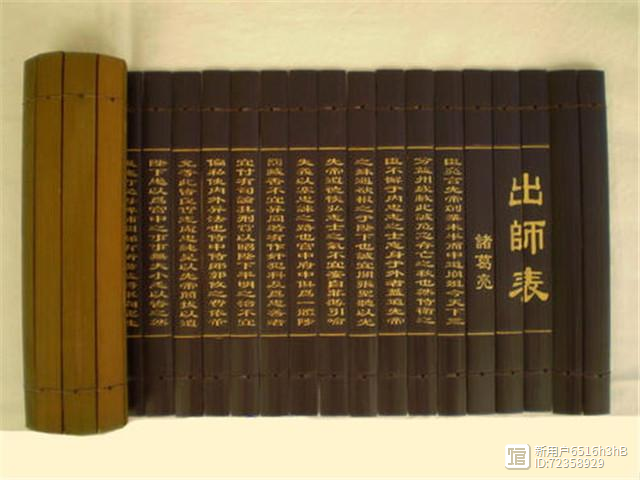

自20世纪初以来,包括《国语初编》、《中学国文读本》、《现代初中教科书国文》等多个版本的语文教材都收录了《出师表》。

在当前的语文教材中,也可以看到《出师表》的身影。

它是诸葛亮写给刘禅的一封信,当时,中国正处于战乱时期,东汉末年四分五裂,各个诸侯国相互争斗。蜀国国君刘备在输给吴国之后病逝,临终前托孤将刘禅托付给了诸葛亮照顾。

为了能够完成刘备的遗愿,即北伐魏国,诸葛亮决定发动战争。《出师表》就是在这种背景下写成的,它是诸葛亮向刘禅表达忠诚和赤诚的信函,也是一篇重要的历史文献。

我们先来大致回顾一下信中的内容,看看胡教授说的有没有道理。

信中的开头,诸葛亮提到了先帝的功业未竟,他认为国家危在旦夕,刘禅需要广泛听取意见,不应该排斥忠言进谏。

诸葛亮还提到了皇宫中和朝廷中应该公正对待赏罚,不应偏袒和私心。他建议让郭攸之、费祎、董允等人参与宫中之事,以弥补缺点和疏漏之处。

他向刘禅强调了亲近贤臣,疏远小人的重要性,希望刘禅能够信任忠贞诚实、能够以死报国的人。

在信中,他还表示愿意用自己的平庸才能,铲除奸邪凶恶的敌人,恢复汉朝的基业。他希望刘禅能够把讨伐曹魏,兴复汉室的任务托付给他,并承诺如果失败就自罚。

最后,他在信中表达了对刘禅的感激,以及怀念刘备的痛苦之情。

先生洋洋洒洒写了700字左右,可谓字字句句发自肺腑。

这篇文章我们都在上学的时候读过,很多人在了解到文章的意思之后,都被诸葛亮的忠诚打动了,所以《出师表》一直都在语文课本中,它有很高的历史价值和研究价值。

然而就是这么一篇优秀的作品,却遭到了胡教授的质疑。

2007年,胡教授怀着对青少年的殷切关怀和厚爱,从孩子们的身心健康出发,向教育部写信,建议将诸葛亮的《出师表》从初中语文课本中删除。

他认为这篇文章主张发动战争,并且没有充分考虑到百姓的意愿和利益,表现出一种愚忠的思想。

此外,他还担心处于九年义务教育中的中学生的认识能力还不够强,可能会受到这种思想的影响,进而诱导青少年对军事观念的理解。

胡教授毕竟是老教授,研究三国历史二三十年,有着丰富的文化修养,他老人家提的建议也不是无事生非。

首先,从历史的角度来看,《出师表》确实是在为蜀汉北伐魏国做准备时所写,表达了诸葛亮对战争和对北伐的期望,这一点是不可否认的。

其次,对于中学生的认知能力和思考能力,确实需要进行重视和保护。在教育中,需要注意引导学生正确认识历史和文化,避免误导和产生不良影响。

但是,诸葛亮的《出师表》真的是一篇“愚忠”的腐朽之作吗?

03

其实当时的蜀国政权一直处于分裂状态,诸葛亮决定北伐的目的是想让蜀国所有人联合起来对抗外部的矛盾,缓和国内矛盾,而不是单纯想发动战争。

他选择了主动进攻,是为了能够掌握主动权,而不是愚忠地盲目追随。

而愚忠到底是什么意思呢?它是说君主不够贤明,但是还要求人们去衷心于他,但是刘备是一个适合诸葛亮实现理想抱负的明君,他们之间的关系更像是互相成就的知己。

诸葛亮对刘备的忠诚,是因为刘备能够理解他的想法,并与他有共同的目标。在北伐过程中,他也不是盲目地发动战争,而是根据当时的情况和需要做出了最好的选择。

因此,《出师表》中表现出来的忠,并不是愚忠,而是对国家和人民的忠诚,是为了实现自己的理想和抱负。

而且十几岁的中学生完全是有能分得清历史和当下的。

就像席慕蓉女士担心学生读了《愚公移山》后,会出现“破坏环境”的行为,从而建议《愚公移山》从课本中删除一样。

学生们根本不会因为愚公去移山伐木就跟着去学,就像我们从小就知道李白铁杵磨成针的故事,也没见过哪个小朋友真的拿大铁棍去磨成针一样。

更没见得学生们因为读了《红楼梦》而模仿贾宝玉、林黛玉等人的行为。

总而言之,文学作品的意义在于它能够教育我们关于人性、情感、价值观等方面的东西,而这些东西是无法通过简单的知识点或理论来传达的。

除此之外,如果仔细观察一下《出师表》的写作结构,你会发现诸葛亮的逻辑非常紧密,这种表述方式是有利于青少年去学习的。

信中他先讲述了北伐的目的,然后分析当前的政治和军事形势,最后再总结自己的决策并表达决心。这种结构清晰明了,逻辑紧密,能够很好地传达自己的意图和思想。

难道这不利于青少年去学习吗?语言的艺术不就摆在这里吗?

《出师表》字字句句都能看出诸葛亮对刘备的情谊,通过这700字左右的信件,也让读者更加深刻地理解了三国时期的历史和人物,所以说《出师表》能成为名著不是没有道理的,它真的非常具有历史研究价值。

而胡教授提议将《出师表》删除,肯定也不是为了炒作自己,而是出于一种道义上的建议和看法而已,并没有什么恶意。

一千个人就有一千个哈姆雷特,想法不同,看待事物的本质就不同,这很正常。但如果非要上纲上线,那是绝对不行的。

什么是上纲上线呢?举个例子来说:

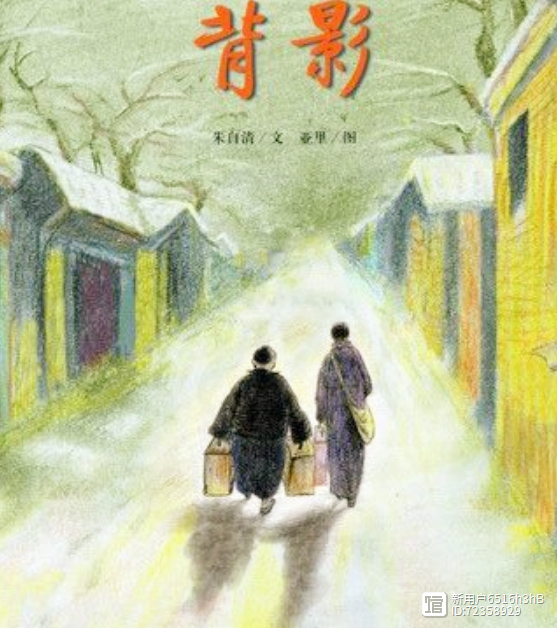

13年前,鲁迅的《背影》同样引起了很大的争议。

北京外国语大学副教授丁启阵表示,应该将朱自清的《背影》从语文课本中删除。

他觉得文章中的父亲为了给儿子买橘子,横穿铁道爬上爬下,明显是违反交通规则的行为,如此“危险”的诱导,早晚会“坑害”新一代的青少年。

此事在网上掀起了轩然大波,有网友反驳道:

“你小时候没看过《背影》吗?你会学着文中父亲的样子横穿铁道吗”?

“照你这么说,岳飞刺母就是家庭暴力,应该删除”!

“按照这个逻辑发展下去,鸿门宴就算杀人未遂。李白喝酒骑马就是酒驾。华佗行医是不是也要查一下资格证啊”?

这就是“上纲上线”。

文学观念总是受制于人的,你说你的想法,我说我的看法,明明是一篇正能量、有价值的文章,却非要从里面挑出“刺儿”来玩弄一番。

这种现象,实际上反映出了现代人对于文化传承和教育的认识有所偏差。

在教育中,我们应该注重引导孩子正确理解文学作品的内涵和背后的深层意义,而不是简单地将其当作道德标准或者行为规范来看待。

文学作品是一种表达情感、思想和人性的艺术形式,它们的价值不仅仅是在于告诉我们应该做什么,更在于通过思考和感受,让我们更好地理解人类和社会。

所以与其删来删去,扯着喉咙引起争议,不如静下心来看看文字背后的东西。

毕竟文字是别人写的,咱们没法控制,因为那是别人的事,但对孩子的教育却是自己的事。

END

- 0000

- 0000