老子《道德经》简明释义(中篇2.16—2.18)

2.16 上德无为(原第三十八章)

上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为;下德为之而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为;上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德;失德而后仁;失仁而后义;失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首也;前识者,道之华,而愚之始也。是以大丈夫处其厚,不处其薄;居其实,不居其华。故去彼取此。

【释义】上等的德,是道的完美体现,因其自然无为,不表现为外在形式的有德,看似无德而实有德;下等的德,则表现为外在形式的有德,看似有德而实无德。上德之人顺应自然而无心作为;下德之人不顺应自然而有心作为。最有仁慈和友爱之心的人有所作为是无意而为;最有正义感和坚持正义的人有所作为则是有意而为;最讲礼数规矩的人有所作为却没有人响应,于是只好伸出手臂拽着别人去遵守礼制。所以,当世人失去了合乎道的自然纯真的本性之后,才会倡导接近于道的美好品德;当世人失去了接近于道的美好品德之后,才会倡导人与人之间要仁慈和友爱;当世人失去了仁慈友爱之心以后,才会倡导人的情义和应尽的义务;当世人失去了情义和不愿尽义务之后,才会倡导用礼数规矩来约束人们的行为。所以“礼”这个东西,是忠信不足的产物,是祸乱的开端;前面上礼之人以为用礼数规矩可以约束人们的行为而达到天下大治,这种认识,只不过是徒有“道”的虚华外表而已,实则是愚昧的开始。所以大丈夫为人应当敦厚而不轻薄;处事应当朴实而不虚华。因此必须去除人心之轻薄虚华,而取效道德之敦厚朴实。

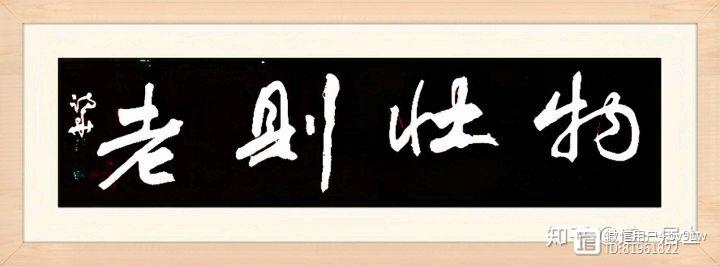

2.17 知足不辱(原第四十四章)

名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?是故甚爱必大费,多藏必厚亡。知足不辱,知止不殆,可以长久。

【释义】名声和生命相比哪一样更为亲切? 生命和货利相比哪一样更为重要?失去名利而得健康与得到名利却命丧黄泉相比,哪一个更有害?因此,过分的爱名利就必定要付出更多的代价;过于积敛财富,招祸身亡的危险性就越大。名誉钱财乃身外之物,知道满足就不会遭辱身之祸;知道适可而止,就不会遭亡身之灾,这样才可以保持长久平安而寿尽天年。

2.18 圣无常心(原第四十九章)

圣人无常心,以百姓心为心。善者吾善之,不善者吾亦善之,德善矣;信者吾信之,不信者吾亦信之,德信矣。圣人在天下,怵怵焉,为天下浑其心。百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。

【释义】圣人大公无私,没有常人那种个人的私心,而是以百姓的心为自己的心,想百姓之所想,忧百姓之所忧。 善良的人,我以善心对待之,不善良的人,我也以善心对待之。这样,可使不善者转变为善者,使人们同归于善;诚信的人,我以诚信之心对待之,不诚信的人,我也以诚信之心对待之。这样,可使不诚信者转变为诚信者,使人们同归于有诚信。 圣人在天下行道,见许多人迷于物欲而陷于不善不信,为此而感到痛心和不安,为挽救他们,则对大家一视同仁,平等看待,不厌恶,不嫌弃,也不责怪,圣人之心与天下万民之心浑然为一体。 百姓们都注重耳之所闻,目之所见,圣人则像母亲对待孩子那样去关爱他们,以自身的善信无私作榜样去引导和感化他们。

0000

评论列表

共(0)条相关推荐

- 0000