易晓辉丨傅增湘以高丽纸搭印古籍述略

注:本文发表于《文津流觞》傅增湘专辑(广西师范大学出版社2023年),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢易晓辉老师授权发布!

傅增湘以高丽纸搭印古籍述略

易晓辉

傅增湘先生一生钟爱收藏古籍,热衷于珍贵古籍的整理辑校、印刷出版,曾与商务印书馆张元济先生合作,将多部宋元珍本影印刊行。他不仅精心挑选古籍版本,对影印古籍所用纸张也非常考究。批量影印古籍时,常精选皮纸、连史纸、毛边纸、粉连纸等优质传统手工纸,尽量避免使用洋纸。还常搜集前朝旧纸,如明代皮纸、清代官册纸、开化纸、高丽纸等,影印时专门以旧纸搭印少量珍藏,是为“特印本”或“搭印本”。这些用古纸旧纸搭印的古籍纸墨精良,较之普通本更具传统质感,有些甚至可与原件媲美。在诸多搭印用纸中,傅增湘先生使用前朝高丽纸尤多。与张元济先生的通信中多 次提到搜集高丽纸用于搭印古籍,仅《张元济傅增湘论书尺牍》收录的信件中提及的用于搭印的高丽纸就有七千张左右。本文尝试摘录其中与高丽纸搭印有关的内容,梳理傅增湘先生倾力搜集古旧高丽纸,精心规划印刷尺寸,最大可能地节省用纸搭印珍贵古籍的始末,揭示前辈藏书家精选好纸影印古籍的爱书、惜书之情。一、精选特印用纸

傅增湘先生对各类纸张的特性有深入的了解,有些认识甚至非常具有科学意识和 超前性。如他在1934年1月24日写给张元济的信中提到:

顷见馆布预约样本目录。如尚未发出,乞暂缓,以为商改地步。又书用机造纸,极不耐久。侍告慰堂,令馆中印粉连纸一二百部,以便公私馆库永久储藏,此当易办也。[1]

1934年9月1日的信中也提到:

顷取到《四库珍本》一期,克时不爽。[2]

另一封1935年11月27日给张元济的信中同样提到:

《丛书集成》能否印少数粉连纸,侍亦欲购一部,惜其洋纸不经久也。[3]

民国时期的机制纸张因采用酸性工艺,纸张容易酸化,耐久性较差,这在今天已属普遍认知。但民国时西方机器造纸技术刚刚传入不久,机制纸的耐久性问题尚未充分显露,傅增湘先生就已经认识到洋纸不耐久的问题,非常具有前瞻性。对用来珍藏的书籍,他尽量选用粉连纸印制,避免使用机制纸,他对于书籍保存寿命之重视,非常值得后人学习借鉴。

清末以来,由于社会经济凋敝以及洋纸的冲击,传统手工纸行业明显衰落。优质手工纸所受影响尤其明显,品类急剧减少,产量亦不足。傅增湘先生在选用印书纸张时,也关注到这个问题,一些书籍因此不得不采用日本和纸或者洋纸写印。他在1913年10月25日的信中写到:

子培所见元本《翰林珠玉》既不肯相易。拟影抄一部,不知需价若干,最好用日本美浓纸如此信笺者。若皮纸则太薄太滑,颇难装订。敬祈酌定。[4]

张元济先生在1925年8月10日给傅增湘的一封回信中也提到:

来示问能否照《四部丛刊》式版口。照此大小原无不可,但必须用中国纸。馆中即印此书,总须印四五百部。现在中国断无如许一种之大宗纸料可以供我取携,故不能不用洋纸,洋纸即不能不用洋装,洋装即不能不用缩四为一之版式。字小则卷帙无多,而售价不致过贵。[5]

民国时期传统印书用纸以粉连纸、毛边纸、官堆纸、连史纸等竹纸居多,亦有用价格稍贵的料半、罗纹等宣纸,优质皮纸(绵纸)较少。傅增湘先生经手宋元珍本无数,对前朝优质耐久的精制皮纸印象深刻。印制一些珍贵的典籍时,他常常更倾向于选择性能更好的开化纸、绵纸等优质皮纸[6],甚至美浓纸等日本皮纸,以求达到与老纸相近的质感和效果。除了对老纸的钟情和喜爱之外,民国时期书籍印刷所用优质纸张资源匮乏,能够媲美旧皮纸的纸张并不多见,或许也是傅增湘先生四处费心搜寻旧纸以搭印珍贵书籍的另一个重要原因。

据资料记载,傅增湘先生搭印珍贵典籍所用老纸主要有明代旧纸、明清官册纸、高丽纸等。如1918年商务印书馆据宋刻本影印《皇甫持正文集》和《北山录》时,傅增湘曾提供明代旧纸搭印两部。1919年农历元月四日,张元济给傅增湘致信:

明纸两束均收到,《皇甫》《北山》两集各特印一部,已嘱照办。[7]

同年2月8日,张元济印成《皇甫持正文集》时所写书信又提到:

书已印成,今晚交快邮递去。计三十部,共分四包。第一包内并附有旧纸附印一部。卒然一看,竟不能辨。若撤去首尾两叶,几可乱真。[8]

足见使用明纸特印效果之好,与原本相似度非常高,竟可达到乱真的程度。这其实也提示我们,现代再造古籍,纸张的选择也是影响复制效果的重要因素,若要最大程度还原古代典籍的面貌,不仅要注重印刷方式的选择,纸张的材料和质感亦应考究。

官册纸也是傅增湘先生搭印典籍使用较多的一类纸,常来自于明清时期官府钱粮册,故又称官纸、册子纸。这种纸一般单面有文字,多为官府册簿,因纸质较好,稍厚实,常有人专门收集,用其背面写印。清乾隆皇帝就曾大量搜集金粟山藏经纸,揭其褙纸,或直接用背面书写。现今研究较热的“纸背文献”,即为此类。傅增湘先生藏书之中,这种类型的文献亦不鲜见。如傅增湘在《元至正刊通鉴续编残本跋》中过录朱文钧题记提及:

纸极坚韧,为当时昆山钱粮册子。辛亥后,自内阁大库散出,余蓄之已十余年,今以持寿藏园主人。[9]

正是由于古人旧例在前,傅增湘搭印古籍时,亦常采用这种方式。张元济1923年1月19日致傅增湘信中提到“官纸三册收到”,紧接着在2月19日的另一封信中说:

我兄搭印《八朝名臣言行录》及《广韵》均印成,有便即寄去。所用官纸应就原有文字直行印刷,乃工人无知将纸张横列,甚不好看。不知前此所印各种若何,亦望查示。[10]

官纸因一面有字,另一面常隐约可辨,使用这种纸时,一般应与背面原文同向写印,以减小透字干扰。工人在印刷时却将正反面的文字垂直排布,影响了成书的效果。

韦力先生曾撰文提及所藏藏园影印《四部丛刊》零种,其中便有以康熙时期公文“册子纸”印制而成[11]。傅增湘还曾多次去信张元济,谈及此纸珍稀难得,恳请嘱托印工节省使用,并画出规格,说明如何裁剪方能省纸。

二、高丽纸搭印古籍概况

傅增湘搭印古籍使用较多的旧纸要数高丽纸,《张元济傅增湘论书尺牍》收录的信件中有多封述及此事。他曾数次亲自搜集或委托他人四处搜集高丽纸,用于搭印古籍。并就纸张价格、所印书籍、尺寸裁切、排版安排等细节与张元济往来商讨。

高丽纸一般指朝鲜半岛所产皮纸,纸质坚厚,晶莹洁白。明代高濂《遵生八笺》曾载:“高丽有绵茧纸,色白如绫,坚韧如帛,用以书写,发墨可爱。”此处“绵茧”之说实为古人对皮纸质感的主观描述,实际上高丽纸并非真以绵茧制成。

据资料记载,朝鲜半岛手工造纸原料以楮皮为主。纸张洁白晶莹,并泛有丝质光泽,常被误以为“蚕茧纸”“绵纸”或“棉纸”。这种情况在我国的手工纸中也非常常见,明代宋应星在《天工开物》中形容皮纸:“纵纹扯断如绵丝,故曰绵纸。”“绵纸”后又逐渐讹为“棉纸”。

高丽纸在清代宫廷中使用较多,但因纸张非常厚实,用作写印并不多见,常作为加工纸的底纸、包装用纸、书皮用纸,用量最大者应为宫廷建筑的内檐糊饰用纸。故宫、颐和园近年在开展保护修缮时,发现这些宫廷建筑的墙面、棚顶大量使用高丽纸打底,在麻布的地仗之上,糊三层左右的高丽纸,高丽纸上再贴具有花纹装饰的银花纸。清宫皇家建筑体量庞大,高丽纸的用量可见一斑。

民国时的高丽纸,除前朝所存旧高丽纸以外,还包括迁安所产高丽纸。据迁安当地资料记载,光绪初年,迁安李家窝铺人李显廷三至朝鲜半岛考察高丽纸的生产技术,将高丽纸制作技艺引入迁安,以当地的桑皮为原料生产高丽纸[12]。其规格与高丽纸相似,外界常称为迁安高丽纸,亦有简称高丽纸者。因迁安高丽纸以桑皮制作,故后来高丽纸常被误以为均为桑皮制作。其实对比韩纸及朝鲜纸的资料,便可知桑皮说法难以成立。

傅增湘搭印典籍所用高丽纸,从外观上看纸质紧致密实,洁白晶莹,纤维较长,纤维感清晰,帘线纹时隐时现,应为前朝之旧高丽纸。《张元济傅增湘论书尺牍》一书收录的傅增湘与张元济来往书信中,有多封提及高丽纸搭印古籍之事。现将其中部分摘出:

1927年2月18日,张元济致傅增湘:

《困学纪闻》……承惠官纸一部,感谢之至,已如命留下矣。……印本尚余旧纸一部,高丽纸二部,已在装箱寄运中,到时望检收给复为盼。[13]

二人早期往来的书信中,傅增湘先生的信件多已不存,无法知晓其收集高丽纸并寄去的细节,仅能从张元济先生印完《困学纪闻》,寄回成品的信件中知晓其搭印用纸的情况。

1928年7月,傅增湘致信张元济,提及搭印《再续古逸书》用纸事项:

搭印《再续古逸书》,倭纸既不可致。今购得旧高丽纸七百五十张,每张印书两开,则六百五十张已足。特多备百张,以便抽补。上石想是每石两开,则此纸可不裁断矣。但用时或须舒平重压,令无皱折。务恳属匠加意为要(此纸每张大洋一角,可云昂矣),余纸请代存,将来拟印白《集》也。[14]

信中仔细交代旧高丽纸搭印《再续古逸书》的尺寸安排,虽纸有多备,但亦尽可能节省使用,不可裁断,余纸还将留作他用。本批高丽纸每张一角,比照当时及后来的纸价,确实比较高。

到1928年9月,张元济先生收到高丽纸,回信:

高丽纸亦收到,已交出版部点收无误。已将来示所指办法抄去,属令照行。[15]

1930年4月,时间已过去一年多,傅增湘又去信问及这批高丽纸的使用情况:

去年曾寄上旧高丽纸数百张,乞代搭印《再续古逸丛书》一部,不知刻印成否?全书已发售否?均祈详示,至盼。[16]

张元济收到信后,让工作人员核实有关情况,商务印书馆林志烜、丁英桂于4月29日给张元济的手信详细答复了傅增湘先生的问题:

傅君去年寄来旧高丽纸,属搭印续印《续古逸丛书》十二种。一部系用手工打样,已经打齐,并整理好(单片理齐不折订)。连同余纸一百十余张,顷商存货科,拟附入北平分馆货箱运去。傅君又询全书已发清否,查此书重印续印共三十四种,全部及零种现时均有发售,中有与傅君及朱幼平君合印者数种。[17]

张元济1930年5月6日给傅增湘先生的信中,又详细说明了这批纸的使用情况,并解释相关缘由:

高丽纸搭印《续古逸丛书》业经查明,知均印就。尚余纸百余张,当附入分馆货箱装去。书系单片,将来由尊处自己装钉,必更妥耳。全书久已发售,分馆亦必运到,殆未陈列,故公未之见耶。[18]

傅增湘收信了解情况之后,迅速于5月18日回信:

《续古逸丛书》荷代印高丽纸,极感。余纸仍存尊所,候日本各书择印数帙。但搭印之费统需若干,希查示,便缴奉。[19]

1930年6月份,傅增湘又在信中提及日本拍摄回来的一批古籍,希望以高丽纸搭印:

日本照回各书何时开印?侍拟每种搭印高丽纸一部,希示知,以便寄纸。或预存尊斋,俟印时发去亦可。[20]

1930年6月15日,张元济回信说明这批书的印刷安排,并希望傅增湘尽快将所需的高丽纸寄来:

日本照来各书,《武经七书》《清明集》不久将开印,望速将高丽纸寄下。其缩作六开者,如《东莱集》《平斋文集》,均已印成。想此缩印之书亦兄所不取也。[21]

6月19日,傅增湘又去信上海,提到他已分两批寄去高丽纸两千张,计划作为后续搭印宋刊古籍之用:

前日由邮局寄上高丽纸五百张,计已收到。兹又托舍亲杨荫北君回南之便,寄上高丽纸一千五百张。内有五百张尺寸略大者,请印版心宽大之书。其中如有破损者,乞告工人临时剔去。现在开印何种,敬希赐知。大约凡宋刊本皆欲印一分也。一切费神,至荷。[22]

6月28日,傅增湘再次致信张元济,请赵万里先生捎去高丽纸九百张,并交代用高丽纸搭印《平斋文集》与《东莱诗集》,以及印书开本相关事项安排。

前日赵斐云来南,曾附一书。并高丽纸九百番备用,计可收到。别纸索授经借书,乞代促之。欧《集》何时印行,至盼,将来亦求搭印高丽旧纸一部。《平斋文集》《东莱诗集》二书欲先睹为快,乞寄一草样何如?若未印者,亦愿印旧纸一部也。若印六开本,请属用高丽纸一张裁四张用,大小正相等也。[23]

7月份,张元济回信,告知已收到高丽纸两千张,赵万里先生带去的九百张暂未收到。

前数日由商务馆送到六月十九日惠函。据称同时收到高丽纸两件,已属送编译所出版部存储。高丽纸由邮局寄来五百张,又由杨君带来一千五百张,均已收到。惟赵斐云带来九百张未到。其尺寸略大者已属选印版心宽大之书,破碎者当剔去。现在开印《群经音辨》《饮膳正要》,此皆六开本。其照原书版式者,工人要求加价,尚未议妥,故不能付印。[24]

《张元济傅增湘论书尺牍》一书还附录了张元济与丁英桂就此事沟通的记录,7月7日张元济问,7月8日丁英桂答。

问:傅沅叔君先后寄到高丽纸二千张,为搭印旧书之用。已否收到?其纸有新旧之分否?答:高丽纸二千张已收到,张数点过,并无短阙。其纸均系旧纸,但不十分旧。问:傅君又寄来拟搭印旧书清单,于本月五日寄上,已否收到?答:搭印旧书清单二纸收到,共书十二种,各印一部。书名列左:《本草衍义》《东坡集》《清明集》《武经七书》《乐善录》《历代地理指掌图》《欧公本末》《北磵文集外集》《颍滨大全集》《诗集传》《册府元龟》《群经音辨》。问:傅君又问《欧阳修集》何时可以开印,印时亦搭印高丽旧纸一部。答:欧《集》尚未开印,印时应搭印高丽旧纸一部,谨接洽。问:傅君又属高丽纸中有五百张尺寸略大,用以印版心宽大之书,如有破损剔出勿用,将来应寄还。答:高丽纸二千张中尺寸略大者,仅有四百张,此四百张遵当用以印版心宽大之书。至剔出破损之叶,或酌量裁小。搭印六开书或原张寄还,俟后再定。[25]7月15日,傅增湘去信又提到用高丽纸搭印《南齐书》与《新五代史》:《南齐》《新五代史》如尚未开印,拟搭印高丽纸各一部。每张纸四开。当足用。[26]

7月25日,张元济回信收到赵万里带去的高丽纸九百张:

七月十七日曾复寸函,计先达到。续又接得六月廿三日手书,系赵君万里携来者。同时又交到高丽纸九百张,已送与编译所出版部矣。[27]

1931年4月21日,傅增湘致信张元济,提及将寄去一批高丽纸,并请核实此前剩余高丽纸的数目:

高丽纸即寄,欧《集》务设法代印。《郡斋读书志》如可补印,亦恳属搭印高丽纸一部。前次所寄托尚存数百张,希为一查是幸。[28]

4月24日,傅增湘信中又提到一批高丽纸八旗家谱:

高丽纸八旗家谱每斤五六角,公购若干,大约至少须十斤也。[29]

以家谱纸印书,推测应印于纸背或衬纸上,本批纸价每斤五六角,相较于每张一角已十分便宜,可能与有字有关,约有十斤。若根据常见旧高丽纸的定量约为40g/㎡来计算[30],大约相当于100多张整张大小的高丽纸。从傅增湘与张元济通信习惯来看,其所述纸幅一般与大开本书页相近,这十斤高丽纸若以印书尺寸而论,则可能有近千张。

1931年4月25日,傅增湘去信交代用高丽纸搭印多部古籍事项,并提到近期将收集到近万张高丽纸用于印书:

以高丽纸印欧《集》一部、《集古录》一部。公在沪时曾道及,已告之馆员。今来信云云,是否于前说每一部之外又各印一部。再者,《郡斋志》如尚可印,亦欲求代印高丽纸一部,未知能赶及否。此后馆中如开印宋元本原式书籍,侍均欲附印旧纸一部。将来四史印行,亦欲印一部。《太平御览》开印时亦欲印旧纸一部,此次缩小不妨也。顷备有纸万余张,可以多印也。兹乘杨君子安旋申之便,奉寄旧高丽纸一千二百叶。照《古逸丛书》例,每张对开印两叶书,合为二千四百叶。敬烦属代印《欧阳全集》一部,又《集古录》十卷,想可足用也(前者尚有存纸,共计若干张,乞查示)。[31]

1931年9月15日,傅增湘又于信中交代用高丽纸搭印《南齐书》及裁纸方式:

《南齐》欲印高丽册纸,不知曾搭印否。存纸似尚多,一张四开可用。[32]

1931年11月2日,张元济回信,详述《南齐书》搭印及其他古籍印行预售事项:《南齐》制版已毕,即日开印。高丽册纸可以附印,已属照办。欧《集》拟售预约,此次共有九种,分为三类:一即欧《集》;二《论语注疏》《武经七书》《乐善录》《清明集》,均借自日本者;三《郡斋读书志》《张乖崖集》《竹友集》(均宋刻),大典本《水经注》。二、三两类均不分售,不久即可发印样本。[33]

1932年1月21日,傅增湘信中交代用高丽旧纸补配《集古录》:

原宋本中《集古录》为抄配全帙……如果有抄配之叶,开出一律以高丽旧纸印成补配。以弥此缺憾,亦大功德事。若失此机,则终古莫能补矣。[34]

1932年1月28日,日本轰炸上海,东方图书馆被毁,大量珍贵古籍善本湮于战火,傅增湘听闻张元济藏书被焚,于30日去信询问。张元济回信云“天下事大抵如斯。弟日来恐觉挂碍一空矣”[35]。此后一段时间商务印书馆业务暂停,搭印之事也一度中断,到年中才逐渐恢复。

1932年底,傅增湘又在一封信中提到:

黄善夫《史记》版片尚完否?如印大本时,拟搭印高丽纸一部。不知此纸尚存无恙否?[36]

1933年6月4日,傅增湘去信询问之前所存旧高丽纸的情况,并计划用这些纸搭印《白氏六帖》:

又前存馆中旧高丽纸数千张。乞检大幅者三百张,交陈乃乾兄手,拟搭印《白氏六帖》也。并告以每张印两叶,全书近六百叶也。惟印时须略费手工,或须一板印两次。前日馆中代印如何办法,望详语之。[37]

6月11日,张元济回信傅增湘,告知原存高丽纸均已毁于战火:

高丽纸原存厂中。问诸典守者,云已尽毁。已电告陈乃乾兄,如必欲搭印《六帖》,请速寄去。[38]

从先前信件来看,毁掉的高丽纸约有几千张,实为可惜。高丽纸搭印古籍之事也由此中断数年。直至1936年5月15日,傅增湘又去信张元济,委托以旧纸搭印黄善夫本《史记》:

兹交任君带上旧高丽纸一千二百张,遵付总馆,任君转付丁君矣。此纸每张开为二叶,纸面原来在外,乞转告留神,万勿反用。此纸每张价约七八分,且极难觅,务希告二人珍重将护为要。前年陈乃乾印宋本《白氏六帖》时,曾检寄高丽纸八九百张,记交公处。后因搭印费手未印,此纸似尚存尊斋。乞代为查考,事隔数年,侍亦记不清矣。[39]

同年7月8日,因搭印《史记》旧纸不足,又由傅增湘女婿寄去高丽纸二百整张,并提到先前计划搭印《白氏六帖》的那批纸也在轰炸中被毁:

前接馆函,言旧纸印《史记》篇幅尚少二百番。兹交小婿水次慧(现任兰州盐务局长)寄来四百张(整张二百也),祈转付搭印,余纸乞暂存。此纸每幅一角,颇难觅也。又前次搭印《白氏六帖》,寄上高丽纸六七百张,后以陈乃乾谓不能搭印作罢。此纸记是交尊处,昨岁公复函,谓已毁于闸北。[40]

到8月14日,张元济回信告知已收到二百张高丽纸,并用于搭印《史记》:

高丽纸二百张已于前月廿九日交到,即送至平版厂,交丁英桂君点收。丁君即专司影印旧本者也,闻总管理处先已有信奉复矣。[41]

1936年10月29日,傅增湘致信张元济讨论《史记》缺卷事宜,又寄去高丽纸五十二张:

寄高丽纸五十二张,可开百四张,当足用。此纸甚贵,如未用,乞代存。[42]

从这一时期寄纸的数量来看,跟先前相比已明显变少,或许因战乱的影响,收集古旧纸张已经变得困难。

1940年11月17日,傅增湘又在给张元济的信中提到希望能用高丽纸印成一整部黄善夫本《史记》,以实现自己的心愿:

黄善夫《史记》,其高丽纸单印一部能否设法补全?此亦晚年之至愿,如有法可图,用费一切,侍可任之,敬希与拔可兄一商。[43]

至此,傅增湘与张元济后续书信中未再提及高丽纸搭印事宜。简要梳理1927年 以来傅增湘与张元济书信中所提高丽纸搭印古籍有关事项,摘出其时间、寄纸数量及所涉书籍名称,以表格列出如下:

根据表格的不完全统计,傅增湘在1928— 1936年的这段时间里至少搜集了大约 7000张高丽纸用于搭印各类珍贵古籍。在民国时期兵荒马乱、交通不便的大环境下, 能够四处搜集这么多前朝旧高丽纸用于印书,实属不易,也足见傅增湘先生对于高丽 纸的认可与钟爱。

表格中所列搭印书籍,都是在二人书信中明确提及使用高丽纸者。由于存世的傅 增湘及友人书信并不齐全,无法进行完全统计,在此清单之外肯定还有许多使用高丽 纸搭印的书籍,以后或许可以通过纸张鉴别的方式进行确认汇总。

三、搭印本古籍纸张状态

国家图书馆收藏有傅增湘先生搭印的高丽纸本古籍,其中有部分来自傅熹年先生 的捐赠,包括用高丽纸搭印的《困学纪闻》《周易正义》以及用明代旧纸搭印的《皇 甫持正文集》等,查看这三种搭印本的原件纸张状态,可以一窥傅增湘先生搭印古籍 的用纸偏好及风格。

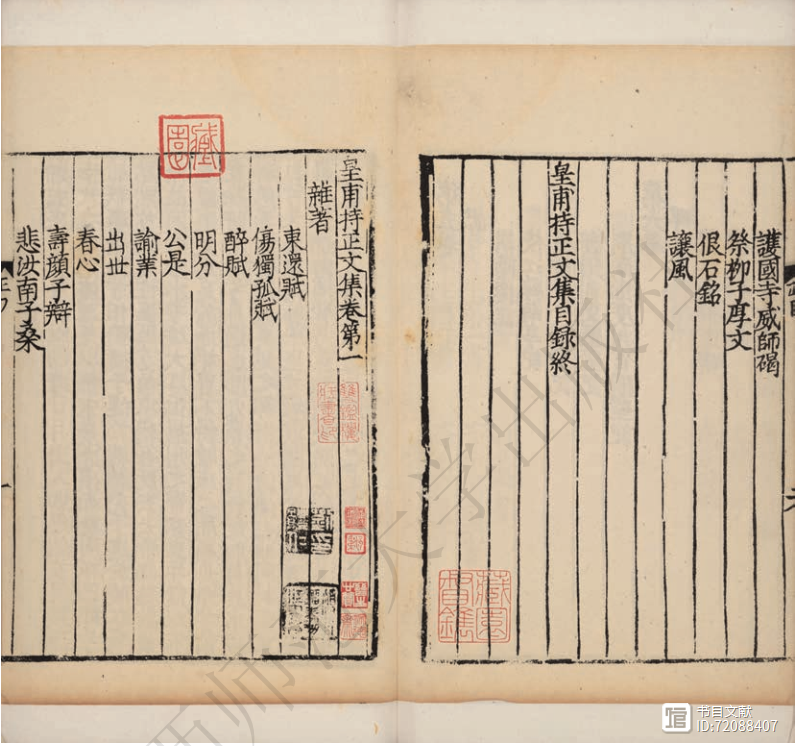

1.明代旧纸搭印的《皇甫持正文集》

该书为黑布封面,金镶玉装帧,内页尺寸为25.6cm×18.4cm,扉页有傅熹年先生 题识“明代书衬纸特印本”。张元济先生形容此书“卒然一看,竟不能辨,若撤去首 尾两叶,几可乱真”,可见用明纸影印效果之好。仔细观察本书纸张,其质地轻薄, 紧致细匀,声音清亮,颜色为较浅的本色,表面极细密平滑,偶有小纤维束,帘线纹 间距约1.8—2.1cm,竹丝纹细密,无法数清(图1)。由这些外观特征推测,大致为熟 料工艺制作的本色竹纸,产地可能在武夷山临近的闽北及上饶一带。全书的书根处可 观察到明显老化变黄的窄条,书顶处老化变黄则不明显,推测本书的纸张可能为大张 衬纸对半裁开后使用。

图1 国图藏傅增湘以明代旧纸搭印的《皇甫持正文集》

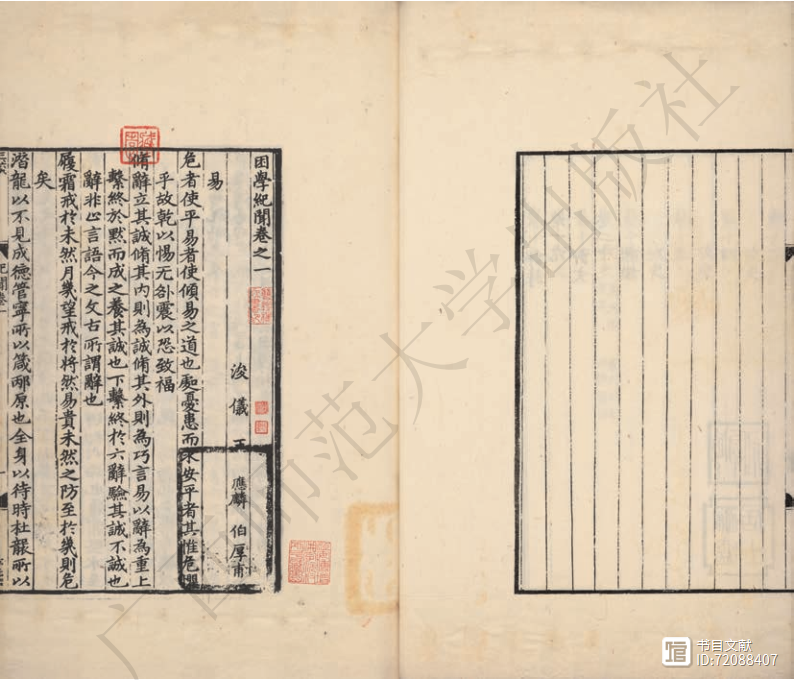

2.高丽纸搭印的《困学纪闻》

该书为灰蓝布封面,线装,开本硕大,书页尺寸为43.7cm×30.5cm,扉页有傅熹年先生题识“藏园老人用乾隆高丽笺特印本”。由于目前所见书信资料中均未见《困学纪闻》所用高丽纸为乾隆高丽纸的相关描述,再结合近年许多学者将高丽纸习惯性统称为“乾隆高丽”的情况,傅熹年先生题识中的“乾隆”之说暂且存疑。

书页所用纸张从外观来看,大致有三种,呈无序排列:第一种帘线纹粗而明显,间距在2.1—2.5cm,竹丝纹较粗,不太明显,这种纸数量最多;第二种帘线纹亦较粗,间距较小,在1.0—1.5cm,数量略少。这两种纸质地较厚实,有捶打砑光过的紧致感,纤维有比较明显的定向排列,是较典型的高丽纸特征。第三种纸无帘纹,数量略少,纸面纤维束较多,定向排列不明显,纸质较前两种更薄、软、轻,从质感判断应为桑构皮纸,可能为浇纸法制作,虽纸色与前两种相近,但不是典型的高丽纸特征,是否为高丽纸还需进一步确认。

仔细观察该书纸页,发现在天头地脚空白处都有一道横向折痕,部分书页折痕外有一排等间距的钉眼。另外,少部分书页上还有斑驳不清的呈洇染状的疑似满文的蓝色字迹,横向排列,并偶见印章轮廓状的印油痕迹(图2)。依据这些特征,推测该书纸张可能来自前朝簿册的衬纸,重新裁切后用于印书。

图2 国图藏傅增湘以高丽纸搭印的《困学纪闻》

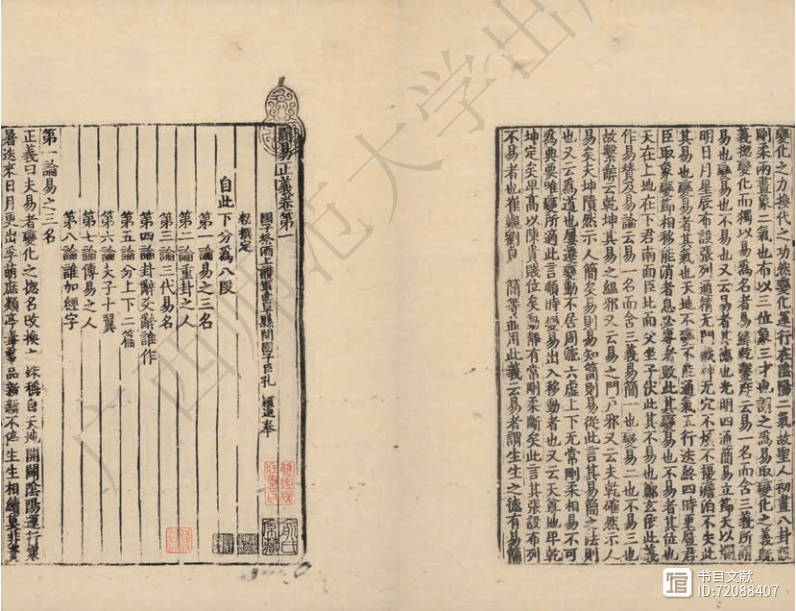

3.高丽纸搭印的《周易正义》

该书为蓝紫色布封面,是粘有衬纸的蝴蝶装,首册封面有傅熹年先生题识“藏园老人用乾隆高丽特印自藏本”。副叶贴有一张松枝纹的天一阁制笺纸,傅熹年先生题写:“1935年藏园影印,日本小林制版所印制,限定150部,此为自藏用乾隆高丽笺特印本。”与《困学纪闻》类似,是否确为乾隆朝高丽纸暂且存疑。

从外观来看,该书纸张大致分四种,有三种呈现较典型的高丽纸特征:纸质厚实紧致,帘线纹粗而透亮,间距分别为1.6—1.9cm、1.8—2.5cm、2.5—2.8cm,其中线纹最宽者其帘纹侧光观察有光泽,是纸张经过砑光打磨留下的特征。另有一种纸张无帘纹,纸质稍软薄,纸面纤维束较多,定向排列不明显,疑似浇纸法制作,是否为高丽纸暂存疑,这与《困学纪闻》中的无帘纹纸情况类似。

本书纸张有一反常特征,即帘线纹为横置(图3),不符合书页纸张帘线纹应竖置的惯常做法,如此装订导致书口看上去不太平整,有轻度“起波浪”的现象。这一反常做法可能是受限于旧纸数量与规格的无奈之举,反映了以旧纸印书的不易与珍贵。

书中亦有部分书页有斑驳不清的呈洇染状的疑似满文的蓝色字迹,并偶见印章轮廓状的印油痕迹。部分书页可见一排钉眼,间距大致相等,在3cm左右。据此推测该书纸张可能来自前朝簿册的衬纸,经重新裁切后用于印书。

图3 国图藏傅增湘以高丽纸搭印的《周易正义》

注释:[1]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,商务印书馆,1983年,第313页。[2]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第323页。[3]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第338页。[4]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第49页。[5]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第121页。[6]苏州档案馆:《傅增湘为请善书者影写海内孤本龙川别志事致顾麟士函》,《苏州杂志》2021年第3期,第2页。

[7]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第92页。

[8]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第96页。

[9]傅增湘:《藏园群书题记》,上海古籍出版社,1989年,第108页。

[10]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第107页。

[11]韦力:《芷兰斋藏藏书家墨迹叙录(之一)傅增湘——役书而不为书所役》,《紫禁城》2011年第2期,第94—95页。

[12]陈刚、张学津:《中国北方手工造纸工艺》,科学出版社,2021年,第15页。

[13]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第148页。

[14]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第193页。

[15]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第195页。

[16]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第226页。

[17]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第227页。

[18]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第228页。

[19]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第230页。

[20]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第232页。

[21]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第235页。

[22]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第235页。

[23]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第238页。

[24]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第239页。

[25]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第241页。

[26]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第242页。

[27]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第243页。

[28]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第261页。

[29]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第261页。

[30]陈紫君:《“高丽纸”变迁及性能变化研究》,《档案建设》2016年第7期,第25—30页。

[31]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第263页。

[32]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第272页。

[33]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第273页。

[34]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第281页。

[35]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第282页。

[36]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第288页。

[37]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第294页。

[38]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第296页。

[39]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第343页。

[40]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第344页。

[41]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第345页。

[42]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第346页。

[43]张元济、傅增湘:《张元济傅增湘论书尺牍》,第379页。

【作者简介】

易晓辉,国家图书馆古籍馆副研究馆员。著有《中国古纸与传统手工纸植物纤维显微图谱》等。

- 0000

- 0000

- 0000