《庄农日用杂字》解读(六)

杂字原文:

一时贪麦忙,地荒草似毡,快着寻工夫,市价百二三,晴天上堐做,阴雨锄河滩。

释义:

毡(zhān):毡子,用羊毛等制成的片状物。在这里是说庄稼地里的杂草长的像毡子一样浓密。

工夫:这个词含义很多,这里指做体力劳动的人。

堐:古音读yai,至今在地名上仍读yai,如寿光市的河堐(yai)子村,因在弥河古道岸边立村而得名。在这里指河、湾岸边堐头上的农田。

解读:

“一时贪麦忙,地荒草似毡”,说的是麦收过后的田地荒芜问题。

在北方,芒种几天后就割麦子,待到打完麦场,夏收就结束了,这时的节气已近夏至(公历6月21~22日),白昼时间达到全年最长,气温高、湿度大,不时出现雷阵雨,庄稼地里的杂草开始疯长。杂字中说“地荒草似毡”,形象地表明了庄稼地荒芜的严重。在这种情况下,除草灭荒已成为当务之急,如果家里人手不够,就“快着寻工夫”,雇人来帮忙。

在这里我们首先应该弄清楚一个问题,是什么庄稼地在麦收时节一时没顾上,已经荒芜了?我们来分析一下。第一,肯定不是玉米地。玉米是明朝中晚期从外域引入中国的,由于古代的粮食磨成面都是用石磨或者石碾,玉米这东西太难加工,况且其秸秆也没有高粱用处多,还易发黑穗病,产量并不高,故一直不受农家待见。直到上世纪六、七十年代有了机器磨和杂交育种,玉米才开始大面积推广。在《庄农日用杂字》一书形成的清朝乾隆年间,山东几乎没有种植玉米的,这种农作物不仅日用杂字没有提及,即便生活在康熙朝的蒲松龄在《日用俗字》中也只字未提,就充分说明那时鲁中一带还没有玉米,或者种植玉米太少。第二,一般不是旱稻田,更不是水稻田。鲁中南一带多山地、丘陵,旧时极少有种植水稻的,即便是旱稻也很少种植。第三,不可能是大豆地,包括黄豆和黑豆。在北方,大豆都是在割完麦子后,在麦茬地里耩种的。第四,不可能是棉花地。农谚说:踩着麦穰垛看谎花,就是说在打完麦子后,棉花已经进入开花期,再过五十天左右就可以拾棉花了。在棉花开花时节,就不能再锄棉花地了。再说,自明以来鲁中一带种植棉花的少之又少。第四,也不可能是黍子、䅟子和芝麻地,这些庄稼种植面积都很有限,没必要忙着雇人锄草。排除以上这几种庄稼,我们再回头看一下《庄农日用杂字》开始说到的春播时“下首种薥秫,早谷省的翻。黍子共穇稻,打砘不怕干。棉花严搪耢,芝麻种须搀”,其中点到的,仅剩谷子和高粱(薥秫)了。而这两种农作物,恰恰就是古代北方除麦、豆以外的主要粮食作物,且都是大面积种植的。由此可以断定,杂字中所说的“地荒草似毡”,毋庸置疑,指的就是谷子地和高粱地,已经到了锄草灭荒的紧要关头。

当我们搞清楚了要急于锄草的是什么庄稼地,你再读唐代诗人李绅写的“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”就知道诗中的“禾”,肯定是谷子(粟)无疑。因为李绅的悯农二首·其一写的是:“春种一粒粟,秋收万颗子,四海无闲田,农夫犹饿死。”其中没说别的庄稼,唯一点到的就是“粟”,即谷子。

还有一个问题,唐代李绅写的“锄禾日当午”,是在春天,还是夏天?从段玉裁《说文解字注》:“未秀为苗。巳秀为禾。……民食莫重于禾。……今俗云小米是也。”从这里可以看出,第一,“禾”在造字之初的含义应该是专指产生小米的谷子(穀)而言,谷子(穀)也就是粟,都是一株一穗的形态,在“禾”的象形文字中顶上那一笔,就是一支谷穗的形象。第二,“未秀为苗。已秀为禾。”一句说的很清楚,就谷子而言,还没秀穗的为苗,已秀穗的为禾。那谷子什么时节秀穗?农谚云:“六月六,看谷秀”,说的是农历的六月六前后,谷子就开始秀穗了。而农历的六月上旬,也就是二十四节气的夏至前后,此时太阳直射,天气炎热,说“锄禾日当午,汗滴禾下土”,即是在阳历的六月中下旬锄谷子地确定无疑。后来“禾”字的字义泛化,衍生为泛指所有的粮食作物了。

我们再回到“地荒草似毡”的话题,探讨一下谷子和高粱地里都是长的什么杂草。笔者从小在农村长大,不到十岁就开始挖野菜、打野草,喂猪喂牛羊,深知北方庄稼地里什么草最多。谷子地里是狗尾草(学名谷莠子)最多。我们家乡所说的谷莠子,是与狗尾草同属的大狗尾草。由于谷莠子是谷子的祖先,因而不管是狗尾草,还是大狗尾草,在谷子地里刚出苗时,与谷苗混杂在一起根本分不清楚。谷莠子直到长成一拃或筷子高,其茎叶才能看出差异,但在间苗时不仔细看也很难清除干净。汉语词语“良莠混杂”、“良莠掺杂”、“良莠不分”、“良莠不齐”等,其来历都与狗尾草(谷莠子)有关。谷莠子这种杂草的特性决定了它具有极强的繁衍生息能力,一株谷莠子撒下的种子,次年就会生出一大片,说“地荒草似毡”是不无道理的。当然,与其他庄稼地一样,谷子地里也有其他杂草,只是数量有限,没有大碍。

(狗尾草)

(大狗尾草)

在山东一带,谷子和其他庄稼地里的杂草,以马唐草(俗称蔓蔓草、爬蔓子草)最多,间或有白茅、芦草、狗尾巴草、金色狗尾草、狼尾草、虎尾草(俗称刷子头、老白草墩、墩子草)、牛筋草(扽【dèn】倒驴)、稗草(俗称水谷)等。这些杂草里面,还数马唐草是牲口的最爱,不管鲜草或干草,大牲畜都爱吃,因马爱吃如糖而得名“马唐”。我们以前到庄稼地里打草,就喜欢看到这种爬蔓子草,一抓一大把。这种杂草也像狗尾草一样,繁衍和生存能力极强,在庄稼地里要想除净是很难的。

马唐草(俗称爬蔓子草)

“快着寻功夫,市价百二三”,其中的“快着”二字,道出了灭荒的紧迫性。世间什么问题,都最好是解决在萌芽状态,等问题成了堆,再着手解决就很很麻烦了。除草亦然,耽误不得。特别是炎热多雨的夏季,庄稼长的快,地里的杂草长的也快。地多的人家,“快着寻功夫”,抓紧去灭荒,才是农事中的当务之急。

在这里的“寻工夫”,和前面说的“市上领短工”,及后面提到的“月工来要烟”、“觅汉领几个”,等等,都涉及到雇工问题。为了更好地理解作者本意,我们必须将当时时代背景下的农业雇工问题梳理清楚。

一是“工夫”指什么?古来工夫二字含义很多,但这里就是指短工。农业雇工,在明末清初已经成为社会的普遍现象。在历史文献中,特别是地方府志、县志中都出现了关于农业雇工的记载。据《登州府·风俗考》载:“农无田者为人佣作曰长工,农日暂佣者曰忙工,田多人少倩人助己曰伴工。”这段话的意思是,家里没田的人被顧去长期打工,叫扛长工(旧时山东也叫“扛觅汉”),家里没地或地很少而临时受雇于人的“忙工”,俗称打零工、打短工。

短工是临时性雇工的总名,大多数短工按日计算工值,农活完毕即行解雇。有的按月计算工值,称为“月工”。南方插秧割稻,北方收麦收秋,农事集中的季节,农业经营主一般都雇佣月工,月工一经雇佣,即使雨天不能耕作,雇主也要照付工资,工价比日工为低。短工在雇佣时一般都没有雇佣手续,不订立契约。短工的机动性较大,是贫苦农民的一个重要谋生手段,今天在雇主家中劳动,明天可以在自己地里劳动。一般说来,短工的需要量较长工的需要量大,短工的人数较工的人数多得多。

二是到哪里寻“工夫”?也就是说到哪里找短工。现在很多人都想不到,类似于劳务市场的短工市场,在古代早就有了。史料记载,随着农业经营的需要,许多较大的集镇上都出现了短工市场,作为日工出卖劳动力的交易场所。如乾隆晚期,山东章丘的东矾硫村短工市由几十人已发展到每天有二、三百人,可见规模已经够大。短工市在北方称人市、工市或工夫市。短工上市通常自带锄镰等小农具,大型农具由雇主自备。

(现代劳务市场)

三是谁去寻“功夫”。上市请短工的雇主,经营地主之家常常由长工头(大伙计)去短工市领工。大伙计与雇工当面议定工价,忙时工价比平时工价常贵二、三倍。短工遇雨,不能进行田野生产停止工作时,称“打半工”,工价照半数支付,午后已工作一、二小时,即按全日领取工价。有的地方干活按五派计价,早晨一派儿(“派儿”为当地方言,一派儿大约一个半小时,干完这阵子要休息一会儿,叫歇派儿。上下、午到地头,锄上几米地,即放下锄头回地头略作休息,让抽烟的人先过烟瘾,谓之“插锄烟”)、午前二派儿、午后二派儿。短工一般只管做农田工作,雇主家中杂事如喂牲畜、挑水、担土等等全由所雇长工担任。短工与雇主并不发生人身依附关系。当天工价当天领取,次日是否工作,短工自己有抉择的自由。

(现代劳务市场)

四是短工每天挣多少工钱?短工的收入,除雇主管饭外,其余多用货币支付,个别情况下用粮食作价支付,收入水平常随农活急缓浮动。从已见现存《刑科题本》各省县七十一起案件材料统计,清前期各地农业短工的日工资,就其平均数说,除东北的奉天、热河地区,以及广东安徽地区以外,其他各省最高为八十文,最低为二十文,从雍正十三年(1735)至道光七年(1827)九十多年没有多少变化。前面说到,短工的工价忙时比平时常贵二、三倍,若在山东临朐这个较为富庶的地方,又是抢时间灭荒的苦累活,短工的日工钱一百二三十文是很正常的。

(清乾隆通宝紫铜钱一吊60枚)

在这里需要弄明白的是,清早、中期多少铜板(一枚标准的方孔铜钱为一文制钱)等于一吊钱,多少吊钱等于一两银子。根据有关文献记载,“道光初年,一两白银换钱一吊,也就是一千文;到了道光二十年鸦片战争的时候, 一两白银就可以换到制钱一千六七百文了。” 可知正常情况下,1两白银大约可换到1000~1500文铜钱,古时通常说的1贯钱或1吊钱就是1000文。

(清初顺治铜钱一吊)

在《日用杂字》中“快着寻工夫”的后一句,是“市上百二三”还是“市价百二三”?笔者所见的民国文本和《庄农日用杂字注释》(《民俗研究》1991年第2期)均为“市上百二三”。而 几乎所有光绪年间木刻文本都说为“市价百二三”。《春秋》杂志1997年第1期和临朐县申报中国非物质文化遗产所用文本也均为“市价百二三”。 人们普遍以为,“市上百二三”是指明市上短工的数量,而“市价百二三”是指明市上短工的每天工钱。在《庄农日用杂字注释》一文中,就将“市上百二三”解释为:指短工市场上,找活干的人有一百多。笔者认为,不论是“市上百二三”还是“市价百二三”,都是指的雇工工钱,每天须一百二三十文。其理由:(1)雇主在最忙的时候“快着寻工夫”,不会过于关心市场上找活干的人有多少。因为什么时候都是找活干的人多,请人干活的人少,根本不愁雇不到人。如果把前后两句连起来看,说短工市&场上找活干的人有一百多,没有实际性意义。(2)短工市场上找活干的人是个变数,每天都有不同的变化,不能用“百二三”来界定。(3)雇主在雇工时考虑到工钱顺理成章。从历史资料看,雇工每日工钱“百二三”符合当时情况。清前期多数省份农业短工的平均日工资已达八十文,在山东临朐这样较为富庶的地方,在最忙的时候请人干最劳累的活,“晴天上堐做,阴雨锄河滩”,每日工钱一百二三十文是不算很多的。(4)从乾隆年间有记载的物价情况看,乾隆十五、十六、十八、十九、二十、二十一、三十二各年,汶上县每石麦价分别为三千八、三千六、四千四、四千八、五千二、五千六百和六千余文。以乾隆十九年为例,从汶上县每石麦价四千八百文的粮价看,如果这个时期的日工钱是一百二三十文,只能买到3斤多麦子。由此看来,正常年景下,短工劳动一天,能挣三四斤麦子是不成问题的。别忘了,旧时正常年景下,小麦亩产百余斤。所以说,杂字中的“百二三”指的就是短工每天的工钱。

五是对雇工的监管。关于这个问题,蒲松龄在其杂著《农桑经》中有《雇工》篇专门论述:“世间有良心者少,雇人耕耘,须要自己过眼。有种奸类,饱餐饼饭,偃卧乘凉,半日方起,草草了事:耕则隔尺一犁,耘则隔尺一拉;禾根犹在地内,草根尚长土中。按日以数报主人。如遇此等,即当立刻逐去。又有耘田者,只用心于四围,以防主人垄头之望;数尺以里,则地皮未经锄角,谓之"四明锄"。此等岂不可诛!要皆主人不细细经眼之过,既力田便不得辞劳也。”这里说的很清楚,雇工中啥人都有,有耍奸偷懒混饭吃的,有做表面文章糊弄主人的。鉴于此,主人不可不察。以前听老人们讲,打短工是个良心活,要做手脚防不胜防,主人家一般都好生伺候。因为庄稼不会说话,庄稼地也不会说话,它们受了曲,谁也不知道。

杂字中的“晴天上堐做,阴雨锄河滩”一句,包含着深刻的生产技巧,是劳动人民长期实践经验的总结。

锄地灭荒,为什么“晴天上堐做,阴雨锄河滩”?因为晴天锄高坡地里的草,可以利用强烈的日光把已锄断根的杂草晒死;阴雨天锄河滩,将部分杂草埋进湿土里,如果接着下雨地里存水,再出太阳一暴晒,水温能达50多度,泥水里的杂草就容易沤死。如果反过来,“阴雨上堐做,晴天锄河滩”,效果就大不一样了,高坡地里的杂草在阴雨天锄过后很快会恢复生长,河滩里的杂草在晴天被锄过后也不会大伤元气。此外,晴天锄堐头,可松土保墒;阴雨锄河滩,利于水分蒸发。这一点,凡从事过锄地劳动的人都有深切体会。尤其是笔者的故乡即寿光市河堐子村,周边多是堐头地,村民夏锄全如杂字所说。这里需要说明的是,雨后地里很湿下不去脚是不能锄地的。

如果你是老农,阅读日用杂字,看到“晴天上堐做,阴雨锄河滩”这句话,就很容易想到,晴天在“上堐”锄的是谷子地,阴雨天在河滩里锄的是高粱地。为什么这么认为?因为《日用杂字》在讲春播时就说过“下首种蜀秫,早谷省得翻”,意思就是为了都有个好收成,土质较好的良田里易种谷子,而土质相对差些的地里易种高粱,这点是个庄户人家都懂得。由此也可以看出,唐诗“锄禾日当午”中的禾,和日用杂字“晴天上堐做”中的农活,都互为印证,共同指向了一种农作物——谷子。

自古以来,北方的耕作都是二年三熟轮作,即春天在白片地里种谷子或高粱,一年只收一季庄稼。秋后收完谷子或高粱,倒出地再播种麦子。次年麦收后再在麦茬地里播种大豆。后年又在曾种过大豆的地里播种谷子或高粱(谷子要注意轮作,上茬种过谷子的地块不宜再种谷子,一般是与高粱轮换),如此循环往复,两年三熟。直到笔者参军后的七十年代后期,随着高产的杂交玉米普遍推广,正常年景产量仅一二百斤的谷子、高粱和大豆逐渐退出人们的视野,开始了麦子和玉米一年两熟的新时代,产量双过千的吨粮田比比皆是,人们的吃饭问题已彻底解决。现在还有不少人在争论国人是怎样从八十年代解决吃饱饭问题的,有的说得益于分田单干,调动了农民的生产积极性;还有的说是良种、化肥、农药、水利和合理密植起了关键作用,岂不知,北方粮食增产,除了上述各种因素外,由两年三熟改为一年两熟的耕作机制,对粮食总产的大幅提高,也起了相当重要的作用。

现在的北方大地,已很难见到谷子和高粱了。以前老百姓形容一件事越来越亏,常说的一句俗语:卖了秫秸(高粱秆)换秆草(谷秸)——越捣鼓越短,现在的年轻人已不知啥意思了。当高过人头的高粱和齐腰深的谷子不再成为人们的主粮作物,逐渐退出历史舞台,随之而来的是高产量的小麦和玉米闪亮登场,特别是随着除草剂的广泛应用,让“锄禾日当午,汗滴禾下土”的场景已渐行渐远,老农祖祖辈辈使用的由铁匠手工打造的长柄弯脖锄头,今后只能在某些博物馆里一睹尊容了。如果没有了老锄头的实物,后人在读到蒲松龄的《日用俗字》中“燊燊锄刃安锄杠,得力全在鹤头弯”时,就不懂是啥意思了。

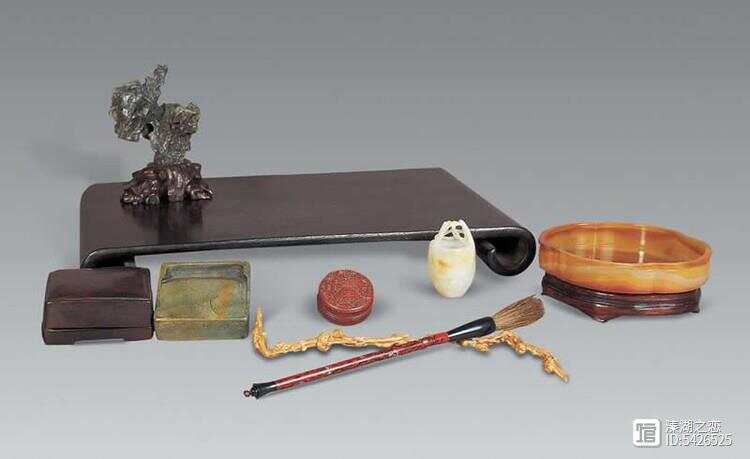

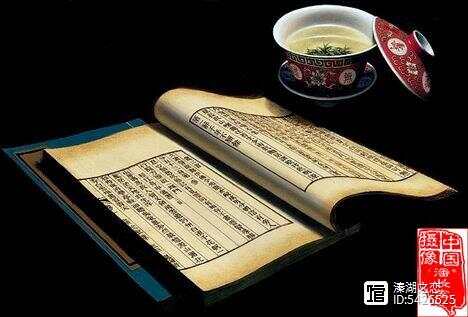

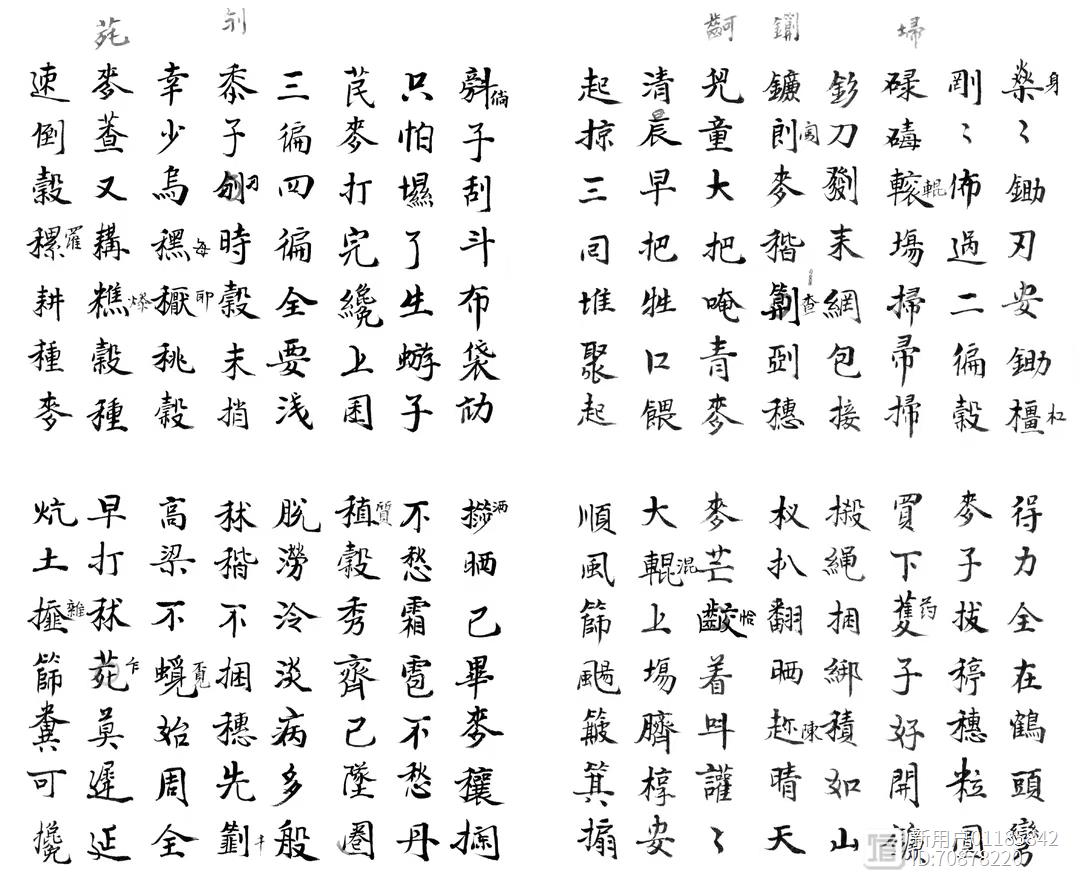

(蒲松龄《日用俗字》节选)

( 老锄头 图)

话再回到日用杂字解读的夏锄中。在炎热的夏季五六月,大田里的庄稼,特别是谷子和高粱,为了除草灭荒和松土保墒,促进根系发育,已先后锄了多遍。就谷子而言,蒲松龄在《农桑经》中说:“谷多锄,则粒成而秕少;故地少者锄至六七遍,广田者不能也。……谷宜深锄,惟三遍勿深。盖至三遍,则谷已秀,其根四布,若深而伤之,旱则不能坠圈,谓之仰脖;雨过则冷淡成秕,谓之脱涝。锄过即雨,多成此病。惟当浅锄,拥土护根,乃为得法。若未秀之前,即锄三遍,又嫌其不深矣。”这里面有层意思是,谷子在秀穗前宜多锄、深锄,至开始秀穗,其根四布,再深锄就伤谷了,只能浅锄。

高粱比谷子可少锄一遍,即结合定苗锄第一遍,拔节期间锄二遍,秀穗扬花期间最好再锄一遍,主要是清除杂草,以防落下大量草种给来年庄稼造成危害,人懒的就不锄第三遍了。让人最难受的是伏天里锄高粱,那时正是天气最热的时候,光着背钻进一人多高、密不透风、闷热至极的高粱地里,不一会儿就让人汗流浃背,喘不过气来。特别是那无数剌人的叶片,上面的蚜虫排泄出桐油样的粘液,抹在冒汗的皮肤上,再扑上不时抖落的高粱花药,真让人有种活受罪的感觉。如果这时想起唐代李绅的悯农诗,定会别有一番地里刨食的滋味在心头。

对于锄地,笔者离开农村几十年了,还是难以忘记刚开始学“倒锄”的尴尬。当年高中毕业回农村,没想到农活最难学的是倒锄。由于用长锄锄地不是一个架势,而是不间断的左右手互换,即在锄左侧一行庄稼时,左腿在前弓,右腿在后蹬,握锄柄是左手在前,右手后,而到锄右侧一行庄稼时,则换成右腿在前弓,左腿在后蹬,右手在前,左手在后。只有这样,才能将一垄两行的庄稼都锄好。刚开始学给高粱定苗,本来就担心弄不好,结果越紧张越出事,左右手一互换倒锄,就将该留的壮苗给干掉了。这有点像刚学骑自行车,越想躲前方的石子,最终还是压上了。锄地不仅要熟练倒锄,还要注意将锄过的草根翻的朝上,以利于杂草灭活,同时还要用锄头拍碎地里的个别土块(俗称坷垃),这对庄户新手来说,很难有不手忙脚乱的。后来笔者参军入伍,在特务连里学捕俘拳,其它动作都很笨拙,唯独弓步最麻利,这也许就是得益于锄地打下的深厚功底。

农谚云:“立了秋,挂锄钩,树荫底下拴老牛”。这句说的是,立秋数日后,在北方平原上几乎所有新发芽长上来的杂草,都会吐穗结顶,不再生长,匍匐在庄稼垄里,对庄稼没有了危害。这时就不宜再锄地了,将锄头打磨擦拭好,挂起来待以后再用。老牛也不用再耕地,可在树下休闲一阵子了。那锄头挂在什么地方?是挂在空闲屋内的屋山上的。以前的土屋屋山(土屋两头的土墙),顶端为三角形结构,三角形的底边以下为土打墙,以上为土坯(方言“塈ji”),土坯墙比土打墙有窄十公分左右台阶,就在这里挂锄钩、耩子等农具。待好不容易锄完庄稼地,熬到了“挂锄钩”歇伏的短暂农闲时节,至此,想打短工养家糊口的人,也只有另谋生路。而家有农田的人家,也不再担心“捞鱼摸虾,耽误庄稼”,适当搞点副业,填补一下家用,也是勤俭持家之道。

(作者:王守照

图片大多来自网络)