两晋十六国北燕史(二):北燕政权的发展

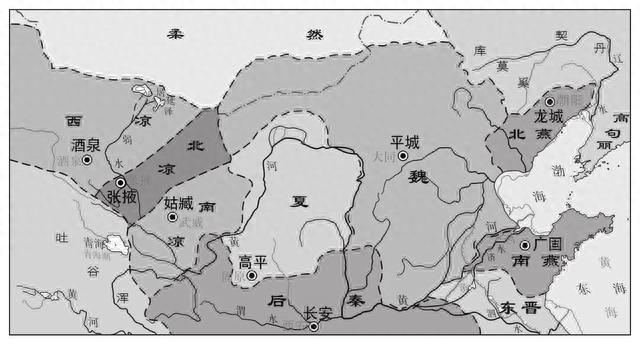

北燕的存在,是接续了后燕的残喘,从客观的政治条件来讲,事实上是冯跋及其追随者遇到了一个历史的空当——409—430年的22年时间,正好是强邻北魏和柔然帝国的激烈对峙时期,北魏王朝在其北部边境地区同柔然的持续交战,使得拓跋珪的兵锋再也顾不上像曾经打击后燕那样持续地用兵北燕,这就为北燕政权的短期存续发展创造了一个客观的和平空间。

在此夹缝时代,再加上冯跋对周边政治势力的结盟、对农业生产的重视、对底层民众的安抚、对内部反叛势力的打击和对军事首领的果断控制等政策的得体,使得北燕获得了几十年的相对和平环境,国力有所上升,还同南朝建立了比较友好的关系,在南朝朝廷留下了“黄龙国”的鲜明影像。

从时间段上论,冯跋当政的409—430年的22年时间,是北燕政权迅速发展、国力相对强盛的时期。我们把这一时段视为北燕政权的发展时期。

一 柔然的强大与北燕的生存环境

4世纪末到5世纪初,柔然致力于统一大漠,北魏汲汲于南下中原。同样的前进方向,梯度的推进空间,柔然人从漠北向漠南发展,拓跋人则突破蒙古草原,拥抱中原。汉文化开拓了北魏贵族的视界,黄河东西、大江之南都进入拓跋人的视野。398年,拓跋珪将都城由盛乐迁到平城,游牧经济迅速向农业经济转化。蒙古高原南部与燕代辽东地区的政治、军事形势发生了有利于北燕政权生存发展的变化,柔然与北魏形成了军事势力上的相互制衡与牵制。冯跋以其敏锐的政治智慧和军事眼光,抓住了这个历史机遇,实行有远见的结盟草原胡族的政策,纵横捭阖于柔然与北魏之间。

在以蒙古高原南部为中心的北部草原地区,北魏初建国后的28年,正是北部边疆地区柔然势力强盛的时期,形成了与北魏的抗衡局势,为北燕的发展提供了和平空间。

据统计,在402—487年这段时间,柔然大军曾经27次大规模侵扰北魏的北部边疆,特别是在429年以前,也就是北燕政权的冯跋统治时期,柔然几乎每年都要侵袭北魏,用暴力手段掠夺北魏的农业人口、粮食和牲畜。当然,北魏也对柔然进行了20次讨伐。双方这种频繁的大规模战事,牢牢地牵制了北魏在北部边疆的兵力,残承后燕余绪的北燕得以锋芒余生。

所以柔然之兴衰,与北燕之安定息息相关;而北燕之存在,则是在北魏政权背后生长着的一个如刃祸患,当真是如芒在背,虽一时不至于危及北魏政权,但也令拓跋政权坐卧难安。柔然是一个典型的北方草原“行国”,他们“随水草畜牧,其西则焉耆之地,东则朝鲜之地,北则渡沙漠,穷瀚海,南则临大碛”。在如此广阔的游动空间内,要有效地消灭其势力,是非常困难的。然而它的游牧性质又决定了它常常“冬则徙度漠南,夏则还居漠北”,一旦在漠南地区,就免不了要对北魏的北边农业定居区发动抢掠性的攻击,这一点是令北魏最为不安的。

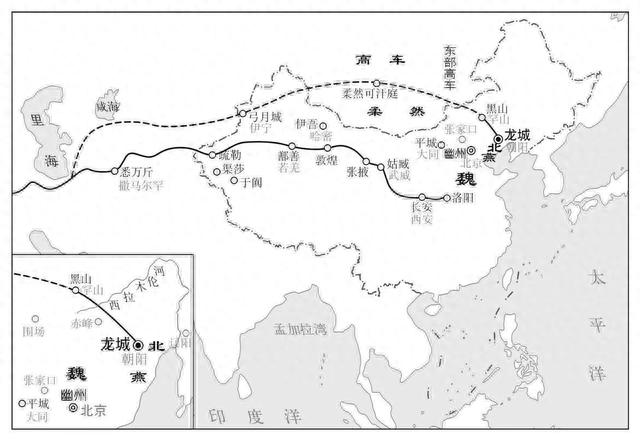

从《北燕、北魏与柔然形势》,我们可以很直观地看到当时北魏所处的局势与北燕之所以能偏安一隅的地理与军事原因所在。

5世纪初年的北方局势,北魏处在南朝、后秦、赫连夏、五凉、柔然、库莫奚、北燕、南燕政权与部落势力的全方位包围之中,尤其是柔然与赫连夏,更是北魏政权的劲敌,因此,北魏朝廷就征讨柔然、赫连夏与北燕之间的先后与重点用兵方针,曾有过激烈的争论。北魏君臣对于柔然军事力量的存在及对其征伐南朝与统一北方之间的牵掣问题,有着很深刻而清晰的认识。如泰常元年(416),东晋大将刘裕欲借路征伐后秦,崔浩分析其形势云:“今蠕蠕内寇,民食又乏,不可发军。发军赴南,则北寇进击;若其救北,则东州复危。”崔浩此语,将北魏处于东晋南朝与柔然两厢夹制的情势讲得非常明白。

北魏太武帝拓跋焘即位之初,关于其周边军事力量威胁的一次讨论讲得更为清晰:

世祖即位……诏问公卿:赫连、蠕蠕征讨何先?长孙嵩与平阳王长孙翰、司空奚斤等曰:“赫连居土,未能为患;蠕蠕世为边害,宜先讨大檀。及则收其畜产,足以富国;不及则校猎阴山,多杀禽兽,皮肉筋角,以充军实,亦愈于破一小国。”太常崔浩曰:“大檀迁徙鸟逝,疾追则不足经久,大众则不能及之。赫连屈丐,土宇不过千里,其刑政残虐,人神所弃,宜先讨之。”尚书刘洁、武京侯安原请先平冯跋。

以崔浩为代表的北魏朝臣有很清晰的征讨思路,他们将北方的柔然列为大患,西北的大夏次之,至于北燕,则是囊中之物。但是也有跟北燕过不去的,如刘洁,此人一直极力撺掇拓跋焘先出兵扫灭北燕,这显然是糊涂的冬烘之论,但他就是一再坚持,自己的建议得不到采纳就暗中使阴谋诡计破坏拓跋焘远征柔然的计划,最终被拓跋焘诛灭三族。

刘洁身为北魏太武帝拓跋焘的尚书令、巨鹿公,为什么会如此不顾形势一心想先平定北燕,这其中可能隐藏着个人恩怨之类的暗疾,因为他正好也是“长乐信都人”,是冯跋的同乡:

刘洁,长乐信都人也。祖父生,颇解卜筮。昭成时,慕容氏来献女,为公主家臣,仍随入朝。赐以妻,生子。

刘洁既是冯跋的同乡,又是慕容氏政权的家臣,所以他对于夺取慕容氏后燕政权的冯跋可能是恨之入骨,以致不惜身家性命,力主先灭冯跋北燕。可惜,拓跋焘是个雄才大略的人物,对于周边形势的认识相当理性,这才使得北燕政权有了苟安的时间。

北魏、柔然、北燕三方统治者,对此三边利害交错的形势洞若观火,在打破与维持对峙平衡的背反追求中寻找各自的契机。柔然斛律可汗频频示好于北燕,与之结盟而对抗北魏;北燕国小势弱,在强邻虎视的情况下延续国运已非易事,因而采取了保境自守的政治模式。而要平安保境,就必然要有所倚仗,只能是靠近柔然这个强大的军事力量,制约北魏。

当时的柔然同西域中亚的关系极为密切,其控制区域正是丝绸之路草原路的主干道所在,在辽宁朝阳市冯素弗墓出土的西域玻璃器和金器、马鞍等物品,就是这方面的明证。

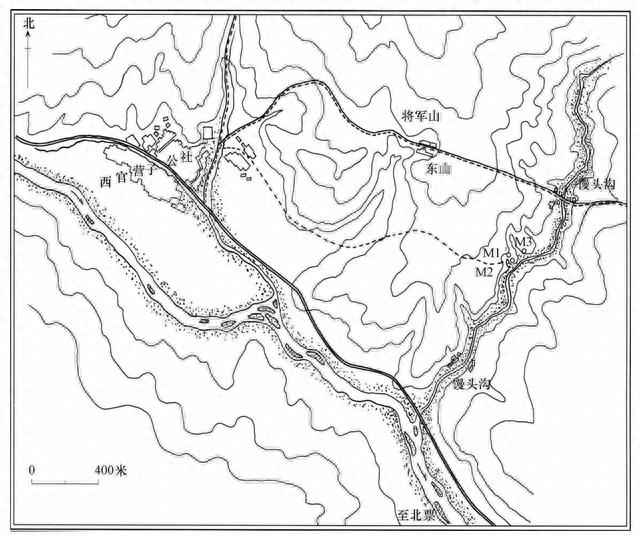

(长谷陵)冯素弗墓地地形图

但是在北燕与柔然的中心控制区之间,还间隔着地豆于、库莫奚、契丹等部落,虽然部分史家认为这些部落都处在柔然的控制之下,柔然的有效实力可能达到了朝鲜半岛。但这种看法也被许多学者质疑,认为契丹这样的部落没有臣属过柔然。如果按此来分析,柔然与北燕之间有很辽阔的缓冲地带,北燕当然无法直接借力于柔然,但是由于柔然强力牵制北魏,北燕才暂时免为北魏的兵锋所逼。

草原丝绸之路(柔然—北燕)示意图

二 冯跋对柔然等周边胡族的交好政策

冯跋不但同柔然帝国结盟,联合对抗北魏,而且实行交好周边胡族的政策,很好地利用了地缘政治和军事的制衡局势,保持了北燕的平稳发展。

北燕太平三年(409),柔然可汗斛律遣使向刚刚继位的冯跋献马3000匹,要求娶冯跋女乐浪公主为妻。冯跋就此事与群臣商议,以冯素弗为首的王公大臣都持反对态度,认为“前代旧事,皆以宗女妻六夷,宜许以妃嫔之女,乐浪公主不宜下降非类”。这种意见可谓相当正统,自汉代开始的和亲政策,往往都是以宗室女子代替皇家公主下嫁草原胡族王公可汗,以此结成政治联盟。

但是冯跋明白柔然力量对于北燕存亡的关键利害所在,所以他不认同冯素弗等人的看法,认为:“女生从夫,千里岂远!朕方崇信殊俗,奈何欺之!”决定将其亲生女儿乐浪公主许配给柔然斛律可汗,并遣游击将军秦都率2000骑护送公主前往柔然,以此获得外援及柔然良马,从而增强北燕的军事实力。冯跋当然很清楚,单凭一己之力是无法自保的,一旦与柔然联姻,柔然便可以极大地牵制北魏,至于“殊俗”与否实际上并不重要。

在对待周边胡人部族时,冯跋极力推行结盟政策,例如库莫奚首领虞出库真率领3000余落请求与北燕互市,献马上千匹时,冯跋立刻同意,并在营丘(今辽宁凌海市)安顿其部落民众。

北燕太平六年(412)五月,契丹、库莫奚降附于北燕,冯跋加封其大人为归善王。此后不久,柔然发生政变,可汗斛律兄子步鹿真建议以大臣之女陪嫁北燕,斛律并未采纳,但是步鹿真以此为借口诱使诸大臣发动叛乱,推翻斛律统治,将斛律及其女一并送往北燕。冯跋赐斛律为上谷侯,馆之于辽东郡,待以客礼,并纳其女为昭仪,以示安抚。后来,当斛律请求归国复位时,冯跋表面上予以支持,遣单于前辅万陵率300骑护送,但万陵在冯跋授意下,行至黑山(今内蒙古西部大青山一带),即杀斛律而回。这次事件之后,柔然可汗大檀遣使献马3000匹、羊10000余只于北燕,双方关系并未受到影响。

此外,冯跋还于太平六年(412)十月同大夏联系,与赫连勃勃结成同盟。在江南,东晋青州刺史申永遣使从海路聘于北燕,冯跋也遣中书郎李扶回使东晋,这一系列行动均是为了达到牵制北魏的目的。

与交好周边胡族政策相匹配的,就是冯跋一以贯之的对于北魏的强硬政策。

冯跋对于北魏显然不存任何示好之意,明白那是与虎谋皮,所以断绝了同北魏的聘使关系。北魏也曾努力建立君臣交往的关系,目的可能在于离间北魏与柔然等胡族的结盟。但是冯跋对此有清醒的认识,对北魏使者拒不称臣,且将北魏使者扣留而不放还,那就是要同北魏硬干到底,冯跋扣留北魏使臣于简就是个显例。永兴元年(409)北魏明元帝派遣于简出使北燕,被冯跋拘留在龙城滞留24年。

对于同北魏的这种强硬的交往政策,北燕的部分朝臣不认同冯跋的意见和认识,但冯跋从来没在这个问题上动摇过,如北燕太平十年(418),冯跋君臣曾有关于北燕与北魏关系的一次讨论:

(龙城)有赤气四塞,太史令张穆言于跋曰:“兵气也。今大魏威制六合,而聘使断绝。自古未有邻国接境,不通和好。违义怒邻,取亡之道。宜还前使,修和结盟。”跋曰:“吾当思之。”

这是北燕太史令将“赤气四塞”这样的气象解释为因为同北魏断绝交往而积累的“兵气”,建议同北魏修好。但是冯跋对此的反应非常冷淡,仅以“吾当思之”敷衍作答。在当时的政治军事格局下,北燕同北魏是没有任何交好可能的,正如北魏使臣于简在北燕朝堂上所狂呼的一样:“大魏皇帝有诏,须冯主出受。”北魏是完全以臣下来对待北燕的,且兵锋所向之策早定,哪有和好的余地。

冯跋对北魏的强硬和不友好态度,既是自后燕就延续下来的魏、燕交战关系的反映,更是冯跋北燕与柔然结盟后的必然外交举措。正是因为毫不动摇地对抗北魏、结盟柔然,北燕才有了冯跋时期相对和平的发展机会。

当然,并不是说冯跋统治时期的北燕与北魏就没有冲突,也有一些零星的战争,最典型的是北魏神瑞元年(414)北魏派遣于什门诏谕冯跋被拒后,在泰常年间有几次军事冲突,北燕都有军队和人口方面的损失。

泰常元年(416),北魏将军延普兵进北燕幽州:

泰常元年(416)冬十月壬戌,徙何部落库傉官斌先降,后复叛归冯跋。骁骑将军延普渡濡水讨击,大破之,斩斌及冯跋幽州刺史、渔阳公库傉官昌,征北将军、关内侯库傉官提等首,生擒库傉官女生,缚送京师。幽州平。

此役,北燕之幽州被攻破,但是北魏军队没有再向龙城进军。泰常三年(418),北魏将军长孙道声、延普分两路进攻北燕,其中延普统率的大军一直打到了龙城,并掳掠当地人口万余家而胜利返回:

泰常三年(418)五月丙午,诏叔孙建镇广阿。壬子,车驾东巡,至于濡源及甘松。遣征东将军长孙道生、给事黄门侍郎奚观,率精骑二万袭冯跋。又命骁骑将军延普,自幽州北趋辽西为声势,帝自突门岭待之。道生至龙城,徙其民万余家而还。

此役,对正在恢复生产、发展国力的北燕是有一定影响的,但是由于北魏军队仅仅是远袭作战,并没有持久围攻,所以对北燕还不至于伤筋动骨。此后,北魏的主要兵力重点用在打击西北赫连昌的大夏和防备柔然。

三 北燕政治与社会发展

在冯跋统治期间,北燕政权处在一个相对和平的环境之下,因而,其政治架构建设与社会发展都取得了一定成就。

1.清除功臣集团分裂势力,抑制武将的拥兵自大

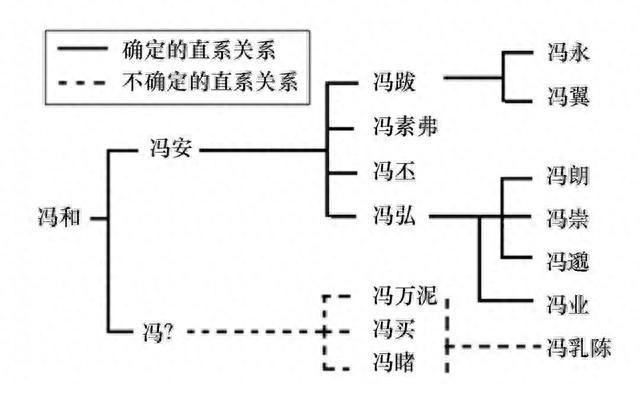

(1)平定冯万泥、冯乳陈的“白狼之乱”

冯万泥是冯跋的从弟,是冯跋拥戴高云、建立北燕的22位起事功臣之一。冯万泥不但是冯跋兄弟叛乱前后重大事件的策划者和参与者之一,而且是核心成员,当年潜入龙城之时,打头阵的就是冯万泥同冯跋;而随后攻打后燕宫城,率尚方徒冲锋陷阵的是他的侄子冯乳陈。

太元二十年(409),冯跋称天王于昌黎,分封功臣,冯万泥为骠骑大将军、幽平二州牧,冯乳陈为征西大将军、并青二州牧、上谷公。与冯跋的同胞弟弟冯素弗、冯弘相比,冯万泥、冯乳陈没有被封以侍中、录尚书事、尚书右仆射这样的中央核心机构的任职,所以心有不甘。冯万泥当时就表示抗议,提出封为代郡公的要求,冯跋找个冠冕堂皇的借口把他拒绝了:

跋曰:“猥以不德,谬为群贤所推,思与兄弟同兹休戚。今方难未宁,维城任重,非明德懿亲,孰克居也!且折冲御侮,为国藩屏,虽有他人,不如我弟兄,岂得如所陈也。”于是加开府仪同三司。

虽然冯跋又加封了个虚衔的开府仪同三司以示安慰,但并没有平息冯万泥父子的心结,“万泥、乳陈自以亲而有大功,谓当入为公辅,跋以二藩任重,因而弗征,并有憾焉”。

冯万泥虽心有不平,但毕竟老成持重,只是将火憋在心中而已。但他的侄子冯乳陈就不一样了,“乳陈性粗犷,勇气过人”,他私下里撺掇冯万泥说自己有完美周详的计划,要同冯万泥一起干番大事业。冯万泥架不住撺掇,于义熙六年(410)跟随冯乳陈率兵占据军事要地白狼城,拉起了反叛冯跋的旗帜。

冯跋派遣冯弘与将军张兴率步骑2万前往平叛,关于此役,《晋书》记载云:

冯万泥欲降,乳陈按剑怒曰:“大丈夫死生有命,决之于今,何谓降也!”遂克期出战。兴谓弘曰:“贼明日出战,今夜必来惊我营,宜命三军以备不虞。”弘乃密严人课草十束,畜火伏兵以待之。是夜,乳陈果遣壮士千余人来斫营。众火俱起,伏兵邀击,俘斩无遗。乳陈等惧而出降,弘皆斩之。

应该说,冯万泥、冯乳陈“白狼之叛”,是冯跋的北燕政权建国初年所面临的最严重的内部危机,此叛之平,使得冯氏兄弟内部矛盾问题得到了解决。

(2)对孙护、务银提等功臣的清理

孙护原为后燕的北部司马,北燕建立后任冯跋的尚书令,也可能其子弟有违法乱纪者,所以冯跋曾告诫他说:“明公位极冢宰,遐迩具瞻,诸弟并封列侯,贵倾王室……愿公戒满盈之失,修尚恭俭……永享元吉。”孙护闻此而不悦。

孙护的弟弟孙伯仁为昌黎尹,是北燕京都大吏,是位高权重而政治风险极高的京官,另外两个弟弟叱支、乙拔“以骁勇闻”。北燕初建,曾向冯跋求封三公、大将军开府而不得,心存怨恨,所以多次借在宫廷朝会宴飨之际撒泼拔剑击柱子,口出怨言。冯跋怒而将孙伯仁、叱支、乙拔斩杀;之后不久,孙护也被毒酒赐死。随之被斩杀者,尚有辽东太守务银提,他以功在孙护、张兴之上,但是却被外派到边郡做太守,心有不满,且密谋外叛。冯跋怒,杀之。

2.整顿吏治,加强家族势力

北燕国小势弱,在强邻虎视的情况存续发展殊为不易,冯跋即位之后,尽量自守苟安是不得不采取的最好选择,为维持统治机构运转,争取获得更充分的经济资源和人口支撑,也是最关键的基础,因而,冯跋曾三次“分遣使者巡行郡国,观察风俗”,了解民间疾苦,如有“孤老久疾不能自存者,振谷帛有差”,遇“孝悌力田闺门和顺者,皆褒显之”。在此基础上,吏治也是非常紧要的事情,关系到能否在最大限度上避免官民冲突,有效汲取民力,从而一致对外。由此,冯跋为维护政权稳定,不仅以诏书形式昭示各级官吏,还对行贿者施以严惩。冯跋对吏治的整顿,以处理“李训窃宝案”为典型:

慕容熙之败也,工人李训窃宝而逃,资至巨万,行货于马弗勤,弗勤以训为方略令。既而失志之士书之于阙下碑,冯素弗言之于跋,请免弗勤官,仍推罪之。跋曰:“大臣无忠清之节,货财公行于朝,虽由吾不明所致,弗勤宜肆诸朝市,以正刑宪。但大业草创,彝伦未叙,弗勤拔自寒微,未有君子之志,其特原之。李训小人,污辱朝士,可东市考竟。”于是上下肃然,请赇路绝。

显然,“李训窃宝案”发生在后燕北燕王朝交替的混乱时节,但马弗勤作为北燕建国功臣,居然接受贿赂,将李宝从一个工匠提拔为方略令,就实在是非常恶劣的买官卖官行为。纵是如此,事发后,冯跋也只是惩治了李宝,而没有追究马弗勤的责任。不过此一案例,对于惩治买官卖官、行贿枉法,整顿吏治,具有典范意义。

另外,冯氏北燕是非常鲜明的家族政治,处在权力核心的是以冯氏兄弟为中心的姻亲血缘集团,在北燕可考的人数有限的官吏集团中,冯氏家族成员占比很高。为进一步加强家族势力,冯跋在清理心怀不满的功臣集团成员的同时,接受河间人褚匡的建议,于太平六年(414)招徕在外地的冯氏家族成员到龙城做官任职:

河间人褚匡言于跋曰:“陛下至德应期,龙飞东夏,旧邦宗族,倾首朝阳,以日为岁。若听臣往迎,致之不远。”跋曰:“隔绝殊域,阻回数千,将何可致也?”匡曰:“章武郡临海,船路甚通,出于辽西临渝,不为难也。”跋许之,署匡游击将军、中书侍郎,厚加资遣。匡寻与跋从兄买、从弟睹自长乐率五千余户来奔,署买为卫尉,封城阳伯,睹为太常、高城伯。

此次招徕,以冯氏家族为核心的5000余户长乐人来到龙城,冯跋的兄弟冯买被封为卫尉、城阳伯,冯睹被封为太常、高城伯。同时,时任太子冯永的权威也被进一步树立,冯跋“以其太子永领大单于,置四辅”,为其扩大势力奠定基础。冯跋的另一位同胞弟弟,曾逃亡在高句丽的冯丕也被迎回来,封为左仆射、常山公。

在壮大家族势力的背景下,冯跋还“分遣使者,巡行郡国,孤老久疾不能自存者,振谷帛有差,孝悌力田闺门和顺者,皆褒显之”,由此,一批民间精英也被他选拔了出来,“昌黎郝越、营丘张买成、周刁、温建德、何纂以贤良皆擢叙之”。

3.进行政治制度建设,提倡儒学教化与文治经国

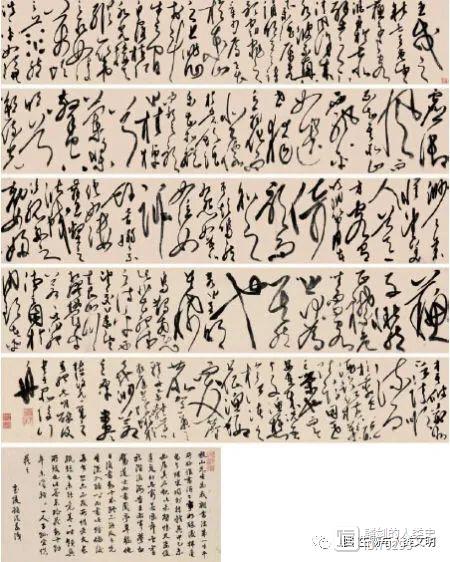

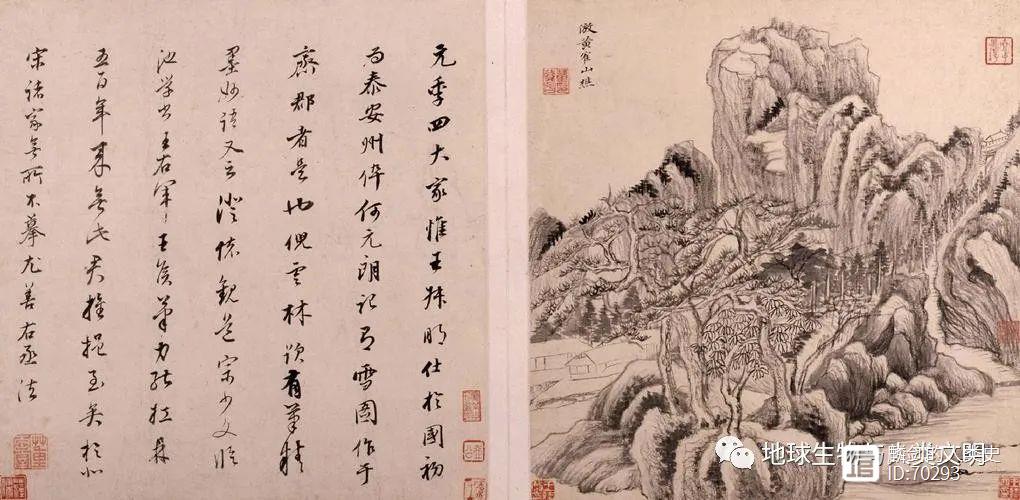

归于冯跋名下的《郎位下书》《下书葬高云》《下书除前朝苛政》《下书令民植桑柘》《下书令境内不改葬》《下书建大学》,这6篇文字的创制时间伴随北燕的建立直至冯跋去世前的21年间,涉及北燕建立后所采取的主要的、关键性治国理民之策,也是冯跋及其统治阶层儒学思想或治国思想的最具体体现,因而有必要字字细味。

(1) 《郎位下书》是冯跋继高云即燕王位后,于太平元年(409)八月发布的第一道重要政令,现存全文云:

义贵适时,不必改作。故陈氏代姜,不徙齐号,宜即国号曰燕,建元太平。

此政令秉承儒家之义利观,引用战国时期“田氏代齐”的历史典例,来为北燕政权之国号承继不改做例证,开创了其不图虚名、简政务实的执政风格。

(2)《下书葬高云》,此令颁布于太平二年(410)秋八月,乃是在大燕王高云被杀之后的一周年时,冯跋以礼葬高云作祭所作,其文云:

昔高祖为义帝举哀,天下归其仁。吾与高云,义则君臣,恩逾兄弟。其以礼葬云及其妻子,立云庙于菲町,置园邑二十家,四时供荐。

冯跋在此诏中引用汉高祖刘邦为楚怀王熊心举哀的历史典故为据,将其与高云的关系做了定位,鲜明地梳理清了燕之国祚传承的正统性。此诏令对于安定人心、稳定政治局面,显然具有重要作用。

(3)《下书除前朝苛政》乃是太平三年(411)颁布的除旧布新的政令,是对后燕后期荒政的一个拨乱,其文云:

自顷多故,事难相寻,赋役繁苦,百姓困穷。宜加宽宥,务从简易,前朝苛政,皆悉除之。守宰当垂仁惠,无得侵害百姓,兰台都官,明加澄察。

很显然,此诏令核心是减轻百姓税负、简省官府苛政,乃是北燕澄清吏治、与民休养生息、发展经济的起步国策。

(4)《下书令民植桑柘》,此令颁布于太平六年(414),全文云:

今疆宇无虞,百姓宁业,而田亩荒秽,有司不随时督察,欲令家给人足,不亦难乎!桑柘之益,有生之本。此土少桑,人未见其利,可令百姓人植桑一百根,柘二十根。

如果将《下书除前朝苛政》与此《下书令民植桑柘》相比,前者更注重国策宏观方面的号召和控制,而后者则进入精细化的实施阶层,依诏令法条的形式硬性规定百姓必须植桑柘以拓展“生之本”。

(5)《下书令境内不改葬》,此令颁布于太平六年(414),全文如下:

圣人制礼,送终有度。重其衣衾,厚其棺椁,将何用乎?人之亡也,精魂上归于天,骨肉下归于地,朝终夕坏,无寒暖之期,衣以锦绣,服以罗纨,宁有知哉!厚于送终,贵而改葬,皆无益于亡者,有损于生。是以祖考因旧立庙,皆不改营陵寝。申下境内,自今皆令奉之。

此篇政令以儒家葬礼文化为讨论前提,对厚葬之风做了细致合理的分析,以国家“令”的形式禁止改葬,目的在于节约社会物质财富。此文的整体论述结构严密,有儒家理论的依据,也有对厚葬观念的正反讨论。全文有理有节,步步深入,是一篇虽然短小,但非常有说服力的经典论述文章。

(6)《下书建大学》,此令颁布于太平八年(416),全文云:

武以平乱,文以经务,宁国济俗,实所凭焉。自顷丧难,礼坏乐崩,闾阎绝讽诵之音,后生无庠序之教,子矜之叹,复兴于今,岂所以穆章风化,崇阐斯文!可营建大学,以长乐刘轩、营丘张炽、成周翟崇为博士郎中,简二千石已下子弟年十三已上教之。

冯跋所采取的这一系列措施,当然是针对他所继承过来的后燕政权的现实境况的应对方略。

这六道诏书,是在410—416年颁布的,这一时段正是冯跋建立北燕后的前5年,那么其在位的之后16年时间,他的这些治国措施,在疆域狭窄的北燕境内应该是发挥了重要的作用。冯跋在这16年中平定几次叛乱、招徕贤士与移民、开展同南朝的外交等一系列举措的展开,都同这些政治经济措施的实行效果息息相关。及至冯跋去世后,在431—436年,在掌权的冯氏家族成员连连反叛的情况下,冯弘还能在北魏连续的军事打击下苦苦支撑6年时间,所依靠的恐怕也正是冯跋的治国政策所积累下的丰厚国力。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000