李俊勇丨《白石道人歌曲》陆钟辉刻本初印、后印与影刻考

注:本文发表于《中国典籍与文化》2023年第2期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢李俊勇老师授权发布!

《白石道人歌曲》陆钟辉刻本初印、后印与影刻考*

李俊勇

摘要:清陆钟辉将元陶宗仪抄《白石道人歌曲》六卷并为四卷,刻于乾隆八年(1743),有初、后印之别。江春于乾隆三十六年(1771)用后印版重印。嘉庆初,鲍廷博据陆刻后印本影刻,校改18处,也有初、后印之分,后印本有补版和异文。晚清刻本多据鲍刻重刊,其中倪鸿本以鲍刻初印本为底本,扫叶山房本石印抄录倪鸿本,宣古愚本、王鹏运本和四川官书局本以鲍刻后印本为底本。关键词:《白石道人歌曲》

陆钟辉 初印 影刻

一、《白石道人歌曲》的流传《白石道人歌曲》是南宋词人姜夔的词集。宋词作为声乐,乐谱大多无存,《白石道人歌曲》中保留了17首完整的宋词乐谱,是宋词音乐最重要的文献。姜词版本在宋词别集中也较复杂,至清乾隆时期元陶宗仪抄本《白石道人歌曲》付刻前,世人所见姜词刻本多为《花庵词选》选录的34首,毛晋刻《宋名家词》、朱彝尊选《词综》,都从《花庵词选》中辑录,数量既少,又无乐谱。《白石道人歌曲》宋刻本,元明未见著录,清人已不得见,但借助陶抄本的刻本和抄本如乾隆八年(1743)陆钟辉刻本、乾隆十四年(1749)张奕枢刻本、乾隆二年(1737)江炳炎抄本(后于民国时期刻入《彊村丛书》)、厉鹗抄本过录本,以及鲍廷博批校张奕枢本等,不但可知宋本面貌,亦可知其源流递嬗之迹。

上述陆刻、张刻、江抄等均源自元陶宗仪抄本,据陆钟辉、张奕枢和江炳炎序,可知楼敬思至少在雍正间已得到陶抄,并经符药林、汪淡虑、周耕余等人再次传抄,这些刻本即据陶抄再抄或三抄本付刻。其中,陆钟辉本和《彊村丛书》本卷末有南宋赵与訔《白石道人歌曲跋》和陶宗仪跋,厉鹗抄本过录本包括浙大藏本和国图藏王曾祥抄本也都有赵跋和陶跋。陶跋让我们知道陶抄《白石道人歌曲》是陶宗仪在元至正十年(1350)从叶居仲那里抄来,至正二十年(1360)又用善本重校。陶宗仪跋中未交代抄录的底本,但据陶抄过录本刻印者,第六卷卷末(陆刻本因将原书六卷并为四卷,故在第四卷卷末)均有“嘉泰壬辰至日刻于东岩之读书堂,云间钱希武。”的落款,说明陶抄底本或参校本刻于南宋嘉泰间。但嘉泰共四年,有壬戌(1202)而无壬辰,此处或许是陶抄之误,导致由陶抄过录和刻印的本子均沿其谬。鲍廷博在张奕枢本批校中曾说:“底本亦误壬辰,今据后赵跋改壬戌,考嘉泰无壬辰也”[1],赵跋在陶跋之前,赵跋距嘉泰不过几十年,内中提到“嘉泰壬戌,刻于云间之东岩”,恰为壬戌。可知陶抄实出宋刻,这个宋本由钱希武刊于南宋嘉泰二年(1202),此时白石尚在,据夏承焘先生考证,钱家与白石为世交,“其去取必谋之白石,是为白石手定稿”[2]。到元代至正十年(1350),近一百五十年间,此本未见著录。陶抄至清初楼敬思,又近四百年,亦无著录,流传甚为不易。陶抄本经楼敬思之手,又由众人传抄刻板流传,刻本一出,陶抄原件及部分过录本反湮没不彰。刻本中,相对于张奕枢本的刊刻绝少和江柄炎本的一线独传,陆钟辉本刊刻最早,翻刻最多,后出之本,几乎全以陆本为底本,影响最大。但陆本刊刻颇为复杂,其初印、后印与影刻、重刻本甚多,后世刻本均称以陆本为底本,然所据陆本并不相同,陆本的源流递嬗之迹,迄今未能理清。本文即对陆刻本系统中最为关键的初印、后印与影刻情况进行考述,为彻底理清陆钟辉刻本的版本系统扫清障碍。至于改变行款、字体的重刻本和抄本则暂不涉及,拟另文撰述,本文仅在鲍刻本影响一节略举数例。

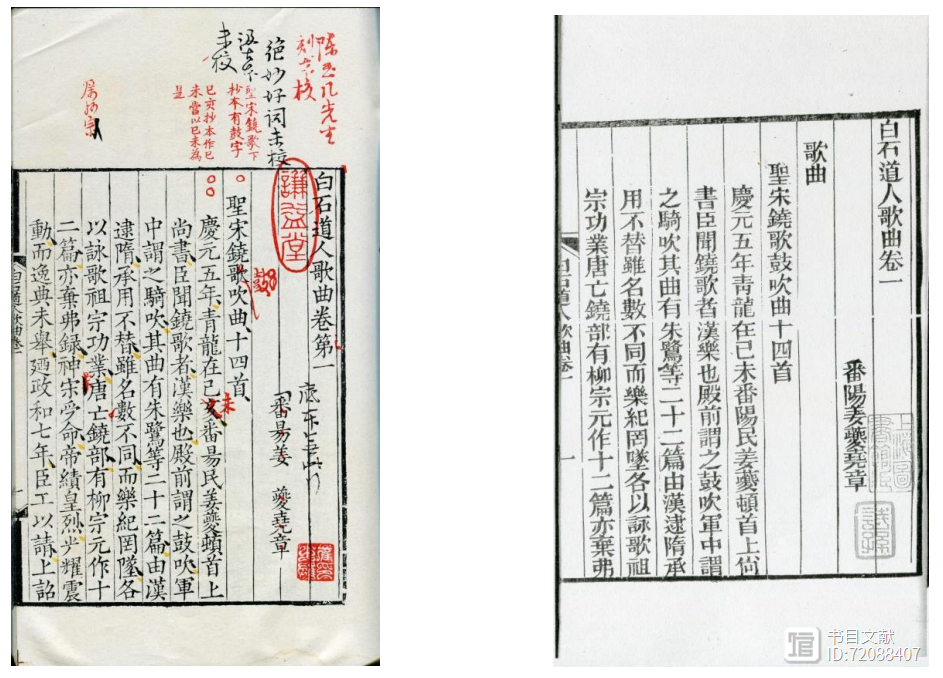

二、陆钟辉刻本的初印、后印和增刻重印本

陆钟辉刻本,刊于乾隆八年(1743),白口,单鱼尾,左右双边,半叶十一行,行十九字,歌曲四卷别集一卷,扉页题:“姜白石诗词合集,水云渔屋藏板”(见附图1),此本诗词合刊,《白石道人诗集》在前,又附刻诗说、集事、评论、投赠诗文等,《白石道人歌曲》在后。前有陆钟辉《姜白石诗词合集序》,末附赵跋、陶跋,陆序说:“近云间楼廉使敬思购得元陶南村手抄,则六卷完好无恙,若有神物护持者,予友符户部药林从都下寄示”[3],知陆本来源为符药林过录的陶抄,是为陶抄首次付刻。但陆刻改变了陶抄分卷,陆序说“歌曲第二卷、第六卷为数寥寥,因合为四卷”[4],把陶抄卷一的《圣宋铙歌鼓吹曲》十四首和《琴曲》一首与卷二的《越九歌》十首合并为新的卷一,并改变原书作品次序,将《越九歌》置《琴曲》之前,目录上又增出《圣宋铙歌鼓吹曲》十四首细目。如此,原书的卷三就变为卷二,卷四变为卷三,原书卷五、卷六合并为新的卷四。这个四卷别集一卷的分卷成为陆本区别于他本的重要特征,也是其它刻本源出陆本的重要标识。

陆本又有初印、后印之别,郭立暄指出“版片继归鹤亭江氏,江氏重印时亦稍有改易,如'多情须倩梁上燕’,江氏改'上’为'间’,非细辨不易察觉。”[5]郭先生认为是江春重印时对版片做了挖改,并列表对比,认为江印本仅改动了一个字,即“上”改为“间”。按,江春本刻于乾隆三十六年(1771),根据江春序中所说:“此集刻自陆氏渟川,渟川旧雨襟契,向联吟社,今墓草已宿,而此版归我”[6],知书版确归江春所得,江春与其族子云溪对陆刻中的集事、评论、投赠诗文等又加搜集补充,仿原刻锓版增刻附后,而诗集、歌曲仍用原版重印。但江印本与陆刻本并非一字之别,而是有三处不同,原本卷二﹝鹧鸪天﹞(一昨)作“天堦”,卷三﹝月下笛﹞(与客)作:“梁上”,别集﹝水调歌头﹞(日落)作:“相推”(见附图2),江印本分别作“天街”、“梁间”、“相猜”(见附图3),但这三处挖改并非江春所为,江春不过是用旧版重印而已,挖改者在江春之前。经调查,乾隆八年的陆钟辉刻本本身即有两种印本:一为黄纸,此三字作“天堦”、“梁上”、“相推”,国家图书馆、上海图书馆和河北大学图书馆均有藏,为初印本;另一种为白纸,国图藏有两套,已改作“天街”、“梁间”、“相猜”,其余与初印本全同,包括书名页,也作“姜白石诗词合集,水云渔屋藏板”,与初印本一致,《诗集》附录集事、评论等亦无增刻,此本印刷清晰、精美与初印本同,书名页钤有“水云渔屋”朱文印章,当为陆刻初印不久即挖改重印者,挖改者或系陆钟辉自己,为后印本。可以说,三字之差,加黄纸、白纸之别,是区别陆刻初印、后印的重要特征。而江春印本,《诗集》附录逸事、评论等已有增刻,《白石诗词评论》后增刻《评论补遗》,《白石道人逸事》改为《白石道人集事》并增刻《集事补遗》,《诗集》“自叙二”陆刻作“不若求与古人合而不能不合”,江刻因陆刻“若”字后漏“不”字,为之补入,作“不若不求与古人合而不能不合”,因将此句所在半叶重刻,字形刀法与其他增补部分同。书名页也作了挖改,将“水云渔屋藏板”改作“随月读书楼藏板”(见附图4),这也正好说明国图所藏白纸本在初印本之后,江春本之前,为后印本无疑。江春本不过据挖改后的版片重印而已,内容与后印本同。江本歌曲部分与陆刻后印本全同,诗集部分因有增刻内容,故称为增刻重印本为宜。陆本书版,据张文虎《舒艺室余笔》记载,江春之后,“再归阮文达公,道光癸卯,毁于火”[7],今已不存。

数百年来,由于人们一直不知陆本有初印、后印之别,加之后印本和江春重印本流行又广,故人们所谓陆本,往往是陆刻后印本或江春本,非初印本。民国时《四部丛刊》影印江春本,版权页题“上海涵芬楼景印江都陆氏刊本”,因《四部丛刊》最为易得,又受“景印江都陆氏刊本”之说误导,近百年来学界研究姜词所用陆本,几乎全是江印本。词学名家如夏承焘先生所作《姜白石词编年笺校》和点校《白石诗词集》所用陆本,经检核,亦皆陆刻后印本或江印本、《四部丛刊》本,非初印本。

三、鲍廷博影刻本的底本与初印、后印之别

鲍廷博刻书精审,《知不足斋丛书》是其代表。他对词集颇感兴趣,刻有多种,特别是《白石道人歌曲》,曾单刻单行,书名页题“姜白石集,知不足斋重雕”,诗词合刻。这是一个陆本的影刻本,分卷全依陆本,字体、行款与陆本悉同,只是雕刻略逊。此本未入《知不足斋丛书》,无鲍廷博序跋,莫友芝《郘亭知见传本书目》卷十三集部有著录。此本无刊刻年代,夏承焘定其“刊于嘉庆初年”[8],丘琼荪定为“清仁宗嘉庆初(1796-1805)歙县鲍廷博知不足斋复陆刻本”[9]。这是一个在清代后期引起广泛影响的本子,是陆本传播之关键,但至今未能引起研究白石词版本的学者重视,以至所论多误。

对鲍刻本的著录,主要有三家。夏承焘在《姜白石词编年笺校》中说:“鲍廷博本。重刊陆本,见《郘亭知见传本书目》。”[10]夏先生只说“重刊陆本”,未说有何异同,从夏先生笺校的体例来看,未出校异文,视此本与陆本同。丘琼荪《白石道人歌曲通考》认为:“字之点画波磔以及行款格式,与陆本同而锓刻稍逊,前有陆序,末有赵跋及陶跋,乃复刻陆本也。惟'集事’改为'逸事’,'杨州慢’改为'扬州慢’,斯为异耳。”[11]丘先生指出鲍刻本在影刻时作了两处校改,一是《诗集》的“集事”改为“逸事”,一是《歌曲》中“杨州慢”改为“扬州慢”。徐无闻在《跋鲍廷博手校张奕枢本白石道人歌曲》中认定鲍刻本“是个原封不动的陆本的翻版,对陆本的错误没有任何订正。这是不符合鲍氏刻书的惯例的。”[12]“原封不动”“没有任何订正”云云,并不准确,至少丘琼荪已早于徐无闻二十八年指出了鲍刻《白石道人歌曲》与陆刻的1处异文。

但鲍刻本除此1处异文之外,是否就是对陆本原封不动的翻版呢?陆刻本有初印本、后印本、江春增刻重印本三种,鲍刻又是以哪一种为底本呢?汪世清在《白石道人歌曲校勘表》中将鲍刻本与陆刻初印本作了对比,指出9处异文[13]。郭立暄在《中国古籍原刻翻刻与初印后印研究》中将鲍刻本与江春印本对比,指出14处异文[14],其中包括汪先生早已指出的7处,故郭先生新发现者实为7处。但不弄清陆刻各印本的关系,就无法确定鲍刻底本,无法确定鲍刻底本,就不能确知哪些异文是鲍氏所改。我们既已阐明陆刻初印、后印和江春印本的关系,遂将鲍刻本与陆刻初印本对比,得21处异文,与陆刻后印本和江印本对比,得18处异文。除去汪、郭二先生发现者,我们新发现者实得5处,包括1处乐谱。可知,鲍廷博影刻时做了多处校改,绝非原封不动的翻版。鲍刻为诗词合刻,《诗集》虽有校改,但无江本增刻内容,“逸事”亦未改“集事”,知其底本非江本。亦可知前文所引丘琼荪认为鲍刻改“集事”为“逸事”,并非鲍廷博校改,而是底本如此,也恰说明丘老所见陆本乃江春本,非陆刻初印、后印本。同时,鲍刻于卷二﹝鹧鸪天﹞、卷三﹝月下笛﹞、别集﹝水调歌头﹞中,作“街”、“间”、“猜”,字形笔画与陆刻后印本同,而鲍刻与陆刻初印、后印本的异文数之差为3,正好是“街”、“间”、“猜”三字,知鲍刻底本为陆刻后印本无疑。如此,则鲍廷博改动陆本者,为18处。

汪、郭二先生虽将鲍刻本初步与陆刻本作了对比,但鲍刻本身也有初印、后印之别,却未曾注意,亦无考证。我们上述异文数据的统计,所用鲍刻为初印本,而鲍刻后印本与初印本有3处不同,初印本《圣宋铙歌鼓吹曲》作“己未”,﹝探春慢﹞作“又唤我”,后印本作“己亥”、“又照我”;初印本﹝石湖仙﹞“高”字有旁谱“

”,后印本缺旁谱。这些区别,皆极为明显。汪世清先生于“己未”未出校,推知其所用鲍刻,当为后印本。郭立暄先生将“己未”“又唤我”校出,不言旁谱之别,推知其所见鲍刻,当为初印本。今先将陆刻初印、后印与鲍刻初印、后印列表以明之,再细论鲍刻初印、后印之别。其中鲍刻本与陆本的异文,为免掠美,汪世清指出者用△标记,郭立暄指出者用□,我们发现者用○,依发现先后顺序排列。

表1:《白石道人歌曲》陆刻初印本、后印本与鲍刻初印本、后印本对比表

注:为方便字形对照,部分异文比对使用繁体字。湖渭州后面括号内表示所在行数。

鲍廷博刻书极谨严,这18处异文并非手民之误,也非随意改动,而是鲍氏参考其他版本所作的校改,其依据详见下节。鲍刻在初印之后,又有后印,后印与初印有3处不同,那么,鲍刻后印的异文,是鲍氏自己校改?亦或出自他人之手呢?鲍刻后印本的3处异文,有两种情况,一是缺谱,一是改字。缺谱处在在卷四第3叶左数第二行,﹝石湖仙﹞“高”字缺旁谱“

”(见附图5),这个旁谱,陆刻各版并不缺,同出陶抄的张刻和朱刻也不缺,鲍刻初印本也不缺,缺谱当非有意校改。细察“高”字所在书叶,书版有裂痕(不止此叶,后印本多叶均有断版痕迹),“高”字周边文字笔画皆有残损,界栏也断缺,而初印本无断版,笔画完好,说明“高”字所缺旁谱,乃因书版日久年深,断裂残损所致,“

”笔道极细,最易缺失。改字总计2处,鲍刻初印本改陆刻后印本的“己亥”为“己未”(见附图6、附图7),“照我”为“唤我”,都有版本依据,详见下节。而鲍刻后印本又将 “己未”改回“己亥”(见附图8),“唤我”改回“照我”,是不是鲍廷博觉得校改不妥又改回去呢?将初印本与后印本细细比对(对比附图6、7、8)就会发现,两处异文所在书叶有补版,已据陆本重新影刻,镌刻风格与初印本不同。初印本全书镌刻风格统一,酷肖陆刻,而后印本异文所在书叶,字形多棱角,笔画僵直,刀刻痕显然,无初印本写刻之圆转,与陆本距离较远,知与初印本非出同时同人之手。经统计,后印本补版重刻计4叶,包括卷一第1叶、第2叶,卷三第9叶、第11叶。补版的原因,或是书板损坏或遗失,或是改动字句较多需变动行款,如仅校改个别文字,挖改即可,不必整叶重刻。鲍刻补版的4叶,其中2叶文字无任何变动,另2叶只改了两个字,只能说明这4叶书版是整叶遗失或损坏严重。校改皆有所据的鲍廷博,假使因为书板损坏或遗失又自行重刻,其花费心血校改之字,断无又改回去之理,且“高”字缺旁谱这么严重的问题,后印本亦未加理会。只能说明后印本的补版是他人所为,其继承了鲍廷博的书版,但已有残缺,故又据陆本影刻补版,以成完璧,与原版统一。至于鲍刻初印本这些用心的校改和细微的差别,这个补版重印者完全没有觉察到。

四、鲍刻本校改的依据

鲍刻初印本对陆刻后印本的18处改动并无校记,以鲍氏刻书的严谨,其校改当有所据。1987年四川人民出版社影印出版了鲍廷博手校的《白石道人歌曲》,此书底本为张奕枢本,墨、朱、黄三色批校,落款凡五处,均为癸卯年,即乾隆四十八年(1783)。而鲍刻本据夏承焘和丘琼荪推断,在嘉庆初年。故知此鲍批本早于鲍刻本,而批校内容恰足说明鲍刻校改的依据。

这部鲍校本参校的本子有底本、抄本、陆刻、陈刻、厉本,以及《碧鸡漫志》等书。其所谓底本,据卷一后题识可知是从维扬马氏借来者。鲍廷博此时已读过张奕枢本和陆钟辉本,张本序文明确交代张刻底本是张奕枢和周耕余二人过录的陶抄本,且张氏曾亲见陶抄,陆本序中也说陆刻底本是符药林过录的陶抄本,又说:“疑《白石道人歌曲》六卷著录于贵与马氏者,久为广陵散矣。近云间楼廉使敬思购得元陶南村手抄,则六卷完好无恙,若有神物护持者”[15]。鲍氏既已知张本的底本是陶抄,其在张本手批使用“底本”的概念,当然不是无的放矢。他从维扬马氏借来的底本,很可能便是陶抄的过录本甚至就是陶抄。从其批校内容来看,这个“底本”非常符合张本底本的特征。其参校本中还有一个“抄本”,从内容判断,也是陶抄的一个过录本。所以这个鲍批本价值之高,自不待言。他依据底本和抄本所作的校改,也大多可取,后来在影刻陆本时,便吸收了这些校记,对陆本进行了挖改。下面,我们就以鲍校为据,对18处异文逐条分析,细辨其校改所由。异文及其所在卷数参照上表,本处仅列表中相应序号,以资对照。

1.鲍校本正文“亥”字用朱笔打叉,旁书“未”字。朱笔眉批:“己亥,抄本作己未,当以己未为是。”(见附图9)知鲍刻本作“己未”,是据抄本。

2.鲍校:“厲云當作駛”,知鲍刻作“駛”,是依厉本而改。

3.张本作“人”,鲍校:墨笔:“底本人”,朱笔:“人歸,陸本作無歸”,知鲍刻作“人”,是据底本。

4.鲍校:“而,抄本作南;底本而,词中作南。”查词中所写,确是思念合肥恋人之作,有“歌罢淮南春草赋”之句。知鲍刻作“南”,是依据抄本和词作内容校改。

6. 鲍校本此条无批注,但张本作“遊人”,知鲍刻作“遊”是据张本改。

7、8. 鲍校本正文中两处“湖”字均用墨笔圈去三点水,墨笔眉批:“《碧鸡漫志》作胡渭州”,朱笔眉批:“底本胡”。知鲍刻据底本和《碧鸡漫志》改。

9.鲍氏朱笔校:“不出,抄本作共出。底本不,共字为高。”查词意“携手步迟迟”,为当时共出所见,才能“因记所见”,做共字更合词意。知鲍刻作“共”,是据抄本和词意校改。

10. 张本作“黄”,鲍校黄笔:“黄,陆刻横”,朱笔:“底本横,朱笔注云:一作黄”。知鲍刻作“黄”,是据张本和底本朱笔注校改。

11.鲍校本正文中墨笔在“駃”旁打叉,墨笔眉批大字加双圈着重号“駛”,知鲍氏强调,此处应作“駛”,知鲍刻作“駛”,早有此见。

12.张本作“吹”,鲍校朱笔:“吹凉,抄本作招凉;底本吹。”知鲍刻作“招”是据抄本改。

14. 张本作“照”,鲍校黄笔:“唤,陆刻照”,此“唤”字,鲍氏录自别本,但未交待何本,知鲍刻作“唤”,亦有所据。

15.此条鲍氏无校记,张本作“揚”,当据张本改。又,陆刻本中目录页做“揚州”,词题中亦做“維揚”,唯标题做“楊州”,系显误。

16. 张本作“羽”,鲍校朱笔:“羽,一本作雨;底本雨,黄笔注一作羽。”知鲍刻作“雨”,是依底本改。

18.此条无鲍校,张本“管”字旁谱作“

”,知鲍刻作“

”是依张本改。

19.此条无鲍校,张本作“暝”,鲍刻当据张本改。查《中兴以来绝妙词选》、紫芝漫抄本《宋元名家词》、汲古阁《宋名家词》、朱本、姜文龙本均作“暝”,知鲍刻所改实有所据。

20. 鲍校本正文中“辰”字上用朱笔径改“戌”,朱笔眉批:“底本亦误壬辰,今据后赵跋改壬戌,考嘉泰无壬辰也。”知鲍刻“壬戌”是据赵跋改。

21. 张本作“芘蔭”,鲍校黄笔:“芘,陆刻花”,知鲍刻作“芘”是据张本改。

五、鲍刻本的影响

姜夔词在清代倍受推崇,晚清以来,《白石道人歌曲》的刊刻益夥,而姜词足本难得一见,无论陶抄及其过录本之难觅,即刻本如陆本或张本,也流传绝少。其中陆本由于有江春本和鲍刻本的传播,较之张本更易得,故晚近以来姜词刻本,以“陆本”为底本者,非江刊即鲍刻,尤以鲍刻本影响更大。经对比,晚清时期几部重要的姜词刻本如倪鸿刻《白石道人四种》本、宣古愚刻《姜白石集》本、王鹏运刻《四印斋所刻词》本、四川官书局本、扫叶山房本等皆据鲍刻重刊。

1.倪鸿刻本。桂林倪鸿于同治十年(1871)以白石道人诗集、诗说、歌曲、续书谱四种合刊,名《白石道人四种》,同时将江春本、鲍刻本共有的评论及补遗、集事及补遗、投赠诗词及补遗收入,并增《四库简明目录》提要和《诂经精舍集》白石传。此本半叶九行,行二十一字,白口,左右双边,单鱼尾。把倪鸿本和鲍刻初印本、陆刻初印本对比,发现倪本除﹝探春慢﹞(衰草)作“照”、﹝石湖仙﹞(松江)作“羽”之外,其余19处与鲍刻初印本全同,特别是“己亥”作“己未”(见附图10),这是鲍刻初印本的重要特征,而﹝暗香﹞中“管”字旁谱也与鲍刻本同作“

”(见附图11),而与陆刻本不同,倪鸿自序说:“其歌曲旁注字谱,临写陆本无一笔舛误。”“高”字又不缺旁谱,可知其据以刊刻的底本当为鲍刻初印本。倪本另有几处与鲍刻不同:如《圣宋铙歌鼓吹曲十四首序》中鲍刻作“土疆”,倪鸿本“土”作“士”,当是刻工之误;〔凄凉犯〕,倪本词题中脱“或于双调曲中犯道调”一句;﹝卜算子﹞(御苑)中鲍刻作“娑娑”,倪本作“婆娑”,改正陆刻与鲍刻之误,而与张奕枢本、厉鹗本同。

2.王鹏运刻本。王鹏运所刻《四印斋所刻词》为词学要籍,刻于光绪七年(1881),后于倪鸿本十年。王鹏运跋称此本“遵用陆本而去其铙歌、琴曲,以意主刻词,固非与陆异也”。删去陆本卷一铙歌、越九歌、琴曲,钱希武跋及旁谱亦删除。又将陆本原卷二、卷三、卷四、别集,依次重编为卷一、卷二、卷三和别集。前增许赓颺序,别集后保留赵跋和陶跋,并增王鹏运自跋。由于陆本原卷一、钱跋和旁谱删除,只能对比其余四卷,这四卷中,陆刻和鲍刻异文共16处,王鹏运本此16处与鲍刻后印本同,知王本源自鲍刻无疑。此外,王本﹝鹧鸪天﹞(辇路)中作“两桁”,鲍刻作“两行”;﹝霓裳中序第一﹞词题中王本脱去“此特两阕”四字;﹝一萼红﹞(古城)中鲍刻作“翠藤共”,王本“共”作“其”;﹝卜算子﹞(御苑)中鲍刻作“娑娑”,王本作“婆娑”,改正陆刻与鲍刻之误,而与张奕枢本、厉鹗本同。

3. 宣古愚刻本。夏承焘《版本考》著录为“光绪间据陆本刻”,按宣古愚即宣哲(1866-1942),据夏承焘《版本考》“此本未见。十余年前,晤宣翁于上海。告予如是。”[16]宣哲亲自相告,刊刻年代当无误,《版本考》作于1954年,夏承焘见宣哲时,宣翁已是暮年,其刊刻此本当在光绪后期。此本扉页题“姜白石集”。半叶十行,行二十字,黑口,四周双边。诗词合刻,依次为陆钟辉序、白石诗词评论、白石道人逸事、白石道人诗集自序、诗集、白石道人歌曲四卷别集一卷。无刻者序跋,亦无版权信息。其中南开大学图书馆藏有一册,有民国藏书家秦更年朱笔批校,于广杰《姜夔词学新材料——秦更年批校本白石道人集》一文已据秦氏扉页题识和《婴闇题跋》所收题记定为宣古愚本。此本扉页题“姜白石集”,与鲍刻所题同。与陆刻初印本、后印本和鲍刻初印本、后印本细校,此本与鲍刻后印本同,其《圣宋铙歌鼓吹曲》序作“己亥”,﹝探春慢﹞作“照”,尤其是﹝石湖仙﹞一首中“高”字旁缺谱字,刻一方框“□”(见附图12),知其底本为鲍刻后印本无疑。

4.四川官书局本。此本无刊刻年代,据首都图书馆藏本,有书名页两页,第一页题“四种词”,背面刻“四川成都存古书局印行”,第二页右上栏小字题“四种词之一”中栏大字题“白石道人歌曲”,左下刻题签者“老髯”,背面刻

“四川官印刷局”。四川官书局创办于同治年间,存古书局据张其中《四川官书局考略》,知其创办于宣统元年(1909)[17],早期多用原四川官书局版片印书,此书版权页两页,且存古书局页在上,当是存古书局利用官书局旧版重印者,其最早刊行当在同治到光绪间。又有民国三十一年(1942)重印本,已无存古书局书名页,增刻程天放主持重印序言一篇置首。是书九行十九字,黑口,左右双边。夏承焘谓其“依陆本刊”,但并未说明所据何种陆本。此本删去陆本卷一和词别集,仅留陆本卷二、卷三和卷四,又删去旁谱。经比对,此本与鲍刻本文字全同,由﹝探春慢﹞中作“照”不作“唤”,知底本当为鲍刻后印本。

5.扫叶山房本。此本扉页题“姜白石全集”,诗词合印,清宣统二年(1910)石印本。夏承焘先生称此本出自倪鸿本,经比勘,此本文字旁谱与倪鸿本全同,倪鸿本独有的特征如〔凄凉犯〕词题中脱“或于双调曲中犯道调”一句,﹝卜算子﹞(御苑)作“婆娑”,此本完全符合。唯倪本中“土疆”作“士疆”乃刻工之误,此本抄写时已改正。此本非影印,而是一如当时扫叶山房石印书籍的做法,由写手重新抄录后石印。

今将鲍刻初印、后印与倪鸿本、宣古愚本、王鹏运本对比制表如下,以便观览。其中王鹏运本缺略者,因其删去陆本部分内容之故。四川官书局本与鲍刻后印本文字大体全同,扫叶山房本系抄录倪鸿本,不再列入表中,以免繁琐。

表2:鲍刻初印本、后印本与倪鸿本、宣古愚本、王鹏运本对照表

注:为方便字形对照,部分异文比对使用繁体字。第17、18两条,王本因全本旁谱均删去,非仅此两字缺旁谱,故不在异文之列。

六、结论

陆钟辉本在宋刻陶抄系统中最先刊刻,印本、影刻、重刻既多且杂。先是陆钟辉于乾隆八年(1743)将陶抄六卷并为四卷,与诗集合刻,自此四卷别集一卷成为陆刻的特征。陆本有初印本和后印本之别,初印黄纸,后印白纸,后印本改初印本的“堦”、“上”、“推”为“街”、“间”、“猜”。后版归江春,于乾隆三十六年(1771)增刻重印,《歌曲》部分与陆刻后印本同。约嘉庆初,鲍廷博据陆刻后印本影刻,参考底本、抄本、厉本等挖改文字和乐谱18处。鲍刻本亦有初印、后印之别,后印本补版4叶,“高”字缺旁谱,并有2处异文。晚清以来,《白石道人歌曲》刻印甚多,多据鲍刻本翻刻,其中倪鸿本以鲍刻初印本为底本,扫叶山房本又抄录倪鸿本,王鹏运本、宣古愚本、四川官书局本俱以鲍刻后印本为底本。为明晰起见,制版本源流图如下:

陆钟辉刻本初印、后印、影刻及影响图

附图1-12

附图1 陆钟辉刻本初印本扉页 附图2 陆钟辉刻本初印本“推”

附图3 陆钟辉刻本后印本“猜” 附图4 江春本扉页

附图5 鲍刻后印本“高”字缺谱 附图6 陆钟辉刻本初印本“己亥”

附图7 鲍刻初印本“己未” 附图8 鲍刻后印本“己亥”

附图9 鲍廷博批校本《白石道人歌曲》 附图10 倪鸿本“己未”

附图11 倪鸿本旁谱 附图12 宣古愚本附记:

本文原载《中国典籍与文化》2023年第2期。文章刊发后,作者又继续查阅资料,发现苏州图书馆藏有一部陆刻本,介于初印本和后印本之间,已改“堦”“推”为“街”、“猜”,但“上”字尚未挖改,该本为黄纸,与初印本纸张相同,当为陆刻中印本。而湖南图书馆和南京图书馆藏有一种鲍廷博影刻本,亦介于鲍刻初印本和后印本之间,已有补版,但高字尚未缺旁谱,当为鲍刻中印本。今借南兄“书目文献”转载之际,补记于此。《中国典籍与文化》刊发稿中个别数据统计失误,今予改正,其余一仍其旧。李俊勇,二〇二三年八月十四日。

注释:

*基金项目:本文为河北省社科基金项目“词曲曲体与曲谱研究”成果,项目批准号:HB19ZW015。

[1][清]张奕枢本鲍廷博手校《白石道人歌曲》卷六,四川人民出版社,1987年。

[2] 夏承焘《姜白石词编年笺校》,上海古籍出版社,1981年,页160。

[3] 《白石道人歌曲》陆钟辉序,清乾隆八年陆钟辉刻本。

[4] 同上。

[5] 郭立暄《中国古籍原刻翻刻与初印后印研究》,中西书局,2015年,页370。

[6] 《白石道人歌曲》江春序,清乾隆三十六年江春增刻重印本。

[7] [清]张文虎《舒艺室余笔》,《彊邨丛书》,上海书店、江苏广陵古籍刻印社,1989年,页780.

[8] 夏承焘《姜白石词编年笺校》,上海古籍出版社,1981年,页162。

[9] 丘琼荪《白石道人歌曲通考》,音乐出版社,1959年,页19。

[10] 夏承焘《姜白石词编年笺校》,上海古籍出版社,1981年,页162至163。

[11] 丘琼荪《白石道人歌曲通考》,音乐出版社,1959年,页19至20。

[12] [清]张奕枢本鲍廷博手校《白石道人歌曲》,四川人民出版社,1987年,附录。

[13] 夏承焘《姜白石词编年笺校》,上海古籍出版社,1981年,页210至220。

[14] 郭立暄《中国古籍原刻翻刻与初印后印研究》,中西书局,2015年,页370至371。

[15] 《白石道人歌曲》陆钟辉序,清乾隆八年陆钟辉刻本。

[16] 夏承焘《姜白石词编年笺校》,上海古籍出版社,1981年,页163。

[17]张其中《四川官书局考略》,《四川图书馆学报》,1989年第5期,页45。

【作者简介】

李俊勇,河北大学文学院教授,博士生导师,研究方向:中国古代文学、文献学。

相关链接:

青年学者说文献学丨018河北大学李俊勇

李俊勇丨《红楼梦散套》版本源流考

李俊勇丨姜夔《水调歌头》考订二则