江南传说

能不忆江南

人人尽道江南好。

是豪客一骑风尘踏入莽莽关川的塞北后,勒马回首处犹自杏花春雨的温柔地。

是杜甫眼底心里“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”的妩媚乡。

是故人书信中:暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞的恋恋旧居。

断无消息石榴红

初出江南,并无任何远游的失意,过得多少年,对江南的印象逐渐淡去,一切不满与厌烦宽容地退到记忆的角落,于是才有隐隐的牵心,蓦地里故园十年事,江南二老忧,忽忽都到心头!

于是在这样的四月天,想起久远之前,一株半开半闭的石榴树,惆怅的时光一点一点地拼拢来,拼成从前既不美丽、也不快乐的少年时光。

那时节,四月的阳光懒懒地铺满了学校的每一道屋脊与路径。到处都有一些疏矮的江南灌木在开花,或者在落叶。操场上长了青青的草,睽违已久的新鲜的气息闲闲地飘荡在风里。

一天中午,我们穿过天井,去食堂吃饭。

天井里种了几棵柚子和石榴。高大的柚子树在抽叶,低一点的石榴在开花,周围灌木丛的嫩叶发出好闻的苹果香味。

正走着,头顶很好的艳阳天,却无缘无故落下一些零星的雨滴,大家惊呼起来,纷纷抬头寻找雨滴的来处——哪里找得到,灿灿阳光罩着一切风生与尘起,身边那一株石榴,枝头上缀着少少几颗朱红的花蕊,半开半闭,仿佛微张的娇唇,清新,洁净,羞怯,阳光穿透花与叶,单薄得近乎透明的青春,准备安静地在下一刻盛放全部风姿。

我站在树下,看不出来它到底快乐不快乐。艳阳天,清冽的空气,温和有礼的风声,一朵花在众人的注目下徐徐盛放,你说:有什么理由不快乐呢?

年少的我,在辗转的夜里也为这问题所纠缠:声誉良好的学校,慈和殷足的家庭,安静乖巧的性格,恰逢意气风发的年龄,有什么理由不快乐呢?

但是真的,那三年以及接下来的几年,我不是个快乐的孩子。

那时我整日在画室刻苦地练画,那时我一本一本发狠地抄写词谱,那时我没有好同学也没有好朋友,那时我的心情常是散散的灰。

我的画出了画展,我的作文在众人手中传阅,我的小房间刚刚换了新家具……可是一点用没有。我觉得天地之间,众人眼中,我仍是个古怪得不该存在的人。

到现在,整整的十年过去了。

半开半闭的石榴花过眼即忘,早早地潜伏向幽暗的记忆里。转瞬间,久久自苦,找不到快乐的青春,如找不到季节的花束般,悄然坠于岁月的重荫之下。

要待到翻山,涉水,远离少年与家园,过得多少年,梦里,才有江南水乡层朱叠翠的幻影款款近来;多少年,才第一次记得起烂烂艳阳中待开不开的石榴,清薄的花叶透明地舒展着,不染一丝尘埃。不由得痛惜当时太也年少,不明白快乐不快乐原本没有那么清晰严格的界限,青春未必一定快乐,纵使不快乐,也不是我的罪过;更不明白,快乐只须寸心知,不必去牵累他人的眼光与心思。

惆怅中,忽忽想起;四月,石榴花应该开了……

他们说此地亦有石榴,但是我从来没有见过。我宁愿此地没有石榴,不宜于种石榴,这样,“石榴花发尚伤春”的词句逼入眼帘时,会有浅淡的叹息浮起,叹息当年石榴,已然断无消息。

那株艳阳中的石榴是否快乐,那个青春里的少年为何哀伤,那时那地,哪里说得明呢,不过是生命在路上必然的等侯罢了。

春梦悠悠谁记省

三月杏花天,细细、细细的雨丝斜飞,据说是江南最好的季节。

但这样的景象真象在梦中。

问自己,自己也有点糊里糊涂了,二十年来长于江南,却以为“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”是说他乡景致呢。

倒是有一些不知何年何月的印象记得忒清楚。

“桃红柳绿”四个字,似乎是顶俗艳的一幅景象,但是你试想想,艳阳灿烂地照耀,绿底子的草地上无数柔白的小花,两三株红桃,三两枝柳条,雪白的瓦墙里传出小学生琅琅的念书声——实在是照眼而来的明丽春光!有时侯,一丝这样的感觉迟缓却又迅疾地划过心海,直沉入心底去,手忙脚乱地去挽救,只捞得一丝影子,这丝影子总让我恍惚地有种模糊的满足与幸福感,是非常遥远的那种记忆,记忆里有桃红柳绿、书声琅琅,以致于一想到小时侯的春天,我便牛头不对马嘴地想到这艳丽的景象,其实我小时侯上学,周围哪里有桃红柳绿,不过这感觉真的非常好。

江南的小巷往往深远而狭仄,曲曲弯弯,戴望舒有有名的《雨巷》,希望在下雨的深巷中,遇到丁香一样结着清愁的女郎,我不懂为什么江南的美景全都与雨相关,其实,干爽的天气,薄晓或者薄暮的时刻,才是它最美的时光。如果你也曾经在一条深远狭仄的巷子里走过,四周很静,天气是薄凉的,你不必撑一把伞,双手可以闲暇地反背着,脚步可以不疾不徐,两侧的高墙里,往往是有人家栽树的,清寒的风不声不响地穿过你的春衣,也穿过你头顶的几树花枝,有一些花便默默地散落在你的脚旁,是一种紫颜色的多皱折的桐花,花开得很大,很多,不禁风吹,常常在无人的巷子里,一片又一片地,落了满地,但并不狼籍,仍然很安详地,很新鲜地保持着跌落时的姿势,仿佛不是从高处坠落,只是枕着底下的青石板条睡着了。这时侯你四周无人,很安静,你在微凉的清晓的风里,独个儿穿过偶或飞坠的落花,那花的颜色又这么美,如果我是你,我一辈子都不能够忘记这个江南春天里孤独的清晨,“深巷明朝卖杏花”,也将被我记作“深巷明朝捡落风”了。

琐碎的记忆悠悠,仿佛是梦,又仿佛是真。

何必去细究呢,是耶非耶?化为蝴蝶。

江南传说

说传江南

吴越时代的古江南,也曾经有过一些可以长歌,可以痛哭的故事。

绝不只是人们口口相传着的卧薪的坚忍,与浣沙的艳丽,甚至也不是一叶扁舟退隐江湖的淡泊。据我所知,至少还有一支剑,和一支歌。

这支剑便是越女剑,有关它的传说悠远,散见于正史和野编,最早、最详尽的记载是东汉赵晔的《吴越春秋》,在后来的《艺文类聚》及《剑侠传》中亦有记载,小说《东周列国志演义》中也有,如果看全了金庸十五部小说,一定也记得起来金庸并不怎么放在心上的那部极短篇小说《越女剑》。

我之醉心于这支剑,并不是因为其“静如处子,动如脱兔”的说剑之道,也不只是因为那“当世莫胜”的绝世功力,而是因为我莫明其妙地觉得它一定与我有着某些不可思议的关联。

它离我很近,历史记载中这位越女“出于南林”,南林在今绍兴以南,而绍兴是极其靠近我的家乡的;它离我又远,隔了两千年,古吴越人“重义轻生一剑知”的热血与今日江浙人机巧柔和的温吞个性简直是天渊之别。这种既远又近的感觉让我常常想象遥远的古江南,苍苍水泽,流动着旷古绝世的剑气,俯仰天地的狂气,与生死一诺的侠气!

当此时,真可以血脉贲张、纵横高歌!

人们都知道今天的江南,是杏花烟雨的江南,春天桃红柳绿,少年倜傥潇洒……诗家但说"燕赵悲歌”,并没有人记得起早年的江南,当风生云起的春秋战国时,吴人越人血管里涌动的轻视生死、追求生命那一刹光彩的热血,又何尝让于燕客赵士?

还有那支歌。

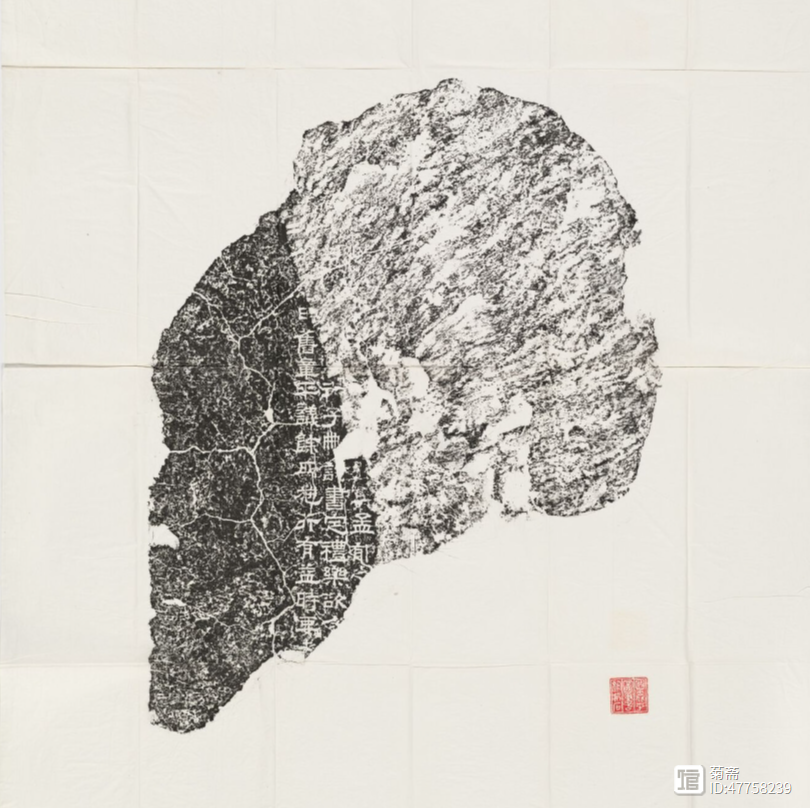

那支歌是《越人歌》,最初见于古诗十九首,相传是中国最早的译诗。

据说当年楚国的鄂君子泛舟河中,打桨的越女爱慕他,用越语唱了这首歌,鄂君请人用楚语译出,就是今天我们在辗转相传的年代看到的:“今夕何夕兮,中搴洲流,今日何日兮,得与王子同舟,蒙羞被好兮,不訾羞耻,心几烦而不绝兮,得知王子, 山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。”

与越女剑完全不同,那是一首寂寞的情诗。

“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”,木尚有知(枝),而君心尚不如木枝(知)。

可惜这首歌是用楚语译出,染上了楚辞的风格,否则,一定会比现在这样更有特色。

我当年初见此诗,是在席幕蓉的诗歌《在黑暗的河流上——读越人歌之后》里,只觉得美,不觉得痛;直到几年以后,我遭遇到与越人相似的心境,郁郁双眉面对无缘无份的人,才明了那种——说了寂寞,不主也寂寞的茫然无措。

只缘生命里一些由不得人选择的寂寥,与由不得人拒绝的哀愁,《越人歌》终于只能是夜阑清空下一曲无人相和的悲歌。

这首无人相和的悲歌从此深深地刻在我的心中,在不想说话的夜阑,我常常想起两千年前,那向晚的古渡头,薄凉的天气里,应和着荡漾的水声,一波一波碎去的心事。

我佩服这女子敢爱敢恨的真性情,佩服她敢说敢歌敢豁出去的勇气,生小羞怯,然而面对飘掠而过的生命华彩,她肯抛弃一切去抓取——这份无畏与至情至性,岂是现实又悲哀的现代人所能做到?

越女剑横空出世的剑气,与这首歌是不相干的,这首歌代表了生命的另一种本原,那种与生同来,飘荡在人世间恒久的寂寞。

一支剑一支歌,从遥远的年代一路流传下来,羞怯的歌,骄傲的剑,无边的真实,飒飒地逼面而来。为什么不记得我们血液中属于生命本原的真实呢?为什么不为生命中一刹那的光彩付出一生呢?为什么不敢也不肯去爱去恨去心痛呢?

可惜,这样的古江南,于今只是面目模糊的传说罢了。

吟到江南心事涌

关于江南,我要说的是历史意义上的风采。

古江南清丽,宋江南繁华,明江南煊赫,清江南风流,盛世固然是升平气象,乱世——春秋战国、五代十国、三国两晋南北朝,还有元末明初,都在此地支撑过片壁江山,外面如何乱,江南总是尽量保持着宁静。

但光有宁静,是不至于有历史上倜傥潇洒的江南的。最初,是东晋王室战乱迁都,大批世族带着他们的图画与书籍南下,南宋五朝迁都,又是大批的人与物带到此地,明王朝本来就定都在此,江南一带的文化与经济更得到空前发展,文化上,江南才子首领风采风流,经济上,谁都知道十七世纪资本主义首先在此萌芽。

到此,江南的耀眼明丽在历史上成了定格。“苏杭风情”成为人间天堂的传说,“江南”才子成为学者名人的典型,“六朝金粉”成为歌舞盛世的代称。

这样,历史上的江南,以绝代风华的姿势穿过历史的空间,终于成为一种“陌上花开缓缓归”的写意生活的象征。

写意的江南,的确有许多可堪留恋的去处。

三月艳阳天,莺声呖溜圆。

在这样的季节踏上江南沃美的土地,照眼而来的一定是大片黄的油菜花和绿的稻麦田,映山红艳丽的花枝漫野地招展着,这真是个好的开始。

田间的小路纵横,向前延升着汇成阔的碎石路,再汇成平整的青石板路——乡野与城镇就是这样连接着。向前走,穿过苏杭逼仄清静的窄巷,经过一扇又一扇式样相似年代古旧的木门,路上的熟人互相打着招呼,但更多的人神色安静地擦肩而过。无人喧哗,这里的民风本来沉静。从逼仄的窄巷里出来,会觉得眼前一宽——那是无数的绍兴拱桥。绍兴河多,桥也真多,桥下的船来来往往地罩着黑油的船棚,吆喝着停了,又吆喝着往前走了。一路行来的茅屋草舍、青砖瓦墙、水榭亭台、苏州园林……全都从水的两岸退去了.

十里水岸,水可以不分季节地流着,江南的味道却是有季节的。春天宜在西湖,堤岸上无数的倒挂垂柳,嫩于金丝软于轻绡,这样晴明的早晨,最好携三两好友,于曲径通幽处,指点看苏堤春晓。夏天宜在秦淮河,夜来秦淮河,一向是热闹的。船上女子高高低低错落吹出的箫声与笛声,与抑扬的歌声,要比白昼还繁华十分。秋来宜近寒山寺,夜空中的钟声固然清寂,夜泊枫桥的滋味固然清怆,也许有慧根的人就在那刹时妙悟了禅意呢?冬天宜去赤壁矶,冷冷落照,荒荒古战场,一排怒涛扑来,由不得人不生起怀古幽情来。

你想听到江南的声音么?当然,江南不是个寂静的地方。苏杭女子的嗓子一律地清媚可人,适于唱拖得低低的越剧、沪剧、甬剧;绍兴一带,则有传奇的莲花落。越剧的唱腔宛转清悦,是非常动听的民间戏曲,不比北方的京剧逊色。五十年代轰动一时的电影《红楼梦》,就是由越剧名角王文娟、徐玉兰主演的。江南丝弦也是有名的,二胡、古筝、扬琴、中阮、琵琶、笛子、洞箫……《高山流水》清旷,《梅花三弄》悠远淡泊,《二泉映月》比三更更鼓更凄凉,而《春江花月夜》,滟滟波光和着月色在浪尖上颠踬,认人不知今夕是何夕!

在所有你经过的地方,你不会寂寞,一路上人们会告诉你许多关于水的传说,江南本是个水乡。南京有个湖叫莫愁湖,相传是金陵女子莫愁殉情的地方。十年前我还在家里念初中,听过一首歌:“莫愁湖边走,春光满枝头……”曲调宛转,传唱甚烈。许仙与白娘子的传说是大家都知道的了,不但是发生在水上——堤边,而且还是在雨中,而且还有水漫金山的情节,真是水气弥漫,怪不得要以哭哭啼啼的悲剧收场。还有梁山伯与祝英台——是传说,不过与水无关了,江南地气温暖,是很宜于他们飞来飞去的,难为飞了几百年也不倦。济公的传说更多了,大约是真有济公这人,却未必真有其事了。传说飞来峰就是他背来的,又说西湖中许多小银鱼是他收集了无数刨花变出来的。

莫愁、许仙……这些传说中的人物,未必是真,而真实的人世,真实的年代,却有许多真实的人与事。古越国的范蠡,首开江南名士之风,帮助勾践灭吴后,即逃之夭夭,不知所终。以后我们会看到,许多人象他一样,逃名如逃役,去过自己真实的生活。吴越国的开国君主钱缪,不但在五代十国的夹缝中以“一剑霜寒十四州”的勇气拼来十二州,复以“陌上花开缓缓归”的风采,促成了苏轼将吴地民歌编成流传甚广的《陌上花》曲,并且一直为诗家所推崇。南宋会稽的陆游,一生因国多忧,留下许多诗作,仅《剑南诗稿》就存九千三百多首;他又因情多愁,题在沈园壁上的《钗头凤》与其它因唐婉而作的诗稿,到今天也是传唱不休的绝作。明初四杰沈祝唐周,尤以唐寅三点秋香的故事最为民间熟悉,其事真伪已不可辨,总之名士风流,大约还不止民间流传的故事。清顺治康熙年间,顾贞观为营救涉入江南春闱案、流放宁古塔的好友吴汉槎,廿年一诺,生死相许,据说顾贞观写给好友的两首《金缕曲》,教当时清国第一词人纳兰看了也潸然泪下,并当即答允施以援手,不说顾的诗文才气,就这份肝胆侠气,真是可以直逼千古勇士荆轲。

如果你愿意在江南住上一年,从春到冬,你会喜欢这里的民俗。正月十五,常有民间自发的花灯游街,各式彩灯煌煌不用说了,还经常有踩高跷、流星锤等等表演,几乎万人空巷,那是很热闹的。四月五日,经常会下一点雨,但还是有很多踏青的人,也有很多人家逢这一天就艾青揉进面粉做成清明饺,绿而清香,也当祭品,也当零食。五月十五是端午,当地的风俗是要吃糯米粽和茶叶蛋,因此这一天常可看到许多小孩,胸前挂一个用彩线编织的网状蛋袋,手里还拿一个,跟同伴砰的一碰!没碰破的,来年便有好运气。一年过到这个时侯,天气也渐渐转热,樱桃红了,枇杷黄了,梅雨季节过去,家家户户都要“晒梅”,门前挂满了红红绿绿的绣绸被面与压箱衣物,把阴湿的地方晒干,好收起来。过不多久,杨梅熟了,黑、红、白三种颜色、个大味甜的杨梅,在上市旺季,被人们整篮整筐地往家搬。酷热的七八月份过去后,就该为八月十五作准备了。这一天江南同别的地方一样,家家团圆吃月饼,倒是过得也简单;隔三天,八月十八,是有名的“钱塘观潮”,那一天是潮神生日,杭州人素有观潮、弄潮的习俗,潮如排山,人如蚁海,场面是非常壮观的。十月过后,一天冷似一天,春节前后,天气最冷,但是,冷有冷的好去处,断桥的雪,孤山的梅,穿得肥肿而可爱的人,叫淹留在外的游子永难忘记。

这些的确都曾是真实的江南风情。

可惜那样一种风情在今天,在江、浙、皖、赣的许多地方,正在与现代生活的图景相融合而逐渐消失了。即使还保留有一些古老的图景,那清纯动人的古老韵味也庶几无存了。

以我自己来说,我的家就在标准的江南,传统的江南古镇,镇上还保留着江南例有的狭仄的长巷,古老的石拱桥,我想田间的景色应该也和古江南相去不远,越音轻软,民俗朴素,春风秋雨紧扣着季节而来。但是,我从来不以这样的江南为荣。人在江南,更加觉得江南的遥不可及。

是什么地方出了问题呢?

我想了很久,后来想到一点。

我想,如同盛唐成为一个令人骄傲的时代是因为它是中华民族繁荣鼎盛的巅峰一样,古江南之所以成为一个让人怀念的历史名词,是因为江南风情曾是中华文化文采风流的极致。传统中华文化的精华,一个“诗”字而已。诗的用语曲折、风格清淡、结构严谨、含义隽永,乍看是神采飞扬,内里却隐藏着欲求完美极致而不得的黯然,弹剑狂歌也罢,闲敲棋子也罢,朝堂拜相也罢,南山种豆也罢,永远是前不见古人、后不见来者的孤独情怀。而江南,土地沃美,天气晴和,人物俊彦,少霸王雄图的血腥,少勾心斗角的政变,少金戈铁马的鏖战,它是净土,是乐土,是休养生息灵气与清心的绝妙好处。它自然而然地成了中国文化中象征完美的古典诗意在并不完美的现实生活中寻到的具体象征。所谓“小桥流水”,所谓“杏花春雨”,都是以它富足宁静的背景为倚恃的啊!

这样的江南,自然令所有怀有美好愿望的人倾心了。

然而,一旦耕读渔樵的社会结构趋于解散,古典诗意的存在环境趋于崩溃,同时社会大同的飓风又席卷而来,江南在愕然失措之余,来不及好好调整自己的方向,一时间,只是亦步亦趋着,于是失去指点天下文章的文化气势,失去首领世间繁华的经济优势。既然失去这些倚以傲人的背景,还有什么理由以为自己应该风光依旧呢?

想起江南的昨日和今日,禁不住心事如潮涌来。

好在,还有明日。

作者:任淡如

本文原创首发。欢迎个人扩散、转发,公号转载请联系开白授权。

▼

深浅之间有淡庐

隐居于文字之间

- 0000

- 0000