沈畅丨中国古代阅读史史料领域的新拓展——以元末陶宗仪的笔记杂说阅读策略为例

注:本文发表于《北京社会科学》2023年第9期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢沈畅老师授权发布!

中国古代阅读史史料领域的新拓展——以元末陶宗仪的笔记杂说阅读策略为例

沈 畅

[摘 要]元末陶宗仪所纂原本《说郛》作为阅读摘钞,是其笔记杂说阅读活动的忠实记录,更是中国古代阅读史有关具体阅读行为的典型史料。通过对原本《说郛》的分册目录及品种来源的考察发现,陶宗仪的笔记杂说阅读活动在阅读策略上产生了双重转变:一方面是阅读方式上专题阅读由盛而衰,另一方面则是阅读来源上间接阅读由盛而衰,二者展现的互动关系深刻体现了阅读条件的改善对阅读观念与阅读策略的影响。对陶氏笔记杂说阅读活动的探析充分说明,包括知识存入在内的知识获取与再生产各环节是中国古代阅读史史料领域拓展的新方向。[关键词]中国古代阅读史;知识存入史料;陶宗仪;《说郛》;阅读策略

一、引 言

阅读史是研究历史上真实发生的读者阅读行为的一门学科。目前,中国古代阅读史的研究在群体一般性的宏观层面已由王余光等学者进行过充分研究。[1]但戴联斌已经指出,中国古代阅读史学科想要继续健康地发展下去,必须深入进行具体个案的研究[2],以充实中国古代阅读史的史实构建。而中国古代阅读史具体个案深入研究亟待解决的问题就是对真实阅读行为深度记录史料的发掘。由于中国古代很早就进入默读时代,阅读行为具有很强的私密性,当时公共图书馆发展的极度滞后又导致缺少包括借书记录在内的对真实阅读活动直接实时记录史料。韦胤宗曾经对批校本的阅读史史料价值与研究方法进行过细致分析,为开拓中国古代阅读史史料领域做出突出贡献。[3]然而,现今存世的批校本基本为清代以来的产物,对清代以前更长期阅读史的研究则难以普遍取材于批校本。为此,要想打破中国古代阅读史史料的困局,必须对其史料的领域进行拓展。

阅读的直接目的是获取知识,但阅读仅是“知识获取与再生产”中重要的知识获取环节,直接阅读行为的结束并不是阅读的终止与完结,更不是知识获取与再生产的完成。阅读行为对知识再生产的后续影响主要产生在知识再生产中时序相承的两个环节,分别是对阅读所获知识的笔录及整理(即“知识存入”)与利用对已获取知识的理解创造生产新的知识(即“知识产出”)。所以,中国古代阅读史史料的领域应该由学界已经广泛关注的以读书日记为代表的实时记录与以史传记录为代表的行为追记,拓展到“实时记录-知识存入-知识产出-行为追记”四个时序相承的维度,从而涵盖“知识获取与再生产”的全过程。当前,在中国古代阅读史中,知识获取阶段实时记录的直接史料较为匮乏,行为追记史料又由于其为事后回忆的性质而可信度过低,为此,我们可以尝试发掘知识再生产过程中知识存入与知识产出的相关史料。知识存入史料,是指“阅读摘抄”一类对所阅读具体知识的摘钞记录;知识产出史料,主要是对具体阅读内容评论的记录,显然,批校本就是知识产出环节颇具代表性的史料类别。这两种史料中有关具体知识的记录,均可不同程度地逆推出前期阅读行为的细节,同时也展现了该行为的真实后续影响,正是具有毫不逊色于阅读实时记录价值的阅读史史料。

但由于知识产出环节与知识获取环节在连续性上存在着间隔,且知识产出的行为本身就是主动再生产的过程,故而对前期知识获取的反映程度弱于知识存入环节。作为知识获取与再生产过程中发生时序上与知识获取环节即阅读行为相衔接的一环,知识存入环节与知识获取即阅读行为的关系最为密切,同时,由于知识存入是对知识获取环节的成果即阅读所得知识的直接加工,其取材与成果均是阅读所得知识,所以再生产程度远较知识产出为低,而对前期知识获取的反映较为充分。因此,在知识获取与再生产全过程中,知识存入史料是整体价值仅次于实时记录史料的阅读史史料。这正是拓展中国古代阅读史史料领域工作最应关注的方向。

元末明初名儒陶宗仪(1316-1403-?)是隐逸士人的代表人物,他所纂原本《说郛》是元代以前笔记杂说的重要摘钞汇编,这一阅读摘钞性质的文献正是陶宗仪阅读笔记杂说活动的知识存入记录。由于原本《说郛》的编纂即陶宗仪笔记杂说阅读活动发生的时间是元末,这正是尚没有日记等阅读实时记录史料及批校本等知识产出史料大量存留的中古时期,而原本《说郛》本身的内容和编排对阅读摘钞特点的展现非常突出,因此原本《说郛》是亟需拓展阅读史史料领域的历史时期中极具代表性的阅读史知识存入史料。利用原本《说郛》研究陶宗仪笔记杂说阅读活动的面貌与特点,不仅对了解元末隐逸士人阅读活动具有重要意义,更可以以原本《说郛》的阅读史研究为例,彰显知识存入史料的阅读史史料分析方法与研究路径,从而探索中国古代阅读史史料领域的开拓方向。

二、史料问题:作为阅读摘钞的原本《说郛》

(一)原本《说郛》的编次面貌

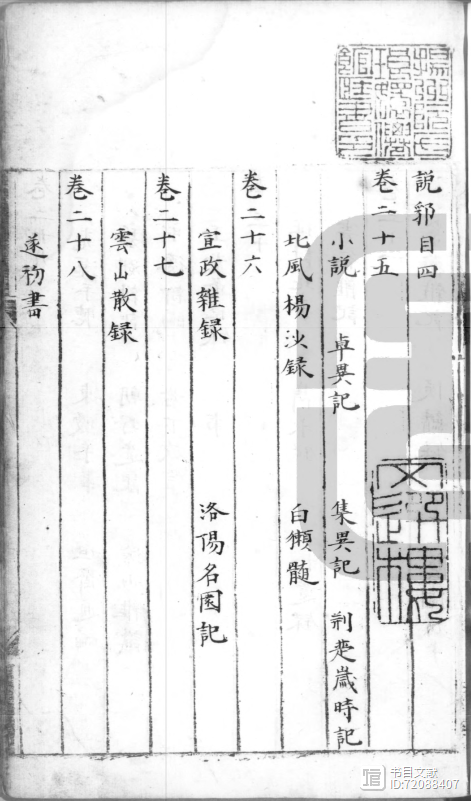

原本《说郛》现今存世共有17部抄本,但却无刻本存世,且各抄本的编次面貌并不完全一致,甚至有不分类本与分类本的差异。不过,在原本《说郛》存世各重要抄本中存有分册目录,即在明弘治十三年抄本、明弘治十八年抄本、涉园旧藏明抄本、涵芬楼旧藏明抄本、明世学楼抄本这5部抄本中,卷1、9、16、25、34、42、50、59、64、71、76、91各卷之前,常存有涵盖此后数卷的目录,且在分册目录首常有“说郛目一”“说郛目二”“说郛目三”等首题。笔者通过分析比较分属不同版本分支的这5部抄本上分册目录的状态,确定各抄本面貌几乎一致的分册目录均来源于其祖本,即明弘治九年(1496)郁文博校定本,并根据分册目录与作者题名在前70卷同时出现,而后30卷虽有分册目录却无作者题名的情况,考定前70卷的分册目录源自陶宗仪原稿,后30卷的分册目录出自辑补后30卷者所增。[4]因此,分册目录所展示的正是陶宗仪原纂、后人辑补的原本《说郛》固有编次。

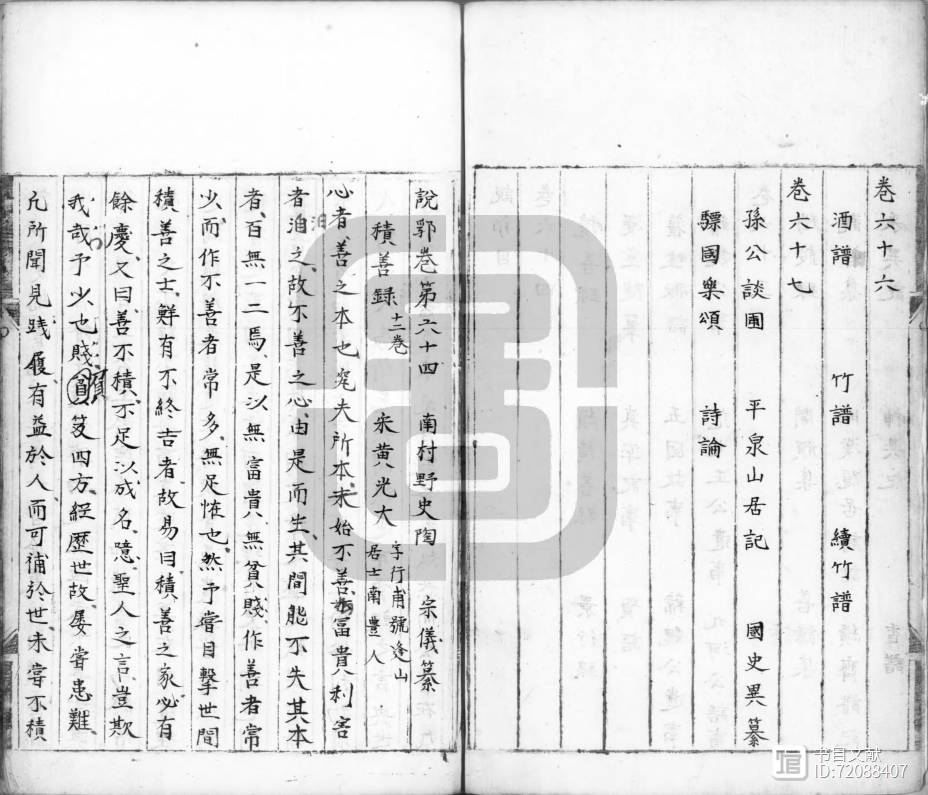

至于陶宗仪原纂部分至何处为止?昌彼得根据原本《说郛》的收书内容与宋左圭所编丛书《百川学海》的比较研究,明确指出原本《说郛》卷68以后多据《百川学海》钞录,而前67卷虽有与《百川学海》品种重复的部分,所据亦不同于《百川学海》,故卷68以后即为后人所补。[5]除此之外,还有一份重要的内证。虽然明弘治十八年抄本、涉园旧藏明抄本、涵芬楼旧藏明抄本三部卷64前分册目录均至卷70为止、与卷71前第一个后补分册目录衔接,但明弘治十三年抄本与明世学楼抄本卷64前的分册目录只到卷67为止,且这两本此处分册目录卷67部分之后均有留空,由于这是原稿的分册目录,在原稿上应当是位于一册之首,由首叶首行写起,从这处分册目录的内容量看,尚不至于跨叶,故而显然不是限于纸幅省去或因跨叶而失去分册目录的卷68-70部分。由于明弘治十三年抄本与明世学楼抄本共属一个与其他三个抄本所属不同的版本分支,且笔者已经考得,明弘治十三年抄本分支整体上更接近其祖本面貌[6],所以可以推断此分支的两个抄本之所以缺失这一分册目录的卷68-70部分,应该是因为郁文博整理时所见陶宗仪原稿此处的分册目录已经没有了卷68-70部分,与陶宗仪原稿实际存书一致,作为较为原始的版本分支,明弘治十三年抄本分支整体继承了陶宗仪原稿的这一情况。待其他三个抄本的祖本抄出时,这一分册目录的卷68-70部分已经被补写。这一分册目录部分缺失现象,充实了昌彼得提出的卷68以后即为后人所补这一论断的证据。由于今传原本《说郛》卷68以后均为后人辑补,故而讨论陶宗仪为编纂原本《说郛》所进行的真实笔记杂说阅读活动,应当以原本《说郛》分册目录所展示的前67卷为据。

(二)原本《说郛》是陶宗仪笔记杂说阅读活动的忠实记录

今传原本《说郛》编次面貌的考定,一方面确认了陶宗仪原纂部分的范围,亦即可以作为陶宗仪笔记杂说阅读活动史料的范围,另一方面确定了陶宗仪原纂部分的原始面貌。但要将原本《说郛》作为阅读史史料进行充分的阅读史研究,还必须确定原本《说郛》与陶宗仪真实阅读活动的关系,即原本《说郛》作为阅读史史料的性质。

昌彼得曾经指出,原本《说郛》存在着标注互见省钞现象,如卷23《宾退录》、卷24《湘山野录》两录花蕊夫人诗,后者仅录前者所无的4首而于条末大字注“又廿八篇见《宾退录》,此不更钞”,由此可以看出,原本《说郛》确为陶宗仪的读书笔录。[7]

除此之外,还有一类证据可以证明原本《说郛》是陶宗仪阅读活动的记录,即原本《说郛》中的同书复见现象。经统计,在原本《说郛》前67卷中,有34种书重复出现。其中有29种因隶于前7卷内新拟的类名下,致使其书名不见于分册目录。在不见于分册目录的同书复见中,卷3《谈垒》所录张洎《贾氏谈录》3则全见于卷9所录,而较卷9所录为简,但却未作任何删并处理。重复次数最多的是宋叶绍翁《四朝闻见录》,卷3《谈垒》第35种录《四朝闻见录》5则,后隔《宾退录》《实宾录》两种,复录4则,卷53末又录15则并叶氏自序,一书三见且其中两处同处一卷之内。然陶宗仪非但没有对三处《四朝闻见录》进行统一处理,即使同一卷内相距极近且均出自删节本的两处也未加以合并。[8]

另外5种见于分册目录的同书复见品种则更能说明问题。由于这5种同书复见的品种见于陶宗仪所编的分册目录,其同书复见的情况是十分显眼的。如卷14录张师正《倦游杂录》14则,卷37复录张师正《倦游录》8则,二者相比,有4则相同,前后两处出现了内容重复现象;又如卷31录《侯鲭录》29则,卷39复录3则,相隔仅7卷即重复,且在原稿相邻两册。特别是卷6与卷15两处《广知》,此书名不见著录,实为陶宗仪新辑,但两处《广知》的编纂体例并不相同。卷6《广知》是自宋曾慥《类说》及其他唐宋旧籍辑出的22种书的88则条目,每种书均以书名提行居首。[9]而卷15末种《广知》则是自宋张师正《倦游录》、唐窦维鋈《广古今五行记》各摘钞1则内容,并以小字注出处于条末,尤其是《倦游录》1则,内容较现知另一出处《类说》卷14所引为详,当同前卷《倦游杂录》一样是钞自原书。故而,从资料来源和编排体例两方面都可以看出,卷15《广知》明显不是卷6《广知》的补遗部分,而是独立于卷6《广知》的新辑类目,只不过恰巧同名,但陶宗仪却未对自辑的两种《广知》进行区分。可见,即便编定了分册目录,陶宗仪对如此一目了然甚至出现内容复见的同书复见现象仍未作处理,特別是对自辑不同性质类目出现的取名重复这样重大的状况竟也未予处理,这既不符合作为著作定本的编排严谨要求,也不符合作为秘本资料的翻检便利需要。因此,这种同书复见特别是不同性质的自辑类目取名重复的现象,正说明除了编写便于翻检的分册目录外,陶宗仪并未对阅读摘钞所得的《说郛》原稿进行二次编辑整理。

而且,在重复出现的品种中,有15种18处提示复见及合并的文字,其中12种15处是书名下的小注。小注最为复杂的是在卷3及卷53共出现3次的《四朝闻见录》,卷3《谈垒》内第35种《四朝闻见录》书名下小注“又四条在后” ①,提示该卷第二处的存在,卷3《谈垒》内第38种《四朝闻见录》书名下小注“当并入前同处”,卷53第2种《四朝闻见录》书名下小注“又九条在弟三㢧内当并入此”,其意似乎是卷3两处合并后再移并入第53卷。虽然这类写在书名下的小注极有可能不是陶宗仪所注,而是郁文博之前的整理者所标,但这种虽对同书复见提示合并却未实施的情况,进一步佐证了原本《说郛》中的同书复见是未经编辑整理的原始面貌。

除了以小注在书名下标示复见外,更重要的是3种3处以大字在所钞内容后标示复见。其中最典型的是卷2倒数第3种《东皋杂录》在正文内第4则“资暇集”后正文内大字标示“又四条见后”,这有可能是陶宗仪抄录完卷3《谈垒》内第21种《东皋杂录》后欲在卷2《东皋杂录》处标示,因其后已连钞《渑水燕谈录》,只得在正文内便于下笔处补写。此处即使将标示写在正文内,也未以小注标在书名下而破坏所钞书的首题,亦可反证前述书名下小注标示复见应当不出自陶宗仪之手。这种在所钞内容中大字标示复见的情况,与昌彼得所揭异书互见内容大字末注的情形相同,当为陶宗仪原标。陶宗仪既然已经用大字标示复见,说明他对同书复见的现象是有所发觉的,但他仅用大字标示而未进一步处理,这又进一步证实原本《说郛》前67卷陶宗仪原纂部分的同书复见是其原貌。

原本《说郛》出现这样一批同书复见的书目,虽然陶宗仪已经对此有所发觉,却仍未进行处理,正说明现今所见与源自陶宗仪原稿的分册目录相同的书目次序是没有经过陶宗仪二次整理的,它反映的正是陶宗仪实际阅读笔记杂说并进行摘钞的真实进度。这种同书复见,正是因陶宗仪在阅读中出现了重复阅读的情况造成的。当陶宗仪在不连贯的两个时间段对同一部书分别进行了阅读时,其阅读摘钞的成果便放置在了原本《说郛》的不同位置。所以,原本《说郛》是陶宗仪笔记杂说阅读的忠实记录,这正是展现陶宗仪阅读活动真实进程与阅读策略难得的阅读史一手史料。

三、陶宗仪笔记杂说阅读策略的双重转变

(一)从追摹洪迈到自出机杼:阅读方式的转变

1. 阅读进程中的专题阅读:从主流到消逝

依据陶宗仪原编的前67卷分册目录,并结合前67卷的实际内容可以发现,原本《说郛》陶宗仪原纂部分在收书品种上有一个很明显的转变,即专题阅读的消逝。

原本《说郛》前67卷陶宗仪原纂部分共钞录笔记杂说589种,其中前7卷独占236种,接近半数,似乎头大脚轻,很不协调。但原本《说郛》陶宗仪原纂的前67卷共计100万字,前7卷仅有13万字,在字数上则分布较均衡。如果看陶宗仪原编分册目录,在卷1首的前8卷分册目录中,前7卷一共仅有53种。除了卷1钞录宋洪迈《经子法语》内容中所收14种秦汉经子著作作为小注附在“经子法语”标题下外,卷2《古典录略》后自《三坟书》至《晏子春秋》计27种、卷3《谈垒》后自《明皇杂录》至《四朝闻见录》计39种、卷4《墨娥漫录》后自《风土记》至《仇池笔记》计54种、卷6《读子随识》后自《尹文子》至《淮南子》计11种、卷6《广知》后自《续博物志》至《名山志》计 22种、卷7《诸传摘玄》后自《神仙传》至《韩诗外传》计23种,共计176种不见于分册目录,这与前67卷中其他399个品种见于分册目录的情况明显不同。由于分册目录出自陶宗仪手笔,所以应该是陶宗仪将这176种未编入分册目录的品种分别隶属于其前的名目下,与卷1《经子法语》统摄14种秦汉经子著作的情况相仿,也就是说“经子法语”“古典录略”“谈垒”“墨娥漫录”“读子随识”“广知”“诸传摘玄”是分别统摄这190个品种的7个大标题。

再从这几个大标题所统摄品种的性质来看,在《古典录略》统摄的27种中,前22种都是汉人解经著作,且主要是纬书,后5种《吴越春秋》《晋阳秋》《齐春秋》《九州春秋》《晏子春秋》虽然都是史书,但均有《春秋》之名,因此,《古典录略》统摄27种均为经解;《谈垒》统摄的39种的书名均以“录”为尾,且绝大多数都是笔记杂说;《墨娥漫录》统摄的54种的书名均以“记”为尾,且前35种均为地方史;《读子随识》统摄的11种均为书名以“子”为尾的诸子著作;《广知》统摄的22种的书名均以“志”收尾;《诸传摘玄》统摄的23种的书名均以“传”为尾,且除末种《韩诗外传》为经传外,其余均是传记。可见,这6个大标题正是6个专题。昌彼得已经指出,与《经子法语》为宋人洪迈所纂不同,“古典录略”“谈垒”“墨娥漫录”“读子随识”“广知”“诸传摘玄”不见于历代书目著录,应当是陶宗仪自拟标题。[10]因此,统摄176个品种的几个大标题正是陶宗仪有意识进行的专题阅读活动。

当然,这前7卷内还杂有46种书,并未被归入专题之内,而是以与阅读专题同样的地位列入分册目录。由于原本《说郛》陶宗仪原纂部分基本体现了陶宗仪笔记杂说阅读的真实阅读进度,故而这46种书应该是陶宗仪非专题性的“一般阅读”读书笔记摘钞,且这部分一般阅读是与专题阅读同时进行的,也就是说,陶宗仪在从事专题阅读时是有一般阅读穿插其中的。

但是从第8卷开始直至67卷末,一共353个阅读品种,全部见于陶宗仪原编的分册目录,而且全部是前人著作,无一例外。其中虽然有一些以类相从的痕迹,如卷66所录3种《酒谱》《竹谱》《续竹谱》均为谱录、卷46末5种《墨子》《子华子》《曾子》《尹文子》《孔丛子》及卷47《公孙龙子》《鬻子》《邓析子》《韩非子》均为先秦诸子、卷15中间《相鹤经》《相贝经》《土牛经》《质龟论》《养鱼经》《禽经》均为格物著作,却不再有刻意标示新大标题的专题性质。可以说,从第8卷开始,陶宗仪完全放弃了刻意的专题阅读。专题阅读由主流到消逝,是陶宗仪笔记杂说阅读进程中阅读方式的一个重要转变。

2. 专题阅读消逝的实质:阅读方式走向成熟

原本《说郛》的第1种是卷1的《经子法语》,它是宋人洪迈摘录14种群经诸子著作的警语并注以经子原文的摘钞著作。陶宗仪将《经子法语》摘钞为卷1一整卷,参照原本《说郛》对陶宗仪笔记杂说阅读进程的忠实反映程度,可以确定摘钞《经子法语》是陶宗仪以“说郛”为题的笔记杂说阅读活动的开始。由于洪迈的《经子法语》就具有一定的专题阅读或专题摘钞性质,摘钞《经子法语》应该就是陶宗仪专题阅读的肇始,而《经子法语》的经子专题性质更是此后陶宗仪专题阅读实施的模板。

在这个问题上还有一个重要的佐证,那就是卷2的《古典录略》。《古典录略》在阅读次序上紧接《经子法语》,这个出自陶宗仪设计的专题摘钞以汉人经解为主要内容,正是洪迈《经子法语》中数量最大的群经部分的辅翼。而且《古典录略》所录之书大多最晚至两宋便已亡佚,为元末陶宗仪所不得见。同时,据昌彼得考证,《古典录略》所录文字,大多见于《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》《太平御览》等隋唐类书(《太平御览》虽纂于宋初,实以前代类书为蓝本合编缀补而成)以及《文选注》《续汉书注》等唐人古注,甚至其中至今尚有传本的《春秋繁露》《吴越春秋》《晏子春秋》,《古典录略》都是从类书钞出。[11]所以陶宗仪钞纂《古典录略》很有可能是以“经解”为目,通过翻阅类书、古注,进行有目的的摘钞汇编,这明显有追摹洪迈《经子法语》的痕迹。

在《古典录略》之后,陶宗仪又进行了以杂史(即笔记杂说)为专题的《谈垒》、以地方史为专题的《墨娥漫录》、以诸子为专题的《读子随识》、以“志”书为专题的《广知》、以传记为专题的《诸传摘玄》共计5次专题阅读活动。但从卷8开始,追摹自洪迈的专题阅读模式被陶宗仪放弃,他的笔记杂说阅读方式转向不刻意追求专题性质的一般阅读,从而彻底摆脱了步武洪迈的约束,打开了自出机杼的新局面。阅读方式的格局由小专题彻底变为海纳百川式的大格局,意味着陶宗仪形成了独特且成熟的阅读方式。作为“众说之郛”的《说郛》,明显有了与洪迈各擅胜场乃至青出于蓝的追求。

(二)从辗转钞录到务求原书:阅读来源的转变

进一步深绎原本《说郛》前67卷所录各书的内容发现,原本《说郛》陶宗仪原纂部分在阅读钞录所使用的来源文献即“阅读来源”上有个明显的转变,这就是据他书称引辗转钞录这种间接阅读的自盛而衰。

据考证统计,在原本《说郛》陶宗仪原纂的前67卷所录的589种笔记杂说中,可以确定不是钞录自原书,而是从唐宋类书、晋唐古注及宋人曾慥《类说》的称引中辗转钞录的共有103种。其中除了钞自《艺文类聚》和《类说》的4则《抱朴子》在卷8外,其余102种均在前7卷内,换言之,这102种没有超出分册目录第一册的范围。同时,与分册目录对比,包括《抱朴子》在内的103种由他书转引的品种都不见于分册目录。由于各本卷8的《抱朴子》在题名上既无卷数,又无作者朝代、字号、籍贯,与卷20《西京杂记》、卷43《神仙传》这两部葛洪著作(《西京杂记》由于旧题汉刘向著,故误题“汉葛洪”)及卷8前一种《虏庭事实》标明卷数及作者朝代、字号、籍贯不同,再加上这4则内容是转引自《艺文类聚》和《类说》而非钞自原书,故而前人已经怀疑这4则《抱朴子》为卷6《读子随识》的错简。[12]若如此,则这103种由他书转引的品种都是前述陶宗仪后6个专题阅读的子目。

不过,前7卷见于分册目录的46种非专题的一般阅读品种,以及卷8以后陶宗仪原纂部分见于分册目录的353种阅读品种虽时有也被《类说》收录的情况,但据昌彼得研究,原本《说郛》的这一部分基本是从原书钞录的,无一自《类说》转录。②可见,陶宗仪在专题阅读以外的一般阅读中基本没有间接阅读的现象,甚至是有意避开《类说》的。而且,在一般阅读的399个品种中,有53种可以确定为传世祖本,另有4种仅见原本《说郛》孤传。由此可以推断,陶宗仪的间接阅读在时间上基本是伴随着专题阅读一起产生与消逝的。

1. 从间接阅读的摘钞质量看其消逝

陶宗仪间接阅读的来源主要是唐宋类书、晋唐古注及宋人曾慥《类说》。现分别从《类说》与类书、古注两方面进行分析。

据统计,原本《说郛》前67卷中有34种出现同书复见,其中有19种是源自《类说》的间接阅读与依据原书的直接阅读复见。这一部分重复阅读恰恰是陶宗仪自己使用两种不同来源的阅读材料对相同阅读品种进行阅读形成的阅读成果,属于原本《说郛》的内部证据,故而是考察陶宗仪利用间接阅读进行摘钞的质量最具代表性的案例,本文就以此为重点进行考察。

将前述源自《类说》的间接阅读摘钞与复见的直接阅读摘钞进行比较发现,虽然复见阅读品种中复见条目并不多,但参照来源文献传世版本或宋人著作的引文,这批间接阅读钞录的内容整体比直接阅读钞录的简略。如卷6《广知》录《宣室志》8则,均较《太平广记》所引为略,系据《类说》转钞。其中,“进士曹唐”一则《太平广记》卷349引自《灵怪集》,此系《类说》误引,尤是明证。卷41复录8则,其中见于《类说》的仅首末两则,这两则就是也见于卷6所引的“白瑶宫”“石铭”。二者相比,“白瑶宫”则卷41有246字,卷6仅有66字;“石铭”则卷41多达345字,卷6仅有69字。两相比较,自《类说》转钞者均仅存梗概。最为明显的是,陶宗仪对张洎所著《贾氏谈录》的阅读钞录,卷3《谈垒》自《类说》钞录4则,卷9又自原书钞录序及正文9则,而卷3所录4则在卷9俱被复录,二者相比,卷3所录4则均简略,其中李德裕“厄在白马”一则,卷3所录只53字,仅具梗概,而卷9则有189字,始末完整。

而据唐宋类书与晋唐古注进行的间接阅读除了因转钞产生的钞录简略外,张冠李戴是更加突出的问题。如卷6《读子随识》在《慎子》名下录2则,首则系录自《艺文类聚》卷18所引《尹文子》文,盖因《艺文类聚》所录下一则为《慎子》而误钞[13],次则则是《艺文类聚》卷88所引《苏子》文,亦是误引[14]。更为突出的例子是卷2《古典录略》中《孝经援神契》一目中所录22则,其中竟然杂有明标为《孝经左契》与《诗含神雾》之文。盖“又《左契》曰:天子孝而龙负图、地龟出书也”一句与前一则出自《孝经援神契》的“德至水泉则黄龙见,君之象也”在《艺文类聚》卷98前后相邻[15];“《诗含神雾》曰:德化充塞,照润八冥则鸾臻”一句与前一则出自《孝经援神契》的“德至鸟兽则麒麟臻、凤皇翔、鸾凤舞”在《艺文类聚》卷99前后相邻[16]。陶宗仪均因相连而误抄入。这是由于在利用动辄近百卷的类书来前后翻检分散的引文时,其工作必然琐碎繁重,陶宗仪出现漏看书名在所难免。

从以上数例可以看出,陶宗仪利用间接阅读进行的阅读摘钞因受限于阅读材料而摘钞质量较低,《类说》引书删节过甚是源自《类说》的间接阅读钞录简略的根本原因;而据类书分散称引进行的经纬、诸子间接阅读出现了张冠李戴,则与类书将群书内容拆散以类相从的体例有直接关系,故而陶宗仪在利用类书进行阅读摘钞时,必然伴随着琐碎繁重的阅读体验。由于在进行间接阅读的同时,陶宗仪还进行了一批钞录字数远超间接阅读的直接阅读,即前7卷内见于分册目录的46种非专题直接阅读品种,所以陶宗仪的间接阅读是与直接阅读交叉进行的。在间接阅读节略琐碎的阅读体验与直接阅读完整系统的阅读体验不断对比的过程中,陶宗仪出于对阅读摘钞质量的追求而萌生放弃间接阅读的想法也就在情理之中了。

2. 阅读来源转变外因的分析

对于陶宗仪笔记杂说阅读活动中间接阅读的消逝,究其原因,有内外两个方面:其相关摘钞的质量不佳仅是其内部原因,阅读条件的变化则应是间接阅读在卷8戛然而止的外部致因。目前虽无明确的文献记载,但结合陶宗仪生平行实及前人研究成果,可以进行较为合理的分析。

昌彼得根据孙作《南村小传》胪列陶宗仪著作以《说郛》冠首而先于《南村辍耕录》,且《南村辍耕录》多取资《说郛》所录文献,以及《说郛》内称“皇元”的情况,推定《说郛》成于元代,且早于《南村辍耕录》刊行的元至正二十六年(1366)冬松江入明之前。[17]而且,昌彼得认为孙作《南村辍耕录序》所言陶宗仪积累十载之说实指《南村辍耕录》多有取资的《说郛》编纂事。[18]这一判断是符合《南村辍耕录》的性质及同原本《说郛》的关系的。由孙作《南村辍耕录序》所署元至正二十六年(1366)上推十载为元至正十六年(1356),是年陶宗仪定居松江凤凰山南之南村,并结识夏颐贞、夏文彦、孙道明等人。前一年即1355年,陶宗仪避兵于松江,从而结束多年的颠沛生活。[19]可见,陶宗仪开始编撰《说郛》的时间正是他由乱转安,并开始结识当时松江藏书名家孙道明、夏文彦等辈之时。而此前陶宗仪颠沛流离于两浙之时,在湖州还遗失了珍藏的吴镇画图、吴叡书文的《砚山图》,足见当时生活之艰,几可谓身无长物。[20]由于《说郛》开始编撰的时候正是陶宗仪结束颠沛生活、定居松江前后,当时可读书籍不多,陶宗仪在阅读摘钞洪迈《经子法语》后,受其启发,遂借助类书和宋人曾慥《类说》,以专题形式进行间接阅读摘钞,并利用可见到的书籍同时进行直接阅读摘钞。由于据他书转录笔记杂说的间接阅读的阅读体验与摘钞质量并不甚好,待到结识松江各藏书名家,可借读书籍数量剧增,具备了良好的阅读条件后,陶宗仪便下定决心彻底放弃间接阅读这一阅读方式,转而专据笔记杂说原书进行直接阅读。昌彼得指出,原本《说郛》卷32《拊掌录》、卷65《临汉隐居诗话》二书的传世版本均源于孙道明手抄本,原本《说郛》所录《拊掌录》六成以上条目为孤传,必出自孙抄原本[21],其足以证明孙道明等人的丰富藏书对《说郛》编纂的助益。因此,生活的安定、可借读书籍的丰富,应当是陶宗仪在笔记杂说阅读暨《说郛》编纂中放弃据他书转录的间接阅读的外部客观因素。

应该说,原本《说郛》陶宗仪原纂部分间接阅读的消逝,是内部阅读体验及摘钞质量不佳与外部阅读条件改善合力的结果。间接阅读与直接阅读阅读体验优劣的强烈对比,明显是间接阅读消逝这一阅读来源转变的诱因,而可借阅书籍激增这一阅读条件的改善则为阅读来源转变提供了可能与实施保障。

(三)专题阅读与间接阅读的互动关系

在原本《说郛》陶宗仪原纂的前67卷所记录的其笔记杂说阅读活动中,有明确意识的专题阅读与集中的间接阅读都大体在卷8戛然而止,这应该不是巧合,而是展现了陶宗仪笔记杂说阅读中专题阅读与间接阅读的一种互动关系,这从以下两方面可以看出。

首先,前7卷的一般阅读在阅读来源上明显排斥曾慥的《类说》,而《类说》在前7卷专题阅读中却至少被采用60次。事实上,前7卷内见于分册目录的46种非专题阅读品种中,有10种的书目也见于《类说》。但是原本《说郛》这10种所钞条目与《类说》仅偶有重复,二者重复条目不但颇有异文,且又多以《说郛》钞录更为完整,故原本《说郛》这10种明显不是钞自《类说》。如卷2《朝野佥载》38则,其中18则为独见,其余20则虽与50卷本《类说》卷36所摘钞65则间有重复,但详略大不相同,如二书第1则“金牛御史”,《类说》仅摘录25字,《说郛》则有58字。卷4《封氏闻见记》所录9则中也仅有“烧尾”一则为《类说》卷6所载者节引。卷7《戎幕闲谈》为此后各本之祖,所录6则中仅有2则与《类说》卷44所录者重复,这2则非但异文颇多,且“李迪”1则《类说》仅为节引。可见,陶宗仪在专题阅读进行期间一同进行的一般阅读,是有意避开专题阅读所倚重的《类说》的。

其次,专题阅读中的专题名目受到了《类说》编次的启发。卷3《谈垒》钞录38种笔记杂说,其中25种录自《类说》,经与保存宋本面貌的上海图书馆藏清影宋抄50卷本《类说》的编次对比,这25种基本集中在影宋抄本《类说》卷11至卷17这批“录”字收尾的书目中,《谈垒》专钞“录”书与《类说》这7卷“录”书连排不会没有关系。《类说》中卷20《博物志》《续博物志》《物类相感志》《宣室志》、卷21《博异志》《独异志》《徂异志》《括异志》、卷22《南越志》《北里志》《翰林志》《续翰林志》这连续3卷的次序,与原本《说郛》卷6《广知》自第一种开始由《类说》钞录的品种顺序基本一致,从中也可以看出《类说》卷20-22的编排同《广知》以“志”为钞录范围的联系。而原本《说郛》卷7《诸传摘玄》的前5种神仙传除了《仙传拾遗》外,就是对《类说》卷2的钞录调整,从中可见《类说》对《诸传摘玄》这一专题的诱导。所以,陶宗仪的专题阅读与间接阅读具有很强的关联性。如果说阅读钞录洪迈《经子法语》令陶宗仪萌发了步武洪氏的意图,开始辑存经纬佚文以成《古典录略》,那么,作为陶宗仪间接阅读重要来源的曾慥《类说》,它的编排归类则为陶宗仪其他专题阅读的专题名目提供了很大的启发与借鉴。

从穿插在专题阅读间的一般阅读对《类说》的排斥,以及《类说》的编次对陶宗仪专题阅读专题名目的影响来看,陶宗仪笔记杂说阅读中的专题阅读与间接阅读明显具有互动关系,即专题阅读在资料和形式上受以《类说》为代表的间接阅读材料的滋润,间接阅读则专为专题阅读服务。而专题阅读与间接阅读同时在卷8戛然而止的情况,又可结合昌彼得所考证的陶宗仪编纂《说郛》的经历进行分析,即专题阅读与间接阅读的互动关系很有可能是因阅读条件的限制而产生的。虽然陶宗仪在阅读摘录洪迈《经子法语》后,受其影响开始利用类书、旧注辑录经纬成《古典录略》以步武洪迈,然后揽入曾慥《类说》,继续进行《谈垒》等新的专题阅读。但从卷2便开始出现的一般阅读专以直接阅读为阅读来源,说明陶宗仪其实早前就认识到了直接阅读的价值相对于间接阅读是更有优势的,故而间接阅读实际是陶宗仪在阅读条件不佳时维持专题阅读的手段。待在松江安定下来,具备了良好的阅读条件时,陶宗仪果断放弃间接阅读,而可借读图书数量的陡增又促使他摆脱专题阅读的小藩篱,最终确立了海纳百川式的一般阅读的大格局。

四、结 语

利用源自陶宗仪原稿的原本《说郛》前67卷的分册目录,并结合对原本《说郛》前67卷陶宗仪原纂部分品种来源的分析可以发现,陶宗仪在为编纂《说郛》而进行的笔记杂说阅读活动中,明显存在着阅读方式上由专题阅读转向一般阅读、阅读来源上由间接阅读转向直接阅读的双重转变。这种双重转变,既留存着陶宗仪笔记杂说阅读观念转变的痕迹,同时也是陶宗仪阅读条件显著提升的结果。陶宗仪笔记杂说阅读活动中这种阅读策略的双重转变,是中国古代阅读史中有关阅读条件对阅读观念及阅读策略影响问题难得的典型个案,展现了元末战乱之中士人真实的阅读生存状态。

由于有关中国古代阅读史,特别是其中具体阅读活动的直接记录史料的留存极其贫乏,对中国古代阅读史的深入研究就有赖于对史料领域的进一步开拓。以原本《说郛》这一阅读摘钞为史料,对陶宗仪笔记杂说阅读活动进行的研究,正是对中国古代阅读史研究在史料与研究领域上的开拓做出的有益尝试。作为对在阅读活动中所获取知识的记录,原本《说郛》所展现的陶宗仪笔记杂说阅读活动的进程,使得我们能够据此逆向发掘还原陶宗仪笔记杂说阅读活动的过程面貌,进而探讨其相关阅读策略,这对探索阅读史研究中利用知识存入史料逆向分析研究前期阅读活动具体情况的研究路径,乃至开拓包含“知识获取与再生产”全过程的中国古代阅读史史料领域视野,具有一定的示例作用。

注释:

*[基金项目]国家社会科学基金一般项目(23BTQ027)——阅读史视阈下的原本《说郛》整理与研究。

① 由于原本《说郛》至今尚无充分反映其真实面貌且较为完善的整理本,本文所引原本《说郛》内容均为笔者据前述5部明抄本及中国国家图书馆藏明滹南书舍抄本共6部原本《说郛》抄本合校勘定,因此对来自原本《说郛》的引文不另出参考文献。

② 参见昌彼得《说郛考·书目考》对原本《说郛》所录各书的分别考证。

参考文献:

[1] 王余光.中国阅读通史[M].安徽教育出版社,2017.

[2] 戴联斌.从书籍史到阅读史:阅读史研究理论与方法[M].新星出版社,2017:65.

[3] 韦胤宗.阅读史:材料与方法[J].史学理论研究,2018(3) :109-117 160.

[4] 沈畅.论明钞本《说郛》中的分目录及作者题名——兼论分目录与书册制度的关系[J].书目季刊,2018 (4) :83-95.

[5] 昌彼得.说郛考[M].文史哲出版社,1979:15-17.

[6] 沈畅.明弘治十三年钞本《说郛》的重新发现及其文献价值——兼论原本《说郛》的版本源流[J].中国典籍与文化,2019(1) :33-42.

[7] 同[5],第11-12页。

[8] 同[5],第77页。

[9] 同[5],第123页。

[10] 同[5],第44、64、81、114、123、133页。

[11] 同[5],第44-57页。

[12](元)陶宗仪.说郛·卷8[M].明世学楼抄本.

[13](唐)欧阳询.艺文类聚[M].上海古籍出版社,1982:324.

[14] 同[13],第1528页。

[15] 同[13],第1704页。

[16] 同[13],第1709页。

[17] 同[5],第12-13、437-439页。

[18] 同[5],第437-438页。

[19] 同[5],第432-434页。

[20](元)陶宗仪.南村辍耕录[M].中华书局,1959:80.

[21] 同[5],第439页。

作者补记:本文写作受山东大学何朝晖老师教诲、启发良多,撰写过程中,与西北大学周日蓉师兄多有切磋,受益匪浅,成稿后复蒙何朝晖老师及国家图书馆马学良师兄悉心审读,多有教益,在此一并致谢!

【作者简介】

沈畅(1988- ),安徽蚌埠人,上海师范大学人文学院讲师。

相关链接:

青年学者说文献学丨013复旦大学沈畅

沈暢丨張宗祥校本《説郛》考實

沈暢丨江以達發起主持校刊閩本《十三經註疏》史事考論

沈暢丨現存舊稱“南宋撫州公使庫本”群經版本考——以《禮記》與《禮記釋文》為中心

沈畅:明弘治十三年钞本《说郛》的重新发现及其文献价值——兼论原本《说郛》的版本源流

沈畅:论萃文书屋木活字本实无“套格”事——附论中国传统活字印刷的一般形态

沈暢:再論臨海市博物館藏舊鈔分類本《説郛》之性質

沈暢:論明鈔本《說郛》中的分目錄及作者題名 ——兼論分目錄與書冊制度的關係

- 00020

- 0000