林宗毛丨如隐堂本《洛阳伽蓝记》小考

注:本文发表于《古籍整理研究学刊》2023年第5期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢林宗毛老师授权发布!

如隐堂本《洛阳伽蓝记》小考

林宗毛

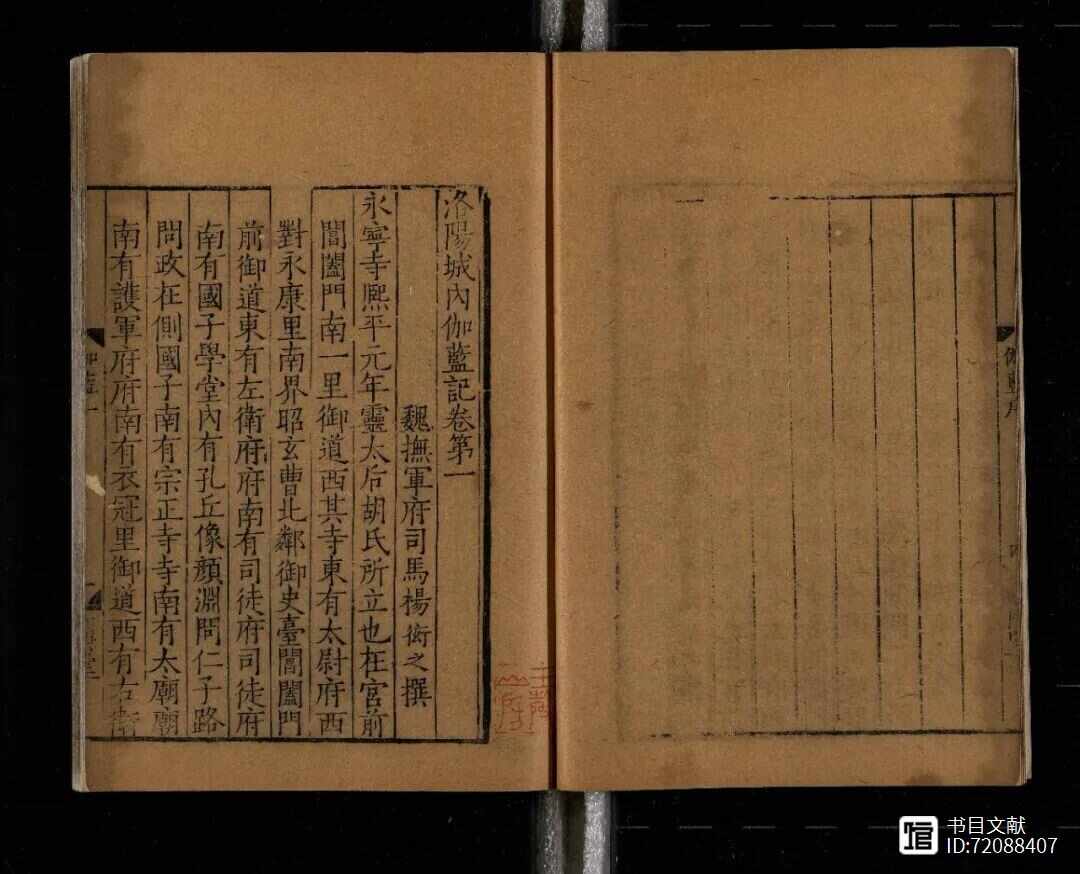

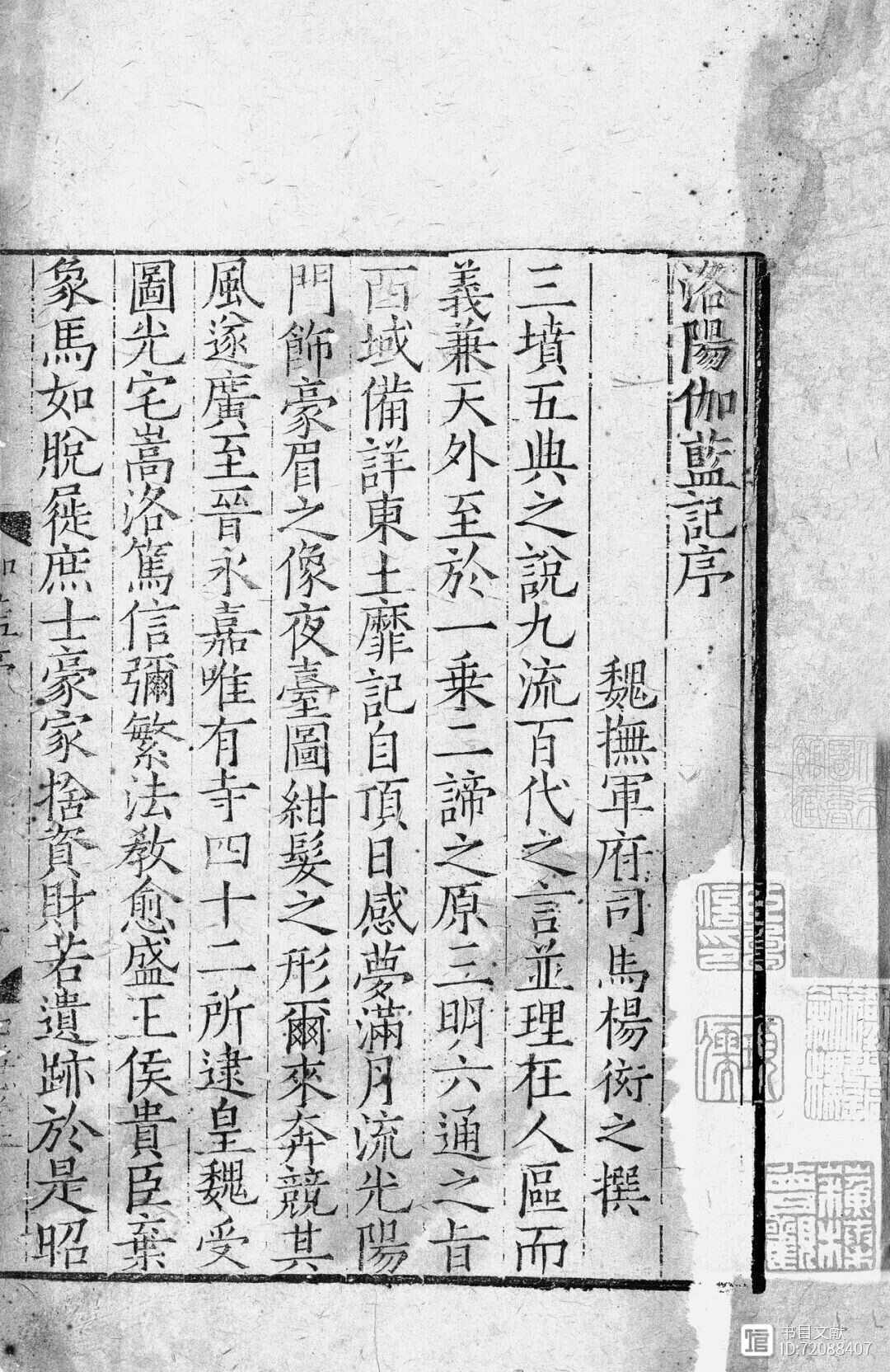

摘要: 如隐堂本为《洛阳伽蓝记》最古最善本,这是学界一直以来对于此书所持的版本观。此种版本观因为只是前后相承,故而缺乏系统深入的论证。其实,通过考镜源流不难发现,如隐堂本为《洛阳伽蓝记》最古本或可成立,而是否为最善本则需存疑。关键词:如隐堂本;《洛阳伽蓝记》;最古最善;版本观历来学者皆以如隐堂本为《洛阳伽蓝记》现存最古本,而在以古为善的版本观习染下,学者们也基本认为如隐堂本为《洛阳伽蓝记》现存最善本。但是,如隐堂本为《洛阳伽蓝记》最古最善本观点只是历来学者的陈陈相因而非层层考述,故不揣谫陋,略考渊源,以就教博雅。

一、最古本渊源考

学界对于《洛阳伽蓝记》现存最古刻本的认识,都以明嘉靖间如隐堂本为最早。此种认识的来源,据今之学者所述皆为著名版本学家赵万里先生对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》的相关鉴定。如周祖谟先生在《洛阳伽蓝记校释》中虽云如隐堂本不知何人所雕,版刻似出于嘉靖间,但是他又征引了赵万里对于此本为嘉靖间长洲人陆采所刻的观点[1],可见周氏当认同赵氏之说。又杨勇先生在《洛阳伽蓝记校笺》中不仅直接引用赵万里先生对于此本为嘉靖间长洲人陆采所刻的观点而且表示对此深信不疑,其云:“如隐堂本,叶十八行,行十八字,字体劲秀,实是明人气格。赵万里所谓正类苏州刻本,其言不虚。”[2]除了今人整理本《洛阳伽蓝记》持此观点外,今人彭卫国和胡建强合著的《民国刻本经眼录》也认为“《洛阳伽蓝记》五卷,传世刊本较多,有《汉魏丛书》本、《津逮秘书》本、真意堂活字本、《学津讨原》本和道光十四年(1834)钱塘吴若准附《集证》刊本等,明嘉靖间陆釆如隐堂刊本尤佳,但极为罕见。”[3]可见嘉靖间陆采所刻的如隐堂本《洛阳伽蓝记》为今存《洛阳伽蓝记》最古刻本几成学界共识。但是,细绎赵万里先生对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》所作的鉴定之语,会发现他的结论是基于如隐堂本《洛阳伽蓝记》为嘉靖本之上的一种推测,而如隐堂本《洛阳伽蓝记》为嘉靖本这个认知前提又是源于何处?赵万里先生并没有作出回答,征引赵万里先生鉴定结论以说明《洛阳伽蓝记》版本源流的相关学者更没有回答,故今爬梳相关文献以考镜源流。

如隐堂本《洛阳伽蓝记》首次出现在文献中应为毛扆的手跋,其云:“《洛阳伽蓝记》世传如隐堂刻本,内多缺字,第二卷中脱三纸。好事者传写补入,人各不同。余昔年于市肆购得钞本,取而校之,知从如隐版影写者。行间字面为朱笔改窜,大都参以《御览》《广记》,其无他书可考者,以意为之。空白处妄自填补,大失此书本来面目矣。后又得何慈公钞本,则又从改本录出,真伪杂投,竟无从辨。三本之中,此为最劣。大抵古人书者,各成一家言。所见异辞,所闻异辞,所传闻又异辞,故爵里姓氏互有不同,鲁鱼后先,焉知孰是?士生千百世后,而读古人流传转写之书,苟非有善本可据,亦且依样葫芦。须在心领神会,不可擅加涂乙也。顾寡薄自用,致误非浅。恃才妄作,贻害更深。恶似而非者,盖以此也。家刻原稿,想从慈公所来。似是处亦依增入注一作者,即臆改字也。惜乎付梓之时,未见点窜笔迹,遂致泾渭不分。深痛此书之不幸,而今日者仍入余手,得以从流溯源,考其致误之由,则不幸之中又有深幸焉。校毕。漫记于此,并戒后之读我书者。柔兆执徐之岁如月十日灯下毛扆识。”[4]这里,毛扆详细叙说了自己将三种同出于如隐堂本《洛阳伽蓝记》的本子相互比勘的经过。可能也正是因为他意在叙说校勘经过,故而没有对如隐堂本《洛阳伽蓝记》究竟属于何朝之本有所深究,不过从毛扆使用“世传”一词可以窥见在他看来如隐堂本《洛阳伽蓝记》或有相当长的流传历史。

到了清朝中期,毛扆所校的如隐堂本《洛阳伽蓝记》经过何小山、薛一瓢递藏后辗转流入到了黄丕烈之手,所以黄丕烈当有可能看到毛扆的手跋。可能正是鉴于毛扆跋语中未对如隐堂本《洛阳伽蓝记》的时代有所判定,故而黄丕烈在详述自己校勘如隐堂本《洛阳伽蓝记》过程的同时也首次提出了此本非宋刻的观点,其云:“余以家刻《国语》易之。斧季所校,大都以如隐堂本为主,并非宋刻,然较他本已胜矣。如隐堂原刻藏席玉照家,余昔已收得,取证斧季跋语所云如隐堂刻,悉悉都合。”[5]黄丕烈作为藏书史上以“佞宋”著称的版本赏鉴大家,他对于如隐堂本并非宋刻的论断应是可从的。既然如隐堂本并非宋刻,那么黄丕烈的言下之意此本时代当为元、明,这就比毛扆所云的“世传”精确了不少。但这里也产生了一个疑问:如隐堂本据后世诸多版本家断定为嘉靖间刻本,而黄丕烈对于嘉靖本不仅拥有极高的赏鉴能力而且还在其“具体的藏书和刻书活动及版本研究中也有着大量的实践”[6],为何他没有提出此本为嘉靖本而以“非宋刻”笼统称之?其实,这大概和黄丕烈对于嘉靖刻本的认识存在一个逐步的学习过程有关[7],所以在无充足把握前,将此本定为“非宋刻”应是黄氏出于谨慎的考虑。但从黄丕烈称赞如隐堂本《洛阳伽蓝记》“较他本已胜”来看,无疑显露了黄丕烈潜意识里对于此本时代的断定比他所明言的“非宋刻”更为精确,因为黄氏奉行“明刻至嘉靖尚称善本”[8]的原则,如果如隐堂本为万历或之后的刻本,那么黄氏当不会有此言论,因“他本”中就有万历间刻的《古今逸史》本和《广汉魏丛书》本《洛阳伽蓝记》。

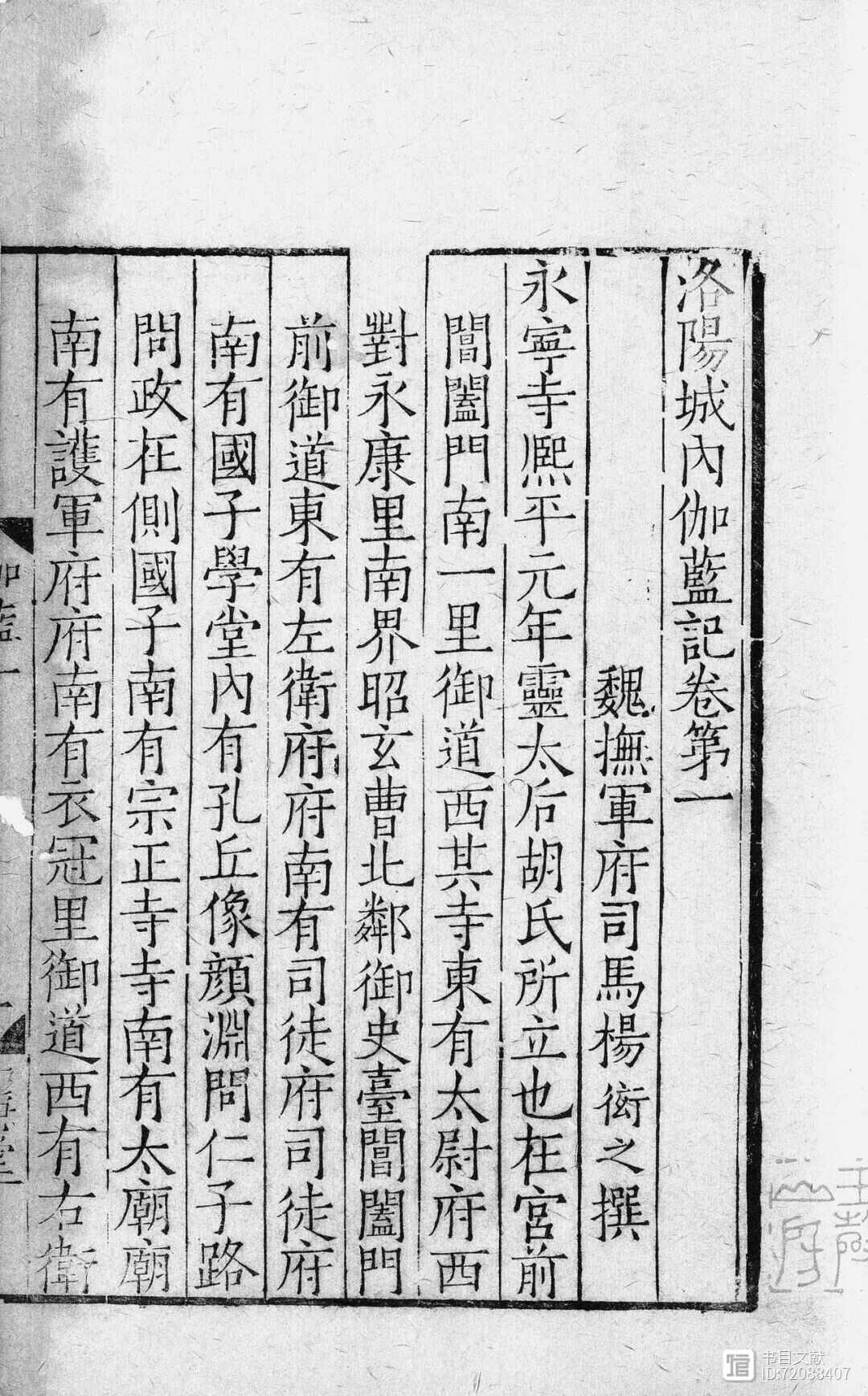

清朝此后的学界对于此本的时代认知无疑受到了黄丕烈的影响,然而对于此本在元、明之间的归属则更多的倾向于明。如清朝中后期的莫友芝在《郘亭知见传本书目》中也对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》有所提及,其卷五下《史部十一·地理类》云:“《洛阳伽蓝记》五卷,后魏杨衒之撰。《汉魏丛书》本,《古今逸史》本,《津逮秘书》本,明如隐堂刻本,绿君亭刻本,璜川吴氏活字本,《学海》本。”[9]较诸黄丕烈,莫友芝似乎对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》属于“明本”这一时间概念有着自己不太确定的想法,因为他在指出了如隐堂本为明本之后又将它置于明代《汉魏丛书》本、《古今逸史》本、《津逮秘书》本之后和绿君亭本之前,从这样的顺序安排中我们能够觉察出这是莫友芝有意为之以暗示他所认为的如隐堂本大致的时间段,因为在他罗列的明、清诸本中若除去如隐堂本,余下的诸本正好都是按照刊刻时间先后来排列的。又张金吾《爱日精庐藏书续志》卷二云:“《洛阳伽蓝记》五卷,明如隐堂刊本,魏抚军府司马杨衒之撰。板心有'如隐堂’三字。《洛阳伽蓝记》以如隐堂本为最善。自序。”[10]又叶德辉《书林清话》卷五将如隐堂本《洛阳伽蓝记》划入明人私刻坊刻书一类,并云:“如隐堂,无年号,刻《洛阳伽蓝记》五卷。”[11]又傅增湘《藏园群书经眼录》卷五:“《洛阳伽蓝记》五卷,北魏杨衒之撰。明如隐堂刊本,九行十八字,白口,左右双阑,版心下镌'如隐堂’三字。”[12]又王修《诒庄楼书目》卷三:“《洛阳伽蓝记》五卷,《古今逸史》本,后魏杨衒之撰。《洛阳伽蓝记》五卷,明如隐堂本。”[13]

从上述诸家著录可知,自从黄丕烈提出如隐堂本《洛阳伽蓝记》“非宋刻”后,这种鉴定意见便被多数清人所接受并在其基础上更进一步的断为“明本”,这种“明本”的观点直至晚清民国依然有其嗣响。但是也要注意到,到了清朝晚期有人开始对于这种历来被人所认可的主流意见有所进一步精确,此人就是陆心源,其《皕宋楼藏书志》卷三三《地理类五》云:“《洛阳伽蓝记》五卷。明嘉靖刊本。后魏抚军府司马杨衒之撰。自序。”[14]这是首次将《洛阳伽蓝记》刊本定为嘉靖刊本的记载,但是由于陆心源没有说明这个嘉靖本的《洛阳伽蓝记》具体为何本,所以他的著录在当时以及后来学者形成的如隐堂本《洛阳伽蓝记》为嘉靖本这一版本观念中所发挥的作用似乎并不明显。虽然陆心源的著录没有明确嘉靖本《洛阳伽蓝记》为何本,但是他第一次将《洛阳伽蓝记》的版本时间上推至嘉靖时期无疑是一个创见。或许正是因为受了陆心源这个创见的启发,1915年董康在影印如隐堂本《洛阳伽蓝记》时便第一次将如隐堂本《洛阳伽蓝记》与“明嘉靖本”联系在了一起,其跋云:“如隐版刻,似出嘉靖时,未详何人所为。”[15]董康以一种推测性的语气第一次将如隐堂本《洛阳伽蓝记》的刊刻时间定为嘉靖间,较诸清中期以来对于如隐堂本为“明本”的认识在时间上无疑又有所精确,同时董康的这一观点对于后人也颇具启迪作用,如张元济在四部丛刊影印如隐堂本《洛阳伽蓝记》中跋云:“近世存者,如隐堂本为最古。其刊版当在明代嘉、隆之际。”[16]张元济在董康推测的如隐堂本《洛阳伽蓝记》刊刻时间为嘉靖之外增加了“隆庆”,并且用一种比董康更为肯定的语气来表达,这无疑显示了张元济有修正董康观点的意思。由于张元济既是以“出版经理人、策划人,又是以文献学家、目录学家、校勘学家和版本学家的身份参与到《洛阳伽蓝记》的搜求、编辑和整理的过程中”[17],所以其关于《洛阳伽蓝记》古本的推测言论自当为时人所接受。加之董康诵芬室影印的如隐堂本《洛阳伽蓝记》在民国时期广为流传,所以从民国中后期开始,这种如隐堂本为嘉靖刻本的意识逐渐取代了清中期到民国初的如隐堂本为明本的意识。

明此源流之后,再来反观赵万里先生的这种下意识的以如隐堂本《洛阳伽蓝记》为明嘉靖刻本的意识,其实就是清末以来一种历史的集体无意识的影响。当然在这些影响中,最为直接的恐怕是张寿镛,因为赵万里先生所看到的如隐堂本《洛阳伽蓝记》就是张寿镛的藏书[18],而张寿镛在他的《约园元明刊本编目下》中就将如隐堂本《洛阳伽蓝记》定为嘉靖本。[19]当然,除了张寿镛,陶湘或许是间接影响赵万里先生此种下意识形成的又一关键因素,因为张寿镛的藏书中有很多是陶湘的旧藏,而陶湘又是以专门收藏嘉靖本著称的藏书家。凡此种种,作为著名版本鉴定家和藏书家的赵万里先生,在面对张寿镛旧藏如隐堂本《洛阳伽蓝记》时自然是心领神会的,所以他在对于此本的鉴定过程中,此本为嘉靖本的观念就很容易先入为主。

总之,学界对于如隐堂本为今存《洛阳伽蓝记》最古刻本的认识并非是一蹴而就的,大致可分为三个时期的不同层次的认识:明末至清中期,此期的学界对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》的刊刻年代极其模糊,故以“世传”称之。清中期到民国初年,此期的学者对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》的刊刻时间较诸此前有了大体上的把握,故以“明本”称之。从民国初直到现代,董康第一次提出了如隐堂本《洛阳伽蓝记》为嘉靖本的观点,当然他的观点很有可能是参考了陆心源早在光绪八年之前就已经提出的观点,但是毕竟他是第一个明确将如隐堂本《洛阳伽蓝记》和嘉靖本联系起来的,所以董康的观点对于后此的张元济提出如隐堂本《洛阳伽蓝记》为嘉、隆之间刻本的观点应该有着更为直接的影响,从民国初年董康和张元济二人提出此种观点之后,如隐堂本《洛阳伽蓝记》为嘉靖刻本的意识就取代了先前的“明本”认识而成为学界新的主流观点,我们从当时人周子美所云“谈到《伽蓝记》的版本,近代都以如隐堂刊本为较早,但也不过明朝中叶嘉靖年间”[20]就可以明显感知此种观点的主流性,赵万里先生大概也就是在此时期受到这种观点的影响。或许是此种认识已经成为了学界共识,所以赵万里先生才会在鉴定如隐堂本《洛阳伽蓝记》为嘉靖长洲陆采刻本时未对此本为嘉靖本这个前提有所交代。赵万里先生的论证实属锦上添花之举,所以他的观点也就成为了今之学者在论述如隐堂本《洛阳伽蓝记》刊刻时代时动辄征引的“常客”。但是,在我们请“客”的同时,我们也要意识到“常客”的形成其实是明清以来诸多学者对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》的认识层累而成的。那么明清以来诸多学者对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》层累的认识是否正确呢?通过遍稽相关文献,一个物证的出现是可以证明其准确性的,据吴卓信《洛阳伽蓝记跋》云:“予家旧藏此书,系明如隐堂刊本,前有'玉磬山房’收藏印,盖文待诏故物也。”[21]据此可知文征明收藏过如隐堂本《洛阳伽蓝记》并且留下了自己的藏书印“玉磬山房”。又据《文征明年谱》可知,文征明于嘉靖六年抵家后筑玉磬山房从此悠游度日直至嘉靖三十八年去世[22],以此忖度如隐堂本《洛阳伽蓝记》的刊刻时间至迟当在嘉靖三十八年。这个物证的存在,不仅印证了明清以来学者对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》为“嘉靖本”共识的正确性,而且更显示了如隐堂本《洛阳伽蓝记》的刊刻时间其实可以比明清以来学者对于其“嘉靖本”的模糊表达更加精确一些——嘉靖三十八年或之前。

二、最善本渊源考

如隐堂本《洛阳伽蓝记》经历代学者层累似的鉴定,基本可以确定为明嘉靖间刻本,故而此本在时间上就早于明代的《汉魏丛书》本、《古今逸史》本和《津逮秘书》本这三大丛书本《洛阳伽蓝记》,当为现存《洛阳伽蓝记》最古刻本。一般而言,某书的最古刻本即是此书的最善本,然而如隐堂本固然是现存《洛阳伽蓝记》的最古刻本,但是它是否为《洛阳伽蓝记》的最善本,历来都有不同的意见。

首先,最早提到此本的毛扆云:“《洛阳伽蓝记》世传如隐堂刻本,内多缺字,第二卷中脱三纸。好事者传写补入,人各不同。余昔年于市肆购得钞本,取而校之,知从如隐版影写者。行间字面为朱笔改窜,大都参以《御览》《广记》,其无他书可考者,以意为之。空白处妄自填补,大失此书本来面目矣。后又得何慈公钞本,则又从改本录出,真伪杂投,竟无从辨。三本之中,此为最劣。”[23]于此可见,毛扆所见到的三个源出于如隐堂本《洛阳伽蓝记》的本子在他看来都不能称的上是善本,因为这三个本子都或多或少的有着缺字、缺页和人为改窜的毛病。

到了清代,如隐堂本《洛阳伽蓝记》在诸多明本之中的善本价值才第一次被肯定。黄丕烈将如隐堂本《洛阳伽蓝记》与诸多他刻进行比较后认为:“斧季所校,大都以如隐堂本为主,并非宋刻,然较他本已胜矣。”[24]黄丕烈认为如隐本“较他本已胜矣”的依据是什么?由于他自己并没有说明,我们便无由判断,但是考虑到黄丕烈“佞宋”的名声以及其在断语“较他本已胜矣”之前加了一句“并非宋刻”,我们就有理由怀疑黄丕烈只是就如隐堂本《洛阳伽蓝记》的刊刻时间下的结论而并非是就如隐堂本《洛阳伽蓝记》其他方面下的结论。

黄丕烈之后,论及如隐堂本《洛阳伽蓝记》为最善本的有张金吾,其《爱日精庐藏书续志》卷二云:“《洛阳伽蓝记》五卷,明如隐堂刊本,魏抚军府司马杨衒之撰。板心有“如隐堂”三字。《洛阳伽蓝记》以如隐堂本为最善。自序。”[25]又有瞿镛,其《铁琴铜剑楼藏书目录》卷一一云:“《洛阳伽蓝记》五卷,明刊本。题魏抚军府司马杨衒之撰,有自序。此如隐堂刻本较绿君亭本为佳,旧为吴顼儒丈藏书。内第一卷、第二卷并有缺叶,以顾涧薲校本钞补。卷首有吴卓信印、顼儒二朱记。”[26]张金吾和瞿镛在记录如隐堂本《洛阳伽蓝记》时特意点出此本为最善本。这里值得注意的是,瞿镛在说明如隐堂本为最善本的时候采用了与绿君亭本[27]对比的方法,这或能反映出在瞿镛当时或之前的学界对于《洛阳伽蓝记》最善本有着两种选择:一为如隐堂本《洛阳伽蓝记》;二为绿君亭本《洛阳伽蓝记》。[28]这并非无据,因为我们既可从比瞿镛稍早的莫友芝在《郘亭知见传本书目》中将如隐堂本《洛阳伽蓝记》放在了《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》之后,得窥以莫友芝为代表的前人对于二本孰为善本的选择,又可从比瞿镛稍后的陆祖榖在《善本书目题识》中只提及《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》,得窥以陆祖榖为代表的后人对于二本孰为善本的选择。[29]当然,如果以上两个带有揣度性质的论证仍未能说明此点,那么吴卓信在《洛阳伽蓝记跋》中认为“予意此书近时版本惟绿君亭尚为佳刻”[30]的观点就应该很能说明《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》在清人心中的善本地位当与如隐堂本《洛阳伽蓝记》不相伯仲。

从莫友芝、瞿镛和陆祖榖的著录中,我们约略可以感受到如隐堂本《洛阳伽蓝记》作为《洛阳伽蓝记》最善本的地位似乎一直在受到《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》的“挑战”。这其中的原因大体上应该有三点:一是《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》所据之本为何慈公抄本,而何慈公抄本则源于不知何人影写的如隐堂本《洛阳伽蓝记》,从这个层面来看,《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》与如隐堂本《洛阳伽蓝记》同源,而且二本刊刻时间一为明朝中期,一为明朝晚期,在时间上的差距也并不过于悬殊。二是绿君亭本《洛阳伽蓝记》虽与如隐堂本《洛阳伽蓝记》同源,但是此本经过毛晋校改,“在近日看来,明刻三种之中,还是以此本为最便阅览,补缺正误,的确用过一番功夫,毛扆所谓妄改臆补之处,其实并不多。”[31]杨守敬曾将《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》和何允中《广汉魏丛书》本《洛阳伽蓝记》、吴琯《古今逸史》本《洛阳伽蓝记》、璜川吴氏真意堂本《洛阳伽蓝记》互勘后认为“《津逮》本最善,真意本次之,吴何本最下。”[32]可见,《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》已经成为了众多校改本之中的翘楚,所以它自然会成为学者们拿来与如隐堂本《洛阳伽蓝记》一较高下的首选之本。三是如隐堂本《洛阳伽蓝记》本身存有较多缺陷,如原缺三叶、文字多有脱误且多墨钉空格。傅增湘曾将如隐堂本《洛阳伽蓝记》与《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》对勘后认为:“用如隐堂本校,夺误甚多,转不及此本之善也。”[33]凡此种种,都在一定程度上影响了如隐堂本《洛阳伽蓝记》作为最善本的地位。

总之,鉴于如隐堂本《洛阳伽蓝记》和《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》同源且时间相差不远,故而纯粹的以时间早晚来定二本孰为善本实有不妥,而我们注意到在清人之中那些认为如隐堂本《洛阳伽蓝记》为《洛阳伽蓝记》最善之本的意见在很大程度上正是基于此本刊刻最早,这显然是不严谨的。或许是有感于此,在清朝后期开始出现了《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》为《洛阳伽蓝记》最佳善本的意见,并且有人受此观点影响,开始有意的从校勘上来辨别它与如隐堂本《洛阳伽蓝记》的优劣,校勘实践表明:如隐堂本《洛阳伽蓝记》转不及《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》。总之,如隐堂本《洛阳伽蓝记》具有时间上的微弱优势,《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》具有内容上的中弱优势。综合来看,我们或许只能说如隐堂本《洛阳伽蓝记》为最古本而不能称之为最善本,这大概就是近代以来部分学者多称如隐堂本《洛阳伽蓝记》为最古本而不提最善本的原因,如张元济《涉园序跋集录》云:“近世存者,以如隐堂本为最古。”[34]又周子美《周子美学述》云:“此书版本,咸推明如隐堂本为最古。”[35]又张宗祥《铁如意馆手钞书目》云:“此书刊本,以明如隐堂本为最古。”[36]又黄裳《来燕榭读书记》卷一云:“《洛阳伽蓝记》传世以如隐堂本为最旧,罕见传本,稀若宋元。”[37]或许他们也注意到了如隐堂本《洛阳伽蓝记》在作为《洛阳伽蓝记》最善本方面确实存在“名不符实”的嫌疑,故而有所回避。

三、结 语

综合上述两方面的考述不难得出这样的认识:如隐堂本《洛阳伽蓝记》确是现存《洛阳伽蓝记》众多版本中时间最早的,但版本在时间上的优势并不能等同于在内容上的优势,因为稍后的《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》经过有心者的校勘后,在内容上比如隐堂本《洛阳伽蓝记》稍高一筹。所以,如隐堂本《洛阳伽蓝记》在最古本之外是否还有最善本之称是需要打上问号的。以此反观今之学者在论述《洛阳伽蓝记》版本情况时动辄即云“历来公认如隐堂本为最古最善”[38],便觉今之学者对于如隐堂本《洛阳伽蓝记》版本的认识仍然停留在“公认”之上而未有对于“公认”的质疑,这或是受到“公认”权威性的影响,但更可能是今之学者“不假思索”地接受。总之,本文的结论并非是挑战“公认”而是藉此阐明“公认”是如何生成的,进而提出一个关于如隐堂本《洛阳伽蓝记》版本较为客观、全面的认识,而这或能对于后此《洛阳伽蓝记》版本研究的进一步开展有所裨益。

注释:[1] (北魏)杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》叙例,北京:中华书局,2010年,第13页。[2] (北魏)杨衒之撰,杨勇校笺:《洛阳伽蓝记校笺》附录,北京:中华书局,2006年,第249页。[3] 彭卫国、胡建强:《民国刻本经眼录》,上海:上海远东出版社,2010年,第8页。[4] 缪荃孙撰,黄明,杨同甫标点:《艺风藏书记·续记》卷三,上海:上海古籍出版社,2007年,第296-297页。[5] (清)黄丕烈:《黄丕烈书目题跋·荛园藏书题跋》卷三,北京:中华书局,1993年,第52页。[6] 李开升:《明嘉靖刻本研究》,上海:中西书局,2019年,第4页。[7] 李开升:《明嘉靖刻本研究》,第5页。[8] 李开升:《明嘉靖刻本研究》,第3页。[9] (清)莫友芝撰,傅增湘订补;傅熹年整理:《藏园订补郘亭知见传本书目》卷五下,北京:中华书局,2009年,第390页。[10] (清)张金吾撰,柳向春整理;吴格审定:《爱日精庐藏书志》卷二,上海:上海古籍出版社,2014年,第782页。[11] 叶德辉撰,李庆西标校:《书林清话》卷五,上海:复旦大学出版社,2008年,第119页。[12] 傅增湘撰,傅熹年整理:《藏园群书经眼录》卷五,北京:中华书局,2009年,第383页。

[13] 王修:《诒庄楼书目》卷三,民国十九年(1930)年铅印本。

[14] (清)陆心源:《皕宋楼藏书志》卷三三,北京:中华书局,1990年,第374页。

[15] 彭卫国、胡建强:《民国刻本经眼录》,第8页。

[16] 张元济:《涉园序跋集录》,上海:上海古典文学出版社,1957年,第139-140页。

[17] 王龙珺:《从读书到出版:张元济早期阅读史及其效应》,《现代出版》2020年第3期,第94页。

[18] 按:据赵万里先生高足祖冀淑英所述北京图书馆藏明如隐堂刻《洛阳伽蓝记》为张寿镛去世后其夫人蔡锳所赠。参见冀淑英:《冀淑英古籍善本十五讲》,北京:国家图书馆出版社,2009年,第210-211页。

[19]张寿镛:《约园杂著三编》卷五,上海:上海书店出版社,1992年,第30页。

[20]周子美:《周子美学述》,杭州:浙江人民出版社,1999年,第34-36页。

[21]据江澄波云吴氏手校本《洛阳伽蓝记》原藏虞山顾氏小石山房,20世纪60年代初期散出,后为江苏人民出版社购藏。《洛阳伽蓝记跋》为笔者据吴氏跋文所拟之题目。

[22]周道振、张月尊:《文征明年谱》卷五、卷八,上海:百家出版社,1998年,第399-770页。

[23]缪荃孙撰,黄明,杨同甫标点:《艺风藏书记·续记》卷三,第296页。

[24](清)黄丕烈:《黄丕烈书目题跋·荛园藏书题跋》卷三,第52页。

[25](清)张金吾撰,柳向春整理;吴格审定:《爱日精庐藏书志》卷二,第782页。

[26](清)瞿镛撰,瞿果行标点 ,瞿凤起覆校:《铁琴铜剑楼藏书目录》卷一一,上海:上海古籍出版社,2000年,第293页。

[27]按:绿君亭本《洛阳伽蓝记》与《津逮秘书》本《洛阳伽蓝记》均为毛晋所刻,实为同书异名,一以丛书名,一以号名。明此,则本文行文虽有《津逮秘书》本和绿君亭本二称,但实际所指为一。

[28]按:陆祖榖《善本书目题识》云:“《洛阳伽蓝记》五卷。后魏武定五年杨衒之撰。版心题'绿君亭’三字,卷末有毛晋识语,盖即明崇祯间常熟毛氏所刻《津逮秘书》本也。叶德辉《书林清话》称毛氏刻书版心题'汲古阁’,间有题'绿君亭’者,《二家宫词》《三家宫词》《浣花集》皆如此。按:《津逮秘书》所收他书如《葬图》《葬经》《翼葬经内篇》及《难解》等,亦皆题'绿君亭’,不《伽蓝记》为然。有赵荣燮印、振鳞二印。”参见陆祖榖:《善本书目题识》卷三,杭州:浙江省立图书馆,1932年,第51页。

[29]陆祖榖:《善本书目题识》卷三,杭州:浙江省立图书馆,1932年,第51页。

[30]按:据江澄波云,吴氏手校本《洛阳伽蓝记》原藏虞山顾氏小石山房,20世纪60年代初期散出,后为江苏人民出版社购藏。《洛阳伽蓝记跋》为笔者据吴氏跋文所拟之题目。

[31]郑骞:《景午丛编下集·燕台述学》,台北:中华书局,1972年,第458页。

[32](清)杨守敬撰,谢承仁主编:《杨守敬全集·晦明轩稿》卷二,武汉:湖北人民出版社,1988年,第5册,第1173页。

[33]傅增湘撰,王菡整理:《藏园群书校勘题跋录》,北京:中华书局,2012年,第355页。

[34]张元济:《涉园序跋集录》,第139页。

[35]周子美:《周子美学述》,第34页。

[36]张宗祥:《铁如意馆手钞书目》,上海:上海古籍出版社,2015年,第192页。

[37]黄裳:《来燕榭读书记》卷一,沈阳:辽宁教育出版社,2001年,第19页。

[38]刘九洲:《新译<洛阳伽蓝记>》,台北:三民书局,2015年,第297页。

【作者简介】

林宗毛,1992年生,安徽和县人。中国古典文献学博士,现为安庆师范大学人文学院讲师。研究方向:中古文献及美术史学。“书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱njt724@163.com。感谢您的支持!

- 0000

- 0000

- 0000