我读《道德经》(33)—— 第二十七章(1):善行无辙迹…

第二十七章

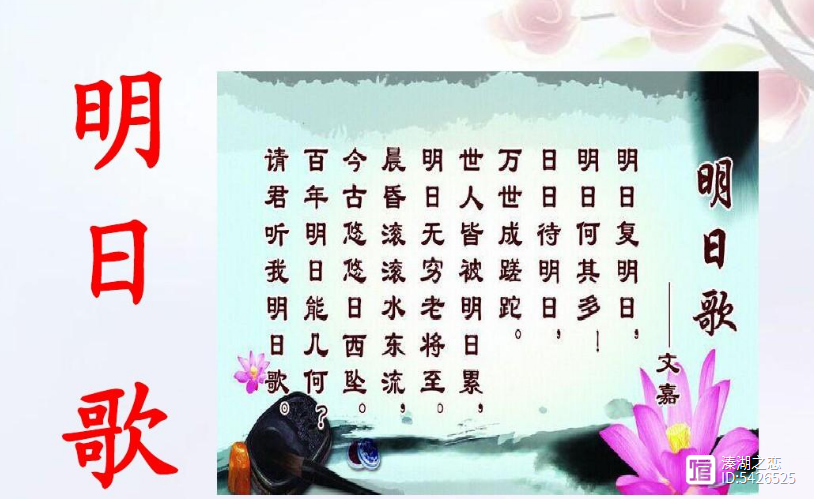

善行无辙迹,善言无瑕谪,善计不用筹策。善闭无关楗而不可开,善结无绳约而不可解。是以圣人,常善救人,故无弃人。常善救物,故无弃物,是谓袭明。故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

大家好,本期我们来分享《道德经》第二十七章的前半部分。

本章一开头就用了五个善字,这个善在这里不能当作善恶的善来理解,而是当作最上乘来讲,有最具智慧,最为圆满的意思在里面。

“善行无辙迹”

说最上乘的行路功夫是不在地面留下车轱辘印或足印。

当然,这只是一个比喻。比喻什么呢?

比喻大道“生而不有,为而不恃,长而不宰”的玄德。

而有道之人就正是效法大道的这种“生而不有,为而不恃,长而不宰”的玄德,即不在心上造就各种贪嗔好恶的知见和习性,就可称之为“善行无辙迹”。

人的贪嗔好恶知见和习性如何造就的呢?

是我们对自己圆满俱足的内在一无所知所造就的。

我们总以为快乐和幸福源自外在的人、事、物,因而一直往外抓取。碰巧得到了,就感到快乐和幸福;若不巧没得到,就感到烦恼痛苦,如此循环往复,逐渐在内心造就了对外在人、事、物的贪嗔好恶知见和习性。

如果这样的知见和习性能够真正持续地给人带来快乐和幸福也就罢了,可事实是其所带来的快乐和幸福往往非常短暂,短暂的快乐和幸福过后,往往是长久的烦恼和痛苦,长久的恐惧和焦虑,所以才有了“人生不如意事十之八九”之说。

究其原因所在,就是因为我们常常被这些贪嗔好恶知见和习性所控制,而无法往内去寻找真正的幸福和快乐。

而对有道人而言,因为对内在圆满俱足的本性完全觉知,懂得往内看,往内求,懂得放下所有的人为造作,懂得顺应本性而不是忤逆本性,所以,老子称其为“善行无辙迹”。

再有,老子之所以“善行无辙迹”来作比喻,其实也是在告诉我们说它是一门功夫,它无法用头脑来获得,而是需要练习、练习、再练习!

“善言无瑕谪”

说最上乘的言说没有任何瑕疵,不被人们所指责。

但凡人“言”,都会留下瑕谪,惟有天“言”才无瑕谪。

因此,老子这里是在说有道之人效法大道生育天地万物,却无一丝一毫的自见、自是、自伐、自矜的圆满德性。

这里的“言”,不仅指语言,而是包括了内心的感受、念头、情绪等等。因为所有的语言,无论是书面的,还是口头的,都是内在感受、念头、情绪等的表达,且其表达的方式也不仅仅局限于语言,比如人的表情、神态、动作,甚至包括穿衣打扮,其实都是内在心声的表达。

因此,“言”可以理解为内在的声音,而内在的声音若不含有一丝一毫的自见、自是、自伐、自矜的东西,那就是老子所说的“善言”。

也就是说“善言”并非是人们所理解的得道之人说话滴水不漏。因为外在的语言如果没有一个主轴,“瑕谪”的标准又从何而来呢?那就成了公说公有理,婆说婆有理了。

就如《道德经》五千言,照理应该是没有“瑕谪”了吧?可是还是有那么多的后人挑其毛病。

可见外在的语言因有其语境的局限,因而无论如何表达,都不可避免的会有“瑕谪”,所以禅宗才说“开口便错”“言语道断”。

正因为如此,所以外在的语言有没有“瑕谪”并不重要,重要的是内在的“言”有没有合乎本性造化的节度,会不会因“言”的过度,而对本心本性造成伤害,这才是得道之人时时处处为之戒慎恐惧的。

因此“善言无瑕谪”是告诉我们说具有“善言”功夫的人,内心没有对感受的执着,没有任何的妄念攀附,因而情绪的发动皆能合乎本该有的节度。

“善计不用筹策”

说最上乘的计算无需运用计算的工具。(筹:计数用具。策:计算工具)

什么是“计”?谋划、算计的意思。

在我们众生看来,无论是治理国家,还是开创个人事业,或是涉及一些小小的个人事务等等,都需要有人来出谋划策。

而在老子看来,最上乘的“计”不是人“计”,而是天“计”,所以他说“善计不用筹策”。

为什么呢?因为大道本自俱足,俱足一切生生不息的造化法则,顺之则昌,逆之则亡,所以根本无需任何的人为造作。

因此,最上乘的“计”其实是顺势而为,即顺其时势来作为,当进则进,当退则退。

雷军有句名言说“站在风口上,猪都会飞”,可见顺势而为也是企业管理的致胜法宝。

“善闭无关楗而不可开”

说最上乘的关闭不靠任何的关楗可以达到不可开的目的。(关楗:关门的木闩。横的叫关,竖的叫楗。)

关闭的目的是为了防止盗贼入室抢劫、偷盗,而对我们内在来说,最担心被“抢劫”、“偷盗”的东西就是我们精气神,而能够“抢劫”、“偷盗”我们精气神的就只有我们的贪嗔好恶知见与习性。

那什么东西能够防御其“抢劫”或“偷盗”呢?

内观。观胸中一气的自在,观胸中一气的动荡起伏实相,观好与不好知见的生灭……。

只是观,没有任何的对抗,叫“无关楗”。而在持续的观照之中,贪嗔好恶知见与习性将自然而然失去力量,所以叫“不可开”。

因此,“善闭无关楗而不可开”是告诉我们说,放下内在的有为,放下内在对感受的贪嗔好恶,才是长养我们精气神的最好办法。

“善结无绳约而不可解”

说最上乘的“结”没有绳索的约束仍然不可解。

《周易 系辞》说:“上古结绳而治,后世圣人易之书契,百官以治,万民以察”。

这里的结绳和书契都是指契约,而且结绳是人类出现最早的契约,“结绳而治”就是依据契约而治的意思。

可见老子这里“结”的原意是指契约,缔结契约却不用绳约,表示契约无形无相,虽然无形无相却又不可解除,可见这个契约并非是我们常人所理解的契约。

记得老子在第二十一章时说过“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象。恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精。其精甚真,其中有信。”

“其中有信”的信,其实就是老子在本章说的无绳约而不可解的意思。而“结”呢,就是大道生生不息的造化规则,这个规则不需要任何的外在力量来约束,祂无论何时何地都依照这个规则来作为而从不例外,所以叫“善结无绳约而不可解”。

那么作为禀赋天地之精华的人类来说,其本性也俱足同样的造化规则,因此,只要我们不以自己的好恶分别去干扰祂,去障碍祂,那么,本性的造化就可以按照本自俱足的规则去进行,去逐渐圆满本被我们几乎破坏殆尽的身心性命。

这也就是“善结无绳约而不可解”的意义所在。

好了,本期的分享就到这里,本章的后半部分我们下期继续。