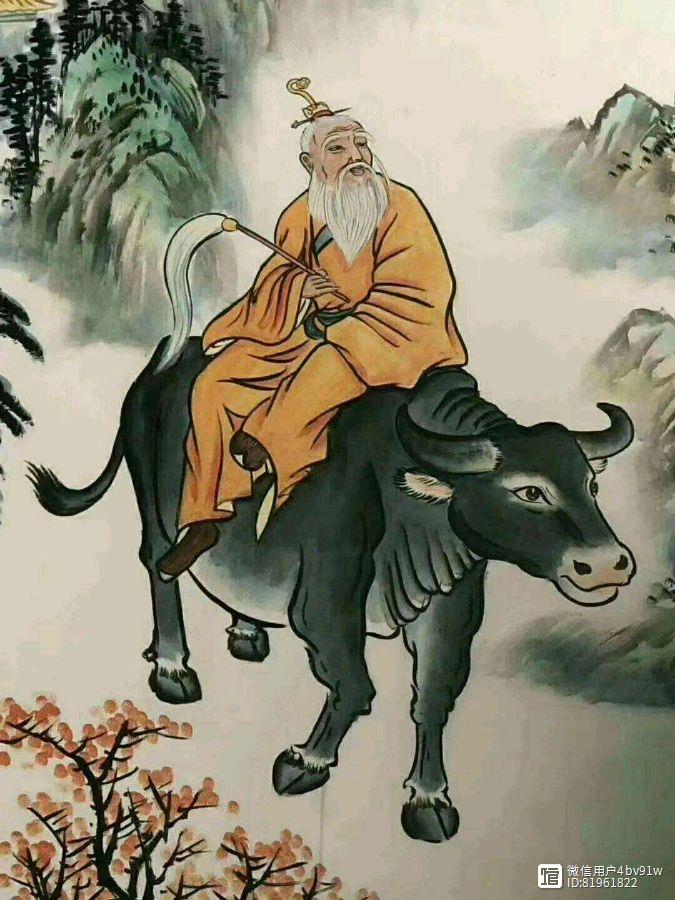

老子《道德经》简明释义(下篇3.10—3.12)

3.10 镇之以朴(原第三十七章)

道常无为而无不为。侯王若能守之,万物皆自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴,夫亦将不欲。不欲以静,天下将自定。

【释义】道永远是顺任自然普育万物而不妄为,却又没有什么事物不是由它所作为的。侯王如果能按照“道”的原则为政治民,万民就会自然感化而得到充分发展。自然生长化育可能产生贪欲和妄想,侯王应当以“道”的纯朴之性(无欲无求)来要求和管住自己。用“道”的真朴管好了自己,没有了私欲和贪心,下面的臣民也就不敢有贪欲和妄想了,天下便自然而然达到安宁、稳定。

3.11 知足常足(原第四十六章)

天下有道,却走马以粪;天下无道,戎马生于郊。罪莫大于可欲,祸莫大于不知足。咎莫大于欲得。故知足,知足常足。

【释义】以无为大道治理天下,则国泰民安,无兵甲争战之患,故战马被退还到田间用于耕种和积粪肥田;若治理天下不行无为大道,则世道必乱,兵戈四起,需养兵屯马于郊野用于争战。这些兴兵动战、伤残百姓的罪恶,都是由于人们私欲过甚、贪得无厌而引起。最大的祸害就是不知足,最大的过失是贪得的欲望。所以,人应当知足,只有具有知足之心的人,才会经常感到满足,而不去侵夺别人,避免咎祸与罪过。

3.12 为道日损(原第四十八章)

为学日益,为道日损;损之又损,以至于无为,无为而无不为矣。故取天下者常以无事;及其有事,不足以取天下。

【释义】常人求学,为的是积累知识,使知识量日益增加,达到博学多才;而求道的人,则在不断地剔除杂念,使私欲杂念日益减少。减少又减少,最后达到一念不起,以至于无欲无为的境地。如果能够做到自然无为,即不妄作妄为,则做任何事情都可以有所作为。所以,能治理好国家的人,必定是少私寡欲,不施苛政,不动兵戈,无经常扰民之事;如果经常以繁苛之政扰害民众,那就不能治理好国家,反而会造成天下大乱。

0000

评论列表

共(0)条相关推荐

- 0000