治学需要的三件法宝

作者:潘长宏(文学之都居士)

2023年6月26日

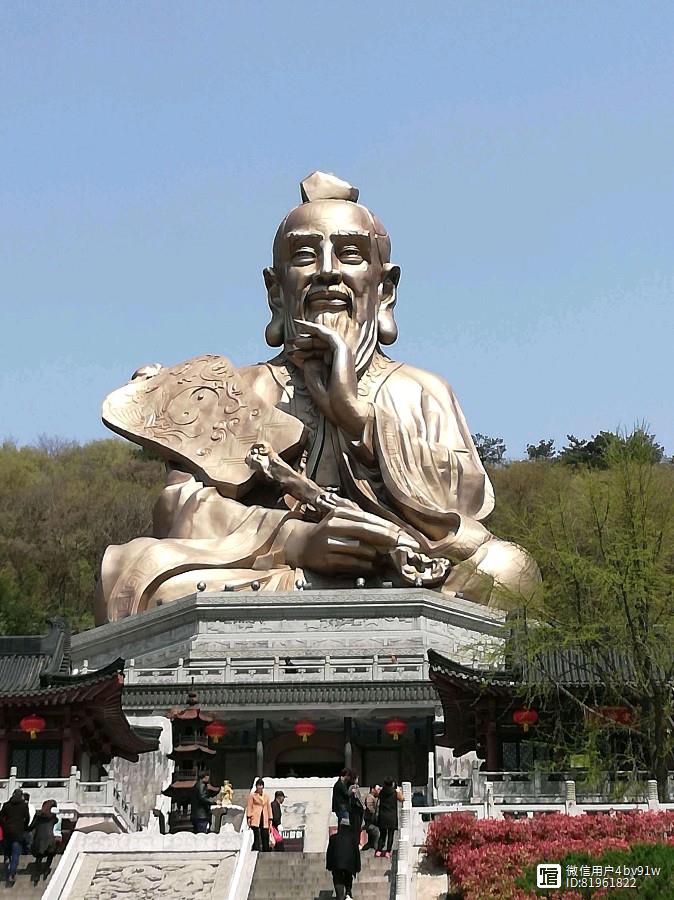

四书之一《论语·子罕篇》中有言:仰之弥高,钻之弥坚。瞻之在前,忽焉在后。夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能。老师的学问为人,学生越仰望,越觉得高不可及。感谢您引导我向学,用诗文典籍开阔我的眼光与思路,用道德规范约束我的为人与言行。谢谢您,老师!

尊师------恩师是治学者的向导。

真正在专业上下功夫学、用气力练的人,才懂得大师们一生治学的不易和付出的艰辛,才会懂得自身取得一点儿创新成就的艰难,才会更加懂得尊师重道,敬畏先贤、人才和知识!

大家知道的汉人,汉字,汉学,皆因有汉代。而汉代最大的特点就是:弘扬孝道。尊师就是学术方面的孝道,所以人们才把“尊师重道”两件事并列。

余以为,在治学上,必须要有尊师之道。才能真正用心从老师那里学到东西。现在的年轻人,用你的时候毕恭毕敬,你才解答他的疑惑完毕,话音未落呢,他就掉头走了,真是让做老师的无法接受这样的治学者。

如果你是恩师,你会怎么想,还要象朱熹所说的那样,悔人不倦吗?余以为这样的人,谁做老师也不会推心置腹地去授其学识的。

这里不仿说一个尊师重道典范:中国自古就是一个“尊师重道”的国家,师生关系对每一个读书人来说都是一种十分重要的人际关系。苏轼在文坛上能迅速崛起,和欧阳修的强力推荐营销密不可分。在宋代,因为文人地位的空前抬高,欧阳修和苏东坡因科举考试而建立起来的师生关系,成为中国文人最理想的一对师生关系,他们亦师亦友,相知相交,默契有加。

在此后的岁月中,苏东坡受教欧阳修十六年,政治上共进退,学识上共切磋,生活上共互助,精神上共慰藉。这十六年间,苏东坡除了先后回老家为父母守灵尽孝的五年多时间外,先后任凤翔签判、直史馆、杭州通判等职,而著名的“乌台诗案”挫折来袭时,恩师欧阳修已魂归黄泉。如果欧阳修尚存活于世,面对苏东坡遭遇的文字牢狱,又会是一番什么样的感人营救呢。而欧阳修也先后经历了开封府、枢密副使、户部侍郎、参知政事、刑部尚书、知青州蔡州等岗位的起落。一个共同的特点是,他们因为反对王安石(也是欧阳修提携过的人物)的变法,都在走向命运的低谷,但他们的师生关系在考验中却历久弥新,更趋牢固。

守心------贪得无厌者难以治学

有些人自命不凡。不切实际地追求过高过远的目标,结果得失其反。俗话说“见贤思齐”,看到别人取得成就时,心里产生羡慕,也想让自己像别人一样,能够得到更好的生活、更优的工作,从而相应的为自己确立一个较高的目标,其实也是一种正常的心理表现。但如果常常因为羡慕别人的财富、境遇,而产生攀比的想法,为自己定下过高的、难以实现的目标,就属于一种好高骛远的心理表现,这种心理不仅会使人变得不切实际,还很容易引起失败,导致心情沮丧、郁郁寡欢。

这里有两层意思,一是学习过程中,贪多,烂学,学不到真正的精华,把握不了重点,固而不能成就。二是学成之后,贪得无厌,成为人们的笑料。比如凿壁偷光者匡衡,他的早年治学很有成效,让人束然起敬,因贫穷而刻苦学习,终于有了成就,最终做了丞相这样的大官,但是因为贪,最后拥有良田万倾,还不知足,终于归到他儿时凿壁偷光之小屋,老死其中,叫罪有应得。

梦想不是画饼充饥,脱离现实的理想最多只是聊以自慰的空中楼阁。在现实生活中,很多人都希望自己能够成为杰出人物,但要想真正达到这个目标,还必须脚踏实地从最基础的事情做起。一切好高骛远的追求,只能让自己飘在半空。好高骛远不切实际的目标,会让人在不断努力后还觉得距离目标太远,从而使得自己丧失学习的信心。一定要制定一个适合自己的目标,脚踏实地,循序渐进,不断地努力,不断地更上一层楼,最后才能到达成功的顶峰。

我见过不少年轻人,既要学茶道,又要学禅修,还要学经典,还要学医术,还要学导引术……总之,什么课都要上。想想古人治学,十年寒窗也不过就读几本书,就这样尚且读不透,今天的人动辄几十数百甚至上千册的书,能读出什么来?

有些人,刚吃没几口,就想长成个大胖子,稍微批评几句,立即翻脸,不是抱怨教的不行就是世道不古、人心不古,好像整个世界都欠他的。贪心不足、欲壑难填,急功近利、逐利忘义,都是内心不能自守、不能平静、不能自知、不能自制造成的。这样的人,守不住自己的心,又怎么能真正平心静气的学点东西呢?这种状态,纵然能学到一星半点,怕是很快也就嘚瑟没了。

养德 通达------张开视野抱探寻之心治学

《群书治要·潜夫论》记载,“天地之所贵者人也。圣人之所尚者义也。德义之所成者智也。明智之所求者学问也”。圣人成就德行道义的是智慧,用来取得聪明智慧的就是学习。“黄帝师风后,颛顼师老彭,帝喾师祝融,尧师务成,舜师纪后,禹师墨如,汤师伊尹,文、武师姜尚,周公师庶秀,孔子师老聃,夫此十一君者,皆上圣也。由待学问,其智乃博,其德乃硕,而况于凡人乎。”黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹、汤、文王、武王、周公、孔子这11位君子都是极负盛名之人,他们尚且要通过学习才能智慧渊博德行伟大,更何况是平常人呢?

君子通过“教之以明师,文之以礼乐,导之以诗书,幽赞之以周易,明之以春秋,其有不济乎”以成敦贞之质、察敏之才。正如英国作家弗兰西斯·培根在《论读书》中所言:“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞使人善辩,凡有所学,皆成性格。”古今中外,概莫能外,通过学习磨砺自身涵养德行。

通过自身的梳理,想清楚了,自己想要哪些、能要哪些,并且能够怎样去做。思想才能通达,而不是什么都想、什么都要,产生思维短路、思维缺空、思维混乱。更不能坐井观天。

真正的学者,应该有宏大的历史观、宏大的世界观,考虑问题能够从历史层面、人类世界层面,甚至更加宏大的层面去思考,放开自己的思维去探索,张开自己的视野去探寻,格局越大,看问题便愈发客观、真切。一定要明白:学者唯有磨砺自身意志、德行,才能抓住学问之根本、立乎其大者;唯有研读经典,才能学习、领会古圣先贤治世治学的生命智慧;唯有秉持古圣先贤治世治学的生命智慧,才能使学进、使德修、使家齐、使国治明白:学者唯有磨砺自身意志、德行,才能抓住学问之根本、立乎其大者;唯有研读经典,才能学习、领会古圣先贤治世治学的生命智慧;唯有秉持古圣先贤治世治学的生命智慧,才能使学进、使德修、使家齐、使国治。

- 0000