说说嵩山的来历

紫网2023-10-14 16:00:260阅

嵩山的名称,历来变化甚多。古称为“外方”,据《尚书》上说,嵩山从外面看是方形,故称“外方”。又由于古代传说中的尧舜的居地都在现在的山西省南部,对于部落氏族来说,嵩山距离他们很遥远,所以叫做“外方山”。夏禹时称为“嵩高”、“崇山”。《尔雅》上说:山大而高者叫“嵩”。平王东迁洛阳以后,始定嵩山为中岳。嵩山这一名称是汉武帝以后才出现的,历代均沿称嵩山为中岳。它是根据《诗经·大雅》中“嵩高唯岳,峻极于天”的诗句而命名的。古人认为,它凝聚天地灵秀之气,居四方中央,巍峨高峻,雄伟秀丽,故称中岳。

嵩山的地质构造,以其岩龄古老,构造复杂,地层发育完整,出露良好,经过多次构造运动的影响,保留着形态各异的构造形迹而闻名中外。嵩山的发展与形成是内、外力地质作用在漫长的地质历史(五个地质年代:太古代、元古代、古生代、中生代、新生代)运动的产物。嵩山的地质构造以褶皱为主,总体成近东西走向的一系列背斜向斜穹窿构造组成。断裂以北西南东为主,把嵩山一分为三。嵩山岩石的弯曲现象称为褶皱。包括向斜和背斜。岩石在构造运动作用下,或者说在低应力作用下,改变了岩层的原始产状,不仅使岩层发生倾斜,而且大多数形成各式各样的弯曲。褶皱是岩层塑性变形的结果,是地壳中广泛发育的地质构造的基本形态之一。嵩山岩块沿着断裂面有明显位移的断裂构造称为断层。断层的规模有大有小,所波及的深度有深有浅(深可切穿岩石圈或地壳,浅可切穿盖层或只在地表);形成的时代有老有新;有的是一次构造运动的结果,有的是多次构造运动的结果;有的已不活动,有的还在继续活动;形成断层的力学性质或张或压或剪,各不相同。

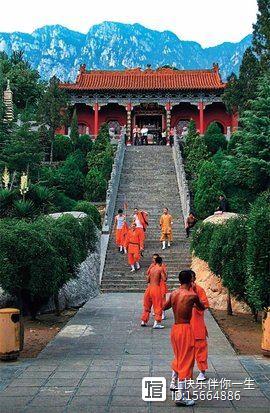

少林寺位于嵩山少室山北麓五乳峰下,建于北魏太和十九年(495年)。据传,印度名僧菩提达摩禅师曾驻锡于此。唐初,少林寺十三棍僧救过秦王李世民, 贞观年间(627年~649年)重修少林寺,唐代以后僧徒在此讲经习武,禅宗和少林寺名扬天下,千年来少林僧人潜心研究佛法与武学,使得佛教文化在中国广 为传播,影响日渐深远,少林武术更是中华武术的瑰宝,蛮声海内外。与少林寺题材相关的电影、电视剧经久不衰,反应了现代人对少林精神的喜爱。现存建筑有山 门、方丈室、达摩亭、白衣殿、千佛殿等,已毁的天王殿、大雄宝殿等已修复。千佛殿中有明代“五百罗汉朝毗卢”壁画,壁画约300多平方米。塔林在少林寺西300米的山脚下,是自唐朝以来历代少林寺主持的墓地,1000多年来,已经建成250多座,是中国最大的塔林。塔的大小不等,形态各异,大多有雕刻和题记,反应了各个不同时期的建筑风格,是研究中国古代砖石建筑和雕刻艺术的宝库。1983年,国务院确定少林寺为全国重点佛教寺院。2007年5月8日,登封市嵩山少林寺景区被国家旅游局正式批准为首批国家5A级旅游景区。2010年8月1日联合国教科文组织第34届世界遗产大会将包括少林寺在内的登封“天地之中”历史建筑群列入《世界遗产名录》。作为少林寺的组成部分,还有达摩当年面壁处的初祖庵、慧可的二祖庵。初祖 庵在少林寺塔院北之山巅上,今存北宋宣和七年(1125)所建大殿,阔进各三间,单檐歇山顶建筑,1983年曾落架按原貌重修。二祖庵在少林寺对面的钵盂 峰顶,今存硬山式小殿,唐、元、明塔各一座,清碑数通。

0000

评论列表

共(0)条相关推荐

- 0000

- 0000

- 0000