庄子《齐物论》:齐物,齐论,齐生死,人类认知的至高境界

要了解庄子的思想,那《齐物论》不可不读,理解了《齐物论》,你就掌握了打开庄子思想之门的钥匙。

不过,庄子的思想博大精深,要想逐一诠释,未免有些难度。

咱们就试着来理一理这篇文章的脉络, 帮助各位朋友更好的领略庄子思想的精髓。

一、

物无非彼,物无非是

万物本为一体,你所看到的事物都是相对的。

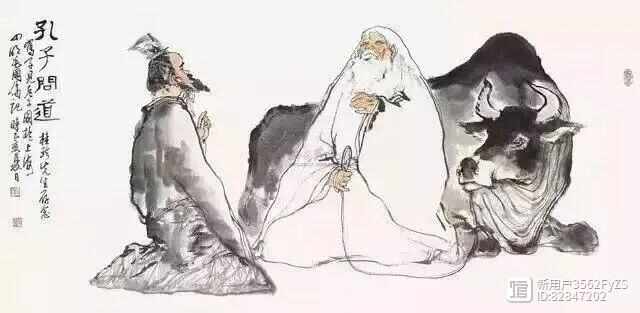

《齐物论》的开篇,庄子就写了一个故事,南郭子綦正在打坐。不过,他今天的状态不太一样,

“苔焉似丧其耦”。

好像整个人就和灵魂出窍了一样,软绵绵地倚靠在茶几旁。

他的学生子游见了觉得很奇怪,就问老师,老师,您今天的状态很不一样。

南郭子綦说,是的,我今天达到了“吾丧我”的境界。

什么是“吾丧我”的境界?

这个境界也就是庄子想说的关键问题。

我们每一个人生活在这个世界上,不是无知无觉的活着,而是“有意识”的活着。

人自认为自己很聪明,最大的原因是人是有意识的,他有“心”,他能够为自己的行动作出抉择。

所以,这个“心”往往对人产生了很大的影响。

但是这个世界上有千千万万的人,每个人都有一颗心,每个人都会有各种各样的想法,那么这些想法到底谁是对的,谁是错的,谁又来评判对错呢?

所以,庄子说,

“夫大块噫气,其名为风。是唯无作,作则万窍怒呺。”

人的想法,就跟那风吹过树林,划过树枝发出的各种声音有什么区别?

风来的时候,一阵轰鸣,风走了,这些声音都消失了。谁还在意谁对谁错?

只不过,很多人想不通这个问题。

认定一个事,非要争出胜负。

他们就好像那锋芒毕露的箭,出鞘后必定要置人于死地,即便是沉默不语时,心中也在暗暗计算,一刻也不敢放松。

“其寐也魂交,其觉也形开。与接为够,日以心斗”。

为了所谓的执念,吃不好,睡不着,一辈子就在争夺中度过。

这一生,这一辈子,直到最后的那一刻也不曾悔悟。

在庄子看来,这是多么可悲的一件事。

所以,他觉得人生不该是这样的。

即便分出胜负,又能证明什么?

证明你对,或者他错,评判的标准又是谁来定呢?

因此,庄子说,

“故有儒墨之是非,以是其所非而非其所是。欲是其所非而非其所是,则莫若以明。”。

辩来辩去有什么意义,不如咱们跳出来,以明鉴之心来看待事物。

那么为何要用明鉴之心看待事物?

因为万事万物都是相对的,他们互相依存,互相生长,你无法分出对错。

你看到的对错,也仅仅是事物的其中一面而已,包括你自己。

就比如说,我们经常看到别人的缺点,却看不到自己的缺点。

但实际上,人无完人,哪个人没有优点缺点,人都一样。

又比如说,战国时期名家公孙龙有一个非常著名的辩题叫做“白马非马”。

说这个“白马”和“马”指的不是同一物,因为白马注重的是颜色是白色的马,而马指的是马的形态,因此这两个词汇不同,不能同道而论。

可是庄子说,

“以马喻马之非马,不若以非马喻马之非马也,天地一指也,万物一马也。”

用“白马”来说明“马”不是马,倒不如用不是“马”的事物元素来说明这个所谓的“马”不是马。

就是说,马是自然界本来就存在的一种事物,它本身不会改变,只不过人们赋予它了一个词叫做马。

当然,它也可以叫别的词,这些都是人定的,你非要去辨别白马和马,其实没有多大意思。万事万物那么多,你可以赋予它们各种各样的词汇,但是事物本质不会改变。

其实这句话,庄子想要告诉我们,面对世事更应该用包容之心看待这一切。

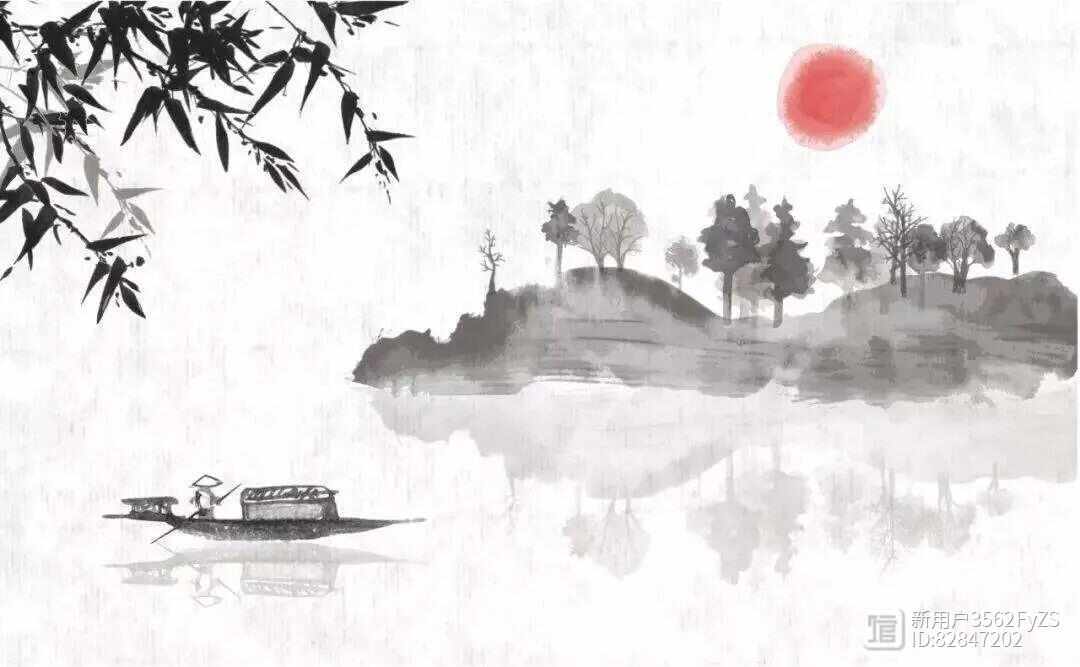

当你的心,超脱一切,站在至高的山峰,眺望远方,不被世俗所羁绊时,你所感受的风景就是“吾丧我”的境界。

二、

天地与我为一,万物与我同生

心中不再有分别之心,脚下的路自然走得宽

当然,庄子讲道理,不是随随便便告诉你个理由就可以了,这样,人家是不会相信的。

所以,庄子要把他的依据告诉你,要说服你。

第一,世间万物自然有其本性。

“物固有所然,物固有所可;无物不然,无物不可。”

每一种事物,都有它自我内在的特性,你无法改变它,它本来就能够成为它自己的模样。它自然有它存在的道理,这是自然所赋予它的价值,是我们每个人所不能否认的。

因此,从自然的角度来说,我们每个人呢都是自由的,是不受拘束的。

我们受到的拘束无非是别人框定给你的原则,道理罢了。

只要打破这个界限,你完全可以成为你心中的自己。

第二,刻意的制定标准,会导致我们对事物的认知有偏差。

“其分也,成也;其成也,毁也。凡物无成与毁,复通为一。”

标准是人为规定出来的,当你规定这个标准的时候,你其实也就否定了事物它原本的面貌。

比如你说,我喜欢美女,那美女的标准是什么?是不是不是美女的人们,就不配跟你交往了?

所以,当标准制定出来的那一刻,你就等于否认了事物原本的样子。

你越是制定精细的标准,越是偏离事物的本质,最后,你反而得不到你想要的东西。

只有把你脑海这些所谓的标准都剔除掉,回过头来看,你会发现,事物本来的模样就是挺好看的。

不是吗?

庄子说的话,也是在告诉我们,千万不要限定自己,我们本来就有自己的能量,创造自己的价值,谁都拿不走。

第三,站在道的角度看世界,你的心胸会更开阔。

“夫天下莫大于秋豪之末,而太山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。天地与我并生,而万物与我为一。”

想象我们站在宇宙的巅峰,往下俯瞰世界,所有的一切都很渺小。泰山又如何?大海又如何?在你眼里,它们都不过是秋毫之物罢了。

如果说,把你自己的胸襟打开,感受世界,感受宇宙,那么眼前的这些琐事烦恼,都不算什么了。一切让它随风而去吧。

这些道理讲完,虽然问题可以解释清楚。但是还不够,庄子说,我要站在更高的高度,我要站在世界历史文明发展的高度告诉你这个道理的来源。

因此,他说,

"虽然,请尝言之:有始也者,有未始有始也者,有未始有夫未始有始也者;有有也者,有无也者,有未始有无也者,有未始有夫未始有无也者。"

他肯定了时间的永恒性。

也就是说,在你认知的时间里,在此之间,一定还有一个时间,在这个时间的时间之前,一定还有你未知的时间。在未知的时间之前,也一定还有时间存在。

人是渺小的,生死短暂,但时间是恒定的。那么,你所谓的对错,在时间的大转盘里算得了什么呢?

另外,庄子又说,

“俄而有无矣,而未知有无之果孰有孰无也。今我则已有有谓矣,而未知吾所谓之其果有谓乎?其果无谓乎?”

宇宙的有无到底是什么来的呢?我们谁也搞不清楚,也许是有先开始,也许是无先开始,突然一下子,一切就有了。世界就是这么奇妙,谁又能说得清楚呢?

那么,你从这个很远很远的角度看问题,你也会明白,人的力量再强大,也是微弱的,我们只是历史的尘土,最终也会埋入岁月的长河。

如果你能明白这个道理,如果你的心也能到达很远很远的地方去,如果你闭上眼睛,也能看到高山远水,宇宙的开始,你和这个世界一样,也能共同生长,合二为一。

你再回过来看,这世俗发生的一切又算什么呢?

只是一段经历而已。

三、

六合之外,圣人存而不论;六合之内,圣人论而不议。

人还是要回到现实的,做自己,无须解释一切。

道理听起来很容易,但是做起来,却很难。

总有人说,庄子是消极的,他总是叫我们躲避这个世界。

其实,我觉得不是的。

一方面,他是要把他的学说讲清楚,所以,他要站在非常高的自然角度把道理讲明白。

另一方面,他是在立足现实。

如果,这个学说,只是空谈,而没有一点现实意义,那是没有意思的。

因此,你看,庄子文章中的很多案例都是来源于现实碰到的问题。

只不过,他解决问题的角度和儒家是不一样的。

儒家解决的是做的问题,庄子要告诉你内在的问题。

两者侧重点不一样。

所以,庄子说,面对世事,更好的方法是,你看到,但是你不要去议论,不要去明辨是非。有些东西,你讲不清楚的,你也说明不了谁是谁非。

你说了,只会越描越黑。

孔子作《春秋》,述而不作,就是这个道理。

这是庄子的一个做人的态度。

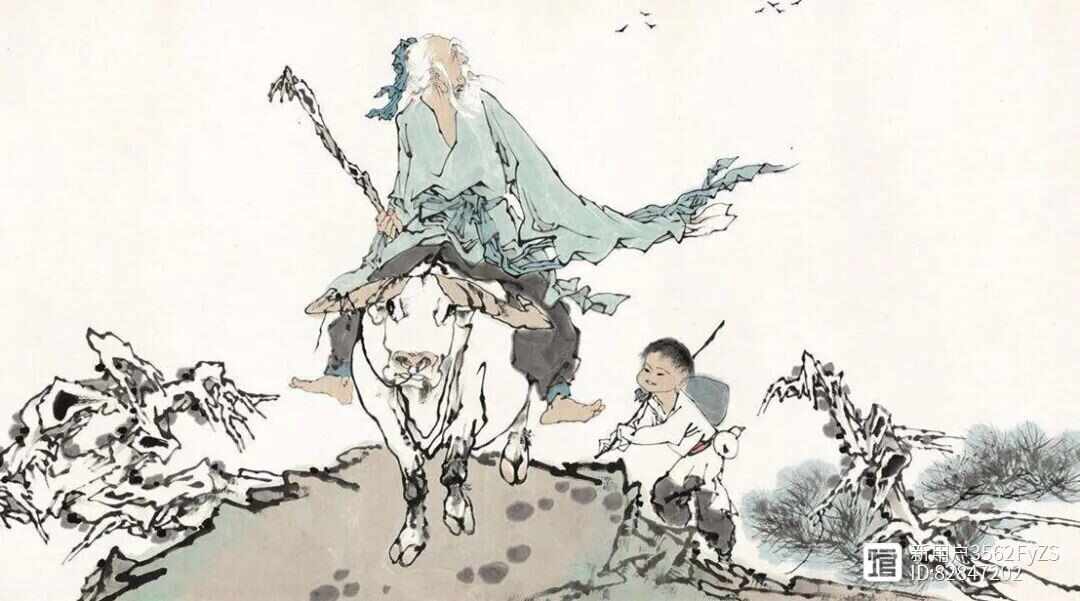

另外,便是他对生死的看法。

他说,

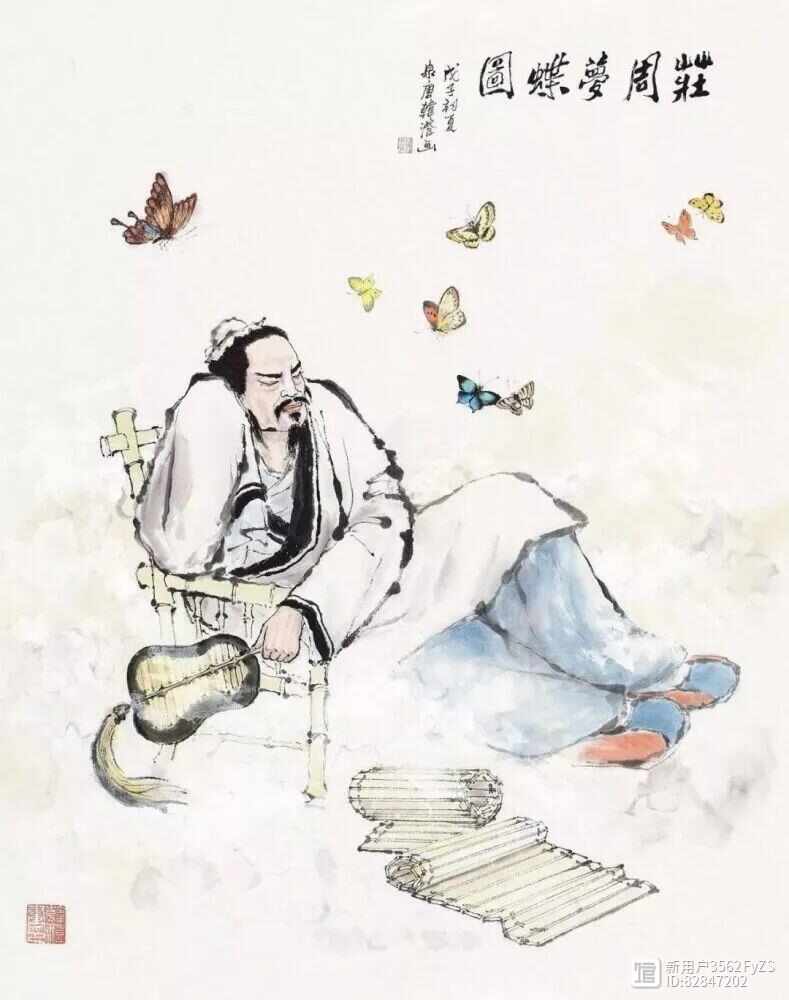

“丘也与女皆梦也,予谓女梦亦梦也。”

既然世间万物,可以齐物,齐论,齐是非,那么齐生死,不也亦可?

人生哪,不就是一场梦而已。你不会知道,你现在是在醒着,还是在梦里。

等到梦醒的时候,才是你该回去的时候。

庄子的这个比喻实在太妙了。

它的意思其实就是顺其自然,随遇而安。

活在当下,人生就是如此。

越是读庄子,越是觉得他思想深不可测,妙不可言。

人生实苦,但心若自由,你便自由。

跟随心的脚步去,才能到达你想要的彼岸。

- 0000