石祥丨《内閣藏書目録》解題

注:本文见于《上海图书馆藏稿钞本书目书志丛刊》(上海科学技术文献出版社2023年9月),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢石祥老师授权发布!

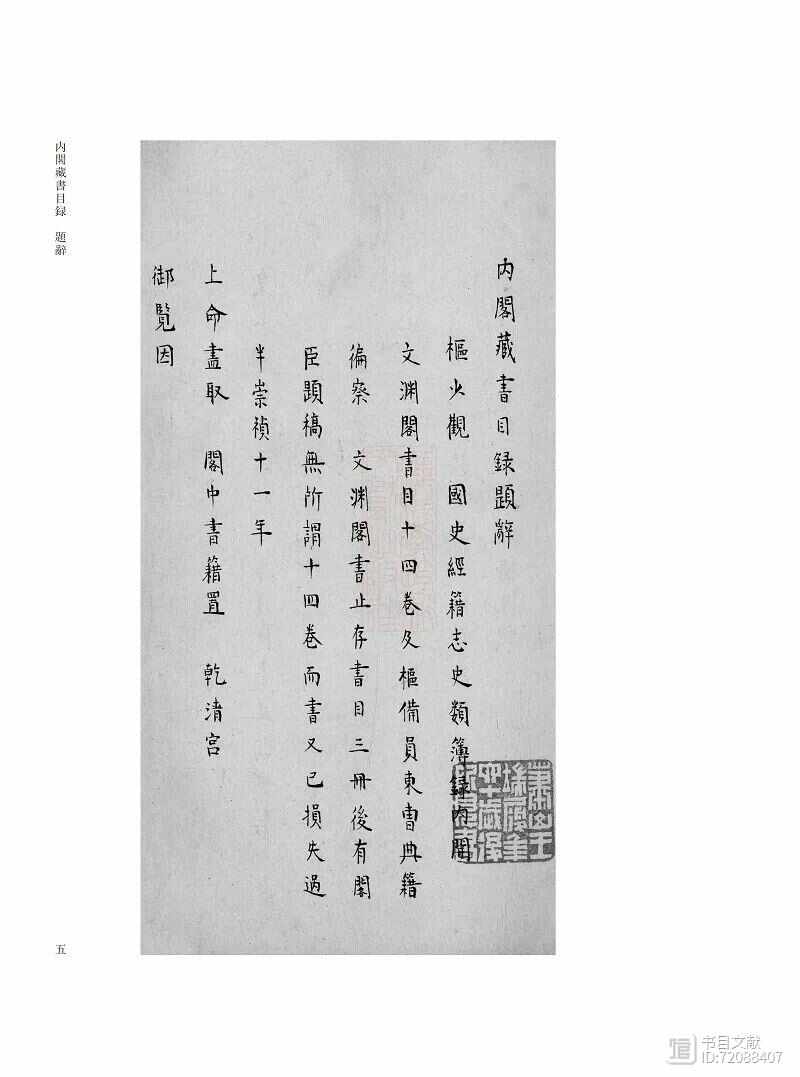

《内閣藏書目録》解題

石祥

本次收録的上海圖書館、天一閣博物院藏《内閣藏書目録》,是明末梁維樞奉敕所編的宫廷藏書目録。

梁維樞,字慎可,號西韓生,河北真定人。萬曆四十三年乙卯舉人,後以保舉用,吏部銓考,授内閣撰文中書舍人。晋尚寶司丞,副掌典籍事。後坐事罷,未浃月,起家擢工部主事。明亡,以舊官録用,尋丁憂。起復爲工部營繕郎,陞山東按察司僉事、武德兵備道。康熙元年卒,得年七十四。與錢謙益、吴偉業、魏象樞等有交。吴偉業爲撰《僉憲梁公西韓先生墓誌銘》。[1]

真定梁氏是明清之際的名門望族。維樞祖父梁夢龍,歷仕嘉靖、隆慶、萬曆三朝,官至吏部尚書,素有官聲。其子梁清遠,順治丙戌進士,官至吏部侍郎,撰有《雕丘雜録》、《祓園集》。堂侄梁清標,康熙時官大學士,收藏金石書畫善本甚夥,精於鑒定,又以詩詞名,撰有《蕉林詩集》、《棠村樂府》等。[2]

梁維樞途徑不及祖父與子侄顯達,著述方面却不遑多讓。除去《内閣藏書目録》,他還撰有《玉劍尊聞》(筆記類書,有順治間梁氏賜麟堂刻本)、《見君子閣日箋》(雜記類書,稿本藏中國科學院文獻情報中心)、《内閣典儀》(記明内閣典制,上海圖書館藏有清抄本)、《真定梁氏直譽集》(稿本藏中國國家圖書館)。[3]此外,張昇《明清宫廷藏書研究》據錢謙益《内閣小識序》,指出梁氏撰有《内閣小識》,由《内閣藏書目録》、《内閣典儀》及“題名”三書構成。[4]錢大昕曾見過梁氏所編《兩房題名録》,並據盧文弨藏本傳録一部,這很可能便是《内閣小識》中的所謂“題名”,惟此書今未見館藏著録,不知是否仍存世間。[5]

如所周知,内閣是明代中央政府最主要的藏書地。有明一代,内閣藏書經歷過多次編目,正統間楊士奇等編《文淵閣書目》(以下簡稱“正統目”)、萬曆三十三年孫能傳、張萱等編《内閣藏書目録》(以下簡稱“萬曆目”),各有多個版本傳世,爲學界所熟知。唯梁維樞目編於崇禎後期,現今僅存不全孤本,書名又與萬曆目相同,少爲人知。此前,張昇對梁目做過研究,但限於當時文獻調查的條件,他僅調閲了卷三,不知尚有其他存卷,故論述時多據王正功《中書典故彙記》等書轉引的梁目材料。[6]

此次經過調查,乃知梁目現存卷一至四,前三卷藏上海圖書館,卷四藏天一閣博物院。上海圖書館藏前三卷(一卷一册),分屬兩個索書號,但原先是同一部抄本。該本曾藏蕭山王氏十萬卷樓,各卷首葉均鈐有“蕭山王端履年六十歲後所見書”白文方印。[7]王端履生於乾隆四十一年,故此本入藏十萬卷樓,不會早於道光十五年。值得一提的是,卷三遭人作僞,將卷端的“卷三”挖改爲“卷一”。此處作僞應發生在該本從十萬卷樓流出之後;蓋各卷離散,已成殘本,方有作僞以充首卷而求善價的需求。後來,這三卷又會合一處,則非作僞者所能逆料。

天一閣博物院所藏卷四,雖與前三卷相同,亦是八行十七字,以素紙書寫,但似是另一部抄本的殘餘部分。蓋字跡與前三卷不同,應出於不同抄手,書中亦無王端履印記。[8]入藏該院前,此本藏於馮貞群伏跗室,書衣題有“寫本内閣藏書目録志乘部一册”,則藏於馮氏時已僅存此一卷。

梁目(以及《内閣小識》的其他部分)見引於清代前期與中期的多部著作,如雍正間成書的李紱《陸子學案》、乾隆前期成書的王正功《中書典故彙記》、乾隆後期的《四庫全書總目》等等,且所引文字不相重複,應是實引原書。值得注意的是,《四庫全書總目》之外的各書,作者均有任官於内閣的經歷。此外,前文提及的盧文弨,曾在一次通信中稱近期獲見《内閣小識》,該信寫於乾隆十六年,此時他正在内閣中書任上。而梁目是明代秘閣藏書目録。結合上述現象,可以推測:梁目編竣後,曾有一本在清代長期存於内閣,是故得爲在此任職的諸人所利用。

文弨趨走内閣,忽忽已十年。每欲撰《舍人録》一書,恨見聞淺陋,又鮮同志之助,久而未就。近始見真定梁慎可所著《内閣小識》,差可見明末及國初制度。[9]

此目卷一前有梁維樞《内閣藏書目録題辭》,寫於崇禎十六年,交待編纂始末。王正功《中書典故彙記》收録此文,但删去文末所署時間,文字亦有些許差異。爲便下文論述,茲全引原文如下:

樞少觀《國史經籍志》,史類簿録内開《文淵閣書目》十四卷。及樞備員東曹,典籍遍察。文淵閣書止存書目三册,後有閣臣題稿,無所謂十四卷,而書又已損失過半。崇禎十一年,上命盡取閣中書籍,置乾清宫御覽。因命維樞校理纂釋,恭照經史子集分部,外復加十四部,仿《讀書志》作題解,以便皇上御覽。乃録此目,並録舊書目題稿冠其首進呈。後樞拜疏請詔搜求四方書籍,奉旨允行。維樞就除起部,竟不果行。簡策未興,璧奎無色,請求無力,樞竊追悔溺其職焉。癸未七夕,梁維樞謹題。

結合吴梅村所撰墓誌,可大體復原梁目編纂前後的一些時間脉絡:萬曆四十三年,維樞鄉試中舉。其後屢試不第,經銓考,“備員東曹”(亦即“授内閣撰文中書舍人”)。任官後,藉職務之便,他自發地依正統目核檢閣内藏書,“典籍遍察”,發現“書又已損失過半”。其後,崇禎十一年,他奉命校理内閣藏書。梁目卷端題作“直内閣禮部儀制司主事加尚寶司司丞領翰林院典籍梁維樞奉旨校理並纂釋”,這是他編目時所任官。而墓誌稱,維樞任中書舍人後,“逾年”即晋升尚寶司丞。[10]假設此次升遷發生在校理藏書前後,則他就任中書舍人,約在崇禎九至十年之間,這就與《墓誌》“累下春官……久之,用吏部銓考”云云相符。墓誌所説“用其文罷公”一事,指維樞被捲入首輔薛國觀被罷案而去職。薛氏被罷在崇禎十三年六月,十月,賜自盡。維樞罷官必然是在這段時間前後,而“未浹月,起家擢任工部主事”;依此,大約在是年末,他已轉赴工部。[11]

乙卯,京闈既雋,諷誦自如,罕接賀者。趙公聞而嘉之曰:“此吾所以取慎可也。”……累下春官,第臺使者䟽其才,京朝官以詔書保舉,久之,用吏部銓考,授内閣撰文中書舍人。公大臣子孫,生長畿輔,朝章國故,耳濡目染,機密之地,演綸畫敕,胥倚辦於公。……踰年,晋尚寶司丞,副掌典籍事。……公屏交游,避名勢,雖爲當途引用,公務外弗肯與通。乃同事者,班在公右,沾沾喜,自詡相君之私人,交關請謁。向時得罪者親黨,側目思報,蜚語上聞。中外皆知公薰蕕不相緣染,而論者以官聯接跡,讕語及之,誣既白,猶用其文罷公,士論怫鬱。未浹月,起家擢任工部主事,從尚書吴橋范文貞公請也。

從《題辭》的叙述順序來看,他被罷前已進呈書目,而且之後還上書建議搜求書籍;緣此,梁目成書的時間下限不會晚於崇禎十三年上半年。而《題辭》的撰寫,則是在成書後數年的崇禎十六年秋。此時,在李自成、張獻忠及清軍的不斷打擊下,明廷覆滅已在眉睫,任職於六部的梁維樞對時局不可能沒有認識。他此時寫下《題辭》,中稱“竊追悔溺其職焉”,可見其心境。

接下來討論梁目與萬曆目的關係。首先,《題辭》只稱正統目,不提萬曆目,但實際上梁目解題基本照抄萬曆目,這兩個現象構成明顯反差。蓋梁維樞奉敕編目,却直抄萬曆目,言辭間有所遮掩,自然不難理解。

其次,相比萬曆目,梁目的最大特點是放棄記録書籍實物狀態。正統目、萬曆目與梁目,均是記録明代内閣實際藏書的目録,其中記録書籍實物狀態最詳細豐富的是萬曆目。該目記複本、各複本之册數、完闕乃至存卷情况,金石、圖經兩部的若干條目還標出千字文編號(即收儲位置),梁目則將這些情况幾乎全部削去;甚至萬曆目解題僅僅推測此書或非完書,梁目亦略去不談。例如:

《毛詩要義》五册,不全唐長孫無忌等奏孔穎逹《五經正義》討覈未周,奉敕傍摭群書,更加訂正,爲注疏羽翼。永徽四年上。原二十卷,今存五册有半,内闕二卷至五卷、八卷、九卷、十四卷、十五卷、十九卷。(萬曆目)[12]《毛詩要義》唐長孫無忌等奏孔穎逹《五經正義》討覈未周,奉敕傍摭群書,更加訂正,爲注疏羽翼。永徽四年上。(梁目)

《冕山瞿梧集》五册,不全宋熊瑞著。莫詳卷數。(萬曆目)《冕山瞿梧集》宋熊瑞著。(梁目)

《南塘文集》一册宋光宗朝趙汝談著。九卷,無序目,疑非全書。(萬曆目)《南塘文集》宋光宗朝趙汝談著。(梁目)

换言之,兩目解題近似重合,但編纂立意大有差别。萬曆目旨在記録内閣藏有哪些“部”書,梁目則變爲記録有哪些“種”書。在後一種意圖下,著録書籍的存放位置(千字文編號)、册數、完闕乃至所存何卷等情况,便失去了意義。在邏輯上,記録這些情况,與著録複本,存在密切的伴生關係;蓋這些情况是具體的某一部書的特有屬性,無法懸空存在。比如,某書在明内閣藏有三部,一部十册全,另兩部均爲五册殘本,但所存卷不同;若不著録複本,那麼該以哪一部爲準,記録卷册完闕情况呢?

與這一思路改變有關,梁目中存在將萬曆目的兩個複本解題拼合爲一條的情况。如萬曆目子部著録有五部《玉海》,前兩部爲全本,一爲抄本,一爲刻本,各有解題;梁目只記一條,將這兩部的解題綴連抄録。

《玉海》五十册,全抄本。宋王應麟著。《玉海》一百册,全萬曆戊子南京國子祭酒趙用賢校刻。(萬曆目)《玉海》抄本。宋王應麟著。萬曆戊子南國子祭酒趙用賢校刊。(梁目)

進言之,這一編纂思路的改變,可能有梁氏主觀上的迴避意圖。正統目成之後,内閣藏書不斷損失,萬曆目所載已多殘本。梁氏點檢又在其後三十餘年,原有藏書的殘損程度只能更爲嚴重。從編目流程來看,若逐部清點記録存闕卷,須花費大量時間精力,編成後却觸目滿是殘本,很煞風景。此目奉敕修撰,編成後要進呈御覽,不能沒有體面上的考慮。崇禎末年,國事糜爛,失地喪師,内閣偏偏進呈上來一個滿是殘本的目録,必然是很不討喜的。

此外,梁維樞照搬萬曆目解題時,還有一些細節上的定例變化。較爲明顯的有:萬曆目著録卷數,慣稱“凡××卷”,梁目大多略去“凡”字。萬曆目稱明代高官,姓名間慣加“公”字(如薛瑄作“薛公瑄”),梁目一律删去。

然而,必須强調的是,儘管著録的書籍品種與萬曆目相差無幾,解題更是直接襲用前者成文,但梁目仍是有實際清點編目行爲支撐的、獨立於萬曆目的另一目録,决不能視爲萬曆目略去複本的節抄本。[13]這一屬性,體現於以下現象。

其一,梁目有幾處利用參考焦竑《國史經籍志》及正統目訂補萬曆目,這與《題辭》中“樞少觀《國史經籍志》”、任中書舍人後親見正統目的自述恰好吻合。在以下四例中,前兩例明引焦書,列出作者異説;第三例是暗用焦書,糾正萬曆目的卷數著録;至於第四例,萬曆目稱“莫詳姓氏”,可能原書的確未標署作者,梁目的修訂當别有來源,檢正統目及《國史經籍志》均著録“王與之《藍縷稿》七十四卷”,惟不知梁氏所據具體是何。

《東嵓周禮訂義》二册,不全抄本。易山齋王與之著。止存第十五卷。(萬曆目)《東嵓周禮訂義》二册不全抄本。易山齋王著。《經籍志》云趙汝騰。(梁目)

《四書通》十一册,不全宋朱子。内《孟子》闕第四至七卷。(萬曆目)《四書通》宋朱子著。《經籍志》云胡炳文。(梁目)

《石湖文集》四册,不全宋孝宗朝范成大著。楊萬里序。凡三十四卷,二十二卷以後俱闕。(萬曆目)《石湖文集》宋孝宗朝范成大著。楊萬里序。凡一百三十六卷。(梁目)[14]

《藍縷集》十六册,全宋人,莫詳姓氏。(萬曆目)《藍縷集》宋王與鈞著。(梁目)

其二,梁目解題另有一些相對於萬曆目的訂補,來源明顯不是正統目及《國史經籍志》。如下舉《江村近稿》,正統目作“姚雲《江村近稿》,一部五册,完全”,《國史經籍志》作“《姚江村近稿》十三卷”;《周博士文集》,正統目作“《周博士文集》,一部四册,全”,《國史經籍志》不載此書;《静軒先生閻文康公集》,正統目、《國史經籍志》皆不載。因此,梁目增補的作者名氏、官職、籍貫,當是從原書中發現線索,或者是翻檢他書文獻所考得。

《江村近稿》四册,全姚 著。莫詳時代名字。凡十三卷。(萬曆目)《江村近稿》元提舉高安姚雲著。十三卷。(梁目)

《周博士文集》四册,全莫詳其名。(萬曆目)《周博士文集》四册,全元臨海周仁榮著。(梁目)

《静軒先生閻文康公集》七册,不全元至元間人,莫詳其名。(萬曆目)《静軒先生閻文康公集》元至元間高唐閻復著。五十卷。(梁目)

其三,儘管數量有限,但梁目著録了一些萬曆目所無之書。例如,史部多出范曄《後漢書》,集部有梁夢龍《赐麟堂集》,卷四志乘部有《内閣典儀》(解題稱“撰人不詳”,未必就是梁維樞所撰同名著作)、宋啓明《吏部志》、梁夢龍《海運新考》、周應中《真定縣志》,等等。其中,《吏部志》修纂於萬曆三十七年,刊刻於泰昌元年,晚於萬曆目成書,是明確無疑的明末内閣新添藏書。至於將自己祖父的著作添入目中,則是梁維樞的一點私心,無足深怪。

其四,萬曆目有而此目無之書,數量更多。如萬曆目經部的《論語集編》,史部的《實録文册》、《皇明詠化類編》,子部的《宋宰輔編年録》、《續宰輔編年録》、《資治通鑑日抄》,集部的《曹文簡公昌告小集》、《升庵南中集》、《胡莊肅公文集》、《由拳集》、《蒼霞草》、《于文定公全集》,圖經部的《宣大山西修邊圖》,奏疏部的《總制奏議》、《永濟河疏》、《督撫奏議》、《西臺疏稿》,志乘部的《冀州全志》、《懷柔縣志略》、《[萬曆]峨眉縣志》、《[萬曆]绛州志》,等等。這些大致可以認爲是萬曆目編成至梁目之間的三十多年中損去的内閣藏書(當然不能排除部分書籍仍在閣中而漏記的可能)。

其五,梁目還有一些相對於萬曆目的調整改動,大體可用“合理化”概括之。如萬曆目史部著録有一批“國子監新刊”正史,其中大多數居於史部之首,唯獨《金史》、《遼史》在史部末尾。在當時語境下,“國子監新刊”,指萬曆間北京國子監刊本。在北監本《二十一史》中,《金史》、《遼史》均刊刻於萬曆三十四年,晚於萬曆目成書,因此它們是後來才添加在史部之末。梁目則按慣常做法,將正史聚攏著録,二書遂改置於《宋史》與《元史》之間。

再如,萬曆目與梁目集部均載《方氏藏山草》,此書今不見著録。萬曆目解題以子居父前,或許是按書籍實際著録(父集附子集而行世)。梁目改爲父前子後,這是一處刻意調整,宜是梁氏認爲萬曆目措辭不倫而改。

《方氏藏山草》二册萬曆間閩方沆及其父攸躋著。(萬曆目)《方氏藏山草》萬曆間閩方攸躋及其子沆著。(梁目)

又如,萬曆目志乘部的排列原則之一,是循“省—府(州)—所轄縣”的次序,排列府州縣志,梁目沿襲此點。梁目的某些調整,就與此原則相關。以下舉出兩例。

其一,萬曆目的南直隸部分,以下四部志書的次序是:《無爲州志》—《六安州志》—《巢縣志》—《霍山縣志》;梁目變爲《無爲州志》—《巢縣志》—《六安州志》—《霍山縣志》。檢《明史·地理志》,巢縣是廬州府下無爲州的唯一屬縣,霍山縣是廬州府下六安州的屬縣之一。且從地理位置來看,巢縣在東,六安州在西,中間被合肥、廬江、舒城三縣隔開,幾無可能曾在某一時段轉屬六安州。綜上,此處調整是梁目糾正萬曆目的排列訛誤。

其二,萬曆目的山西部分,《靈石縣志》在《介休縣志》與《臨縣志》之間,梁目《靈石縣志》處於《翼城縣志》與《蒲縣志》之間。據《明史·地理志》,蒲縣、翼城縣屬平陽府,介休縣、臨縣屬汾州府,靈石縣“萬曆二十三年五月,改屬汾州府,四十三年,還屬(平陽)府”。萬曆目與梁目,是按彼此當時的區劃歸屬排列;换言之,梁目是根據實際情况而作改動。

總之,以上各種現象足可説明:梁目决非萬曆目的節抄本,而是梁氏經實際清點,删去不存之書,補入後添之書,略去複本條目、卷册完闕等情况,稍加調整改訂而成。但另一方面,萬曆目的確是梁氏編目所據“底賬”,梁目沿襲了前者的類目設置與解題的主要内容。這種“總體沿襲,局部改動”的做法,在各類官修書是常見的。

關於此目,還有零散的幾點值得一提。首先,如前述,卷一至三與卷四,可能是兩部不同抄本,但二者的抄寫時間大約都是清初。這四卷全不避清諱玄、胤、弘、曆。萬曆目稱“國朝”、“國初”、“皇明”之處,梁目時作“明”、“明初”,時作“國朝”、“國初”。梁維樞爲明臣子,奉旨編目,宜有内辭,而梁目又是基本照搬萬曆目成文。綜合來看,這可能是清初抄録時或改或不改所致。

其次,梁目現存前四卷,張昇指出梁維樞《見君子閣日箋》稱此目爲五卷。現存的四卷,含聖製部、典制部、經部、史部、子部、集部、總集部、類書部、金石部、圖經部、樂律部、字學部、理學部、奏疏部、志乘部,共十五部。而《題辭》稱“恭照經史子集分部,外復加十四部”;比照萬曆目,梁目的前十五部設置及次序與之同,可知目前不見的卷五是傳記部、技藝部、雜部。

最後,略談梁目的校勘價值。依情理,梁氏所據萬曆目,必是張萱等人進呈原本,存世的萬曆目早期抄本(如述古堂本)却未必直接抄自原本;緣此,梁目是校勘萬曆目的重要他校對象。可以體現梁目校勘價值之例頗多,這裡只舉其一:

《跨鰲文集》十三册,全宋哲宗朝李新著。凡四十四卷,又《遺集》八卷,《欲集》一册。(萬曆目)《跨鰲文集》宋哲宗朝李新著。凡四十四卷,又《遺集》八卷,《䜱䜪集》一册。(梁目)

李新《跨鰲文集》末附部分的名稱,萬曆目諸本五花八門。清遲雲樓抄本與錢曾述古堂抄本同,亦作“欲集”,清錫恒遠齋抄本作“餘集”,另一清抄本(有唐翰題跋)及適園叢書本作“别集”。“欲集”明顯有誤,“餘集”、“别集”則應是察覺此誤而意改。梁目作“䜱䜪集”,則是正確的。[15]蓋萬曆目在傳抄過程中,先脫去“䜱”字,剩餘的“䜪”字又發生訛變(及誤改)。當然,反過來説,梁目無他本可校,它的一些錯訛也可據萬曆目訂正。

梁目與萬曆目同名,而少爲人知,之前從未印行。鑒於其多方面價值,遂决意影印。爲求盡量完整,經天一閣博物院許可,將該院所藏卷四一併印出,依卷次列於上海圖書館藏本後。此外,卷三圖經部《宋宣和鹵簿圖》後一葉,原書裝訂次序有誤,影印時已更正。

注釋:

[1]吴偉業《梅村家藏稿》卷四二。

[2]關於真定梁氏,可參閲:李雪銘《明清正定梁氏家族文獻與文學研究》,河北大學博士論文,二〇二〇年。

[3]《真定梁氏直譽集》,中國國家圖書館著録爲“明末抄本”,不確。案,該本用“見君子閣”格紙,“見君子閣”是梁維樞室名,該本係稿本無疑。

[4]張昇《明清宫廷藏書研究》(修訂版),商務印書館,二〇一五年,頁六〇。

[5]錢大昕《跋兩房題名録》,《潜研堂集》卷二八,《嘉定錢大昕全集(增訂本)》第九册,鳳凰出版社,二〇一六年,頁四六三至四六四。“兩房”指内閣下屬的制敕、誥敕兩房,梁氏此書爲兩房歷任官員名録。

[6]張昇《明清宫廷藏書研究》(修訂版),頁五九至六三。

[7]上海圖書館藏清抄本《内閣典儀》,亦鈐有“蕭山王端履年六十歲後所見書”,字體與梁目前三卷一致。不知當年十萬卷樓是否藏有一部完整的《内閣小識》。

[8]當然,僅從邏輯上來説,同一部抄本也完全可能是由多個抄手分工抄成。

[9]盧文弨《與侍讀申笏山書》,《抱經堂文集》卷一七,中華書局,一九九〇年,頁二四六。

[10]明制,中書舍人爲從七品,禮部儀制司主事爲正六品,尚寶司丞爲從五品,後者是“恩荫寄禄,無常員”之官。

[11]此即《題辭》所云“就除起部”,“起部”爲工部别稱。王正功《中書典故彙記》誤作“禮部”,可能是因見到卷端題銜爲禮部儀制司主事而臆改。

[12]以下萬曆目引文,皆據清錢曾述古堂抄本。

[13]張昇亦認爲梁目是實際清點的結果,反映了崇禎十一年的内閣藏書面貌(《明清宫廷藏書研究》(修訂版),頁六二)。當然,更準確地説,梁目不記複本,因此它反映的是當時内閣藏書品種的面貌。

[14]關於此書,需要做一些説明。首先,梁目就本書而言本書,幾無列舉他目著録卷數有異的情况。在此前提下,推求此處訂補的産生,當是梁維樞在清點過程中發現,此《石湖文集》並非三十四卷本的殘本,而是一百三十六卷本的殘本,正與焦竑書所載同。但梁目例不記卷數存闕,故而直接改爲“凡一百三十六卷”而不提《經籍志》;否則,若稱《經籍志》作若干卷,則顯突兀,容易“暴露”此書爲殘本。

[15]䜱䜪爲古亭名,在山西境内,見《顏氏家訓》。清祁寯藻之别集,名曰《䜱䜪亭集》。

【作者简介】

石祥,复旦大学古籍整理研究所青年研究员。研究方向: 版本目录学。

相关链接:

青年学者说文献学丨050复旦大学石祥

石祥丨鲁迅所用格纸与辑校古籍金石手稿的时间推定

石祥丨簽條與封面——書籍史與印刷史的考察

石祥丨著錄行款:版本學典範的學術史考察

石祥丨新发现的与鲁迅相关的谭正璧书信

石祥丨清乾隆間內府彩色抄本《周易本義》影印說明

石祥丨《八千卷楼书目》考

石祥丨谈新版《鲁迅手稿全集》“辑校古籍编”与“金石编”

石祥丨八千卷楼未刊题跋五则辑释

石祥丨《双行精舍校注汪水云集》相关史事考述——从赵万里佚札与王献唐佚跋说起

石祥丨“出字”:刻书业的生产速度及其生产组织形式

石祥丨歷史中的“大字”與“中字”:宋元刻書實態的一個初步假說

石祥丨“觀風望氣”、類型學與文史考證:版本學的方法論問題

石祥丨域外漢籍研究的學術進路與中外學術交流史:一些典型案例的回看

石祥丨書影史的兩個側面與今天:圖像方法與編纂思路

石祥丨日本学习院大学藏明刻本述略

石祥|小样:中国古籍刻印中的局部印刷

石祥:從底本到寫樣:由《畿輔叢書》所見晚清書籍刻印之實態細節

石祥:古籍写样本及其鉴定

石祥:清初书籍刻印的实态细节——清通志堂刻试印本《读史方舆纪要》读后

石祥:丁氏八千卷楼藏书转归江南图书馆始末

- 0000

- 0000

- 0000